भारतीय समाज

भारत में ऑनर किलिंग

प्रिलिम्स के लिये: खाप पंचायत, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अनुच्छेद 21

मेन्स के लिये: जाति-आधारित हिंसा को जारी रखने में परिवार और समुदाय की भूमिका, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में ऑनर किलिंग

चर्चा में क्यों?

भारत में जाति व्यवस्था समाज में गहनता से समाहित है और ऑनर किलिंग का प्रयोग तेज़ी से जातिगत पदानुक्रम को लागू करने के साधन के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ।

- तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों में हुई हालिया घटनाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे परिवार और समुदाय ऐसी हिंसा को वैध ठहराते हैं तथा संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करते हैं।

ऑनर किलिंग क्या है?

- परिचय: ऑनर किलिंग हिंसा का वह रूप है, जो प्रायः हत्या के रूप में सामने आता है और अधिकतर मामलों में परिवार के सदस्य ही इसे अंजाम देते हैं। इसका शिकार वे युगल बनते हैं जिन्हें यह माना जाता है कि उन्होंने जाति, समुदाय या लैंगिक मानदंडों की अवहेलना कर परिवार का अपमान किया है। इसमें जाति-अंतर्विवाह (Caste endogamy) और गोत्र-बहिर्विवाह (Gotra exogamy) जैसे नियमों का उल्लंघन भी शामिल है।

- ऑनर किलिंग से निपटने में कानून की भूमिका:

- संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव को प्रतिबंधित करने का अधिकार), अनुच्छेद 19 (संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) ऑनर किलिंग के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- सांविधिक प्रावधान: ऑनर किलिंग को भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत हत्या की श्रेणी में रखा गया है।

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने अंतर्जातीय और सगोत्र विवाह की अनुमति दी तथा जाति-अंतर्विवाह विवाह प्रथाओं को चुनौती दी।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 खाप पंचायतों के विरोध का सामना करने वाले अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता देता है।

- न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents):

- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंतर्जातीय विवाह वैध है और निर्देश दिया कि पुलिस को ऐसे दंपत्तियों की सुरक्षा करनी चाहिये।

- अरुमुगम सर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खाप पंचायतें अवैध हैं। अंतर्जातीय दंपत्तियों के विरुद्ध जारी आदेशों को रद्द किया जाना चाहिये।

- विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सम्मान के नाम पर महिलाओं की साथी चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

- शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर क्राइम की परिभाषा को विस्तृत किया और माना कि व्यक्तिगत चुनाव गरिमा (अनुच्छेद 19 व 21) का हिस्सा है।

- न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे सुरक्षित आश्रय गृह स्थापित करें, जातिगत सभाओं पर निगरानी रखें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराएँ।

- शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. एवं अन्य (2018): अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा।

- ऑनर किलिंग के परिणाम: यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों पर आघात करता है।

- ये लैंगिक अन्याय को बनाए रखते हैं, क्योंकि महिलाएँ असमान रूप से इसका शिकार बनती हैं, साथ ही जातिगत पदानुक्रम को मिटाने के बजाय और मज़बूत करते हैं।

- ऐसे अपराध लोकतंत्र और विधि के शासन को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि समानांतर जातीय परिषदें संवैधानिक न्यायालयों की सत्ता को चुनौती देती हैं।

- विधिक और राजनीतिक निहितार्थों से परे, ऑनर किलिंग से गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचता है, जिससे युवाओं में जाति या धर्म से बाहर विवाह करने के प्रति भय, असुरक्षा तथा झिझक उत्पन्न होती है।

- यह न केवल सामाजिक प्रगति को रोकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी को भी आकर्षित करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है।

भारत में ऑनर किलिंग को बढ़ावा देने वाले कारक कौन-से हैं?

- परिवार की भूमिका: परिवार परंपरागत रूप से जातिगत मानदंडों को लागू करने का प्रमुख माध्यम रहा है।

- शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिक विचारों के संपर्क के बावजूद, जाति आज भी बनी हुई है क्योंकि परिवार-केंद्रित समाजीकरण अनुष्ठानों, विवाह व्यवस्थाओं, रीति-रिवाजों तथा विरासत में मिले पूर्वाग्रहों के माध्यम से होता है।

- बच्चे बचपन से ही जातिगत सीमाओं को आत्मसात कर लेते हैं, जिससे उनके सामाजिक संबंध, विवाह संबंधी निर्णय और ‘सम्मान’ की धारणाएँ प्रभावित होती हैं।

- परिवारों के माध्यम से जाति का यह प्रवर्तन, अंतर्जातीय संबंधों को हिंसक प्रतिक्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना देता है।

- सामुदायिक प्रवर्तन और सामाजिक दबाव: समुदाय और अनौपचारिक निकाय, जैसे खाप पंचायतें, प्रायः जाति-अंतर्विवाह के नियमों को चुनौती देने वालों के खिलाफ हिंसा को स्वीकृति देते हैं या मौन समर्थन प्रदान करते हैं।

- सामाजिक मानदंड और साथियों का दबाव इस विचार को और मज़बूत करता है कि जातिगत नियमों के उल्लंघन को दंडित किया जाना चाहिये।

- सामाजिक प्रगति का विरोधाभास: तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे वे राज्य, जहाँ दलित सशक्तीकरण अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ अंतर्जातीय विवाह भी अधिक दर्ज होते हैं तथा साथ ही ऑनर किलिंग की घटनाएँ भी अधिक सामने आती हैं।

- यह हिंसा उन प्रदेशों में ज़्यादा दिखाई देती है जहाँ जातिगत व्यवस्था को अस्थिरता का अनुभव होता है, न कि उन प्रदेशों में जहाँ यह व्यवस्था सबसे अधिक स्थायी और गहरी है।

- ऑनर किलिंग प्रायः तब होती है जब वंचित समुदाय, विशेष रूप से दलित, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से सशक्त होते हैं। अंतर्जातीय संबंध, विशेषकर दलित पुरुषों और प्रभुत्वशाली जातियों की महिलाओं के बीच, स्थापित जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देते हैं तथा इसी के परिणामस्वरूप हिंसा होती है।

- विरोधाभासी सार्वजनिक और निजी दृष्टिकोण: तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में जातिगत हिंसा का सार्वजनिक रूप से विरोध किया जाता है, किंतु निजी दृष्टिकोण और सोशल मीडिया पर प्राय: जातिगत नियंत्रण तथा हिंसा का महिमामंडन किया जाता है।

- डिजिटल मंचों की गुमनामी जातिगत गौरव को बढ़ावा देती है और विरासत में मिली सामाजिक शक्ति खोने के भय को और प्रबल करती है, जिससे अंतर्जातीय विवाहों के प्रति वैमनस्यता को बढ़ावा मिलता है।

- कमज़ोर कानूनी प्रवर्तन: खाप (उत्तर भारत) और कट्टा (दक्षिण भारत) स्वयंभू ग्राम सभाएँ हैं जिन पर प्रभावशाली जाति के पुरुषों का प्रभुत्व होता है। ये परिषदें परंपरा का हवाला देकर हिंसा का सहारा लेते हैं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करते हैं।

- ऑनर किलिंग को भारत में एक अलग अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) इसे ‘हत्या’ के अंतर्गत दर्ज करता है, जिससे इसकी पहचान और वर्गीकरण कठिन हो जाता है।

भारत में बदलती सामाजिक गतिशीलता का भविष्य में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

- बदलती सामाजिक गतिशीलता: दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में विवाह दर में गिरावट तथा परिवार संरचना के बदलते स्वरूप अब शहरी भारत में भी दिखाई देने लगे हैं।

- शहरी युवा पारंपरिक पारिवारिक दायित्वों की अपेक्षा व्यक्तिगत विकास, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक सुख-समृद्धि को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं।

- जाति व्यवस्था के भावी निहितार्थ: भारत की जाति व्यवस्था एक निर्णायक दौर से गुजर रही है, जहाँ एक ओर हिंसक प्रतिक्रियाएँ हैं तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी उभर रहा है।

- जैसे-जैसे परिवार का प्रभाव कमज़ोर होता है, वैसे-वैसे जातिगत मानदंडों और सम्मान-आधारित अपेक्षाओं का पालन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जिससे धीरे-धीरे उस सांस्कृतिक ढाँचे का क्षरण हो रहा है जो जाति को बनाए रखता है।

- इसके लिये पारदर्शी संवाद, वैकल्पिक आख्यान और सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव आवश्यक है, जो संस्थानों तथा सामाजिक मूल्यों पर जाति के प्रभुत्व को कमज़ोर कर सकते हैं।

ऑनर किलिंग से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- स्वतंत्र कानून बनाना: ऑनर किलिंग को लेकर एक अलग राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जिसे सामान्य हत्या के कानूनों से अलग रखा जाए, ताकि त्वरित और लक्षित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वालों के लिये गवाह संरक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएँ और पुलिस अधिकारियों व न्यायाधीशों को ऑनर किलिंग, जातिगत हिंसा तथा लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाए।

- ऑनर किलिंग से जुड़े मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, ताकि समय पर न्याय मिल सके।

- आश्रय गृह: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ितों और ऑनर किलिंग के खतरे में पड़े व्यक्तियों के लिये अधिक आश्रय गृह तथा सहायक तंत्र स्थापित किये जाएँ।

- जन-जागरूकता अभियान: धार्मिक व जातिगत प्रतिनिधियों सहित सामुदायिक अभिकर्त्ताओं को साथ लेकर, ऑनर-आधारित हिंसा के दुष्परिणामों पर जागरूकता फैलाने और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने हेतु अभियान चलाए जाएँ।

- शैक्षिक कार्यक्रम: विद्यालयों और महाविद्यालयों में लैंगिक समानता, मानवाधिकार तथा ऑनर-आधारित हिंसा के परिणामों पर शिक्षा दी जाएँ, ताकि पारंपरिक व कठोर मानसिकताओं को चुनौती दी जा सके।

- डिजिटल वैकल्पिक आख्यान: सोशल मीडिया का उपयोग कर सकारात्मक अभियान चलाए जाएँ, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और प्रेम का समर्थन करें।

निष्कर्ष

ऑनर किलिंग से निपटने के लिये कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी की भी आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक अवसरों और कानूनी सुरक्षा के माध्यम से व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना हिंसा के चक्र को तोड़ने तथा समानता को बढ़ावा देने की कुंजी है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “भारत में ऑनर किलिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जाति-आधारित नियंत्रण की निरंतरता को दर्शाती है।” संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। |

<

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. “जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।” टिप्पणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2015)

प्रारंभिक परीक्षा

खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2025

संसद ने खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्सों) के उत्पादन को बढ़ावा देना और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को सतत् एवं शून्य-अपशिष्ट खनन के माध्यम से आगे बढ़ाना है।

खान और खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- क्रिटिकल मिनरल्स पर ज़ोर: खनिज और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) में संशोधन करके पट्टाधारकों को बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिये अपनी मौज़ूदा लीज़ में महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज शामिल करने की अनुमति दी गई है।

- संस्थागत सुधार: सरकार को खनिज विनिमय (Mineral Exchanges) स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास (NMEDT) किया गया है तथा रॉयल्टी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है ताकि अन्वेषण और खदान विकास के लिये अधिक धन उपलब्ध हो सके।

- अन्वेषण और उत्पादन: विधेयक सतत्, शून्य-अपशिष्ट, गहराई में स्थित एवं अपतटीय खनन (जैसे अंडमान सागर के पॉलीमेटालिक नोड्यूल) को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत कैप्टिव माइंस पर 50% बिक्री सीमा को हटा दिया गया है, जिससे अब अंतिम उपयोग के बाद अप्रतिबंधित बिक्री संभव होगी।

- इसके अलावा, गहराई में स्थित खनिजों के लिये लीज़ क्षेत्रों में एक बार के विस्तार की अनुमति ( खनन पट्टों के लिये 10% तक और कम्पोज़िट लाइसेंस (Composite licences) के लिये 30% तक) दी गई है।

क्रिटिकल मिनरल्स एवं NCMM क्या हैं?

क्रिटिकल मिनरल्स

- परिचय: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) कहा जाता है। इनकी आपूर्ति से जुड़े जोखिम मुख्यतः दुर्लभता या खनन/प्रसंस्करण के सीमित भौगोलिक संकेंद्रण के कारण उत्पन्न होते हैं।

भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स के सीमित भंडार हैं और यह बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है —

- भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार सीमित हैं और यह काफी हद तक आयात पर निर्भर है (100% लिथियम और निकल, 93% ताँबा)।

|

क्रम सं. |

महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Mineral) |

प्रतिशत (2020) |

प्रमुख आयात स्रोत (2020) |

|

1. |

लिथियम (Lithium) |

100% |

चिली, रूस, चीन, आयरलैंड, बेल्जियम |

|

2. |

कोबाल्ट (Cobalt) |

100% |

चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका, जापान |

|

3. |

निकल (Nickel) |

100% |

स्वीडन, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस |

|

4. |

वैनाडियम (Vanadium) |

100% |

कुवैत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, थाईलैंड |

|

5. |

नायोबियम (Niobium) |

100% |

ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया |

|

6. |

जर्मेनियम (Germanium) |

100% |

चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, अमेरिका |

|

7. |

रीनियम (Rhenium) |

100% |

रूस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन |

|

8. |

बेरिलियम (Beryllium) |

100% |

रूस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन |

|

9. |

टैंटलम (Tantalum) |

100% |

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका |

|

10. |

स्ट्रॉन्शियम (Strontium) |

100% |

चीन, अमेरिका, रूस, एस्टोनिया, स्लोवेनिया |

|

11. |

ज़िरकोनियम (ज़िरकॉन) |

80% |

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका |

|

12. |

ग्रेफाइट (प्राकृतिक) |

60% |

चीन, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, वियतनाम, तंज़ानिया |

|

13. |

मैंगनीज़ (Manganese) |

50% |

दक्षिण अफ्रीका, गेबॉन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन |

|

14. |

क्रोमियम (Chromium) |

≤2.5% |

दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, ओमान, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की |

|

15. |

सिलिकॉन (Silicon) |

<1% |

चीन, मलेशिया, नॉर्वे, भूटान, नीदरलैंड |

- पहचान: भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स/महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें से 24 खनिज को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 (MMDR Act, 1957) की अनुसूची-I के भाग D में सूचीबद्ध किया गया है। इनके खनन पट्टे (Mining Leases) और लाइसेंस की नीलामी करने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है।

- अनुप्रयोग:

- सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम → सौर पैनलों में

- डिस्प्रोसियम, नियोडिमियम → पवन टरबाइन में

- लिथियम, निकल, कोबाल्ट → इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों और ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) में

- वैश्विक खनिज कूटनीति: भारत KABIL (NALCO-HCL-MECL का संयुक्त उद्यम) के माध्यम से विदेशों में खनिजों की पहचान करता है, उनका अन्वेषण, अधिग्रहण और विकास करता है। इसमें अर्जेंटीना में वर्ष 2026 से शुरू होने वाले 5 लिथियम खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, साथ ही ज़ाम्बिया और ऑस्ट्रेलिया में भी परियोजनाएँ चल रही हैं। भारत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के साथ साझेदारी कर रहा है।

- सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम → सौर पैनलों में

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM):

- NCMM को खान मंत्रालय के तहत 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी, विनियमन, वित्त, नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से मूल्य शृंखलाओं को बढ़ाना है।

- यह त्वरित अनुमोदन के साथ समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाता है, भंडार, प्रसंस्करण पार्क और उत्कृष्टता केंद्र विकसित करता है, पुनर्चक्रण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देता है।

- यह प्रिज्म पहल के माध्यम से स्टार्टअप्स/एमएसएमई को भी समर्थन प्रदान करता है।

- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को 2024-25 से 2030-31 तक 1,200 अन्वेषण परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिये: (2020)

- बेंटोनाइट

- क्रोमाइट

- कायनाइट

- सिलिमनाइट

भारत में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 4

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तरः (d)

प्रश्न. हाल में तत्त्वों के एक वर्ग, जिसे ‘दुलर्भ मृदा धातु’ कहते है की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई। क्यों? (2012)

- चीन, जो इन तत्त्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

- चीन, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्त्व नहीं पाये जाते हैं।

- दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॅानिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है इन तत्त्वों की माँग बढती जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1- इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक ‘गौण खनिज’ है।

2- गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किन्तु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं।

3- गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में ज़िला खनिज फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

- खनिज समृद्ध ज़िलों में खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना

- राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिये। (2021)

रैपिड फायर

सभासार AI टूल

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने सभासार एआई (SabhaSaar AI) टूल लॉन्च किया है, जो ग्राम सभा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्वतः ही बैठक के कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) तैयार करता है।

- भाषिनी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत, यह हिंदी और अंग्रेज़ी सहित 13 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी लिप्यंतरण और अनुवाद प्रदान करता है। इसे सबसे पहले त्रिपुरा में शुरू किया गया था।

- भाषिनी (भारत के लिये भाषा इंटरफेस) (MeitY, 2022), राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है।

ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें:

- ग्राम सभा गाँव का विधायी निकाय और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक मंच है। इसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं और यह ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाती है।

- इसके मुख्य कार्यों में बजट स्वीकृत करना, रिपोर्टों की समीक्षा करना और ग्राम विकास योजनाओं की पारदर्शिता और सामाजिक लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करना शामिल है।

- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का कार्यकारी निकाय है। यह सदस्यों (पंचों) की एक निर्वाचित परिषद है जिसका एक मुखिया (सरपंच) होता है, जो पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिये ग्राम प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है।

- ग्राम पंचायतों से संबंधित अन्य प्रमुख पहल:

- पंचायत निर्णय (Panchayat NIRNAY): नियमित एवं पारदर्शी ग्राम सभा बैठकों के लिये रियल-टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल।

- ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj): योजना, वित्त, रिपोर्टिंग और परिसंपत्तियों के ट्रैकिंग हेतु पोर्टल।

- ऑडिटऑनलाइन (AuditOnline): पंचायत खातों के डिजिटल ऑडिट।

- कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC): ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल, नागरिक-केंद्रित सेवाओं की आपूर्ति।

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA): पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता को मज़बूत करने पर केंद्रित।

- ग्राम मानचित्र (Gram Manchitra): जीआईएस-आधारित टूल जो पंचायतों को ग्राम की परिसंपत्तियों और अवसंरचना का मानचित्रण व दृश्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिससे डाटा-आधारित योजना और संसाधनों का कुशल आवंटन संभव हो सके।

- स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme): ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण भूमिधारकों को कानूनी स्वामित्व (प्रॉपर्टी कार्ड) प्रदान करती है।

|

और पढ़ें..: स्मार्ट ग्राम पंचायत |

रैपिड फायर

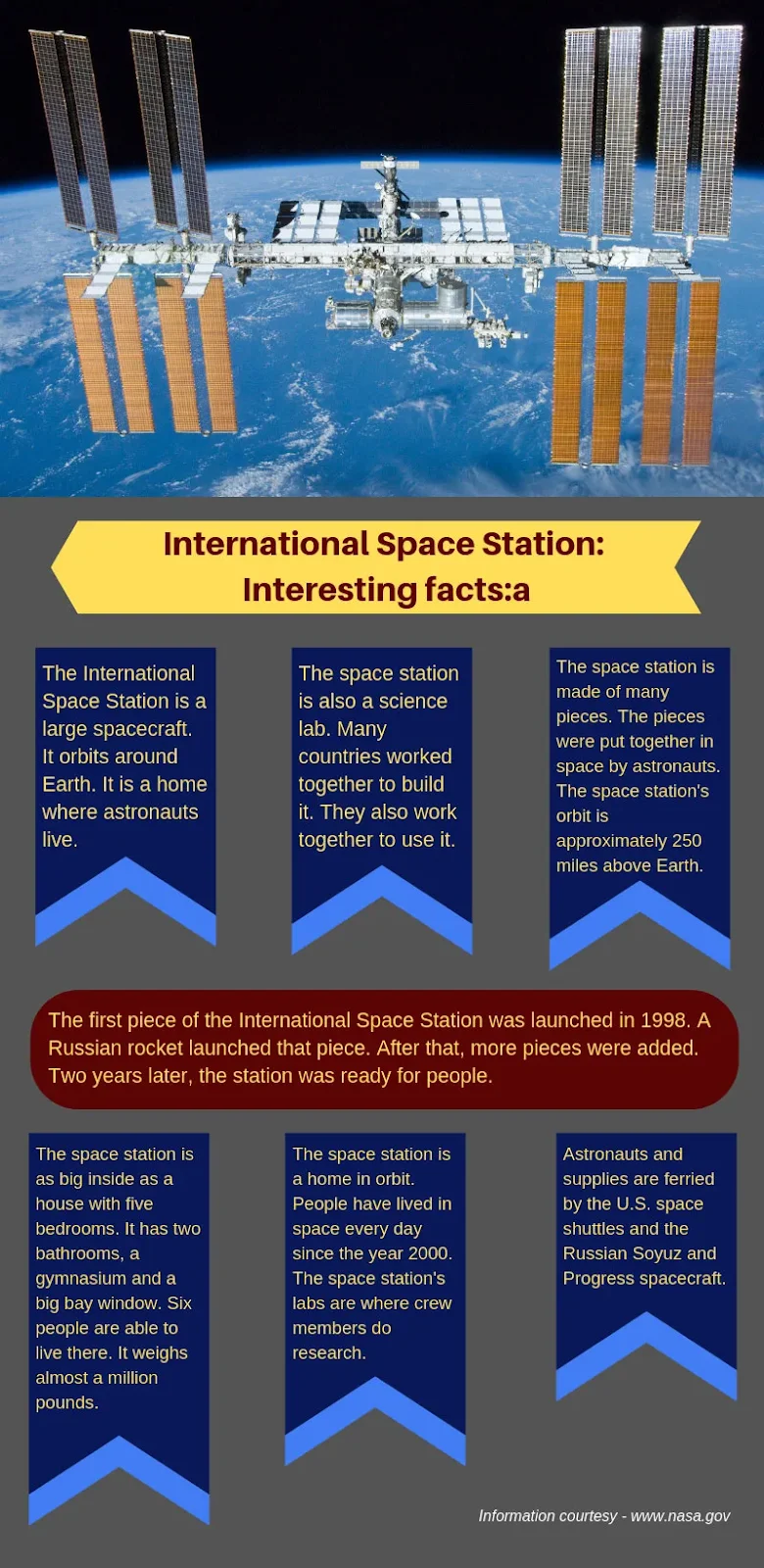

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन

भारतीय सरकार वर्ष 2035 तक एक पूर्ण रूप से परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station - BAS) स्थापित करने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना बना रही है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से पहले की महत्त्वाकांक्षा है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)

- परिचय: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के समान योजनाबद्ध, BAS पृथ्वी की परिक्रमा 400–450 किमी की ऊँचाई पर करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करेगा।

- घटक: यह पाँच मॉड्यूलों से बनेगा, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जिसमें बेस मॉड्यूल वर्ष 2028 में तैयार होने और स्टेशन वर्ष 2035 तक पूर्ण रूप से परिचालित होने की योजना है।

- महत्त्व:

- भारत की वैश्विक अंतरिक्ष स्थिति को उन्नत करना, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान और जैवप्रौद्योगिकी तथा पदार्थ विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाना।

- दीर्घ अवधि के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करना, आपदा निगरानी के लिये पृथ्वी अवलोकन को बढ़ाना और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, साथ ही STEM प्रतिभाओं को प्रेरित करना।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- ISS, LEO में सबसे बड़ा रहने योग्य उपग्रह है, जो अनुसंधान और सहयोग के लिये एक वैश्विक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

- यह 15 देशों का संयुक्त उपक्रम है, जिसका नेतृत्व NASA, रोस्कोसमोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, JAXA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसमें 108 से अधिक देशों से 3,000 से अधिक प्रयोग किये जाते हैं।

चर्चित स्थान

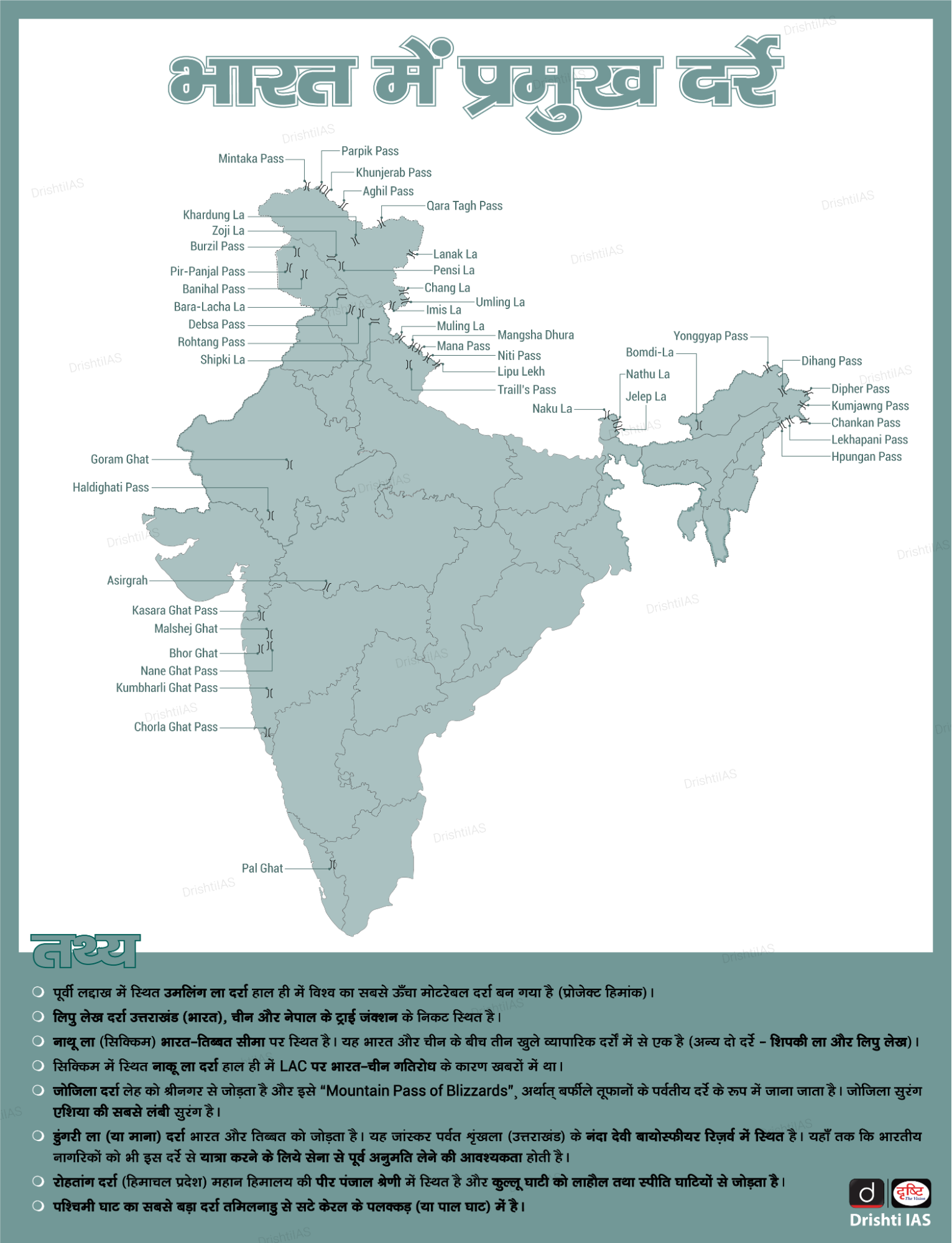

लिपुलेख दर्रा

भारत ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

- नेपाल की आपत्ति: नेपाल का दावा है कि लिपुलेख उनके संविधान के अनुसार उसके क्षेत्र का हिस्सा है।

- भारत की स्थिति: भारत ने दोहराया कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार वर्ष 1954 में शुरू हुआ था तथा कोविड-19 के कारण हुई रुकावटों से पहले यह कई दशकों तक जारी रहा।

- लिपुलेख दर्रा: यह उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में एक उच्च-ऊँचाई वाला पर्वतीय दर्रा है, जो भारत, नेपाल और चीन की त्रिजंक्शन (तीन देशों की सीमा) के निकट स्थित है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है।

- रणनीतिक रूप से स्थित, यह उच्च हिमालय के लिये एक द्वार का कार्य करता है और ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से जोड़ने वाला प्राचीन व्यापार मार्ग रहा है।

- लिपुलेख वर्ष 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिये खोला जाने वाला पहला भारतीय सीमा चौकी था, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला (1994) और सिक्किम में नाथू ला (2006) खोले गए।

- पुराना लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले की व्यास घाटी में स्थित है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा होने के कारण अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है।

|

और पढ़ें: कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ने वाले भू-रणनीतिक दर्रे |

रैपिड फायर

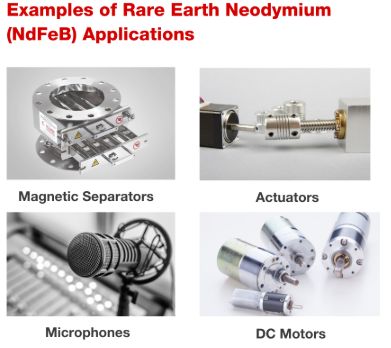

रेयर अर्थ मैग्नेट (दुर्लभ मृदा चुंबक)

चीन ने भारत को दुर्लभ मृदा चुंबकों (रेयर अर्थ मैग्नेट) के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है, जिससे ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, एयरोस्पेस और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

रेयर अर्थ मैग्नेट (दुर्लभ मृदा चुंबक)

- परिभाषा: रेयर अर्थ मैग्नेट (दुर्लभ मृदा चुंबक) वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सबसे मज़बूत स्थायी चुंबक होते हैं, जो उच्च चुंबकीय शक्ति और डीमैग्नेटाइजेशन (चुंबकीयता खोने) के प्रतिरोध के लिये जाने जाते हैं।

- संरचना: ये मुख्यतः दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे नियोडिमियम, प्रसीओडिमियम और डिस्प्रोसियम से बने होते हैं, जिन्हें अक्सर मिश्र धातुओं जैसे नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) में उपयोग किया जाता है।

- अनुप्रयोग: लघु और ऊर्जा-कुशल उपकरणों में उपयोगी, जहाँ भार, स्थान और तापीय प्रतिरोध महत्त्वपूर्ण होते हैं। विद्युत मोटर, सेंसर, स्पीकर और अन्य उच्च-प्रदर्शन घटकों में उपयोग किया जाता है।

- पारंपरिक चुंबकों की तुलना में इनके कॉम्पैक्ट आकार, उच्च प्रभावशीलता और तापीय प्रतिरोध के कारण पिछले 6-8 वर्षों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ा है।

- वैश्विक बाज़ार: चीन दुर्लभ धातुओं के खनन में लगभग 70% और दुर्लभ मृदा चुंबक उत्पादन में लगभग 90% का योगदान करता है ।

- आत्मनिर्भरता के लिये भारत की योजनाएँ: भारत वियतनाम, ब्राज़ील और रूस जैसे गैर-चीनी स्रोतों से दुर्लभ मृदा चुम्बकों के अल्पकालिक आयात की सुविधा प्रदान कर रहा है, जबकि प्रोत्साहन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा समर्थित, 3-5 वर्षों के भीतर एक पूर्ण घरेलू उत्पादन शृंखला बनाने का लक्ष्य रखता है।

|

और पढ़ें..: दुर्लभ मृदा धातु |