प्रारंभिक परीक्षा

प्राकृतिक हाइड्रोजन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्राकृतिक हाइड्रोजन, जो संभावित रूप से स्वच्छ, प्रचुर और कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है, हरित ऊर्जा में परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकर्त्ता के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है।

प्राकृतिक हाइड्रोजन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

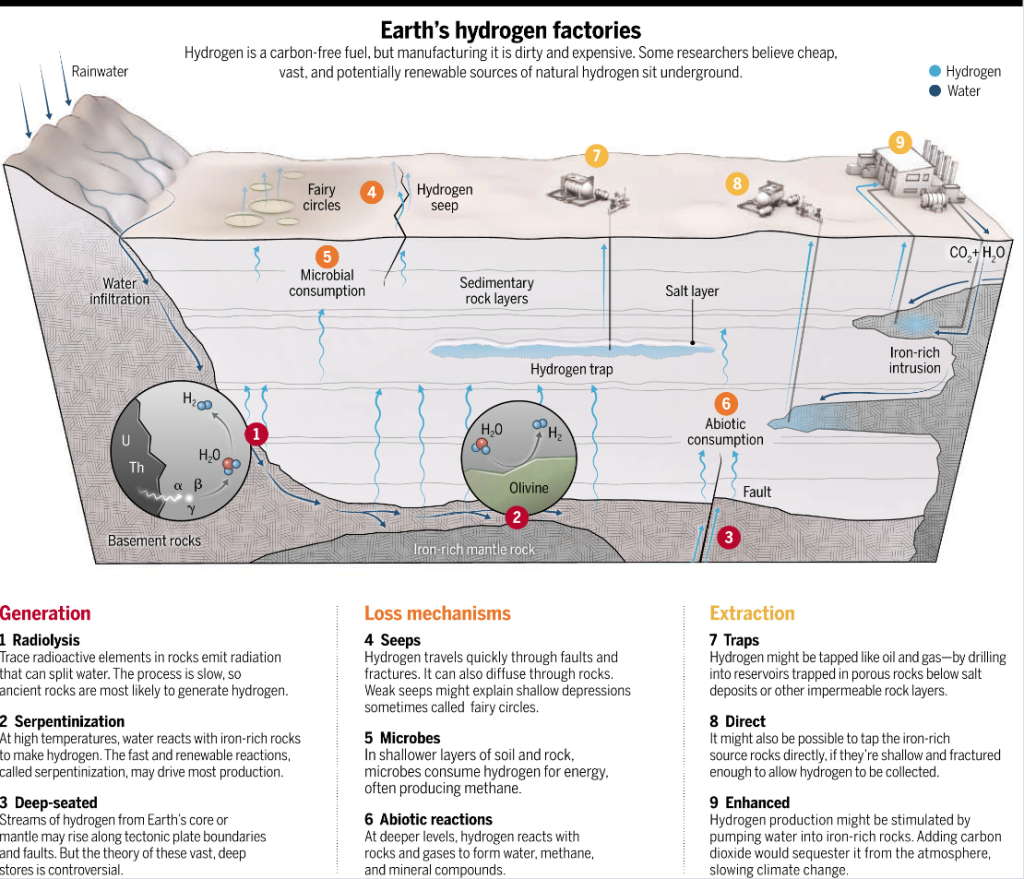

- परिचय: प्राकृतिक हाइड्रोजन, जिसे भूगर्भिक हाइड्रोजन या श्वेत हाइड्रोजन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस (H₂) को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की पर्पटी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न और संग्रहीत होता है।

- निर्मित हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा से) के विपरीत, प्राकृतिक हाइड्रोजन का उत्पादन भूगर्भीय रूप से किया जाता है - जिससे एक स्थायी ऊर्जा क्रांति की उम्मीदें बढ़ती हैं।

- निर्माण: प्राकृतिक हाइड्रोजन भूमिगत रूप से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, और प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है जैसे-

- सर्पेन्टिनाइज़ेशन: लौह-युक्त चट्टानों के साथ जल की अभिक्रिया।

- रेडियोलिसिस: रेडियोधर्मी चट्टानों द्वारा जल का विखंडन।

- कार्बनिक अपघटन: कार्बनिक पदार्थ के दाब से।

- खोज: वर्ष 1987 में माली के बोउराकेबौगू में एक बोरहोल से एक रहस्यमयी ज्वाला (Flame) निकली - जिसे बाद में वर्ष 2012 में यह पाया गया कि इसमें 98% शुद्ध हाइड्रोजन है।

- फ्राँस (लोरेन और मोसेले) में प्रमुख खोजों से 92 मिलियन टन हाइड्रोजन ( वैश्विक उत्पादन का आधा) का पता चला।

- प्रमुख भंडार: हाइड्रोजन के स्रोतों का दस्तावेज़ीकरण 10 से अधिक देशों में किया गया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्राँस, दक्षिण कोरिया, कनाडा और स्पेन शामिल हैं।

- भारत की प्राकृतिक हाइड्रोजन क्षमता: भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाएँ इसे प्राकृतिक हाइड्रोजन के लिये उच्च क्षमता वाला क्षेत्र बनाती हैं:

- अल्ट्रामैफिक और मैफिक रॉक, ओपियोलाइट बेल्ट, और ग्रीनस्टोन संरचनाएंँ।

- विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना और छत्तीसगढ़ में अवसादी घाटियाँ।

- हाइड्रोथर्मल सिस्टम और हॉट स्प्रिंग्स संभावित भूमिगत उत्पादन का संकेत देते हैं।

- संभावित प्रभाव: यदि वैश्विक भूगर्भीय हाइड्रोजन का केवल 2% पुनः प्राप्त किया जा सके, तो यह सभी ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडारों की दोगुनी ऊर्जा के बराबर हो सकता है और 200 वर्षों तक वैश्विक हाइड्रोजन की मांग को पूरा कर सकता है।

- लागत दक्षता: उत्पादन लागत 1 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम या उससे कम होने का अनुमान है जो ग्रीन एवं ग्रे हाइड्रोजन दोनों से सस्ता विकल्प है।

- वैश्विक स्तर पर "हाइड्रोजन की लोकप्रियता" बढ़ रही है, जिसमें प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज करने वाली कंपनियों की संख्या वर्ष 2020 के 10 से बढ़कर वर्ष 2023 में 40 हो गई।

नोट: हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 0.5-1.0 ppm है। पृथ्वी की पर्पटी में यह वज़न के हिसाब से 0.75% है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

और पढ़ें: ग्रीन हाइड्रोजन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन "उत्सर्जन" के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उत्पादन करते हैं: (2010) (a) NH3 उत्तर: c |

प्रारंभिक परीक्षा

व्यक्तित्त्व अधिकार

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने व्यक्तित्त्व अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निवेश धोखाधड़ी में कोरियोग्राफर अनीता आर. रत्नम की छवियों और डीप फेक ऑडियो का दुरुपयोग करने वाले फेक अकाउंट और चैनलों को मेटा और टेलीग्राम को हटाने का आदेश दिया।

- वह नियो भारतम की अग्रणी हैं, जो भरतनाट्यम, कथकली और योग को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली है।

व्यक्तित्त्व अधिकार क्या हैं?

- परिचय: व्यक्तित्त्व अधिकार किसी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्तित्व जैसे नाम, आवाज़, छवि, रहन-सहन को निजता या संपत्ति के उनके व्यापक अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित करते हैं।

- यह किसी के नाम, छवि या समानता के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है ।

- इसे आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- प्रचार का अधिकार: किसी व्यक्ति की छवि और समानता को अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाना, ट्रेडमार्क अधिकारों के समान।

- निजता का अधिकार: बिना सहमति के किसी के व्यक्तित्त्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से सुरक्षा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार सबसे निकटतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है (हालाँकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है)।

- भारत में प्रमुख संबंधित प्रावधान:

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के विरुद्ध पासिंग ऑफ और धोखाधड़ी के माध्यम से व्यक्तित्त्व अधिकारों की रक्षा करता है।

- "पासिंग ऑफ" तब होता है जब वस्तुओं या सेवाओं को किसी और की संपत्ति बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धोखे में किसी व्यक्ति के नाम या छवि का भ्रामक उपयोग शामिल होता है।

- इसके अंतर्गत, रचनाकारों या कलाकारों के पास नैतिक अधिकार होते हैं, जिसमें श्रेय पाने का अधिकार (Attribution) और किसी भी ऐसे बदलाव का विरोध करने का अधिकार शामिल है जो उनकी प्रतिष्ठा (अखंडता) को नुकसान पहुँचा सकता है।

- भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: धारा 14 ऐसे ट्रेडमार्क के उपयोग को प्रतिबंधित करती है जो पिछले 20 वर्षों के दौरान जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के साथ संबंध का झूठा दावा करता हो, जब तक कि सहमति प्राप्त न हो।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: अधिनियम की धारा 66C पहचान की चोरी, विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान सुविधा का धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करने के लिये दंड का प्रावधान करती है।

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के विरुद्ध पासिंग ऑफ और धोखाधड़ी के माध्यम से व्यक्तित्त्व अधिकारों की रक्षा करता है।

- संबंधित प्रमुख निर्णय:

- कृष्ण किशोर सिंह बनाम सरला ए सरावगी केस, 2021: सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) विरासत में नहीं मिलते और किसी अभिनेता की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं।

- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017: सर्वोच्च न्यायालय गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के वैध उद्देश्य के लिये इसे उचित और आनुपातिक उपायों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- शिवाजी राव गायकवाड़ बनाम वर्षा प्रोडक्शन मामला, 2015: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भारत में भले ही व्यक्तित्त्व अधिकारों की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है, फिर भी ऐसे अधिकार अस्तित्त्व में हैं।

- अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस, 2011: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या ख्याति, ऑनलाइन दुनिया में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी वास्तविक जीवन में।

- एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस केस, 2010: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी.एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि गायक दलेर मेहंदी की शक्ल की नकल करके उनके गाने गाने वाली गुड़ियों की अनधिकृत बिक्री उनके व्यक्तित्त्व अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि के उपयोग को नियंत्रित करने के उनके वाणिज्यिक अधिकार की पुष्टि होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है? (2021) (a) अनुच्छेद 15 उत्तर: (c) प्रश्न 2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018) (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

सैंडी के रीफ

स्रोत: TH

चीन और फिलीपींस के बीच सैंडी के रीफ, जहाँ दोनों देश संप्रभुता का दावा कर रहे हैं, को लेकर फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही इस क्षेत्र में सैन्यीकरण बढ़ने की स्थिति भी देखने को मिल रही है।

- तनाव उस समय बढ़ गया जब अमेरिकी और फिलीपीन सेनाओं ने बालिकतान युद्ध अभ्यास किया , जिसकी चीन ने ‘उसकाने वाला (प्रोवाकटिव)’ बताते हुए निंदा की है।

- सैंडी के, दक्षिण चीन सागर (SCS) के स्प्रैटली द्वीप समूह में पग-आसा द्वीप (थिटू) के पास स्थित है। टाइक्सियन रीफ सैंडी के का एक हिस्सा है।

- इस रीफ पर चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सभी दावा करते हैं।

- SCS विवाद के बारे में: यह SCS में विभिन्न द्वीपों, भित्तियों और समुद्री क्षेत्रों की संप्रभुता पर चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों को संदर्भित करता है।

- चीन "नाइन-डैश लाइन" के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है तथा नियंत्रण स्थापित करने के लिये द्वीप-निर्माण और नौसैनिक गश्त का उपयोग करता है ।

- चीनी मानचित्र पर यह एक U आकार की रेखा है जो दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को कवर करती है।

- चीन "नाइन-डैश लाइन" के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है तथा नियंत्रण स्थापित करने के लिये द्वीप-निर्माण और नौसैनिक गश्त का उपयोग करता है ।

- SCS के दावेदार: चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान।

- विवादित द्वीप: पैरासेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप और स्कारबोरो शोल आदि ।

- 2016 में हेग स्थित पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Permanent Court of Arbitration) ने निर्णय दिया कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है।

रैपिड फायर

कैस्पियन सागर पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

स्रोत: नेचर

जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर का तेज़ी से संकुचन हो रहा है, जिससे जैवविविधता, आजीविका और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है।

- जल स्तर में अनुमानित गिरावट: वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहने पर भी कैस्पियन सागर के जल स्तर में 5-10 मीटर की कमी होने के अनुमान है, तथा यदि तापमान और बढ़ता है, तो वर्ष 2100 तक इसके जल स्तर में 21 मीटर की कमी हो सकती है।

प्रभाव:

- जैवविविधता ह्रास: इससे कैस्पियन सील (IUCN के अंतर्गत लुप्तप्राय) और बेलुगा स्टर्जन (बड़ी मछली का एक प्राचीन वंश, गंभीर रूप से संकटापन्न) जैसी स्थानिक प्रजातियों को खतरा है ।

- उद्योग: बाकू (अज़रबैजान), अंज़ली (ईरान), अक्तौ (कज़ाखस्तान), तुर्कमेनबाशी (तुर्कमेनिस्तान) और लगान (रूस) जैसे बंदरगाह प्रभावित हो सकते हैं।

- वोल्गा नदी, जो कैस्पियन सागर को बाह्य क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री संपर्क है, अव्यवहार्य हो सकती है ।

- काशागन (कज़ाखस्तान) और फिलानोव्स्की (रूस) जैसे हाइड्रोकार्बन उत्पादन स्थल स्थलबद्ध हो जायेंगे।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम: शुष्क समुद्री तल से अरल सागर आपदा के समान ही औद्योगिक प्रदूषक और लवण से दूषित धूल मुक्त हो सकती है।

- कैस्पियन सागर: यह विवर्तनिक झील और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल क्षेत्र है।

- इसमें तीन प्रमुख नदियाँ वोल्गा, यूराल और टेरेक विसर्जित होती हैं।

- इसकी सीमा रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाखस्तान से लगती है।

और पढ़ें: कैस्पियन सागर

रैपिड फायर

ऑरेंज इकोनॉमी

स्रोत: TH

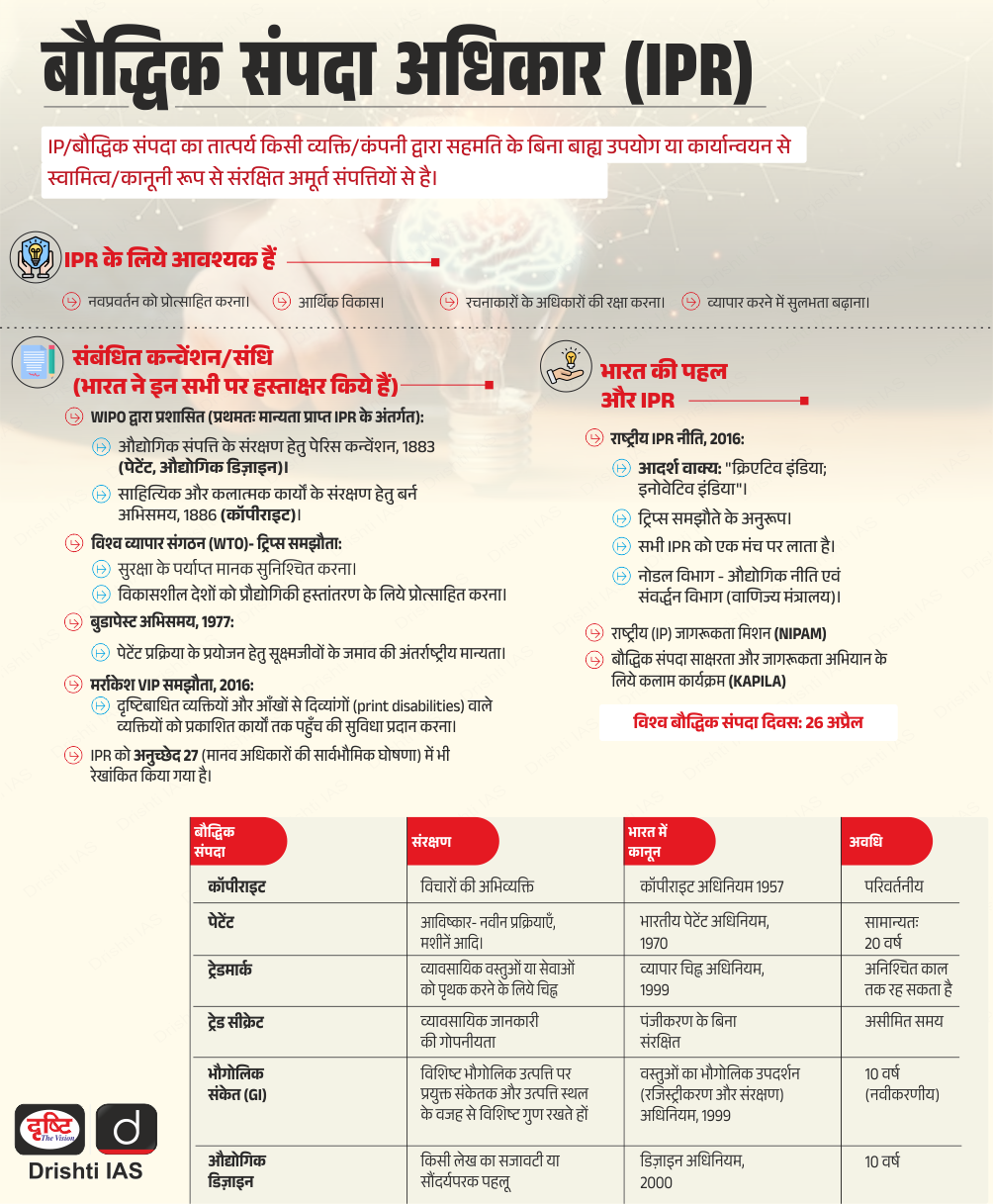

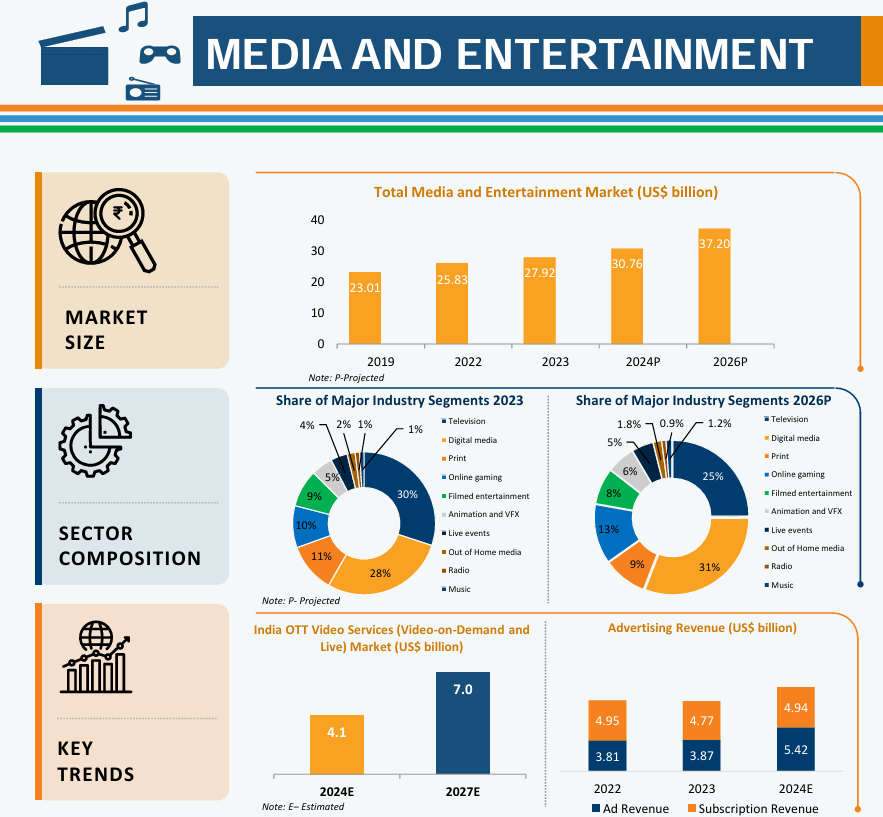

प्रधानमंत्री ने WAVES 2025 (वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट) में भारत की वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया, जहाँ उन्होंने "ऑरेंज इकोनॉमी" की संकल्पना पर बल दिया—जो रचनात्मकता, संस्कृति तथा बौद्धिक संपदा पर आधारित होती है।

- ऑरेंज इकोनॉमी: रचनात्मक अर्थव्यवस्था (जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है) ऐसे ज्ञान-आधारित क्रियाकलापों को दर्शाती है, जो संस्कृति, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा को एकीकृत करते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों को को प्राप्त करने में इसकी भूमिका है।

- अर्न्स्ट एंड यंग के अनुसार, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 18% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में 19 बिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2026 तक 34 बिलियन रुपए हो जाएगी।

- वेव्स 2025: यह पहली वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, जो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई और इसकी मेज़बानी भारत सरकार द्वारा की गई है।

- इसका उद्देश्य भारत को मीडिया एवं मनोरंजन, बौद्धिक संपदा तथा तकनीकी नवाचार के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

- इस शिखर सम्मेलन में भारत की सामग्री निर्माण क्षमता तथा प्रौद्योगिकी नवाचार की शक्ति को उजागर किया गया, जो प्रसारण, फिल्म, एनीमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि जैसे क्षेत्रों में परिलक्षित होती है।

- वेव्स 2025 में वेव्स मार्केट की सुविधा दी गई है, जो एक वैश्विक डिजिटल बाज़ार है तथा क्रिएटर्स को खरीदारों और निवेशकों जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

और पढ़ें: WAVES 2025 और क्रिएटिव इकोनॉमी

रैपिड फायर

प्रधानमंत्री ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया

स्रोत: द हिंदू

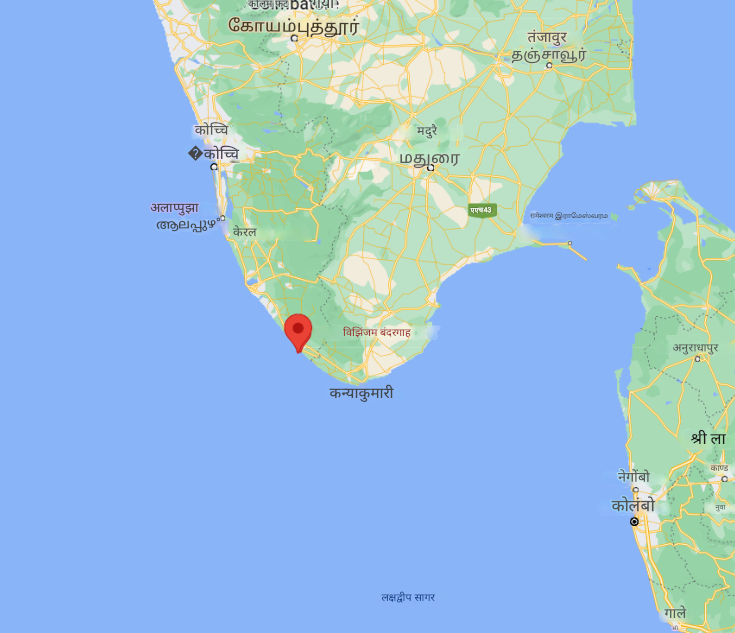

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (VIS) का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह: यह भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Deep-Water Transshipment Port) है, जिसे कंटेनर और बहुउद्देश्यीय कार्गो के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- बंदरगाह का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर किया गया है।

- रणनीतिक अवस्थिति: यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित VIS, बड़े जहाज़ों (18 से 20 मीटर की गहराई) के लिये पहुँच को बढ़ाता है।

- तकनीकी उन्नति: भारत का पहला अर्द्ध-स्वचालित बंदरगाह, विझिंजम बंदरगाह,AI-संचालित नियंत्रण कक्ष और देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (VTMS) से सुसज्जित है।

- यह जहाज़ के वापसी समय को कम करता है, यातायात प्रवाह को अनुकूल बनाता है, तथा वास्तविक समय अपडेट के साथ बड़े जहाज़ों की क्षमता को बढ़ाता है।

- आर्थिक प्रभाव: इस बंदरगाह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं पर भारत की निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का संचालन विदेशों में किया जाता है।

- घरेलू स्तर पर ट्रांसशिपमेंट का संचालन करने से, बंदरगाह से भारत को प्रतिवर्ष संभावित राजस्व हानि में 200-220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होने की उम्मीद है।

- भावी विकास: विझिंजम बंदरगाह के दूसरे और तीसरे चरण से इसकी क्षमता वर्ष 2028 तक 1 मिलियन (बीस फुट समतुल्य इकाई) TEU से बढ़कर 3 मिलियन TEU प्रतिवर्ष हो जाएगी।

और पढ़ें: विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना

रैपिड फायर

लकड़बग्घा

स्रोत: डाउन टू अर्थ

प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा (Hyena) दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लकड़बग्घों के पारिस्थितिक महत्त्व के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करना और इसके प्रति नकारात्मक धारणाओं को परिवर्तित करना है।

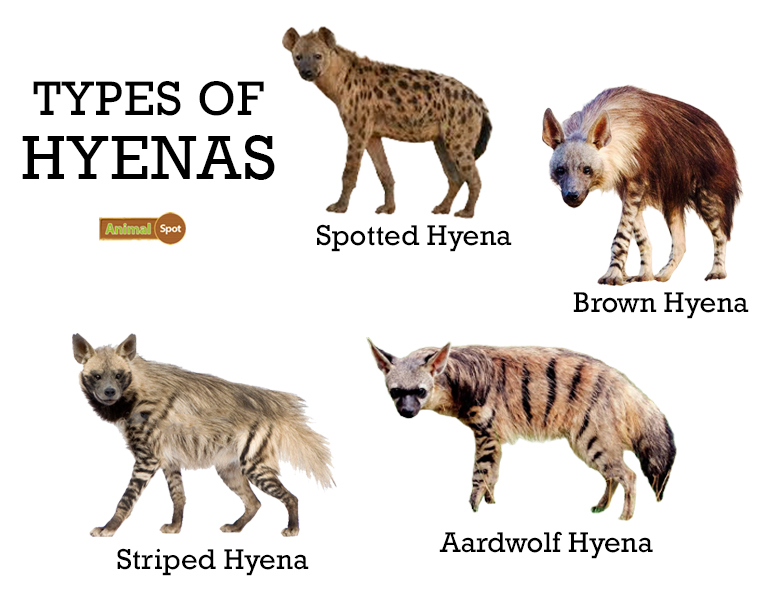

लकड़बग्घा (Hyaenidae)

- परिचय: ये Hyaenidae वंश से संबंधित हैं, जो कुत्तों जैसे माँसभक्षी स्तनपायी जीवों का एक समूह है।

- पर्यावास: लकड़बग्घे अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में विविध पर्यावास स्थलों में पाए जाते हैं।

- इनकी भयावह चीखों और विचित्र रूप-रंग के कारण इन्हें सामान्यतः 'विलेन ऑफ अफ्रीकन सवाना' की संज्ञा दी जाती है।

- आहार: चित्तीदार लकड़बग्घे कुशल परभक्षी और साथ ही मृत जीवों के भक्षी होते हैं, जो सक्रिय रूप से समूहों में शिकार करते हैं। ये सामान्यतः छल से अन्य जीवों के शिकार का भक्षण (kleptoparasitism) करते हैं।

- धारीदार लकड़बग्घे सर्वाहारी होते हैं, भूरे लकड़बग्घे मुख्य रूप से मृत जीवों का भक्षण करते हैं, लेकिन इनका आहार छोटे जंतु और फल भी हैं, जबकि आर्डवुल्फ विशेष रूप से मुख्यतः दीमक का ही भक्षण करते हैं।

- व्यवहार: चित्तीदार लकड़बग्घे जटिल सामाजिक व्यवस्था और प्रखर प्रज्ञा के साथ मादा-नेतृत्व वाले समूहों में पाए जाते हैं।

- धारीदार लकड़बग्घे रात्रिचर और एकांतवासी होते हैं, भूरे लकड़बग्घे यायावरी नर लकड़बग्घों के साथ लघु समूह में पाए जाते हैं, तथा आर्डवुल्फ एकसंगमनी होते हैं, जो एकल अथवा युग्म में पाए जाते हैं।

- पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका: लकड़बग्घे परभक्षियों के रूप में शाकभक्षी समष्टि को नियंत्रित करने, मृत जीवों के भक्षी के रूप में रोगों के संचरण को रोकने और पोषक तत्त्वों को पुनःचक्रित करने में महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।

और पढ़ें: इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान (IGZP) में संरक्षित प्रजनन

रैपिड फायर

दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर

स्रोत: IE

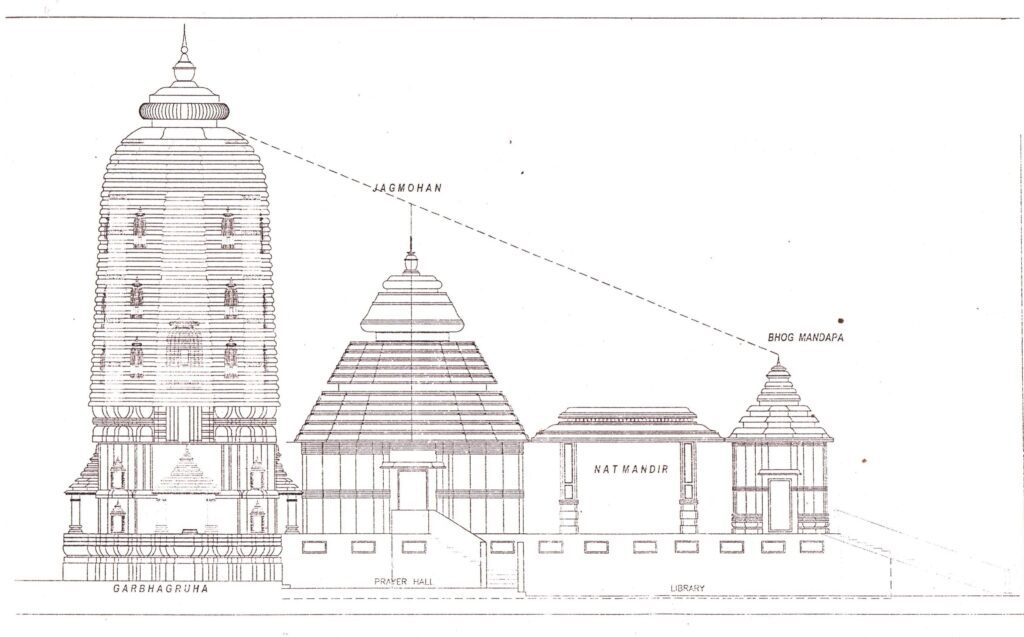

पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में किया गया,यह एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य विकास का प्रतीक है।

- ओडिशा के 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर (पुरी) से प्रेरित यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला में निर्मित है, जिसमें रत्नवेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित हैं।

- इस मंदिर में चार प्रमुख संरचनाएँ हैं—विमान (गर्भगृह), जगमोहन (सभा मंडप), नाट्य मंडिर (नृत्य मंडप) तथा भोग मंडप (प्रसाद मंडप)।

- यह मंदिर बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से निर्मित है और इसमें पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ी से निर्मित दारुब्रहम स्वरूप की प्रतिमाएँ हैं।

- पुरी का जगन्नाथ मंदिर: यह मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कराया गया था।

- मूर्तियाँ लकड़ी (नीम की लकड़ियों) से बनी होती हैं नवकलेवर अनुष्ठान के अंतर्गत प्रत्येक 12–19 वर्षों में प्रतिस्थापित की जाती हैं।

- यह कलिंग स्थापत्य (ओडिशा मंदिर स्थापत्य की एक उप-शैली) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

- यह चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है—बद्रीनाथ, द्वारका तथा रामेश्वरम के साथ—और वैष्णव मत का एक प्रमुख केंद्र भी है।

- मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज सदैव वायु की दिशा के विपरीत लहराता है तथा सुदर्शन चक्र हर कोण से एक समान प्रतीत होता है—जो एक अद्भुत दृष्टि भ्रम (optical illusion) है।

अधिक पढ़ें: जगन्नाथ मंदिर