शासन व्यवस्था

AMR पर WHO की ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) 2025 रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO), एंटीबायोटिक्स, फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs), जीनोमिक सीक्वेंसिंग, शेड्यूल H1।

मेन्स के लिये: WHO की GLASS 2025 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके असर, उठाए गए कदम और AMR से निपटने के लिये भविष्य के उपाय।

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) 2025 जारी की, जिसमें बताया गया है कि भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) रेट विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, जहाँ 3 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी पाया जाता है।

GLASS 2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- AMR का बढ़ता खतरा: वर्ष 2018 से 2023 के बीच, निगरानी किये गए रोगजनक–एंटीबायोटिक संयोजनों में से 40% में AMR बढ़ा, खासतौर पर कार्बापेनेम और फ्लूरोक्विनोलोन जैसे महत्त्वपूर्ण “Watch” एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि देखी गई।

- भौगोलिक रूप से असमान AMR: AMR दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद अफ्रीका, जबकि यूरोप और पश्चिमी प्रशांत में दरें कम हैं।

- भारत में AMR का खतरा: वर्ष 2023 में भारत, जहाँ AMR दर विश्व में सबसे अधिक में है, में प्रत्येक 3 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन सामान्य एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति प्रतिरोधी पाया गया। जिसमें खासकर E. coli, K. pneumoniae और S. aureus के ICU संक्रमणों में अत्यधिक प्रतिरोध देखा गया।

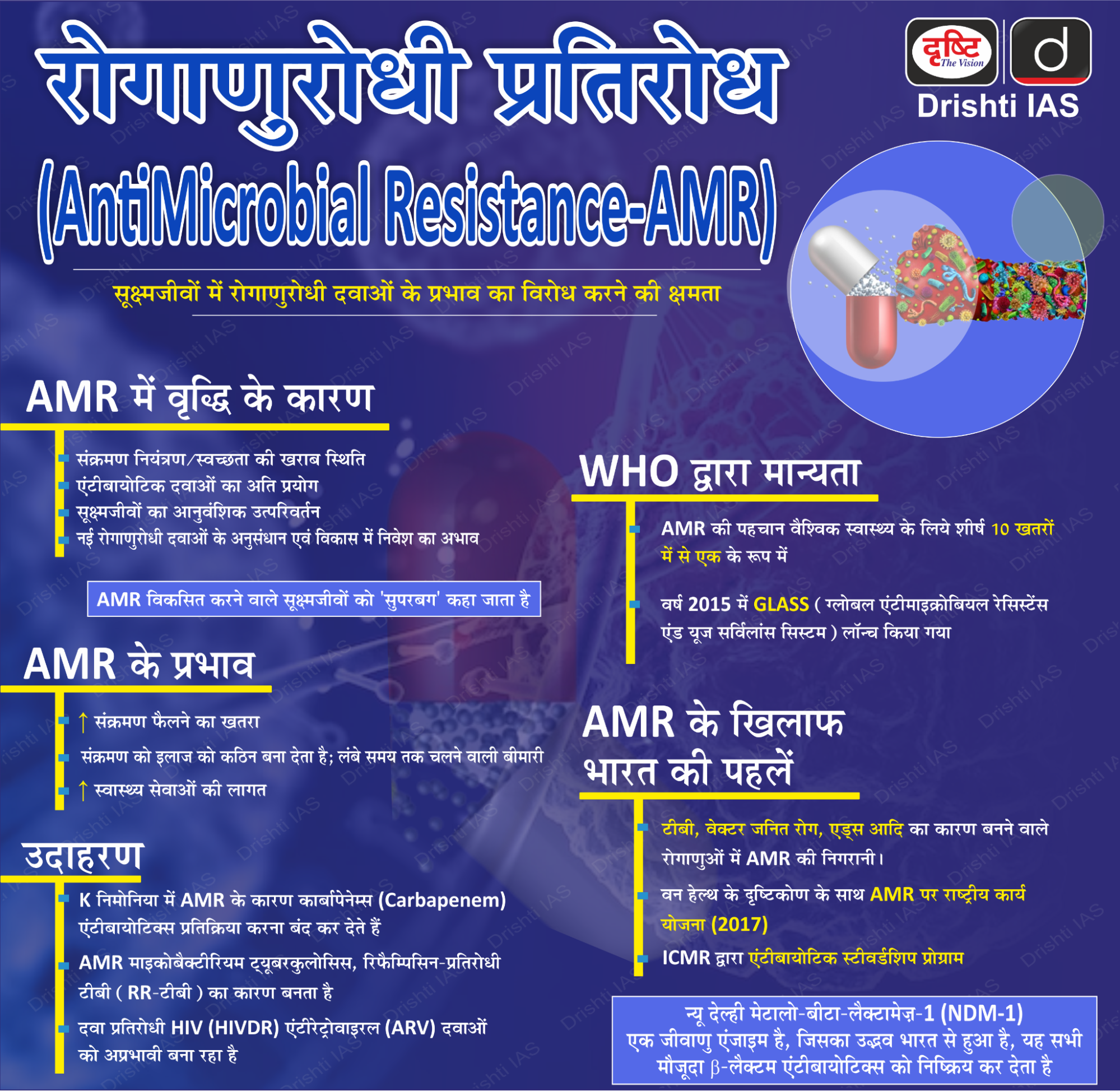

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस- AMR) क्या है?

- AMR: AMR एक ऐसी घटना है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ विकसित होते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिये बनाई गई दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल) पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।

- स्वास्थ्य के लिये खतरा के रूप में AMR:

- महामारी स्तर का जोखिम: AMR संक्रमणों के उपचार को कठिन बना देता है, जिससे सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाई बढ़ जाती है तथा शल्य चिकित्सा जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएँ काफी जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2050 तक अनियंत्रित AMR के कारण वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बराबर आर्थिक क्षति हो सकती है।

- असाध्य संक्रमण: सामान्य संक्रमण (जैसे निमोनिया, तपेदिक और सेप्सिस) घातक हो सकते हैं।

- बैक्टीरियल AMR 1.27 मिलियन मौतों (2019 में) के लिये प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार था तथा विश्व भर में लगभग पाँच मिलियन मौतों में इसका योगदान था।

- आधुनिक चिकित्सा का अंत: सर्जरी, कीमोथेरेपी और अंग प्रत्यारोपण जैसी नियमित प्रक्रियाएँ भी अगर संक्रमण का उपचार संभव न हो तो अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- महामारी स्तर का जोखिम: AMR संक्रमणों के उपचार को कठिन बना देता है, जिससे सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाई बढ़ जाती है तथा शल्य चिकित्सा जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएँ काफी जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं?

- अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग: भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक दुरुपयोग- जिसमें ओवर-द-काउंटर बिक्री, स्व-चिकित्सा और अपूर्ण उपचार शामिल हैं- AMR को बढ़ावा देता है, वर्ष 2022 में इस्तेमाल की गई दवाओं में से 59% WHO की ‘वॉच (Watch)’ श्रेणी की थीं, जो गंभीर संक्रमणों के लिये आरक्षित होती हैं।

- खराब स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: सीमित डायग्नोस्टिक्स, कमज़ोर नियामक प्रवर्तन, राज्यों के बीच असमानता, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले अस्पताल और खराब स्वच्छता के कारण डॉक्टर अक्सर अनुमान के आधार पर एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे रेजिस्टेंट पैथोजेन्स तेज़ी से फैलते हैं।

- एंटीबायोटिक विकास में ठहराव: नैफिथ्रोमाइसिन (2024) 30 वर्षों में अपने वर्ग में पहला नया एंटीबायोटिक है, क्योंकि दवा कंपनियों ने लाभदायक पुरानी बीमारी के उपचार को प्राथमिकता दी, जिससे प्रतिरोधी रोगजनकों के खिलाफ विकल्प सीमित हो गए।

- व्यापक गैर-मानव अनुप्रयोग: भारत पशु रोगाणुरोधकों का विश्व का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसका पशु आहार में उपयोग वर्ष 2030 तक 82% बढ़ने का अनुमान है।

- कृषि और मत्स्य/जलीय कृषि में एंटीबायोटिक का अनियंत्रित उपयोग प्रतिरोधी जीनों को खाद्य शृंखला में प्रवेश करने देता है, जिससे AMR की समस्या और गंभीर हो जाती है।

- पर्यावरण प्रदूषण: फार्मा अपशिष्ट और अनुपचारित अस्पताल अपशिष्टों से पर्यावरण प्रदूषण, खराब सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ मिलकर, ऐसे हॉटस्पॉट का निर्माण करता है जो AMR के विकास और प्रसार को बढ़ावा देते हैं।

AMR (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) से निपटने हेतु पहल

भारत

- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945: यह अनुसूची M (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़) के माध्यम से एंटीबायोटिक गुणवत्ता सुनिश्चित करके और अनुसूची H तथा H1 के तहत केवल चिकित्सकीय पर्ची नियमों के द्वारा इनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर AMR से मुकाबला करता है।

- ICMR का AMR निगरानी एवं शोध नेटवर्क: यह 30 तृतीयक अस्पतालों में दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों की निगरानी करता है।

- AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017: यह कई हितधारक मंत्रालयों को शामिल करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

- AMR रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012: राज्य मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के माध्यम से AMR निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया।

- एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (AMSP): इसका लक्ष्य अस्पतालों/ICU में एंटीबायोटिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है और इसके परिणामस्वरूप 40 अनुपयुक्त निश्चित-मात्रा संयोजनों (FDC) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वैश्विक

- AMR पर WHO वैश्विक कार्ययोजना (2015): यह AMR से निपटने के लिये एक रणनीतिक रूपरेखा है। यह पाँच उद्देश्यों पर केंद्रित है: जागरूकता बढ़ाना, सर्वेक्षण और अनुसंधान को मज़बूत करना, संक्रमणों को कम करना, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करना और नई दवाओं, निदान और टीकों में सतत् निवेश सुनिश्चित करना।

- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW, 18 - 24 नवंबर): वर्ष 2015 से आयोजित, यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य जनता, स्वास्थ्यकर्मियों और नीति निर्माताओं के बीच AMR के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

- ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS): इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। WHO की यह प्रणाली मानवों, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग, खाद्य शृंखला और पर्यावरण से AMR डेटा एकत्रित करती है, ताकि रणनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके।

भारत AMR में वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय कर सकता है?

- निर्देशित अस्पताल प्रबंधन: भारत AMR को कम करने के लिये एंटीमाइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम (AMSP) लागू कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट कर सकता है, स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षण दे सकता है, डिजिटल प्रिस्क्राइबिंग उपकरण अपनाकर तेज़ी से निदान को बढ़ावा दे सकता है।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के AMR निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना, जीनोमिक अनुक्रमण का उपयोग करना और AMR के मानकीकृत डेटा के लिये ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) के साथ संरेखित हो सकता है।

- ओवर-द-काउंटर बिक्री पर नियंत्रण: अनुसूची H1 लागू करना (जो कुछ एंटीबायोटिक्स की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री को रोकता है), एंटीबायोटिक बिक्री को डिजिटल रूप से ट्रैक करना, फार्मेसियों का निरीक्षण करना और आत्म-चिकित्सा के खतरों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाना।

- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का सख्ती से कार्यान्वयन: विकास प्रवर्तकों के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक निगरानी व्यवस्था स्थापित करना और प्रोबायोटिक्स जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना।

- फार्मास्युटिकल प्रदूषण पर नियंत्रण: उन्नत अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य करना, ग्रीन फार्मेसी प्रमाणन को बढ़ावा देना, उद्योग के लिये सर्वोत्तम प्रथाएँ निर्धारित करना और अपशिष्ट जल उपचार शोध को निधि प्रदान करना।

निष्कर्ष

भारत में AMR संकट मानव, पशु और पर्यावरण तक फैला हुआ है; इसे नियंत्रित करने के लिये अस्पताल प्रबंधन, नियमन, पर्यावरणीय नियंत्रण, निगरानी, जनजागरूकता और GLASS एवं वन हेल्थ के साथ समन्वय आवश्यक है।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न: "रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि पर्यावरण और कृषि से भी संबंधित है।" भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये। इन क्षेत्रों में कौन-से मज़बूत नियामक उपाय आवश्यक हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. GLASS 2025 के अनुसार भारत में वर्तमान AMR स्थिति क्या है?

वैश्विक स्तर पर भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की दर सर्वाधिक है, जहाँ हर तीन में से एक बैक्टीरियल संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी है।

2. भारत में किन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ रही है?

कार्बापेनेम और फ्लुओरोकिनोलोन जैसे क्रिटिकल "वॉश" एंटीबायोटिक्स, ई. कोलाई, के. न्यूमोनिया और एसिनेटोबैक्टर एसपीपी जैसे ग्राम-नेगेटिव रोगजनकों के विरुद्ध तेज़ी से अप्रभावी हो रहे हैं।

3. भारत ने AMR से निपटने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की हैं?

राष्ट्रीय AMR कार्ययोजना, अस्पताल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम, ICMR निगरानी और अनुचित फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs) पर प्रतिबंध।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत साल के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध होने के कारण हैं? (2019)

- कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति (जेनेटिक प्रीडिस्पोजीशन) का होना

- रोगों के उपचार के लिये प्रतिजैविकों (ऐंटिबॉयोटिक्स) की गलत खुराकें लेना

- पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना

- कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 3 और 4

(d) 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. क्या एंटीबायोटिकों का अति-उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता, भारत में औषधि-प्रतिरोधी रोगों के अविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं? अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रियाविधियाँ उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2014)

शासन व्यवस्था

कृषि में प्रभावी जल प्रबंधन

प्रीलिम्स के लिये: राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पुरस्कार, जल संचय जन भागीदारी पहल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स

मेन्स के लिये: भारत में भूजल क्षय, भारत में लवणता और सिंचाई की अकार्यक्षमता, जल प्रबंधन में होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच।

चर्चा में क्यों?

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि में जल उपयोग में तत्काल नवाचार की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए देश को स्मरण दिलाया कि जल एक पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन है।

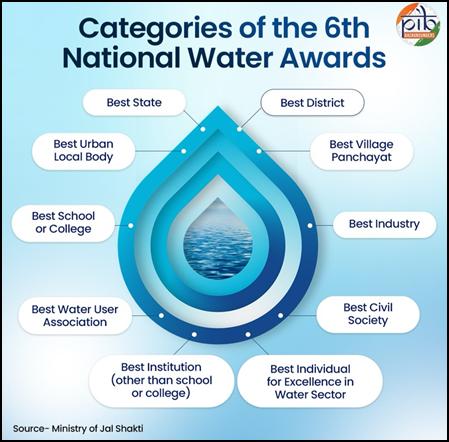

राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या हैं?

- परिचय: राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा की गई थी।

- इन पुरस्कारों की कल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जो जल संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और राज्यों को सम्मानित करे।

- उद्देश्य: ‘जल समृद्ध भारत’ - एक जल-सुरक्षित और जल-संपन्न भारत के राष्ट्रीय विज़न का समर्थन करना है।

- यह पुरस्कार जल-उपयोग दक्षता, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग तथा व्यापक जन जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

- इन पुरस्कारों का लक्ष्य लोगों की भागीदारी को मज़बूत करना, क्षमता निर्माण करना और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करना है।

- छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार: छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में 10 श्रेणियों में संयुक्त पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं का चयन किया गया।

- महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद गुजरात और हरियाणा का स्थान रहा।

कृषि में प्रभावी जल उपयोग की आवश्यकता क्यों है?

- सिंचाई एवं फसल चक्रों में असंगति: बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं, जिससे वे बुवाई के मौसम से चूक जाती हैं और उनकी उपयोगिता कम हो जाती है।

- नहरों की मरम्मत और गाद निकासी का कार्य प्रायः मानसून के पश्चात् पूर्ण होता है, जिससे खरीफ ऋतु हेतु इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। साथ ही पुराने नहर नेटवर्क में रिसाव, चोरी और अनुचित रखरखाव के कारण 40% तक जल की हानि होती है।

- धान और गन्ना को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों ने संकटग्रस्त जलभृतों पर दबाव बढ़ाया है, वहीं कुछ राज्यों द्वारा कृषि हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति ने अत्यधिक बोरवेल पंपिंग को प्रोत्साहित किया है, जिससे भूजल क्षरण और गंभीर हो गया।

- पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं के समन्वय के अभाव ने भूजल पुनर्भरण को दुर्बल किया है तथा पंपिंग पर निर्भरता में वृद्धि की है।

- वास्तविक समय डेटा एवं प्रौद्योगिकी का न्यूनतम उपयोग: अधिकांश सिंचाई संबंधी निर्णय मौसम पूर्वानुमान, मृदा आर्द्रता डेटा अथवा फसल जल आवश्यकता मॉडलों का उपयोग किये बिना किये जाते हैं।

- केवल कुछ राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने रिमोट सेंसिंग अथवा फसल विश्लेषिकी का प्रयोग आरंभ किया है।

- सूक्ष्म-सिंचाई का सीमित विस्तार: ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के केवल लगभग 12% भाग को ही आवृत करती हैं।

- छोटे किसान उच्च स्थापना लागत, विद्युत आपूर्ति में असंगति और सीमित तकनीकी सहायता जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे जल-दक्ष उपयोग की दिशा में संक्रमण मंद गति से हो रहा है।

- जलभराव और मृदा लवणता: अपर्याप्त जल निकासी योजना के कारण लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि जलभराव के जोखिम से ग्रस्त है।

- ये स्थितियाँ फसल उत्पादकता में तीव्र गिरावट लाती हैं तथा मृदा स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती हैं।

- भूजल दोहन एवं प्रदूषण: भारत विश्व के कुल भूजल का लगभग 25% दोहन करता है। चूँकि भूजल 62% सिंचाई तथा ग्रामीण एवं नगरीय जल आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग वहन करता है। अतः पुनर्भरण में कमी वाले अतिदोहित ब्लॉकों में तत्काल नवाचार की आवश्यकता है।

- उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण 56% ज़िलों में नाइट्रेट संदूषण हो चुका है। तटीय क्षेत्रों में अति-दोहन से लवणता प्रवेश की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे कृषि उत्पादकता घटी है और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँची है।

- जलवायु परिवर्तन एवं अनिश्चित मानसून: चूँकि भूजल पुनर्भरण का लगभग 60% भाग मानसून से प्राप्त होता है। अतः अनियमित वर्षा पैटर्न सीधे तौर पर सिंचाई सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

- वर्ष 2023 में 200 से अधिक ज़िलों में 5.6% वर्षा की कमी ने तमिलनाडु जैसे राज्यों को गहरे जलभृतों के अति-दोहन के लिये विवश किया।

भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कौन-से नवोन्मेषी उपाय सहायक हो सकते हैं?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित पाइप्ड सिंचाई प्रणाली: माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट फार्मवाइब्स के आधार पर पाइप्ड सिंचाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर और उपग्रह डेटा के साथ एकीकृत करने से फसलों को आवश्यकता-आधारित जल वितरण सुनिश्चित होता है।

- इससे संचरण हानियाँ कम होती हैं, अत्यधिक जल निकासी रोकी जा सकती है और विशेष रूप से अंतिम छोर के किसानों के लिये समान वितरण सुनिश्चित होता है, जो भारत की जल हानि और गंभीर भूजल संकट का सीधा समाधान प्रस्तुत करता है।

- सिंचाई कमांड क्षेत्रों के लिये डिजिटल ट्विन मॉडल: सिंचाई नेटवर्क की आभासी, वास्तविक-समय प्रतिकृतियाँ निर्मित करने से नहरों से जल मुक्ति, मृदा आर्द्रता, फसल तनाव और भूजल स्तर पर निगरानी रखने में सहायता मिलती है।

- ये मॉडल गतिशील जल आवंटन को समर्थन प्रदान करते हैं तथा सिंचाई अनुसूची और फसल चक्रों के मध्य असंगति को न्यूनतम करते हैं।

- गाँव स्तर पर जल बजट: गाँवों के लिये वार्षिक जल बजट तैयार करना और फसल चक्र को वास्तविक जल उपलब्धता के साथ समन्वित करना, अति-दोहन को कम करता है तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में अधिक जल खपत वाली फसलों की खेती को रोकता है।

- यह दृष्टिकोण स्थानीय जवाबदेही को मज़बूत करता है और सीधे तौर पर जलभृत क्षरण का समाधान करता है।

- आधुनिक एवं पारंपरिक प्रणालियों द्वारा जलभृत पुनर्भरण: रिचार्ज शाफ्ट, परकोलेशन टैंक और उपचारित अपशिष्ट जल को बावली (baolis) और जोहड़ (johads) जैसी पुनर्जीवित पारंपरिक संरचनाओं के साथ संयोजित करने से क्षीण जलभृतों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

- यह संकर पुनर्भरण रणनीति उन राज्यों के लिये अत्यावश्यक है जिन्होंने सुरक्षित दोहन सीमा को पार कर लिया है।

- स्मार्ट सूक्ष्म-सिंचाई: स्वचालित वाल्वों से युक्त सौर-ऊर्जा संचालित ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ किसानों को मृदा आर्द्रता और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर सिंचाई करने में सक्षम बनाती हैं।

- यह उपाय पर्याप्त जल बचत सुनिश्चित करता है, ऊर्जा उपयोग कम करता है तथा अनिश्चित विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता घटाता है।

निष्कर्ष

भारत का जल भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक बूँद का उपयोग कितनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से किया जाता है। प्रौद्योगिकी, सामुदायिक नेतृत्व और संधारणीय कृषि पद्धतियों के समन्वय से देश अपनी संवेदनशील जल प्रणालियों का पुनर्निर्माण कर सकता है। समयानुकूल नवाचार और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, दीर्घकालिक जल सुरक्षा एक चुनौती से एक वास्तविकता में परिवर्तित हो सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के भूजल क्षरण के संदर्भ में कृषि जल उपयोग में नवाचार की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है?

ये जल संरक्षण में नवाचार और नेतृत्व को मान्यता प्रदान करते हैं, जल समृद्ध भारत के विज़न का समर्थन करते हैं तथा जल उपयोग दक्षता, पुनर्भरण और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

2. जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल क्या है?

यह 3Cs मॉडल—सामुदायिक भागीदारी (Community), कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) और लागत (Cost)—के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप 35 लाख पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई गईं, जो निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक हैं।

3. भारत की कृषि में जल उपयोग में नवाचार की आवश्यकता क्यों है?

क्योंकि पारंपरिक सिंचाई से 40% जल हानि होती है, भूजल का अतिदोहन हो रहा है, सूक्ष्म-सिंचाई का विस्तार सीमित है और जलवायु परिवर्तन मानसून को अनिश्चित बना रहा है।

4. JSJB पहल के तहत कौन-से लक्ष्य निर्धारित किये गए थे?

ज़िलों के लिये 10,000 पुनर्भरण संरचनाएँ (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000), नगर निगमों के लिये 10,000 तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिये कम-से-कम 2,000 संरचनाओं का लक्ष्य रखा गया था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न 1. 'वॉटरक्रेडिट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिये सूक्ष्म वित्त साधनों (माइक्रोफाइनेंस टूल्स) को लागू करता है।

- यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्त्वावधान में प्रारंभ किया गया है।

- इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समर्थ बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'एकीकृत जलसम्भर विकास कार्यक्रम' को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? (2014)

- मृदा के बह जाने की रोकथाम

- देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना

- वर्षा-जल संग्रहण तथा भौम-जलस्तर का पुनर्भरण

- प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स

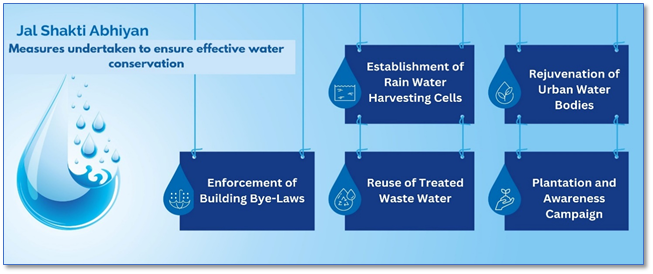

प्रश्न.1 जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020)

प्रश्न.2 रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। (2020)

मुख्य परीक्षा

दीर्घकालिक स्वच्छ-वायु रणनीति की ओर

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पूरे वर्ष एक समान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू करना व्यावहारिक नहीं है, इसके बजाय एक दीर्घकालिक प्रदूषण-नियंत्रण रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

- इसी बीच चीन द्वारा अपने शहरी प्रदूषण नियंत्रण अनुभव साझा करने की पेशकश ने इस बात पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है कि भारत इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से क्या सीख सकता है।

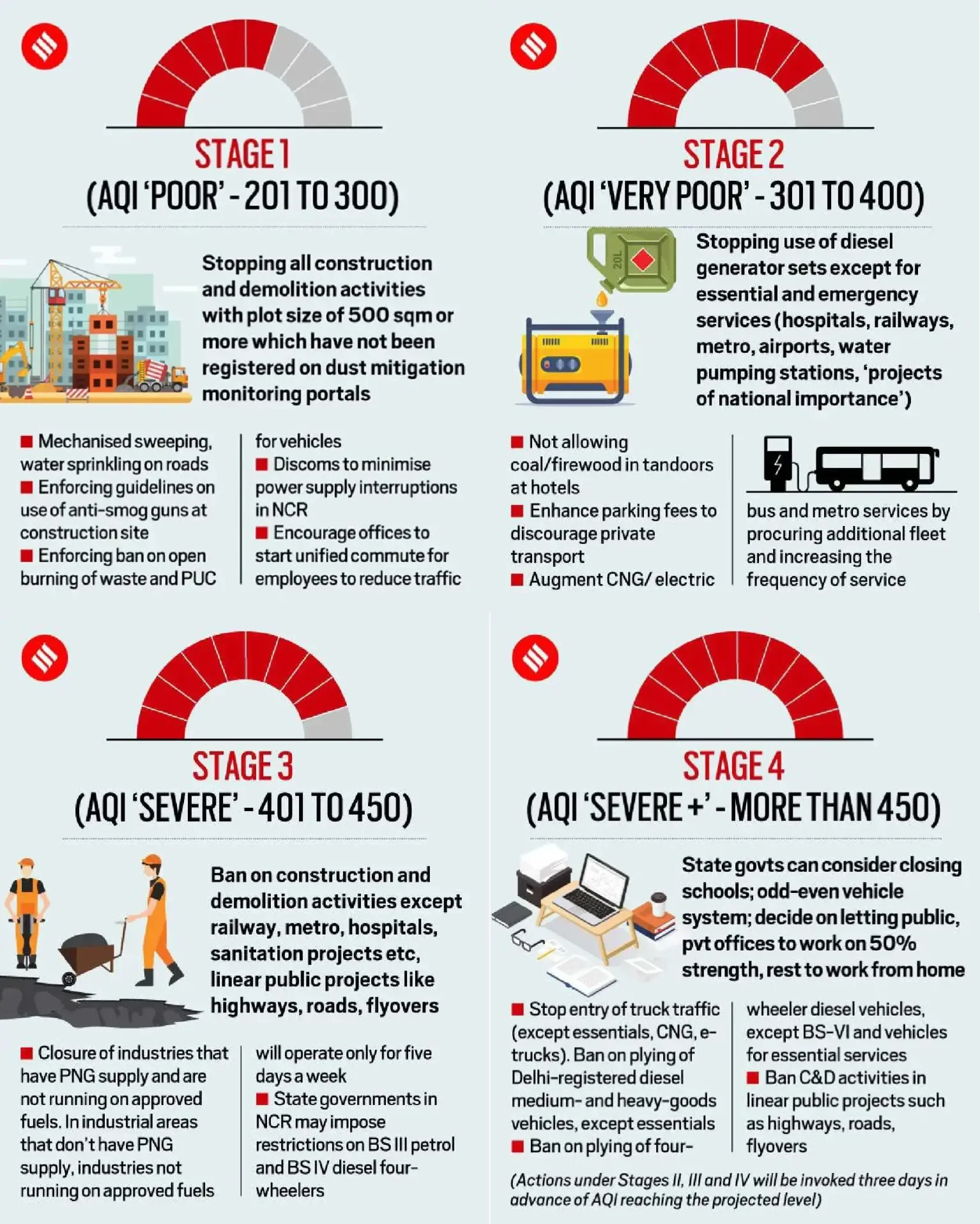

दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट से निपटने में GRAP कितना प्रभावी है?

अल्पकालिक प्रभावशीलता

- GRAP एक संरचित और क्रमबद्ध प्रणाली प्रदान करता है, जिसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के निश्चित स्तरों से ऊपर जाने पर चरणबद्ध हस्तक्षेप लागू किये जाते हैं। इससे प्रदूषण बढ़ने पर प्राधिकरण तेज़ी से प्रतिक्रिया कर पाते हैं।

- निर्माण कार्य, यातायात, ट्रकों के प्रवेश और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध गंभीर प्रदूषण की स्थिति में कणीय उत्सर्जन को अस्थायी रूप से कम करते हैं।

- खतरनाक AQI स्तरों के दौरान भौतिक कक्षाओं, बाहरी कार्यों और वाहन गतिशीलता को सीमित करके GRAP संवेदनशील समूहों को अस्थायी राहत प्रदान करता है।

दीर्घकालिक सीमाएँ

- GRAP प्रतिक्रियात्मक और अवसरिक (episodic) है, यह केवल तभी सक्रिय होता है जब प्रदूषण निर्धारित सीमाओं को पार कर जाता है, उससे पहले नहीं।

- यह पराली जलाने, वाहनों की बढ़ती संख्या या निर्माण कार्यों से उठने वाले धूल कण जैसे दीर्घकालिक स्रोतों को व्यापक रूप से नहीं रोकता।

- निर्माण कार्यो पर बार-बार प्रतिबंध, परिवहन पर रोक और बंदिशें दैनिक मज़दूरों, प्रवासी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे पूरे वर्ष इसका पालन व्यावहारिक नहीं हो पाता।

- पंजाब–हरियाणा में पराली जलाने, धूल भरी ऑंधियों और पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण को केवल दिल्ली-केंद्रित प्रतिबंधों से हल नहीं किया जा सकता।

- GRAP पर प्रतिबंध हटते ही प्रदूषण स्तर में तेजी से वापस वृद्धि हो जाती हैं, क्योंकि परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि और उद्योग में आवश्यक संरचनात्मक सुधार अभी भी अधूरे हैं।

GRAP लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

- वर्ष भर लागू रहने वाले GRAP को अस्वीकार करना: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थायी GRAP कठोर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे दैनिक मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और निर्माण मजदूरों को नुकसान होगा।

- इसमें दोहराया गया कि अल्पकालिक, प्रतिक्रियात्मक उपाय वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक संरचनात्मक कारणों का समाधान नहीं करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी प्रमुख हितधारकों (केंद्र, राज्य, किसान और शहरी निकाय) को एक साथ लाकर दीर्घकालिक प्रदूषण रणनीति तैयार करे।

- न्यायालय ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रदूषण के संरचनात्मक कारणों को दूर करने में विफल रहने वाले जल्दबाजी में उठाए जाने वाले कदमों से बचें तथा इसके बजाय क्रमिक, सतत् उपायों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आजीविका को नुकसान पहुँचाए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार करें।

| और पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: क्यों सर्दियों में सबसे घातक हो जाता है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण |

चीन अपने 'एयरपोकैलिप्स' से किस प्रकार निपटा?

- चीन में एयरपोकैलिप्स: वर्ष 1978 में आर्थिक उदारीकरण के साथ तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण के कारण उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई। 2000 के दशक तक, प्रमुख शहर गंभीर रूप से स्मॉग का सामना करने लगे थे, जिसमें PM2.5 प्रमुख प्रदूषक के रूप में उभर रहा था।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं, वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान वैश्विक निगरानी और बढ़ते जन-दबाव ने सरकार को कार्रवाई के लिये मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े सुधार किये गए और वर्ष 2013 के बाद लगभग 80% चीन में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

- विशेषज्ञों का कहना है कि आज भारत की स्थिति 2000 के दशक के अंत में चीन जैसी है।

- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये चीन द्वारा उठाए गए कदम:

- राजनीतिक कदम: चीन की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2006-10) में वायु गुणवत्ता को एक प्रमुख चिंता के रूप में रेखांकित किया गया था।

- कैडर मूल्यांकन प्रणाली: राज्यपालों और महापौरों की पदोन्नति को प्रदूषण लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा गया, जिससे मज़बूत जवाबदेही सुनिश्चित हुई।

- पुरानी फैक्ट्रियों को बंद करना: पुरानी और अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयाँ जैसे वैद्युत संयंत्र, प्रगालक और कागज़ मिलें बंद कर दी गईं।

- औद्योगिक निवेश: चीन ने उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में बड़े पैमाने पर निवेश पर ज़ोर दिया।

- विद्युत गतिशीलता के लिये प्रयास: शेन्ज़ेन ने वर्ष 2017 तक अधिकांश बसों का विद्युतीकरण कर दिया, जिससे अन्य प्रमुख शहरों के लिये विद्युत गतिशीलता के विस्तार की दिशा में गति निर्धारित हो गई।

- इसके साथ ही चीन ने वाहन उत्सर्जन मानदंडों को सख्त कर दिया, कोयला बॉयलरों पर सख्त नियंत्रण लागू किया तथा स्वच्छ आवासीय हीटिंग प्रणालियों की ओर रुख किया, जिससे शहरी प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली।

वायु प्रदूषण से निपटने में भारत का तरीका चीन से किस प्रकार अलग है?

- ट्रिगर-आधारित बनाम निरंतर कार्रवाई: भारत में GRAP तब लागू होता है जब प्रदूषण स्तर अचानक बढ़ जाता है, जबकि चीन में सालभर लगातार कड़े नियम लागू रहते हैं।

- क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रव्यापी कवरेज: भारत का GRAP NCR-केंद्रित है, जबकि चीन पूरे देश में सुधारों को लागू करता है।

- बायोमास पर निर्भरता बनाम स्वच्छ ईंधन: घरेलू बायोमास जलाना भारत में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जबकि चीन ने बड़े सुधारों से पहले ही इस तरह के उत्सर्जन को कम कर दिया था।

- संघीय बनाम केंद्रीकृत शासन: भारत की संघीय प्रणाली में कई प्राधिकरण (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) कभी-कभी धीमी या दोहराव वाली कार्रवाई का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, चीन का केंद्रीकृत मॉडल तेज़, शीर्ष-से-नीचे प्रवर्तन को सक्षम बनाता है।

- विकास के लिये समझौता बनाम मज़बूत राजनीतिक प्रयास : भारत में प्रदूषण नियंत्रण को अक्सर आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में देखा जाता है, जबकि चीन ने मज़बूत राजनीतिक संकल्प और भारी वित्तीय निवेश के साथ अपने वायु-शुद्धीकरण प्रयासों का समर्थन किया।

भारत चीन से वास्तविक रूप से कौन-सी दीर्घकालिक स्वच्छ वायु रणनीतियाँ सीख सकता है?

- निरंतर कार्रवाई: GRAP जैसी मौसमी, ट्रिगर-आधारित प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर पूरे वर्ष प्रदूषण प्रबंधन अपनाना चाहिये।

- जवाबदेही मजबूत करना: वायु-गुणवत्ता लक्ष्यों को स्थानीय और राज्य अधिकारियों के प्रदर्शन से जोड़ना चाहिये, जैसा कि चीन में कैडर मूल्यांकन मॉडल के तहत किया जाता है।

- औद्योगिक उत्सर्जन को कड़ा करना: सख्त मानकों का प्रवर्तन, पुराने यूनिटों का आधुनिकीकरण और उद्योगों को स्वच्छ तकनीकें अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

- साफ-सुथरी शहरी मोबिलिटी को प्राथमिकता: बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों, बेहतर मेट्रो नेटवर्क और निजी वाहनों के लिये हतोत्साहक उपायों के माध्यम से स्वच्छ आवागमन को बढ़ावा देना।

- घरेलू ऊर्जा पहुँच में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास उत्सर्जन को कम करने के लिये स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और बिजली को अधिक सुलभ व किफायती बनाना।

- मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम: उत्सर्जन की कमी को रोकने के लिये बेहतर सैटेलाइट ट्रैकिंग, रियल-टाइम सेंसर, और सख्त रिपोर्टिंग नियमों का उपयोग करना।

निष्कर्ष:

दिल्ली के प्रदूषण संकट को मौसमी प्रतिबंधों (जैसे GRAP) के बजाय लंबी अवधि की, निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सतत् प्रवर्तन, स्वच्छ शहरी परिवहन और मज़बूत जवाबदेही अपनानी होगी, ताकि आजीविका की सुरक्षा करते हुए पूरे वर्ष समन्वित प्रयास सुनिश्चित किये जा सकें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय शहरों में स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदमों और इसके संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. GRAP क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) NCR के लिये ट्रिगर-बेस्ड उपायों की एक शृंखला है जो उच्च AQI लेवल पर एक्टिवेट होता है। इसकी आलोचना सीज़नल और रिएक्टिव होने के लिये की जाती है, न कि लगातार चलने वाली स्ट्रक्चरल एयर क्वालिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होने के लिये।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष भर चलने वाले GRAP को क्यों खारिज कर दिया?

न्यायालय ने कहा कि पूरे वर्ष लागू रहने वाला GRAP ऐसे कठोर और दीर्घकालिक प्रतिबंध थोप देगा, जिनसे प्रवासी मज़दूरों, दिहाड़ी मज़दूरों और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होगी। इसलिये न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा बहुवर्षीय (multi-year) व्यापक योजना तैयार करे, जो प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करे तथा साथ ही लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रखे।

3. भारत चीन से कौन-से व्यावहारिक और ठोस सबक सीख सकता है?

मुख्य सबक यह हैं कि कदम मौसमी नहीं, बल्कि लगातार लागू हों, सख़्त जवाबदेही हो जहाँ अधिकारियों के प्रदर्शन को वायु गुणवत्ता लक्ष्यों से जोड़ा जाए, प्रदूषण नियंत्रण में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए तथा इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ हीटिंग प्रणाली जैसी तकनीकों को तेज़ी से ज़मीन पर उतारा जाए।

UPSC सिविल सेवा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? (2016)

- कार्बन डाइऑक्साइड

- कार्बन मोनोऑक्साइड

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

- सल्फर डाइऑक्साइड

- मीथेन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर के सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 4 और 5

(d) 1,2,3,4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किसका प्रयोग होता है

A. सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम आयोडाइड

B. सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम आयोडाइड

C. सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम नाइट्रेट

D. सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम क्लोराइड

उत्तर: A

मेन्स:

प्रश्न. मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बड़े शहर हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दो शहरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? (2015)

प्रश्न. .विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें। ये वर्ष 2005 में इसके पिछले अद्यतन से किस प्रकार भिन्न हैं? संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक हैं? (2021)

मुख्य परीक्षा

यूनेस्को का न्यूरोटेक्नोलॉजी एथिक्स फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

UNESCO ने न्यूरोटेक्नोलॉजी की नैतिकता (एथिक्स) पर पहला ग्लोबल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसका उद्देश्य ब्रेन और न्यूरल डेटा को गलत इस्तेमाल से बचाकर इनोवेशन और ह्यूमन राइट्स के बीच संतुलन स्थापित करना है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब न्यूरोटेक तीव्र गति से विस्तार कर रहा है, जहाँ एक ओर यह महत्त्वपूर्ण चिकित्सीय लाभ प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और मैनिपुलेशन को लेकर चिंताएँ भी बढ़ा रहा है।

न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है?

- परिभाषा: न्यूरोटेक्नोलॉजी उन उपकरणों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जो तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मानव मस्तिष्क तक पहुँच, जाँच और उस पर कार्य करने में सक्षम होती हैं।

- यह मस्तिष्क के संकेतों को रिकॉर्ड करके या मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को उत्तेजित करके कार्य में सुधार, क्षमताओं को बहाल करने या मस्तिष्क-मशीन संचार को सक्षम करने का कार्य करता है।

- न्यूरोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा, सहायक उपकरणों, अनुसंधान, स्वास्थ्य तकनीक और उभरते वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।

- न्यूरोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त तकनीकें:

- इसमें EEG (इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी) और MRI (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को मस्तिष्क की गतिविधि का वास्तविक समय में दृश्य प्रदान करती हैं। यह मस्तिष्क ट्यूमर, स्ट्रोक या मिर्गी जैसी स्थितियों के निदान में सहायता करती है।

- न्यूरोस्टिम्यूलेशन: यह विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करने के लिये DBS (डीप ब्रेन स्टिमुलेशन) और TMS (ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन) जैसे विद्युत या चुंबकीय तरीकों का उपयोग करता है, जिससे लक्षित विद्युत आवेगों को वितरित करके पार्किंसंस रोग जैसी स्थितियों का इलाज करने में मदद मिलती है।

- न्यूरोमॉड्यूलेशन: यह तंत्रिका तंत्र को लक्षित विद्युत, विद्युत चुंबकीय या रासायनिक उत्तेजना प्रदान करके तंत्रिका गतिविधि को बदलता है, असामान्य तंत्रिका सर्किट को ठीक करके न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग विकारों के इलाज में मदद करता है।

- न्यूरोफीडबैक: यह तकनीक मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का वास्तविक समय में प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देकर मस्तिष्क को स्वयं को प्रशिक्षित करने में सहायता करती है।

- न्यूरोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग:

- चिकित्सा और नैदानिक अनुप्रयोग

- मूवमेंट डिसऑर्डर का उपचार:

- डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) का उपयोग लक्षित विद्युत आवेगों को वितरित करके पार्किंसंस रोग, एसेंशियल ट्रेमोर और डिस्टोनिया के इलाज के लिये किया जाता है।

- स्ट्रोक पुनर्वास में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देने और मोटर रिकवरी का समर्थन करने के लिये ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) का उपयोग किया जाता है।

- मानसिक और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य:

- वेजस नर्व स्टिम्यूलेशन (VNS) का उपयोग उपचार-प्रतिरोधी अवसाद (Treatment-Resistant Depression, TRD) में किया जाता है।

- रेस्पॉन्सिव न्यूरोस्टिम्यूलेशन (RNS) असामान्य मस्तिष्क गतिविधि का पता लगाकर मिर्गी के दौरे को रोकता है।

- स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्यूलेशन (SCS) का उपयोग पुरानी दर्द प्रबंधन में दर्द संकेतों को अवरुद्ध करने के लिये किया जाता है।

- संवेदी पुनर्स्थापन (न्यूरोप्रोस्थेटिक्स):

- रेटिनल इम्प्लांट (बायोनिक आई) रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों के मरीज़ो को आंशिक दृष्टि प्रदान करते हैं।

- निदान और निगरानी (न्यूरोइमेजिंग):

- फंक्शनल MRI (fMRI) और पॉज़ीट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) ट्यूमर, स्ट्रोक और मस्तिष्क की चोटों का पता लगाने में उपयोग होते हैं।

- EEG (इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी) और MEG (मैग्नीटोएन्सेफलोग्राफी) मस्तिष्क की गतिविधियों का मानचित्रण करते हैं और मिर्गी, नींद संबंधी विकारों तथा अल्ज़ाइमर रोग के निदान में सहायक होते हैं।

- मूवमेंट डिसऑर्डर का उपचार:

- सहायक और पुनर्स्थापनात्मक अनुप्रयोग

- ब्रेन–कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) प्रणालियाँ लकवे या अंग-विहीन व्यक्तियों के लिये मस्तिष्क-नियंत्रित कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक्स) और एक्सोस्केलेटन को संभव बनाती हैं।

- BCI-संचालित व्हीलचेयर मस्तिष्क संकेतों के माध्यम से दिशा-निर्देशन की अनुमति देती हैं।

- चिकित्सा और नैदानिक अनुप्रयोग

- गैर-चिकित्सा, वाणिज्यिक और संवर्द्धन अनुप्रयोग (विकासशील चरण)

- संज्ञानात्मक संवर्द्धन और कल्याण (वेलनेस): न्यूरोफीडबैक हेडसेट EEG-आधारित रियल-टाइम फीडबैक प्रदान करते हैं ताकि एकाग्रता में सुधार हो या तनाव कम हो सके।

- उपभोक्ता ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन (tDCS) का विपणन संज्ञानात्मक वृद्धि के लिये किया जाता है।

- गेमिंग और मनोरंजन: EEG हेडसेट मस्तिष्क-नियंत्रित गेमिंग को संभव बनाते हैं, जहाँ ध्यान या मानसिक कमांड के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी में क्रियाएँ की जा सकती हैं।

- न्यूरोमार्केटिंग: EEG और fMRI का उपयोग विज्ञापनों, पैकेजिंग और उत्पादों पर उपभोक्ताओं की अवचेतन प्रतिक्रियाओं को समझने के लिये किया जाता है।

- सैन्य एवं रक्षा: BCI प्रणालियों पर शोध का उद्देश्य सैनिकों के प्रदर्शन में वृद्धि, निर्णय लेने की गति बढ़ाने और न्यूरल सिग्नलों के माध्यम से ड्रोन या वाहनों के नियंत्रण को संभव बनाना है।

- संज्ञानात्मक संवर्द्धन और कल्याण (वेलनेस): न्यूरोफीडबैक हेडसेट EEG-आधारित रियल-टाइम फीडबैक प्रदान करते हैं ताकि एकाग्रता में सुधार हो या तनाव कम हो सके।

न्यूरोटेक्नोलॉजी से संबंधित मुख्य जोखिम क्या हैं?

- गोपनीयता संबंधी जोखिम: मस्तिष्क का डेटा किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, इरादों और मानसिक पैटर्न को प्रकट कर सकता है, जिससे यह अत्यंत संवेदनशील हो जाता है।

- कई उपयोगकर्त्ता, विशेषकर बच्चे, इस तकनीक को पूरी तरह से समझ नहीं पाते या इसके प्रति सहमति नहीं देते, इससे स्वायत्तता, संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक अखंडता को भी खतरा होता है।

- चीन जैसे कुछ देशों में, कार्यस्थलों पर श्रमिकों की भावनाओं, अवधान और थकान पर नज़र रखने के लिये BCI उपकरणों का उपयोग किया गया है, जिससे स्वायत्तता और अनुपालन के लिये संभावित दबाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- मैनिपुलेशन संबंधी जोखिम: न्यूरोटेक का उपयोग लोगों के निर्णयों, व्यवहार, राजनीतिक विकल्पों या खरीद की आदतों को प्रभावित करने के लिये किया जा सकता है।

- ब्रेनजैकिंग (जिसमें दुर्भावनापूर्ण तत्त्व तंत्रिका इंटरफेस को नियंत्रित कर लेते हैं) जैसे उभरते खतरे नियंत्रण और मैनिपुलेशन के बारे में चिंताओं को और बढ़ा देते हैं।

- बच्चों की संवेदनशीलता: बच्चों का मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है, इसलिये न्यूरोटेक के माध्यम से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनके आजीवन सीखने, व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है।

- कमज़ोर विनियमन: मौजूदा कानून मानसिक गोपनीयता, संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक अखंडता जैसे "न्यूरोराइट्स" की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं।

- विश्व स्तर पर कुछ प्रगति शुरू हुई है, चिली मानसिक अखंडता की संवैधानिक सुरक्षा करने वाला पहला देश बन गया है तथा कैलिफोर्निया ने वर्ष 2024 में नागरिकों के मस्तिष्क डेटा की सुरक्षा के लिये एक कानून पारित किया है।

- भारत में उभरती न्यूरोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में न्यूरो-राइट्स की सुरक्षा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाले कोई विशिष्ट कानून वर्तमान में नहीं हैं।

- इस बात पर बहुत कम शोध हुआ है कि न्यूरोटेक्नोलॉजी लंबे समय तक बच्चों, शिशुओं या विकलांग लोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है।

- डेटा सुरक्षा खतरे: हैकर्स, कंपनियाँ या यहाँ तक कि सरकारें निगरानी या नियंत्रण के लिये तंत्रिका डेटा तक पहुँच या उसका दुरुपयोग कर सकती हैं।

न्यूरोटेक्नोलॉजी के नैतिक, सुरक्षित और ज़िम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं?

न्यूरोटेक्नोलॉजी के उपयोग पर यूनेस्को की सिफारिशों के अनुसार:

- मानव अधिकारों और मानसिक गोपनीयता की रक्षा: यूनेस्को मानव गरिमा, स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानसिक गोपनीयता की रक्षा के लिये सख्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी न्यूरल डेटा को अत्यधिक संवेदनशील माना जाए और उसके दुरुपयोग से कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए।

- प्रमुख नैतिक सिद्धांतों को अपनाना: यह ढाँचा सभी न्यूरोटेक्नोलॉजी उपयोग में परोपकार, आनुपातिकता, गैर-हानिकारकता, समावेशिता, गैर-भेदभाव, जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, ज्ञान संबंधी न्याय और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा का आह्वान करता है।

- तंत्रिका डेटा के हेरफेरी उपयोग पर प्रतिबंध: यूनेस्को स्पष्ट रूप से हेराफेरी, भ्रामक, राजनीतिक, वाणिज्यिक या चिकित्सा उद्देश्यों के लिये तंत्रिका या मस्तिष्क संबंधी डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें प्रोफाइलिंग या व्यवहार को प्रभावित करना शामिल है।

- कमज़ोर समूहों के लिये सुरक्षा को मज़बूत करना: यह बच्चों, वृद्धों और संज्ञानात्मक रूप से कमज़ोर आबादी के लिये विशेष सुरक्षा उपायों की मांग करता है, जिससे मज़बूत सहमति मानकों और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- न्यूरोटेक्नोलॉजी और न्यूरोडेटा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना: देशों को सलाह दी जाती है कि वे सुसंगत विनियमन और नैतिक निरीक्षण का समर्थन करने के लिये न्यूरोटेक्नोलॉजी, न्यूरोडेटा और संबंधित उपकरणों की स्पष्ट परिभाषा अपनाएँ।

- उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (RRI) को लागू करना: यूनेस्को राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे ऐसा शोध मॉडल अपनाएँ जो जोखिमों का पूर्वानुमान लगाए, लाभ-हानि का आकलन करे और न्यूरोटेक्नोलॉजी के विकास को सामाजिक-नैतिक मूल्यों के अनुरूप बनाए।

- यह ढाँचा अनुसंधान डेटा, विधियों और उपकरणों के मुक्त साझाकरण को प्रोत्साहित करके ओपन साइंस को बढ़ावा देता है, साथ ही नवाचार को नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करता है।

निष्कर्ष:

न्यूरोटेक्नोलॉजी शक्तिशाली चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन इसकी तीव्र बढ़त मज़बूत नैतिक सुरक्षा उपायों की मांग करती है। यूनेस्को का नया ढाँचा मानसिक गोपनीयता की रक्षा, दुरुपयोग को रोकने और ज़िम्मेदार नवाचार को दिशा देने के लिये एक वैश्विक आधार प्रदान करता है। भारत और विश्व के लिये इन मानकों को अपनाना महत्त्वपूर्ण होगा, ताकि न्यूरोटेक मानव कल्याण को आगे बढ़ाऍं, न कि मानवाधिकारों से समझौता करें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: मेंटल प्राइवेसी की रक्षा करना मौलिक अधिकारों का नया सीमांत है। न्यूरोराइट्स के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है?

न्यूरोटेक्नोलॉजी का मतलब ऐसे टूल और प्रोसेस से है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक्सेस करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं, जिसमें न्यूरोइमेजिंग, न्यूरोस्टिम्यूलेशन, न्यूरोमॉड्यूलेशन और ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस शामिल हैं।

2. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) क्या हैं?

BCIs ऐसे डिवाइस हैं जो कम्युनिकेशन या कंट्रोल के लिये ब्रेन सिग्नल को रिकॉर्ड या इंटरप्रेट करते हैं, वे इनवेसिव (इम्प्लांटेड) या नॉन-इनवेसिव (एक्सटर्नल हेडसेट) हो सकते हैं।

3. न्यूरोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मुख्य टेक्नीक क्या है?

मुख्य टेक्नीक न्यूरोइमेजिंग, न्यूरोस्टिम्यूलेशन, न्यूरोमॉड्यूलेशन और न्यूरोफीडबैक हैं।

4. न्यूरोटेक्नोलॉजी से क्या चिकित्सा संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं?

यह न्यूरल रेस्टोरेशन के ज़रिये पैरालिसिस, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिज़ीज़, डिप्रेशन और स्पीच या मूवमेंट लॉस जैसी कंडीशन का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में मदद करता है।

5. UNESCO का न्यूरोटेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क क्या है?

UNESCO का फ्रेमवर्क न्यूरोटेक्नोलॉजी के लिये पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन (RRI) को बढ़ावा देते हुए मेंटल प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और न्यूरल डेटा की सुरक्षा करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

- औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना

- सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना

- रोगों का निदान

- टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन

- विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. निषेधात्मक श्रम के कौन-से क्षेत्र हैं, जिनका रोबोटों के द्वारा धारणीय रूप से प्रबंधन किया जा सकता है ? ऐसी पहलों पर चर्चा कीजिये, जो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में मौलिक और लाभप्रद नवाचार के लिये अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। (2015)

मुख्य परीक्षा

पाकिस्तान में 27वाँ संवैधानिक संशोधन का भारत के लिये महत्त्व

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के 27वें संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह कदम लोकतंत्र को कमज़ोर तथा आधिकारिक रूप से राज्य पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करता है।

- यह भारत के लिये एक और अधिक आक्रामक प्रतिद्वंद्वी का संकेत देता है, जिससे परोक्ष युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) और परमाणु हमले बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इस परिस्थिति में अधिक सतर्कता और मज़बूत रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता होगी।

पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- सशस्त्र बलों के प्रमुख की स्थापना: यह एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की स्थापना करता है, जिसका प्रमुख स्थायी रूप से आर्मी चीफ होगा तथा इसे नौसेना और वायु सेना पर भी कमान का अधिकार प्राप्त होगा।

- 5-स्टार ऑफिसर के लिये कानूनी प्रतिरक्षा: यह 5-स्टार ऑफिसर (फील्ड मार्शल) को पूर्ण कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उपलब्ध सुरक्षा से अधिक व्यापक है।

- संघीय संवैधानिक न्यायालय: फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का स्थान लेता है, संवैधानिक मामलों का अधिकार सॅंभालता है तथा सेना पर न्यायिक नियंत्रण को सीमित कर देता है।

- सेना की विदेश नीति: संशोधन के अंतर्गत सेना पाकिस्तान की विदेश नीति का संचालन करती है तथा नागरिक नेतृत्व से स्वतंत्र रूप से विदेशी नेताओं से मिलने का अधिकार रखती है।

पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन का भारत पर क्या असर हो सकता है?

- दंड से मुक्ति के साथ आतंकवाद: सैन्य नियंत्रण में वृद्धि के साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता मिल सकती है तथा वे राज्य संरक्षण में भारत के विरुद्ध अधिक साहसिक हमले कर सकते हैं।

- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की उपस्थिति से सेना की आतंकवादी समूहों के साथ संलिप्तता से चिंताएँ उत्पन्न हो गईं हैं।

- सैन्य वृद्धि का जोखिम: एकीकृत सैन्य कमान, जो नागरिक निगरानी के बिना कार्य करती है, जोखिम लेने की संभावना बढ़ा सकती है, यह मानते हुए कि भारत की प्रतिक्रिया सीमित रहेगी, परमाणु खतरे की चिंताओं के कारण। इस प्रकार फिर से कारगिल जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है।

- परमाणु जोखिम में वृद्धि: परमाणु प्राधिकरण को नागरिक के बजाय सैन्य कमांडर के हाथों में केंद्रीकृत करने से निर्णय प्रक्रिया अधिक अस्पष्ट और संभावित रूप से जोखिमपूर्ण हो सकती है। भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण शासन, जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिये परमाणु हथियारों का प्रदर्शन कर सकता है और उनके उपयोग की सीमा को कम कर सकता है।

- सख्त कार्यवाही: कश्मीर पाकिस्तानी सेना की विचारधारा का केंद्रीय स्तंभ है। किसी भी राजनीतिक समाधान या गुप्त समझौते की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। आधिकारिक राज्य का रुख स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से कठोर रहेगा।

- कमज़ोर कूटनीतिक जुड़ाव: सेना द्वारा विदेश नीति के निर्देशन के साथ, पारंपरिक कूटनीतिक बैक-चैनल और ट्रैक-II संवाद, जो अक्सर नागरिक मध्यस्थों पर निर्भर होते हैं, कम प्रभावी या अप्रासंगिक हो जाएंगे। संवाद और तनाव कम करने की गुंजाइश नाटकीय रूप से कम हो जाएगी।

ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिये भारत का क्या रुख होना चाहिये?

- खुफिया प्रणाली में सुधार: पाकिस्तान की सैन्य निर्णय प्रक्रिया में किसी भी महत्त्वपूर्ण बदलाव पर निगरानी रखने के लिये HUMINT (मानव खुफिया) और TECHINT (तकनीकी खुफिया) को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों और संचार पर नज़र रखने के लिये उपग्रह निगरानी और SIGINT (सिग्नल इंटेलिजेंस) को सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि किसी भी पाकिस्तानी जोखिमपूर्ण कदम को रोका जा सके।

- पूर्व-सक्रिय विघटन: भारत को अपनी सीमा प्रबंधन नीतियों को परिष्कृत करना चाहिये ताकि सीमा पार आतंकवाद, उग्रवादी घुसपैठ और शरणार्थी प्रवाह को स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन और AI आधारित निगरानी के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके।

- साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया दलों को मज़बूत करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाना आवश्यक है, ताकि सुरक्षा संचालन तेज़ और प्रभावी हों।

- त्वरित और दंडात्मक हमले की क्षमता: ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया जाए जो तेज़, उच्च-प्रभाव वाले पारंपरिक हमले कर सके, जो परमाणु सीमा से नीचे हों लेकिन महत्त्वपूर्ण क्षति पहुँचा सकें। पाकिस्तान की CDF संरचना के जवाब में एकीकृत कमांड्स को फास्ट‑ट्रैक करना चाहिये, ताकि तेज़ और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

- परमाणु स्पष्टता: भारत को अपनी परमाणु लाल रेखाओं (न्यूक्लियर रेड लाइन्स) को स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिये, यह कहते हुए कि भारतीय बलों के खिलाफ किसी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन (TNW) के प्रयोग पर एक विशाल रणनीतिक जवाबी हमला किया जाएगा। ऐसा संदेश पाकिस्तान की TNW नीति को खोखला साबित करेगा और किसी भी उकसावे की स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया की अनिवार्यता स्पष्ट कर देगा।

- कूटनीतिक आक्रमण: भारत को अपने कथानक निर्माण के प्रयासों को मज़बूत करना होगा, क्योंकि ब्रह्म चेलानी जैसे भू-रणनीतिज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैश्विक संवाद को आकार देने में देश की ‘सुस्त प्रतिक्रिया समय (sluggish response time)’ के कारण उसे बहुमूल्य कूटनीतिक पूंजी की हानि हुई है।

- उदाहरण के लिये, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के मध्यस्थता दावे का भारत की देरी से जवाब देने के कारण वह कथानक अनावश्यक रूप से प्रभावी हो गया।

निष्कर्ष:

पाकिस्तान का 27वाँ संशोधन सैन्य नियंत्रण और कड़े रुख को कानूनी रूप से स्थायी बनाता है, जिससे परमाणु और प्रॉक्सी युद्ध का खतरा बढ़ जाता है और पाकिस्तान केवल व्यवहार में ही नहीं, बल्कि कानूनन भी गैरिसन स्टेट (garrison state) बन जाता है। भारत के संदर्भ में यह राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तीक्ष्ण रणनीतिक सतर्कता, सुदृढ़ खुफिया तंत्र, निरंतर कूटनीतिक दबाव और सुविचारित निवारक उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: पाकिस्तान की सैन्य-प्रमुख सरकार द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिये भारत को कौन-कौन से रणनीतिक और कूटनीतिक उपाय अपनाने चाहिये, इस पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. पाकिस्तान में 27वाँ संशोधन क्या है?

यह एक संवैधानिक बदलाव है जो मिलिट्री सुप्रीमेसी को फॉर्मल बनाता है, आर्मी चीफ के अंडर पावर को सेंट्रलाइज़ करता है तथा सिविलियन और ज्यूडिशियल ओवरसाइट को सीमित करता है।

2. यह संशोधन इंडिया की सिक्योरिटी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है?

यह प्रॉक्सी टेररिज़्म, न्यूक्लियर एस्केलेशन और कन्वेंशनल मिलिट्री टकराव के रिस्क को बढ़ाता है, जिसके लिये इंडिया को स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को मज़बूत करने की ज़रूरत है।

3. यह संशोधन कश्मीर पर किसी राजनीतिक समाधान की संभावना को प्रभावी रूप से क्यों समाप्त कर देता है?

पाकिस्तानी सेना की विचारधारा मूलतः कश्मीर पर कठोर रुख पर आधारित है; सेना का औपचारिक राज्य नियंत्रण इस रुख को स्थायी और कठोर बना देता है, जिससे किसी भी कूटनीतिक समाधान या समझौते की संभावना समाप्त हो जाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन-सी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? (2021)

(a) चिनाब

(b) झेलम

(c) रावी

(d) सतलुज

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. “भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।” उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016)

प्रश्न. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)