मुख्य परीक्षा

दीर्घकालिक स्वच्छ-वायु रणनीति की ओर

- 20 Nov 2025

- 78 min read

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पूरे वर्ष एक समान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू करना व्यावहारिक नहीं है, इसके बजाय एक दीर्घकालिक प्रदूषण-नियंत्रण रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

- इसी बीच चीन द्वारा अपने शहरी प्रदूषण नियंत्रण अनुभव साझा करने की पेशकश ने इस बात पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है कि भारत इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से क्या सीख सकता है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट से निपटने में GRAP कितना प्रभावी है?

अल्पकालिक प्रभावशीलता

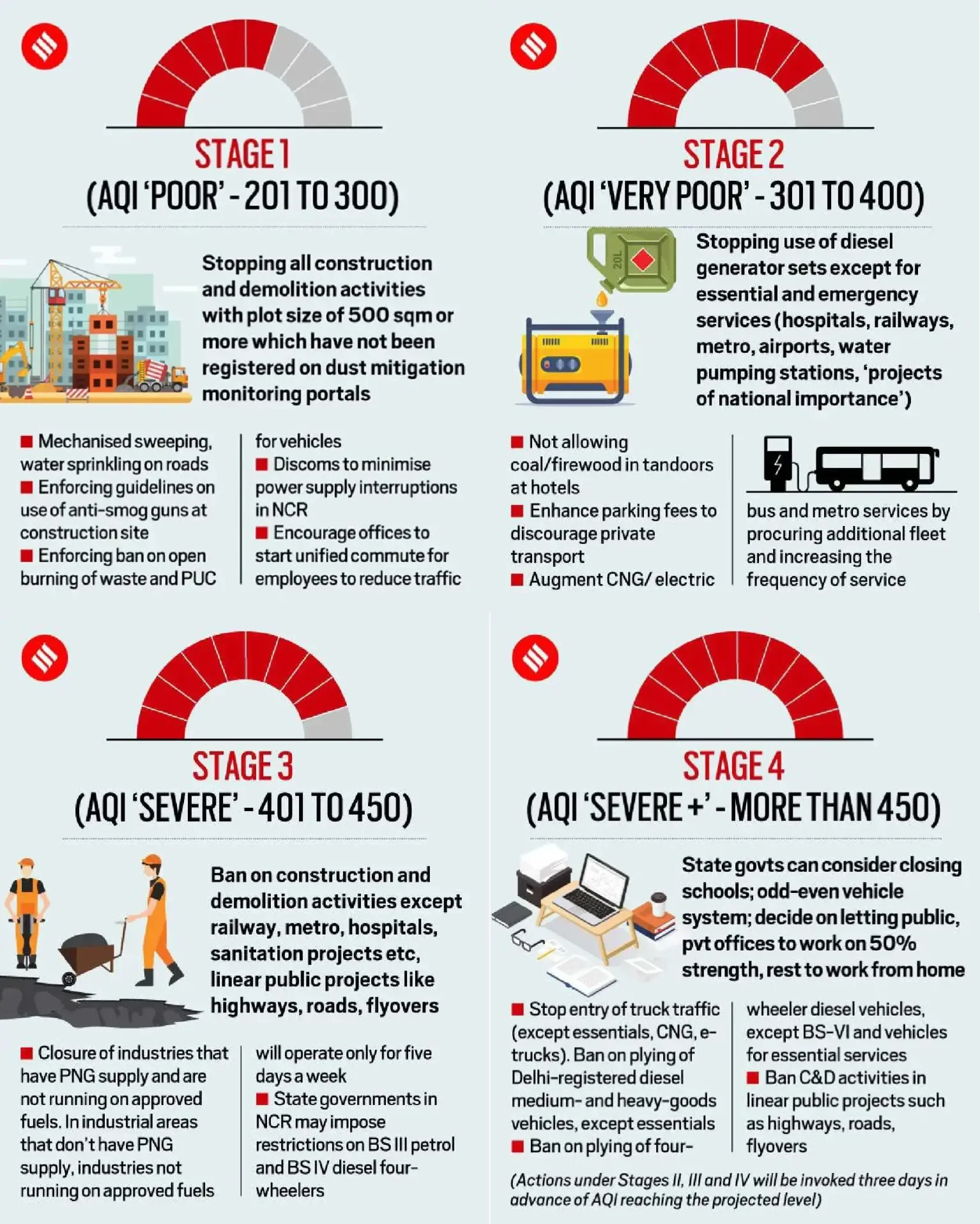

- GRAP एक संरचित और क्रमबद्ध प्रणाली प्रदान करता है, जिसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के निश्चित स्तरों से ऊपर जाने पर चरणबद्ध हस्तक्षेप लागू किये जाते हैं। इससे प्रदूषण बढ़ने पर प्राधिकरण तेज़ी से प्रतिक्रिया कर पाते हैं।

- निर्माण कार्य, यातायात, ट्रकों के प्रवेश और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध गंभीर प्रदूषण की स्थिति में कणीय उत्सर्जन को अस्थायी रूप से कम करते हैं।

- खतरनाक AQI स्तरों के दौरान भौतिक कक्षाओं, बाहरी कार्यों और वाहन गतिशीलता को सीमित करके GRAP संवेदनशील समूहों को अस्थायी राहत प्रदान करता है।

दीर्घकालिक सीमाएँ

- GRAP प्रतिक्रियात्मक और अवसरिक (episodic) है, यह केवल तभी सक्रिय होता है जब प्रदूषण निर्धारित सीमाओं को पार कर जाता है, उससे पहले नहीं।

- यह पराली जलाने, वाहनों की बढ़ती संख्या या निर्माण कार्यों से उठने वाले धूल कण जैसे दीर्घकालिक स्रोतों को व्यापक रूप से नहीं रोकता।

- निर्माण कार्यो पर बार-बार प्रतिबंध, परिवहन पर रोक और बंदिशें दैनिक मज़दूरों, प्रवासी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे पूरे वर्ष इसका पालन व्यावहारिक नहीं हो पाता।

- पंजाब–हरियाणा में पराली जलाने, धूल भरी ऑंधियों और पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण को केवल दिल्ली-केंद्रित प्रतिबंधों से हल नहीं किया जा सकता।

- GRAP पर प्रतिबंध हटते ही प्रदूषण स्तर में तेजी से वापस वृद्धि हो जाती हैं, क्योंकि परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि और उद्योग में आवश्यक संरचनात्मक सुधार अभी भी अधूरे हैं।

GRAP लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

- वर्ष भर लागू रहने वाले GRAP को अस्वीकार करना: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थायी GRAP कठोर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे दैनिक मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और निर्माण मजदूरों को नुकसान होगा।

- इसमें दोहराया गया कि अल्पकालिक, प्रतिक्रियात्मक उपाय वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक संरचनात्मक कारणों का समाधान नहीं करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी प्रमुख हितधारकों (केंद्र, राज्य, किसान और शहरी निकाय) को एक साथ लाकर दीर्घकालिक प्रदूषण रणनीति तैयार करे।

- न्यायालय ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रदूषण के संरचनात्मक कारणों को दूर करने में विफल रहने वाले जल्दबाजी में उठाए जाने वाले कदमों से बचें तथा इसके बजाय क्रमिक, सतत् उपायों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आजीविका को नुकसान पहुँचाए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार करें।

| और पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: क्यों सर्दियों में सबसे घातक हो जाता है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण |

चीन अपने 'एयरपोकैलिप्स' से किस प्रकार निपटा?

- चीन में एयरपोकैलिप्स: वर्ष 1978 में आर्थिक उदारीकरण के साथ तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण के कारण उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई। 2000 के दशक तक, प्रमुख शहर गंभीर रूप से स्मॉग का सामना करने लगे थे, जिसमें PM2.5 प्रमुख प्रदूषक के रूप में उभर रहा था।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं, वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान वैश्विक निगरानी और बढ़ते जन-दबाव ने सरकार को कार्रवाई के लिये मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े सुधार किये गए और वर्ष 2013 के बाद लगभग 80% चीन में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

- विशेषज्ञों का कहना है कि आज भारत की स्थिति 2000 के दशक के अंत में चीन जैसी है।

- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये चीन द्वारा उठाए गए कदम:

- राजनीतिक कदम: चीन की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2006-10) में वायु गुणवत्ता को एक प्रमुख चिंता के रूप में रेखांकित किया गया था।

- कैडर मूल्यांकन प्रणाली: राज्यपालों और महापौरों की पदोन्नति को प्रदूषण लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा गया, जिससे मज़बूत जवाबदेही सुनिश्चित हुई।

- पुरानी फैक्ट्रियों को बंद करना: पुरानी और अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयाँ जैसे वैद्युत संयंत्र, प्रगालक और कागज़ मिलें बंद कर दी गईं।

- औद्योगिक निवेश: चीन ने उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में बड़े पैमाने पर निवेश पर ज़ोर दिया।

- विद्युत गतिशीलता के लिये प्रयास: शेन्ज़ेन ने वर्ष 2017 तक अधिकांश बसों का विद्युतीकरण कर दिया, जिससे अन्य प्रमुख शहरों के लिये विद्युत गतिशीलता के विस्तार की दिशा में गति निर्धारित हो गई।

- इसके साथ ही चीन ने वाहन उत्सर्जन मानदंडों को सख्त कर दिया, कोयला बॉयलरों पर सख्त नियंत्रण लागू किया तथा स्वच्छ आवासीय हीटिंग प्रणालियों की ओर रुख किया, जिससे शहरी प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली।

वायु प्रदूषण से निपटने में भारत का तरीका चीन से किस प्रकार अलग है?

- ट्रिगर-आधारित बनाम निरंतर कार्रवाई: भारत में GRAP तब लागू होता है जब प्रदूषण स्तर अचानक बढ़ जाता है, जबकि चीन में सालभर लगातार कड़े नियम लागू रहते हैं।

- क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रव्यापी कवरेज: भारत का GRAP NCR-केंद्रित है, जबकि चीन पूरे देश में सुधारों को लागू करता है।

- बायोमास पर निर्भरता बनाम स्वच्छ ईंधन: घरेलू बायोमास जलाना भारत में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जबकि चीन ने बड़े सुधारों से पहले ही इस तरह के उत्सर्जन को कम कर दिया था।

- संघीय बनाम केंद्रीकृत शासन: भारत की संघीय प्रणाली में कई प्राधिकरण (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) कभी-कभी धीमी या दोहराव वाली कार्रवाई का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, चीन का केंद्रीकृत मॉडल तेज़, शीर्ष-से-नीचे प्रवर्तन को सक्षम बनाता है।

- विकास के लिये समझौता बनाम मज़बूत राजनीतिक प्रयास : भारत में प्रदूषण नियंत्रण को अक्सर आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में देखा जाता है, जबकि चीन ने मज़बूत राजनीतिक संकल्प और भारी वित्तीय निवेश के साथ अपने वायु-शुद्धीकरण प्रयासों का समर्थन किया।

भारत चीन से वास्तविक रूप से कौन-सी दीर्घकालिक स्वच्छ वायु रणनीतियाँ सीख सकता है?

- निरंतर कार्रवाई: GRAP जैसी मौसमी, ट्रिगर-आधारित प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर पूरे वर्ष प्रदूषण प्रबंधन अपनाना चाहिये।

- जवाबदेही मजबूत करना: वायु-गुणवत्ता लक्ष्यों को स्थानीय और राज्य अधिकारियों के प्रदर्शन से जोड़ना चाहिये, जैसा कि चीन में कैडर मूल्यांकन मॉडल के तहत किया जाता है।

- औद्योगिक उत्सर्जन को कड़ा करना: सख्त मानकों का प्रवर्तन, पुराने यूनिटों का आधुनिकीकरण और उद्योगों को स्वच्छ तकनीकें अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

- साफ-सुथरी शहरी मोबिलिटी को प्राथमिकता: बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों, बेहतर मेट्रो नेटवर्क और निजी वाहनों के लिये हतोत्साहक उपायों के माध्यम से स्वच्छ आवागमन को बढ़ावा देना।

- घरेलू ऊर्जा पहुँच में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास उत्सर्जन को कम करने के लिये स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और बिजली को अधिक सुलभ व किफायती बनाना।

- मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम: उत्सर्जन की कमी को रोकने के लिये बेहतर सैटेलाइट ट्रैकिंग, रियल-टाइम सेंसर, और सख्त रिपोर्टिंग नियमों का उपयोग करना।

निष्कर्ष:

दिल्ली के प्रदूषण संकट को मौसमी प्रतिबंधों (जैसे GRAP) के बजाय लंबी अवधि की, निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सतत् प्रवर्तन, स्वच्छ शहरी परिवहन और मज़बूत जवाबदेही अपनानी होगी, ताकि आजीविका की सुरक्षा करते हुए पूरे वर्ष समन्वित प्रयास सुनिश्चित किये जा सकें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय शहरों में स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदमों और इसके संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. GRAP क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) NCR के लिये ट्रिगर-बेस्ड उपायों की एक शृंखला है जो उच्च AQI लेवल पर एक्टिवेट होता है। इसकी आलोचना सीज़नल और रिएक्टिव होने के लिये की जाती है, न कि लगातार चलने वाली स्ट्रक्चरल एयर क्वालिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होने के लिये।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष भर चलने वाले GRAP को क्यों खारिज कर दिया?

न्यायालय ने कहा कि पूरे वर्ष लागू रहने वाला GRAP ऐसे कठोर और दीर्घकालिक प्रतिबंध थोप देगा, जिनसे प्रवासी मज़दूरों, दिहाड़ी मज़दूरों और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होगी। इसलिये न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा बहुवर्षीय (multi-year) व्यापक योजना तैयार करे, जो प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करे तथा साथ ही लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रखे।

3. भारत चीन से कौन-से व्यावहारिक और ठोस सबक सीख सकता है?

मुख्य सबक यह हैं कि कदम मौसमी नहीं, बल्कि लगातार लागू हों, सख़्त जवाबदेही हो जहाँ अधिकारियों के प्रदर्शन को वायु गुणवत्ता लक्ष्यों से जोड़ा जाए, प्रदूषण नियंत्रण में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए तथा इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ हीटिंग प्रणाली जैसी तकनीकों को तेज़ी से ज़मीन पर उतारा जाए।

UPSC सिविल सेवा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? (2016)

- कार्बन डाइऑक्साइड

- कार्बन मोनोऑक्साइड

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

- सल्फर डाइऑक्साइड

- मीथेन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर के सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 4 और 5

(d) 1,2,3,4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किसका प्रयोग होता है

A. सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम आयोडाइड

B. सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम आयोडाइड

C. सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम नाइट्रेट

D. सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम क्लोराइड

उत्तर: A

मेन्स:

प्रश्न. मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बड़े शहर हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दो शहरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? (2015)

प्रश्न. .विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें। ये वर्ष 2005 में इसके पिछले अद्यतन से किस प्रकार भिन्न हैं? संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक हैं? (2021)