शासन व्यवस्था

भारत में प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान

प्रिलिम्स के लिये: जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान, 2025 का नोबेल पुरस्कार, स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल

मेन्स के लिये: जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और रोग निवारण में प्रतिरक्षा विज्ञान की भूमिका, चिकित्सा में वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार का महत्त्व, प्रतिरक्षा चिकित्सा के अनुप्रयोग, भारत का प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और नीतिगत पहल

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 का फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार "पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस" (परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता) से संबंधित खोजों के लिये प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार एक बार फिर प्रतिरक्षा विज्ञान (प्रतिरक्षा-विज्ञान) को आधुनिक जैव-चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के केंद्र में स्थापित करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत की स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान परिदृश्य के लिये दिन-ब-दिन अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है।

प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है?

- परिचय:

- प्रतिरक्षा विज्ञान (प्रतिरक्षा-विज्ञान) जैव-चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली — उसके अंगों, कोशिकाओं और अणुओं का अध्ययन करती है, जो संक्रमण, बीमारियों और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करते हैं।

- यह यह भी समझने का प्रयास करती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों जैसे रोगजनकों की पहचान करके उन्हें निष्क्रिय करती है।

- साथ ही यह उस स्थिति का भी अध्ययन करती है जब यह प्रणाली असंतुलित हो जाती है, जिससे स्व-प्रतिरक्षी रोग, एलर्जी, कैंसर या अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान (प्रतिरक्षाविज्ञान) वैक्सीन विकास, इम्यूनोथेरेपी और महामारी की तैयारी की आधारशिला है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वैश्विक रोग नियंत्रण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है।

- प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान की आवश्यकता:

- Healthcare burden: स्वास्थ्य का बोझ: भारत संक्रामक (संचारी) और बढ़ते असंक्रामक रोगों (NCD) दोनों के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है।

- प्रतिरक्षा विज्ञान दोनों क्षेत्रों को जोड़ती है: जैसे, संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके और कैंसर तथा ऑटोइम्यून विकारों के लिये इम्यून-आधारित उपचार।

- टीका और अनुसंधान क्षमता: महामारी ने यह स्पष्ट किया कि प्रतिरक्षा विज्ञान ही तीव्र वैक्सीन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और परिणामस्वरूप आर्थिक व सामाजिक लचीलापन की मूलभूत आधारशिला है।

- नवाचार का अवसर: भारत की विशाल जनसंख्या, आनुवंशिक विविधता और विशिष्ट रोग पैटर्न के कारण, यदि उपयुक्त अवसंरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध हों तो देश वैश्विक प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है जैसे जनसंख्या-विशिष्ट वैक्सीन या कम लागत वाली इम्यूनोथेरेपी विकसित करना।

- वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व: जैसे-जैसे वैश्विक स्वास्थ्य का महत्त्व बढ़ रहा है, प्रतिरक्षा विज्ञान में अग्रणी देश भविष्य की चिकित्सा पद्धति, आपूर्ति शृंखलाओं, जैव-प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को दिशा देंगे। भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक का उत्पादक बनना चाहिये।

- Healthcare burden: स्वास्थ्य का बोझ: भारत संक्रामक (संचारी) और बढ़ते असंक्रामक रोगों (NCD) दोनों के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है।

प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान को सशक्त करने हेतु सरकारी पहलें:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT): प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं और वैक्सीन विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करता है।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR): संक्रामक और गैर-संक्रामक प्रतिरक्षा-संबंधी विकारों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को समर्थन देता है।

- राष्ट्रीय टीका नीति (2011) और मिशन कोविड सुरक्षा (2020): स्वदेशी वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं।

- BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद): जैव-प्रौद्योगिकी और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में शिक्षाविदों तथा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

- राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII): एक प्रमुख संस्थान जो प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणालियों, रोगों और टीकों पर अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है।

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: इसका उद्देश्य किफायती जैविक दवाओं और अगली पीढ़ी की चिकित्सा पद्धतियों के विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी शामिल है।

भारत में प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- सीमित प्रतिरक्षा विज्ञान शिक्षा: चिकित्सा और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रतिरक्षा विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान पर सीमित ज़ोर दिया जाता है। केवल AIIMS, IISc और NIBMG जैसे चुनिंदा संस्थान ही गहन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे प्रशिक्षित प्रतिरक्षा विज्ञानियों की कमी हो जाती है।

- वित्तपोषण की कमी: अनुसंधान अनुदान आमतौर पर अल्पकालिक (3-5 वर्ष) होने के कारण वित्तपोषण की कमी बनी रहती है, जिससे दीर्घकालिक, उच्च-जोखिम वाली प्रतिरक्षा विज्ञान परियोजनाएँ सीमित हो जाती हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र गहन वैज्ञानिक अन्वेषण की तुलना में त्वरित परिणामों को प्राथमिकता देता है।

- खंडित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र: बुनियादी वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और उद्योग के बीच सहयोग कमज़ोर बना हुआ है। IIT या IISER जैसे संस्थानों में की गई खोजें अक्सर संरचित अनुवादात्मक ढाँचों के अभाव के कारण नैदानिक सत्यापन तक नहीं पहुँच पाती हैं।

- उच्च उपचार लागत: CAR-T कोशिका चिकित्सा सहित उन्नत प्रतिरक्षा चिकित्साएँ अधिकांश भारतीयों के लिये किफायती नहीं हैं (प्रति खुराक ₹30-40 लाख)।

- प्रतिभा पलायन और अवसंरचनात्मक बाधाएँ: अपर्याप्त उच्च-स्तरीय प्रयोगशालाएँ, सीमित BSL-3 सुविधाएँ और कुछ स्थिर शैक्षणिक पद कुशल शोधकर्त्ताओं को विदेश जाने के लिये प्रेरित करते हैं।

- नियामक बाधाएँ: ICMR, DBT और CDSCO से जुड़ी लंबी और परस्पर विरोधी अनुमोदन प्रक्रियाएँ प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों में देरी करती हैं। एक एकीकृत जैव-चिकित्सा नियामक प्राधिकरण का अभाव अनुपालन बोझ बढ़ाता है और नवाचार को रोकता है।

- कमज़ोर सार्वजनिक स्वास्थ्य एकीकरण: हालाँकि आयुष्मान भारत और NTEP के तहत टीकाकरण व्यापक है, लेकिन रोग के प्रकोप की भविष्यवाणी करने या टीकों को तैयार करने के लिये प्रतिरक्षा निगरानी और क्षेत्रीय इम्यूनोजेनोमिक डेटा का कम उपयोग किया जाता है।

आगे की राह

- पाठ्यक्रम और मानव पूंजी विकास: संशोधित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) दिशा-निर्देशों के माध्यम से चिकित्सा और जीवन विज्ञान शिक्षा में प्रतिरक्षा विज्ञान को दृढ़ किया जाना चाहिये।

- व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिये फ्लो साइटोमेट्री और एलिसा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला-आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिये।

- भारत भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान शिक्षण प्रयोगशालाएँ एक सशक्त वैज्ञानिक कार्यबल विकसित करने के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर सकती हैं।

- अनुसंधान और अवसंरचना निवेश: DBT, ICMR और DST जैसी एजेंसियों से जीवन विज्ञान अनुसंधान निधि का 15-20% विशेष रूप से प्रतिरक्षा विज्ञान के लिये आवंटित किया जाना चाहिये, जिसमें तपेदिक प्रतिरक्षा, डेंगू, स्वप्रतिरक्षा विकार और कैंसर प्रतिरोध तंत्र जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- क्षेत्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान केंद्रों और बायोबैंकों की स्थापना से बड़े पैमाने पर प्रतिरक्षाजनन संबंधी अध्ययन में सुविधा होगी, जिससे इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

- ट्रांसलेशनल साइंस और इनोवेशन: कम लागत वाले टीके और बायोसिमिलर बनाने के लिये BIRAC के ट्रांसलेशनल प्रतिरक्षा विज्ञान ग्रांट जैसी पहलों के ज़रिये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- नीति और वैश्विक एकीकरण: प्रतिरक्षा संबंधी रणनीतियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और महामारी तैयारी योजना में शामिल किया जाना चाहिये। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैश्विक संस्थाओं के साथ बेहतर सहयोग से प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान और अनुप्रयोग में भारत का नेतृत्व सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उन्नत प्रतिरक्षा विज्ञान अपनी अनूठी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और वैश्विक चिकित्सा प्रगति में योगदान दे सकता है। अपने अनुसंधान बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने तथा अंतर-विषयी सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत में प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी नवाचार में अग्रणी बनने की क्षमता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इन सफलताओं का लाभ घरेलू एवं विश्व स्तर पर महसूस किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. आधुनिक चिकित्सा में प्रतिरक्षा विज्ञान के बढ़ते महत्त्व पर चर्चा कीजिये और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जैव चिकित्सा नवाचार के लिये अपनी क्षमता का उपयोग करने हेतु भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: इम्यूनोलॉजी क्या है?

इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा प्रणाली की संरचना, कार्यों और विकारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो टीकों, इम्यूनोथेरेपी और रोग निवारण का आधार बनता है।

प्रश्न: परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता क्या है?

यह वह तंत्र है जिसके द्वारा नियामक टी कोशिकाएँ प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर के अपने ऊतकों पर आक्रमण करने से रोकती हैं, जिससे प्रतिरक्षा संतुलन और आत्म-सहनशीलता बनी रहती है।

प्रश्न: 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया?

मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को नियामक टी कोशिकाओं की खोज और परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिये यह पुरस्कार मिला है।

प्रश्न: भारत इम्यूनोलॉजी अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दे रहा है?

DBT, ICMR, NII, BIRAC और राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन जैसी पहलों के माध्यम से, टीका अनुसंधान एवं विकास, इम्यूनोथेरेपी और जैव प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक-निजी सहयोग को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा

भारत ने 500 किमी. क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क का प्रदर्शन किया

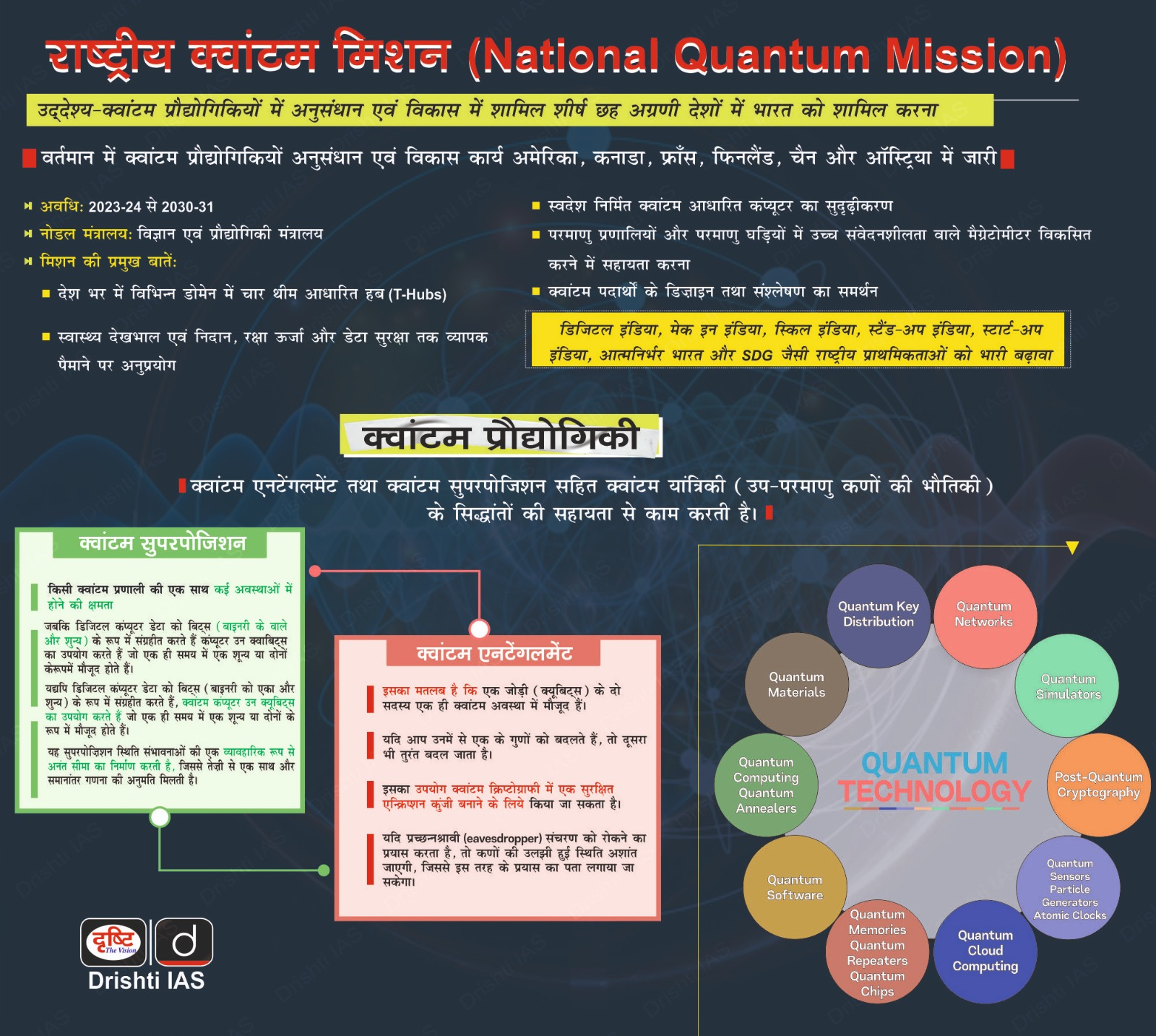

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, QNu Labs ने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का पहला 500 किलोमीटर का क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।

- इससे भारत की क्वांटम क्षमताएँ मज़बूत होंगी तथा क्वांटम-सुरक्षित संचार और साइबर रक्षा में प्रगति होगी।

क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) नेटवर्क क्या है?

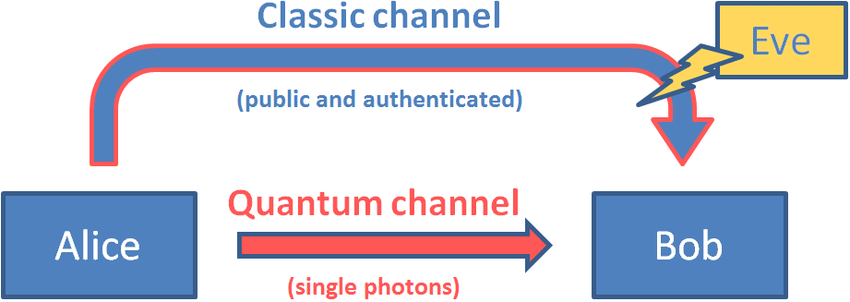

- परिचय: QKD एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है, जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके दो पक्षों के बीच एन्क्रिप्शन कुंजियों का निर्माण और साझा करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आदान-प्रदान किये गए डेटा को क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा भी इंटरसेप्ट या हैक नहीं किया जा सकता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति का पता लगाना है, जो कुंजी विनिमय पर जासूसी करने का प्रयास कर रहा हो।

- मूल सिद्धांत: QKD की मज़बूत सुरक्षा दो प्रमुख क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित है —

- नो-क्लोनिंग प्रमेय (No-Cloning Theorem): एक अज्ञात क्वांटम अवस्था (quantum state) की प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती, इसलिये कोई गुप्तचर/जासूस फोटॉनों को बदले बिना उनकी प्रतिलिपि नहीं बना सकता।

- प्रेक्षक प्रभाव: क्वांटम कणों को मापने पर वे बाधित हो जाते हैं, अर्थात् कुंजी पर जासूसी करने का कोई भी प्रयास ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करता है जिन्हें पहचाना जा सकता है।

- कार्यप्रणाली: QKD में क्यूबिट का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यह कुंजी को दो उपयोगकर्त्ताओं के बीच सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है।

- परंपरागत बिट्स के विपरीत क्यूबिट को फोटॉनों पर एन्कोड किया जाता है और वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं — किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से उनका स्वरूप बदल सकता है।

- QKD उन दो दूरस्थ उपयोगकर्त्ताओं को एक साझा, यादृच्छिक गुप्त कुंजी उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जो प्रारंभ में कोई गुप्त कुंजी साझा नहीं करते।

- महत्त्व:

- भविष्य-अनुकूल सुरक्षा: QKD स्वभावतः क्वांटम कंप्यूटरों के विरुद्ध सुरक्षित है, क्योंकि यह पारंपरिक एन्क्रिप्शन की तरह गणनात्मक कठिनाई पर नहीं, बल्कि क्वांटम नियमों पर आधारित होती है।

- जासूसी का पता लगाने की क्षमता: यह प्रमाणित, सूचना-सैद्धांतिक सुरक्षा प्रदान करता है, किसी भी अनधिकृत प्रवेश का पता लगाता है और समझौता की गई कुंजियों को त्यागने की अनुमति देता है।

- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा: QKD सरकार, सैन्य, वित्तीय और राष्ट्रीय संपत्तियों की को सुरक्षित रखता है, और “हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर” वाले खतरे को रोकता है।

- डिजिटल संप्रभुता और नवाचार: स्वदेशी QKD विकास डिजिटल संप्रभुता को मज़बूत करता है, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाता है, और तकनीकी प्रगति तथा आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) क्या है?

QKD एक क्वांटम-सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है जो क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके एन्क्रिप्शन कुंजी उत्पन्न करती है, जिससे छेड़छाड़-रहित और हैक न किए जा सकने वाले डेटा का आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है।

2. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) क्या है?

NQM क्वांटम अनुसंधान, संचार, कंप्यूटिंग और सेंसिंग को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनाना है।

3. QKD भारत के लिये साइबर सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाता है?

भविष्य-सुरक्षित और छेड़छाड़ का पता लगाने योग्य एन्क्रिप्शन प्रदान करके, QKD सरकार, सैन्य, और वित्तीय नेटवर्क को क्वांटम तथा पारंपरिक साइबर खतरों से सुरक्षित करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. “क्यूबिट (Qubit)” शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन-से एक प्रसंग में होता है? (2022)

(a) क्लाउड सेवाएँ

(b) क्वांटम संगणन

(c) दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ

(d) बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

कज़ाखस्तान अब्राहम समझौते में शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि कज़ाखस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा, जिससे इज़राइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाले ढाँचे का विस्तार होगा।

- अब्राहम समझौते: अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते (2020) हैं, जिन्होंने इज़राइल और कई अरब/मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया।

- इस समझौते का नाम बाइबिल के पात्र अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहूदियों और अरबों का साझा पूर्वज माना जाता है, जो भाईचारे का प्रतीक है।

- प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ता: अब्राहम समझौते के प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ताओं में इज़राइल, UAE, बहरीन और मोरक्को (सभी 2020 में) और सूडान (2021) शामिल हैं।

- संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे पहले पूर्ण सामान्यीकरण की घोषणा की, उसके बाद बहरीन ने। सूडान भी अमेरिकी आतंकवादी सूची से हटाये जाने के बाद इसमें शामिल हो गया, जबकि मोरक्को ने पश्चिमी सहारा पर अपने दावे को अमेरिकी मान्यता के बदले में संबंधों को सामान्य कर लिया।

- महत्त्व: यह समझौता दर्शाता है कि कैसे अरब देश धीरे-धीरे फिलिस्तीन मुद्दे से खुद को अलग कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय कूटनीति, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को बढ़ावा देता है।

- भारत का हित: भारत ने अब्राहम समझौते का लाभ उठाकर इज़रायल और अरब देशों के साथ अपने संबंधों को एक साथ मज़बूत किया है।

- इसी परिवेश में एक नया रणनीतिक मंच I2U2 (भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका) के रूप में उभरा, जिसने ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएँ खोलीं।

|

और पढ़ें: अब्राहम एकॉर्ड के तीन वर्ष |

रैपिड फायर

बायोइंडिकेटर के रूप में मुसेल्स

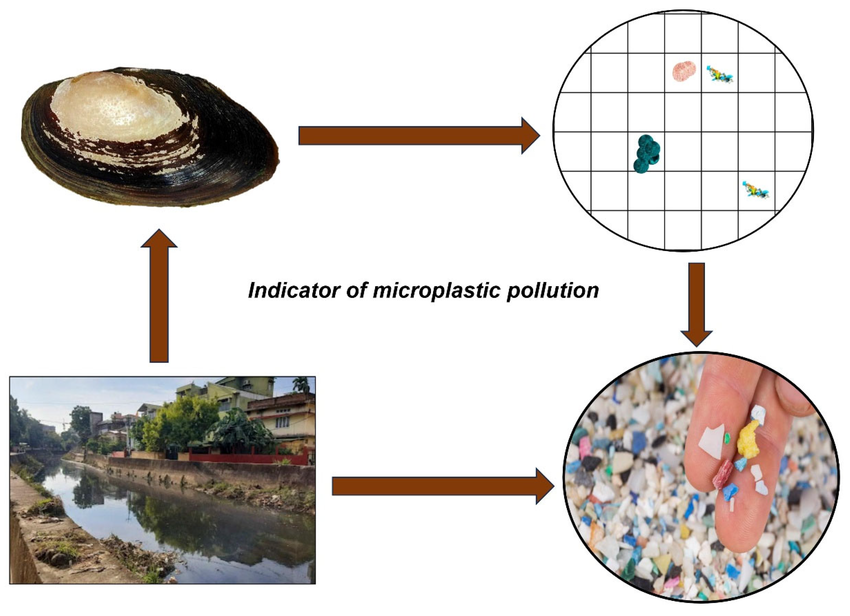

ग्रीस की सारोनिक खाड़ी में माइक्रोप्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण की निगरानी के लिये मुसेल्स (शंख) को बायोइंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

- परिचय: मुसेल्स द्विपटली (Two Hinged) मोलस्क (दो जुड़ी हुई खोलों वाले अकशेरुकी जीव) होते हैं। ये समुद्री (माइटिलिडे वंश) और स्वच्छ जल (यूनियोनिडे वंश) दोनों प्रकार के पर्यावरणों में पाए जाते हैं।

- ये विश्वभर में, विशेष रूप से शीत समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं और तटीय जैवविविधता का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- बायोइंडिकेटर के रूप में भूमिका: मुसेल्स को बायोइंडिकेटर के रूप में इसलिये उपयोग किया जाता है क्योंकि वे अवृंत (sessile) और छानकर खाने वाले जीव हैं, जो भारी धातुओं, माइक्रोप्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों को अपने ऊतकों में एकत्र करते हैं, जिससे समय के साथ जल की गुणवत्ता का रिकॉर्ड प्राप्त होता है।

- उनका व्यापक वितरण और प्रदूषकों की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने की क्षमता उन्हें रासायनिक और जैविक खतरों सहित प्रदूषण के लिये स्वच्छ जल और समुद्री वातावरण दोनों की निगरानी के लिये मूल्यवान बनाती है।

|

और पढ़ें: केरल में चारु मुसेल का प्रसार |