प्रारंभिक परीक्षा

भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर, 2025 को वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था, ऐसा माना जाता है कि यह 7 नवंबर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था।

वंदे मातरम् से जुड़े प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- वंदे मातरम्: इसे ‘बंदे मातरम्’ भी उच्चारित किया जाता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वंदे मातरम् पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था और बाद में उनकी अमर कृति आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया।

- रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया, जिसके बाद यह भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो एकता, त्याग एवं भक्ति की भावना को अभिव्यक्त करता है।

- राष्ट्रीय गीत का दर्जा: वंदे मातरम् के पहले दो पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

- 24 जनवरी, 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में समान सम्मान दिया जाएगा।

- भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हालाँकि, अनुच्छेद 51A(a) के तहत नागरिकों से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का कर्त्तव्य अपेक्षित है।

वंदे मातरम् – प्रतिरोध और सामूहिक चेतना का गीत

- वंदे मातरम् पुनर्जाग्रत् राष्ट्रवाद का प्रबल उद्घोष बनकर उभरा, जो मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गया।

- अंग्रेज़ों ने लोगों को एकजुट करने की इसकी क्षमता को पहचाना और कई स्थानों पर इसके सार्वजनिक गायन या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया।

- कांग्रेस द्वारा स्वीकृति: वर्ष 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया। जल्द ही, इसके पहले दो पद कांग्रेस की सभाओं का एक नियमित हिस्सा बन गए।

- यह आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की उद्घोषणा के समय भी गाया गया था।

- वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में ‘वंदे मातरम्’ को सर्व-भारतीय आयोजनों के लिये अपनाया गया।

- बंदे मातरम् संप्रदाय: मातृभूमि के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिये अक्तूबर, 1905 में उत्तरी कलकत्ता में स्थापित।

- सदस्य हर रविवार को प्रभात फेरी लगाते थे, वंदे मातरम् गाते थे और स्वैच्छिक दान एकत्र करते थे।

- बंदे मातरम्-अ इंग्लिश डेली: अगस्त 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में इंग्लिश डेली बंदे मातरम् की शुरुआत हुई, जिसमें बाद में श्री अरविंद संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए। यह एक प्रमुख राष्ट्रवादी आवाज़ बन गया, जिसने आत्मनिर्भरता, एकता और औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध के विचारों का प्रसार किया।

- श्री अरबिंदो जैसे विचारकों का मानना था कि वंदे मातरम् में आध्यात्मिक शक्ति होती है और यह सामूहिक चेतना को जाग्रत् करता है, जिससे इसका पाठ एक राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य बन गया।

- बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम्: 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विद्यार्थियों के जुलूसों के दौरान पहली बार वंदे मातरम् का प्रयोग राजनीतिक नारे के रूप में किया गया। यही घटना बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और विभाजन-विरोधी आंदोलन की प्रेरणा बनी।

- वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन-विरोधी आंदोलनों के दौरान लगभग 40,000 लोग कोलकाता टाउन हॉल में एकत्र हुए और विरोधस्वरूप वंदे मातरम् गाया।

- इसके प्रभाव की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लॉर्ड कर्ज़न ने इसे गाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जो इसके राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है।

- गुलबर्गा का वंदे मातरम् आंदोलन: यह हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में विद्यार्थियों के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख विरोध आंदोलन था।

- नवंबर 1938 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वंदे मातरम् पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय और गुलबर्गा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के छात्रों ने इसे खुलकर गाकर विरोध दर्ज कराया। परिणामस्वरूप, कई छात्रों को गृह नज़रबंदी और निष्कासन का सामना करना पड़ा।

- आंदोलन को रोकने के लिये अंग्रेज़ों ने परिसरों में पुलिस तैनात कर दी।

- विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों पर प्रभाव: वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम् लिखा था।

- अगस्त 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फाँसी दी गई, तो फाँसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे "बंदे मातरम्।"

- वर्ष 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से 'बंदे मातरम्' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।

- अक्तूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में “वंदे मातरम्” के नारे के साथ एक भव्य जुलूस के साथ स्वागत किया गया।

बंकिम चंद्र चटर्जी (1838-94)

- वह 19वीं सदी के एक अग्रणी बंगाली लेखक थे जिनके उपन्यासों, कविताओं और निबंधों ने आधुनिक बंगाली गद्य और प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद को आकार दिया।

- उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आनंदमठ, दुर्गेशनंदिनी, कपालकुंडला और देवी चौधुरानी, जिनमें उपनिवेशित समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्षों को दर्शाया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. वंदे मातरम् की रचना किसने की?

वंदे मातरम्: इसे “बंदे मातरम्” भी कहा जाता है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में संस्कृत में की थी और बाद में इसे उनके बंगाली उपन्यास ‘आनंदमठ’में शामिल किया गया था।

2. क्या संविधान में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख है?

कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51A(a) संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित करता है।

3. वे दो ऐतिहासिक आंदोलन कौन से हैं जिनमें वंदे मातरम् केंद्र में था?

बंगाल विभाजन (1905) के दौरान कलकत्ता टाउन हॉल में जनसमूह द्वारा विरोधस्वरूप वंदे मातरम् गाया गया। गुलबर्गा (1938) में छात्रों ने इस गीत पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और निष्कासित कर दिया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. इनमें से कौन अंग्रेज़ी में अनूदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य–'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज़न' से संबद्ध हैं? (2021)

(a) बाल गंगाधर तिलक

(b) जवाहरलाल नेहरू

(c) मोहनदास करमचंद गांधी

(d) सरोजिनी नायडू

प्रश्न. भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र (अशोक चक्र) में कितनी तीलियाँ होती हैं? (2008)

(a) 16

(b) 18

(c) 22

(d) 24

उत्तर: (d)

प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह

चर्चा में क्यों?

हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर को पूरे देश में आयोजित कार्यक्रमों के साथ भारतीय हॉकी के 100 वर्ष (1925–2025) पूरे होने का उत्सव मनाया, जिसकी अगुवाई नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह ने की।

विगत 100 वर्षों में भारतीय हॉकी कैसे विकसित हुई है?

- हॉकी की उत्पत्ति: हॉकी का इतिहास लगभग 4,000 वर्ष पुराना है, जिसके प्रारंभिक उल्लेख ईरान, मिस्र और यूनान में मिलते हैं। आधुनिक हॉकी का रूप ब्रिटेन में विकसित हुआ, जहाँ वर्ष 1876 में औपचारिक नियम बनाए गए।

- हॉकी के दो प्रमुख प्रकार हैं- फील्ड हॉकी और आइस हॉकी। फील्ड हॉकी कृत्रिम घास वाले मैदान (Artificial Pitch) पर खेली जाती है, जबकि आइस हॉकी बर्फ की सतह (Ice Rink) पर स्केटिंग करने वाली टीमों द्वारा खेली जाती है।

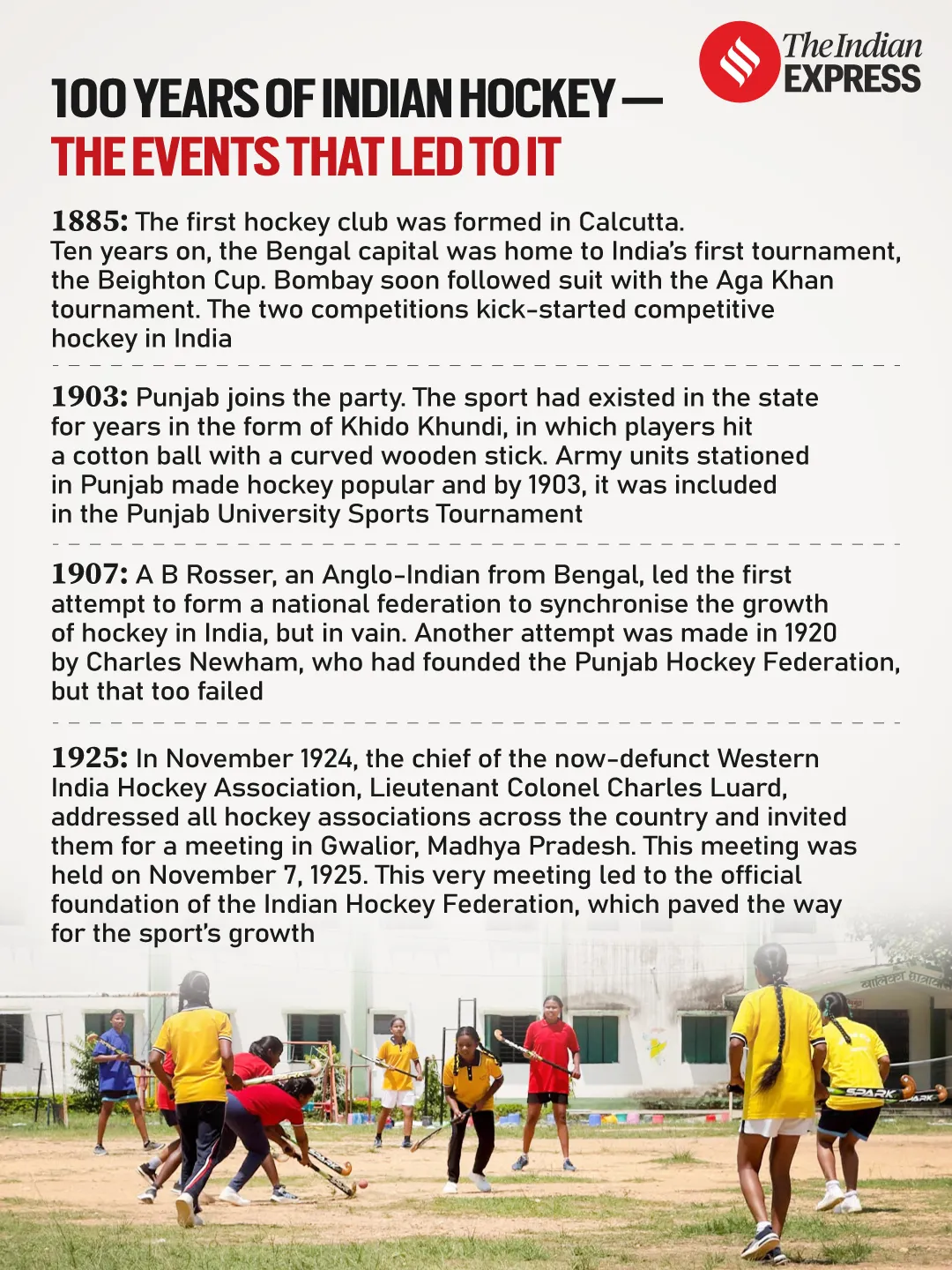

- भारत में आगमन: हॉकी का आगमन भारत में 1850 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पहला हॉकी क्लब 1855 में कोलकाता (कलकत्ता) में स्थापित किया गया।

- घरेलू प्रतियोगिताएँ: बेटन कप (कोलकाता) और आगा खान टूर्नामेंट (बॉम्बे) जैसी घरेलू प्रतियोगिताओं ने इस खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाया।

- भारतीय हॉकी महासंघ (IHF), भारत में हॉकी के लिये पहली शासी संस्था भारतीय हॉकी महासंघ (Indian Hockey Federation- IHF) की स्थापना 7 नवंबर, 1925 को की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) की स्थापना के एक वर्ष बाद बनी।

- शीर्ष शासी निकाय: हॉकी इंडिया (Hockey India- HI) की स्थापना वर्ष 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ (IHF) (पुरुषों) और भारतीय महिला हॉकी महासंघ के विलय के बाद की गई। यह भारत में हॉकी के लिये शीर्ष शासी निकाय के रूप में कार्य करती है।

- हॉकी इंडिया (HI) को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल महासंघ (National Sports Federation) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

- यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और एशियाई हॉकी महासंघ (AHF) से संबद्ध है तथा राष्ट्रीय टीमों को सशक्त बनाने के लिये दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम संचालित करती है।

भारत की हॉकी उपलब्धियाँ

- स्वर्ण युग (1928–1956): इस अवधि में भारत विश्व की सबसे सफल हॉकी राष्ट्र बन गया, जब लगातार छह ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते- एम्स्टर्डम (1928), लॉस एंजेलिस (1932), बर्लिन (1936), लंदन (1948), हेलसिंकी (1952) और मेलबर्न (1956)।

- वर्ष 2025 तक, भारत 13 ओलंपिक पदकों (8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य) के शानदार प्रदर्शन के साथ विश्व की सबसे सफल हॉकी राष्ट्र बन चुका है।

- वर्ल्ड कप गौरव (1975): भारत ने 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हॉकी विश्व कप में खिताब जीतकर अपना एकमात्र विश्व कप गौरव प्राप्त किया।

- क्षेत्रीय वर्चस्व (1980 से वर्तमान तक): भारत ने अब तक चार पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब जीते हैं, जिससे वह दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। इन विजयों में सबसे हालिया सफलता भारत के बिहार में आयोजित 2025 के संस्करण में प्राप्त हुई।

- भारत ने तीनों महाद्वीपीय खिताब (एशियाई खेल, एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी (ACT) और एशिया कप) अपने नाम कर लिये हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पुरुष टीम बन गई है।

- ध्यानचंद और विरासत: भारत के 1926 के न्यूज़ीलैंड दौरे ने ध्यानचंद (जिन्हें "हॉकी का जादूगर" और व्यापक रूप से सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी माना जाता है) को उजागर किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अब भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के रूप में उनकी विरासत का सम्मान करता है।

- राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- प्रतीक: भारत की समृद्ध हॉकी विरासत बलबीर सिंह सीनियर, मोहम्मद शाहिद, धनराज पिल्लै, पी.आर. श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया जैसे महान खिलाड़ियों के माध्यम से होती है, जिनके अद्वितीय कौशल और प्रेरक नेतृत्व ने विभिन्न युगों में खेल की दिशा और गौरव को निर्धारित किया।

- समकालीन प्रदर्शन: महिला टीम ने वर्ष 2020 ओलंपिक में उल्लेखनीय चौथा स्थान हासिल किया

- वर्तमान FIH रैंकिंग में, जुलाई 2025 तक भारत की पुरुष टीम 5वें और महिला टीम 9वें स्थान पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (IHF) की स्थापना कब हुई थी?

IHF की स्थापना 7 नवंबर, 1925 को हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (IHF) के निर्माण के एक वर्ष बाद हुई थी।

2. हॉकी इंडिया का गठन कब हुआ और इसकी स्थिति क्या है?

हॉकी इंडिया का गठन वर्ष 2009 में हुआ था और इसे वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता दी गई थी।

3. भारत ने कितने हॉकी विश्व कप खिताब जीते हैं?

भारत ने एक विश्व कप का खिताब जीता है, जो उसने वर्ष 1975 में (कुआलालंपुर, मलेशिया) में जीता था।

4. हॉकी में भारत की वर्तमान FIH विश्व रैंकिंग क्या है?

वर्ष 2025 तक, FIH रैंकिंग में पुरुषों की टीम 5वें स्थान पर है और महिलाओं की टीम 9वें स्थान पर है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य- 'एक नई दुनिया' है।

- इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल खेलों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य: भारत का तीसरा चीता स्थल

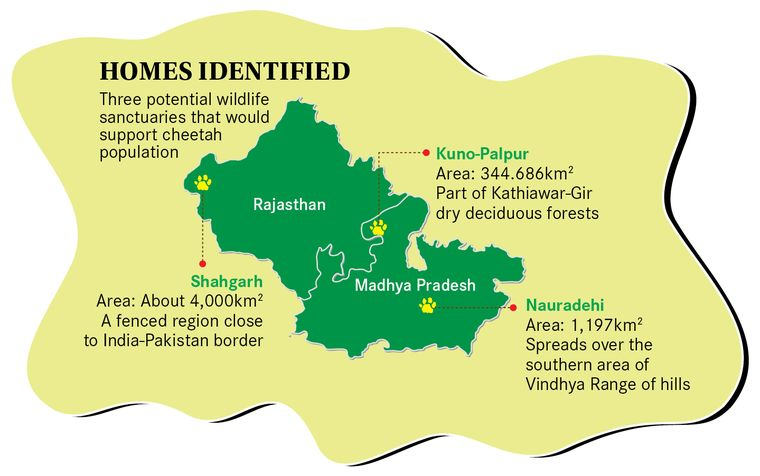

मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य (NWS) को भारत के तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है।

- कुनो और गांधी सागर के विपरीत, जहाँ चीतों को शिकारी-रहित क्षेत्रों में बसाया गया था, नौरादेही में पहले से ही भेड़िये, जंगली कुत्ते, तेंदुए, मगरमच्छ और लगभग 25 बाघ मौजूद हैं। इस प्रकार यह पहला ऐसा स्थल बन गया है जहाँ चीतों को अन्य शीर्ष शिकारी प्रजातियों के साथ अपना आवास साझा करना होगा।

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य

- स्थान: यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे वर्ष 1975 में घोषित किया गया था। यह अभयारण्य दक्कन प्रायद्वीप जैव-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उच्च विंध्य पठार पर स्थित है ।

- कनेक्टिविटी: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पन्ना टाइगर रिज़र्व और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व के लिये एक गलियारे के रूप में कार्य करता है, जबकि रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है।

- आवास एवं वन: इस क्षेत्र में मध्य भारतीय मानसून क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है।

- वनस्पति: साजा, धौरा, भिर्रा, महुआ, तेंदू, बेर, बेल, गुंजा और आंवला के साथ सागौन मुख्य प्रजाति है।

- जीव-जंतु: इसमें बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भालू और भारतीय भेड़िया (कैनिस लूपस पैलिप्स) के साथ-साथ नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण, सांभर और काला हिरण भी पाए जाते हैं।

- भारतीय भेड़िये को अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसकी मज़बूत कैनिड उपस्थिति को दर्शाता है।

- बामनेर नदी में 170 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा मगरमच्छ भी पाए जाते हैं।

- नदियाँ एवं जल निकासी: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य का लगभग तीन-चौथाई क्षेत्र यमुना (गंगा) बेसिन में स्थित है, जबकि शेष एक-चौथाई क्षेत्र नर्मदा बेसिन में आता है।

- कोपरा नदी, बामनेर नदी, बेयरमा नदी, जो केन नदी की सहायक नदियाँ हैं, इस संरक्षित क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

- भूविज्ञान एवं मृदा: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में विंध्य बलुआ पत्थर, लामेटा और डेक्कन ट्रैप जैसी भूगर्भिक संरचनाएँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं।

- यह क्षेत्र लाल और काली मृदा से लेकर जलोढ़ मृदा तक फैला है, जो विविध प्रकार के शुष्क वनों और घास के मैदानों की वनस्पति को आकार देती है।"

|

और पढ़ें...: प्रोजेक्ट चीता और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य |

रैपिड फायर

सूडान गृहयुद्ध

सूडान इस समय भयंकर गृहयुद्ध से जूझ रहा है, जिसने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया है और इसे विश्व के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक बना दिया है।

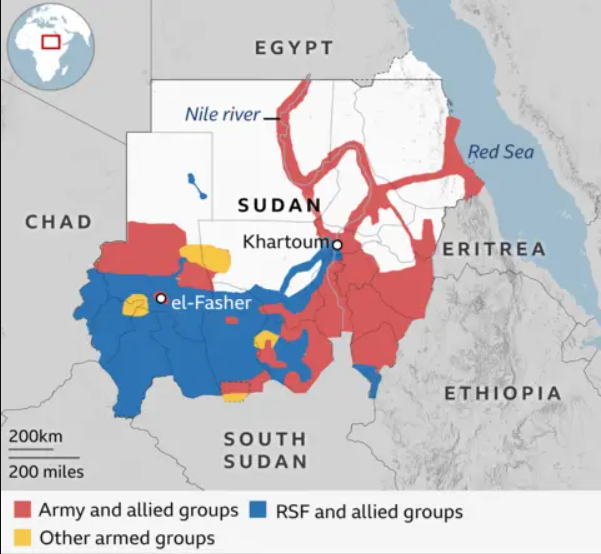

- संघर्ष की जड़ें: यह युद्ध दो प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुटों के बीच सत्ता संघर्ष से उत्पन्न हुआ है — एक तरफ सुडानी सशस्त्र बल (SAF) हैं, जिनके नेता जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुर्हान हैं, और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) हैं, जिनके नेता जनरल मोहम्मद हमदान डगालो (हेमेड्टी) हैं।

- वर्ष 2019 में तानाशाह ओमर अल-बशीर के सत्ता से हटाए जाने से नागरिक शासन की उम्मीदें जगीं, लेकिन वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट ने अंतरिम सरकार को भंग कर दिया और सत्ता फिर से प्रतिद्वंद्वी सुरक्षा गुटों के हाथों में चली गई।

- वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद संघर्ष खार्तूम से दारफुर, कोर्दोफान, अल-फाशर और गज़ीरा तक विस्तृत हो गया। वर्ष 2023 में सुडानी सशस्त्र बल (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के बीच हिंसक झड़प के कारण यह सूडान का दशकों का सबसे बड़ा संकट बन गया।

- संघर्ष के कारण:

- जातीय प्रतिद्वंद्विता: रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) की उत्पत्ति 2000 के दशक के दारफुर संघर्ष के दौरान सक्रिय जंजावीद मिलिशिया से हुई थी, जिन्होंने मसालित, फ़ुर और जाघावा जैसे गैर-अरब समुदायों को निशाना बनाया। इससे जातीय अविश्वास और बड़े पैमाने पर विस्थापन को बढ़ावा मिला।

- संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा: सूडान के विशाल भूगोल (साहेल से लाल सागर तक) और भूमि, जल, सोना तथा लाल सागर व्यापार मार्गों हेतु प्रतिस्पर्द्धा ने संघर्ष को एवं तीव्र कर दिया है।

- विनाशकारी मानवीय प्रभाव: इस संघर्ष के कारण 1,50,000 से अधिक लोग मारे गए, 13 मिलियन लोग विस्थापित हुए तथा दारफुर के ज़मज़म IDP शिविर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में कुपोषण और बीमारी की स्थिति और बिगड़ गई।

सूडान

- परिचय: सूडान, 1956 में मिस्र और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी देशों में से एक था, जिसने 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था और वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बना रहा।

- भूगोल: इसकी सीमा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, मिस्र, इरीट्रिया, इथियोपिया, लीबिया और दक्षिण सूडान से लगती है तथा इसकी तटरेखा लाल सागर के किनारे स्थित है।

- सूडान की नदियों में नील नदी (जो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से मिलकर बनती है और खारतूम में मिलती है), बरका नदी और बहर अल-अरब शामिल हैं।

- सूडान गृहयुद्ध और भारत: वर्ष 2023 में भारत ने SAF और RSF के बीच झड़पों के बीच सूडान में फँसे अपने नागरिकों को निकालने के लिये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया।

|

और पढ़ें: सूडान में गृह युद्ध |

रैपिड फायर

विशेष उर्वरक

भारत महत्त्वपूर्ण रबी फसल सीजन से पहले उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के लिये तैयार हो रहा है, जो चीन द्वारा यूरिया और विशेष उर्वरक के निर्यात पर रोक लगाने के कारण है।

विशेष उर्वरक (Speciality Fertilisers)

- परिचय: विशेष उर्वरक मूलभूत NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम और सल्फर) से आगे की उन्नत संरचनाएँ होती हैं। इनमें जल में घुलनशील उर्वरक, धीमी या नियंत्रित-रिलीज़ वाले उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्त्व-आधारित उत्पाद शामिल हैं, जो पोषकतत्त्वों की दक्षता तथा फसल-विशिष्ट उत्पादकता को बढ़ाते हैं।

- उदाहरण: चेलेटेड सूक्ष्म पोषकतत्त्व (Fe-EDTA, Zn-EDTA, Fe-EDDHA), जल में घुलनशील उर्वरक (WSF) जैसे मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) और पोटेशियम नाइट्रेट (KNO₃) तथा यूरेज़ इनहिबिटर(NBPT) के साथ स्थिर नाइट्रोजन उर्वरक।

- उपयोग:

- उच्च मूल्य वाली फसलों (फल, सब्ज़ियाँ, फूल) और बागवानी के लिये।

- विशेष पोषक तत्त्वों की कमी वाली मृदा या सूक्ष्म पोषक तत्त्व (जैसे जिंक, बोरॉन आदि) की कमी वाले क्षेत्रों में।

- परिशुद्ध कृषि और पोषक तत्त्वों के कुशल उपयोग में सुधार के लिये।

- भारत और विशेष उर्वरक:

- भारत वर्तमान में अपने लगभग 95% विशेष उर्वरक मुख्यतः जल में घुलनशील एवं उन्नत संरचनाएँ आयात करता है, क्योंकि देश में सीमित अनुसंधान एवं विकास (R&D), कच्चे माल की कमी और चीन का बाज़ार पर वर्चस्व है।

- हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी जल में घुलनशील उर्वरक उत्पादन शुरू किया है और रूस, जॉर्डन, इज़राइल तथा मोरक्को के साथ आपूर्ति अनुबंध किये हैं ताकि चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके।

- बाज़ार का आकार: वैश्विक विशेष उर्वरक बाज़ार का अनुमान है कि यह वर्ष 2035 तक 63 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जबकि भारत का बाज़ार वर्ष 2030 तक 5-6 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जो संधारणीय कृषि प्रथाओं द्वारा समर्थित है।

|

और पढ़ें: भारत में उर्वरक क्षेत्र |