प्रारंभिक परीक्षा

विमुद्रीकरण और मुद्रा आपूर्ति

चर्चा में क्यों?

RBI के आँकड़ों के अनुसार, जनता के पास मुद्रा {कुल प्रचलन में मुद्रा (CIC) में से बैंकों के पास मौजूद नकदी को घटाकर} वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है, जो ₹ 17.97 लाख करोड़ (नवंबर 2016) से बढ़कर ₹ 37.29 लाख करोड़ (अक्तूबर 2025) हो गई है।

- हालाँकि, कुल राशि में वृद्धि के बावजूद, मुद्रा-से-GDP अनुपात विमुद्रीकरण से पहले के स्तर से नीचे आ गया है, जो मज़बूत आर्थिक वृद्धि और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

वर्ष 2016 का विमुद्रीकरण क्या था?

- परिचय: 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ₹500 और ₹1,000 के नोट, जो कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% थे, मध्यरात्रि से वैध मुद्रा (Legal Tender) नहीं रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, नकली मुद्रा को रोकना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना था।

- ₹500 और ₹1,000 के नोटों की वापसी के बाद नवंबर 2016 में ₹2000 का नोट जारी किया गया था। मई 2023 में ₹2000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया गया, लेकिन वे अभी भी वैध मुद्रा (अर्थात् ऐसे पैसे जिन्हें लेन-देन में स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है) बने हुए हैं।

- विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश किसी मुद्रा इकाई की वैध मुद्रा की स्थिति को वापस ले लेता है, जिसका अर्थ है कि बैंक नोट या सिक्के अब लेन-देन के लिये आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

- कानूनी आधार: ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य घोषित करने वाली अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के तहत जारी की गई थी। यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर, किसी भी मूल्य वर्ग की नोट शृंखला को वैध मुद्रा के रूप में अमान्य घोषित किया जा सकता है।

- न्यायिक दृष्टिकोण: विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के विभाजित निर्णय में केंद्र सरकार के वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यह कदम अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप था और इसे उचित तरीके से लागू किया गया था।

- प्रभाव:

- आर्थिक अव्यवस्था: इससे व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हुई जैसे कि माँग में गिरावट आई, व्यवसायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, GDP में 1.5% की कमी दर्ज की गई, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SME) पर गंभीर प्रभाव पड़ा और जनता को अमान्य नोटों के विनिमय के लिये लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा।

- डिजिटल पहुँच का विस्तार: UPI ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप FY25 में 185.9 अरब लेन-देन दर्ज किये गए। FY23 से FY25 के बीच UPI लेन-देन 49% की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेज़ी से हुई स्वीकृति को दर्शाता है।

- GDP के अनुपात में CIC (Currency in Circulation) का निम्न स्तर: CIC-से-GDP अनुपात 2016 के 12.1% से घटकर 2025 में 11.11% हो गया है, जो दर्शाता है कि 6% से अधिक वार्षिक वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था अब नकदी पर अपनी निर्भरता कम कर रही है।

- हालाँकि भारत का मुद्रा-GDP अनुपात (11.11%) अभी भी अमेरिका (7.96%), चीन (9.5%), यूरोज़ोन (8–10%) और जापान (9–11%) की तुलना में काफी अधिक है। इसका प्रमुख कारण देश में व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र और नकद लेन-देन के प्रति सामाजिक-पारंपरिक झुकाव है।

- मुद्रा-GDP अनुपात यह दर्शाता है कि देश की कुल आर्थिक उत्पादन की तुलना में प्रचलन में कितनी भौतिक नकदी मौजूद है।

- हालाँकि भारत का मुद्रा-GDP अनुपात (11.11%) अभी भी अमेरिका (7.96%), चीन (9.5%), यूरोज़ोन (8–10%) और जापान (9–11%) की तुलना में काफी अधिक है। इसका प्रमुख कारण देश में व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र और नकद लेन-देन के प्रति सामाजिक-पारंपरिक झुकाव है।

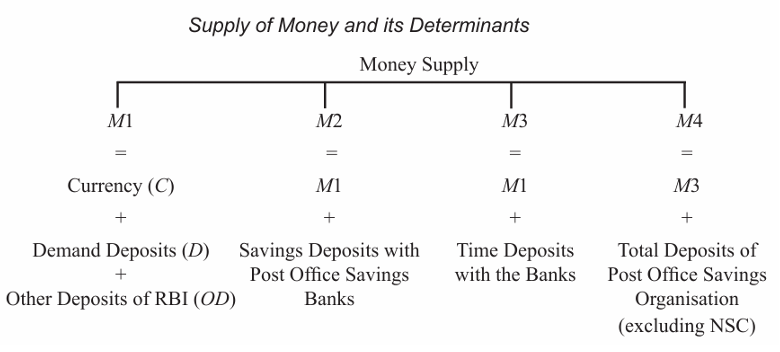

भारत में मुद्रा आपूर्ति के माप

- भारत में, मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 के आधार पर मापा जाता है, जो कि अप्रैल, 1977 में RBI द्वारा शुरू किया गया एक वर्गीकरण है। तब से, RBI नियमित रूप से निम्नलिखित चार मापों पर आँकड़े प्रकाशित करता रहा है:

- M1 (संकीर्ण मुद्रा) में शामिल हैं:

- जनता के पास मुद्रा (नोट और सिक्के, बैंकों की नकदी को छोड़कर)

- बैंकिंग प्रणालियों के पास माँग जमा (अंतर-बैंक जमा को छोड़कर)

- RBI के पास अन्य जमा (विदेशी केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, आदि से)

- M2: मुद्रा आपूर्ति का दूसरा माप M2 है, जिसमें M1 के साथ डाकघर बचत बैंक जमा शामिल हैं।

- M3: मुद्रा आपूर्ति का तीसरा माप M3 (व्यापक मुद्रा) है, जिसमें M1 के साथ वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के पास सावधि जमा शामिल हैं, जिसमें अंतर-बैंक सावधि जमा शामिल नहीं हैं।

- M4: मुद्रा आपूर्ति का चौथा माप M4, M3 के साथ सभी डाकघर जमा (सावधि और माँग जमा दोनों) शामिल हैं तथा यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक माप है।

- M1 (संकीर्ण मुद्रा) में शामिल हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा आपूर्ति के चार मापों में, M3 को विशेष महत्त्व प्राप्त है तथा वार्षिक व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। मौद्रिक प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करने के लिये गठित चक्रवर्ती समिति (1982–85) ने भी मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण के लिये M3 का उपयोग करने की सिफारिश की थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. "जनता के पास मुद्रा" क्या है?

जनता के पास मुद्रा = प्रचलन में मुद्रा (CIC) घटा बैंकों के पास नकदी; यह लेन-देन के लिये भौतिक रूप से उपयोग किये जाने वाले नोटों और सिक्कों का प्रतिनिधित्व करता है।

2. वर्ष 2016 के नोटबंदी को किस कानूनी प्रावधान का समर्थन प्राप्त था?

वर्ष 2016 के नोट अमान्यकरण को RBI अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के तहत अधिसूचित किया गया था, जो केंद्र सरकार को RBI की सिफारिश पर किसी भी शृंखला के बैंक नोटों को गैर-कानूनी निविदा घोषित करने की अनुमति देता है।

3. भारत का मुद्रा-GDP अनुपात अमेरिका और चीन से अधिक क्यों है?

भारत का बढ़ा हुआ अनुपात (11.11%) मुख्य रूप से इसकी बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और भौतिक नकदी रखने की मज़बूत सांस्कृतिक प्राथमिकता के कारण है, जो अमेरिका तथा चीन की अधिक औपचारिक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित उपायों में से किसके/किनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? (2012)

- केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय

- लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंको में जमा की गई करेंसी

- सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण

- केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. द्रव्य की पूर्ति यथावत् रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो (2013)

(a) कीमत-स्तर में गिरावट आ जाएगी

(b) ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी

(c) ब्याज की दर में कमी हो जाएगी

(d) आय और रोज़गार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी

उत्तर: (b)

प्रश्न. सामान्य कीमत-स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस/किन कारण/कारणों से हो सकती है/हैं?(2013)

1. द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि

2. उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट

3. प्रभावी मांग में वृद्धि

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

रैपिड फायर

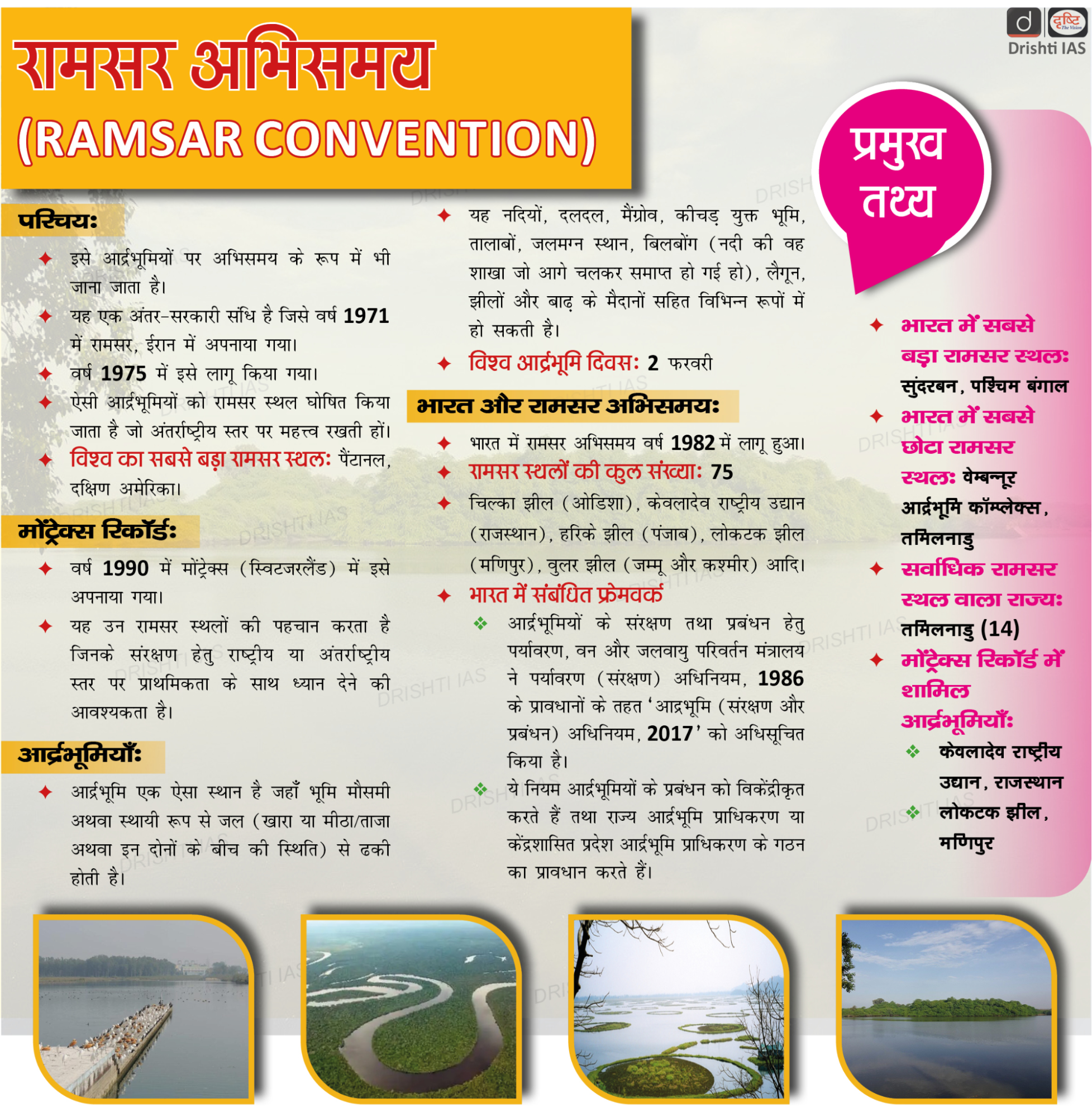

भारत का 94वाँ रामसर स्थल बनी बिहार की गोगाबिल झील

बिहार में अब कुल छह रामसर स्थल हैं, जिससे यह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं और रामसर कन्वेंशन, 1971 के तहत, यह वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम (176) और मेक्सिको (144) के बाद तीसरे स्थान पर है।

- गोगाबिल झील बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य है। यह राज्य का 15वाँ संरक्षित क्षेत्र (PA) है।

- यह सिंचाई हेतु जल निकासी, व्यापक मत्स्य पालन, नौपरिवहन, पशुओं के जल-विहार तथा मनोरंजन के लिये उपयोग में लाई जाती है, जिससे स्थानीय आजीविका को महत्त्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है।

- गोगाबिल झील: गोगाबिल झील बिहार के कटिहार के ट्रांस-गंगा मैदान में स्थित एक ऑक्स-बो (गोमुख) आर्द्रभूमि है। इसके उत्तर-पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती है।

- पारिस्थितिक महत्त्व: गोगाबिल एक स्थायी जलाशय है, जो गर्मियों में सिकुड़ता तो है लेकिन कभी पूरी तरह सूखता नहीं। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण शीतकालीन आवास स्थल है।

- वनस्पतिजात और प्राणिजात: यह झील जलपक्षियों और तटीय पक्षियों के बड़े समूहों का आवास स्थल है। यहाँ लाल कलगीदार पोचार्ड, सामान्य पोचार्ड, बार-हेडेड गूज़, ग्रेलैग गूज़, उत्तरी पिंटेल और रूडी शेल्डक जैसी पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- यहाँ पाई जाने वाली विलुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों में ब्लैक-बेलिड टर्न, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क, रिवर टर्न, पेंटेड स्टॉर्क, फेरुजिनस डक, डार्टर और ब्लैक-हेडेड आइबिस शामिल हैं।

- उच्च पक्षी विविधता और पारिस्थितिक समृद्धि के कारण गोगाबिल को एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- खतरे: प्रमुख खतरों में जलग्रहण क्षेत्र में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से झील में रासायनिक प्रवाह तथा जैविक संसाधनों के अत्यधिक दोहन शामिल हैं।

रैपिड फायर

मालाबार सैन्य अभ्यास 2025

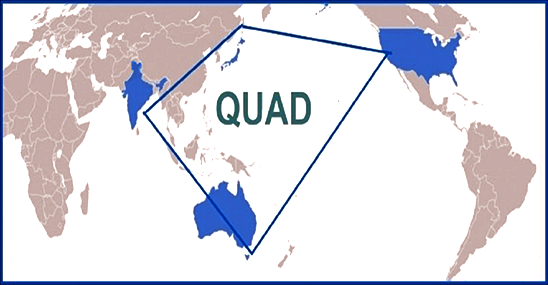

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान (क्वाड देशों) की भागीदारी वाला वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम के पास शुरू हो गया है।

- गुआम, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक अमेरिकी क्षेत्र है, अपनी पूर्वी एशिया और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित जलक्षेत्रों की निकटता के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- इस वर्ष के मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व INS सह्याद्री (INS Sahyadri) कर रहा है, जो एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट है।

मालाबार सैन्य अभ्यास

- परिचय: यह सैन्य अभ्यास वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान ने वर्ष 2015 में इसमें भाग लेना शुरू किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार 2020 में शामिल होकर इसे क्वाड (Quad) ढाँचे के तहत चार-देशीय अभ्यास बना दिया।

- यह अभ्यास सहभागी देशों के बीच समुद्री मुद्दों पर समान दृष्टिकोण और खुले, समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य पारस्परिक संचालन क्षमता, समन्वय और संचार में सुधार करना है। यह विशेष रूप से संयुक्त बेड़ा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, गनरी ड्रिल्स और वायु-आधारित समुद्री अभियानों पर केंद्रित है।

- रणनीतिक महत्त्व: यह सैन्य अभ्यास क्वाड देशों की सैन्य पारस्परिकता, संयुक्त समुद्री अभियानों और नेविगेशन की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाता है।

- क्वाड: यह अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है।

- क्वाड में भारत की भागीदारी उसके रणनीतिक समुद्री दृष्टिकोण ‘महासागर’ (MAHASAGAR – क्षेत्र में सभी के लिये सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु समुद्री नेतृत्व) को सुदृढ़ करती है।

|

और पढ़ें: क्वाड सहयोग के 20 वर्ष पूरे |

प्रारंभिक परीक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संशोधन नियम, 2025

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025 जारी किये हैं, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, विशेष रूप से नियम 3(1)(d) में अद्यतन किया गया है।

- ये वर्ष 2025 के नियम, जो 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे, अवैध ऑनलाइन विषय-वस्तु को हटाने से संबंधित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखते हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) के अनुसार, इंटरनेट मध्यस्थों को सरकार द्वारा आदेश या अधिसूचना प्राप्त होने पर अवैध विषय-वस्तु को हटाना या उसकी पहुँच को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

- यह प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के साथ संचालित होती है, जो “वास्तविक जानकारी” प्राप्त होने के बाद कार्रवाई न करने पर मध्यस्थों से सुरक्षित आश्रय (safe-harbour) संरक्षण को हटा देती है और धारा 69A जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये आवश्यक होने पर ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है।

IT संशोधन नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- संशोधन नियम 2025 की मुख्य विशेषताएँ: यह प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और विषय-वस्तु हटाने हेतु अधिक सटीक, कार्रवाई योग्य नोटिस सुनिश्चित करने के लिये IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) के तहत नए सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करता है।

- वरिष्ठ स्तरीय प्राधिकारिता: केवल वरिष्ठ अधिकारी ही निष्कासन निर्देश जारी कर सकते हैं {कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी (या समकक्ष/निदेशक यदि संयुक्त सचिव नियुक्त नहीं है)} और पुलिस के लिये, केवल विशेष रूप से अधिकृत पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) स्तर का अधिकारी ही निर्देश जारी कर सकता है।

- तर्कसंगत और विशिष्ट सूचना: निष्कासन आदेश में कानूनी आधार, उल्लंघन की प्रकृति और सामग्री के सटीक लिंक/पहचानकर्त्ता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

- यह अस्पष्ट नोटिस को हटाता है और IT अधिनियम की धारा 79(3)(b) के अनुसार है।

- मासिक समीक्षा: सभी निष्कासन निर्देशों की हर महीने सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक, आनुपातिक और वैध बने रहें।

महत्त्व

- यह संशोधन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और राज्य की वैध नियामक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रवर्तन कार्य पारदर्शी हों और मनमाने प्रतिबंध न लगें।

- वे विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेशों के माध्यम से मध्यस्थों को स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें कानून का अनुपालन करने में सहायता प्राप्त होती है।

- ये सुधार आनुपातिक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं और प्राकृतिक न्याय को कायम रखते हैं, साथ ही IT अधिनियम, 2000 के तहत वैध प्रतिबंधों को सुदृढ़ करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

- परिचय: IT नियम, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया था और बाद में वर्ष 2022 तथा 2023 में इसमें संशोधन किये गए।

- ये नियम जनता और विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर संवाद से उत्पन्न हुए हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल शासन को सुदृढ़ बनाना है।

- मध्यस्थों पर दायित्व: इन नियमों के तहत मध्यस्थों पर यह दायित्व है कि वे किसी भी प्रतिबंधित सामग्री की मेज़बानी, साझा, अपलोड या प्रसारण न करें।

- इसमें भ्रामक जानकारी, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी, छद्म पहचान और डीपफेक्स शामिल हैं।

- उपयोगकर्त्ता शिकायत तंत्र: उपयोगकर्त्ता अवैध सामग्री की शिकायत संबंधित मंच के शिकायत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

- शिकायत प्राप्त होने पर, मध्यस्थ को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT Rules, 2021) में निर्धारित समयसीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई करनी होती है।

- GAC उन उपयोगकर्त्ताओं (डिजिटल नागरिकों) की अपीलों की सुनवाई करती है, जो शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं।

- परामर्श: MeitY समय-समय पर IT नियम, 2021 के तहत परामर्श जारी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लेटफॉर्म्स AI मॉडल, LLM, जनरेटिव AI उपकरण या संबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय नियमों का पालन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. IT नियम, 2021 के तहत निष्कासन निर्देश कौन जारी कर सकता है?

ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो (या यदि संयुक्त सचिव नियुक्त न हो तो निदेशक स्तर का अधिकारी), निष्कासन निर्देश जारी कर सकता है। पुलिस विभाग में, यह अधिकार केवल विशेष रूप से अधिकृत पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) स्तर के अधिकारी को होता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) क्या प्रावधान करती है?

यह प्रावधान कहता है कि यदि कोई मध्यस्थ ‘अवैध विषय-वस्तु’ के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के बाद भी कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो उसकी सेफ हार्बर सुरक्षा समाप्त हो जाती है।

3. शिकायत अपीलीय समिति (GAC) की भूमिका क्या है?

GAC उन उपयोगकर्त्ताओं की अपीलों की सुनवाई करती है, जो IT नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्णयों से असंतुष्ट होते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

- सेवा प्रदाता

- डेटा केंद्र

- निगमित निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

रैपिड फायर

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जहाँ विकसित भारत 2047 की दृष्टि को साकार करने हेतु कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई। इस अवसर पर “सतत् शहरी विकास और सुशासन (Sustainable Urban Development and Governance)” विषय पर विचार-विमर्श के लिये विभिन्न प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में शुरू की गई प्रमुख पहलें

- डंपसाइट रिमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम (DRAP): यह एक वर्ष लंबा मिशन है जिसका उद्देश्य डंपसाइट की सफाई में तेज़ी लाना, शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना और सितंबर 2026 तक “लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स” प्राप्त करना है।

- DRAP के तहत उच्च प्रभाव वाले स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन (MT) पुराने अपशिष्ट (Legacy Waste) का निपटान किया जाएगा।

- इस प्रयास को समर्थन देने के लिये केंद्र सरकार प्रति टन ₹550 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि पुराने अपशिष्ट के उपचार (Remediation) को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

- स्वच्छ भारत मिशन- नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (KMU): यह इकाई आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) में स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता से संबंधित ज्ञान, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन एवं प्रसार करना है।

- नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (KMU), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-Urban) को क्षमता निर्माण (Capacity Building), ज्ञान सृजन (Knowledge Creation) तथा संस्थागत शिक्षण (Institutional Learning) के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगी।

- आवास एवं आवास पर सार्वजनिक नीति केंद्र: नीतिगत कार्य, क्षमता निर्माण, डेटा सुदृढ़ीकरण और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से किफायती शहरी आवास का समर्थन करने के लिये NIUA में इसकी स्थापना की जाएगी।

- IIRS संकलन ऐप: यह एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे शहरी सर्वेक्षणों को तीव्र और अधिक कुशल बनाने के लिये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS) द्वारा लॉन्च किया गया है।

- शहरी निवेश विंडो (UiWIN): यह आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO) के नेतृत्व वाला एक मंच है, जो निजी एवं बहुपक्षीय वित्तपोषण (जैसे, विश्व बैंक, ADB) को आकर्षित करता है तथा PPP परियोजनाओं को बढ़ावा देता है तथा सतत् शहरी बुनियादी ढाँचे का समर्थन करता है।

- पहाड़ी और हिमालयी शहरों के लिये निधि: पहाड़ी और हिमालयी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने और इन संवेदनशील परिदृश्यों के सामने आने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 1,000 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा की गई है।

- इसका उद्देश्य स्वच्छ एवं सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देते हुए अपशिष्ट संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान प्रणालियों में सुधार करना है।

|

और पढ़ें: भारत में सतत् शहरीकरण की ओर |