भारतीय समाज

भारत में सतत् शहरीकरण की ओर

- 30 Aug 2025

- 177 min read

“स्मॉल सिटीज़’ आउटसाइज़्ड रोल इन द अर्बन फ्यूचर” शीर्षक वाला संपादकीय 22/08/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ। इसमें भारत के शहरीकरण में छोटे कस्बों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित किया गया है, लेकिन साथ ही खंडित नियोजन, शासन संबंधी खामियों और पर्यावरणीय समस्याओं जैसी मौजूदा चुनौतियों पर भी ज़ोर दिया गया है। विभिन्न पहलों के बावजूद, इन क्षेत्रों में सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये एक सुदृढ़ ढाँचे की आवश्यकता बताई गई है।

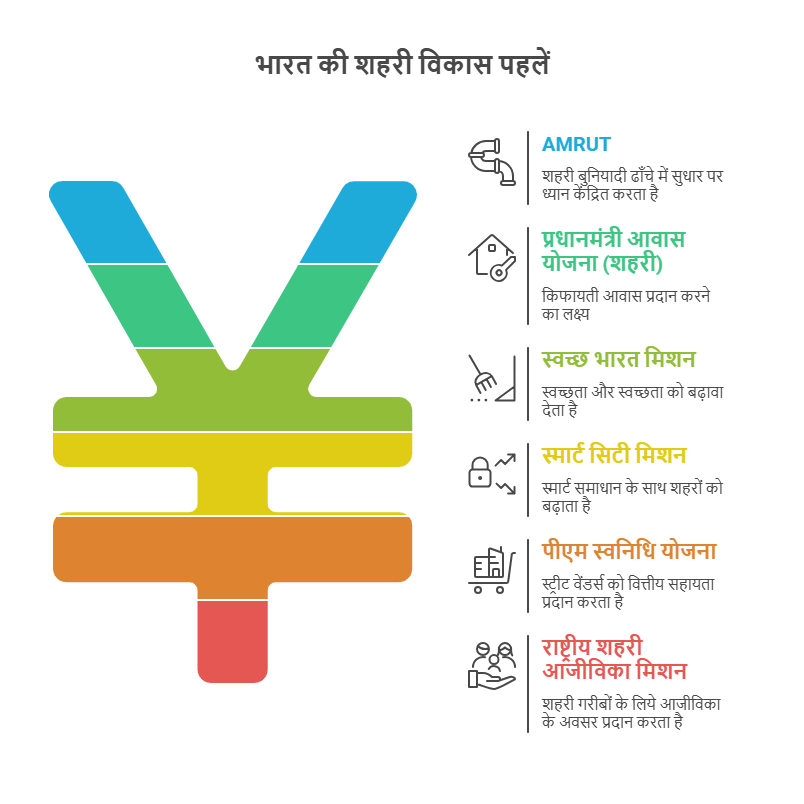

प्रिलिम्स के लिये: 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, शहरी स्थानीय निकाय, स्पंज सिटीज़, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, PMAY-U

मेन्स के लिये: भारत का शहरी परिदृश्य: संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत का शहरी परिदृश्य विकसित हो रहा है, जिसमें छोटे शहर और अर्ध-शहरी क्षेत्र इस परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे-जैसे ये क्षेत्र कृषि से गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें खंडित शहरी नियोजन, अप्रचलित अवसंरचना और कमज़ोर शासन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना मज़बूत नियोजन ढाँचे के, ये क्षेत्र बड़े शहरों की समस्याओं जैसे अनियंत्रित फैलाव और पर्यावरणीय क्षरण को दोहराने के जोखिम में हैं। सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये, भारत को एकीकृत और जन-केंद्रित शहरी योजना अपनाने की आवश्यकता है, जो स्थानिक नियोजन, पारिस्थितिक संरक्षण तथा क्षेत्रीय समन्वय पर केंद्रित हो।

भारत में शहरीकरण की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- जनसांख्यिकीय परिवर्तन और ग्रामीण-शहरी प्रवासन: भारत में तीव्र शहरीकरण का प्रमुख कारण निरंतर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन है, जिसे बेहतर आजीविका के अवसरों और उन्नत शहरी सुविधाओं द्वारा प्रेरित किया जाता है।

- यह बढ़ता हुआ प्रवाह शहरों पर रोज़गार, आवास और अवसंरचना उपलब्ध कराने का भारी दबाव डालता है, जिससे शहरी विकास को गति मिलती है, लेकिन साथ ही शासन व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ता है।

- वर्ष 2020–21 तक, भारत के शहरी निवासियों में लगभग 34.6% प्रवासी थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 26.8% था।

- वर्ष 2036 तक, भारत के शहरों और कस्बों में लगभग 600 मिलियन लोग रहेंगे, जो कुल जनसंख्या का 40% होंगे (वर्ष 2011 में यह आँकड़ा 31% था)। साथ ही, शहरी क्षेत्र भारत के कुल GDP में लगभग 70% का योगदान देंगे। (विश्व बैंक)

- यह बढ़ता हुआ प्रवाह शहरों पर रोज़गार, आवास और अवसंरचना उपलब्ध कराने का भारी दबाव डालता है, जिससे शहरी विकास को गति मिलती है, लेकिन साथ ही शासन व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ता है।

- संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन और क्षेत्रीय बदलाव: कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर हो रहा स्थानांतरण आर्थिक गतिविधियों को शहरी केंद्रों में समेट रहा है, जिससे शहर विकास व नवाचार के प्रमुख प्रेरक बनते जा रहे हैं।

- वर्ष 2022 तक, शहरी क्षेत्रों का भारत के GDP में योगदान लगभग 63% था (नीति आयोग) और अनुमान है कि यह हिस्सा वर्ष 2030 तक 75% से अधिक तथा वर्ष 2050 तक 80% तक पहुँच जाएगा (MoHUA, 2023)।

- यह वृद्धि मुख्य रूप से IT, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तीव्र विस्तार से संचालित हो रही है।

- इसके अतिरिक्त, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहलें एक कुशल कार्यबल तैयार करने में सहायता कर रही हैं, जो शहरी क्षेत्रों में बढ़ती मांग के अनुरूप है।

- इसके माध्यम से, शहरीकरण गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच के मार्ग खोलता है, जिससे आर्थिक विकास को बेहतर मानव विकास परिणामों से जोड़ा जा सकता है।

- वर्ष 2022 तक, शहरी क्षेत्रों का भारत के GDP में योगदान लगभग 63% था (नीति आयोग) और अनुमान है कि यह हिस्सा वर्ष 2030 तक 75% से अधिक तथा वर्ष 2050 तक 80% तक पहुँच जाएगा (MoHUA, 2023)।

- सरकारी शहरी नीतिगत ढाँचे और पहलें: स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), अमृत (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ शहरी अवसंरचना, आवास तथा शासन को आधुनिक बनाने हेतु लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों का उदाहरण हैं।

- मई 2025 तक, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 8,000 से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 14,000 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।

- इन पहलों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को केवल अवसंरचना विकास तक सीमित न रखकर, उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के जीवंत केंद्रों में परिवर्तित करना है, ताकि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप इंडिया और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसी योजनाएँ शहरों को उद्यमिता केंद्रों में बदल रही हैं, जो आत्मनिर्भरता, सतत् विकास तथा जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसके तहत निवेश का उद्देश्य सतत् शहरी अवसंरचना का विकास करना है।

- मई 2025 तक, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 8,000 से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 14,000 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण और स्मार्ट शहरी समाधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ शहरी प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं, जिससे दक्षता, पारदर्शिता तथा स्थिरता में वृद्धि हो रही है।

- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत सभी 100 शहरों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (ICCC) स्थापित किये हैं, जो शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये AI और IoT जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं।

- डिजिटल अवसंरचना, बुद्धिमान यातायात प्रणाली तथा स्मार्ट जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, तीव्र शहरी विकास की जटिलताओं से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

- ग्रामीण संकट और कृषि संकट: ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवासन के पीछे मुख्य कारण कृषि संकट में निहित हैं।

- जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून पैटर्न और प्रति व्यक्ति भूमि जोत में कमी ने ग्रामीण आबादी की असुरक्षा को और गहरा कर दिया है।

- देश में किसानों की औसत कृषि जोत वर्ष 2016-17 में 1.08 हेक्टेयर थी, जो घटकर वर्ष 2021-22 में मात्र 0.74 हेक्टेयर रह गई।

- जैसे-जैसे कृषि उत्पादकता और अधिक अनिश्चित होती जा रही है, शहरी प्रवासन कई लोगों के लिये एक महत्त्वपूर्ण जीवन-रक्षा रणनीति के रूप में उभर रहा है, जो बेहतर आर्थिक अवसर तथा अधिक स्थिर आजीविका प्रदान करता है।

- जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून पैटर्न और प्रति व्यक्ति भूमि जोत में कमी ने ग्रामीण आबादी की असुरक्षा को और गहरा कर दिया है।

भारत में शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- वित्तीय बाधाएँ और निजी पूँजी का कम उपयोग: शहरी स्थानीय निकायों को सीमित राजस्व स्वायत्तता, अकुशल कर संग्रह और राज्य एवं केंद्र सरकार के हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की उनकी क्षमता बाधित होती है।

- हालाँकि सरकारें शहरी बुनियादी ढाँचे के 72% का वित्तपोषण करती हैं, फिर भी निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम है, जो वाणिज्यिक वित्तपोषण को आकर्षित करने में संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करती है।

- विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढाँचे और नगरपालिका सेवाओं में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी, जो औसतन लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है।

- यह देश के तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को समर्थन देने के लिये पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

- बुनियादी ढाँचे की कमी और सेवा प्रदायगी का अभाव: भारत का शहरी बुनियादी ढाँचा जनसांख्यिकीय वृद्धि की तुलना में काफी पीछे है, जिसके परिणामस्वरूप आवास, पेयजल, स्वच्छता और ऊर्जा सेवाओं की गंभीर कमी देखी जा रही है।

- भारत में वर्तमान में लगभग 10 मिलियन किफायती आवासों की कमी है, जो वर्ष 2030 तक तीन गुना होने की संभावना है। यह बढ़ती कमी न केवल भीड़भाड़ वाली झुग्गियों को जन्म देती है, बल्कि शहरी गेट्टो (बंद बस्तियों) का भी निर्माण करती है।

- इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2011-18 के बीच शहरी बुनियादी ढाँचे में निवेश औसतन GDP का केवल 0.6% रहा, जो आवश्यक 1.2% का आधा है। यह लगातार बनी रहने वाली वित्तीय कमी को दर्शाता है।

- विभिन्न पहलों के बावजूद, कोई भी भारतीय शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के शीर्ष 100 में स्थान नहीं पा सका और यहाँ तक कि भारत का शीर्ष शहर बेंगलुरु भी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में केवल 66.7 अंक ही प्राप्त कर पाया।

- भीड़भाड़ और यातायात प्रबंधन की समस्याएँ: शहरी निवासी (जैसे, बेंगलुरु और पुणे में) प्रतिदिन औसतन 1.5 से 2 घंटे तक यातायात जाम में बिताते हैं। यह भीड़भाड़ न केवल प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि बहुमूल्य समय की बर्बादी कर उत्पादकता को भी घटाती है।

- इसके अलावा, अधिकांश भारतीय शहरों में व्यापक, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण लोग निजी वाहनों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तथा यह स्थिति यातायात जाम को और गंभीर बना देती है।

- उदाहरणस्वरूप, पटना को 1,000 से अधिक बसों की आवश्यकता है, लेकिन वर्ष 2024-25 में केवल 260 बसें ही पंजीकृत थीं, जो एक समग्र सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी को उजागर करता है।

- एशियाई विकास बैंक के अनुसार, भारत को शहरी परिवहन की अक्षमताओं, लॉजिस्टिक्स में देरी और कमज़ोर अवसंरचना के कारण प्रतिवर्ष लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होता है।

- इसके अलावा, अधिकांश भारतीय शहरों में व्यापक, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण लोग निजी वाहनों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तथा यह स्थिति यातायात जाम को और गंभीर बना देती है।

- पर्यावरणीय ह्रास और कमज़ोर शहरी अनुकूलन: तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण हरित आवरण में भारी कमी, आर्द्रभूमियों का विनाश और जलाशयों का प्रदूषण बढ़ गया है।

- निर्माण-प्रधान विकास प्राय: पारिस्थितिक पहलुओं की अनदेखी करता है, जिसके चलते आकस्मिक बाढ़, जलनिकासी विफलता और वायु गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- इसके परिणामस्वरूप शहर पर्यावरणीय आघातों के प्रति और अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं, फिर भी निर्माण विनियम उच्च-ऊर्जा आधारित डिज़ाइनों को ही प्राथमिकता देते हैं।

- वर्ष 2023 की दिल्ली बाढ़ और वर्ष 2024 की बेंगलुरु बाढ़ इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि किस प्रकार अपर्याप्त शहरी अवसंरचना चरम मौसमी घटनाओं से निपटने में असमर्थ है।

- साथ ही, दिल्ली और गुरुग्राम सहित 13 भारतीय शहरों को विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया।

- आर्थिक असमानताएँ और शहरी गरीबी: भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जीवन-यापन लागत और निम्न-आय वर्गों के लिये पर्याप्त रोज़गार सृजन की कमी के कारण आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ रही है।

- कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90%, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ श्रमिकों को प्रायः सामाजिक सुरक्षा और स्थिर वेतन का लाभ नहीं मिलता।

- महँगाई, विशेषकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ने शहरी परिवारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे उनकी उपलब्ध आय घट गई है और क्रय शक्ति कमज़ोर हो गई है।

- इसके अतिरिक्त, CMIE के अनुसार अप्रैल 2024 में शहरी बेरोज़गारी दर 8.1% तक पहुँच गई, जिसने नगरवासियों पर आर्थिक बोझ को और बढ़ा दिया।

- शहरी अपशिष्ट प्रबंधन संकट: शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बढ़ते ठोस अपशिष्ट के उत्पादन से निपटने में संघर्ष कर रही है और अनुचित निपटान प्रथाएँ पर्यावरणीय खतरों को जन्म दे रही हैं।

- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

- हालाँकि, इनमें से केवल लगभग 43 मिलियन टन ही एकत्र किया जाता है और महज़ 12 मिलियन टन का ही उपचार करके निपटान किया जाता है।

- दिल्ली का गाज़ीपुर स्थित लैंडफिल और अहमदाबाद का पीराना स्थित लैंडफिल जैसे मेगा-लैंडफिल लगातार फैलते जा रहे हैं, जिससे जहरीली गैसें निकल रही हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं।

- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

- शहरी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ: चोरी, साइबर अपराध और लिंग आधारित हिंसा सहित शहरी अपराध दर में वृद्धि से शहर के निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

- इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारक हैं अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था, अपर्याप्त शहरी नियोजन, तथा कमज़ोर कानूनी प्रवर्तन, जो सभी प्रभावी अपराध नियंत्रण तथा नागरिकों की सुरक्षा में बाधा डालते हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2023) के आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।

- इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारक हैं अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था, अपर्याप्त शहरी नियोजन, तथा कमज़ोर कानूनी प्रवर्तन, जो सभी प्रभावी अपराध नियंत्रण तथा नागरिकों की सुरक्षा में बाधा डालते हैं।

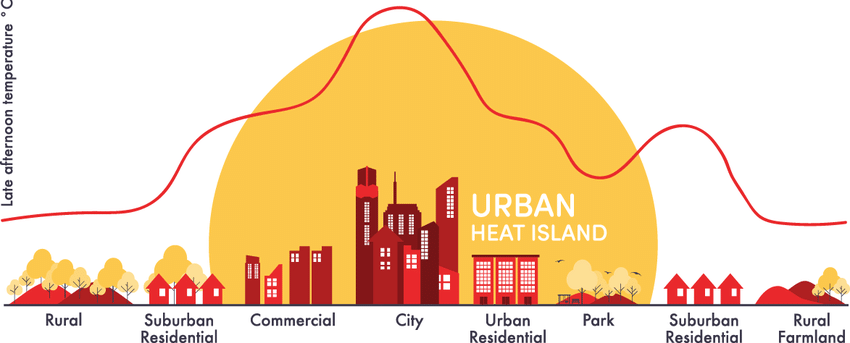

- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव: भारतीय शहरों में शहरी ताप द्वीप (UHI) प्रभाव में वृद्धि देखी गई है, जहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

- शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण एयर कंडीशनिंग पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ती है। यह बिजली ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव डालता है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि का कारण बनता है।

- नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands) विशेष रूप से संवेदनशील आबादी के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, साथ ही ये हरित क्षेत्रों और जैव विविधता में कमी का कारण भी बनते हैं।

- यह (नगरीय ऊष्मा द्वीप) जल संकट को और गंभीर बनाता हैं, बाढ़ के खतरे को बढ़ाते हैं, तथा बुनियादी ढाँचे के क्षरण को तेज़ करते हैं, जिससे अंततः शहरों की समग्र जीवन-स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

भारत में सतत् एवं समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

- राजकोषीय विकेंद्रीकरण और सतत् अवसंरचना वित्तपोषण: बजटीय उत्तरदायित्व के ढाँचे के भीतर नगरपालिका राजस्व स्रोतों को व्यापक बनाकर, संपत्ति करों में सुधार करके, भूमि मूल्य अधिग्रहण तंत्र शुरू करके तथा गतिशील उपयोगकर्त्ता शुल्क लागू करके व्यापक राजकोषीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को सशक्त बनाना।

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) से जुड़े उपकरणों को शामिल करते हुए नगरपालिका बॉण्ड बाज़ारों (इंदौर नगर निगम) के विकास को बढ़ावा देना, साथ ही राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता तथा प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम-आधारित प्रदर्शन अनुदान की स्थापना करना।

- इस दृष्टिकोण से लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिये पूंजी उपलब्ध होगी, जिससे टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित होगा।

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) से जुड़े उपकरणों को शामिल करते हुए नगरपालिका बॉण्ड बाज़ारों (इंदौर नगर निगम) के विकास को बढ़ावा देना, साथ ही राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता तथा प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम-आधारित प्रदर्शन अनुदान की स्थापना करना।

- एकीकृत शहरी विकास रणनीति: भूमि उपयोग, परिवहन, आवास और पर्यावरण प्रबंधन को शामिल करते हुए व्यापक ज़िम्मेदारियों के साथ महानगरीय विकास प्राधिकरणों की स्थापना करके खंडित शासन संरचनाओं को संशोधित करना।

- 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सहायकता (Subsidiarity) और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सक्षम तथा जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके जो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों स्तरों पर समन्वय को प्रोत्साहित करे। इससे नौकरशाही बाधाओं को दूर कर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुचारू बनाया जा सकेगा।

- उत्तरदायी एवं पारदर्शी शहरी शासन सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही बढ़ाना तथा बहु-हितधारक सहयोग को बढ़ावा देना।

- इसके अलावा, ओडिशा की ग्रामीण-शहरी परिवर्तन नीति, शहरी स्तर की बुनियादी संरचना और योजनागत सहायता प्रदान करके, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में सुचारू और स्थायी बदलाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

- समावेशी शहरी पुनरूत्थान: PMAY-Urban के किफायती आवास लक्ष्यों को स्मार्ट सिटी मिशन के डिजिटल शासन और सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ संरेखित करके एकीकृत शहरी पुनरूत्थान को क्रियान्वित करना।

- समग्र स्लम उन्नयन को सुगम बनाया जाए, जिसमें बेहतर भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता, आजीविका सहायता और डिजिटल समावेशन को एक साथ शामिल किया जाए।

- यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा तथा सहभागी नियोजन और वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों के माध्यम से हाशिए पर पड़े शहरी समुदायों को सशक्त बनाएगा, जिससे सतत् विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

- भारत, थाईलैंड की Baan Mankong परियोजना (2003) से महत्त्वपूर्ण सबक ले सकता है, जिसने सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से सुरक्षित भूमि अधिकार, बेहतर आवास और अवसंरचना प्रदान करके स्लमों का प्रभावी ढंग से उन्नयन किया।

- समग्र स्लम उन्नयन को सुगम बनाया जाए, जिसमें बेहतर भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता, आजीविका सहायता और डिजिटल समावेशन को एक साथ शामिल किया जाए।

- डेटा-संचालित, अंतर-संचालनीय शहरी प्लेटफार्मों को सक्षम बनाना: भारत को शहरी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि वास्तविक समय में निगरानी संभव हो, सेवा वितरण में सुधार हो और प्रभावी शहरी योजना का समर्थन किया जा सके।

- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (ICCC) जैसे प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाना चाहिये तथा उन्हें शहरों में अंतर-संचालनीय बनाया जाना चाहिये, ताकि एकीकृत शहरी प्रबंधन प्रणाली बनाई जा सके।

- संपत्ति अभिलेखों, उपयोगिता बिलिंग प्रणालियों, गतिशीलता डेटा और GIS परतों को जोड़ने से शहरी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, तथा निर्बाध डेटा विनिमय और निर्णय लेने में सुविधा होगी।

- यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि डिजिटलीकरण से न केवल पारदर्शिता में सुधार होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में शासन और परिचालन प्रभावशीलता भी मज़बूत होगी।

- एस्टोनिया के डेटा-संचालित शासन ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, नौकरशाही की अक्षमताओं को कम किया है, और नागरिकों के विश्वास के उच्च स्तर को बढ़ावा दिया है, जो भारत के शहरी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिये मूल्यवान सीख प्रदान करता है।

- ठोस और ई-अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना: पुनर्चक्रण दर को बढ़ाने और लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के लिये वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली लागू की जानी चाहिये।

- उन्नत प्रौद्योगिकियाँ, जिनमें अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र (जैसे, दिल्ली में नरेला-बवाना संयंत्र) और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ शामिल हैं, अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण हैं।

- ई-अपशिष्ट उत्पन्न होने की समस्या से निपटने के लिये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) कानूनों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है, ताकि कंपनियों को बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पुनर्चक्रण हेतु ज़िम्मेदार ठहराया जा सके।

- बंगलुरु की विकेंद्रीकृत कम्पोस्टिंग में सफलता एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिसे अन्य शहरों में भी बड़े पैमाने पर अपनाया और दोहराया जा सकता है।

- जलवायु लचीलापन के लिये शहरी नीली-हरित अवसंरचना को मुख्यधारा में लाना: भारतीय शहरों को बाढ़ और हीटवेव जैसी आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये शहरी जल निकायों, आर्द्रभूमियों (Wetlands) और हरित गलियारों (Green Corridors) के पुनर्स्थापन और एकीकरण को अपनी मूल शहरी योजना में प्राथमिकता देनी चाहिये।

- शहरी नियोजन में एक व्यापक हरित मास्टर प्लान (Comprehensive Green Master Plan) के भाग के रूप में शहरी वनों, जैव उद्यानों और वर्षा उद्यानों के लिये भूमि आवंटित की जानी चाहिये।

- अहमदाबाद और पुणे जैसे शहर अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ शहरी झीलों और पार्कों के पुनरुद्धार से तापमान में प्रभावी रूप से कमी आई है तथा भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।

- इसके अतिरिक्त शहरी हरितकरण (Urban Greening) और जलग्रहण क्षेत्र पुनर्स्थापन (Watershed Restoration) के प्रयासों को AMRUT 2.0 और SBM-U 2.0 जैसी योजनाओं के साथ समन्वयित किया जाना चाहिये, ताकि समग्र और सतत् शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

- भारत जलवायु-लचीले शहरी वातावरण विकसित करने हेतु चीन के "स्पंज सिटी" मॉडल से भी प्रेरणा ले सकता है, जो शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल प्रबंधन और प्राकृतिक जल संतुलन बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण सीख प्रदान करता है।

- शहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करना: बढ़ती शहरी अपराध दर और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये, शहरों को पुलिस दक्षता बढ़ानी होगी, शहरी नियोजन में सुधार करना होगा और कानूनी प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना होगा।

- यह लक्ष्य स्मार्ट निगरानी प्रणाली (Smart Surveillance System) लागू करके और सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) को सुदृढ़ बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

- उदाहरणतः मुंबई ने सक्रिय पुलिसिंग पहलों को लागू किया है, जो अपराध की रोकथाम को बढ़ाने के लिये वास्तविक समय के आँकड़ों, निगरानी और विश्लेषण का लाभ उठाती हैं।

- इसके अलावा समुदाय-आधारित सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करने से स्थानीय समुदायों को अपराध रोकथाम में योगदान करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।

- यह लक्ष्य स्मार्ट निगरानी प्रणाली (Smart Surveillance System) लागू करके और सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) को सुदृढ़ बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

- सामुदायिक भागीदारी और सहभागी योजना को संस्थागत बनाना: सतत् शहरों के निर्माण के लिये उन समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है जिनकी वे सेवा करते हैं।

- वार्ड समितियों, मोहल्ला सभाओं और नागरिक रिपोर्ट कार्ड जैसे संस्थागत मंचों से शहरी नियोजन और निवासियों के जीवन अनुभवों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है।

- नगरपालिका बजट को सहभागी बनाया जाना चाहिये, जिससे नागरिकों को स्थानीय अवसंरचना की प्राथमिकताओं और संसाधन आवंटन में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिल सके।

- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली, सामाजिक लेखा परीक्षा और क्षेत्र सभा जैसे उपकरणों को राज्य नगरपालिका कानूनों में अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- भारत, ब्राज़ील के सहभागी बजट मॉडल की तरह समान ढाँचे को अपना सकता है, जहाँ नागरिक स्थानीय परियोजनाओं के लिये बजट आवंटन को सीधे प्रभावित करते हैं।

- सतत् शहरी नियोजन: भारत में सतत् शहरी नियोजन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को एकीकृत करता है।

- शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में शहरी नियोजन को मज़बूत करने और शासन के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण में सुधार के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय नगर एवं ग्राम योजनाकार परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई है।

- इससे शहरी विकास के लिये अधिक समन्वित और व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

- इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान दिल्ली 2041 जैसी पहल सतत् शहरीकरण प्राप्त करने के लिये मॉडल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

- इसके अलावा अधिक उपग्रह कस्बों का विकास करने से भारत के अत्यधिक संकेंद्रित शहरीकरण के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

- शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में शहरी नियोजन को मज़बूत करने और शासन के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण में सुधार के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय नगर एवं ग्राम योजनाकार परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई है।

निष्कर्ष

भारत का शहरीकरण, जहाँ उल्लेखनीय विकास क्षमता प्रदान करता है, वहीं यह सुनिश्चित करने के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की भी माँग करता है कि शहर सतत्, समावेशी और अनुकूल केंद्रों के रूप में विकसित हों। शहरी चुनौतियों का समाधान सतत् विकास लक्ष्य 11 (सतत् शहर और समुदाय) के सिद्धांतों को एकीकृत करने में निहित है ताकि ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जा सके जो न केवल आर्थिक रूप से जीवंत हों, बल्कि सामाजिक रूप से समतावादी तथा पर्यावरणीय रूप से ज़िम्मेदार भी हों।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में शहरी विकास की बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिये आवश्यक प्रमुख उपायों पर चर्चा कीजिये, जिसमें शासन, बुनियादी ढाँचे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

(a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।

(b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।

(c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।

(d) अपशिष्ट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)