शासन व्यवस्था

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती

- 01 May 2025

- 76 min read

प्रिलिम्स के लिये:ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व मुख्य परीक्षा के लिये:भारत में पर्यावरण शासन और अपशिष्ट प्रबंधन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहल |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नेचर अध्ययन से पता चलता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है जहाँ से प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट (वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 20%) उत्पन्न होता है जिससे प्रणालीगत जवाबहिता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?

- परिचय: अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के क्रम में अपशिष्ट का संग्रह, उपचार और सुरक्षित निपटान करना है। इसमें पुनर्चक्रण, खाद बनाना और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति भी शामिल है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करने के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना है।

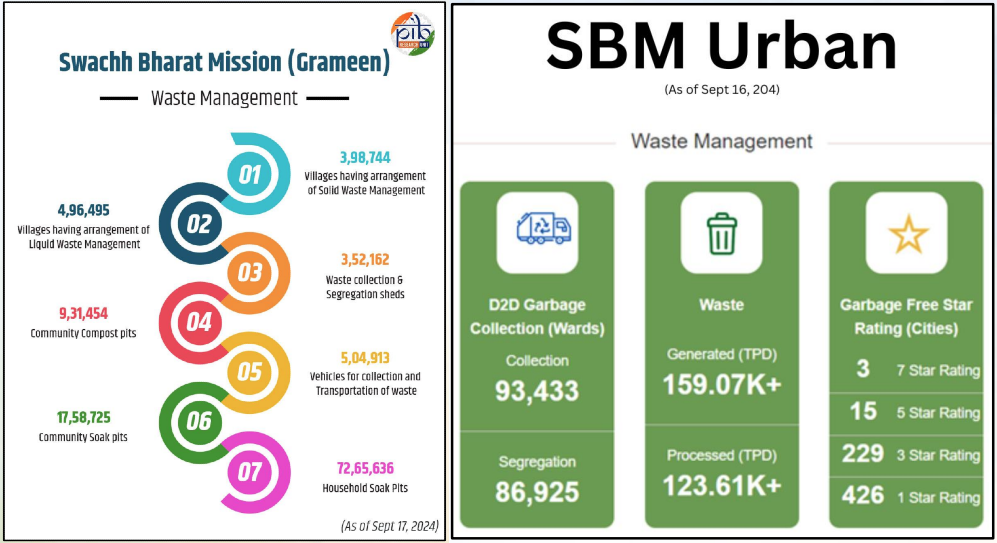

- भारत में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति: भारत में प्रतिदिन 159,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

- यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट (ग्रेवाटर) और 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औसतन सालाना 62 मिलियन टन (MT) अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट और 0.17 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है।

- कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है जिसमें से 12 मीट्रिक टन का निपटान से पहले उपचार किया जाता है तथा शेष 31 मीट्रिक टन को अपशिष्टगृहों में ही फेंक दिया जाता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अनुमान है कि भारत में अपशिष्ट उत्पादन वर्ष 2030 तक बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा।

- अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की प्रमुख पहल:

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014 में शुरू किये गए SBM से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।

- वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।

- SBM शहरी 2.0 का लक्ष्य अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित करके "शहर को अपशिष्ट मुक्त" बनाना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में लगभग 1.06 लाख टन प्रतिदिन (TPD) की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।

- वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।

- अपशिष्ट से संसाधन: प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के तहत यह पहल, बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

- वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है, तथा 800 से अधिक मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों में से 80 पहले से ही उपयोग में हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये कई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश लागू किये हैं। इनमें शामिल हैं:

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र: EPR एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिये उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है।

- वर्ष 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और प्रयुक्त तेल के लिये EPR की शुरुआत की गई, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014 में शुरू किये गए SBM से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- अपशिष्ट उत्पादन की कम रिपोर्टिंग: आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अध्ययनों के अनुसार यह 0.54 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में महत्त्वपूर्ण कम रिपोर्टिंग को दर्शाता है।

- व्यापक अपशिष्ट लेखा परीक्षा का अभाव: अपशिष्ट डेटा एकत्र करने या लेखा परीक्षा के लिये कोई स्पष्ट पद्धति नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं और नगर निकायों या स्थानीय स्वशासन एजेंसियों के दायरे में नहीं आते हैं।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: डंपसाइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल से काफी अधिक है (10:1)। जबकि भारत 95% राष्ट्रीय अपशिष्ट संग्रह कवरेज का दावा करता है, अधिकांश अपशिष्ट या तो जला दिया जाता है या अवहनीय तरीके से प्रबंधित किया जाता है। अपशिष्ट को संसाधित करने और पुनर्चक्रित करने के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।

- दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF) और रीसाइक्लिंग इकाइयाँ जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ सीमित हैं।

- EPR प्रणाली के लिये प्रस्तावित अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण के लिये कियोस्क की स्थापना के लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने और बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहुँच कठिन है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को मज़बूत बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- अनुपालन के लिये न्यायिक अधिदेश: वर्ष 2025 के वेल्लोर ज़िला पर्यावरण निगरानी समिति बनाम ज़िला कलेक्टर मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिये सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

- इस दृष्टिकोण को अपशिष्ट प्रबंधन पर भी लागू किया जा सकता है, जहाँ प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार लोगों को क्षति और बहाली की लागत के लिये जवाबदेह बनाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण न केवल एक नियामक दायित्व है, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता भी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सहित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है।

- तृतीय पक्ष द्वारा डेटा की जाँच और प्रथाएँ: सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग और निगरानी में पारदर्शिता पर बल दिया, यह नीति अपशिष्ट प्रबंधन डेटा के लिये भी अपनाई जा सकती है, जिससे संबंधित जानकारी का सटीक, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और सार्वजनिक रूप से सुलभ होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

- जियोटैगिंग और ट्रैकिंग: EPR ई-वेस्ट पोर्टल के तहत जियोटैगिंग अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से ट्रैकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और संसाधन आवंटन में सुधार होगा।

- मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF): प्रत्येक नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय को को EPR के उद्देश्य से MRF, रिसाइकिलर्स और कियोस्क से जोड़ा जाना चाहिये।

- उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (PIBO) के लिये अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कियोस्क स्थापित करने से समग्र भारत में अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण में सहायता मिलेगी।

- संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशिष्टताओं के आधार पर इन सुविधाओं को अनुकूलित किया जाना चाहिये।

- सर्कुलरिटी के लिये उत्पादों की पुनः अभिकल्पना: कंपनियों को एकल-उपयोग मॉडल से आगे बढ़ना चाहिये और पुनर्चक्रणीयता पर आधारित उत्पाद डिज़ाइन किये जाने चाहिये। बायोडिग्रेडेबल, पुन: प्रयोज्य और मॉड्यूलर घटकों के एकीकरण से उत्पाद आयुकाल को बढ़ाने और अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी।

- इसके अतिरिक्त, सर्कुलरिटी के लिये सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी की आवश्यकता होती है। उद्योगों को उपभोक्ताओं को जोड़ने, रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और संधारणीय उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये अभियानों में निवेश करना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ग्रीन निवेश को आकर्षित करने और संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये नीतिगत ढाँचे का सुदृढीकरण करने हेतु ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी (GACERE) के साथ अपने सहयोग का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली नगरीकरण के विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में अपर्याप्त है।" बुनियादी ढाँचे के अभाव और नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है ? (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |