प्रारंभिक परीक्षा

फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025

- 08 Oct 2025

- 50 min read

चर्चा में क्यों?

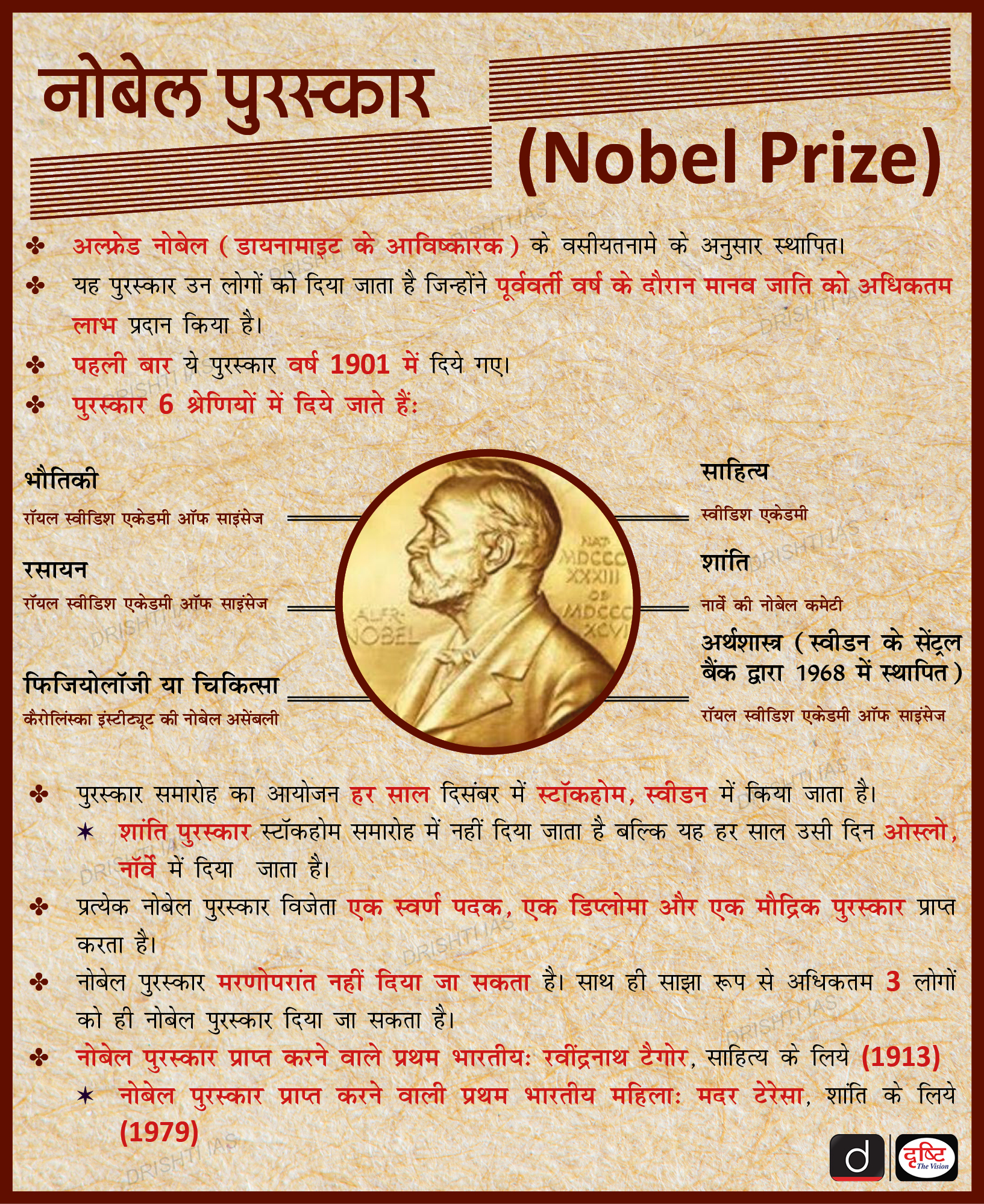

स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार मेरी ई. ब्रंकोव्ह (अमेरिका), फ्रेड रॅम्सडेल (अमेरिका) और शिमोन साकागुची (जापान) को दिया है।

- यह पुरस्कार इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स (Tregs) और FOXP3 (फोर्कहेड बॉक्स प्रोटीन P3) जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिये दिया गया है।

फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता: वर्ष 1968 में भारत के हर गोबिंद खुराना को फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साथ ही अमेरिका के मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट हॉली को भी आनुवंशिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिये सम्मानित किया गया था।

फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की प्रमुख खोज क्या हैं?

- शिमोन साकागुची (जापान): वर्ष 1995 में रेगुलेटरी टी-सेल्स (Regulatory T Cells) की पहचान की, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। ये टी-सेल्स सुनिश्चित करते हैं कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संतुलित रहे और अपने ही अंगों पर आक्रमण न करे।

- मेरी ई. ब्रंकोव्ह (अमेरिका) और फ्रेड रॅम्सडेल (अमेरिका): ने वर्ष 2001 में, पहचाना कि FOXP3 जीन में उत्परिवर्तन मनुष्यों में एक दुर्लभ स्व-प्रतिरक्षी रोग (IPEX) और चूहों में इसी तरह की प्रतिरक्षा संबंधी समस्याओं का कारण बनता है।

- संयुक्त योगदान: साकागुची ने बाद में पता लगाया कि FOXP3 जीन रेगुलेट्री T सेल्स के विकास को नियंत्रित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कैसे बनाए रखती है।

खोज का महत्त्व

- कैंसर चिकित्सा (Cancer therapy): यह खोज बताती है कि ट्यूमर के आसपास टी-रेग्स (Regulatory T Cells) को लक्षित करने से कैंसर सेल्स पर प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है।

- स्व-प्रतिरक्षी रोग (Autoimmune diseases): पर्याप्त मात्रा में टी-रेग्स की सक्रियता बढ़ाने से प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोका जा सकता है।

- प्रत्यारोपण (Transplantation): टी-सेल का बेहतर नियमन अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति (Organ Rejection) को कम करता है।

मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा प्रणाली है जो रोगजनकों (वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी) जैसे हानिकारक रोगजनकों के साथ-साथ कैंसर सेल्स जैसी असामान्य सेल्स के विरुद्ध भी कार्य करती है।

- प्रतिरक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से दो भागों- इननेट इम्युनिटी और एडैप्टिव इम्युनिटी में विभाजित किया जा सकता है।

- इननेट इम्युनिटी (गैर-विशिष्ट प्रतिरक्षा): यह भौतिक अवरोधों (त्वचा, श्लेष्म झिल्ली), फागोसाइट्स (मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल) एवं इन्फ्लेशन (जो रोगजनकों को अलग करने तथा नष्ट करने में मदद करती है) के माध्यम से रोगजनकों के विरुद्ध एक तीव्र एवं सामान्यीकृत प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

- एडैप्टिव इम्युनिटी (विशिष्ट प्रतिरक्षा): यह रोगजनकों (Pathogens) के विरुद्ध एक अधिक लक्षित और विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसमें "स्मृति" (Pemory) होती है, जिससे यदि वही रोगजनक पुनः शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकता है।

- प्रमुख तत्त्वों में शामिल हैं:

- टी-सेल: एडैप्टिव इम्युनिटी प्रतिक्रिया का हिस्सा, टी-सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएँ हैं जो संक्रमित सेल्स को पहचानने और नष्ट करने में सहायक होती हैं।

- बी-सेल: ये सेल एंटीबॉडी (प्रोटीन) उत्पन्न करते हैं जो विशेष रूप से विदेशज एंटीजन (रोगजनकों जैसे- वायरस या बैक्टीरिया) को लक्षित करती हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं।

- प्रमुख तत्त्वों में शामिल हैं:

- इम्यून टॉलरेंस: प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनकों और शरीर के अपने सेल्स के मध्य अंतर करने का कार्य करना होता है ताकि वह स्वयं से सेल्स पर हमला न करे। इस संतुलन को सेल्फ टॉलरेंस कहा जाता है, जो स्व-प्रतिरक्षी रोगों (Autoimmune Diseases) — जहाँ शरीर अपनी ही ऊतकों पर हमला करता है — से बचाव करता है।

- सेंट्रल टॉलरेंस: यह प्राथमिक लसीका अंगों जैसे अस्थि मज्जा और थाइमस में होता है, जहाँ स्व-प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा सेल्स (सेल्स जो शरीर के अपने ऊतकों पर हमला कर सकते हैं) समाप्त हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं।

- पेरिफेरल टॉलरेंस: इसमें शरीर के ऊतकों में ऐसी क्रियाविधि शामिल होती है जो शेष बची स्व-प्रतिक्रियाशील सेल्स को सक्रिय होने से रोकती है।

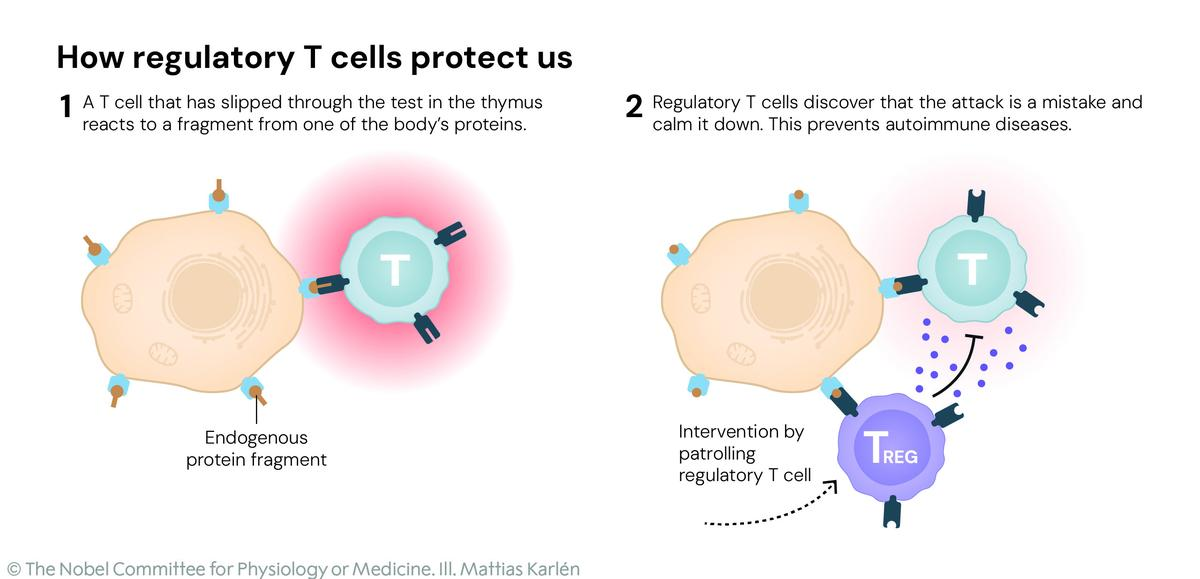

- रेगुलेटरी टी-सेल (Tregs) पेरिफेरल टॉलरेंस (Peripheral Tolerance) बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) शरीर के अपने ऊतकों (Tissues) पर हमला न करे।

- रेगुलेटरी टी-सेल (Tregs) की भूमिका: रेगुलेटरी टी-सेल, टी-सेल का एक विशेष प्रकार (Specialized Subset) होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के "शांतिदूत" (Peacekeepers) के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं (Immune Responses) को प्रभावित करते हैं और इम्यून टॉलरेंस बनाए रखने में मदद करते हैं।

- ये स्व-प्रतिरक्षी रोगों की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेल्स अत्यधिक इन्फ्लेशन और ऊतक क्षति से बचने के लिये प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं तथा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप-1 डायबिटीज एवं मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे स्व-प्रतिरक्षी रोगों की रोकथाम में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?

मैरी ई. ब्रंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को यह पुरस्कार रेगुलेटरी टी-सेल्स (Regulatory T cells – Tregs) और FOXP3 जीन, जो इम्यून टॉलरेंस (Immune Tolerance) में शामिल है, की खोज के लिये दिया गया।

2. रेगुलेटरी टी-सेल्स (Tregs) की भूमिका क्या है?

रेगुलेटरी टी-सेल्स प्रतिरक्षा प्रणाली के “शांतिदूत” हैं। ये स्व-सहिष्णुता सुनिश्चित करके आटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं।

3. पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या है?

यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली स्व-प्रतिक्रियाशील सेल्स को शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने से रोकता है, जिससे प्रतिरक्षा संतुलन बना रहता है।

4. फिजियोलॉजी या चिकित्सा में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं?

हर गोबिंद खुराना जिन्हें वर्ष 1968 में जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उसके कार्य के लिये नोबेल पुरस्कार दिया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी. वाटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिये जाने जाते हैं? (2008)

(a) धातु विज्ञान

(b) मौसम विज्ञान

(c) पर्यावरण संरक्षण

(d) आनुवंशिकी

उत्तर: (d)