शासन व्यवस्था

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु

- 08 Oct 2025

- 82 min read

प्रिलिम्स के लिये: इच्छामृत्यु, अनुच्छेद 21, भारतीय न्याय संहिता

मेन्स के लिये: अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक मृत्यु का संवैधानिक अधिकार, चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांत: स्वायत्तता, परोपकार, न्याय

चर्चा में क्यों?

यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने जून 2025 में मरणासन्न रूप से बीमार वयस्कों के लिये "जीवन का अंत" विधेयक पारित किया, जो असाध्य रोग से पीड़ित ऐसे वयस्कों को सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करता है, जिसने सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार पर वैश्विक बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

- भारत सर्वोच्च न्यायालय (SC) के फैसलों के माध्यम से निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता देता है, लेकिन इसका चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन मृत्यु में गरिमा के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिये ढाँचे में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इच्छामृत्यु क्या है?

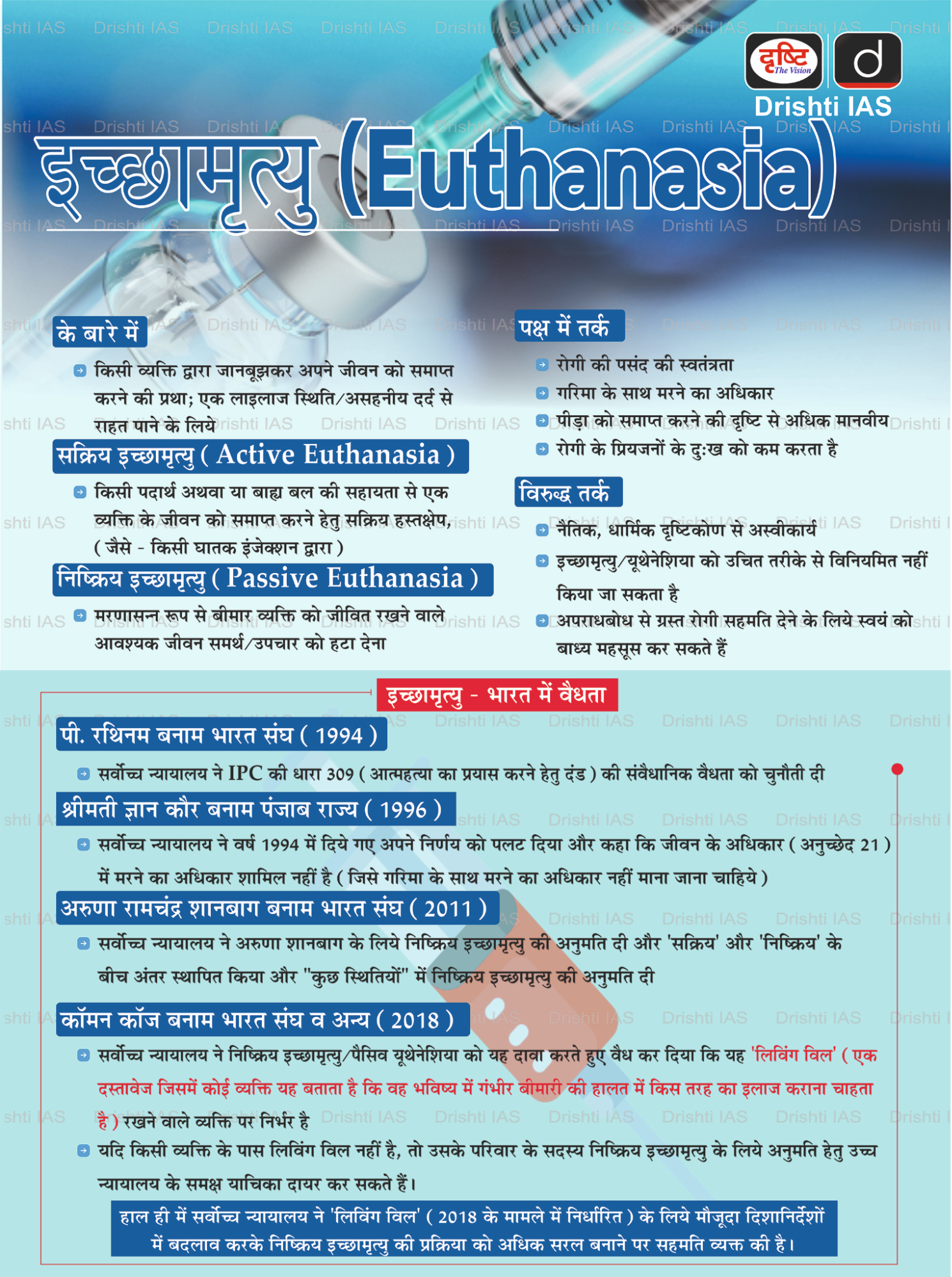

- परिचय: इच्छामृत्यु या “दया मृत्यु” का अर्थ है किसी व्यक्ति की जानबूझकर समयपूर्व मृत्यु सुनिश्चित करना, ताकि उसे लाइलाज या घातक बीमारी के कारण अत्यधिक कष्ट से बचाया जा सके।

- इच्छामृत्यु के प्रकार:

- सक्रिय इच्छामृत्यु: इसमें रोगी की मृत्यु के लिये सीधे तौर पर कदम उठाना शामिल होता है, जैसे घातक इंजेक्शन देना।

- सक्रिय इच्छामृत्यु के प्रकार:

- स्वैच्छिक: रोगी स्वयं सचेत रूप से मृत्यु का निर्णय करता है।

- गैर-स्वैच्छिक: अक्षम या असहाय रोगी के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय।

- अनैच्छिक: रोगी की सहमति के बिना की गई मृत्यु।

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: यह उस स्थिति को दर्शाता है जब रोगी असाध्य रूप से बीमार हो और ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना न हो, तब जीवन-रक्षक उपकरण या चिकित्सा उपचार को रोकना या वापस लेना, जिससे मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है।

- इसका उद्देश्य है सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार सुनिश्चित करना तथा अपरिवर्तनीय चिकित्सा परिस्थितियों में लंबी एवं निरर्थक पीड़ा को रोकना।

- भारत में कानूनी स्थिति:

- सक्रिय इच्छामृत्यु: भारत में यह अवैध है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत जानबूझकर मृत्यु पहुँचाने के इरादे से किये गए कृत्यों को धारा 100 और 101 के तहत इरादतन हत्या (culpable homicide) या हत्या (murder) माना गया है।

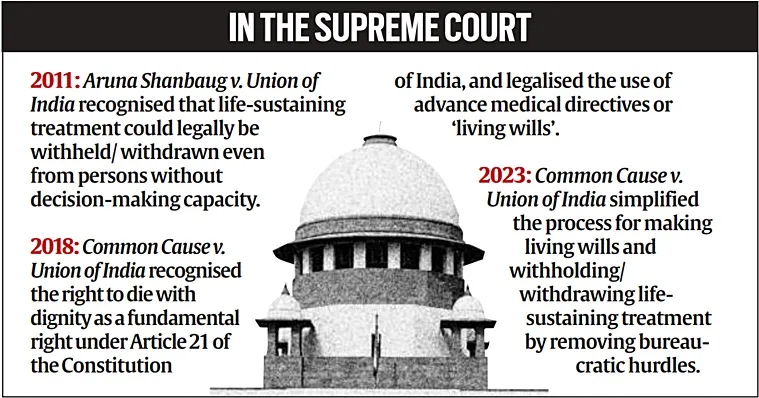

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: अरुणा शानबॉग बनाम भारत संघ (2011) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान्यता दी कि जीवन-सहायता उपचार को कानूनी रूप से रोका या वापस लिया जा सकता है। यह निर्णय उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।

- कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार (Right to Die with Dignity) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स या “लिविंग विले” (जिनमें यह निर्दिष्ट होता है कि किन परिस्थितियों में उपचार रोका जा सकता है) के उपयोग को वैध ठहराया।

- इच्छामृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में 2018 के इच्छामृत्यु दिशा-निर्देशों में संशोधन किया ताकि निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सके।

- लिविंग विल/अग्रिम निर्देश: कोई भी स्वस्थ मानसिक अवस्था वाला वयस्क व्यक्ति लिविंग विल तैयार कर सकता है। इस दस्तावेज़ पर उसे दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

- इन हस्ताक्षरों को नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

- मेडिकल बोर्ड की मंज़ूरी: अस्पताल को दो अलग-अलग मेडिकल बोर्ड गठित करने होते हैं, जिन्हें 48 घंटे के भीतर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करनी होती है।

- उच्च न्यायालय की निगरानी: यदि अस्पताल के मेडिकल बोर्ड इच्छामृत्यु की अनुमति नहीं देते, तो मरीज़ के परिजन उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय इसके बाद मामले की समीक्षा हेतु एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करता है।

- वैश्विक परिप्रेक्ष्य: कई देशों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता प्राप्त है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने कड़े सुरक्षा उपायों के तहत सक्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया है।

क्या आप जानते हैं?

- इच्छामृत्यु (Euthanasia) और सहायक आत्महत्या (Assisted Suicide) एक जैसी प्रक्रियाएँ नहीं हैं।

इच्छामृत्यु में किसी अन्य व्यक्ति, आमतौर पर डॉक्टर, द्वारा रोगी के जीवन का प्रत्यक्ष रूप से अंत किया जाता है। जबकि सहायक आत्महत्या में किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की मृत्यु के लिये आवश्यक साधन या जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।- आत्महत्या पर्यटन या इच्छामृत्यु पर्यटन उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई रोगी ऐसे देशों की यात्रा करता है जहाँ इच्छामृत्यु या सहायक आत्महत्या कानूनी रूप से स्वीकृत है।

स्विट्ज़रलैंड इस मामले में प्रमुख देश है, जहाँ मुख्यतः ब्रिटेन, जर्मनी और फ्राँस के मरीज उपचार हेतु आते हैं।

- आत्महत्या पर्यटन या इच्छामृत्यु पर्यटन उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई रोगी ऐसे देशों की यात्रा करता है जहाँ इच्छामृत्यु या सहायक आत्महत्या कानूनी रूप से स्वीकृत है।

इच्छामृत्यु के नैतिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं?

- स्वायत्तता (आत्मनिर्णय का अधिकार): रोगियों को अपने जीवन और मृत्यु से संबंधित निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिये।

- यह सिद्धांत निष्क्रिय इच्छामृत्यु का समर्थन करता है, क्योंकि यह गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जीवन-विस्तारक उपचार को अस्वीकार करने की अनुमति प्रदान करता है।

- उपकार (रोगी के कल्याण के लिये कार्य करना): चिकित्सा उपचार का उद्देश्य पीड़ा को कम करना और रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना होना चाहिये।

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु इस सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि यह निरर्थक और व्यर्थ उपचार को समाप्त करने की अनुमति देता है।

- न्याय (समानता और निष्पक्षता): प्रत्येक व्यक्ति को उपशामक देखभाल और कानूनी सुरक्षा तक समान अवसर मिलना चाहिये।

- कमज़ोर या आर्थिक रूप से निर्भर रोगियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिये कि वे सक्रिय या निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अपनाएँ।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- नौकरशाही विलंब: संशोधित 2018 इच्छामृत्यु दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, लेकिन अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण, बहु-स्तरीय अनुमोदन वाली वर्तमान प्रक्रियाएँ अभी भी गंभीर रूप से बीमार रोगियों हेतु देरी का कारण बनती हैं, जिससे पीड़ा बढ़ती है और मृत्यु में गरिमा के संवैधानिक वादे को कमज़ोर किया जाता है।

- व्यावहारिक अनुपलब्धता: परिवार और डॉक्टर अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण उन्हें नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जिससे निर्णय अनौपचारिक हो जाते हैं तथा चिकित्सा पेशेवरों को संभावित कानूनी उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है।

- कम जागरूकता: कई रोगी, परिवार और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, लिविंग विल और अग्रिम निर्देशों जैसे कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं, जो निष्क्रिय इच्छामृत्यु के व्यावहारिक उपयोग को सीमित करते हैं।

- सामाजिक और सांस्कृतिक चिंताएँ: भारत में, जीवन की पवित्रता में विश्वास के कारण इच्छामृत्यु को अक्सर नैतिक विरोध की दृष्टि से देखा जाता है, साथ ही धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसे हत्या के समान माना जाता है।

- खंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: असमान अस्पताल अवसंरचना, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी तथा अस्पताल स्तर पर नैतिकता समितियों का अभाव निष्क्रिय इच्छामृत्यु के समय पर निष्पक्ष और मानवीय कार्यान्वयन को रोकता है।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये क्या सुधार आवश्यक हैं?

- अग्रिम निर्देशों का डिजिटलीकरण: राष्ट्रीय इच्छामृत्यु पोर्टल बनाया जाए, जिसे आधार से जोड़ा जाए, ताकि व्यक्ति अपनी लिविंग विल (Living Will) को पंजीकृत (Register), अद्यतन (Update) या रद्द (Revoke) कर सकें।

- डॉक्टरों को मानसिक क्षमता का सत्यापन ऑनलाइन करने की अनुमति देना, जिससे कागज़ी कार्रवाई और देरी कम हो जाएगी।

- अस्पताल-स्तरीय नैतिकता समितियाँ: वरिष्ठ चिकित्सकों, उपशामक देखभाल विशेषज्ञों और एक स्वतंत्र सदस्य सहित समितियों की स्थापना करना।

- उन्हें 48 घंटे के भीतर जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का अधिकार देने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा।

- पारदर्शी निगरानी: मामलों की निगरानी के लिये एकल-राज्य लोकपाल मॉडल के स्थान पर डिजिटल डैशबोर्ड या राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य आयुक्तों को स्थापित किया जाए।

- विश्वास बनाने और दुरुपयोग को रोकने के लिये आवधिक ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग का संचालन करना।

- अनिवार्य सुरक्षा उपाय: उपचार बंद करने की मंज़ूरी देने से पहले 7 दिन की शांत अवधि, मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपशामक देखभाल समीक्षा शामिल करना।

- कमज़ोर आबादी (वरिष्ठ, विकलांग, आर्थिक रूप से आश्रित) को ज़बरदस्ती से बचाया जाए।

- क्षमता निर्माण एवं जागरूकता: चिकित्सा एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम में जीवन के अंतिम चरण की नैतिकता एवं कानूनी प्रशिक्षण को एकीकृत करना।

- लिविंग विल, अग्रिम देखभाल योजना और उपशामक देखभाल विकल्पों को सामान्य बनाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना।

- सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ: नौकरशाही संबंधी देरी को कम करने और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिये समय पर राहत सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए अनुमोदन को सरल बनाया जाए।

निष्कर्ष

निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कानून को व्यावहारिक, नैतिक तथा भारत के संविधान द्वारा दिये गए "गरिमापूर्ण मृत्यु" के संकल्प के अनुरूप बनाया जा सके। इससे कानूनी मान्यता और व्यावहारिक पहुँच के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से जुड़ी नैतिक और कानूनी चुनौतियों की जाँच कीजिये तथा गरिमापूर्ण मृत्यु के संवैधानिक वादे को सुनिश्चित करने के लिये सुधारों का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. निष्क्रिय इच्छामृत्यु क्या है?

निष्क्रिय इच्छामृत्यु में गंभीर रूप से बीमार रोगियों से जीवन-सहायक उपकरण या चिकित्सा उपचार वापस ले लिया जाता है, जिससे गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की रक्षा करते हुए स्वाभाविक मृत्यु की अनुमति मिल जाती है।

2. क्या भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है?

नहीं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध है, क्योंकि इसे गैर- इरादतन हत्या माना जाता है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के किन मामलों ने भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी?

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल को कानूनी मान्यता प्रदान की।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत।

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।

(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: (C)

मेन्स:

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2020)