मुख्य परीक्षा

भारत में तकनीक-संचालित बहुभाषी समावेशन

चर्चा में क्यों?

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल बहुभाषी समावेशन की दिशा में अग्रसर है।

- भाषिणी, भारतजेन और आदि-वाणी जैसे प्लेटफॉर्म भारत के विशाल भौगोलिक परिदृश्य में शासन, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में 22 अनुसूचित भाषाओं तथा सैकड़ों जनजातीय और क्षेत्रीय बोलियों को संरक्षित, डिजिटाइज़ और प्रोत्साहित करने के लिये उपयोग में लाए जा रहे हैं।

भारत भाषा संरक्षण और डिजिटल समावेशन के साथ प्रौद्योगिकी को किस प्रकार एकीकृत कर रहा है?

- भाषिणी: यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लागू की गई पहल है।

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रियल-टाइम अनुवाद, वाक् पहचान और भाषा समझ से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करती है।

- यह 22 अनुसूचित भाषाओं तथा कई जनजातीय भाषाओं का समर्थन करती है, जिससे शासन, शिक्षा और डिजिटल संचार में बहुभाषी पहुँच संभव हो पाती है।

- संचिका: इसका प्रबंधन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया जाता है।

- यह अनुसूचित और जनजातीय भाषाओं के लिये शब्दकोशों, प्राइमरों, कहानी-पुस्तकों और मल्टीमीडिया संसाधनों को एकत्रित करता है।

- भारतजेन: यह भारतीय भाषाओं के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विकसित एक बहुभाषी एआई मॉडल है।

- यह टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट (T2T) और टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल विकसित करता है।

- यह लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण योजना (SPPEL) और संचिका डिजिटल रिपॉजिटरी के डेटासेट का उपयोग करता है।

- आदि-वाणी: इसे वर्ष 2024 में जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मंच है, जिसे जनजातीय भाषाओं के अनुवाद और संरक्षण के लिये विकसित किया गया है।

- यह उन्नत वाक् पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) का उपयोग करके संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी जैसी भाषाओं का समर्थन करता है।

- GeMAI (गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस एआई असिस्टेंट): इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।

- यह अनेक भारतीय भाषाओं में ध्वनि और पाठ-आधारित समर्थन प्रदान करता है।

- यह छोटे विक्रेताओं और स्थानीय उद्यमियों को उनकी मूल भाषाओं में नेविगेट करने और लेन-देन करने में सहायता करता है।

- अनुवादिनी: इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा विकसित किया गया है।

- इंजीनियरिंग, कानून और चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों को भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने के लिये एआई-आधारित अनुवाद का उपयोग करता है।

- यह मातृभाषा में सीखने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

- ई-कुंभ (कई भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार): AICTE द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भारतीय भाषाओं में तकनीकी और उच्च शिक्षा की पुस्तकों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करता है।

- SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स): यह शिक्षा मंत्रालय (एमओई) का एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म है।

- SWAYAM पूरे भारत में पाँच करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थियों को बहुभाषी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह डिजिटल उच्च शिक्षा में भाषाई समावेशिता को मज़बूत करता है।

भाषा संरक्षण और डिजिटल समावेशन को समर्थन देने वाली राष्ट्रीय और संस्थागत पहलें कौन-सी हैं?

- SPPEL (लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिये योजना): यह शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गई तथा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूरु द्वारा कार्यान्वित की गई।

- 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल अभिलेखीकरण।

- इसका उद्देश्य लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं, खासकर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल संग्रह करना है।

- यह समृद्ध लिखित रूप, ऑडियो और वीडियो डेटासेट तैयार करता है, जो संरक्षण और नवाचार दोनों में मदद करते हैं तथा एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं।

- TRI-ECE (जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम) योजना: यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा कार्यान्वित है।

- यह अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ और भाषण को जनजातीय भाषाओं में और इसके विपरीत रूपांतरित करने के लिये एआई-आधारित अनुवाद उपकरणों को बढ़ावा देती है।

- इसका उद्देश्य सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के साथ सहयोग करना है।

- NTM (राष्ट्रीय अनुवाद मिशन): यह शिक्षा मंत्रालय (MOE) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

- NTM का उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान को लोकतांत्रिक बनाने के लिये ज्ञान और शैक्षणिक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है।

- NMM (राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन): इसका संचालन संस्कृति मंत्रालय (MOC) द्वारा किया जाता है।

- NMM संस्कृत, पाली, प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं में प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार पर कार्य करता है।

प्रौद्योगिकी-आधारित बहुभाषीय प्लेटफार्मों का व्यापक प्रभाव क्या है?

- शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण: भाषिणी और GeMAI जैसे बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपनी भाषा में सरकारी सेवाओं, सूचनाओं और डिजिटल पोर्टलों तक पहुँच हेतु सक्षम बनाते हैं।

- इससे शासन में, विशेषकर ग्रामीण और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिये पारदर्शिता, भागीदारी और विश्वास बढ़ता है।

- शिक्षा और कौशल विकास: ई-कुंभ, अनुवादिनी और स्वयं जैसे मंच क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें, तकनीकी सामग्री और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाते हैं।

- यह मातृभाषा में सीखने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, सीखने की समझ को बेहतर बनाता है तथा डिजिटल शिक्षा में मौजूद अंतर को कम करने में सहायक सिद्ध होता है।

- सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण: SPPEL, संचिका और आदि-वाणी जैसी पहल लुप्तप्राय और जनजातीय भाषाओं का डिजिटल दस्तावेज़ीकरण करती हैं तथा मौखिक परंपराओं, कहानियों और ज्ञान प्रणालियों को जीवित रखती हैं।

- वे यह सुनिश्चित करते हैं कि भाषाई विरासत प्रौद्योगिकी के साथ विकसित हो, न कि उसकी छाया में लुप्त हो जाए।

- आर्थिक और सामाजिक समावेशन: भाषा-समावेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय उद्यमियों, किसानों और छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं, ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं के साथ अधिक आसानी से जुड़ने में मदद करते हैं।

- इससे सूचना संबंधी बाधाएँ कम होती हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

- अनुसंधान और नवाचार: इन पहलों के माध्यम से बनाए गए बड़े बहुभाषी डेटासेट भारत के एआई अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करते हैं तथा स्वदेशी भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत के भाषा संरक्षण प्रयास अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा संचालित हैं ताकि इसकी भाषाई विरासत जीवंत और सुलभ बनी रहे। भाषिणी और भारतजेन जैसे प्लेटफॉर्म समावेशी डिजिटल विकास और बहुभाषी नवाचार में वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करते हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की लुप्तप्राय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भाषिणी क्या है?

भाषिणी, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) के अंतर्गत एक AI-संचालित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है, जिसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा किया जाता है।

2. कौन-सा प्लेटफॉर्म आदिवासी भाषाओं के AI-आधारित संरक्षण पर केंद्रित है?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आदि-वाणी, संथाली, भीली और गोंडी जैसी आदिवासी भाषाओं के रीयल-टाइम अनुवाद और संरक्षण के लिये भारत का पहला AI-संचालित प्लेटफॉर्म है।

3. भारत के बहुभाषी पारिस्थितिकी तंत्र में भारतजेन की क्या भूमिका है?

भारतजेन 22 अनुसूचित भाषाओं के लिये टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच AI अनुवाद मॉडल विकसित करता है, जिससे शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुगमता बढ़ती है।

4. अनुवादिनी और ई-कुंभ जैसी पहल NEP 2020 का समर्थन किस प्रकार करती हैं?

अनुवादी तकनीकी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करती है, जबकि ई-कुंभ शैक्षिक सामग्री तक मुफ्त बहुभाषी पहुँच प्रदान करता है - जो मातृभाषा में शिक्षा के एनईपी 2020 के लक्ष्य का समर्थन करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया।

- पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिये: (2014)

- गुजराती

- कन्नड़

- तेलुगू

उपर्युक्त में से किसे/किन्हें सरकार द्वारा 'शास्त्रीय भाषा/भाषाएँ' घोषित किया गया है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

शासन व्यवस्था

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

प्रीलिम्स के लिये: साइबर अपराध, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

मेन्स के लिये: अंतर्राष्ट्रीय कानून और साइबर गवर्नेंस, पार-देशीय साइबर अपराध

चर्चा में क्यों?

साइबर अपराध से निपटने के लिये विश्व का पहला वैश्विक ढाँचा, साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCC), 193 UN सदस्य देशों में से 72 देशों द्वारा संधि पर पर हस्ताक्षर करने के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी बनने के और करीब आ गया है।

नोट: यह सम्मेलन अक्तूबर 2025 में हनोई, वियतनाम में हस्ताक्षर के लिये खोला गया था, जहाँ उच्च-स्तरीय सम्मेलन के दौरान 72 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये। यह तब प्रभाव में आएगा जब 40 देश इसकी पुष्टि (Ratify) या इसमें शामिल (Accede) हो जाएंगे और उस तिथि के 90 दिन बाद यह लागू होगा।

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCC) क्या है?

- परिचय: UNCC, जिसका आधिकारिक नाम “साइबर अपराध पर सम्मेलन: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रणालियों के माध्यम से किये गए अपराधों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाना” है, पिछले 20 से अधिक वर्षों में वार्ता के माध्यम से तैयार की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय संधि है।

- यह सम्मेलन, जो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) द्वारा विकसित किया गया है, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 79/243 के तहत सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

- मुख्य प्रावधान: UNCC सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रणालियों के माध्यम से किये गए अपराधों को निपटने के लिये कानूनी उपाय प्रदान करता है।

- यह गंभीर अपराधों जैसे अवैध डेटा इंटरसेप्शन, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सीमा-पार साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

- यह कन्वेंशन विकासशील देशों के लिये कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सहायता को बढ़ावा देता है।

- UNCC में डिजिटल लॉ एनफोर्समेंट को सक्षम बनाते हुए मानवाधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है।

- कार्यान्वयन तंत्र: UNCC ने कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिये राज्यों की सम्मेलन (Conference of the States Parties) की स्थापना की है।

- UNODC इस सम्मेलन के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समर्थन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है, साथ ही अपने वैश्विक साइबर अपराध कार्यक्रम (Global Programme on Cybercrime) के माध्यम से मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है।

- जिन राज्यों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं, वे बाद में स्वीकृति साधन (Instrument of Accession) जमा करके इसमें शामिल हो सकते हैं।

- भारत और UNCC: अक्तूबर 2025 तक भारत ने UNCC पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, हालाँकि इसके प्रारूपण में यह सक्रिय रूप से भाग ले रहा था।

- पहले भारत ने साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention on Cybercrime) पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार किया था, जो इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि वह वैश्विक डिजिटल ढाँचों को आकार देने में अधिक भूमिका निभाना चाहता है।

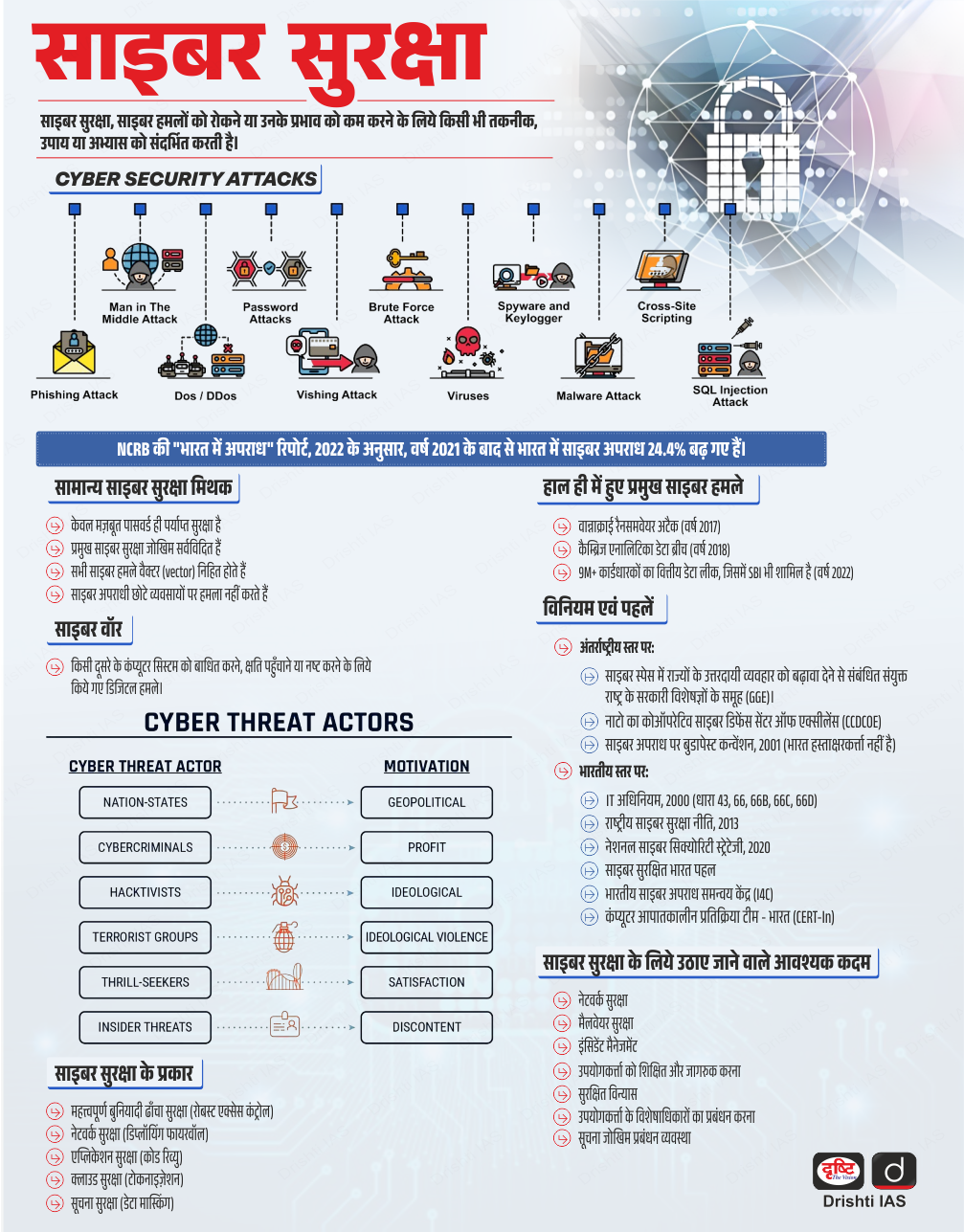

साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर अपराध

- परिचय: इसका संबंध उन आपराधिक गतिविधियों से है जो डिजिटल तकनीकों, नेटवर्क या उपकरणों का उपयोग करती हैं या उन्हें लक्षित करती हैं।

- अपराध करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत हैकर्स से लेकर संगठित अपराध नेटवर्क तक हो सकते हैं, जो इंटरनेट की अज्ञात पहचान और व्यापक पहुँच का लाभ उठाते हैं।

- ये अपराध सीमाओं को पार कर जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

- विकासशील देश विशेष रूप से असुरक्षित हैं क्योंकि उनकी साइबर सुरक्षा अवसंरचना कमज़ोर है और जागरूकता का भी अभाव है।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक और जनरेटिव टूल जैसी उभरती तकनीकों ने गलत सूचना, गोपनीयता और कॉपीराइट उल्लंघन के नए जोखिम उत्पन्न किये हैं।

- वर्गीकरण:

- साइबर-सक्षम अपराध: धोखाधड़ी, तस्करी, हेट स्पीच और हिंसा भड़काने जैसे पारंपरिक अपराध जो ऑनलाइन किये जाते हैं।

- साइबर-निर्भर अपराध: ऐसे अपराध जो केवल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रणालियों के माध्यम से ही हो सकते हैं, जिनमें फिशिंग, पहचान की चोरी, मैलवेयर हमले, और रैंसमवेयर शामिल हैं।

- भारत में साइबर अपराध का खतरा: साइबर अपराध के मामले 2023 में 31.2% बढ़कर 86,420 हो गए, जो वर्ष 2022 में 65,893 मामले थे (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- 2023)। कर्नाटक में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए।

- मुख्य साइबर अपराधों में शामिल हैं: धोखाधड़ी, जबरन वसूली, और यौन शोषण।

- भारत को म्याँमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले सीमा-पार धोखाधड़ी (क्रॉस-बॉर्डर स्कैम) का भी सामना करना पड़ता है।

- जनवरी से मई 2025 के बीच, भारतीयों ने विदेशी-आधारित साइबर धोखाधड़ी में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक समाप्त हो गये थे।

साइबर सुरक्षा

- परिचय: साइबर सुरक्षा वह अभ्यास है जिसमें नेटवर्क, उपकरण और डेटा को अनधिकृत पहुँच, नुकसान या चोरी से सुरक्षित रखा जाता है। यह एक डिजिटल किला (Digital Fortress) की तरह कार्य करती है, जो व्यक्तियों और संगठनों को ऑनलाइन हमलों से बचाती है।

- इसमें ऐसी रणनीतियाँ, नीतियाँ और तकनीकें शामिल हैं जो खतरों की पहचान और मूल्यांकन, साइबर हमलों को रोकने तथा पता लगाने एवं नुकसान को कम करने के लिये कार्य करती हैं, साथ ही घटनाओं से जल्दी पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

- एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचा तेज़ी से जुड़े हुए विश्व में गोपनीयता, भरोसा और डेटा की अखंडता बनाए रखने में मदद करता है।

UN साइबर अपराध सम्मेलन के तहत भारत के लिये चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?”

चुनौतियाँ

- गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ: सम्मेलन की निगरानी संबंधी प्रावधान भारत के संवैधानिक गोपनीयता के अधिकार के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जैसा कि जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 में सामने आया था।

- डेटा संप्रभुता से संबंधित मुद्दे: भारत का मूल देश की पूर्व लिखित सहमति के बिना डेटा साझा न करने का रुख संधि के सीमा-पार डेटा साझा करने वाले प्रावधानों के साथ टकरा सकता है।

- रणनीतिक सतर्कता: भारत का संधि पर हस्ताक्षर करने में हिचकिचाहट उसकी स्वायत्तता की सुरक्षा करती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वह भविष्य में डिजिटल नियम निर्माण में अपने प्रभाव को सीमित कर सकता है।

अवसर

- मज़बूत वैश्विक सहयोग: यह भारत को साइबर अपराध जाँच और साक्ष्य साझा करने में अन्य देशों के साथ अधिक करीबी रूप से काम करने में सक्षम बनाता है।

- क्षमता निर्माण समर्थन: यह भारत को राष्ट्रीय साइबर अपराध इकाइयों को सशक्त बनाने के लिये UN द्वारा संचालित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता तक पहुँच प्रदान करता है।

- नीति संरेखण: यह भारत को अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को अद्यतन करने और डेटा सुरक्षा तथा साइबर कानूनों को आधुनिक बनाने के लिये प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष

UN साइबर अपराध संधि वैश्विक साइबर सुरक्षा शासन में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश साइबर अपराध के खिलाफ असुरक्षित न रहे। लेकिन यह गोपनीयता, मानवाधिकार और डिजिटल संप्रभुता जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है।

भारत के लिये चुनौती यह है कि ऐसा ढाँचा तैयार किया जाए जो साइबर लचीलापन को सुदृढ़ बनाए और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा भी सुनिश्चित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCC) के उद्देश्य और मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. UN साइबर सुरक्षा कन्वेंशन (UNCC) क्या है?

UNCC साइबर अपराध पर पहला वैश्विक संधि है, जिसे दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाया गया, ताकि कानूनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, सीमा-पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने की सुविधा मिल सके और सहयोग एवं क्षमता निर्माण को मज़बूत किया जा सके।

2. क्या भारत ने UNCC पर हस्ताक्षर किये हैं?

नहीं, अक्तूबर 2025 तक भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, हालाँकि उसने इसे ड्राफ्ट करने में हिस्सा लिया था, लेकिन प्राइवेसी, डेटा सॉवरेनिटी और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था।

3. आज भारत के सामने मुख्य साइबर खतरे क्या हैं?

साइबर अपराध में वृद्धि, जिसमें धोखाधड़ी, जबरन वसूली और यौन शोषण शामिल हैं, वर्ष 2023 में मामलों में 31.2% की वृद्धि देखी गई (NCRB), साथ ही करोड़ों रुपये के बड़े सीमा-पार वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न 1. भारत में, किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं? (2020)

- यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच बाधित कर देता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत

- यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत

- यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत

- यदि कोई तीसरा पक्ष मुक़दमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

प्रश्न 2. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है/हैं ? (2017)

- सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)

- डेटा सेंटर

- कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (D)

मेन्स

प्रश्न. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (2022)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

22वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

प्रिलिम्स के लिये: हिंद-प्रशांत क्षेत्र, आसियान, एक्ट ईस्ट नीति, मुक्त व्यापार समझौता, रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक।

मेन्स के लिये: भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र, भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के तहत आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) को अपनाने के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- इंडो-पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific – AOIP): भारत ने आसियान की केंद्रीयता, एकता और इंडो-पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण (AOIP) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

- भारत ने तिमोर लेस्ते (पूर्वी तिमोर) का स्वागत किया, जो आसियान का 11वाँ सदस्य बना है तथा पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में उसकी भागीदारी का स्वागत किया गया।

- आसियान-भारत कार्य योजना (2026–2030): वर्ष 2022 में घोषित व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) को लागू करने हेतु आसियान-भारत कार्य योजना (2026–2030) को अनुमोदित किया गया।

- वर्ष 2025 को आसियान–भारत पर्यटन वर्ष (ASEAN–India Year of Tourism) के रूप में घोषित किया गया।

- वर्ष 2026 को “आसियान–भारत समुद्री सहयोग वर्ष (ASEAN–India Year of Maritime Cooperation)” के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि ब्लू इकॉनमी में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

- क्षमता निर्माण में सहयोग: नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र (Centre for Southeast Asian Studies) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिल सके।

- भारत और आसियान ने शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T), फिनटेक के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, उभरती तकनीकें, रेयर अर्थ्स और महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग गहराने पर बल दिया।

- सांस्कृतिक और समुद्री विरासत: भारत गुजरात के लोथल में ईस्ट एशिया समिट समुद्री विरासत महोत्सव की मेजबानी करेगा,

- साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक सम्मेलन आयोजित करेगा,

जिसका उद्देश्य सुरक्षित और सतत् समुद्री शासन को प्रोत्साहित करना है।

- साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक सम्मेलन आयोजित करेगा,

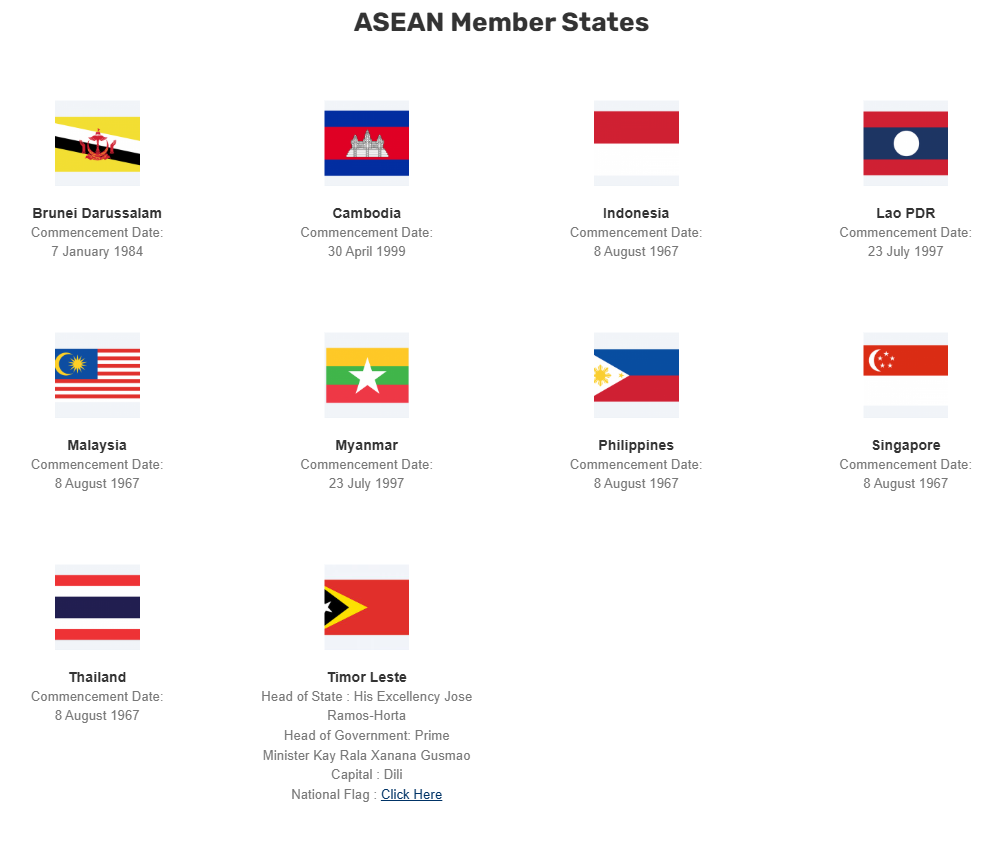

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

- आसियान (ASEAN) की स्थापना वर्ष 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड — इन पाँच संस्थापक देशों ने आसियान घोषणा पत्र (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर किये।

- ब्रुनेई दारुस्सलाम ने वर्ष 1984 में आसियान की सदस्यता ग्रहण की, इसके बाद वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस और म्याँमार वर्ष 1997 में तथा कंबोडिया वर्ष 1999 में सदस्य बने। अक्तूबर 2025 में तिमोर लेस्ते (पूर्वी तिमोर) के शामिल होने के साथ ही आसियान के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

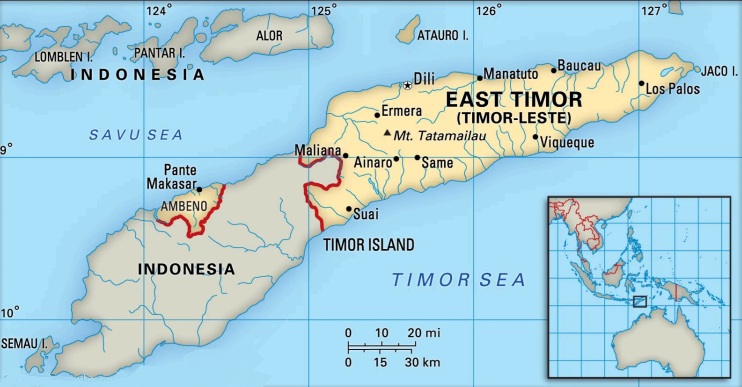

तिमोर-लेस्ते आसियान का 11वाँ सदस्य बना

- तिमोर-लेस्ते आधिकारिक तौर पर आसियान का 11वाँ सदस्य बन गया है, वर्ष 1999 के बाद से समूह का यह पहला विस्तार है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित, तिमोर द्वीप समुद्री दक्षिण-पूर्व एशिया का हिस्सा है जो लेसर सुंडा द्वीप समूह में सबसे बड़ा और पूर्वी द्वीप है।

- इस पहाड़ी द्वीप के उत्तर में ओम्बाई जलडमरूमध्य, वेटार जलडमरूमध्य और ग्रेटर बांदा सागर स्थित हैं, दक्षिण में तिमोर सागर इस द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में इंडोनेशिया का पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत स्थित है।

- इसकी अर्थव्यवस्था तिमोर सागर में तेल और गैस भंडारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

भारत-आसियान संबंधों का रणनीतिक महत्त्व क्या है?

- आर्थिक और व्यापारिक संबंध: 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP और 650 मिलियन (65 करोड़) जनसंख्या के साथ आसियान (ASEAN) भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- वर्ष 2023–24 में द्विपक्षीय व्यापार 122.67 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो मज़बूत आर्थिक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है।

- आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement – AITGA) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे वर्ष 2009 में व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये हस्ताक्षरित किया गया था।

- रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग: आसियान क्षेत्रीय तनावों के बीच एक रणनीतिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक दृष्टि को बल मिलता है, साथ ही आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) को भी समर्थन मिलता है।

- भारत, ईस्ट एशिया समिट, आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum), आसियान समुद्री मंच तथा आसियान–भारत समुद्री अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

- सहयोग के क्षेत्र समुद्री डकैती-रोधी उपायों, आपदा प्रबंधन और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तक विस्तृत हैं, जो भारत की SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति के अनुरूप है।

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: फिलिपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता तथा नियमित समुद्री अभ्यास बढ़ते विश्वास और सहयोग के प्रतीक हैं।

- संपर्क और प्रौद्योगिकी एकीकरण: भारत–म्याँमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे प्रमुख परियोजनाएँ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करती हैं।

- 5G, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग से डिजिटल और तकनीकी साझेदारी और मज़बूत होती है।

- सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंध: पर्यटन, शैक्षणिक सहयोग तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के नेटवर्क के माध्यम से भारत और आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की निकटता निरंतर बढ़ रही है।

निष्कर्ष:

22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की पुष्टि की। वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने और कार्य योजना (2026-2030) को अपनाने के साथ, भारत और आसियान ने कनेक्टिविटी, सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और सतत् विकास में सहयोग के लिये एक स्पष्ट रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न प्रश्न: भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सामरिक और आर्थिक नेतृत्व को बढ़ाने के लिये आसियान के साथ अपनी साझेदारी का लाभ किस प्रकार उठा सकता है। चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: 2025 में आयोजित 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था?

शिखर सम्मेलन में बेहतर कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, सतत् विकास और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं शिक्षा में गहन सहयोग के माध्यम से आसियान-भारत संबंधों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रश्न: आसियान का 11वाँ सदस्य कौन सा देश है?

तिमोर-लेस्ते वर्ष 2025 में आसियान का 11वाँ सदस्य बन गया, जो वर्ष 1999 के बाद से इस समूह का पहला विस्तार है।

प्रश्न: भारत नए क्षेत्रों में आसियान के साथ अपने जुड़ाव को किस प्रकार बढ़ा रहा है?

भारत डिजिटल भुगतान, अर्द्धचालक, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजों और नीली अर्थव्यवस्था पहलों में सहयोग का विस्तार करने और साथ ही अनुकूल क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत की "पूर्व की ओर देखो नीति" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। ‘

- भारत शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न शून्यता को दूर करना चाहता है।

- भारत दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मेन्स:

प्रश्न. नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या यह क्षेत्र में मौज़ूदा साझेदारियों को खत्म करने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2021)

शासन व्यवस्था

भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय चुनाव आयोग (ECI), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, विधि आयोग।

मेन्स के लिये: राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र - इसका महत्त्व, कानूनी और संस्थागत ढाँचा, इसके अभाव के कारण और दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिये आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

भारत में पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि वंशवादी राजनीति और राजनीतिक परिवारों के भीतर सत्ता का संकेंद्रण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही दलों में प्रचलित हो गया है।

आंतरिक पार्टी लोकतंत्र क्या है?

- परिचय: यह राजनीतिक दलों के संगठन, संरचना और कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो सीधे प्रभावित करती है कि उम्मीदवारों का चयन व नेताओं का चुनाव कैसे होता है, नीतियाँ किस प्रकार निर्मित की जाती हैं और वित्तीय प्रबंधन कैसे संचालित किया जाता है।

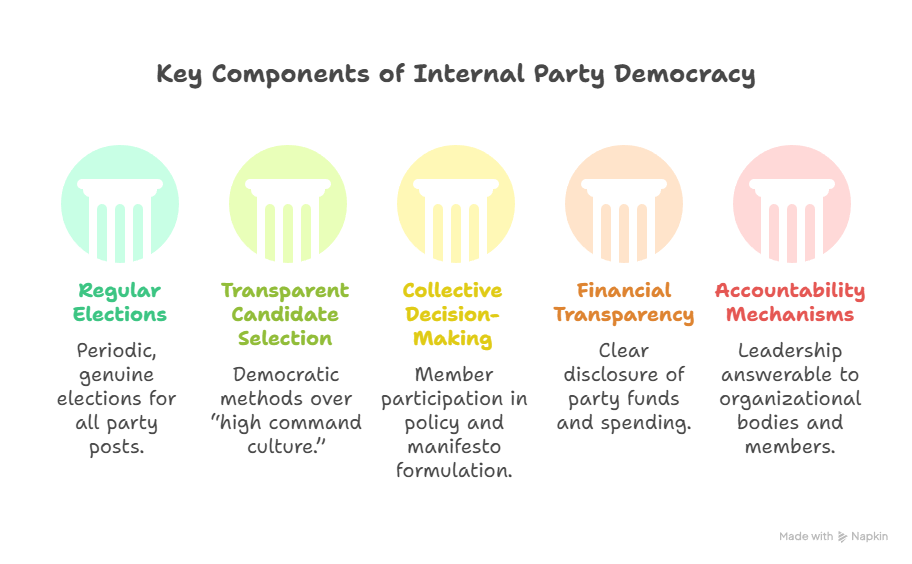

- आवश्यक घटक:

- कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 29A के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये—“लोकतंत्र” का अर्थ आंतरिक लोकतंत्र है, हालाँकि यह अभी भी अपरिभाषित है।

- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) दलों के विभाजन की स्थिति में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करता है। प्रायः वह पार्टी का चुनाव चिह्न उस समूह को प्रदान करता है, जिसके पास निर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों का बहुमत होता है, न कि केवल राजनीतिक वंशजों को।

- 255वीं विधि आयोग रिपोर्ट: यह पार्टी संरचना, चुनाव और उम्मीदवार चयन संबंधी नियमों के माध्यम से आंतरिक लोकतंत्र पर ज़ोर देती है तथा ECI को गैर-अनुपालन करने पर पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्रदान करता है।

- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): इसने भारत में राजनीतिक दलों और गठबंधनों के पंजीकरण और कामकाज को विनियमित करने के लिये एक व्यापक कानून बनाने का आह्वान किया।

भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है?

- वंशवाद और भाई-भतीजावाद पर अंकुश: यह एक ही परिवार या छोटे गुट के भीतर सत्ता के संकेंद्रण को कम करता है तथा वंशवादी राजनीति पर नियंत्रण रखता है।

- वंशवादी राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सत्ता और नेतृत्व एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है, जिससे राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदार सफल होते हैं और प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं।

- एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 5,294 वर्तमान विधायकों (सांसद, विधायक, विधान पार्षद) में 989 परिवारों के 1,174 वंशवादी हैं। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्रमुख पार्टी में मौजूद है।

- लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है: यह लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में कार्य करता है, नागरिकों के बीच एक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- योग्यता को बढ़ावा देता है: यह समर्पित और जनप्रिय ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को उनकी योग्यता और संगठन के सदस्यों के समर्थन के आधार पर नेतृत्व पदों तक आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराता है।

- प्रतिनिधित्व बढ़ाता है: यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी अपने सदस्यों और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ी रहे, जिससे यह अधिक प्रतिनिधि बन सके।

- पार्टी एकता को बढ़ावा देता है: समावेशी निर्णय प्रक्रिया से न केवल व्यापक सहमति विकसित की जा सकती है, बल्कि आंतरिक गुटबाज़ी और विवादों में भी कमी लाई जा सकती है।

पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिये कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- सत्ता का संकेंद्रण: सत्ता एक ही नेता या छोटे "हाई कमांड" में केंद्रीकृत हो जाती है, जिससे स्थानीय इकाइयों को कमज़ोर किया जाता है और विचारधारा के प्रति वफादारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जो असहमति और आंतरिक बहस को दबा देती है।

- भाई-भतीजावाद और पक्षपात: राजनीतिक दल प्रायः पारिवारिक उद्यमों की भाँति कार्य करते हैं, जहाँ नेतृत्व वंशानुगत रूप से हस्तांतरित होता है, पार्टी तक पहुँच स्थापित राजनीतिक परिवारों द्वारा नियंत्रित की जाती है, और समय के साथ पार्टी की पहचान किसी एक परिवार के इर्द-गिर्द सिमट जाती है।

- कानूनी कमज़ोरियाँ: भारत में राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य करने वाला ठोस विधिक ढाँचा नहीं है। उम्मीदवारों के चयन हेतु लोकतांत्रिक चुनावों की कोई बाध्यता न होना एक गंभीर संस्थागत कमी है।

- चुनावी तर्क: दल केंद्रीकृत नेतृत्व को यह कहते हुए उचित ठहराते हैं कि मज़बूत वंशवादी नेता पार्टी को स्थिरता, एकजुटता और स्पष्ट ब्रांड पहचान प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि आंतरिक चुनावों से गुटबाजी बढ़ सकती है और चुनावी प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

- आंतरिक सुधारों का अभाव: दलों के भीतर सुधार की माँग कमज़ोर है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति अब भी सामंती निष्ठा पर आधारित है—जहाँ प्रभावशाली परिवारों के प्रति वफादारी को पुरस्कृत किया जाता है, और सुधारवादी आवाज़ों को प्रायः निलंबन या निष्कासन का जोखिम उठाना पड़ता है।

भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?

- दलों के भीतर संस्थागत सुधार: दलों को एक पारदर्शी संविधान अपनाना चाहिये, स्वतंत्र निगरानी के साथ नियमित आंतरिक चुनाव सुनिश्चित करने चाहिये और निर्णय लेने में सदस्यों की वास्तविक भागीदारी के लिये विचार-विमर्श मंचों को बढ़ावा देना चाहिये।

- दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्ता (1998) समितियों ने राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता का आग्रह किया।

- विधायी सुधार: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शी और लोकतांत्रिक उम्मीदवार चयन को आंतरिक चुनावों के माध्यम से अनिवार्य किया जाना चाहिये। अनुपालन न करने पर जुर्माना, पार्टी की मान्यता रद्द करना या चुनाव चिह्न वापस लेना जैसी क्रमिक दंडात्मक व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिये।

- नागरिक समाज की भूमिका: नागरिक समाज को नियमित रूप से राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन और रैंकिंग करनी चाहिये, जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस विषय को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना चाहिये तथा मतदाताओं की राय का उपयोग कर पार्टी लोकतंत्र को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहिये।

- व्यवहारिक परिवर्तन: दलों को वंश के बजाय प्रदर्शन और सदस्य समर्थन के आधार पर ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कृत करना चाहिये। साथ ही, सदस्यों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग करने और नेतृत्व की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में दलों के भीतर कमजोर आंतरिक लोकतंत्र ने वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिससे योग्यता और समान प्रतिनिधित्व की नींव कमज़ोर पड़ती है। इसे सशक्त करने के लिये व्यापक विधायी सुधार, पार्टी संरचनाओं में जवाबदेही की स्थापना और प्रामाणिक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के लिये नागरिक समाज का निरंतर दबाव अनिवार्य है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "वंशवादी राजनीति भारत में कमज़ोर अंतर-दलीय लोकतंत्र का कारण और परिणाम दोनों है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. आंतरिक दलीय लोकतंत्र (IPD) क्या है?

IPD का अर्थ है नेताओं और उम्मीदवारों के चयन के लिये पारदर्शी, सदस्य-संचालित प्रक्रियाएँ, नियमित आंतरिक चुनाव और राजनीतिक दलों के भीतर जवाबदेही तंत्र।

2.किन समितियों ने भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की सिफारिश की?

दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की सिफारिश की।

3. कौन-से कानून दलीय लोकतंत्र का उल्लेख करते हैं या उससे संबंधित हैं?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A और चुनाव आयोग के नियमों में दलीय संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी बाध्यकारी कानून आंतरिक लोकतंत्र के कार्यान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2017)

1- भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।

2- केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।

3- चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को हल करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये। (2022)