भारतीय अर्थव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 8वाँ सत्र

प्रीलिम्स के लिये: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS), बिल्डिंग-इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

मेन्स के लिये: भारत का नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा संक्रमण में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की भूमिका

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 8वीं असेंबली के सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ (Global South) से समावेशी सौर क्रांति का नेतृत्व करने का आग्रह किया और सौर ऊर्जा संचालित विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के 8वें सत्र की मुख्य बातें क्या हैं?

- SUNRISE नेटवर्क: ISA ने सनराइज़ (Solar Upcycling Network for Recycling, Innovation & Stakeholder Engagement) पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सौर क्षेत्र में पुनर्चक्रण, नवाचार और हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।

- इसका मुख्य उद्देश्य सौर अपशिष्ट के सतत् प्रबंधन के माध्यम से पुनर्चक्रण, नवाचार और हरित रोज़गार का सृजन है।

- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG): विभिन्न महाद्वीपों के बीच रीज़नल सोलर इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिये एक विशेष OSOWOG कार्यक्रम शुरू किया गया था।

- इस योजना में एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के बीच मुख्य ट्रांसमिशन लिंक की पहचान की गई है और अगले 2–3 वर्षों में व्यवहार्यता अध्ययन किये जाने हैं।

- SIDS सौर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म: 16 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) ने ISA और विश्व बैंक के साथ साझा सौर ऊर्जा खरीद, डिजिटल एकीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये, ताकि ऊर्जा क्षेत्र में समुत्थानशीलता बनी रहे।

- वैश्विक क्षमता केंद्र और ISA अकादमी: ISA ने भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र की घोषणा की, जिसे “सौर ऊर्जा के लिये सिलिकॉन वैली” के रूप में स्थापित किया गया है, जो वैश्विक उत्कृष्टता केंद्रों को जोड़ता है।

- ISA अकादमी, एक AI-आधारित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा कौशल और ज्ञान को मज़बूत करने के लिये प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेगी।

ISA ने ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स पर रिपोर्ट जारी की

- सत्र में पाँच ISA रिपोर्ट लॉन्च की गई: ईज़ ऑफ डूइंग सोलर 2025, सोलर PV स्किल्स एंड जॉब्स इन अफ्रीका, सोलर कंपास, ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क और ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स और आउटलुक 2025, इन रिपोर्टों में वैश्विक सौर ऊर्जा के प्रमुख रुझानों को उजागर किया गया है।

- ईज़ ऑफ डूइंग सोलर 2025: वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में कुल 2,083 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 2,083 billion) का निवेश हुआ। इसमें ISA सदस्य देशों का योगदान 861.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो ग्लोबल साउथ (Global South) की बढ़ती नेतृत्व क्षमता और भूमिका को दर्शाता है।

- सौर ऊर्जा (Solar Power) में 521 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 521 billion) का निवेश हुआ, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों का प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी।

- ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स और आउटलुक 2025: यह रिपोर्ट पुष्टि करती है कि सौर ऊर्जा अब स्वच्छ ऊर्जा विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख शक्ति बन चुकी है।

- सोलर कंपास- एकीकृत PV अनुप्रयोग: यह रिपोर्ट बिल्डिंग-इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स (BIPV) में मौजूद अवसरों को रेखांकित करती है, क्योंकि विकासशील देशों में भविष्य की लगभग 70% इमारतें अभी निर्मित होनी बाकी हैं।

- ISA का लक्ष्य BIPV की लागत को रूफटॉप सोलर के स्तर तक लाना है और ग्लोबल साउथ के देशों में सौर-उपयुक्त आवास नीतियों को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्या है?

- गठन और सदस्यता: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का गठन वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित भारत और फ्राँस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 21वें सम्मेलन (COP21) में किया गया था। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया।

- इस समय इसके 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं, जो मिलकर विश्वभर में स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय सौर ऊर्जा की पहुँच बढ़ाने के लिये कार्य कर रहे हैं।

- मुख्य मिशन: ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा को विश्व के सतत् ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण में मुख्य चालक के रूप में बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा पहुँच और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।

- रणनीतिक स्तंभ:

- उत्प्रेरक वित्त केंद्र: इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है।

- वैश्विक क्षमता केंद्र और डिजिटलीकरण: यह सदस्य देशों में नवाचार, क्षमता विकास और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करता है।

- क्षेत्रीय और देश-स्तरीय सहभागिता: यह स्थानीय सहयोग और भागीदारी के माध्यम से विशेष तौर पर डिज़ाइन की गई पहलों को लागू करने में मदद करता है।

- टेक्नोलॉजी रोडमैप और नीति: यह नवीनतम सौर तकनीकों के संचालन और उपयोग को व्यावहारिक नीतियों और ज्ञान स्रोतों के माध्यम से बढ़ावा देता है।

- महत्त्व: ISA का उद्देश्य स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा प्रदान करके समुदायों के जीवन को बदलना, सतत् विकास को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

भारत सौर ऊर्जा परिवर्तन में किस प्रकार अग्रणी है?

- आईआरईएनए (IRENA) की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर स्थित है।

- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 के 2.82 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2025 में 110.9 गीगावाट हो गई है, जो लगभग 39 गुना वृद्धि को दर्शाती है। केवल वर्ष 2024–25 के दौरान ही 23.83 गीगावाट की नई सौर क्षमता दर्ज की गई है, जो एक उपलब्धि है।

- विनिर्माण में वृद्धि (2014 से मार्च 2025): सौर पीवी मॉड्यूल क्षमता 2.3 गीगावाट से बढ़कर 88 गीगावाट हो गई, जो 38 गुना वृद्धि है।

- सौर पीवी सेल क्षमता 1.2 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है, जो 21 गुना वृद्धि को दर्शाती है।

- प्रमुख पहल:

- राष्ट्रीय सौर मिशन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा, इसका उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।

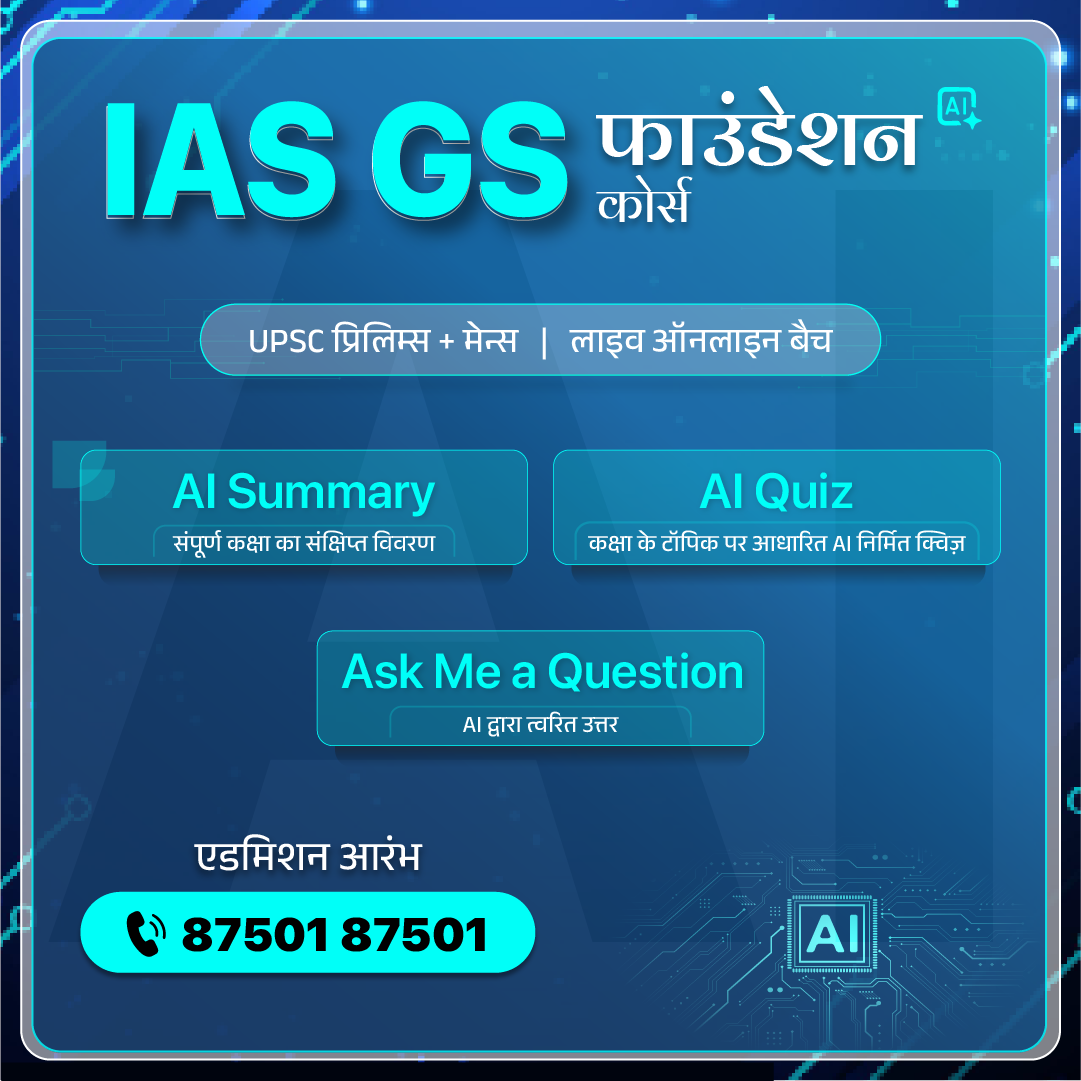

- प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: घरों में छतों पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है।

- प्रधानमंत्री-कुसुम योजना: किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़ी प्रणालियाँ स्थापित करने में सहायता करती है।

- सौर पार्क योजना: राज्यों में बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के विकास को सक्षम बनाती है।

- सौर विनिर्माण के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI): उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है।

- भारत की ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ और ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ जैसी पहलें अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की साझेदारी के माध्यम से अफ्रीकी देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में भी लागू की जा रही हैं।

- सतत् और जन-केंद्रित दृष्टिकोण: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाती है, प्रौद्योगिकी साझाकरण और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

- प्रगति केवल मेगावाट से नहीं, बल्कि बेहतर जीवन और सशक्त समुदायों से मापी जाती है।

भारत के सौर ऊर्जा विकास के लिये चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?

|

पहलू |

चुनौतियाँ |

अवसर |

|

आयात पर निर्भरता |

भारत अपने सौर सेल और मॉड्यूल का 50% से अधिक चीन से आयात करता है, जिससे आपूर्ति शृंखला और ऊर्जा सुरक्षा को जोखिम होता है। |

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) और खनिज पुनर्चक्रण के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाई जा सकती है। |

|

रोज़गार |

आयात-प्रधान मूल्य शृंखला के कारण रोज़गार सृजन सीमित है। |

घरेलू उत्पादन बढ़ाने से हरित रोज़गार के अवसरों में विस्तार हो सकता है। |

|

भूमि उपयोग संघर्ष |

सौर परियोजनाओं के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, जो अक्सर कृषि और जैव विविधता से प्रतिस्पर्द्धा करती है। |

एग्रीवोल्टैक्स (भूमि का दोहरा उपयोग) और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स जैसे ओंकारेश्वर (600 मेगावाट) को बढ़ावा देकर संघर्षों को कम किया जा सकता है। |

|

ग्रिड और भंडारण घाटा |

ट्रांसमिशन हानि और महॅंगी भंडारण प्रणालियाँ सौर ऊर्जा के एकीकरण में बाधा हैं। |

स्मार्ट ग्रिड, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और हाइब्रिड मॉडल (सौर–जल–बैटरी) में निवेश से स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। |

|

विनिर्माण अंतराल |

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कमज़ोरी और अपस्ट्रीम घटकों (पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स) के लिउए अवसंरचना की कमी। |

संपूर्ण सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर और पेरोव्स्काइट व नेक्स्ट-जेन पीवी तकनीक में अनुसंधान को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। |

|

सौर अपशिष्ट प्रबंधन |

पुनर्चक्रण मानकों की कमी भविष्य में पर्यावरणीय खतरे पैदा कर सकती है। |

सौर पुनर्चक्रण दिशानिर्देश लागू कर और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल (जैसे SUNRISE नेटवर्क) विकसित कर स्थायी समाधान प्राप्त किये जा सकते हैं। |

|

ऊर्जा मांग में वृद्धि |

वर्ष 2050 तक ऊर्जा की मांग 73 एक्साजूल तक पहुँचने का अनुमान है, जो यदि पूरी नहीं हुई तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ा सकती है। |

पीएम-कुसुम, सोलर पार्क और आईएसए सहयोग जैसी योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ाकर बढ़ती मांग को सतत् रूप से पूरा किया जा सकता है। |

निष्कर्ष:

“वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड” (एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड) की मूल दृष्टि से प्रेरित होकर, भारत ने वैश्विक सौर सहयोग, सतत् नवाचार और समावेशी ऊर्जा पहुँच को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: ऊर्जा परिवर्तन हेतु दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1.अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्या है?

ISA, सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिये भारत और फ्राँस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है; इसके 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं और इसका मुख्यालय भारत में है।

2.SUNRISE क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

SUNRISE (रीसाइक्लिंग, इनोवेशन और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट के लिये सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क) ISA की एक पहल है जिसका उद्देश्य सौर रीसाइक्लिंग और चक्रीयता को विकसित करना, जीवन-काल के अंत में अपशिष्ट को कम करना तथा सौर मूल्य शृंखला में हरित रोज़गार उत्पन्न करना है।

3.वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) का लक्ष्य क्या है?

OSOWOG सीमा पार स्वच्छ ऊर्जा विनिमय को सक्षम बनाने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका में क्षेत्रीय सौर अंतर्संबंधों की तलाश करता है।

4.ISA के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन प्रमुख भारतीय योजनाओं को साझा किया जा रहा है?

भारत के जन-केंद्रित कार्यक्रम पीएम-सूर्य घर (रूफटॉप सोलर) और पीएम-कुसुम (पंपों और विकेंद्रीकृत प्रणालियों का सौरीकरण) को अफ्रीका और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के लिये अनुकरणीय मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) को वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था।

- इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न 1. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं, हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये। (2020)

मुख्य परीक्षा

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) को अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुई भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सके और भविष्य की स्वास्थ्य आपदाओं के लिये तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके।

- यह मिशन सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है और SDG-3 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

PM-ABHIM क्या है?

- परिचय: PM-ABHIM देशव्यापी सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसका उद्देश्य एक लचीली, सुलभ और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है, जो वर्तमान एवं भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हो।

- उद्देश्य एवं क्रियान्वयन: इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवा वितरण के अंतराल को पाटना है।

- यह केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) के तहत संचालित होती है और वित्त वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 के बीच प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण: यह मिशन रोग निगरानी, अनुसंधान और वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाने पर ज़ोर देता है, जो मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है।

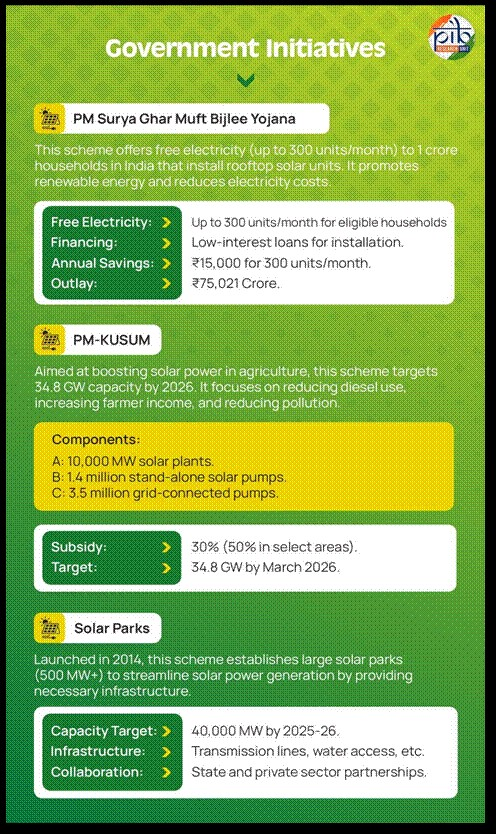

- PM-ABHIM के प्रमुख घटक:

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM): उप-स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ग्रामीण (R-AAM) और शहरी (U-AAMs) इकाइयों में उन्नत किया जा रहा है, ताकि समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

- ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ (BPHU): स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये स्थापित की गई हैं।

- एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (IPHL): ज़िला स्तर पर उन्नत निदान और रोग निगरानी के लिये प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

- गहन देखभाल अस्पताल ब्लॉक्स (CCBs): उच्च जनसंख्या वाले ज़िलों में नए तृतीयक देखभाल केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

- स्वास्थ्य निगरानी एवं IT प्रणालियाँ: पूरे देश की प्रयोगशालाओं को जोड़ने वाला रीयल-टाइम डिजिटल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।

- स्वास्थ्य अनुसंधान एवं नवाचार: संक्रामक रोगों और वन हेल्थ पहलों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये सहायता प्रदान की जा रही है।

- महत्त्व:

- समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण: AAM, IPHL और CCB की स्थापना तथा उन्नयन के माध्यम से यह मिशन सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिये, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये सुलभ हों।

- निगरानी प्रणालियों का विस्तार: PM-ABHIM भारत के रोग निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करता है, जिससे ब्लॉक, ज़िला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रीयल-टाइम डेटा एकीकरण संभव हो सके।

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का समर्थन: अवसंरचना के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार के माध्यम से, PM-ABHIM भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने तथा सतत् विकास लक्ष्य 3 (SDG-3) को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सशक्त करता है, ताकि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो।

- विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण: PM-ABHIM स्थानीय स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है, जिसमें उप-स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और झुग्गी तथा वंचित शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (U-AAMs) की स्थापना शामिल है, जिससे प्राथमिक देखभाल सेवाओं तक पहुँच में सुधार होता है।

भारत की प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल पहलें कौन-सी हैं?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व वाली तथा विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ, किफायती और समान रूप से उपलब्ध हो सकें, विशेष रूप से कमज़ोर एवं वंचित समूहों के लिये।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017):

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के रूपांतरण की आधारशिला रखी।

- इसने सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों के महत्त्व पर बल दिया तथा प्रशिक्षित प्राथमिक प्रत्युत्तरकर्त्ताओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और आपदा तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके।

- NHM की सफलता पर आधारित, आयुष्मान भारत योजना (2018) ने भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।

- यह योजना निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को एकीकृत करती है। इस योजना के चार प्रमुख स्तंभ हैं:

- आयुष्मान भारत योजना (2018):

- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB–PMJAY)

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM–ABHIM)

WHO का वैश्विक महामारी समझौता

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत पहली वैश्विक महामारी संधि अपनाई।

- इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना और महामारी के दौरान समान एवं न्यायसंगत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

- 20 मई, 2025 को अपनाया गया यह समझौता निदान, टीकों और उपचारों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

- यह तंबाकू नियंत्रण पर वर्ष 2003 के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बाद दूसरा वैश्विक कानूनी उपकरण है।

निष्कर्ष:

अपनी शुरुआत के चार वर्षों बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) ने महामारी तैयारी, अवसंरचना आधुनिकीकरण और रोग निगरानी में निवेश के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को रूपांतरित कर दिया है। PM-ABHIM, सभी नागरिकों के लिये एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक समान भविष्य के निर्माण के प्रयासों में भारत की मुख्य आधारशिला के रूप में कार्य कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न

|

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

प्रश्न. PM-ABHIM कब शुरू किया गया था?

यह मिशन अक्तूबर 2021 में शुरू किया गया था, जिसके लिये ₹64,180 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–2026 की अवधि के लिये किया गया।

प्रश्न. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, रोग निगरानी प्रणाली में सुधार करना और सभी स्तरों पर किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

प्रश्न. PM-ABHIM अन्य स्वास्थ्य पहलों को कैसे पूरक बनाता है?

यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और आयुष्मान भारत योजना को पूरक बनाता है, क्योंकि यह अवसंरचना, अनुसंधान और महामारी तैयारी पर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता है।

प्रश्न. PM-ABHIM के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं?

इसके प्रमुख घटक हैं — आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM), ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ (BPHU), एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (IPHL), गहन देखभाल अस्पताल ब्लॉक्स (CCB) तथा IT-सक्षम रोग निगरानी प्रणाली

।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्व कार्यकर्त्ता, 'आशा' (ASHA) के कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं? (2012)

- स्त्रियों को प्रसव-पूर्व देखभाल जाँच के लिये स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना

- गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिये गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना

- पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना

- बच्चे का प्रसव कराना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे? (2015)

मुख्य परीक्षा

RBI का स्वर्ण भंडार 100 बिलियन डॉलर से अधिक

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने स्वर्ण प्रत्यावर्तन (Gold Repatriation) प्रयासों को और तीव्र किया है और अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच विदेशों से लगभग 64 टन सोना वापस लाते हुए भारत के स्वर्ण भंडार को 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है।

- पिछले एक दशक में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 7% से लगभग दोगुनी होकर लगभग 15% हो गई।

- सितंबर 2025 तक, RBI के पास कुल 880.8 टन सोना था जिसमें से 575.8 टन भारत में, 290.3 टन विदेशों में (बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) रखा गया था और 14 टन सोना जमा (Deposits) के रूप में था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्वर्ण भंडार बढ़ाने के प्रमुख कारण क्या हैं?

- विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मुख्यतः अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं में हैं। स्वर्ण भंडार बढ़ाने से इन भंडारों में विविधता आती है, जिससे मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।

- वैश्विक अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा: जब वैश्विक स्तर पर युद्ध, मुद्रास्फीति में वृद्धि या वित्तीय अस्थिरता जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तब सोना एक सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है।

- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बाज़ार की अनिश्चितता के बीच RBI अपने स्वर्ण भंडार को एक सुरक्षा कवच के रूप में बढ़ा रहा है।

- अच्छा प्रतिफल: स्वर्ण कीमतें दीर्घकाल में निरंतर बढ़ोतरी दर्शाती हैं और प्राय: अनिश्चित परिस्थितियों में मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। RBI द्वारा स्वर्ण भंडार बढ़ाने से परिसंपत्ति पर लाभ और भंडार की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होते हैं।

- डि-डॉलराइजेशन प्रवृत्ति: चीन, रूस, तुर्की और पोलैंड जैसे कई केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये लगातार सोना खरीद रहे हैं।

- RBI की यह सोने की खरीदारी इसी डि-डॉलराइजेशन प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो मौद्रिक स्वायत्तता को मज़बूत करती है।

- घरेलू कारक और प्रबंधन: RBI के स्वर्ण भंडार में वृद्धि का एक हिस्सा घरेलू बैंकों से आता है, जो सोने का आयात करते हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा का उपयोग किये बिना भंडार में वृद्धि करते हैं।

- यह कदम विवेकपूर्ण भंडार प्रबंधन की पुनःस्थापना को दर्शाता है, जो वर्ष 1991 के आर्थिक संकट और वर्ष 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी से प्राप्त अनुभवों का परिणाम है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

- ये परिसंपत्तियाँ अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन जैसी प्रमुख मुद्राओं में रखी जाती हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए रखा गया स्वर्ण भंडार।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिज़र्व बैंक की वित्तीय होल्डिंग्स।

- विशेष आहरण अधिकार (SDR), IMF द्वारा अपने सदस्य देशों की आरक्षित परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिये बनाई गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है, जिस पर ब्याज मिलता है।

- आरक्षित अंश स्थिति (RTP): यह किसी देश के IMF कोटे और IMF द्वारा उस देश की मुद्रा की होल्डिंग के बीच का अंतर होता है, जिसे देश बिना कठोर शर्तों के निकाल सकता है।

- कुल भंडार: अक्तूबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702.28 अरब अमेरिकी डॉलर है।

- भंडार की संरचना:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA): 570.411 अरब अमेरिकी डॉलर

- स्वर्ण भंडार: 108.546 अरब अमेरिकी डॉलर

- विशेष आहरण अधिकार (SDRs): 18.722 अरब अमेरिकी डॉलर

- IMF में आरक्षित स्थिति: 4.602 अरब अमेरिकी डॉलर

RBI भारत के स्वर्ण भंडार का कुछ हिस्सा विदेश में क्यों रखता है?

- भू-राजनीतिक जोखिम में कमी: आरबीआई ने स्वर्ण भंडारण को केवल एक ही स्थान पर केंद्रित रखने के बजाय लंदन, न्यूयॉर्क और ज्यूरिख में वितरित किया है, ताकि किसी भी वैश्विक व्यवधान की स्थिति में सुरक्षित पहुँच और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

- अंतर्राष्ट्रीय तरलता: विदेशी केंद्रों में रखा गया सोना आवश्यकता पड़ने पर तेज़ी से नकदी में बदला जा सकता है तथा वैश्विक वित्तीय बाज़ारों तक तुरंत पहुँच प्रदान करता है।

- आर्थिक अनुकूल: विदेशों में स्थित स्वर्ण भंडार को आईएमएफ या बीआईएस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ गिरवी या विनिमय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे संकट की घड़ी में भारत को विदेशी मुद्रा जुटाने और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

- विश्वसनीय संरक्षण: बैंक ऑफ इंग्लैंड और BSI जैसी संस्थाएँ स्वर्ण भंडारण के लिये सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय तंत्र प्रदान करती हैं।

- उन्नत सुरक्षा: लंदन, स्विट्ज़रलैंड और न्यूयॉर्क की तिजोरियों में मज़बूत संरचनाएँ, बायोमेट्रिक पहुँच प्रणाली और 24×7 निगरानी के माध्यम से उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

निष्कर्ष:

RBI का त्वरित स्वर्ण प्रत्यावर्तन, भू-राजनीतिक वित्तीय युद्ध से भारत की संप्रभु परिसंपत्तियों को जोखिम मुक्त करने तथा खंडित विश्व में आर्थिक संप्रभुता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वर्ष 2023 से आरबीआई के स्वर्ण प्रत्यावर्तन अभियान के पीछे रणनीतिक तर्क और भारत की वित्तीय संप्रभुता पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. RBI के पास घरेलू और विदेशी मुद्रा में कितना सोना है (सितंबर 2025)?

कुल 880.8 टन: 575.8 टन घरेलू, 290.3 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड/BIS के पास, और 14 टन जमा राशि।

2. भारत के भंडार में सोने का कितना हिस्सा है?

भारत के विदेशी भंडार (सितंबर 2025) में सोने का हिस्सा 13.9% है, जिससे रणनीतिक भंडार विविधीकरण में वृद्धि होती है।

3. सोने का प्रत्यावर्तन भारत के आयात कवर को किस प्रकार प्रभावित करता है?

प्रत्यावर्तन से भंडार पर्याप्तता और आयात कवर (अब लगभग 11 महीने) में सुधार होता है, जिससे बाहरी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता मज़बूत होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. सरकार की 'संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना' एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

- भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना

- स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफ.डी.आई. (FDI) को प्रोत्साहित करना

- स्वर्ण-आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मद समूह सम्मिलित है? (2013)

(a) विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार और विदेशों से ऋण

(b) विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार

(c) विदेशी मुद्रा संपत्ति, विश्व बैंक से ऋण और विशेष आहरण अधिकार

(d) विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विश्व बैंक से ऋण

उत्तर: B

मेन्स:

प्रश्न: सोने के लिये भारतीयों के उन्माद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष (उछाल) उत्पन्न कर दिया है और भुगतान-संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिये। (2015)

मुख्य परीक्षा

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिये फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

- इस कदम का उद्देश्य उर्वरक इनपुट के नवीनतम वैश्विक मूल्य रुझानों को प्रतिबिंबित करते हुए किसानों के लिये किफायती उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना क्या है?

- परिचय: पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा वर्ष 2010 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

- इसका उद्देश्य किसानों को किफायती दामों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक ((P&K) उर्वरक उपलब्ध कराना है और साथ ही टिकाऊ कृषि के लिये संतुलित पोषक तत्त्व उपयोग को बढ़ावा देना है।

- NBS योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- कवरेज: डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराना।

- पोषक तत्त्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी: प्रति किलोग्राम पोषक तत्त्व (नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक आधार पर तय की जाती है।

- प्रत्येक उर्वरक में पोषक तत्त्व सामग्री के आधार पर निर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- विशेष सहायता: वैश्विक अस्थिरता के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिये सरकार अतिरिक्त सब्सिडी (जैसे, डीएपी के लिए) प्रदान कर सकती है।

- P&K क्षेत्र का नियंत्रण: NBS के तहत P&K उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त किया जाता है। उर्वरक कंपनियाँ उचित स्तर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर सकती हैं, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये की जाती है।

- यूरिया बहिष्करण: यूरिया पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है; इसकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) वर्ष 2018 से 45 किलोग्राम की एक बोरी के लिये ₹242 तय है।

- योजना का महत्त्व: यह किफायती कीमतों पर आवश्यक उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

- पोषक तत्त्व संतुलन को बढ़ावा देता है और नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों के अति प्रयोग को कम करता है।

- सब्सिडी प्रबंधन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ाता है।

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और सतत् कृषि पद्धतियों का समर्थन करता है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- असंतुलित उर्वरक उपयोग: यूरिया को NBS (पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी) योजना से बाहर रखने और इसकी कम निश्चित कीमत के कारण नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग तथा फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K) पोषक तत्त्वों का कम उपयोग हुआ है।

- इससे दीर्घकालिक रूप से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जो कृषि की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है।

- गैर-यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतें: गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण, सब्सिडी के बावजूद किसानों की उत्पादन लागत बढ़ी है। कीमतों में अस्थिरता के कारण संतुलित उर्वरक उपयोग हतोत्साहित होता है और फसलों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।

- राजकोषीय दबाव: उर्वरक सब्सिडी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है (खाद्य सब्सिडी के बाद), जो राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय योगदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती कीमतें सरकारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं और अन्य ग्रामीण योजनाओं के लिये निधियों की उपलब्धता सीमित करती हैं।

- आयात निर्भरता और संवेदनशीलता: भारत की उच्च आयात निर्भरता (यूरिया के लिये 25%, फॉस्फेट के लिये 90% और पोटाश के लिये 100%) उसे वैश्विक मूल्य में असंतुलन के प्रति संवेदनशील बनाती है।

- वैश्विक आपूर्ति शृंखला में किसी भी व्यवधान से उर्वरकों की उपलब्धता और वहनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: नाइट्रोजन-समृद्ध उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूजल प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। मिट्टी की जैविक सामग्री में गिरावट के कारण दीर्घकाल में मिट्टी की अनुकूलता और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है।

भारत की पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना को मज़बूत करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- यूरिया को एनबीएस ढाँचे में शामिल करना: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के अनुसार, यूरिया को पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये ताकि सभी प्रमुख पोषक तत्त्वों के लिये समान सब्सिडी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इससे संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा नाइट्रोजन पर अत्यधिक निर्भरता में कमी आएगी।

- मिट्टी के स्वास्थ्य से सब्सिडी को जोड़ना: उर्वरक सब्सिडी को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) के आँकड़ों से जोड़ना चाहिये ताकि क्षेत्र-विशिष्ट पोषक तत्त्वों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिल सके। स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित उर्वरक मिश्रणों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- अत्यधिक सब्सिडी उपयोग पर सीमा निर्धारण: प्रत्येक किसान के लिये सब्सिडी प्राप्त उर्वरक बैगों की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिये, ताकि सब्सिडी के दुरुपयोग और विचलन को रोका जा सके।

- आधार-लिंक्ड और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणालियों का उपयोग करके सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित किया जाना चाहिये।

- जैविक और जैव-उर्वरकों को प्रोत्साहित करना: रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक, जैव और नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और रसायनों पर निर्भरता कम होगी।

- जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना: कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग और स्थायी पोषक तत्त्व प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष:

NBS योजना संतुलित और दीर्घकालिक उर्वरक उपयोग की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत देती है। इसकी पूर्ण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये भारत को सब्सिडी ढाँचे को अधिक तर्कसंगत बनाना होगा और समग्र पोषक तत्त्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करना होगा। इन सुधारों की सुदृढ़ता भारत की उर्वरक नीति को अधिक स्थायी और किसान-उन्मुख बना सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के उद्देश्यों और इसकी प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। साथ ही यह स्पष्ट कीजिये कि नीतिगत सुधार किस प्रकार किसान कल्याण और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। |

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना क्या है?

प्रश्न 1. अप्रैल 2010 को शुरू की गई पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना, 28 ग्रेड के P&K उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्वों N, P, K और S पर एक निश्चित सब्सिडी (₹/किग्रा) प्रदान करती है, जिसका भुगतान खुदरा कीमतों को वहन करने योग्य बनाए रखने के लिये निर्माताओं/आयातकों को किया जाता है।

प्रश्न 3: यूरिया को NBS से बाहर रखने से उर्वरक के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है?

यूरिया का अलग मूल्य नियंत्रण (निश्चित MRP) नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे पोषक तत्त्वों का असंतुलन, मृदा क्षरण और फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों का कम उपयोग होता है।

प्रश्न 4. वर्तमान उर्वरक नीति में मुख्य राजकोषीय और आपूर्ति जोखिम क्या हैं?

उर्वरक सब्सिडी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है, जो राजकोषीय दबाव को प्रभावित करती है; P&K के लिये उच्च आयात निर्भरता भारत को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार-संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।

- अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।

- सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत सरकार कृषि में 'नीम-लेपित यूरिया' (Neem-coated Urea) के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? (2016)

(a) मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है

(b) नीम लेप, मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है

(c) नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिलकुल भी विमुक्त नहीं होती है

(d) विशेष फसलों के लिये यह एक अपतृणनाशी (वीडिसाइड) और एक उर्वरक का संयोजन है

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न1. सहायिकियाँ सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? लघु और सीमांत कृषकों के लिये, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (2017)

प्रश्न2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकियों के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न3. राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएँ कौन-कौन सी हैं? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (2013)

.png)