मुख्य परीक्षा

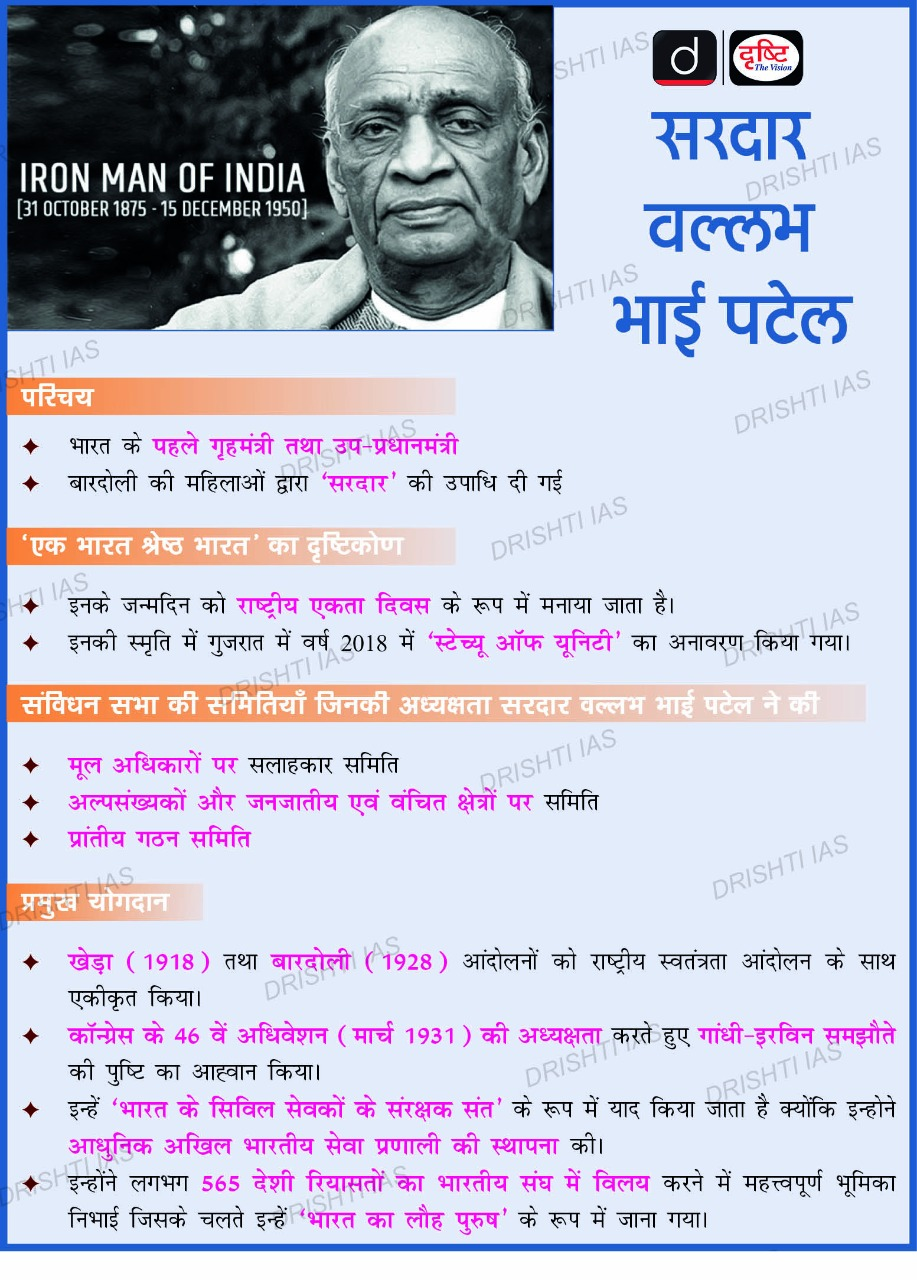

राष्ट्रीय एकता दिवस 2025: सरदार पटेल की 150वीं जयंती - एकता की विरासत

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 (नेशनल यूनिटी डे) सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है, जो भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ‘रन फॉर यूनिटी’ तथा ‘एकता मार्च’ जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उनके अमूल्य योगदान एवं विरासत का उत्सव मनाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की भावना को पुनः सुदृढ़ किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2014 में की थी, ताकि सरदार वल्लभभाई पटेल की भारत के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका को सम्मानित किया जा सके।

- यह दिवस राष्ट्रीय एकता, शांति और विविधता में एकता के आदर्शों का प्रतीक है।

- इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय अखंडता और सामूहिक शक्ति के प्रति नवीन संकल्प उत्पन्न करना है।

- यह दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में आरंभ किये गए ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB)’ कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2018 को केवड़िया, गुजरात में किया गया था। यह 182 मीटर ऊँची विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है, जो सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है।

- यह नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बाँध के दृश्य में स्थित साधु बेट की पहाड़ी पर है, यह राष्ट्रीय एकता तथा गर्व का प्रतीक है।

- वर्ष 2020 में भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के आठ अजूबों की सूची में शामिल किया गया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान क्या था?

- स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण: स्वतंत्रता के समय भारत में 17 ब्रिटिश प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जबकि लगभग 40% क्षेत्रफल रियासतों के नियंत्रण में था।

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया, जिससे रियासतों को यह विकल्प मिला कि वे भारत में विलय करें, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें और यह भारत की राष्ट्रीय एकता के लिये एक बड़ी चुनौती थी।

- कई रियासतों के शासक स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में विलय पर विचार कर रहे थे, जिससे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था।

- वल्लभभाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में वर्ष 1947 के बाद 560 रियासतों को एकीकृत भारत में शामिल करने का कार्य किया।

- उन्होंने रियासतों से संबंध बनाने के लिये स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नेतृत्व वी. पी. मेनन ने किया।

- पटेल ने रियासतों को एकीकृत करने के लिये समझाने और दृढ़ता दोनों का सहारा लिया। उन्होंने शासकों को स्वायत्तता और प्रिवी पर्स की गारंटी दी और एकता के फायदों पर ज़ोर दिया।

- उनकी संतुलित कूटनीति के कारण अधिकांश रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये, जिससे शांतिपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित हुआ।

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया, जिससे रियासतों को यह विकल्प मिला कि वे भारत में विलय करें, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें और यह भारत की राष्ट्रीय एकता के लिये एक बड़ी चुनौती थी।

- विरोधी रियासतों से निपटना: जहाँ समझाने से काम नहीं बना, वहाँ पटेल ने निर्णायक कार्रवाई का सहारा लिया।

- जूनागढ़: जब नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, तब पटेल ने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया और बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से उसकी भारत में सम्मिलन की पुष्टि की।

- हैदराबाद: 1948 में “ऑपरेशन पोलो” (Operation Polo) संचालित किया गया, जिसमें रज़ाकर मिलिशिया को दबाया गया और राज्य को भारत में एकीकृत किया गया।

- कश्मीर: भले ही इसे सीधे पटेल ने सॅंभाला नहीं, लेकिन उनकी दृढ़ नीति और प्रशासनिक समर्थन ने महाराजा हरि सिंह के भारत में सम्मिलन के बाद एकीकरण में मदद की।

- इन कार्रवाइयों ने एक मज़बूत और एकीकृत भारतीय राज्य की मिसाल स्थापित की।

- संस्थागत एकीकरण: पटेल ने प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services - AIS) की स्थापना की।

- उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) को भारत की स्टील फ्रेम कहा, जो संघीय ढाँचे में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिये अत्यंत आवश्यक थीं।

- वर्ष 1947 में IAS अधिकारियों के पहले बैच को दिया गया उनका संबोधन लोक सेवा की भावना के लिये आज भी एक आधारशिला माना जाता है।

- विरासत और दीर्घकालिक प्रभाव: विभाजन के बाद के अशांत वर्षों में उनके नेतृत्व ने उन्हें “भारत के लौह पुरुष” की उपाधि दिलाई।

- राष्ट्रीय एकता पर आधारित उनके सहकारी संघवाद के मॉडल ने भारत के शासन तंत्र को आज भी मार्गदर्शन प्रदान किया है।

- पुडुचेरी (1954) और गोवा, दमन तथा दीव (1961) का एकीकरण पटेल द्वारा रखी गई नींव का ही परिणाम था।

- तुलनात्मक दृष्टिकोण: पटेल की तुलना अक्सर जर्मनी के ओट्टो वॉन बिस्मार्क से की जाती है, लेकिन पटेल के तरीके लोकतांत्रिक और संवादात्मक थे, सैन्यवादी नहीं।

- पटेल ने सर्वसम्मति निर्माण, विविधता के प्रति सम्मान और विधि के शासन पर ज़ोर दिया, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप था।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) पहल क्या है?

- परिचय: 31 अक्तूबर, 2015 को शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक आदान-प्रदान के माध्यम से पटेल की राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की दृष्टि को आगे बढ़ाना है।

- मुख्य उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को मज़बूत करना।

- राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भाषाई सराहना को बढ़ावा देना।

- संरचित अंतर-राज्य सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।

- भारत की विविध कला, विरासत और परंपराओं को उजागर करना।

- परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।

- एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) कार्यक्रम और पहलें जो एकता को बढ़ावा देती हैं:

- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश युग्मन: EBSB विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को साथ में जोड़कर भाषाई, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से भावनात्मक संबंध मज़बूत कर “विविधता में एकता” की भावना को बढ़ावा देता है।

- भाषा संगम ऐप: यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे "एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB)" कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के मूल वाक्यों को सिखाना और भाषाई समावेशन को प्रोत्साहित करना है।

- युवा संगम और EBSB क्लब: आपसी समझ बढ़ाने के लिये करने के लिये छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों और अंतर-राज्यीय युवा सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है।

- काशी तमिल संगमम: काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधन का जश्न मनाता है। कला, भाषा और परंपराओं के आदान-प्रदान के माध्यम से एकता को बढ़ावा देता है।

- सांस्कृतिक और खाद्य उत्सव: अंतर-क्षेत्रीय प्रशंसा और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

- डिजिटल आउटरीच: माई भारत पोर्टल और EBSB क्विज़ जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नागरिक भागीदारी और सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहित करते हैं।

- प्रभाव: यह राष्ट्रीय एकता दिवस की भावना को एक दिन तक सीमित न रखकर उसे राष्ट्रीय एकता के सतत् अभियान में परिवर्तित कर देता है।

- लाखों प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ, यह देखो अपना देश (पर्यटन) जैसी पहल और स्थानीय खेलों के प्रोत्साहन का समर्थन करता है, जिससे भारत की सामूहिक पहचान और भी सुदृढ़ होती है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 न केवल "भारत के लौह पुरुष" को श्रद्धांजलि है, बल्कि विविधता में एकता को मज़बूत करने का एक नया आह्वान भी है। EBSB पहल के साथ मिलकर यह आयोजन, पटेल के आदर्शों को एक जीवंत राष्ट्रीय लोकाचार में परिवर्तित करता है, जो तेज़ी से बदलती दुनिया में एकता, विविधता और सामूहिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल की “दृढ़ता के साथ समझाने” की नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है?

राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस) 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनकी भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

2. विलय पत्र क्या था?

विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज़ था जिसके द्वारा रियासतों ने भारतीय संघ को कुछ विषय (रक्षा, विदेश मामले, संचार) सौंपे थे।

3. अखिल भारतीय सेवाओं का गठन क्यों और किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया था?

अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केंद्र और राज्यों में एक एकीकृत, योग्यता-आधारित नागरिक प्रशासन सुनिश्चित करने और प्रशासनिक सामंजस्य बनाए रखने के लिये किया गया था, इनका गठन संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अधिकृत है।

4. एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) क्या है?

वर्ष 2015 में शुरू किया गया, EBSB राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान (भाषा संगम, युवा संगम, त्योहार) के लिये जोड़ता है, भावनात्मक बंधनों को मज़बूत करता है तथा "विविधता में एकता" को बनाए रखता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कराची अधिवेशन के लिये, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया? (2010)

(a) महात्मा गांधी

(b) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(d) डॉ. बी. आर. अंबेडकर

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 में कहा गया है कि जलवायु प्रभावों की तीव्रता बढ़ने के बावजूद जलवायु अनुकूलन के प्रयासों को अब भी गंभीर रूप से अपर्याप्त वित्तपोषण मिल रहा है। यह रिपोर्ट लचीलापन और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के लिये तत्काल वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- अनुकूलन वित्त की बढ़ती आवश्यकता: विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिये प्रतिवर्ष 310–365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। मुद्रास्फीति को समायोजित करने पर यह आवश्यकता बढ़कर 440–520 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुँच सकती है।

- यह अनुमान तीव्र और धीमी गति से उत्पन्न होने वाले जलवायु प्रभावों तथा अनुकूलन उपायों की बढ़ती लागत को दर्शाता है।

- अनुकूलन वित्त अंतर का विस्तार: वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त केवल 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है। परिणामी वित्तीय अंतर 284–339 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है, जिससे वर्तमान वित्त पोषण अत्यधिक अपर्याप्त हो रहा है।

- वैश्विक लक्ष्यों की अवहेलना: ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के अनुकूलन वित्त को दोगुना करके 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा।

- नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्धारित किया गया है, जो अपर्याप्त है और मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं किया गया है।

- जलवायु तंत्रों के माध्यम से वित्तपोषण: अनुकूलन कोष, ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से सहायता वर्ष 2024 में बढ़कर 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, जो वर्ष 2019–23 की औसत राशि की तुलना में 86% की वृद्धि दर्शाती है।

- UNEP का कहना है कि बढ़ती राजकोषीय सीमाओं के बीच यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है।

- अनुकूलन में असमान बोझ और धीमी प्रगति: विकासशील देशों पर अनुकूलन वित्तपोषण का असमान बोझ है, क्योंकि लगभग 58% धनराशि ऋण उपकरणों के रूप में आती है, जो अधिकतर गैर-रियायती ऋण होते हैं। इससे दीर्घकालिक ऋणभार और जलवायु असंतुलन दोनों बढ़ते हैं।

- साथ ही, यद्यपि 197 में से 172 देशों के पास राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ हैं, उनमें से 36 योजनाएँ पुरानी हो चुकी हैं, जिससे बदलते जलवायु जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता कमज़ोर होती जा रही है।

- छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) ने अपने राष्ट्रीय नीतियों में अनुकूलन को सबसे प्रभावी रूप से एकीकृत किया है।

सिफारिशें

- बाकू से बेलेम रोडमैप: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के तहत आयोजित 9वें पक्षकार सम्मेलन (COP 29) में “बाकू से बेलेम रोडमैप” को शीघ्र क्रियान्वयन के लिये अपनाया गया।

- इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना: वर्तमान में निजी क्षेत्र का जलवायु अनुकूलन वित्त लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। यदि सहायक नीतियाँ और ब्लेंडेड फाइनेंस (मिश्रित वित्तपोषण) को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ सकता है — यद्यपि यह कुल आवश्यकता का एक छोटा हिस्सा ही होगा।

- निवेश के जोखिमों को कम करने के लिये ब्लेंडेड फाइनेंस और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- अनुदान और रियायती वित्त को प्राथमिकता देना: नए ऋण जाल से बचने के लिये गैर-ऋणकारी साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- इसमें अनुदान, रियायती सहायता और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना शामिल है, ताकि संसाधनों को जलवायु अनुकूलन की दिशा में पुनर्निर्देशित किया जा सके।

- शमन को मज़बूत करना: रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन को कम करने से भविष्य के प्रभावों की तीव्रता को सीमित करके अनुकूलन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है।

अडैप्टेशन (अनुकूलन) से संबंधित प्रमुख शब्द

- अनुकूलन: इसका अर्थ है जलवायु में वर्तमान या अपेक्षित परिवर्तनों और उनके प्रभावों के साथ समायोजन करना। लोगों और समुदायों के लिये, इसमें क्षति को कम करना या उत्पन्न होने वाले नए अवसरों का उपयोग करना शामिल है।

- प्राकृतिक प्रणालियों में, इसमें मानवीय क्रियाएँ शामिल हो सकती हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों को बदलती जलवायु परिस्थितियों (लचीलापन निर्माण) से निपटने में मदद करती हैं।

- अनुकूलन लागत: अनुकूलन उपायों की योजना बनाने, तैयारी करने, सुविधा प्रदान करने और उन्हें लागू करने में शामिल खर्च, जिसमें लेन-देन लागत भी शामिल है।

- अनुकूलन अंतराल: वास्तव में लागू किये गए अनुकूलन कार्यों और वांछित सामाजिक लक्ष्यों के बीच का अंतर, जो उपलब्ध संसाधनों, प्राथमिकताओं और जलवायु प्रभावों के प्रति सहनशीलता द्वारा निर्धारित होता है।

भारत जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन किस प्रकार बना रहा है?

- अनुकूलन-केंद्रित दृष्टिकोण: भारत की जलवायु रणनीति अब शमन-केंद्रित (mitigation-focused) दृष्टिकोण से अनुकूलन-आधारित (adaptation-driven) कार्यवाही की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिसमें उत्सर्जन में कमी के बजाय जलवायु अनुकूलन (जैसे कृषि, जल प्रणालियों और आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना) को प्राथमिकता दी जा रही है।

- यह परिवर्तन जलवायु वित्त में वैश्विक असमानता को लेकर चिंता और इस समझ से उत्पन्न हुआ है कि अनुकूलन के प्रयास तत्काल एवं स्थानीय लाभ प्रदान करते हैं, जबकि शमन के लाभ वैश्विक सहयोग पर निर्भर करते हैं।

- अनुकूलन की यह दिशा भारत की जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change - NAFCC) के उद्देश्यों के अनुरूप है।

- डीकार्बोनाइज़ेशन से पहले विकास: आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2047 तक “विकसित राष्ट्र” का दर्जा प्राप्त करना व्यापक डी-कार्बोनाइज़ेशन (कार्बन उत्सर्जन में गहरी कटौती) के प्रयासों से पहले आवश्यक माना गया है।

- यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के तहत निर्धारित सिद्धांत “साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities – CBDR-RC)” के अनुरूप है।

- व्यावहारिक वैश्विक रुख: भारत द्वारा अपने वर्ष 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) को प्रस्तुत करने में संभावित देरी, वैश्विक स्तर पर कमज़ोर प्रगति के प्रति उसकी असंतोषपूर्ण स्थिति को दर्शाती है।

- अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते (2025) और लॉस एंड डैमेज फंड से पीछे हटना, बहुपक्षीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में विश्वास को और कमज़ोर कर गया।

- भारत जलवायु न्याय का समर्थन जारी रखता है, और विकास, समानता तथा ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: भारत के अनुसार अडैप्टेशन तत्काल प्राथमिकता है, जबकि उत्सर्जन कम करना (Mitigation) दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।

- भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इसकी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) के अनुरूप है।

- भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इसकी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) के अनुरूप है।

निष्कर्ष

UNEP अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि अनुकूलन वित्त पोषण वैश्विक आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। तत्काल सौहार्दपूर्ण वित्त, मज़बूत उत्सर्जन घटाने वाले उपाय और जलवायु वित्त सुधार के बिना, विकासशील देशों को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में जीवित रहने के लिये अब अडैप्टेशन में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक अनुकूलन वित्त अंतर (Adaptation Finance Gap) के पैमाने और कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। इसे कम करने के लिये कौन से संस्थागत और नीतिगत सुधार आवश्यक हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अवलोकन के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक वार्षिक लगभग US$ 310 अरब से US$ 365 अरब की अडैप्टेशन वित्तीय आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 के अनुसार, विकासशील देशों के लिये 2035 तक वार्षिक अनुमानित अनुकूलन वित्त US$ 310–365 अरब प्रति वर्ष (2023 की कीमतों में) है।

2. बाकू से बेलेम रोडमैप क्या है?

COP29 में अपनाई गई, बाकू से बेलेम रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों के लिये वर्ष 2035 तक वार्षिक जलवायु वित्त को USD 1.3 ट्रिलियन तक बढ़ाना है।

3. वैश्विक वित्तीय कमी के संदर्भ में भारत की वर्तमान जलवायु नीति या रुख क्या है?

भारत अनुकूलन और लचीलापन को प्राथमिकता दे रहा है, विकास-उन्मुख कम-कार्बन वृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता अपनाते हुए, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में उत्सर्जन में कमी को बनाए रख रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. 'वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- यह यूरोपीय संघ की एक पहल है।

- यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- यह विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) और सतत् विकास के लिये विश्व व्यापार परिषद (World Business Council for Sustainable Development) द्वारा समन्वित है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेंस

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017)

भारतीय अर्थव्यवस्था

नगरीय धारणीयता के लिये पारगमन उन्मुख विकास

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति (2017), नगरीय बुनियादी ढाँचा विकास निधि (UIDF), मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS), GIS मैपिंग।

मेन्स के लिये: पारगमन उन्मुख विकास (TOD): विशेषताएँ, महत्त्व, चुनौतियाँ और सतत् नगरीय विकास के लिये आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

पूर्वी दिल्ली में 48 मंजिला 'टावरिंग हाइट्स' भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास (TOD) परियोजना है, जो कार-केंद्रित योजना से एकीकृत, सतत् नगरीय जीवन की ओर बदलाव का प्रतीक है।

पारगमन उन्मुख विकास (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट-TOD) क्या है?

- परिचय: पारगमन उन्मुख विकास (TOD) एक नगरीय नियोजन रणनीति है, जो मेट्रो या रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित करती है।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को शहर के विकास का केंद्र बिंदु बनाना है, जो कार-केंद्रित शहरी विस्तार से भिन्न है।

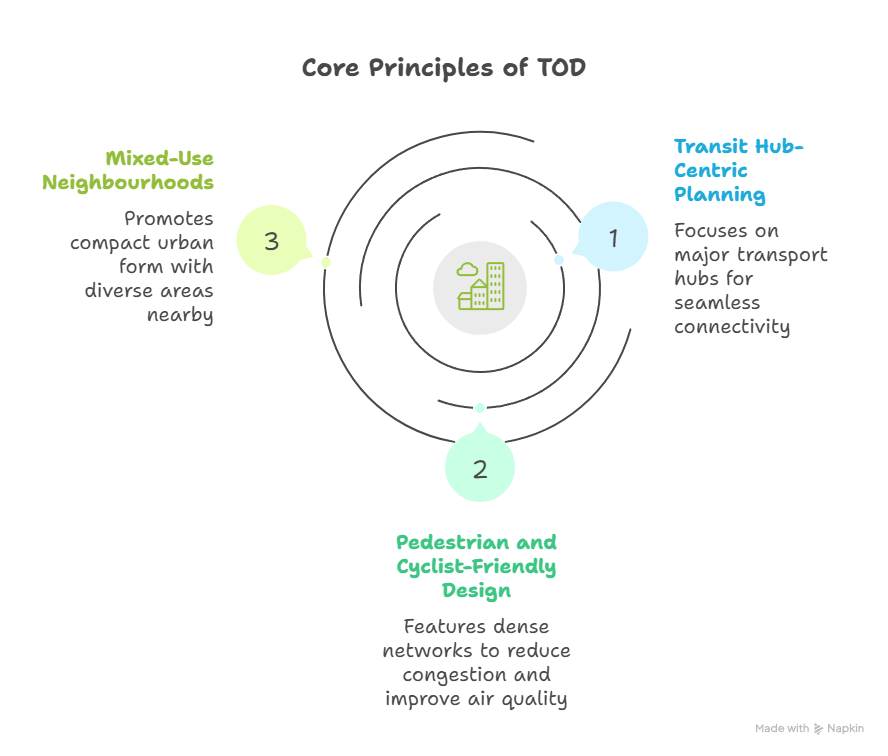

- TOD के मूल सिद्धांत:

- उद्देश्य: निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना।

- यात्रा की दूरी और समय कम करना।

- प्रदूषण के स्तर और आवागमन की लागत को कम करना।

- पैदल चलने योग्य और पैदल यात्रियों के अनुकूल इलाकों को प्रोत्साहित करना।

- विश्व बैंक द्वारा TOD के लिए 3V फ्रेमवर्क:

- नोड वैल्यू (Node Value): यह सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के भीतर किसी स्टेशन के महत्त्व को दर्शाता है, जो यात्री यातायात, इंटरमॉडल कनेक्शन और नेटवर्क में उसकी केंद्रीय स्थिति द्वारा निर्धारित होता है।

- स्थानीय मान (Place Value): यह भूमि उपयोग विविधता, सेवाओं तक पहुँच, आस-पास की सुविधाओं, पैदल चलने की क्षमता और शहरी ब्लॉक के आकार के आधार पर स्टेशन क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है।

- बाज़ार संभाव्य मान (Market Potential Value): यह स्टेशन क्षेत्रों की बाज़ार क्षमता को दर्शाता है, जिसका आकलन रोज़गार घनत्व, परिवहन पहुँच, आवास घनत्व, विकास भूमि, ज़ोनिंग क्षेत्र और बाज़ार गतिविधि के आधार पर किया जाता है।

शहरी विकास के लिये पारगमन उन्मुख विकास (TOD) क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- यातायात भीड़भाड़ और प्रदूषण से निपटना: सड़क-केंद्रित योजना यातायात जाम, ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण का कारण बनती है, जिससे जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। TOD पैदल चलने योग्य, परिवहन से जुड़े नेबरहुड/पड़ोसी बनते है, जिससे आवागमन कम होता है, कारों का उपयोग कम होता है तथा वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

- शहरी विस्तार का प्रबंधन: शहरी विस्तार अकुशल भूमि उपयोग तथा बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक लागत का प्रमुख कारण बनता है। ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास (500–800 मीटर की त्रिज्या में) ऊर्ध्वाधर और सघन विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे खुले स्थानों का संरक्षण होता है तथा शहरी भूमि उपयोग अधिक संतुलित व प्रभावी बनता है।

- सार्वजनिक परिवहन की वित्तीय व्यवहार्यता: मेट्रो प्रणाली एक पूंजी-गहन परियोजना है, लेकिन TOD स्टेशनों के आसपास सघन विकास संरचना के माध्यम से उच्च यात्री संख्या सुनिश्चित करता है। यह मूल्य अधिग्रहण वित्तपोषण को भी संभव बनाता है, जिसके तहत भूमि मूल्यों में वृद्धि का उपयोग निर्माण और रखरखाव की लागतों को पूरा करने में किया जाता है।

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करना: TOD निजी वाहनों के उपयोग, यात्रा समय और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिये, स्टॉकहोम में ट्रांज़िट-आधारित विकास से आर्थिक मूल्य में 41% की वृद्धि और उत्सर्जन में 35% की कमी (1993–2010) दर्ज की गई।

- आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: TOD अधिक जनसंख्या घनत्व और रोज़गार केंद्रों के संकेंद्रण को प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरों की आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि रोज़गार घनत्व दोगुना होने पर आर्थिक उत्पादकता में 5–10% तक की वृद्धि हो सकती है।

भारत में पारगमन उन्मुख विकास (TOD) परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- उच्च प्रारंभिक लागत: TOD परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मिश्रित-उपयोग विकास के लिये बहुत अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, जो प्रायः सार्वजनिक निधियों से अधिक होता है। इससे संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और स्थानीय निवासियों के विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित होता है।

- डिज़ाइन संबंधी चुनौतियाँ: यदि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी जैसे सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकिल लेन और फीडर बसें उपलब्ध नहीं हों तो TOD की प्रभावशीलता घट जाती है। इसके अतिरिक्त, वाहन-केंद्रित शहरी नियोजन और जल, सीवेज तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव भी परियोजनाओं की सफलता में बाधा डालते हैं।

- खंडित संस्थागत ढांँचा: शहरी स्थानीय निकायों, मेट्रो निगमों और राज्य सरकारों की भूमिकाओं में ओवरलैप तथा एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की अनुपस्थिति के कारण समन्वय की कमी तथा योजना में विलंब देखने को मिलता है।

- उच्च जनसंख्या घनत्व: कमज़ोर नियामक ढाँचे के चलते विकास असंतुलित हो जाता है और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक घनत्व तथा भीड़भाड़ उत्पन्न होती है, जबकि अन्य क्षेत्र अविकसित एवं कनेक्टिविटी की दृष्टि से पिछड़े रह जाते हैं।

- भारतीय संदर्भ में सीमाएँ: हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर जैसे द्वीप शहरों में TOD भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा शहरी विस्तार को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है, परंतु यह मॉडल नई दिल्ली या बंगलूरू जैसे विस्तारित एवं विविध संरचना वाले भारतीय शहरों के लिए सीमित रूप से उपयुक्त माना जाता है।

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017

- परिचय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्यों और शहरों को TOD-आधारित शहरी विकास मॉडल अपनाने में मार्गदर्शन देना है।

- विज़न:

- सार्वजनिक परिवहन और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, जिससे प्रदूषण एवं यातायात जाम में कमी आए।

- सघन अवसंरचना वाले कॉम्पैक्ट, पैदल चलने योग्य और किफायती मोहल्लों को बढ़ावा देना।

- निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर सार्वजनिक परिवहन-केंद्रित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना।

- सभी आय वर्गों के लिये समावेशी और किफायती आवास को एकीकृत करना।

- पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्पों के माध्यम से मनोरंजन, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना।

- भारत में TOD विकास हेतु उठाए गए प्रमुख कदम:

- मेट्रो रेल नीति, 2017

- शहरी अवसंरचना विकास कोष (UIDF)

- मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH)

सतत् शहरी विकास के लिये TOD को लागू करने हेतु आवश्यक कदम क्या हैं?

- नीतिगत और नियामक सुधार: शहर की योजनाओं, ज़ोनिंग कानूनों और विनियमों में TOD को एकीकृत किया जाए, ताकि भूमि उपयोग, घनत्व मानक तथा पार्किंग के लिये समान दिशा-निर्देश लागू हों। सभी नई मेट्रो और मास ट्रांज़िट कॉरिडोर परियोजनाओं में TOD के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाया जाए।

- संस्थागत समन्वय: प्रमुख शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की स्थापना की जाए, जो परिवहन, आवास और शहरी नियोजन के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।

- साथ ही, विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग के लिये औपचारिक समन्वय प्रोटोकॉल बनाए जाए और योजनाओं के समानांतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

- वित्तपोषण और प्रोत्साहन: भूमि मूल्य कर, विकास शुल्क या अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) जैसे मूल्य प्राप्ति वित्तपोषण (Value Capture Financing - VCF) उपकरणों को अपनाकर TOD परियोजनाओं के लिये धन एकत्र किया जा सकता है।

- साथ ही डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जाए और अवसंरचना तथा मिश्रित-उपयोग विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

- समावेशी और जन-केंद्रित डिज़ाइन: सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय वर्गों (LIG) के लिये आवास को TOD क्षेत्रों में आरक्षित किया जाए।

- इसके अतिरिक्त, श्रमिकों और छात्रों के लिये परिवहन केंद्रों के पास किराये या छात्रावास जैसी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

- डेटा-आधारित नियोजन और निगरानी: TOD क्षेत्रों की योजना बनाने के लिये GIS मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाए तथा नियमित निगरानी हेतु प्रदर्शन संकेतक (जैसे यात्रा में कमी, अधिक यात्री संख्या, पैदल यातायात में वृद्धि, सामाजिक मिश्रण) निर्धारित किये जाएँ।

निष्कर्ष:

पारगमन उन्मुख विकास (TOD) सतत् शहरी भारत की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जो शहरी विस्तार, यातायात जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक है।

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017 इस दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है, किंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वित्तीय, संस्थागत और समावेशी चुनौतियों का समाधान एकीकृत शासन, नवाचारपूर्ण वित्तपोषण तथा जन-केंद्रित डिज़ाइन के माध्यम से कितने प्रभावी ढंग से किया जाता है, ताकि वास्तव में रहने योग्य और सतत् शहरों का निर्माण संभव हो सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: पारगमन उन्मुख विकास (TOD) को अक्सर भारत की शहरी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है। सतत् और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने में इसकी संभावनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) क्या है?

TOD (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) एक ऐसी नियोजन पद्धति है जो सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों से पैदल दूरी (सामान्यतः 500–800 मीटर) के दायरे में उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित करती है, ताकि वाहनों पर निर्भरता घटे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या बढ़े।

2. TOD के तीन मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

तीन मुख्य सिद्धांत हैं: परिवहन केंद्र-केंद्रित योजना, पैदल यात्री और साइकिल चालक-अनुकूल डिज़ाइन और सघन मिश्रित-उपयोग वाले पड़ोस का निर्माण।

3. राष्ट्रीय परिवहन-उन्मुख विकास नीति (2017) का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता से सार्वजनिक परिवहन-उन्मुख विकास की ओर रुख करके शहरी विकास को बदलना, पैदल चलने योग्य समुदायों का निर्माण करना और प्रदूषण एवं भीड़भाड़ को कम करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और किफायती शहरी जन परिवहन किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? (2019)

प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीति का परिचय दीजिये। (2016)

भारतीय राजव्यवस्था

भारत में संवैधानिक नैतिकता

प्रिलिम्स के लिये: संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ, सशर्त नैतिकता और भारतीय संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार।

मेन्स के लिये: भारत में संवैधानिक नैतिकता के लिये चुनौतियाँ, भारत में संवैधानिक नैतिकता से संबंधित न्यायिक घोषणाएँ।

चर्चा में क्यों?

संस्थागत स्वतंत्रता, विधि का शासन और नैतिक शासन पर चल रही बहस के बीच भारत में संवैधानिक नैतिकता ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है, जिससे लोकतांत्रिक आचरण को आकार देने और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

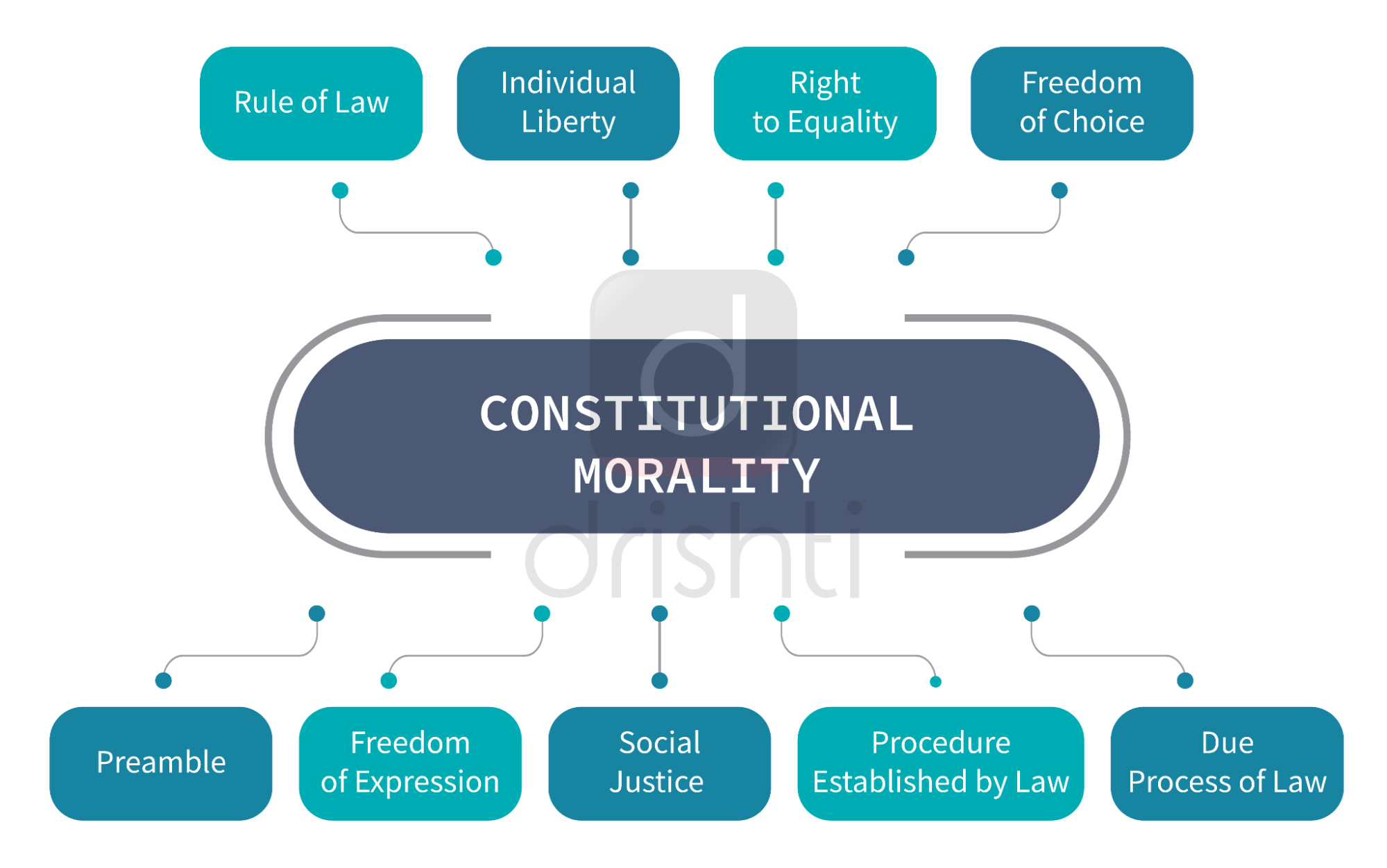

संवैधानिक नैतिकता क्या है?

- परिचय: इसे “संविधान के मूल स्वरूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान” के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वैध प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है।

- यह केवल संविधान के शब्दों के पालन तक सीमित नहीं, बल्कि उसके भाव के प्रति निष्ठा को भी दर्शाता है।

- संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट (George Grote) ने प्रस्तुत की थी, जो स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन को रेखांकित करती है — जहाँ नागरिक, संवैधानिक प्राधिकार का सम्मान करते हुए सत्ता में बैठे व्यक्तियों की खुलकर आलोचना करने का अधिकार भी बनाए रखते हैं।

- संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ:

- संवैधानिक नैतिकता पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने ग्रोट की अवधारणा का उल्लेख करते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित करने के महत्त्व पर बल दिया।

- अंबेडकर ने कहा था कि — “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है — इसे विकसित करना पड़ता है।”

- संवैधानिक मूल्य एवं अधिकार: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को कायम रखना।

- विधि का शासन एवं जवाबदेही: यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में बैठे लोगों सहित सभी लोग नियंत्रण, संतुलन और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से कानून से बंधे हों।

- नैतिक एवं पारदर्शी शासन: सार्वजनिक मामलों में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

भारत में सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने हेतु न्यायपालिका ने संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार लागू किया है?

- गोपनीयता और मानव गरिमा का संरक्षण: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता — ये सभी संवैधानिक नैतिकता के मूल तत्व हैं। - संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) की स्थापना की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संसद संविधान की मौलिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को परिवर्तित नहीं कर सकती।

- LGBTQ+ अधिकार: नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली NCT (2009) और बाद में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक पूर्वाग्रहों पर सर्वोच्च होनी चाहिये और सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया।

- लैंगिक समानता और धार्मिक सुधार: इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला, 2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि लैंगिक समानता और स्वतंत्रता भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं से ऊपर हैं।

- लैंगिक समानता और वैवाहिक सुधार: जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में, न्यायालय ने IPC की धारा 497 को रद्द कर व्यभिचार को अपराधमुक्त किया, लिंग समानता को पुनः स्थापित किया और विवाह में महिलाओं की स्वायत्तता को मान्यता दी।

भारत में संवैधानिक नैतिकता के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- राजनीतिक हस्तक्षेप: संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं पर बढ़ता राजनीतिक प्रभाव चिंता का विषय बन गया है। हालिया घटनाओं में, जैसे राज्य विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की भूमिका पर न्यायालय के निर्णय, संस्थागत स्वायत्तता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच तनाव को उजागर करते हैं।

- न्यायिक सक्रियता बनाम संयम: जबकि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) जैसे मामले दिखाते हैं कि न्यायिक सक्रियता अधिकारों को बढ़ावा दे सकती है, अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण को असंतुलित करने का जोखिम रखता है।

- कमज़ोर प्रवर्तन: प्रमुख निर्णयों, जैसे संस्थागत जवाबदेही पर विनीत नारायण (1998) का निर्णय, को लागू करने में देरी और अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी संवैधानिक नैतिकता की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है।

- सामाजिक प्रतिरोध: गहरी जड़ें जमाई हुई जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवाद—जैसे मंदिर प्रवेश या अंतर्जातीय विवाह के मामलों में—संविधान द्वारा कल्पित समानता तथा बंधुत्व के मार्ग में बाधा डालते रहते हैं।

सार्वजनिक संस्थान संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रख सकते हैं?

- संस्थागत सशक्तीकरण: शासन, जाँच और निगरानी से जुड़ी संस्थाएँ (निर्वाचन आयोग, CBI एवं NIA) को स्वायत्त रूप से तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करना चाहिये ताकि संवैधानिक मूल्यों एवं जनविश्वास की रक्षा हो सके।

- न्याय तक पहुँच को सशक्त बनाना: कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, न्यायिक लंबित मामलों को कम करना और कानूनी सहायता को सुलभ बनाना, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

- नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहन: सार्वजनिक पदाधिकारियों को ईमानदारी, जवाबदेही और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

- नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना: नागरिकों, विशेषकर युवाओं को संवैधानिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति शिक्षित करना संवैधानिक संस्कृति विकसित करने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की यह चेतावनी कि “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है — इसे विकसित करना पड़ता है” आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत के लोकतंत्र के सशक्त रूप से विकसित होने के लिये आवश्यक है कि नागरिक और नेता दोनों ही संविधान की भावना को आत्मसात् करें। जब शासन और सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक नैतिकता मार्गदर्शक बनती है, तब संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं रह जाता बल्कि वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक जीवंत घोषणापत्र बन जाता है, जो सभी भारतीयों के लिये लागू होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने और संवैधानिक संस्थाओं के नैतिक संचालन को सुनिश्चित करने में संवैधानिक नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी?

इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ने इसे अपनी कृति "हिस्ट्री ऑफ ग्रीस (1846)" में प्रस्तुत किया था; बाद में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत के संवैधानिक ढाँचे में अपनाया।

प्रश्न: भारत में संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है?

यह नागरिकों और लोक अधिकारियों दोनों द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के पालन को संदर्भित करता है।

प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में क्या अंतर है?

जहाँ सामाजिक नैतिकता समय के साथ बदलती रहती है, वहीं संवैधानिक नैतिकता समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा जैसे स्थायी सिद्धांतों को बनाए रखती है भले ही वे जनमत के विरुद्ध क्यों न हों।

प्रश्न: कौन-से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया है?

मुख्य मामलों में केशवानंद भारती (1973), नाज़ फाउंडेशन (2009), सबरीमाला (2018) और नवतेज सिंह जोहर (2018) शामिल हैं, जिन्होंने समानता एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनः पुष्टि की है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द का क्या अर्थ है? संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? (2019)