मुख्य परीक्षा

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025

- 31 Oct 2025

- 74 min read

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 में कहा गया है कि जलवायु प्रभावों की तीव्रता बढ़ने के बावजूद जलवायु अनुकूलन के प्रयासों को अब भी गंभीर रूप से अपर्याप्त वित्तपोषण मिल रहा है। यह रिपोर्ट लचीलापन और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के लिये तत्काल वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- अनुकूलन वित्त की बढ़ती आवश्यकता: विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिये प्रतिवर्ष 310–365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। मुद्रास्फीति को समायोजित करने पर यह आवश्यकता बढ़कर 440–520 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुँच सकती है।

- यह अनुमान तीव्र और धीमी गति से उत्पन्न होने वाले जलवायु प्रभावों तथा अनुकूलन उपायों की बढ़ती लागत को दर्शाता है।

- अनुकूलन वित्त अंतर का विस्तार: वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त केवल 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है। परिणामी वित्तीय अंतर 284–339 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है, जिससे वर्तमान वित्त पोषण अत्यधिक अपर्याप्त हो रहा है।

- वैश्विक लक्ष्यों की अवहेलना: ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के अनुकूलन वित्त को दोगुना करके 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा।

- नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्धारित किया गया है, जो अपर्याप्त है और मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं किया गया है।

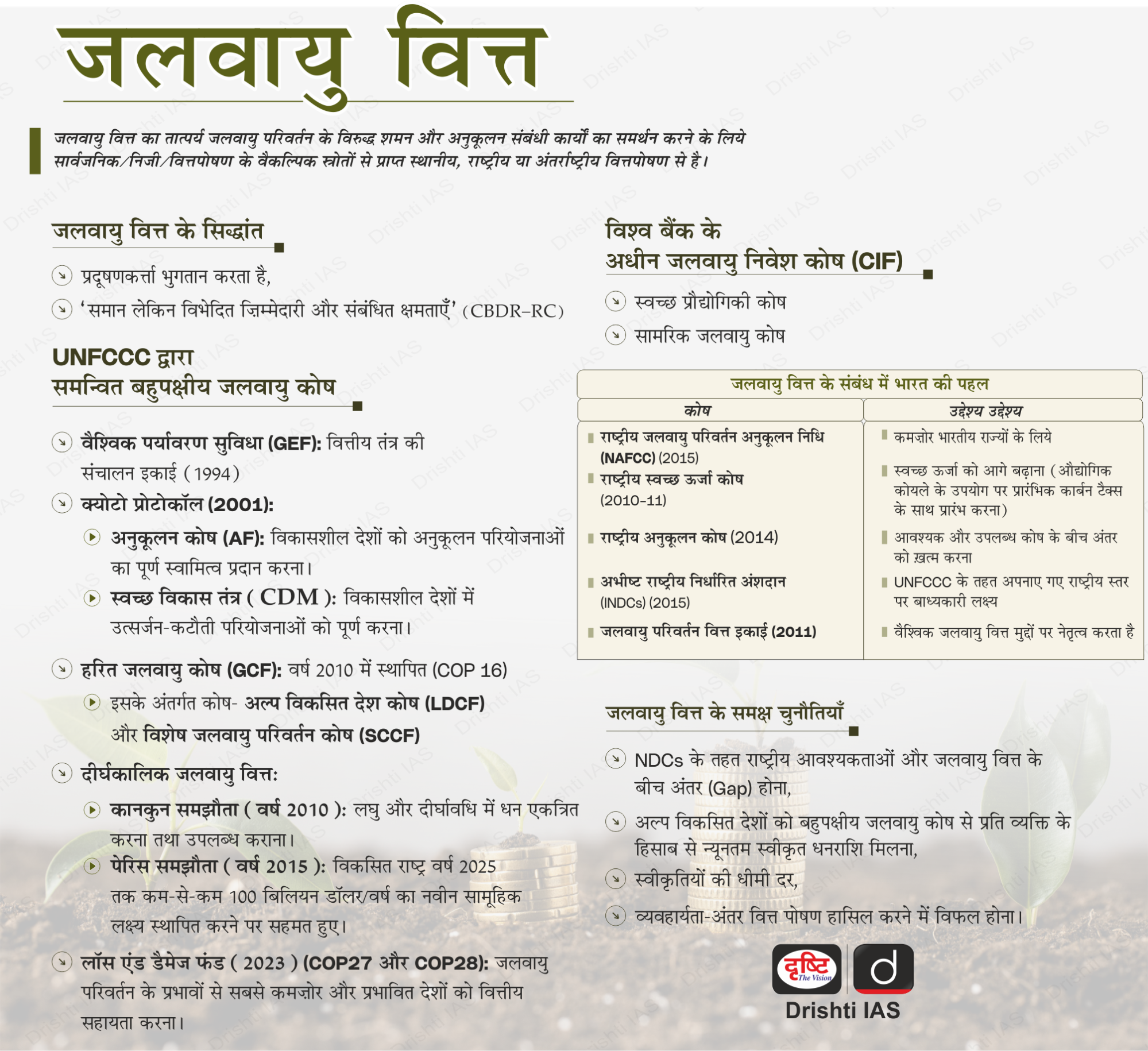

- जलवायु तंत्रों के माध्यम से वित्तपोषण: अनुकूलन कोष, ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से सहायता वर्ष 2024 में बढ़कर 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, जो वर्ष 2019–23 की औसत राशि की तुलना में 86% की वृद्धि दर्शाती है।

- UNEP का कहना है कि बढ़ती राजकोषीय सीमाओं के बीच यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है।

- अनुकूलन में असमान बोझ और धीमी प्रगति: विकासशील देशों पर अनुकूलन वित्तपोषण का असमान बोझ है, क्योंकि लगभग 58% धनराशि ऋण उपकरणों के रूप में आती है, जो अधिकतर गैर-रियायती ऋण होते हैं। इससे दीर्घकालिक ऋणभार और जलवायु असंतुलन दोनों बढ़ते हैं।

- साथ ही, यद्यपि 197 में से 172 देशों के पास राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ हैं, उनमें से 36 योजनाएँ पुरानी हो चुकी हैं, जिससे बदलते जलवायु जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता कमज़ोर होती जा रही है।

- छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) ने अपने राष्ट्रीय नीतियों में अनुकूलन को सबसे प्रभावी रूप से एकीकृत किया है।

सिफारिशें

- बाकू से बेलेम रोडमैप: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के तहत आयोजित 9वें पक्षकार सम्मेलन (COP 29) में “बाकू से बेलेम रोडमैप” को शीघ्र क्रियान्वयन के लिये अपनाया गया।

- इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना: वर्तमान में निजी क्षेत्र का जलवायु अनुकूलन वित्त लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। यदि सहायक नीतियाँ और ब्लेंडेड फाइनेंस (मिश्रित वित्तपोषण) को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ सकता है — यद्यपि यह कुल आवश्यकता का एक छोटा हिस्सा ही होगा।

- निवेश के जोखिमों को कम करने के लिये ब्लेंडेड फाइनेंस और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- अनुदान और रियायती वित्त को प्राथमिकता देना: नए ऋण जाल से बचने के लिये गैर-ऋणकारी साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- इसमें अनुदान, रियायती सहायता और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना शामिल है, ताकि संसाधनों को जलवायु अनुकूलन की दिशा में पुनर्निर्देशित किया जा सके।

- शमन को मज़बूत करना: रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन को कम करने से भविष्य के प्रभावों की तीव्रता को सीमित करके अनुकूलन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है।

अडैप्टेशन (अनुकूलन) से संबंधित प्रमुख शब्द

- अनुकूलन: इसका अर्थ है जलवायु में वर्तमान या अपेक्षित परिवर्तनों और उनके प्रभावों के साथ समायोजन करना। लोगों और समुदायों के लिये, इसमें क्षति को कम करना या उत्पन्न होने वाले नए अवसरों का उपयोग करना शामिल है।

- प्राकृतिक प्रणालियों में, इसमें मानवीय क्रियाएँ शामिल हो सकती हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों को बदलती जलवायु परिस्थितियों (लचीलापन निर्माण) से निपटने में मदद करती हैं।

- अनुकूलन लागत: अनुकूलन उपायों की योजना बनाने, तैयारी करने, सुविधा प्रदान करने और उन्हें लागू करने में शामिल खर्च, जिसमें लेन-देन लागत भी शामिल है।

- अनुकूलन अंतराल: वास्तव में लागू किये गए अनुकूलन कार्यों और वांछित सामाजिक लक्ष्यों के बीच का अंतर, जो उपलब्ध संसाधनों, प्राथमिकताओं और जलवायु प्रभावों के प्रति सहनशीलता द्वारा निर्धारित होता है।

भारत जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन किस प्रकार बना रहा है?

- अनुकूलन-केंद्रित दृष्टिकोण: भारत की जलवायु रणनीति अब शमन-केंद्रित (mitigation-focused) दृष्टिकोण से अनुकूलन-आधारित (adaptation-driven) कार्यवाही की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिसमें उत्सर्जन में कमी के बजाय जलवायु अनुकूलन (जैसे कृषि, जल प्रणालियों और आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना) को प्राथमिकता दी जा रही है।

- यह परिवर्तन जलवायु वित्त में वैश्विक असमानता को लेकर चिंता और इस समझ से उत्पन्न हुआ है कि अनुकूलन के प्रयास तत्काल एवं स्थानीय लाभ प्रदान करते हैं, जबकि शमन के लाभ वैश्विक सहयोग पर निर्भर करते हैं।

- अनुकूलन की यह दिशा भारत की जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change - NAFCC) के उद्देश्यों के अनुरूप है।

- डीकार्बोनाइज़ेशन से पहले विकास: आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2047 तक “विकसित राष्ट्र” का दर्जा प्राप्त करना व्यापक डी-कार्बोनाइज़ेशन (कार्बन उत्सर्जन में गहरी कटौती) के प्रयासों से पहले आवश्यक माना गया है।

- यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के तहत निर्धारित सिद्धांत “साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities – CBDR-RC)” के अनुरूप है।

- व्यावहारिक वैश्विक रुख: भारत द्वारा अपने वर्ष 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) को प्रस्तुत करने में संभावित देरी, वैश्विक स्तर पर कमज़ोर प्रगति के प्रति उसकी असंतोषपूर्ण स्थिति को दर्शाती है।

- अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते (2025) और लॉस एंड डैमेज फंड से पीछे हटना, बहुपक्षीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में विश्वास को और कमज़ोर कर गया।

- भारत जलवायु न्याय का समर्थन जारी रखता है, और विकास, समानता तथा ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: भारत के अनुसार अडैप्टेशन तत्काल प्राथमिकता है, जबकि उत्सर्जन कम करना (Mitigation) दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।

- भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इसकी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) के अनुरूप है।

- भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इसकी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) के अनुरूप है।

निष्कर्ष

UNEP अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि अनुकूलन वित्त पोषण वैश्विक आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। तत्काल सौहार्दपूर्ण वित्त, मज़बूत उत्सर्जन घटाने वाले उपाय और जलवायु वित्त सुधार के बिना, विकासशील देशों को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में जीवित रहने के लिये अब अडैप्टेशन में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक अनुकूलन वित्त अंतर (Adaptation Finance Gap) के पैमाने और कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। इसे कम करने के लिये कौन से संस्थागत और नीतिगत सुधार आवश्यक हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अवलोकन के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक वार्षिक लगभग US$ 310 अरब से US$ 365 अरब की अडैप्टेशन वित्तीय आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट (AGR) 2025 के अनुसार, विकासशील देशों के लिये 2035 तक वार्षिक अनुमानित अनुकूलन वित्त US$ 310–365 अरब प्रति वर्ष (2023 की कीमतों में) है।

2. बाकू से बेलेम रोडमैप क्या है?

COP29 में अपनाई गई, बाकू से बेलेम रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों के लिये वर्ष 2035 तक वार्षिक जलवायु वित्त को USD 1.3 ट्रिलियन तक बढ़ाना है।

3. वैश्विक वित्तीय कमी के संदर्भ में भारत की वर्तमान जलवायु नीति या रुख क्या है?

भारत अनुकूलन और लचीलापन को प्राथमिकता दे रहा है, विकास-उन्मुख कम-कार्बन वृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता अपनाते हुए, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में उत्सर्जन में कमी को बनाए रख रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. 'वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- यह यूरोपीय संघ की एक पहल है।

- यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- यह विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) और सतत् विकास के लिये विश्व व्यापार परिषद (World Business Council for Sustainable Development) द्वारा समन्वित है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेंस

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017)