भारतीय राजव्यवस्था

भारत में संवैधानिक नैतिकता

- 31 Oct 2025

- 57 min read

प्रिलिम्स के लिये: संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ, सशर्त नैतिकता और भारतीय संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार।

मेन्स के लिये: भारत में संवैधानिक नैतिकता के लिये चुनौतियाँ, भारत में संवैधानिक नैतिकता से संबंधित न्यायिक घोषणाएँ।

चर्चा में क्यों?

संस्थागत स्वतंत्रता, विधि का शासन और नैतिक शासन पर चल रही बहस के बीच भारत में संवैधानिक नैतिकता ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है, जिससे लोकतांत्रिक आचरण को आकार देने और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

संवैधानिक नैतिकता क्या है?

- परिचय: इसे “संविधान के मूल स्वरूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान” के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वैध प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है।

- यह केवल संविधान के शब्दों के पालन तक सीमित नहीं, बल्कि उसके भाव के प्रति निष्ठा को भी दर्शाता है।

- संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट (George Grote) ने प्रस्तुत की थी, जो स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन को रेखांकित करती है — जहाँ नागरिक, संवैधानिक प्राधिकार का सम्मान करते हुए सत्ता में बैठे व्यक्तियों की खुलकर आलोचना करने का अधिकार भी बनाए रखते हैं।

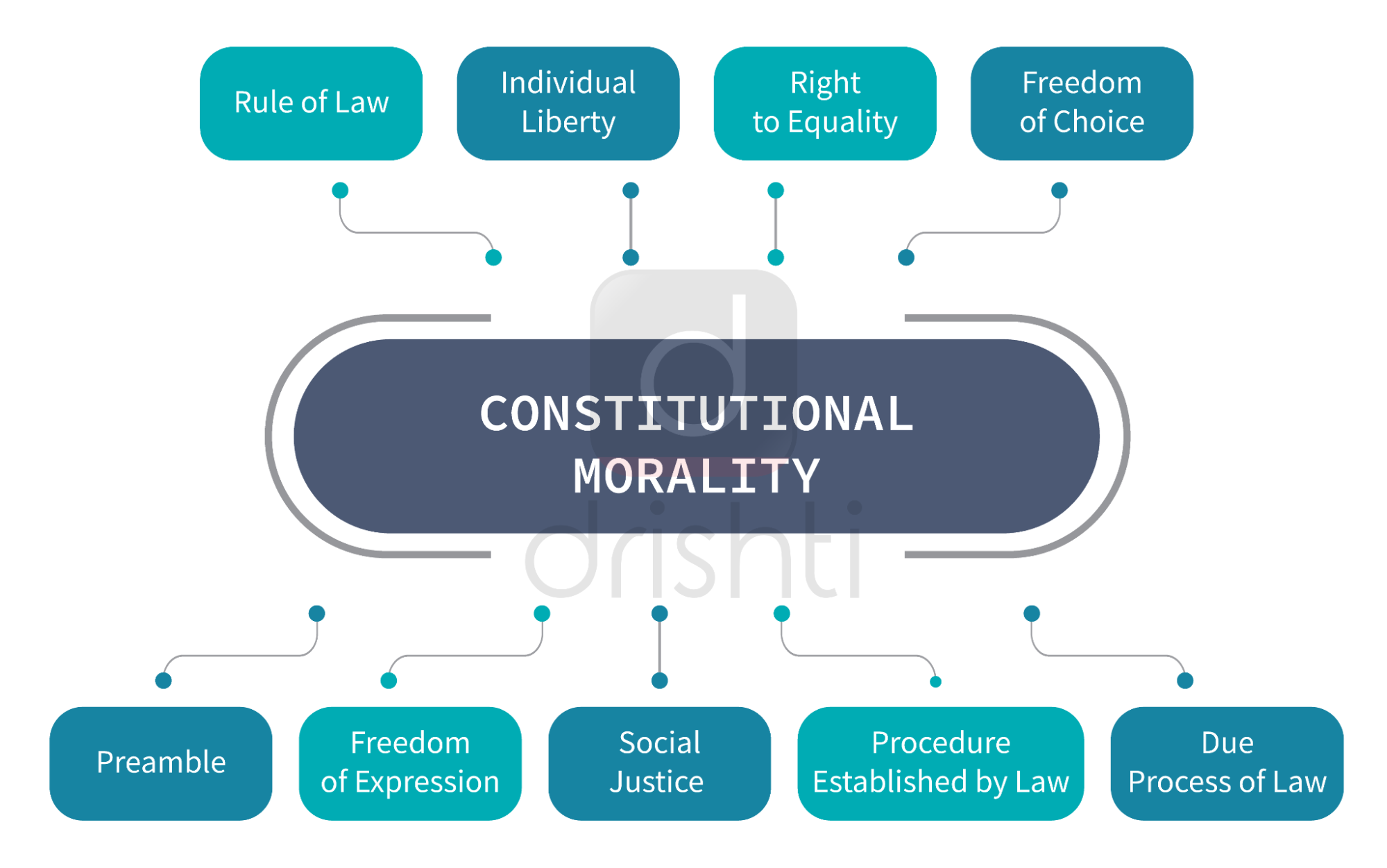

- संवैधानिक नैतिकता के स्तंभ:

- संवैधानिक नैतिकता पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने ग्रोट की अवधारणा का उल्लेख करते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित करने के महत्त्व पर बल दिया।

- अंबेडकर ने कहा था कि — “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है — इसे विकसित करना पड़ता है।”

- संवैधानिक मूल्य एवं अधिकार: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को कायम रखना।

- विधि का शासन एवं जवाबदेही: यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में बैठे लोगों सहित सभी लोग नियंत्रण, संतुलन और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से कानून से बंधे हों।

- नैतिक एवं पारदर्शी शासन: सार्वजनिक मामलों में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

भारत में सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने हेतु न्यायपालिका ने संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार लागू किया है?

- गोपनीयता और मानव गरिमा का संरक्षण: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता — ये सभी संवैधानिक नैतिकता के मूल तत्व हैं। - संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) की स्थापना की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संसद संविधान की मौलिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को परिवर्तित नहीं कर सकती।

- LGBTQ+ अधिकार: नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली NCT (2009) और बाद में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक पूर्वाग्रहों पर सर्वोच्च होनी चाहिये और सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया।

- लैंगिक समानता और धार्मिक सुधार: इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला, 2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि लैंगिक समानता और स्वतंत्रता भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं से ऊपर हैं।

- लैंगिक समानता और वैवाहिक सुधार: जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में, न्यायालय ने IPC की धारा 497 को रद्द कर व्यभिचार को अपराधमुक्त किया, लिंग समानता को पुनः स्थापित किया और विवाह में महिलाओं की स्वायत्तता को मान्यता दी।

भारत में संवैधानिक नैतिकता के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- राजनीतिक हस्तक्षेप: संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं पर बढ़ता राजनीतिक प्रभाव चिंता का विषय बन गया है। हालिया घटनाओं में, जैसे राज्य विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की भूमिका पर न्यायालय के निर्णय, संस्थागत स्वायत्तता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच तनाव को उजागर करते हैं।

- न्यायिक सक्रियता बनाम संयम: जबकि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) जैसे मामले दिखाते हैं कि न्यायिक सक्रियता अधिकारों को बढ़ावा दे सकती है, अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण को असंतुलित करने का जोखिम रखता है।

- कमज़ोर प्रवर्तन: प्रमुख निर्णयों, जैसे संस्थागत जवाबदेही पर विनीत नारायण (1998) का निर्णय, को लागू करने में देरी और अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी संवैधानिक नैतिकता की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है।

- सामाजिक प्रतिरोध: गहरी जड़ें जमाई हुई जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवाद—जैसे मंदिर प्रवेश या अंतर्जातीय विवाह के मामलों में—संविधान द्वारा कल्पित समानता तथा बंधुत्व के मार्ग में बाधा डालते रहते हैं।

सार्वजनिक संस्थान संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रख सकते हैं?

- संस्थागत सशक्तीकरण: शासन, जाँच और निगरानी से जुड़ी संस्थाएँ (निर्वाचन आयोग, CBI एवं NIA) को स्वायत्त रूप से तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करना चाहिये ताकि संवैधानिक मूल्यों एवं जनविश्वास की रक्षा हो सके।

- न्याय तक पहुँच को सशक्त बनाना: कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, न्यायिक लंबित मामलों को कम करना और कानूनी सहायता को सुलभ बनाना, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

- नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहन: सार्वजनिक पदाधिकारियों को ईमानदारी, जवाबदेही और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

- नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना: नागरिकों, विशेषकर युवाओं को संवैधानिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति शिक्षित करना संवैधानिक संस्कृति विकसित करने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की यह चेतावनी कि “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है — इसे विकसित करना पड़ता है” आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत के लोकतंत्र के सशक्त रूप से विकसित होने के लिये आवश्यक है कि नागरिक और नेता दोनों ही संविधान की भावना को आत्मसात् करें। जब शासन और सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक नैतिकता मार्गदर्शक बनती है, तब संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं रह जाता बल्कि वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक जीवंत घोषणापत्र बन जाता है, जो सभी भारतीयों के लिये लागू होता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने और संवैधानिक संस्थाओं के नैतिक संचालन को सुनिश्चित करने में संवैधानिक नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी?

इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ने इसे अपनी कृति "हिस्ट्री ऑफ ग्रीस (1846)" में प्रस्तुत किया था; बाद में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत के संवैधानिक ढाँचे में अपनाया।

प्रश्न: भारत में संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है?

यह नागरिकों और लोक अधिकारियों दोनों द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के पालन को संदर्भित करता है।

प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में क्या अंतर है?

जहाँ सामाजिक नैतिकता समय के साथ बदलती रहती है, वहीं संवैधानिक नैतिकता समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा जैसे स्थायी सिद्धांतों को बनाए रखती है भले ही वे जनमत के विरुद्ध क्यों न हों।

प्रश्न: कौन-से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया है?

मुख्य मामलों में केशवानंद भारती (1973), नाज़ फाउंडेशन (2009), सबरीमाला (2018) और नवतेज सिंह जोहर (2018) शामिल हैं, जिन्होंने समानता एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनः पुष्टि की है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द का क्या अर्थ है? संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? (2019)