भारतीय अर्थव्यवस्था

नगरीय धारणीयता के लिये पारगमन उन्मुख विकास

- 31 Oct 2025

- 76 min read

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति (2017), नगरीय बुनियादी ढाँचा विकास निधि (UIDF), मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS), GIS मैपिंग।

मेन्स के लिये: पारगमन उन्मुख विकास (TOD): विशेषताएँ, महत्त्व, चुनौतियाँ और सतत् नगरीय विकास के लिये आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

पूर्वी दिल्ली में 48 मंजिला 'टावरिंग हाइट्स' भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास (TOD) परियोजना है, जो कार-केंद्रित योजना से एकीकृत, सतत् नगरीय जीवन की ओर बदलाव का प्रतीक है।

पारगमन उन्मुख विकास (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट-TOD) क्या है?

- परिचय: पारगमन उन्मुख विकास (TOD) एक नगरीय नियोजन रणनीति है, जो मेट्रो या रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित करती है।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को शहर के विकास का केंद्र बिंदु बनाना है, जो कार-केंद्रित शहरी विस्तार से भिन्न है।

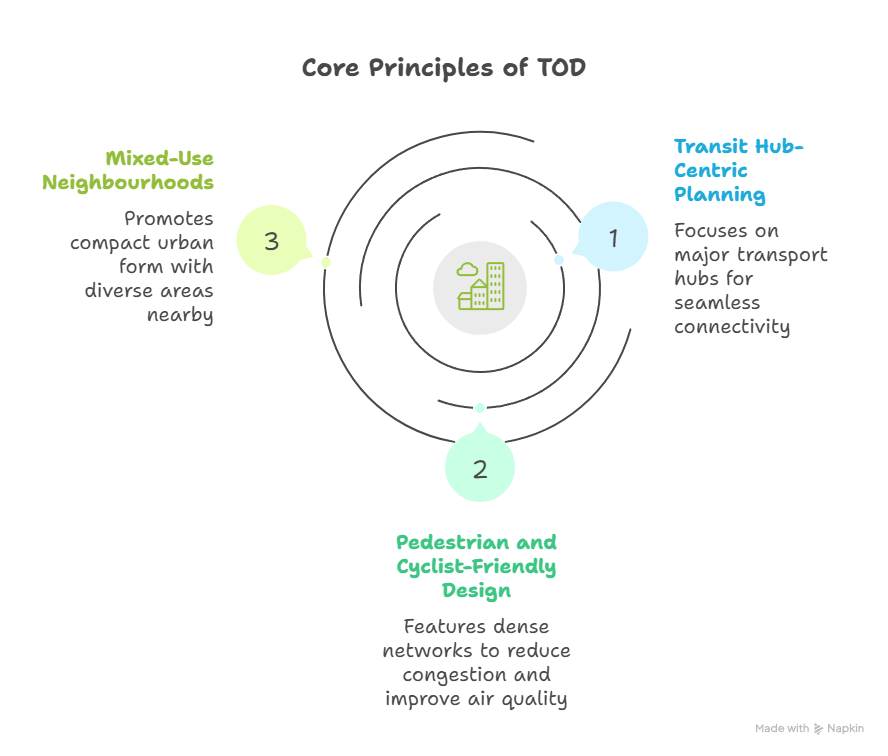

- TOD के मूल सिद्धांत:

- उद्देश्य: निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना।

- यात्रा की दूरी और समय कम करना।

- प्रदूषण के स्तर और आवागमन की लागत को कम करना।

- पैदल चलने योग्य और पैदल यात्रियों के अनुकूल इलाकों को प्रोत्साहित करना।

- विश्व बैंक द्वारा TOD के लिए 3V फ्रेमवर्क:

- नोड वैल्यू (Node Value): यह सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के भीतर किसी स्टेशन के महत्त्व को दर्शाता है, जो यात्री यातायात, इंटरमॉडल कनेक्शन और नेटवर्क में उसकी केंद्रीय स्थिति द्वारा निर्धारित होता है।

- स्थानीय मान (Place Value): यह भूमि उपयोग विविधता, सेवाओं तक पहुँच, आस-पास की सुविधाओं, पैदल चलने की क्षमता और शहरी ब्लॉक के आकार के आधार पर स्टेशन क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है।

- बाज़ार संभाव्य मान (Market Potential Value): यह स्टेशन क्षेत्रों की बाज़ार क्षमता को दर्शाता है, जिसका आकलन रोज़गार घनत्व, परिवहन पहुँच, आवास घनत्व, विकास भूमि, ज़ोनिंग क्षेत्र और बाज़ार गतिविधि के आधार पर किया जाता है।

शहरी विकास के लिये पारगमन उन्मुख विकास (TOD) क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- यातायात भीड़भाड़ और प्रदूषण से निपटना: सड़क-केंद्रित योजना यातायात जाम, ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण का कारण बनती है, जिससे जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। TOD पैदल चलने योग्य, परिवहन से जुड़े नेबरहुड/पड़ोसी बनते है, जिससे आवागमन कम होता है, कारों का उपयोग कम होता है तथा वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

- शहरी विस्तार का प्रबंधन: शहरी विस्तार अकुशल भूमि उपयोग तथा बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक लागत का प्रमुख कारण बनता है। ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास (500–800 मीटर की त्रिज्या में) ऊर्ध्वाधर और सघन विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे खुले स्थानों का संरक्षण होता है तथा शहरी भूमि उपयोग अधिक संतुलित व प्रभावी बनता है।

- सार्वजनिक परिवहन की वित्तीय व्यवहार्यता: मेट्रो प्रणाली एक पूंजी-गहन परियोजना है, लेकिन TOD स्टेशनों के आसपास सघन विकास संरचना के माध्यम से उच्च यात्री संख्या सुनिश्चित करता है। यह मूल्य अधिग्रहण वित्तपोषण को भी संभव बनाता है, जिसके तहत भूमि मूल्यों में वृद्धि का उपयोग निर्माण और रखरखाव की लागतों को पूरा करने में किया जाता है।

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करना: TOD निजी वाहनों के उपयोग, यात्रा समय और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिये, स्टॉकहोम में ट्रांज़िट-आधारित विकास से आर्थिक मूल्य में 41% की वृद्धि और उत्सर्जन में 35% की कमी (1993–2010) दर्ज की गई।

- आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: TOD अधिक जनसंख्या घनत्व और रोज़गार केंद्रों के संकेंद्रण को प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरों की आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि रोज़गार घनत्व दोगुना होने पर आर्थिक उत्पादकता में 5–10% तक की वृद्धि हो सकती है।

भारत में पारगमन उन्मुख विकास (TOD) परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- उच्च प्रारंभिक लागत: TOD परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मिश्रित-उपयोग विकास के लिये बहुत अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, जो प्रायः सार्वजनिक निधियों से अधिक होता है। इससे संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और स्थानीय निवासियों के विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित होता है।

- डिज़ाइन संबंधी चुनौतियाँ: यदि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी जैसे सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकिल लेन और फीडर बसें उपलब्ध नहीं हों तो TOD की प्रभावशीलता घट जाती है। इसके अतिरिक्त, वाहन-केंद्रित शहरी नियोजन और जल, सीवेज तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव भी परियोजनाओं की सफलता में बाधा डालते हैं।

- खंडित संस्थागत ढांँचा: शहरी स्थानीय निकायों, मेट्रो निगमों और राज्य सरकारों की भूमिकाओं में ओवरलैप तथा एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की अनुपस्थिति के कारण समन्वय की कमी तथा योजना में विलंब देखने को मिलता है।

- उच्च जनसंख्या घनत्व: कमज़ोर नियामक ढाँचे के चलते विकास असंतुलित हो जाता है और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक घनत्व तथा भीड़भाड़ उत्पन्न होती है, जबकि अन्य क्षेत्र अविकसित एवं कनेक्टिविटी की दृष्टि से पिछड़े रह जाते हैं।

- भारतीय संदर्भ में सीमाएँ: हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर जैसे द्वीप शहरों में TOD भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा शहरी विस्तार को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है, परंतु यह मॉडल नई दिल्ली या बंगलूरू जैसे विस्तारित एवं विविध संरचना वाले भारतीय शहरों के लिए सीमित रूप से उपयुक्त माना जाता है।

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017

- परिचय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्यों और शहरों को TOD-आधारित शहरी विकास मॉडल अपनाने में मार्गदर्शन देना है।

- विज़न:

- सार्वजनिक परिवहन और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, जिससे प्रदूषण एवं यातायात जाम में कमी आए।

- सघन अवसंरचना वाले कॉम्पैक्ट, पैदल चलने योग्य और किफायती मोहल्लों को बढ़ावा देना।

- निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर सार्वजनिक परिवहन-केंद्रित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना।

- सभी आय वर्गों के लिये समावेशी और किफायती आवास को एकीकृत करना।

- पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्पों के माध्यम से मनोरंजन, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना।

- भारत में TOD विकास हेतु उठाए गए प्रमुख कदम:

- मेट्रो रेल नीति, 2017

- शहरी अवसंरचना विकास कोष (UIDF)

- मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH)

सतत् शहरी विकास के लिये TOD को लागू करने हेतु आवश्यक कदम क्या हैं?

- नीतिगत और नियामक सुधार: शहर की योजनाओं, ज़ोनिंग कानूनों और विनियमों में TOD को एकीकृत किया जाए, ताकि भूमि उपयोग, घनत्व मानक तथा पार्किंग के लिये समान दिशा-निर्देश लागू हों। सभी नई मेट्रो और मास ट्रांज़िट कॉरिडोर परियोजनाओं में TOD के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाया जाए।

- संस्थागत समन्वय: प्रमुख शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की स्थापना की जाए, जो परिवहन, आवास और शहरी नियोजन के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।

- साथ ही, विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग के लिये औपचारिक समन्वय प्रोटोकॉल बनाए जाए और योजनाओं के समानांतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

- वित्तपोषण और प्रोत्साहन: भूमि मूल्य कर, विकास शुल्क या अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) जैसे मूल्य प्राप्ति वित्तपोषण (Value Capture Financing - VCF) उपकरणों को अपनाकर TOD परियोजनाओं के लिये धन एकत्र किया जा सकता है।

- साथ ही डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जाए और अवसंरचना तथा मिश्रित-उपयोग विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

- समावेशी और जन-केंद्रित डिज़ाइन: सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय वर्गों (LIG) के लिये आवास को TOD क्षेत्रों में आरक्षित किया जाए।

- इसके अतिरिक्त, श्रमिकों और छात्रों के लिये परिवहन केंद्रों के पास किराये या छात्रावास जैसी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

- डेटा-आधारित नियोजन और निगरानी: TOD क्षेत्रों की योजना बनाने के लिये GIS मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाए तथा नियमित निगरानी हेतु प्रदर्शन संकेतक (जैसे यात्रा में कमी, अधिक यात्री संख्या, पैदल यातायात में वृद्धि, सामाजिक मिश्रण) निर्धारित किये जाएँ।

निष्कर्ष:

पारगमन उन्मुख विकास (TOD) सतत् शहरी भारत की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जो शहरी विस्तार, यातायात जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक है।

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017 इस दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है, किंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वित्तीय, संस्थागत और समावेशी चुनौतियों का समाधान एकीकृत शासन, नवाचारपूर्ण वित्तपोषण तथा जन-केंद्रित डिज़ाइन के माध्यम से कितने प्रभावी ढंग से किया जाता है, ताकि वास्तव में रहने योग्य और सतत् शहरों का निर्माण संभव हो सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: पारगमन उन्मुख विकास (TOD) को अक्सर भारत की शहरी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है। सतत् और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने में इसकी संभावनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) क्या है?

TOD (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) एक ऐसी नियोजन पद्धति है जो सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों से पैदल दूरी (सामान्यतः 500–800 मीटर) के दायरे में उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित करती है, ताकि वाहनों पर निर्भरता घटे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या बढ़े।

2. TOD के तीन मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

तीन मुख्य सिद्धांत हैं: परिवहन केंद्र-केंद्रित योजना, पैदल यात्री और साइकिल चालक-अनुकूल डिज़ाइन और सघन मिश्रित-उपयोग वाले पड़ोस का निर्माण।

3. राष्ट्रीय परिवहन-उन्मुख विकास नीति (2017) का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता से सार्वजनिक परिवहन-उन्मुख विकास की ओर रुख करके शहरी विकास को बदलना, पैदल चलने योग्य समुदायों का निर्माण करना और प्रदूषण एवं भीड़भाड़ को कम करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और किफायती शहरी जन परिवहन किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? (2019)

प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीति का परिचय दीजिये। (2016)