भूगोल

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)

- 02 May 2025

- 97 min read

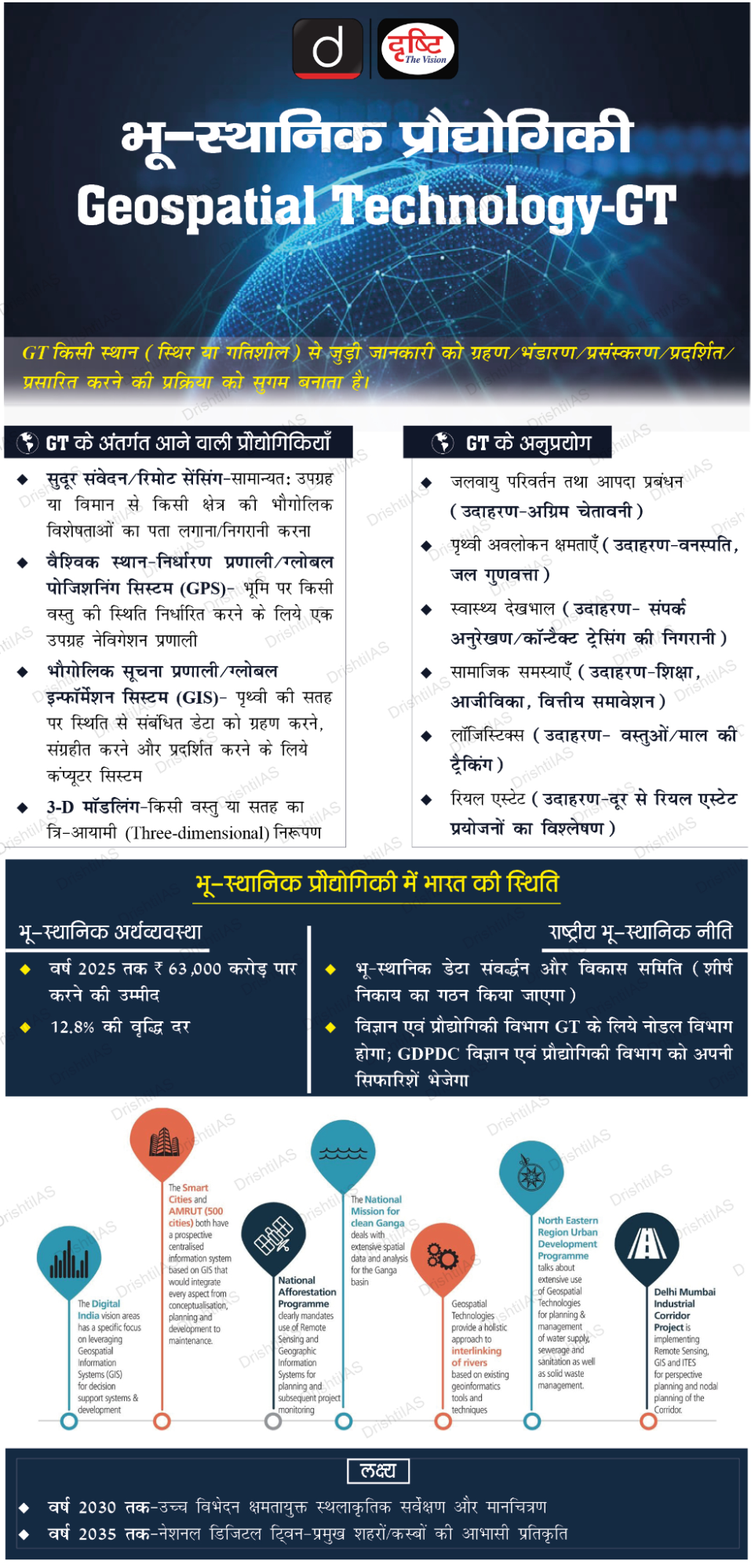

प्रिलिम्स के लिये:भौगोलिक सूचना प्रणाली, स्थानिक डेटा, वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, शहरी नियोजन, पर्यावरण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान, भुवन, भारत मैप्स, ग्राम मानचित्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओपन-सोर्स GIS, स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP) 2022 मेन्स के लिये:भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS): विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्त्व, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) क्या है?

- परिचय:

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एक कंप्यूटर-आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्त्ताओं को भौगोलिक या स्थानिक डेटा को एकत्रित करने, संग्रहीत करने, हेरफेर करने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है।

- यह भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी के प्रसंस्करण के लिये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को एकीकृत करता है।

- GIS डेटा के प्रकार:

- वेक्टर डेटा: यह GIS में उपयोग किये जाने वाले दो प्राथमिक डेटा मॉडलों में से एक है। यह बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों का उपयोग करके भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

- रास्टर डेटा: यह पृथ्वी की सतह को सेल या पिक्सेल के ग्रिड के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक सेल में एक मान होता है जो तापमान, ऊँचाई या भूमि आवरण जैसी विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है।

GIS के अनुप्रयोग क्या हैं?

- शहरी नियोजन:

- शहरी नियोजन में कुशल और सतत् विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये GIS का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मनोरंजक क्षेत्रों में क्षेत्रों की पहचान और वर्गीकरण करके भूमि-उपयोग मानचित्रण में सहायता करता है।

- यह जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, भूभाग और मौजूदा उपयोगिताओं का विश्लेषण करके बुनियादी अवसरंचना के विकास का समर्थन करता है, जिससे सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, सीवेज प्रणालियों तथा अन्य शहरी सुविधाओं का इष्टतम स्थान निर्धारण संभव हो पाता है।

- पर्यावरण प्रबंधन:

- GIS प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इसका उपयोग सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से समय के साथ वन आवरण में परिवर्तन का पता लगाकर निर्वनीकरण की निगरानी के लिये किया जाता है।

- GIS प्रदूषण पर नज़र रखने में भी सहायता करता है, जैसे वायु, जल और मृदा प्रदूषकों के स्रोतों तथा प्रसार की पहचान करना।

- इसके अलावा, यह प्रवास मार्गों, मानव अतिक्रमण और जैव विविधता प्रारूप का मानचित्रण करके वन्यजीव आवासों के प्रबंधन का समर्थन करता है।

- आपदा प्रबंधन:

- GIS आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, अर्थात् रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति।

- इसका उपयोग बाढ़ मानचित्रण में ऊँचाई और जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण करके बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने के लिये किया जाता है।

- भूकंप के जोखिम आकलन के लिये GIS भ्रंश रेखाओं का मानचित्रण करता है तथा सुभेद्य संरचनाओं और आबादी की पहचान करता है।

- आपदाओं के दौरान GIS निकासी मार्गों की योजना बनाकर, आश्रय स्थलों का पता लगाकर तथा बचाव प्रयासों का समन्वय करके राहत एवं प्रतिक्रिया कार्यों में सहायता करता है।

- कृषि:

- कृषि के क्षेत्र में GIS डेटा-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाता है।

- यह फसल स्वास्थ्य, मृदा की स्थिति और सिंचाई आवश्यकताओं के विषय में जानकारी प्रदान करके परिशुद्ध कृषि को सक्षम बनाता है।

- GIS का उपयोग करके मृदा विश्लेषण से किसानों को मृदा की उर्वरता, pH स्तर और आर्द्रता की मात्रा निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

- GIS का उपयोग कीटों के प्रकोप की निगरानी के लिये किया जाता है, जिससे समय पर और लक्षित कीटनाशकों का उपयोग संभव हो जाता है।

- अंतरिक्ष अनुसंधान:

- GIS अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों की योजना और क्रियान्वयन में।

- यह चंद्रमा और मंगल जैसे खगोलीय पिंडों के विस्तृत मानचित्र बनाकर ग्रहीय मानचित्रण में सहायता करता है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और नेविगेशन के लिये आवश्यक हैं।

- GIS शोधकर्त्ताओं को सुरक्षित और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लैंडिंग स्थलों के चयन में सहायता करके मिशन नियोजन में भी योगदान देता है।

- इसके अलावा, जब इसे रिमोट सेंसिंग के साथ जोड़ दिया जाता है तो GIS पृथ्वी और बाह्य भूभागों दोनों के अध्ययन को बढ़ाता है।

GIS अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ कैसे एकीकृत होता है?

- AI और मशीन लर्निंग: GIS पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग और स्थानिक विश्लेषण को बढ़ाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के साथ एकीकृत होता है।

- पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग: AI ऐतिहासिक भू-स्थानिक डेटा के आधार पर भविष्य के रुझानों जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, जलवायु प्रारूप या शहरी विकास का पूर्वानुमान लगा सकता है।

- छवि वर्गीकरण और वस्तु पहचान: ML एल्गोरिदम भूमि विशेषताओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी में परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं और जटिल मानचित्रों से स्वचालित रूप से उपयोगी डेटा निकाल सकते हैं।

- वास्तविक समय डेटा संग्रहण: GIS के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एकीकरण वास्तविक समय डेटा संग्रहण और स्थानिक घटनाओं की निगरानी की अनुमति देता है।

- सेंसर और GPS ट्रैकर जैसे IoT उपकरण भू-स्थानिक डेटा की निरंतर धाराएँ उत्पन्न करते हैं, जिनका तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है तथा पर्यावरण निगरानी, स्मार्ट शहरों और आपदा प्रबंधन जैसे GIS प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है।

- बिग डेटा: बड़े भू-स्थानिक डेटासेट को संभालना: बड़े पैमाने पर भू-स्थानिक डेटा के विकास के साथ बिग डेटा प्रौद्योगिकियाँ विशाल डेटासेट को संभालने और संसाधित करने में सहायता करती हैं, जिनके साथ पारंपरिक GIS उपकरण संघर्ष कर सकते हैं।

- GIS विशाल मात्रा में भू-स्थानिक जानकारी का प्रबंधन, विश्लेषण और उससे अंतर्दृष्टि निकालने के लिये बिग डेटा प्लेटफार्मों के साथ कार्य करता है।

भारत में GIS से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP) 2022: इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करना है।

- इसका लक्ष्य भू-स्थानिक अवसंरचना, भू-स्थानिक कौशल एवं ज्ञान, मानक और भू-स्थानिक व्यवसाय विकसित करना है।

- स्वामित्व योजना: इसका उद्देश्य GIS और ड्रोन-आधारित मानचित्रण का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड प्रदान करना और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है।

- इसका उद्देश्य संपत्ति विवादों को सुलझाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और ग्रामीण नियोजन को समर्थन देना है।

- सटीक भूमि मानचित्रण के लिये सतत् प्रचालन संदर्भ स्टेशनों (CORS) और ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग करता है।

- भुवन: भुवन वेब पोर्टल पूरे देश के सैटेलाइट इमेजरी और भू-स्थानिक आँकड़ों तक विस्तृत एवं व्यापक पहुँच प्रदान करता है।

- यह उन अनुप्रयोगों का समर्थन करता है जो विस्तृत भू-स्थानिक विश्लेषण और मानचित्रण सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो विकासात्मक योजना, आपदा प्रबंधन, सूची प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि को सुविधाजनक बनाते हैं।

- भारत मैप्स: भारत मैप्स एक बहु-परत GIS प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में ई-गवर्नेंस और डिजिटल बुनियादी अवसरंचना की पहल का समर्थन करने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।

- SOI ऑनलाइन मैप्स और डेटा पोर्टल: यह राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) की एक डिजिटल पहल है।

- यह पोर्टल सार्वजनिक और सरकारी उपयोग के लिये स्थलाकृतिक व विषयगत मानचित्रों, भू-स्थानिक डेटासेट एवं कार्टोग्राफिक उपकरणों की एक विस्तृत शृंखला तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करता है।

- सारथी: यह एक वेब-आधारित GIS (वेब GIS) प्लेटफॉर्म है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने के लिये इंटरैक्टिव भू-स्थानिक उपकरण और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करने के लिये विकसित किया गया है।

- ग्राम मानचित्र: यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक GIS-आधारित मंच है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को स्थानिक नियोजन क्षमताओं से सशक्त बनाना है।

- भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र: इसे वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से लॉन्च किया गया था।

- यह देश के ऊर्जा संसाधनों और बुनियादी अवसरंचना का व्यापक GIS दृश्य प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र की योजना को सुव्यवस्थित करना, नीति-निर्माण को बढ़ावा देना और दक्षता में वृद्धि करना है।

GIS कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- अपर्याप्त डेटा गुणवत्ता: GIS कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौती सटीक और अद्यतन डेटा की उपलब्धता है।

- पर्यावरणीय परिवर्तन, शहरीकरण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू-स्थानिक डेटा पुराना हो सकता है।

- अप्रचलित भूमि-उपयोग मानचित्र या गलत जनसंख्या आँकड़े जैसे गलत या पुराने आँकड़े त्रुटिपूर्ण विश्लेषण और अनुचित निर्णय लेने का कारण बन सकते हैं, जिससे शहरी नियोजन तथा संसाधन वितरण प्रभावित हो सकता है।

- उच्च लागत: निरंतर रखरखाव और सॉफ्टवेयर अद्यतन भी वित्तीय बोझ बढ़ाते हैं, जिससे कई सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिये GIS को अपने परिचालन में पूरी तरह से एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है।

- GIS विश्लेषण के लिये आवश्यक विशेष सॉफ्टवेयर प्रायः महंगे होते हैं तथा हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, GPS उपकरण और डेटा भंडारण के लिये सर्वर की अतिरिक्त लागत भी होती है।

- कुशल कर्मियों की कमी: एक अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौती GIS प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों की कमी है।

- GIS कार्यान्वयन के लिये ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो जटिल डेटा विश्लेषण, मानचित्र निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संभाल सकें।

- ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता है जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और विशिष्ट अनुप्रयोग क्षेत्रों जैसे शहरी नियोजन, कृषि या आपदा प्रबंधन दोनों में कुशल हों।

- प्रशिक्षित GIS पेशेवरों की कमी कई क्षेत्रों में GIS प्रणालियों के प्रभावी उपयोग और अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: इसमें संवेदनशील स्थान डेटा तक अनधिकृत पहुँच का जोखिम, व्यक्तिगत एवं महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसरंचना की जानकारी का संभावित दुरुपयोग और साइबर हमलों की कमज़ोरियाँ शामिल हैं जो डेटा अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं।

भारत में GIS को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से GIS सटीकता बढ़ाना: IoT सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लगातार डेटा संग्रह तथा वास्तविक समय अपडेट के लिये प्रणालियाँ स्थापित करना।

- भू-स्थानिक डेटासेट में सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये त्रुटि का पता लगाने तथा डेटा सत्यापन के लिये AI और ML एल्गोरिदम का उपयोग करना।

- ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर: क्वांटम जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम (QGIS) जैसे ओपन-सोर्स GIS सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देना, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में संगठनों पर लागत का बोझ कम करता है।

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं उद्योग के बीच सहयोग से GIS प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणन में निवेश करके कुशल पेशेवरों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है।

- भू-स्थानिक निवेश और अवसंरचना: भू-स्थानिक निवेश कोष स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा और संबंधित क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता: विदेशी समाधानों पर निर्भरता कम करने के लिये स्वदेशी भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

- इसमें भारत में आत्मनिर्भर भू-स्थानिक उद्योग के निर्माण के लिये घरेलू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

- डेटा सुरक्षा: डेटा सुरक्षा कानूनों को मज़बूत करना और स्थान-आधारित सेवाओं के लिये सख्त साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिये डेटा हैंडलरों के बीच पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) विविध क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण है। सहायक नीतियों, तकनीकी एकीकरण और कुशल जनशक्ति के साथ, भारत सतत् विकास के लिये GIS का उपयोग कर सकता है। वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने से इसकी पूर्ण परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाया जा सकेगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न.1 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, हाल ही में समाचारों में रहा "भुवन" क्या है? (2010) (a) भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये इसरो द्वारा शुरू किया गया एक छोटा उपग्रह। उत्तर: c मेन्स:प्रश्न 2. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये। इस तकनीक के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की? (2016) |