जैव विविधता और पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन और भारत: चुनौतियाँ और अनुकूलन

- 05 Sep 2025

- 162 min read

यह एडिटोरियल 04/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Rain and repeat: On extreme weather and governance” पर आधारित है। यह लेख चरम जलवायु परिस्थितियों के प्रति भारत की बढ़ती सुभेद्यता को उजागर करता है तथा इस बात पर ज़ोर देता है कि केवल आपदा के बाद राहत देने की बजाय मज़बूत ढाँचे, वास्तविक काल निगरानी और जलवायु-आधारित योजना के माध्यम से पूर्व-तैयारी एवं आघात-सहनीयता विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये: क्लाउडबर्स्ट, नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव, जलवायु जोखिम सूचकांक- 2025, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन, महत्त्वपूर्ण खनिज, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना

मेन्स के लिये: भारत के जलवायु जोखिम परिदृश्य को नया रूप देने वाले चरम मौसमी पैटर्न, भारत की जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में प्रमुख कमियाँ।

पंजाब, आँध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई विनाशकारी बाढ़ ने देश भर में चरम जलवायु घटनाओं के प्रति भारत की बढ़ती सुभेद्यता को उजागर किया है। केरल की अकल्पनीय बाढ़ से लेकर उत्तराखंड के क्लाउडबर्स्ट (मेघ प्रस्फोट) और दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ हीट-वेव्स तक, भारत तीव्र होते मौसम पैटर्न का सामना कर रहा है जो मौजूदा बुनियादी अवसंरचना एवं शासन प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं। देश के 1.4 अरब लोग जलवायु जोखिमों के प्रति तेज़ी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिसके लिये पारंपरिक आपदा प्रतिक्रिया से परे तत्काल अनुकूलन उपायों की आवश्यकता है। भारत को आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय अग्रिम तैयारी पर आधारित आघात-सहनीयता (जैसे: उन्नत बुनियादी ढाँचा, रीयल-टाइम जलवायु निगरानी और जलवायु-संवेदनशील शहरी नियोजन) विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल प्रतिक्रिया न देकर आने वाले चरम मौसम की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर समाधान खोजे।

चरम मौसम पैटर्न भारत के जलवायु जोखिम परिदृश्य को किस-प्रकार बदल रहे हैं?

- कृषि भेद्यता और फसल हानि: कृषि क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि चरम मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है।

- जलवायु घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने के साथ, फसल विफलताएँ भी बढ़ रही हैं, जिसका खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है।

- वर्ष 2024 में, चरम मौसम ने 4.07 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 84% की वृद्धि दर्शाता है।

- वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% से अधिक सीमांत किसानों ने चरम मौसम की स्थिति के कारण अपनी कम से कम आधी खड़ी फसलें खोने की सूचना दी है।

- इस तरह के चरम मौसम परिवर्तन जलवायु-प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

- शहरी बुनियादी ढाँचे और भेद्यता पर प्रभाव: भारत का तेज़ी से शहरीकृत परिदृश्य बढ़ते जलवायु जोखिमों, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं है।

- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव और खराब नियोजित जल निकासी प्रणालियाँ शहरों की भेद्यता को बढ़ा रही हैं।

- दिल्ली जैसे शहरों में वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई, जिसमें तापमान 46°C से भी अधिक रहा।

- विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को वर्ष 2050 तक जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी।

- चूँकि 80% से अधिक शहरी आबादी खतरे-प्रवण क्षेत्रों में रहती है, इसलिये जलवायु-अनुकूलता के लिये शहरी नियोजन में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है।

- Human Health and Mortality Risks: The growing intensity of extreme weather events, particularly heatwaves and floods, is placing unprecedented stress on public health systems. मानव स्वास्थ्य और मृत्यु दर जोखिम: चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से गर्मी और बाढ़ की बढ़ती तीव्रता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रही है।

- गर्मी की लहरें, जो और भी गंभीर हो गई हैं, सीधे तौर पर उच्च मृत्यु दर से जुड़ी हैं।

- ठंडे आश्रयों और सुसज्जित अस्पतालों जैसे उचित बुनियादी ढाँचे की कमी एवं मौजूदा दिशानिर्देशों को लागू करने में विफलता, जोखिमों को और बढ़ा देती है, जैसा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में लू लगने से 33 मतदान कर्मियों की दुखद मौतों से स्पष्ट है।

- विस्थापन और आजीविका का नुकसान: चरम मौसमी घटनाएँ, विशेष रूप से बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, विस्थापन और आजीविका के नुकसान को तेज़ी से बढ़ा रही हैं।

- उदाहरण के लिये, पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से कुल मिलाकर 38 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

- ये विस्थापन प्रायः सामाजिक एवं आर्थिक उथल-पुथल का कारण बनते हैं, जिससे पुनर्वास का कार्य और जटिल हो जाता है।

- जैसे-जैसे चरम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, दीर्घकालिक समुत्थानशीलता योजना में जोखिमग्रस्त आबादी के लिये बेहतर आजीविका सुरक्षा उपायों को शामिल करना आवश्यक है।

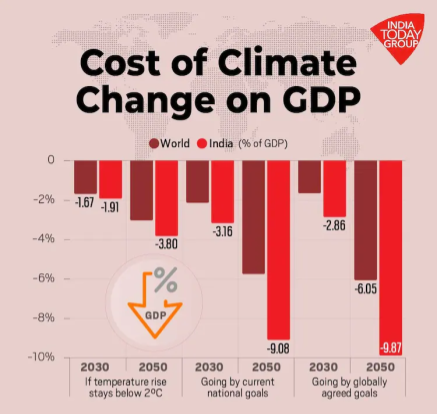

- आर्थिक नुकसान और विकास संबंधी बाधाएँ: इन जलवायु-संबंधी आपदाओं का संचयी प्रभाव गंभीर आर्थिक नुकसान पहुँचा रहा है तथा भारत के विकास पथ को ख़तरे में डाल रहा है।

- जलवायु जोखिम सूचकांक- 2025 ने वर्ष 1993 से वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बताया, जहाँ नुकसान 180 अरब डॉलर से अधिक था।

- हालिया शोध बताते हैं कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2100 तक देश की राष्ट्रीय आय का 6.4% से 10% से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिससे 5 करोड़ और लोग फिर से गरीबी में धँस जाएँगे।

- हिमनदों का पिघलना और हिमालय की अस्थिरता: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जो लाखों लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण जल-स्रोत है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है। बढ़ते तापमान के कारण यहाँ ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और अस्थिर हिमनदी झीलों का निर्माण हो रहा है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण, हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में वर्ष 2011 से 2024 तक 10.81% की वृद्धि देखी गई, जिससे विनाशकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ गया है।

- इस खतरे का एहसास अक्तूबर 2023 में सिक्किम में हुए GLOF में हुआ, जिसने निचले इलाकों के समुदायों और बुनियादी ढाँचे के लिये अत्यधिक जोखिमों को रेखांकित किया।

- ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रवाह बाधित होने का खतरा है, जिससे लाखों लोगों की जल सुरक्षा, कृषि एवं जलविद्युत उत्पादन खतरे में पड़ सकता है।

भारत की जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

- समन्वित और स्थानीयकृत अनुकूलन योजनाओं का अभाव: राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु मिशन मौजूद तो हैं, लेकिन राज्य और स्थानीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन में एक गंभीर कमी है।

- जलवायु परिवर्तन पर कई राज्य कार्य योजनाएँ (SAPCC) स्थानीय शासन और बजट में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं, जिससे क्षेत्र-विशिष्ट कमज़ोरियों का समाधान नहीं हो पाता।

- वर्तमान में, SAPCC पर नज़र रखने के लिये कोई मानक जलवायु प्रभाव या अनुकूलन निगरानी कार्यढाँचा मौजूद नहीं है।

- एक मज़बूत, विकेंद्रीकृत कार्यढाँचे के अभाव का अर्थ है कि जलवायु जोखिम प्रायः अनसुलझे रह जाते हैं, विशेषकर कृषि के लिये।

- इसके अलावा, हालाँकि राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) जैसी पहलें लागू हैं, अनुमान बताते हैं कि 5% से भी कम भारतीय किसानों ने सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाया है।

- जलवायु परिवर्तन पर कई राज्य कार्य योजनाएँ (SAPCC) स्थानीय शासन और बजट में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं, जिससे क्षेत्र-विशिष्ट कमज़ोरियों का समाधान नहीं हो पाता।

- वित्तीय और तकनीकी कमियाँ: अनुकूलन और शमन दोनों प्रयासों के लिये वित्तपोषण एक बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत की जलवायु कार्रवाई के लिये खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता और उपलब्ध वित्त के बीच एक बड़ा अंतर है।

- डेलॉइट की एक रिपोर्ट (2025) के अनुसार, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, संधारणीय कृषि, जल और समुत्थानशील बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिये वर्ष 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

- देश को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों पर तकनीकी निर्भरता का भी सामना करना पड़ रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिये आवश्यक हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर कुछ देशों (जैसे चीन) का नियंत्रण है, जिससे आपूर्ति शृंखला में भारी भेद्यता पैदा हो रही है।

- कार्बनीकरण में धीमी प्रगति: कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, नियामक बाधाओं और नवीकरणीय एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण में धीमी गति के कारण भारत का ऊर्जा परिवर्तन धीमा है।

- भारत ने कोयले के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति की प्रतिबद्धता नहीं जताई है और सरकार अधिक कोयला आधारित संयंत्रों पर ज़ोर दे रही है।

- भारत की सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया (CIL) ने वर्ष 2025-26 में 863 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2023 में 2032 तक कोयला आधारित क्षमता में लगभग 90.0 गीगावाट की वृद्धि करने की अपनी योजना का खुलासा किया।

- इसके अलावा, विद्युत गतिशीलता, ग्रिड आधुनिकीकरण और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन पिछड़ रहे हैं, जिससे वर्ष 2030 और वर्ष 2070 के जलवायु लक्ष्यों के पूरा न होने का खतरा है।

- भारत ने कोयले के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति की प्रतिबद्धता नहीं जताई है और सरकार अधिक कोयला आधारित संयंत्रों पर ज़ोर दे रही है।

- सामाजिक असमानता और समावेशिता की कमी: भारत की जलवायु नीतियाँ प्रायः अपने सबसे कमज़ोर समुदायों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहती हैं, जो जलवायु प्रभावों का असमान रूप से खामियाज़ा भुगतते हैं।

- बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से प्रायः स्थानीय आबादी के अधिकारों और ज़रूरतों की अनदेखी होती है, जिससे विस्थापन एवं जोखिम में वृद्धि होती है।

- उदाहरण के लिये, निजी नवीकरणीय ऊर्जा निगमों (PRPC) ने स्थानीय आदिवासी समुदायों से परामर्श किये बिना सौर परियोजनाओं के लिये थार रेगिस्तान में सामुदायिक चरागाह भूमि (ओरण) का अधिग्रहण किया है।

- इसके अलावा, भारत में उच्च व्यय वाले शीर्ष 20% परिवार कम व्यय वाले परिवारों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं, फिर भी कमज़ोर समुदाय असमान रूप से जलवायु प्रभावों को झेलते हैं।

- कमज़ोर जलवायु-स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण: भारत का स्वास्थ्य सेवा कार्यढाँचा जलवायु-जनित स्वास्थ्य जोखिमों के लिये तैयार नहीं है, जिसमें हीट-वेव्स, वेक्टर जनित रोगों और वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिये पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु अनुकूलन योजना में न्यूनतम योगदान देता है, और जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य के लिये अधिकांश राज्य कार्य योजनाएँ (SAPCCHH) केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं।

- बदलते वर्षा पैटर्न के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियाँ भौगोलिक रूप से फैल रही हैं, फिर भी निगरानी प्रणालियाँ अपर्याप्त बनी हुई हैं।

- कमज़ोर जल-जलवायु सुरक्षा संबंध: भारत का जल प्रबंधन जलवायु नियोजन से अलग-थलग होकर कार्य करता है, जबकि जल ही जलवायु प्रभावों को प्रकट करने वाला प्राथमिक माध्यम है।

- नदी बेसिन संगठनों में जलवायु अनुकूलन संबंधी अधिदेशों का अभाव है और अंतर-राज्यीय जल विवाद जलवायु अनुमानों की अनदेखी करते हैं।

- पंजाब और हरियाणा जैसे जलवायु-तनावग्रस्त क्षेत्रों में भूजल का क्षरण तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी पुनर्भरण रणनीतियाँ जलवायु अनुकूलन योजना से अलग-थलग हैं।

- 75% of households in India lack access to safe drinking water and climate change will worsen this crisis.भारत में 75% घरों में सुरक्षित पेयजल की पहुँच नहीं है और जलवायु परिवर्तन इस संकट को और बढ़ा देगा।

- औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन और सर्कुलर इकोनॉमी की कमी: भारी उद्योग (इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम, रसायन) भारत के उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं (अकेले इस्पात उद्योग भारत के कुल उत्सर्जन का 10-12% हिस्सा है), लेकिन स्पष्ट समय-सीमा वाले क्षेत्र-विशिष्ट डीकार्बोनाइज़ेशन रोडमैप का अभाव है।

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना ऊर्जा दक्षता को कवर करती है, लेकिन तकनीकी बदलावों के माध्यम से गहन डीकार्बोनाइज़ेशन को नहीं।

- औद्योगिक सहजीवन और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल के बिखरे होने के साथ, सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत सीमांत बने हुए हैं।

- इस्पात जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी ब्लास्ट फर्नेस तकनीक पर निर्भर हैं और हाइड्रोजन-आधारित प्रत्यक्ष कमी को न्यूनतम रूप से अपनाया जा रहा है।

जलवायु जोखिमों के प्रति अपनी समुत्थान-शक्ति को सुदृढ़ करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- स्थानीय शासन के साथ विकेंद्रीकृत जलवायु कार्रवाई ढाँचा: भारत को एक विकेंद्रीकृत जलवायु शासन मॉडल को संस्थागत रूप देना होगा जो यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय कमज़ोरियों का वास्तविक समय में समाधान किया जाए।

- जलवायु प्रभावों की निगरानी के लिये एक मानकीकृत कार्यढाँचा, जो जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (SAPCC) के अनुरूप हो, राज्यों को क्षेत्रीय जोखिमों के अनुसार नीतियाँ बनाने में सक्षम बनाएगा।

- स्थानीय सरकारों को आवश्यक संसाधनों, आँकड़ों और जवाबदेही तंत्रों से सशक्त बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि जलवायु अनुकूलन स्थानीय नियोजन एवं बजट में एकीकृत हो।

- यह दृष्टिकोण ज़मीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रयासों को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे सभी स्तरों पर प्रभावी जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

- उन्नत वित्तीय तंत्र और हरित वित्तपोषण उपकरण: वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिये ग्रीन बॉण्ड, जलवायु बीमा और मिश्रित वित्त मॉडल जैसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है ताकि निजी एवं सार्वजनिक निधियों को जलवायु सहनशीलता परियोजनाओं में लगाया जा सके।

- राज्य और स्थानीय स्तर पर समर्पित जलवायु निधियों की स्थापना से कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा एवं बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में वित्तपोषण की कमी की पूर्ति करने में सहायता मिल सकती है।

- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से निजी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जलवायु कार्रवाई भारत के आर्थिक विकास मॉडल में पूरी तरह से एकीकृत हो।

- तकनीकी उन्नयन और स्थानीयकृत जलवायु समाधान: जलवायु अनुकूलन के लिये कम लागत वाली, स्वदेशी तकनीकों में निवेश, जैसे कि किसानों के लिये सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियाँ या विकेंद्रीकृत जल शोधन समाधान, आयातित तकनीकों पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता करेंगे।

- भारत को अपना तकनीकी आधार बनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण समाधानों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कार्बन कैप्चर तकनीकों के लिये।

- इस्पात, सीमेंट और रसायन जैसे उद्योगों के लिये हरित तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाकर तकनीकी अंतर को न्यूनतम करने से औद्योगिक कार्बनीकरण में तेज़ी आएगी।

- वास्तविक काल में मौसम की निगरानी और आपदा पूर्वानुमान के लिये AI एवं मशीन लर्निंग का उपयोग भी संवेदनशील समुदायों को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिये अमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है।

- क्षेत्रीय अनुकूलन के साथ त्वरित नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन: जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है, वहीं भारत को सौर, पवन और जलविद्युत परियोजनाओं को क्षेत्रीय पावर ग्रिड में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करके अपने परिवर्तन को तीव्र करना होगा।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों का विस्तार ग्रिड पर निर्भरता को कम करेगा तथा ऊर्जा की पहुँच को बढ़ाएगा, जो जलवायु परिवर्तन के दौरान महत्त्वपूर्ण है।

- इसके अतिरिक्त, कोयले पर निर्भर क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ तकनीकों को अपनाकर अपने ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में विविधता लानी चाहिये।

- भौगोलिक लाभों के आधार पर क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों को प्रोत्साहित करने से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाते हुए ऊर्जा की माँग को संतुलित किया जा सकता है।

- जलवायु-स्वास्थ्य एकीकरण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना: जलवायु-जनित स्वास्थ्य जोखिमों के लिये तैयार रहने हेतु, भारत को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

- चरम मौसम, वेक्टर जनित रोगों और वायु प्रदूषण की घटनाओं के लिये वास्तविक काल में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ बनाने से जानें बच सकती हैं तथा स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना पर बोझ कम हो सकता है।

- आपदा-प्रवण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना को लागू करना (जो बिजली बैकअप प्रणालियों, जल-कुशल समाधानों और मजबूत रोग निगरानी से सुसज्जित हो) यह सुनिश्चित करेगा कि जलवायु संकट के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक बोझ न पड़े।

- एकीकृत जल प्रबंधन के साथ जल-जलवायु अनुकूलन में सुधार: भारत को अपनी जल प्रबंधन रणनीतियों में जलवायु अनुमानों को एकीकृत करना चाहिये, जिसमें वाटरशेड प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- नदी बेसिन संगठनों को जल की कमी और बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिये अपनी योजना प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को शामिल करने के लिये अधिदेशों की आवश्यकता है।

- स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संचयन और स्टॉर्मवाटर प्रबंधन को बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना के साथ लागू करने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल समुत्थानशक्ति सुनिश्चित होगी।

- कमज़ोर समुदायों के लिये समावेशी और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई: जलवायु अनुकूलन योजनाओं में सामाजिक असमानता को दूर करके और यह सुनिश्चित करके कमज़ोर समुदायों को प्राथमिकता देनी चाहिये कि जलवायु कार्रवाई मौजूदा असमानताओं को और न बढ़ाए।

- सामुदायिक परामर्श के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्थानीय आबादी निर्णय लेने में शामिल हो, जलवायु नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

- नीतियों में भूमि अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा फार्म जैसी जलवायु परियोजनाओं से विस्थापित समुदायों के लिये वैकल्पिक आजीविका प्रदान करनी चाहिये।

- जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना निर्माण: भारतीय शहर जलवायु जोखिमों की अग्रिम पंक्ति में हैं, जहाँ उन्हें बाढ़, हीट-वेव्स और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ रहा है।

- हरित छतों और शहरी वनों जैसे हरित बुनियादी अवसंरचना का विस्तार करके शहरी नियोजन में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करने से नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

- इसके अलावा, बाढ़-रोधी जल निकासी प्रणालियों को डिज़ाइन करना और संधारणीय आवास में निवेश करना यह सुनिश्चित करेगा कि शहर चरम मौसम के दौरान भी रहने योग्य बने रहें।

- जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता हेतु शिक्षा और क्षमता निर्माण: भारत को नीति निर्माताओं से लेकर स्थानीय समुदायों तक, सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर जलवायु शिक्षा अभियानों में निवेश करना चाहिये।

- जलवायु जोखिमों से निपटने के लिये ज्ञान और उपकरणों से व्यक्तियों को सशक्त बनाने से समुदाय-नेतृत्व वाले आघात-सहनीयता प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

- स्थानीय सरकारी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और संवहनीय भूमि उपयोग नियोजन सहित जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जलवायु कार्य योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष:

भारत का जलवायु भविष्य 3 ‘C’— Coordination (समन्वय), Capacity (क्षमता) और Community (समुदाय) पर आधारित है। जहाँ समन्वय का तात्पर्य शासन के सभी स्तरों पर आपसी तालमेल से है, क्षमता का अर्थ वित्त, प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढाँचे के माध्यम से क्षमता-विकास से है तथा समुदाय का आशय जन-केंद्रित एवं सहभागी कार्रवाई से है। यदि इन तीनों को जलवायु अनुकूलन और जलवायु-परिवर्तन के शमन की मुख्य धारा में जोड़ा जाये, तो भारत अपने प्रयासों को SDG13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई), SDG 6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) तथा SDG11 (सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय) से जोड़ सकता है। इस प्रकार भारत केवल आपदा-राहत की प्रतिक्रियात्मक नीति से आगे बढ़कर सक्रिय जलवायु-सहनीयता (Climate Resilience) की दिशा में भी विकसित होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता बढ़ने के साथ, भारत का जलवायु जोखिम परिदृश्य गंभीर परिवर्तन से गुज़र रहा है। ऐसे में दीर्घकालिक जलवायु-अनुकूलन (Climate Resilience) विकसित करने के लिये, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक कार्ययोजना प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

- भारत में ‘जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट विलेज)’ दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।

- सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्राँस में है।

- भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलाएन्स)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (2017)

- यह यूरोपीय संघ की पहल है।

- यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद् (WBCSD) द्वारा किया जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (2021)

प्रश्न 2. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है । भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (2017)