अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मान्यता के बिना संवाद: भारत की तालिबान नीति

प्रीलिम्स के लिये: तालिबान, उत्तरी गठबंधन, गोल्डन क्रीसेंट, हार्ट ऑफ एशिया, SCO, मॉस्को फॉर्मेट

मेन्स के लिये: भारत-अफगानिस्तान संबंध, भारत-अफगानिस्तान संबंधों का महत्त्व, भारत-अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली का दौरा किया, जो वर्ष 2021 के बाद से तालिबान का सर्वोच्च स्तर का दौरा था, जिसके बाद भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया, लेकिन तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, जिससे उसकी ‘मान्यता के बिना संवाद’ की नीति जारी रही।

तालिबान सरकार के प्रति भारत का ‘मान्यता के बिना संवाद’ का दृष्टिकोण क्या है?

- मान्यता के बिना संवाद: किसी सरकार को मान्यता देना (कानूनी तौर पर) और किसी शासन व्यवस्था के साथ संलग्नता (वास्तविक रूप से) अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित अलग-अलग राजनीतिक कार्य हैं।

- भारत तालिबान की कानूनी वैधता को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन काबुल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से कार्यात्मक राजनयिक माध्यम बनाए रखता है।

- संवाद का उद्देश्य: भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं तथा राजनीतिक संवाद का समन्वय करना।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार: यह दृष्टिकोण राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) और कांसुलर संबंधों (1963) के अनुरूप है, जो दूतावासों को मेज़बान सरकार की औपचारिक मान्यता के बिना कार्य करने की अनुमति देते हैं।

- उदाहरण: भारत ने ताइवान और म्याँमार की सरकार के लिये भी इसी प्रकार के मॉडल का उपयोग किया है तथा उनकी सरकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दिये बिना ही उनसे बातचीत की है।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण

- सरकार को मान्यता देना दूतावास संचालन से अलग एक राजनीतिक कार्य है।

- वर्ष 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने लगातार चौथे वर्ष अफगानिस्तान के अपने मुख्यालय के दावे को खारिज कर दिया। तालिबान सरकार को एक समावेशी सरकार बनाने, आतंकवादी समूहों को समाप्त करने और मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना था, लेकिन वह इन तीनों ही मामलों में विफल रही है।

- रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान के साथ मिश्रित दृष्टिकोण से संवाद किया है, जिनमें से कुछ ने औपचारिक मान्यता दी है, जबकि अन्य ने बिना मान्यता के संवाद किया है।

भारत तालिबान के साथ मान्यता न देने के बावजूद संवाद क्यों कर रहा है?

- भारत के प्रति सकारात्मक रुख: तालिबान ने अपेक्षाकृत अच्छे संबंध बनाए हैं तथा इस तर्क पर ज़ोर दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मामला है।

- रणनीतिक प्रारंभिक लाभ: जल्दी संवाद करने से भारत की राजनयिक प्रभाव क्षमता बढ़ती है, इससे पहले कि चीन या पाकिस्तान रूस का अनुसरण करना।

- क्षेत्रीय शक्तियों में संतुलन: संवाद से काबुल में चीन-पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलती है और भारत की रणनीतिक उपस्थिति मज़बूत होती है।

- भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान की संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जबकि पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करता है।

- परिसंपत्तियों की सुरक्षा: भारत ने अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है और संवाद इसके विकास परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का महत्त्व क्या है?

- सुरक्षा और आतंकवाद निरोध: तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को भारत विरोधी समूहों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल न होने की गारंटी, जिसमें आतंकवादी हमलों की निंदा शामिल है, भारत को अफगानिस्तान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भरोसेमंद बनाती है।

- वर्ष 1999 में तालिबान ने इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाइजैकर्स के साथ भारत की बातचीत में सहयोग किया, जिससे बंधकों की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी।

- विकास और पुनर्निर्माण: भारत ने अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सलमा डैम, ज़रांज-डेलाराम हाइवे, काबुल का संसद भवन, अस्पताल और पावर सबस्टेशन शामिल हैं।

- सूखा और कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में मानवीय पहल ने भारत की सॉफ्ट पावर प्रतिबद्धता तथा दीर्घकालिक संवाद को और मज़बूती दी है।

- आर्थिक सहभागिता: अफगानिस्तान की खनिज संपदा, जिसका मूल्य 1–3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत के लिये खनन और व्यापार में महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।

- नॉर्दर्न एलायंस के लिये ऐतिहासिक समर्थन और भारत की प्रमुख विकास साझेदार के रूप में भूमिका क्षेत्र में भारत की सतत् रणनीतिक रुचि को दर्शाती है।

- संपर्क और क्षेत्रीय व्यापार: भारत तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन और चाबहार बंदरगाह (ईरान-अफगानिस्तान-भारत गलियारा) जैसी प्रमुख संपर्क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे व्यापार, क्षेत्रीय एकीकरण तथा पाकिस्तान को दरकिनार करने में सुविधा होगी।

- इन संपर्कों को मज़बूत करने से भारत की मध्य एशिया तक पहुँच बढ़ेगी और पाकिस्तान का रणनीतिक प्रभाव कम होगा।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- सुरक्षा और आतंकवाद: तालिबान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से ऐतिहासिक संबंधों के कारण आतंकवाद एक प्रमुख चिंता बना हुआ है।

- तालिबान द्वारा अफगान भूमि को भारत विरोधी गतिविधियों के लिये न इस्तेमाल करने के वादों के बावजूद, आतंकवादी संगठनों से पूर्ण दूरी न बनाने के कारण संदेह बरकरार हैं।

- पाकिस्तान का प्रभाव: पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का तालिबान और प्रॉक्सी समूहों को ऐतिहासिक समर्थन शांति प्रयासों को जटिल बनाता है। इसके अलावा, तालिबान द्वारा तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) विद्रोहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना सीमा-पार अस्थिरता का जोखिम उत्पन्न करता है।

- राजनीतिक अस्थिरता और शासन: तालिबान का गैर-लोकतांत्रिक शासन, महिलाओं के अधिकारों का अभाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और असहमति का दमन भारत की मूल्य-आधारित भागीदारी को चुनौती देता है।

- आर्थिक और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: अफगानिस्तान की गरीबी, सुरक्षा चिंताएँ, तालिबानी शासन और प्रतिबंध भारत के सलमा डैम, काबुल संसद जैसी परियोजनाओं में निवेश को प्रभावित करते हैं। हालाँकि, चाबहार पोर्ट के माध्यम से व्यापार और खनन क्षेत्र में सहभागिता कुछ हद तक सकारात्मक उम्मीद देती है।

- नशीले पदार्थों की तस्करी: विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक होने के कारण अफगानिस्तान क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देता है।

- मादक पदार्थों का भारत पर प्रभाव (जैसे पंजाब में ड्रग संकट) और आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन मुहैया कराना इसे सीमा-पार नियंत्रण के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनाता है।

अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- व्यावहारिक राजनयिक संलग्नता: तत्काल राजनीतिक मान्यता के बिना पूर्ण दूतावास और नियमित आदान-प्रदान बनाए रखना, नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ रणनीतिक आवश्यकता को संतुलित करने के लिये मानवीय सहायता जारी रखना।

- आतंकवाद-रोधी सहयोग: खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त जाँच, अफगान सुरक्षा बलों के लिये क्षमता निर्माण तथा गोल्डन क्रीसेंट क्षेत्रों में मादक पदार्थ-रोधी सहयोग को संस्थागत बनाना।

- आर्थिक संपर्क और भू-आर्थिक विकल्प: चाबहार बंदरगाह, भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा हाजीगक जैसे संसाधन-क्षेत्रों में साझेदारी को सुरक्षित करना।

- बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग: समन्वित सहायता, पुनर्निर्माण और आतंकवाद निरोधक पहलों के लिए हार्ट ऑफ एशिया, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), मॉस्को फॉर्मेट, संयुक्त राष्ट्र और साझेदार देशों का लाभ उठाना।

- सामाजिक एवं मानव अधिकारों का समर्थन: महिला शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों और राजनीतिक समावेशिता को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मीडिया पहुँच का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत की तालिबान के साथ भागीदारी रणनीतिक, मानवीय और आर्थिक हितों के संतुलन पर आधारित है, लेकिन यह औपचारिक मान्यता दिये बिना की जाती है। हालाँकि सुरक्षा जोखिम, पाकिस्तान का प्रभाव तथा शासन से जुड़ी समस्याएँ जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी निरंतर एवं सिद्धांत आधारित भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि भारत अफगानिस्तान की स्थिरता, विकास व क्षेत्रीय संपर्क में एक प्रमुख साझेदार बना रहे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. तालिबान सरकार के प्रति भारत की “मान्यता के बिना संलग्नता” नीति और इसके रणनीतिक औचित्य का परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):

1. तालिबान के प्रति भारत का “बिना मान्यता के सहयोग” का दृष्टिकोण क्या है?

भारत, तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दिये बिना काबुल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से कार्यात्मक राजनयिक चैनल बनाए रखता है, जिससे सहायता, वार्ता तथा रणनीतिक हित जारी रहते हैं।

2. भारत तालिबान सरकार को मान्यता देने में सतर्क क्यों है?

नैतिक चिंताएँ, मानवाधिकार उल्लंघन तथा चरमपंथी विचारधाराओं के मज़बूत होने की संभावना तथा पाकिस्तान के साथ भू-राजनीतिक निहितार्थ, औपचारिक मान्यता में बाधा डालते हैं।

3. कौन से कदम भारत-अफगानिस्तान संबंधों को मज़बूत कर सकते हैं?

व्यावहारिक कूटनीति, आतंकवाद-रोधी सहयोग, आर्थिक और व्यापारिक संपर्क, बहुपक्षीय सहभागिता और सामाजिक एवं मानवाधिकारों का समर्थन।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2022)

- अज़रबैजान

- किर्गिज़स्तान

- ताजिकिस्तान

- तुर्कमेनिस्तान

- उज़्बेकिस्तान

उपर्युक्त में से किसकी सीमाएँ अफगानिस्तान से लगती हैं?

(a) केवल 1, 2 और 5

(b) केवल 1, 2, 3 और 4

(c) केवल 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिये बड़े खतरों (सुरक्षा उलझनों) भरी है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिये कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियाँ हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्त्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। (2013)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-MERCOSUR अधिमान्य व्यापार समझौता

प्रीलिम्स के लिये: अधिमान्य व्यापार समझौता, MERCOSUR, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ

मेन्स के लिये: भारत के अधिमान्य व्यापार समझौते, रणनीतिक व्यापार विविधीकरण और बहुध्रुवीय विदेश व्यापार नीति

चर्चा में क्यों?

भारत और ब्राज़ील ने भारत-MERCOSUR अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) का विस्तार करने के लिये एक संयुक्त घोषणा की घोषणा की है, जिससे लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे के मर्कोसुर ब्लॉक के साथ भारत के व्यापार संबंधों को मज़बूती मिलेगी।

भारत-MERCOSUR PTA को गहन बनाने के लिये भारत-ब्राज़ील संयुक्त घोषणा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत–ब्राज़ील संयुक्त घोषणा: दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की कि अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) को शुल्क और गैर-शुल्क मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक रूप से विस्तारित किया जाएगा, ताकि अधिक व्यापार को अधिमान्य पहुँच का लाभ मिल सके।

- PTA के अनुच्छेद 23 के तहत स्थापित संयुक्त प्रशासन समिति के नेतृत्व में जल्द ही एक तकनीकी वार्ता शुरू होगी। इससे विस्तारित समझौते के दायरे और तौर-तरीकों को परिभाषित करने में सहायता मिलेगी।

- इस पहल का उद्देश्य शुल्क वरीयताओं को बढ़ाना और भारत व ब्राज़ील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

- भारत - MERCOSUR PTA: भारत ने पारस्परिक टैरिफ वरीयताओं के माध्यम से व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 2003 में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किये, इसके बाद वर्ष 2004 में एक PTA पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार वर्ष 2009 में लागू किया गया।

- PTA देशों को कुछ विशिष्ट उत्पादों पर शुल्क में वरीयता प्राप्त पहुँच देने की अनुमति देता है, जबकि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) अधिक व्यापक होते हैं और अधिक संख्या में वस्तुओं को शामिल करते हैं।

- भारत–MERCOSUR PTA को पाँच परिशिष्टों के माध्यम से लागू किया गया है, जो भारतीय और MERCOSUR उत्पादों पर शुल्क रियायतें, मूल उत्पत्ति के नियम, सुरक्षा उपाय और विवाद निपटान तंत्र को शामिल करते हैं।

- ये परिशिष्ट इस समझौते के अंतर्गत व्यापार को संचालित और प्रबंधित करने के लिये रूपरेखा प्रदान करते हैं।

- वर्तमान में यह समझौता लगभग 450 टैरिफ लाइनों को शामिल करता है और सीमित शुल्क रियायतें प्रदान करता है।

MERCOSUR क्या है?

- परिचय: MERCOSUR (दक्षिणी साझा बाज़ार) लैटिन अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना शुरू में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे द्वारा की गई थी तथा बाद में वेनेज़ुएला एवं बोलीविया भी इसमें शामिल हो गए।

- इसकी स्थापना वर्ष 1991 में असुनसियन संधि के तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी।

- ओरो प्रेटो संधि (1994) ने MERCOSUR को एक कानूनी पहचान दी और इसे एक सीमा शुल्क संघ के रूप में स्थापित किया, जिसने समान बाह्य शुल्कों एवं समन्वित व्यापार नीतियों को अनुमति दी।

- इस ब्लॉक का मुख्यालय मोंटेवीडियो, उरुग्वे में है तथा इसकी आधिकारिक भाषाएँ पुर्तगाली और स्पेनिश हैं।

- महत्त्व: MERCOSUR यूरोपीय संघ (EU), उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के बाद चौथा सबसे बड़ा एकीकृत बाज़ार है।

- 270 मिलियन की कुल जनसंख्या के साथ MERCOSUR देश विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।

भारत-MERCOSUR PTA का क्या महत्त्व है?

- दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना: BRICS, G20 और IBSA के प्रमुख सदस्यों के रूप में, भारत तथा ब्राज़ील अपने व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंधों को मज़बूत कर रहे हैं, जिससे दक्षिण–दक्षिण सहयोग को और बल मिल रहा है।

- भारत का उभरती हुई लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ PTA के माध्यम से जुड़ाव उसकी बहुध्रुवीय विदेशी व्यापार रणनीति को आगे बढ़ा रहा है।

- बेहतर बाज़ार पहुँच: व्यापक शुल्क रियायतें भारतीय उत्पादों को लैटिन अमेरिका के बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगी, जिससे चीन और यूरोपीय आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी।

- वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का MERCOSUR को निर्यात 8.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 9.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें अधिकांश व्यापार ब्राज़ील के साथ हुआ।

- रणनीतिक व्यापार पहुँच: MERCOSUR के साथ संबंधों की गहराई भारत के यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका और इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को आगे बढ़ाने के प्रयासों के पूरक हैं, जिससे भारत का ट्रेड पोर्टफोलियो विविध हो रहा है।

- कृषि और ऊर्जा के अवसर: भारत को कृषि आयात, ऊर्जा संसाधन और कच्चे माल से लाभ मिल सकता है, जबकि वह औषधीय उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ एवं IT सेवाएँ निर्यात कर सकता है।

भारत-MERCOSUR PTA को बढ़ाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- कृषि संरक्षणवाद: MERCOSUR देशों, विशेषकर ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कृषि क्षेत्र के लिये मज़बूत संरक्षण नीतियाँ हैं, जिससे भारत के चीनी, दलहन तथा दुग्ध उत्पादों जैसे सामानों की पहुँच सीमित हो जाती है।

- आर्थिक विषमता: MERCOSUR अर्थव्यवस्थाएँ मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्यात पर आधारित हैं, जबकि भारत का उत्पादन क्षेत्र विनिर्माण और सेवाओं में अधिक विविधीकृत है।

-

यह विषमता परस्पर रियायतों पर सहमति बनाना कठिन बना देती है, क्योंकि इससे व्यापार असंतुलन बढ़ने की आशंका रहती है।

-

-

सदस्य देशों के बीच सहमति: द्विपक्षीय FTA के विपरीत, MERCOSUR के सभी देशों को उत्पाद सूचियों, शुल्क लाइनों और मूल नियमों पर सहमति देनी होती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

- बुनियादी ढाँचा और लॉजिस्टिक सीमाएँ: भले ही शुल्क रियायतें दी जाएँ, फिर भी परिवहन, नौवहन और आपूर्ति शृंखला की अक्षमताएँ भारत तथा दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार प्रवाह को सीमित कर सकती हैं।

- गैर-शुल्क बाधाएँ (NTB): मानकों, तकनीकी विनियमों और सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं में अंतर होने से, शुल्क रियायतें मिलने के बावजूद व्यापार सीमित हो सकता है। NTB का सामंजस्य करना अक्सर शुल्क वार्ताओं की तुलना में अधिक जटिल होता है।

कौन-से उपाय भारत-MERCOSUR PTA को सुदृढ़ कर सकते हैं?

- उत्पाद कवरेज का विस्तार: 450 शुल्क लाइनों से आगे PTA का विस्तार किया जाएगा और IT, स्वच्छ ऊर्जा तथा ऑटोमोबाइल घटकों जैसे परस्पर लाभकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान: मानक, तकनीकी विनियम और स्वच्छता उपायों को WTO मानकों के अनुरूप किया जाएगा, सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा तथा डिजिटल व्यापार सुविधा को मज़बूत किया जाएगा ताकि व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा मिल सके

- कृषि वार्ता और बाज़ार पहुँच: दलहनों, चावल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिये चरणबद्ध पहुँच सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही MERCOSUR देशों की संवेदनशीलताओं का सम्मान किया जाएगा।

- कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और संयुक्त मूल्य शृंखलाओं में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के साथ रणनीतिक सामंजस्य: BRICS और IBSA (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका) के तहत भारत–ब्राज़ील संबंधों का लाभ उठाकर नीतिगत सहयोग को सशक्त किया जाएगा और शुल्क वार्ताओं के साथ निवेश संबंधों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत-MERCOSUR PTA का विस्तार व्यापार को गहरा करने, बाज़ारों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। गैर-शुल्क बाधाओं और कृषि संबंधी संवेदनशीलताओं का समाधान इसकी सफलता की कुंजी होगा।

|

और पढ़ें: लैटिन अमेरिका की ओर भारत का राजनयिक रुख |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की विदेश व्यापार रणनीति में भारत-MERCOSUR अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार के महत्त्व की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. MERCOSUR क्या है??

MERCOSUR (दक्षिणी साझा बाज़ार) एक लैटिन अमेरिकी व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे द्वारा वस्तु, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।

2. भारत-MERCOSUR PTA पर कब हस्ताक्षर किये गए और इसे कब लागू किया गया?

वर्ष 2003 में फ्रेमवर्क समझौते के बाद वर्ष 2004 में PTA पर हस्ताक्षर किये गए तथा यह वर्ष 2009 में प्रभावी हुआ, जिसमें लगभग 450 टैरिफ लाइनें शामिल थीं।

3. भारत-MERCOSUR PTA भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करता है, लैटिन अमेरिका में बाज़ार पहुँच को बढ़ाता है, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और IT में निर्यात का समर्थन करता है और चीन और यूरोप से परे भारत के व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाता है।

मुख्य परीक्षा

भारत की कुष्ठ रोग के विरुद्ध लड़ाई

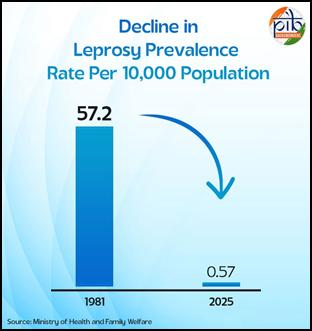

भारत में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर वर्ष 1981 में 57.2 प्रति 10,000 से घटकर वर्ष 2025 में 0.57 हो गई है, जो 99% की कमी दर्शाती है।

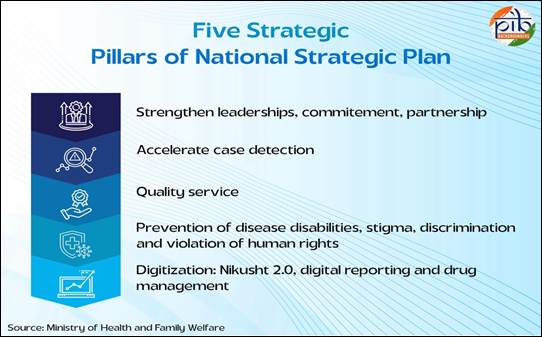

- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) ने अब कुष्ठ रोग के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोडमैप (2023-2027) को अपनाया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक संचरण को रोकना और शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करना है।

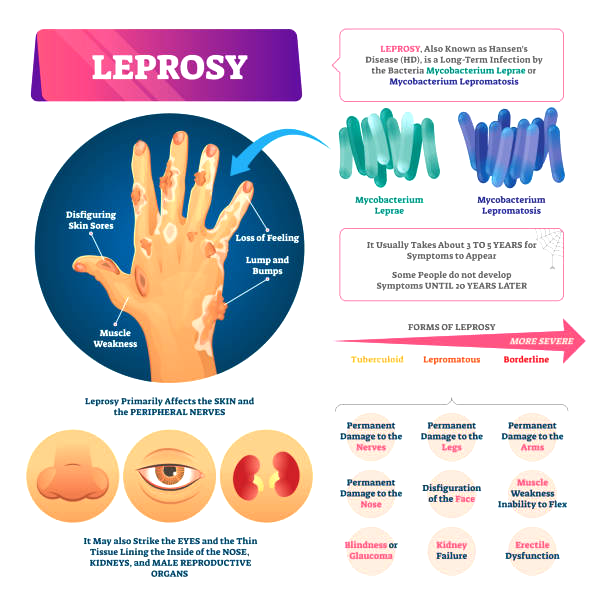

कुष्ठ रोग

- कुष्ठ रोग या हैन्सन रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह संक्रमण तंत्रिकाओं, श्वसन तंत्र, त्वचा और आँखों को प्रभावित कर सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो अल्सर, विकृति और विकलांगता का कारण बन सकता है।

- कुष्ठ रोग अनुपचारित रोगियों के साथ निकट और निरंतर संपर्क के दौरान नाक और मुँह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है।

- कुष्ठ रोग एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) है जो अभी भी 120 से अधिक देशों में पाया जाता है तथा प्रतिवर्ष इसके लगभग 200,000 नए मामले सामने आते हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कुष्ठ रोग से कैसे लड़ाई लड़ी है?

- प्रारंभिक प्रयास:

- 1954-55: डैप्सोन मोनोथेरेपी (एंटीबायोटिक दवा) का उपयोग करके राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (NLCP) शुरू किया।

- 1983: वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मल्टी ड्रग थेरेपी (MDT) को समर्थन दिये जाने के बाद NLCP को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP, एक केंद्र प्रायोजित योजना) में परिवर्तित कर दिया गया।

- वर्ष 1983 में भारत में MDT की शुरुआत ने कुष्ठ रोग के उपचार में क्रांति ला दी, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई

- NLEP के अंतर्गत प्रमुख परिणाम::

- उन्मूलन प्राप्ति: भारत ने 2005 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन का दर्जा (व्यापकता दर <1/10,000) प्राप्त किया तथा इसे कायम रखा।

- वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर PR 0.57 है तथा ग्रेड 2 विकलांगता घटकर 1.88 प्रति मिलियन हो गई है।

- संचरण और विकलांगता में कमी: नए सामने आए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत 2014-15 में रहे 9.04% से धीरे-धीरे कम होकर 2024-25 में 4.68% पर आ गया है।

- इसी अवधि में नये मामले का पता लगाने की दर 9.73 से घटकर 7.0 प्रति 100,000 हो गई।

- पात्र संपर्कों के बीच पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP) कवरेज में सुधार हुआ और यह 92% हो गया।

- उन्मूलन प्राप्ति: भारत ने 2005 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन का दर्जा (व्यापकता दर <1/10,000) प्राप्त किया तथा इसे कायम रखा।

- राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) 2023-2027: NLEP एक नई रणनीति विकसित कर रहा है, जो वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति 2021-2030 और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोडमैप के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुष्ठ रोग संचरण को समाप्त करना तथा कोविड-19 के प्रभाव से उबरना है।

- यह योजना रणनीतिक हस्तक्षेपों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है और वर्ष 2027 तक कुष्ठ रोग संचरण को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सुस्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करती है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु अन्य राष्ट्रीय और वैश्विक पहलें

राष्ट्रीय स्तर पर:

- निकुस्थ 2.0 पोर्टल: रोगियों की ट्रैकिंग और ज़िलास्तरीय निगरानी के लिये डिजिटाइज्ड प्रणाली।

- कुष्ठ रोग हेतु राष्ट्रीय AMR सर्विलांस (2023): दवा प्रतिरोध के रुझानों पर निगरानी।

- आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के साथ एकीकरण: सभी आयु समूहों के लिये स्क्रीनिंग सुनिश्चित करता है।

- PVTG टैगिंग: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों को शामिल करना।

- विशेष निगरानी: उन 121 ज़िलों के लिये जहाँ प्रचलन अधिक है (>1/10,000)।

वैश्विक सहयोग

- WHO: भारत-WHO सहयोग के तहत निशुल्क MDT आपूर्ति, तकनीकी सहायता और कार्यक्रम निगरानी सुनिश्चित होती है। WHO ने भारत के मॉडिफाइड लेप्रेसी एलीमिनेशन कैंपेन (MLECs), दूरदराज के क्षेत्रों के लिये विशेष कार्रवाई परियोजनाएँ और बिहार में COMBI पायलट का भी समर्थन किया।

- विश्व बैंक: सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) और सामुदायिक आधारित हस्तक्षेपों के लिये वित्तपोषण किया (1993-2004)।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सफलता का प्रतीक है। NLEP के विकास और प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने कुष्ठ रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में योगदान दिया। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. कुष्ठ रोग क्या है?

कुष्ठ रोग (हैनसेन डिज़ीज़) एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है। यह त्वचा, नसें, आँखें और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तथा यदि इलाज न किया जाए तो घाव, विकृतियाँ व अक्षमता पैदा कर सकता है।

2. भारत में वर्तमान कुष्ठ रोग प्रचलन दर (2025) क्या है?

भारत की राष्ट्रीय प्रचलन दर 0.57 प्रति 10,000 है (2025); 31 राज्य और 638 ज़िले में प्रचलन दर <1/10,000 है, जो राष्ट्रीय उन्मूलन स्थिति की पुष्टि करता है।

3. निकुस्थ 2.0 क्या है और इसका महत्त्व क्या है?

निकुस्थ 2.0 एक डिजिटाइज्ड ICT पोर्टल (वर्ष 2023 में लॉन्च) है, जो रीयल-टाइम रोगी रिकॉर्ड, दवा स्टॉक प्रबंधन और निगरानी के लिये कार्य करता है। यह सर्विलांस और कार्यक्रम की प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत बनाता है।

4. NSP 2023-27 संचरण को समाप्त करने का लक्ष्य कैसे रखता है?

NSP 2023-27 का फोकस वर्ष 2030 तक ट्रांसमिशन को रोकने के लिये तेज़ी से केस का पता लगाना, अधिक निगरानी, कीमोप्रोफिलैक्सिस, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, AMR निगरानी, वैक्सीन विकास और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकरण

पर है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये। (2018)

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय रेलवे का विकार्बनीकरण

प्रिलिम्स के लिये: हाइड्रोजन ट्रेन, रेल विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, COP26 पंचामृत लक्ष्य।

मेंस के लिये: सतत् परिवहन, हरित हाइड्रोजन अपनाना, जलवायु वित्त

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2025 में, भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में भारत के पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह वर्ष 2030 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारतीय रेलवे की व्यापक महत्त्वाकांक्षा को दर्शाता है।

भारतीय रेलवे ने कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य के लिये क्या महत्त्वपूर्ण पहल की है?

- विद्युतीकरण और DFC: पिछले दशक में लगभग 45,000 किमी ब्रॉड-गेज ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया; ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 98% हिस्सा अब विद्युत पर चलता है, जिसका उद्देश्य डीजल पर निर्भरता कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना है।

- समर्पित माल गलियारों (DFC) के माध्यम से वर्ष 2030 तक रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: कुल 756 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता चालू की गई - जिसमें 553 मेगावाट सौर, 103 मेगावाट पवन और 100 मेगावाट हाइब्रिड शामिल हैं।

- 2,000 से अधिक रेलवे स्टेशन अब सौर ऊर्जा पर चलते हैं; कई को BEE “शून्य” नेट-ज़ीरो प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

- विरासत के लिये हाइड्रोजन पहल: इस कार्यक्रम के तहत 35 हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिनमें जुलाई 2025 में ICF में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ट्रेन भी शामिल है।

- यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जो गैर-विद्युतीकृत मार्गों के लिये स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देती है।

- जलवायु वित्त सहायता: वित्त वर्ष 2023 से, भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड में ₹58,000 करोड़ जारी किये हैं, जिसमें से ₹42,000 करोड़ परिवहन विद्युतीकरण और रेल विस्तार के लिये निर्देशित किये गए हैं।

- भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीन बॉण्ड (वर्ष 2017) और नवीकरणीय क्षमता निर्माण के लिये NTPC ग्रीन एनर्जी को 7,500 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है।

- विश्व बैंक ने माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने के लिये रेल लॉजिस्टिक्स परियोजना के तहत 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी दिया है।

भारतीय रेलवे के विकार्बनीकरण का प्रमुख महत्त्व क्या है?

- पर्यावरणीय प्रभाव: हाइड्रोजन पहल, बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण के साथ, प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन CO₂ को रोकने में मदद कर सकती है, जो भारतीय सड़कों से 13 मिलियन कारों को प्रतिस्थापित करने के बराबर है।

- आर्थिक बचत: वर्ष 2030 तक, रेलवे ऊर्जा दक्षता और विद्युतीकरण के माध्यम से ईंधन लागत में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर सकता है।

- ऊर्जा स्वतंत्रता: ग्रीन हाइड्रोजन आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है और घरेलू स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है।

- जन जागरूकता: 24 मिलियन दैनिक यात्रियों के साथ, भारतीय रेलवे सतत् परिवहन और जलवायु कार्रवाई के लिये एक बड़े पैमाने पर जागरूकता मंच के रूप में कार्य कर सकता है।

भारतीय रेलवे की स्थिति

- भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है, जो प्रतिवर्ष 8 अरब से अधिक यात्रियों को परिवहन प्रदान करती है।

- आर्थिक भूमिका: कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और कृषि उपज के परिवहन द्वारा औद्योगिक और कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाती है - लॉजिस्टिक्स लागत को कम करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है।

- रोज़गार और कनेक्टिविटी: 1.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ, यह विश्व के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। ग्रामीण और शहरी भारत को जोड़ता है तथा आजीविका का समर्थन करती है।

- स्थिरता: वर्ष 2030 तक पूर्ण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना और बायो-टॉयलेट जैसे पर्यावरण अनुकूल उपाय से कार्बन न्यूट्रैलिटी का लक्ष्य है।

- शहरी और रणनीतिक महत्त्व: मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क को बढ़ाने से भीड़ कम होती है, जबकि फ्रेट कॉरिडोर डिफेंस लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करते हैं।

भारतीय रेलवे के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में प्रमुख चुनौतियाँ

- उच्च उत्पादन लागत: ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन महॅंगा है, जिससे रेलवे जैसे बड़े संगठन के लिये वृहद पैमाने पर अपनाना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- अस्थिर संचालन लागत: हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों की परिचालन लागत अभी भारतीय संदर्भ में स्थापित नहीं हुई है। प्रारंभिक लागतें अधिक होने की उम्मीद है, लेकिन तैनाती बढ़ने पर यह कम हो सकती है।

- डीजल का कम हिस्सा: रेलवे ट्रैक्शन कुल राष्ट्रीय डीजल उपयोग का केवल लगभग 3% (2021-22 के अनुसार) है, जबकि ट्रक 28% और कृषि 13.2% है।

- इसलिये, पूर्ण रेल विद्युतीकरण केवल डीजल उत्सर्जन का एक छोटा हिस्सा समाप्त करता है, जबकि अन्य क्षेत्र अभी भी मुख्य प्रदूषक बने रहते हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा का समाकलन: विद्युतीकरण की सफलता कोयला आधारित ग्रिड पावर के बजाय नवीकरणीय विद्युत पर निर्भर करती है, ताकि वास्तविक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय रेलवे अपने विकार्बनीकरण में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर कर सकता है?

- लागत कम करने के उपाय:अनुसंधान एवं विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निवेश करके ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और स्वदेशी तकनीक के माध्यम से कम करना।

- रेल वाहनों में नवाचार: हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का व्यापक विस्तार उन मार्गों पर, जहाँ विद्युतीकरण लागत-कुशल नहीं है।

- AI-सक्षम ऊर्जा अनुकूलन, एरोडायनामिक कोच और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को शामिल करना।

- व्यावहारिक परिवर्तन और जागरूकता: ट्रेनों के लिये ग्रीन सर्टिफिकेशन, सेवाओं पर कार्बन लेबलिंग और सार्वजनिक अभियान शुरू करना।

- नागरिकों और व्यवसायों को क्लाइमेट-स्मार्ट रेल उपयोग में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना।

- ग्रीन पावर फॉर ग्रीन ट्रेन: कोयले से चलने वाले ग्रिड से होने वाले उत्सर्जन से बचने के लिये विद्युतीकरण को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की खरीद के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

- सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक पावर खरीद समझौते (PPA) की सिफारिश करना।

- वित्तीय सहायता: प्रारंभिक उच्च लागत को सहने के लिये ग्रीन बॉण्ड, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड और वायबिलिटी गैप फंडिंग का लाभ उठाना।

निष्कर्ष:

भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन और विद्युतीकरण पहलें भारत की सतत् विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी पहल साबित होती हैं। हालाँकि उच्च लागत और समाकलन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, दीर्घकालिक लाभ जैसे जलवायु प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक दक्षता इस परिवर्तन को सफल और दूरदर्शी बनाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. भारतीय रेलवे की कार्बन न्यूट्रल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, इसके लिये विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का समाकलन और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को अपनाया जा रहा है।

2. हाइड्रोजन-चालित ट्रेन भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ कैसे मेल खाती है?

यह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य का समर्थन करती है, जिसमें वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना शामिल है और स्वच्छ परिवहन समाधान को बढ़ावा देती है।

3. भारत में हाइड्रोजन-आधारित ट्रेनों को लागू करने में कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

मुख्य चुनौतियों में शामिल हैं: ग्रीन हाइड्रोजन का उच्च उत्पादन लागत, संचालन लागत का अस्पष्ट होना और विद्युतीकृत मार्गों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन अपनाना भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों की ओर राज्य-प्रेरित जलवायु कार्रवाई के लिये एक मॉडल कैसे बन सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किये जाने वाले जैव-शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

- जैव-शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन एक कवक इनोकुलम द्वारा शुरू किया जाता है।

- इस अपघटन में अमोनिया और जलवाष्प एकमात्र अंतिम उत्पाद हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)