भारतीय समाज

सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम

प्रीलिम्स के लिये: सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

मेन्स के लिये: परिवार की बदलती संरचना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में स्कूलों, माता-पिता और समाज की भूमिका।

चर्चा में क्यों?

‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एक एपिसोड में एक बच्चे के अमिताभ बच्चन के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने जेनरेशन अल्फा में ओवरइंडल्जेंट पेरेंटिंग (अत्यधिक लाड़-प्यार वाले पालन-पोषण) पर बहस छेड़ दी, जिसे विशेषज्ञ ‘सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम’ से जोड़ रहे हैं।

सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम क्या है?

- परिचय: सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है, जो चीन की वन-चाइल्ड पॉलिसी (1979-2015) के दौर से आया है। यह उस स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक बच्चा छह वयस्कों (दो माता-पिता और चार ग्रैंडपेरेंट्स- दादा-दादी, नाना-नानी) के अत्यधिक स्नेह एवं संसाधनों की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है।

- इस अत्यधिक लाड़-प्यार (Overindulgence) के कारण बच्चे में हकदारी और यह भावना विकसित होती है कि हर इच्छा पूरी होनी चाहिये, जिससे अनुशासन, धैर्य या सहानुभूति के लिये कम स्थान बचता है।

- भारतीय संदर्भ: भारत में, सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों में सामान्य है, जहाँ कामकाजी माता-पिता और लाड़-प्यार करने वाले ग्रैंडपेरेंट्स बच्चों की देखरेख करते हैं, उन्हें उपहार तथा छूट प्रदान करते हैं।

- यह अत्यधिक लाड़-प्यार बच्चों में यह भावना उत्पन्न करता है कि वे तुरंत मांग करने और पुरस्कार पाने के योग्य हैं, बिना यह समझे कि प्रयास, सीमाएँ या परिणाम क्या होते हैं।

- सामाजिक दृष्टिकोण: यह दर्शाता है कि समाज ज़िम्मेदारी-आधारित (जहाँ बच्चे योगदान देते और अनुकूलन करते हैं) से अधिकार-आधारित (जहाँ बच्चे आराम और देखभाल के अधिकार का अनुभव करते हैं) समाज की ओर बदल रहा है।

- एर्विंग गॉफमैन का ‘नाटकीय दृष्टिकोण’: यह बताता है कि आधुनिक बच्चे परिवार और मीडिया के प्रभाव में ऐसी भूमिकाएँ निभाना सीखते हैं, जो स्वीकृति आकर्षित करें, बजाय कि चरित्र निर्माण में सहायता करें।

- इस दृष्टिकोण में बचपन नैतिक शिक्षा की बजाय सामाजिक स्वीकृति का मंच बन जाता है।

- ज़िग्मंट बॉमन की ‘लिक्विड मॉडर्निटी’: यह कहती है कि आज का समाज तत्काल संतोष, बदलती पहचान और सामाजिक दृश्यता को दीर्घकालिक भावनात्मक स्थिरता पर प्राथमिकता देता है।

- एर्विंग गॉफमैन का ‘नाटकीय दृष्टिकोण’: यह बताता है कि आधुनिक बच्चे परिवार और मीडिया के प्रभाव में ऐसी भूमिकाएँ निभाना सीखते हैं, जो स्वीकृति आकर्षित करें, बजाय कि चरित्र निर्माण में सहायता करें।

- मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रभाव:

- कम असहनीयता (Low frustration tolerance): बच्चा अस्वीकृति, इनकार या आलोचना को सहन नहीं कर पाता।

- पुरस्कार मांगने वाला व्यवहार (Reward-demanding behaviour): वे प्यार को भौतिक पुरस्कार से जोड़ते हैं और तत्काल संतोष की उम्मीद करते हैं।

- भावनात्मक अपरिपक्वता (Emotional immaturity): धैर्य, सहानुभूति या आत्म-नियंत्रण की सीमित क्षमता।

- निर्भरता और संवेदनशीलता (Dependency and fragility): बच्चा असफलता या सहपाठी दबाव का सामना करते समय स्वायत्तता एवं मानसिक दृढ़ता के साथ संघर्ष करता है।

- गंभीर मामलों में, ऐसे बच्चे अपनी इच्छाओं से वंचित होने पर गुस्सा, आक्रामकता या चिंता प्रदर्शित कर सकते हैं।

- दीर्घकालिक परिणाम: सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम के तहत पाले गए बच्चे प्राय: अहंकारी (Ego-centric) व्यवहार विकसित करते हैं, जो संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।

- समय के साथ, यह उनकी आक्रामकता, नशीली दवाओं के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है।

जेनरेशन अल्फा के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?

- अधीरता और तत्काल संतोष (Impatience and Instant Gratification): एक क्लिक में समाधान प्राप्त करने तथा कंटेंट की त्वरित उपलब्धता वाली डिजिटल दुनिया में पले-बढ़े जेनरेशन अल्फा को धैर्य रखना व इंतज़ार करना मुश्किल लगता है।

- वे तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं और प्राय: धैर्य, दृढ़ता एवं असफलता को सहन करने की क्षमता में कमी रखते हैं।

- अत्यधिक आत्मविश्वास और हकदारी (Overconfidence and Entitlement): घर और ऑनलाइन दोनों जगह लगातार स्वीकृति मिलने से योग्यता के बिना अत्यधिक आत्मविश्वास विकसित होता है।

- इसका परिणाम होता है कम विनम्रता, आलोचना स्वीकारने में कठिनाई और अवास्तविक आत्म-धारणा।

- व्यावहारिक मानदंडों का क्षरण (Erosion of Behavioural Norms): जैसे-जैसे सामाजिक इंटरैक्शन स्क्रीन के माध्यम से बढ़ रहे हैं, बच्चे वरिष्ठों, अधिकार और सामाजिक शिष्टाचार के प्रति कम सम्मान दिखाते हैं।

- बिना फिल्टर वाले ऑनलाइन कंटेंट के संपर्क में आने से भाषा और व्यवहार में अनौपचारिकता एवं अपमानजनकता सामान्य हो जाती है।

- भावनात्मक संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ (Emotional Fragility and Mental Health Issues): अत्यधिक संरक्षण और सोशल मीडिया पर लगातार तुलना किये जाने से भावनात्मक अनुकूलन कमज़ोर हो जाता है।

- स्कूल जाने वाले बच्चों में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन और आत्म-सम्मान की समस्याओं का स्तर बढ़ता दिख रहा है।

- सामाजिक और सहानुभूतिपूर्ण कौशल में गिरावट (Declining Social and Empathic Skills): आमने-सामने बातचीत कम होने से उनकी भावनाओं को समझने, मतभेदों पर बातचीत करने या झगड़े को संभालने की क्षमता कम हो जाती है।

- वर्चुअल कनेक्शन प्राय: वास्तविक मित्रता की जगह ले लेते हैं, जिससे भावनात्मक अलगाव पैदा होता है।

- उपभोक्तावाद (Consumerism): इन्फ्लुएंसर संस्कृति भौतिकवाद और प्रदर्शनात्मक जीवन-शैली को बढ़ावा देती है, जहाँ आत्म-मूल्य दृश्यता एवं संपत्ति पर निर्भर होता है।

- प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता (Overdependence on Technology): प्रारंभिक डिजिटल संपर्क से सृजनात्मकता में कमी, ध्यान अवधि में संक्षिप्तता और लत वाला व्यवहार उत्पन्न होता है।

- स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने या आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

- डेटा और गोपनीयता जोखिम (Data and Privacy Risks): जेनरेशन अल्फा पहली पूरी तरह डेटा-आधारित पीढ़ी है, जिसकी जानकारी जन्म से ही संग्रहित की जाती है।

- यह कानूनी और नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) के बाल अधिकार प्रावधानों के तहत आती हैं।

जेनरेशन अल्फा के लिये पालन-पोषण और समाज का सुधारात्मक मॉडल क्या हो सकता है?

- पुरस्कार को अधिकार नहीं, बल्कि प्रयास से जोड़ें: बच्चों को खास सुविधाएँ तभी मिलनी चाहियें, जब वे अपना कार्य संपन्न करें। इससे ‘मुझे इनाम मिलना ही चाहिये’ जैसी मानसिकता (जैसे कि सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम में देखी जाती है) से बचा जा सकता है।

- UNCRC अनुच्छेद 5 द्वारा समर्थित, जो बच्चे की विकसित होती क्षमताओं के अनुरूप मार्गदर्शन और निर्देश पर ज़ोर देता है।

- भावनात्मक लचीलापन उत्पन्न करना: नियंत्रित विफलता, रचनात्मक आलोचना और समस्या-समाधान से धैर्य, अनुकूलनशीलता एवं भावनात्मक विनियमन का विकास होता है।

- भारत की राष्ट्रीय बाल नीति (2013) स्कूलों और समुदायों में लचीलापन निर्माण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है।

- उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना: सहानुभूति, सहयोग और नागरिक उत्तरदायित्व सिखाने के लिये कार्य सौंपना, सहकर्मी समूह की गतिविधियाँ एवं सामुदायिक सहभागिता करना, जो सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान में सहायक होता है।

- स्नेह और सीमाओं में संतुलन बनाए रखना: परिवारों को बच्चों में अत्यधिक लाड़-प्यार और आवेगी अधिकार की भावना को रोकना चाहिये। संयुक्त परिवार का सहयोग भी अनुशासन को मज़बूत करे, न कि लाड़‑प्यार की भरपाई करे।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 जैसे भारतीय कानूनी ढाँचे बच्चों के नैतिक विकास के मार्गदर्शन में परिवार की भूमिका पर ज़ोर देते हैं।

- डिजिटल एक्सपोजर को विनियमित करना: ऑनलाइन गतिविधि, सोशल मीडिया उपयोग और रियलिटी TV एक्सपोजर पर नज़र रखें।

- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देश साइबर धमकी, शोषणकारी सामग्री एवं ऑनलाइन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा को अनिवार्य बनाते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ, जैसे- बाल ऑनलाइन संरक्षण पर उद्योग के लिये UNICEF के दिशा-निर्देश, आयु-उपयुक्त संपर्क और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करते हैं।

- स्कूलों, समुदायों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सुरक्षित, पोषणकारी एवं अनुशासित वातावरण बनाने के लिये सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिये।

निष्कर्ष

जेनरेशन अल्फा तकनीकी रूप से अत्यधिक सक्षम है, लेकिन भावनात्मक रूप से अभी भी अपरिपक्व है। समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल होशियार बच्चों को तैयार करने की नहीं है, बल्कि ऐसे ज़िम्मेदार, सहानुभूतिपूर्ण और धरातल से जुड़े नागरिकों को गढ़ने की है, जो डिजिटल कौशल के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं साझा मूल्यों के प्रति सम्मान का संतुलन बनाए रखें।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न. ‘सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम’ क्या है और यह शहरी भारत में बदलती पारिवारिक संरचनाओं एवं पालन-पोषण के तरीकों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

1. सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम क्या है?

इसका तात्पर्य एक ऐसे बच्चे से है, जिसे छह वयस्कों (दो माता-पिता और चार ग्रैंडपेरेंट्स - दादा-दादी, नाना-नानी) द्वारा अत्यधिक लाड़-प्यार दिया जाता है, जिसके कारण वह अधिकार एवं भावनात्मक निर्भरता की ओर अग्रसर होता है।

2. कौन-सी जेनरेशन सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम से सबसे अधिक प्रभावित है?

जेनरेशन अल्फा (लगभग वर्ष 2010 और 2020 के मध्य पैदा हुए), एकल और डिजिटल रूप से संचालित परिवारों में पले-बढ़े।

3. कौन-सी भारतीय नीतियाँ बाल विकास और लचीलेपन को संबोधित करती हैं?

राष्ट्रीय बाल नीति (2013) एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 मार्गदर्शन, नैतिक विकास तथा पारिवारिक ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देते हैं।

4. कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा ज़िम्मेदार पालन-पोषण और बाल अधिकारों का समर्थन करता है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) में बच्चे की विकसित होती क्षमताओं के अनुरूप माता-पिता के मार्गदर्शन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेंस

प्रश्न. बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2023)

मुख्य परीक्षा

रंगराजन गरीबी रेखा

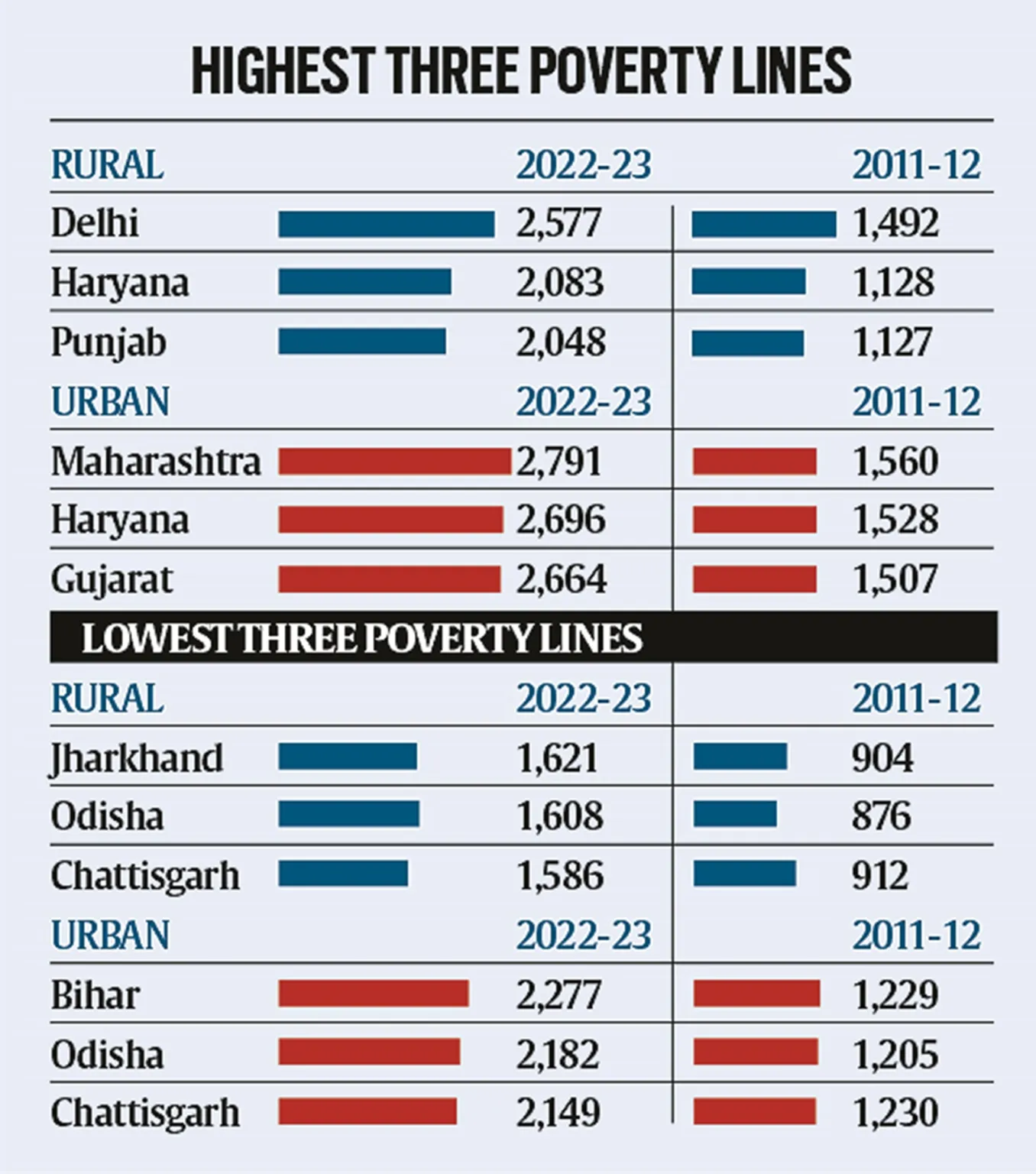

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अर्थशास्त्रियों ने एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के आँकड़ों का उपयोग करके भारत के 20 प्रमुख राज्यों के लिये रंगराजन गरीबी रेखा को ‘अद्यतन’ किया।

RBI के ‘अद्यतन रंगराजन गरीबी रेखा’ पर आधारित पेपर की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- बड़ा सुधार: ओडिशा और बिहार में वर्ष 2011-12 के बाद से गरीबी के स्तर में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, ओडिशा में ग्रामीण गरीबी 47.8% से घटकर 8.6% हो गई और बिहार में शहरी गरीबी 50.8% से घटकर 9.1% हो गई।

- सबसे कम गिरावट: केरल और हिमाचल प्रदेश में गरीबी के प्रतिशत में सबसे कम गिरावट देखी गई, क्योंकि वहाँ गरीबी का स्तर पहले से ही कम था।

- ग्रामीण और शहरी चरम सीमाएँ: वर्ष 2022-23 में ग्रामीण गरीबी हिमाचल प्रदेश में सबसे कम (0.4%) तथा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (25.1%) थी। शहरी गरीबी तमिलनाडु में सबसे कम (1.9%) एवं छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (13.3%) थी।

- उपभोग पैटर्न में परिवर्तन: अध्ययन में स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2011-12 और 2022-23 के बीच उपभोग पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भविष्य में गरीबी रेखाओं को और अधिक अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है।

गरीबी क्या है?

- गरीबी: विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी ‘सुख-सुविधा में स्पष्ट अभाव’ है। गरीब वे लोग हैं, जिनके पास न्यूनतम सीमा से ऊपर उठने के लिये पर्याप्त आय या उपभोग नहीं है।

- नीति आयोग के अनुसार, गरीबी को गरीबी रेखा (बुनियादी सामाजिक रूप से स्वीकार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक न्यूनतम व्यय) निर्धारित करके मापा जाता है और गरीबी अनुपात इस रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के हिस्से को दर्शाता है।

- विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2.15 अमेरिकी डॉलर/दिन [2017 क्रय शक्ति समता (PPP)] से बढ़ाकर 3.00 अमेरिकी डॉलर/दिन (2021 PPP) कर दिया है।

- गरीबी को मापने का महत्त्व: गरीबी को मापना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम विभिन्न परिवारों, क्षेत्रों और देशों के बीच अभाव की तुलना कर सकें, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक कर सकें, प्रवृत्तियों की निगरानी कर सकें और प्रभावी गरीबी-उन्मूलन रणनीतियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका मूल्यांकन करने में सहायता मिल सके।

- भारत में गरीबी का अनुमान:

- स्वतंत्रता-पूर्व: गरीबी का अनुमान लगाने के प्रयास दादाभाई नौरोजी की पुस्तक ‘भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन’ से शुरू हुए।इसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति (1938) तथा बॉम्बे योजना (1944) आई, जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर एवं आय के स्तर पर चर्चा की गई।

- स्वतंत्रता के बाद: योजना आयोग (1962) ने आधिकारिक गरीबी आकलन शुरू किया।

- बाद में अलघ समिति (1979) और लकड़ावाला समिति (1993) जैसी समितियों ने उपभोग व्यय एवं कैलोरी मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यप्रणाली को परिष्कृत किया।

- तेंदुलकर कमेटी (2009): कैलोरी-आधारित मानकों से हटकर, इसने संपूर्ण भारत के लिये समान पॉवर्टी लाइन बास्केट (PLB) की सिफारिश की और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) खपत डेटा को अपनाया।

- इसने वर्ष 2011-12 की गरीबी रेखा का अनुमान ₹ 816 (ग्रामीण) और ₹ 1,000 (शहरी) प्रति व्यक्ति प्रति माह लगाया।

- रंगराजन कमेटी (2014): तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बाद बनाई गई इस कमेटी ने ग्रामीण और शहरी PLB को अलग-अलग कर दिया, जिसमें प्रति व्यक्ति के लिये प्रति माह ₹ 972 (ग्रामीण) और ₹ 1,407 (शहरी) का अनुमान लगाया गया था।

- हालाँकि, सरकार ने इसकी सिफारिशों को आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया।

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया MPI गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर में कमी के रूप में मापता है।

- यह न केवल गरीब आबादी के अनुपात को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे एक साथ कितनी विभिन्न वंचनाओं (Deprivations) का अनुभव कर रहे हैं।

- वर्ष 2025 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, 109 देशों में लगभग 1.1 बिलियन लोग (18.3%) तीव्र बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं, जिनमें से 43.6% लोग कम-से-कम आधे सूचकों में गंभीर वंचना का सामना कर रहे हैं।

- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI): नीति आयोग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आँकड़ों का उपयोग करके NMPI को मापता है।

- भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% रह गई है, जिससे लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

- गिनी सूचकांक भी वर्ष 2011-12 में 28.8 से घटकर 2022-23 में 25.5 हो गया है, जो असमानता में कमी को दर्शाता है।

भारत में गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएँ

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत का गरीबी मापन दृष्टिकोण आय-आधारित पद्धति से बहुआयामी ढाँचे की ओर कैसे विकसित हुआ है? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

1. विश्व बैंक की गरीबी की परिभाषा क्या है?

गरीबी को कल्याण में स्पष्ट अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त आय या उपभोग के आधार पर मापा जाता है।

2. भारत में पहली आधिकारिक गरीबी का अनुमान किसने तैयार किया ?

योजना आयोग ने वर्ष 1962 में भारत में पहली आधिकारिक गरीबी आकलन प्रक्रिया शुरू की थी।

3. तेंदुलकर कमेटी (2009) द्वारा किया गया प्रमुख परिवर्तन क्या था ?

इसने कैलोरी-आधारित मानकों से हटकर संपूर्ण भारत के लिये समान पॉवर्टी लाइन बास्केट (PLB) की सिफारिश की और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) खपत डेटा को अपनाया।

4. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI) क्या मापता है ?

NFHS के आँकड़ों का उपयोग करते हुए यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों को मापता है, जिससे गरीबी की घटनाओं एवं तीव्रता, दोनों का आकलन किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन

2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता

3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेंस

प्रश्न. निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं ? (2024)

मुख्य परीक्षा

गोरखालैंड वार्ता के लिये वार्ताकार की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को गोरखालैंड राज्य का दर्जा और 11 गोरखा उप-जनजातियों के लिये अनुसूचित जनजाति का दर्जा सहित प्रमुख मांगों पर दार्जिलिंग पर्वतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिये वार्ताकार नियुक्त किया है।

- इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे पहचान और स्वायत्तता के मुद्दों का राजनीतिक समाधान तलाशना है।

- हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे ‘एकपक्षीय’ और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ असंगत बताया है।

गोरखालैंड आंदोलन भारतीय संघीय ढाँचे के लिये जटिल चुनौती क्यों माना जाता है?

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण या मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।

- राज्य विधानमंडल की राय परामर्शात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं, जिससे राष्ट्रीय लचीलापन सुनिश्चित होता है।

- हालाँकि, गोरखालैंड जैसी लगातार सीमा संबंधी मांगें, केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा करती हैं और भारत के संघीय सद्भाव की परीक्षा लेती हैं।

- इसलिये यह मांग न केवल राजनीतिक है, बल्कि भारतीय संघ के अंदर संवैधानिक समायोजन की भी परीक्षा है।

- एक अलग राज्य की मांग: गोरखालैंड की मांग 1980 के दशक से गोरखा पहचान राजनीति का केंद्र रही है, जो पहचान और स्वशासन की आकांक्षाओं को दर्शाती है।

- प्रस्तावित राज्य में दार्जिलिंग, तराई और दुआर क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

- अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जा की मांग: रईस, लिंबू, गुरुंग, तामांग सहित 11 गोरखा उप-जातियाँ ST मान्यता की मांग कर रही हैं।

- इससे उन्हें आरक्षण के लाभ मिलेंगे तथा शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुँच संभव हो सकेगी।

- कई आश्वासनों के बावजूद, मान्यता की प्रक्रिया लंबित बनी हुई है, जिससे समुदाय में असंतोष और निराशा गहराती जा रही है।

- अग्निपथ योजना को लेकर चिंताएँ: संक्षिप्त अवधि वाली अग्निपथ सैन्य भर्ती नीति ने नेपाली मूल के गोरखाओं में असमंजस पैदा किया, जो परंपरागत रूप से सशस्त्र बलों में सेवा करते आए हैं।

- नेपाल ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि यह वर्ष 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन कर सकती है, जिसमें पेंशन और सेवा अधिकारों की गारंटी दी गई थी।

- भूराजनीतिक संवेदनशीलताएँ: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चीन गोरखाओं की भर्ती में रुचि दिखा सकता है, जिससे रणनीतिक चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- सीमा स्थिरता बनाए रखने और बाह्य प्रभावों को रोकने के लिये भारत–नेपाल–दार्जिलिंग के बीच मज़बूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

गोरखालैंड आंदोलन क्या है?

- उद्भव (1980 का दशक): अलग गोरखालैंड राज्य की मांग सबसे पहले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) के संस्थापक सुभाष घीसिंग ने उठाई थी।

- पहचान और प्रशासनिक मुद्दों से प्रेरित आंदोलन ने 1980 के दशक में व्यापक हिंसा एवं दीर्घकालिक हड़तालों का सामना किया।

- वर्ष 2017 का आंदोलन:

- यह आंदोलन वर्ष 2017 में फिर से ज़ोर पकड़ गया, जब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के नेतृत्व में दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में 104 दिनों तक हड़तालें तथा झड़पें हुईं।

- संस्थागत प्रयास (Institutional Attempts):

- 1988: केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और GNLF के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC) का गठन हुआ।

- 2011: गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) ने DGHC का स्थान लिया, जो केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और GJM के बीच किये गए एक अन्य त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से स्थापित हुआ।

- GTA का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की संरचना के अंदर प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना था, लेकिन इसकी सीमित शक्तियों और अप्रभावी शासन के लिये आलोचना की गई है।

गोरखा

- उद्भव:

- गोरखा (या गुरखा) नेपाल का एक मार्शल समुदाय है, जो अपने साहस, निष्ठा और सैन्य सेवा के लिये प्रसिद्ध है।

- उनका नाम पश्चिमी नेपाल के गोरखा राज्य से आया, जिसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह (1743–1775) ने की थी।

- एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814–1816) के बाद, ब्रिटिश ने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया।

- स्वतंत्रता के बाद, गोरखा रेजिमेंट्स भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई।

- जातीय संरचना:

- गोरखा समुदाय में कई जातीय समूह शामिल हैं – गुरुंग, मगर, रईस, लिंबू, तामांग और अन्य।

गोरखालैंड मांग की चिंताओं को संबोधित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- प्रशासनिक सुधार: दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (1988) और बाद में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA, 2011) की स्थापना की गई, ताकि स्थानीय शासन, विकास एवं सांस्कृतिक मामलों में सीमित स्वायत्तता प्रदान की जा सके।

- GTA में नियमित चुनावों का आयोजन स्थानीय गोरखा नेताओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये किया गया।

- संवाद और शांति पहल: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेतृत्व के साथ त्रिपक्षीय वार्ता समय-समय पर आयोजित की, ताकि शिकायतों का समाधान तथा अशांति से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।

- सांस्कृतिक और जातीय मान्यता: कई गोरखा त्योहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय की योजनाओं के तहत मान्यता एवं प्रचार प्राप्त हुआ है।

- संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा (1992) को शामिल करने से भाषाई और सांस्कृतिक वैधता प्राप्त हुई।

- अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की समीक्षा: जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के लिये 11 गोरखा उप-जनजातियों की पात्रता का आकलन करने हेतु अध्ययन किया है।

- सुरक्षा और आर्थिक उपाय: आंदोलन आधारित राजनीति पर निर्भरता कम करने के लिये दार्जिलिंग पहाड़ियों में बुनियादी ढाँचे, पर्यटन और आजीविका में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

- केंद्र और राज्य ने क्षेत्रीय विकास के एक भाग के रूप में चाय, बागवानी एवं पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया है।

गोरखालैंड की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- स्थानीय शासन को मज़बूत करना: बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के समान गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) को अधिक वित्तीय और विधायी शक्तियों से सशक्त बनाना।

- समावेशी विकास को बढ़ावा देना: पर्यटन के लिये PM-DevINE (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल) और PRASAD जैसी योजनाओं के तहत शिक्षा, चाय उद्योग सुधार, बागवानी तथा पर्यावरण-पर्यटन में निवेश करना।

- अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर ध्यान देना: पात्र गोरखा उप-जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के लिये समीक्षा में तेज़ी लाना, वनबंधु कल्याण योजना और ट्राइफेड पहल जैसी योजनाओं से लाभ तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करना: एकता और सीमा स्थिरता को मज़बूत करने के लिये पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भर्ती, व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भारत-नेपाल-दार्जिलिंग सहयोग को गहरा करना।

- युवाओं और समुदायों को सशक्त बनाना: गोरखा आकांक्षाओं को शांति तथा प्रगति की ओर ले जाने के लिये PMEGP, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न प्रश्न. गोरखालैंड आंदोलन के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिये और इसकी मुख्य मांगों को पूरा करने के लिये किये गए संस्थागत उपायों का मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. गोरखालैंड की मांग क्या है?

गोरखालैंड की मांग में दार्जिलिंग, तराई और दुआर्स को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई है, ताकि गोरखाओं के लिये राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।

2. दार्जिलिंग वार्ता के लिये वार्ताकार (संवाददाता) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को केंद्र द्वारा स्थायी गोरखालैंड समाधान हेतु वार्ता को सुगम बनाने के लिये नियुक्त किया गया है।

3. गोरखा अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों मांग रहे हैं ?

कई गोरखा उप-जनजातियाँ संवैधानिक मान्यता, आरक्षण लाभों और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिये अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा चाहती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)