शासन व्यवस्था

दिल्ली घोषणापत्र 2025

प्रिलिम्स के लिये: UNFCCC, अनुकूलन, शमन, पक्षकारों का सम्मेलन 29, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पेरिस समझौता

मेन्स के लिये: शहरी जलवायु शासन

चर्चा में क्यों?

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिये स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणापत्र, जिसे ARISE सिटीज़ फोरम 2025 में नई दिल्ली में अपनाया गया, COP30, बेलम, ब्राज़ील में प्रस्तुत की जाएगी। यह वैश्विक दक्षिण के शहरों की ओर से बहु-स्तरीय शासन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को आकार देने की एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करता है।

दिल्ली घोषणापत्र 2025 क्या है?

- परिचय: दिल्ली घोषणापत्र 2025 शहरी जलवायु नेतृत्व और अनुकूलन को मज़बूत करने में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के शहरों में।

- दिल्ली घोषणा की प्रमुख प्रतिबद्धताएँ:

- स्थानीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना: बहु-स्तरीय राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) को मज़बूत और संसाधन-समर्थ बनाना ताकि मापनीय जलवायु परिणाम हासिल किये जा सकें।

- सर्वसमावेशी शहरी अनुकूलन बढ़ाना: शहरी योजना में अनुकूलन, सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाएँ और प्राकृतिक-आधारित समाधान को बढ़ावा देना।

- न्यायपूर्ण संक्रमण को प्रोत्साहित करना: नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर बदलाव में समानता और न्याय सुनिश्चित करना।

- नागरिकों को सशक्त बनाना: जलवायु निर्णय-निर्माण में महिलाओं, युवाओं और समुदायों की भागीदारी बढ़ाना।

- शासन को सुदृढ़ करना: शहरी जलवायु कार्रवाई के लिये डेटा-आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली का निर्माण करना।

- जलवायु वित्त को एकत्रित करना: शहरों के लिये प्रत्यक्ष और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त तक पहुँच सक्षम बनाना।

- ग्लोबल साउथ नेतृत्व को प्रोत्साहित करना: दक्षिण-दक्षिण सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना।

- महत्त्व: यह घोषणा स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए वैश्विक जलवायु नीति को प्रभावित करने के लिये शहरी समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- यह शहरों को सतत्, अनुकूल और न्यायसंगत विकास मार्गों को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला प्रमुख संस्थान बनाती है।

ARISE

- पूर्ण रूप: Adaptive (अनुकूल), Resilient (लचीला), Innovative (नवोन्मेषी), Sustainable (सतत्) और Equitable (न्यायसंगत)।

- उद्देश्य: शहरों के अभिकर्त्ताओं, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिये सतत् शहरी भविष्य पर चर्चा करने वाला एक सहयोगात्मक मंच तैयार करना।

- नेतृत्व: ICLEI साउथ एशिया (इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायर्नमेंटल इनिशिएटिव्स) – यह 2,500 से अधिक स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का वैश्विक नेटवर्क है, जो सतत् शहरी विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं।

भारत और ग्लोबल साउथ के लिये शहरी जलवायु शासन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- शहरी जलवायु शासन और शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ: शहरी जलवायु शासन का अर्थ है संस्थाओं, नीतियों और सहयोगात्मक ढाँचे का ऐसा नेटवर्क जो शहरों को जलवायु कार्रवाई की योजना बनाने और लागू करने में सक्षम बनाता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि शहरी क्षेत्र, जो वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का 70% से अधिक योगदान देते हैं, संकट के स्रोत नहीं बल्कि जलवायु समाधान के केंद्र बनें।

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है, यह संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 68% तक पहुँचने का अनुमान है।

- भारत प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) नए शहरी निवासियों को जोड़ता है, जिससे लू, प्रदूषण और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है।

- शहर-स्तरीय नेतृत्व के उदाहरणों में पुणे और सूरत की ताप कार्य योजनाएँ, इंदौर की अपशिष्ट चक्रीयता और कोच्चि के प्रकृति-आधारित बाढ़ समाधान शामिल हैं।

- असमानुपातिक कमजोरियाँ: शहरी गरीब लोग अनौपचारिक आवास और सेवाओं तक कमज़ोर पहुँच के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं।

- मौजूदा अपशिष्ट, जल और ऊर्जा प्रणालियाँ पहले से ही अत्यधिक दबाव हैं और जलवायु परिवर्तन इन दबावों को और भी बढ़ा रहा है।

- नीति और व्यवहार के अंतर को कम करना: राष्ट्रीय नीतियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई ऊपर से नीचे की ओर होती है। दिल्ली घोषणापत्र स्थानीय स्तर पर निर्धारित कार्रवाई का आग्रह करता है।

- सुदृढ़ शहरी जलवायु शासन लचीलापन, समावेशिता तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को स्थानीय वास्तविकताओं में प्रभावी रूप से लागू करना सुनिश्चित करता है।

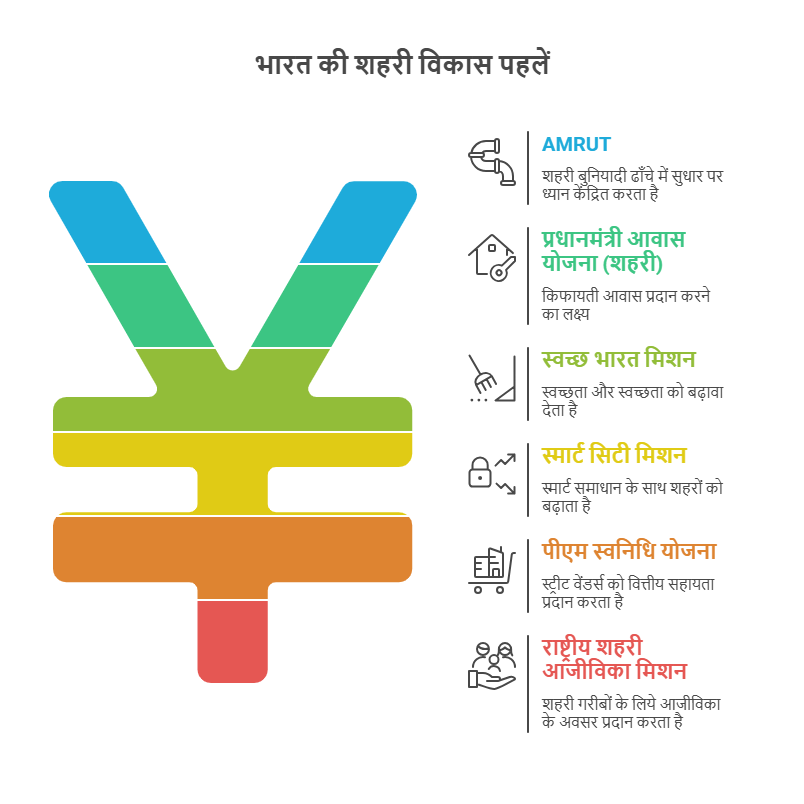

शहरी जलवायु शासन में भारत की पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन (NMSH):

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा।

- इसका ध्यान इमारतों में ऊर्जा दक्षता, सतत् गतिशीलता और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।

- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM):

- इसका लक्ष्य जलवायु-स्मार्ट बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा और कुशल संसाधन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है।

- डेटा-संचालित शासन के लिये एकीकृत कमांड केंद्रों को प्रोत्साहित करता है।

- जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढाँचा (CSCAF):

- CSCAF को पाँच प्रमुख विषयों - ऊर्जा, गतिशीलता, जल, अपशिष्ट और शहरी नियोजन - के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करने के लिये विकसित किया गया है।

- राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) की पहल:

- शहरी स्थानीय निकायों को जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने में मदद करने हेतु शहरों के लिये जलवायु केंद्र (C-Cube) का नेतृत्व करते हैं।

- अमृत 2.0 (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)

- अमृत 2.0 जल सुरक्षा, हरित स्थान और जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है।

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, जिसका मूल लक्ष्य 2017 के आधार वर्ष के स्तरों की तुलना में वर्ष 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तरों में 20% से 30% तक की कमी लाना था।

- शहरी वानिकी और प्रकृति-आधारित समाधान

- नगर वन योजना जैसी पहल गर्मी को कम करने और कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिये शहरी हरित आवरण को बढ़ावा देती है।

- हरित शहरी गतिशीलता पहल

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) और फेम योजना के तहत, शहर इलेक्ट्रिक और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली घोषणापत्र अपनी "फ्रॉम भारत टू बेलेम" की यात्रा में उन शहरों का साझा संदेश प्रस्तुत करती है, जो वैश्विक जलवायु निर्णयों में समान भागीदारी की माँग कर रहे हैं। इस प्रकार, एराइज़ सिटीज़ फोरम 2025, शहरी लचीलेपन के लिये एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो दर्शाता है कि एक सतत्, जलवायु-सुरक्षित भविष्य का मार्ग शहरों से आरंभ होता है।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न. भारत के सतत् विकास और जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरी जलवायु शासन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।” |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. दिल्ली घोषणा 2025 क्या है?

यह COP30 से पहले समावेशी, लचीले और सतत् शहरी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिये ग्लोबल साउथ शहरों की एक सामूहिक घोषणा है।

2. एराइज़ सिटीज़ फोरम 2025 का आयोजन किसने किया?

इस फोरम की सह-मेज़बानी ICLEI साउथ एशिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा की गई।

3. शहरी जलवायु शासन क्या है?

यह जलवायु परिवर्तन के प्रति शमन, अनुकूलन और लचीलेपन का प्रबंधन करने वाली शहर-स्तरीय प्रणालियों, नीतियों और सहयोगों को संदर्भित करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN-Habitat) की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं? (2017)

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्द्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों।

2. इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, सुरक्षित पेय जल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुँच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिये संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1, 2 और 3

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2011)

भारत में महानगर योजना समिति

1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है।

2. उस महानगरीय क्षेत्र के लिये विकास योजना प्रारूप तैयार करती है।

3. उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)

प्रश्न. भारत में नगरीय जीवन की गुणता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट नगर कार्यक्रम' के उद्देश्य और रणनीति बताइए। (2016)

सामाजिक न्याय

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025

प्रिलिम्स के लिये: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वायु प्रदूषण, कुपोषण, जनसंख्या अनुपात, क्रय शक्ति समता, अत्यधिक गरीबी।

मेन्स के लिये: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के निष्कर्ष, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की विशेषताएँ और गणना।

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) ने वर्ष 2025 का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) “ओवरलेपिंग हार्डशिप्स: पोवर्टी एंड क्लाइमेट हज़ार्ड्स” शीर्षक के तहत प्रकाशित किया है।

- पहली बार, यह जलवायु संबंधी खतरों के डेटा को बहुआयामी गरीबी के साथ जोड़कर गरीब लोगों पर जलवायु संबंधी आघातों के प्रभाव का आकलन करता है, जिसमें अत्यधिक तापन, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

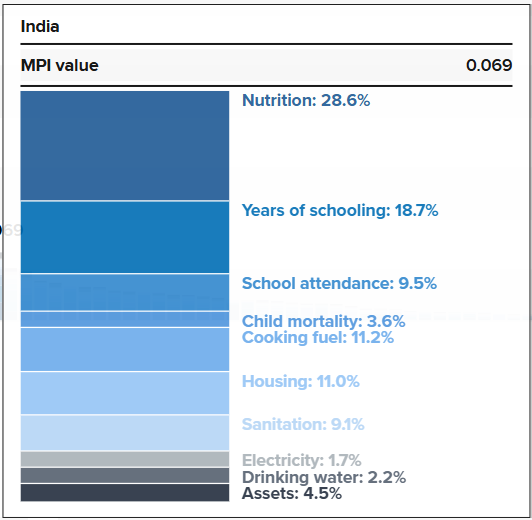

वैश्विक MPI रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक स्तर पर गरीबी से संबंधित आँकड़े: 109 देशों में 6.3 अरब लोगों में से लगभग 1.1 अरब (18.3%) लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश युवा, ग्रामीण और निम्न मानव विकास वाले देशों के निवासी हैं।

- भारत में बहुआयामी गरीबी: भारत में गरीबी की दर 55.1% (2005–2006) से घटकर 16.4% (2019–2021) हो गई। भारत के बड़े क्षेत्रों को गरीबी, अत्यधिक तापन, बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों के संयोजन का सामना करना पड़ रहा है।

- गरीबी और जलवायु का अंतर्संबंध: जलवायु आघात अब लगातार और तीव्र होते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्ष 2022 में लगभग 32 मिलियन लोग विस्थापित हुए। यदि प्रभावी जलवायु शमन उपाय नहीं किये गए, तो वर्ष 2050 तक अत्यधिक गरीबी लगभग दोगुनी हो सकती है।

- लगभग 309 मिलियन गरीब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ तीन या चार प्रकार के जलवायु संकट पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं और अत्यधिक गरीबी का कारण हैं। ये लोग बहुत कम संसाधनों और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ “तिगुना या चौगुना बोझ” का सामना कर रहे हैं।

- विभिन्न आय स्तरों पर MPI: विश्व के लगभग दो-तिहाई (64.5%) गरीब लोग मध्यम-आय वाले देशों में रहते हैं, जिनमें से 55.5% निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में और 9% उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में निवास करते हैं।

- सामान्य वंचनाएँ: मुख्य वंचनाओं में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन (970 मिलियन लोग), उचित आवास (878 मिलियन लोग), स्वच्छता सुविधाएँ (830 मिलियन लोग), कुपोषण (635 मिलियन लोग) और विद्यालय न जाने वाले बच्चे (487 मिलियन) शामिल हैं।

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में असमान प्रगति: तुलनीय डेटा वाले 88 देशों में से 76 देशों ने कम-से-कम एक बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में कमी दर्ज की है।

- बेनिन में वर्ष 2017–2018 से वर्ष 2021–2022 की अवधि में सबसे तेज़ पूर्ण कमी दर्ज की गई, जिसके बाद कंबोडिया (वर्ष 2014 से 2021–2022) और तंज़ानिया (वर्ष 2015–2016 से 2022) का स्थान रहा।

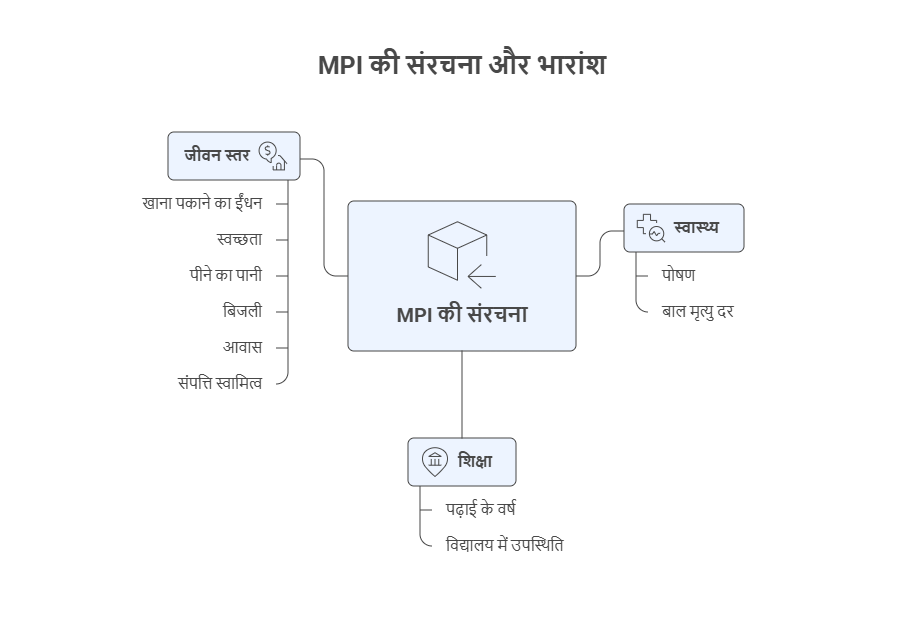

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) क्या है?

- परिचय: MPI गरीबी को मापने एक उन्नत माध्यम है जिसमें मापन केवल आय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके अंतर्गत गरीब लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कई परस्पर जुड़ी वंचनाओं को भी मापा जाता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी की आय-आधारित माप (जैसे USD 3.00/दिन) का विकल्प प्रदान करना है और गैर-आर्थिक वंचनाओं को भी मापन में शामिल करते हुए गरीबी का एक व्यापक दृष्टिकोण देना है, ताकि अधिक प्रभावी और लक्षित नीति निर्माण सुनिश्चित हो सके।

- विभिन्न आयामों का भारांश: सभी संकेतक समान रूप से भारित नहीं हैं, लेकिन इन्हें तीन मुख्य आयामों में संतुलित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education) और जीवन स्तर (Standard of Living) प्रत्येक को कुल भार का 1/3 हिस्सा प्रदत्त है।

- प्रत्येक स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक का भार 1/6 है (क्योंकि प्रत्येक आयाम में 2 संकेतक हैं)।

- जीवन स्तर के प्रत्येक संकेतक का भार 1/18 है (क्योंकि इस आयाम में 6 संकेतक हैं)।

- गणना में शामिल तत्त्व: MPI गरीबी के तीन मुख्य आयामों पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर। इन्हें 10 विशिष्ट संकेतकों में विभाजित किया गया है:-

- स्वास्थ्य (2 संकेतक):

- पोषण (Nutrition): 70 वर्ष से कम आयु के कुपोषित व्यक्तियों की संख्या।

- बाल मृत्यु दर (Child Mortality): पिछले 5 वर्षों में हुई बाल मृत्यु।

- शिक्षा (2 संकेतक):

- शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling): घर के वो सदस्य जो 6 वर्ष की औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए।

- विद्यालयी उपस्थिति (School Attendance): ऐसे बच्चे जो कक्षा 8 तक स्कूल में नामांकित नहीं रहे।

- जीवन स्तर (6 संकेतक): रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत्, आवास, परिसंपत्तियाँ

- स्वास्थ्य (2 संकेतक):

- गरीब की पहचान: किसी व्यक्ति को बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है यदि उसका वंचना स्कोर एक-तिहाई (33.3%) या उससे अधिक हो। देश या क्षेत्र के लिये अंतिम MPI मान दो मुख्य घटकों के गुणनफल से प्राप्त होता है: (MPI = H × A):

- H – गरीबी की प्रचलित दर (Incidence of Poverty): यह उस जनसंख्या के अनुपात की द्योतक है जो बहुआयामी रूप से गरीब है।

- A – गरीबी की तीव्रता (Intensity of Poverty): इससे यह ज्ञात होता है कि गरीब लोग औसतन कितनी वंचनाएँ अनुभव कर रहे हैं। यानी, यह उत्तर देता है: "गरीब लोग औसतन कितने गरीब हैं?

- MPI मान 0 से 1 के बीच होते हैं और उच्च मान अधिक गरीबी को दर्शाते हैं।

गरीबी उन्मूलन से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें क्या हैं?

भारत में गरीबी उन्मूलन की प्रमुख चुनौतियाँ और उनके आवश्यक उपाय क्या हैं?

|

प्रमुख चुनौतियाँ |

आवश्यक उपाय |

|

बहुआयामी अभाव: गरीबी केवल कम आय तक सीमित नहीं है; इसमें स्वास्थ्य (कुपोषण), शिक्षा (कम उपलब्धि) और जीवन स्तर (स्वच्छता, आवास) से जुड़ी कई कमियाँ शामिल होती हैं। |

कल्याण योजनाओं का एकीकरण: पोषण अभियान (स्वास्थ्य), समग्र शिक्षा (शिक्षा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास) जैसी योजनाओं को एकीकृत कर बहुआयामी गरीबी को एक साथ संबोधित किया जाना चाहिये। |

|

जलवायु आघातों के प्रति संवेदनशीलता: गरीब वर्ग प्रायः कृषि जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। बाढ़, सूखा और लू जैसी आपदाएँ उनकी आजीविका को नष्ट कर देती हैं तथा उन्हें पुनः गरीबी में धकेल सकती हैं। |

जलवायु-संवेदनशील कृषि और बीमा को बढ़ाना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का विस्तार, सूखा-रोधी फसलों को बढ़ावा और जलवायु जोखिम बीमा विकसित करना ताकि आजीविका की सुरक्षा हो सके। |

|

बड़ा असंगठित क्षेत्र: अधिकांश गरीब असंगठित अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, जहाँ रोज़गार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा या उचित मजदूरी नहीं होती, जिससे वे आर्थिक आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं। |

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास: ई-श्रमीक पोर्टल एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें; साथ ही स्किल इंडिया मिशन के तहत रोज़गार कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। |

|

क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएँ: गरीबी विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों (जैसे पूर्वी राज्यों) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों में केंद्रित है, जिससे असमान विकास होता है। |

लक्षित हस्तक्षेप और सकारात्मक कार्रवाई: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम मज़बूत किया जाएँ और SC/ST उप-योजनाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ प्रभावी रूप से लागू की जाएँ ताकि विकास का अंतर घटाया जा सके। |

|

कृषि संकट: गरीबों का बड़ा हिस्सा लघु और सीमांत किसानों का है, जो कम उत्पादकता, ऋणग्रस्तता तथा बाज़ार तक सीमित पहुँच जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। |

आय समर्थन और बाज़ार सुधार: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाओं से प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएँ, किसान उत्पादक संगठन (FPO) को बढ़ावा दिया जाएँ और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचा सुधारा जाएँ। |

केरल: अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य

- 1 नवंबर 2025 को केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसे अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा।

- विश्व बैंक के अनुसार, अत्यधिक गरीबी को वर्ष 2021 की क्रय शक्ति समता के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.00 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीने के रूप में परिभाषित किया गया है।

- केरल में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 64,000 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान से हुई, जिसके लिये स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण कर भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास से संबंधित अभावों का मूल्यांकन किया गया।

- राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिये सूक्ष्म योजनाएँ तैयार कीं ताकि उनके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके — जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराना, आवास, भूमि तथा घर की मरम्मत सहायता जैसी सुविधाएँ शामिल थीं।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट यह संकेत देती है कि गरीबी और जलवायु जोखिमों के परस्पर प्रभाव से वैश्विक विकास की उपलब्धियाँ पीछे जा सकती हैं। हालाँकि भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है जहाँ केरल ने अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, फिर भी गरीब आबादी के बहुआयामी अभावों और जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, सतत् विकास के लिये तत्काल एवं समन्वित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) क्या है? आय से परे गरीबी के मापन में MPI के महत्त्व और भारत में इसकी नीतिगत प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) क्या है?

MPI आय से परे गरीबी को मापता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी (वंचनाओं) को शामिल किया जाता है ताकि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिये जानकारी प्रदान की जा सके।

2. MPI की गणना के लिये किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है?

स्वास्थ्य (पोषण, शिशु मृत्यु दर), शिक्षा (शिक्षा के वर्ष, विद्यालय उपस्थिति) और जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत्, आवास, संपत्ति) — इन तीन आयामों के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है।

3. किसी व्यक्ति को बहुआयामी रूप से गरीब कैसे पहचाना जाता है?

यदि किसी व्यक्ति का डेप्रिवेशन स्कोर 33.3% या उससे अधिक हो (तीनों प्रमुख आयामों के भारित संकेतकों के आधार पर), तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।

4. भारत के लिये वैश्विक MPI 2025 की प्रमुख खोजें क्या हैं?

भारत में गरीबी 55.1% (2005–06) से घटकर 16.4% (2019–21) हो गई है; हालाँकि, देश के बड़े क्षेत्र अब भी अत्यधिक तापन, बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसी आपस में जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. UNDP के समर्थन से ‘ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व’ द्वारा विकसित ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन

राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समता

राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. लगातार उच्च विकास के बावजूद मानव विकास सूचकांक में भारत अभी भी सबसे कम अंकों के साथ है। उन मुद्दों की पहचान कीजिये जो संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हैं। (2016)