प्रारंभिक परीक्षा

भारत 6G विज़न

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत ने ‘भारत 6G 2025’ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 6G प्रौद्योगिकी की वैश्विक दौड़ में अग्रणी बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 6G को एक सभ्यता-स्तरीय अवसर के रूप में रेखांकित किया गया, जिसमें रूपांतरण की व्यापक क्षमता निहित है, जो भारत 6G विज़न के अनुरूप है।

भारत 6G विज़न क्या है?

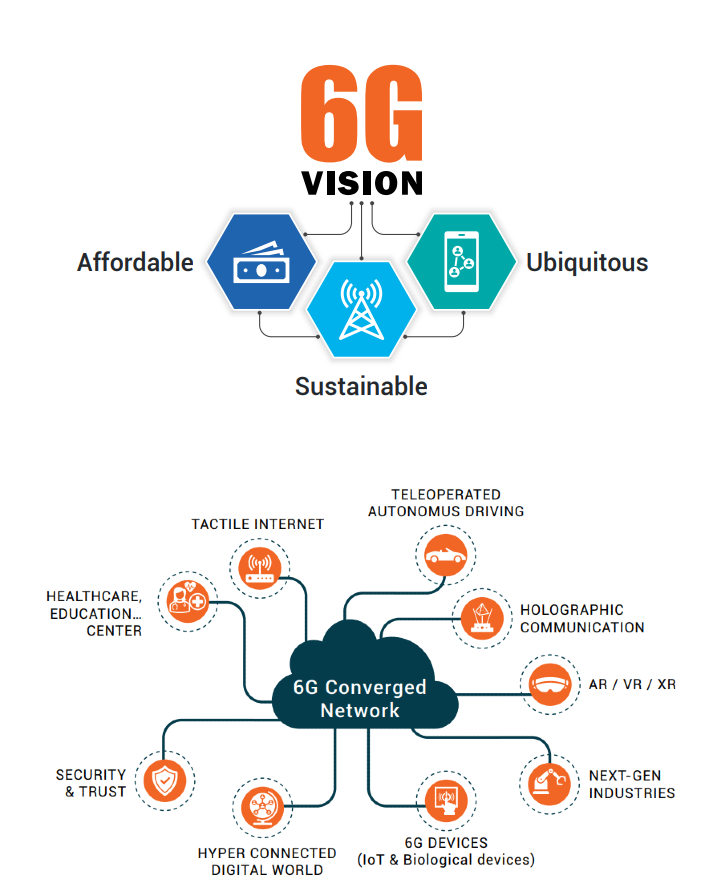

- परिचय: वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया भारत 6G विज़न सुलभता, स्थिरता और सार्वत्रिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक छठी पीढ़ी (6G) की दूरसंचार प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।

- महत्व: यह भारत की मज़बूत 5G आधारशिला पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक 4.35 लाख से अधिक 5G बेस स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं।

- इसका उद्देश्य केवल संचार प्रणाली में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में, वह भी भविष्य-उन्मुख, सुरक्षित और हरित नेटवर्क (ऊर्जा-कुशल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों) के माध्यम से परिवर्तन लाना है।

- विज़न की विशेषताएँ:

- समयसीमा: यह वर्ष 2022 से 2031 तक की 9-वर्षीय चरणबद्ध मिशन है, जिसमें प्रमुख बिंदु शामिल हैं जैसे: अनुसंधान एवं विकास (R&D) में महत्त्वपूर्ण सफलताएँ, फील्ड ट्रायल्स, अंतर्राष्ट्रीय 6G मानकों में योगदान

- बुनियादी ढाँचा: देश में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दो उन्नत परीक्षण मंचों – 6G टेराहर्ट्ज़ (THz) टेस्टबेड तथा एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्टबेड की स्थापना की जा रही है।

- वित्त वर्ष 2023-24 में देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाएँ स्वीकृत की गईं हैं, जिससे क्षमता निर्माण तथा 6G के लिये तैयार अकादमिक एवं स्टार्टअप पारितंत्र का विकास किया जा सके।

- भारत 6जी एलायंस: यह एक राष्ट्रीय मंच है, जो शैक्षणिक जगत, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों तथा नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर 6G प्रौद्योगिकियों के विकास एवं कार्यान्वयन को गति देने का कार्य करता है।

- ITU 2030 के साथ संरेखण: भारत का 6जी विज़न अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल प्रौद्योगिकी (IMT) 2030 ढाँचे के अनुरूप है, जो सर्वव्यापक कनेक्टिविटी, अंतरसंचालनीयता, तथा स्थायित्व जैसी वैश्विक क्षमताओं में योगदान देता है।

6G तकनीक क्या है?

- 6G, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी की छठी पीढ़ी संबंधित है।

- इसका उद्देश्य 5G की तुलना में और भी अधिक तीव्र डेटा (संभावित रूप से 1 टेराबाइट्स प्रति सेकंड तक) और लोअर लेटेंसी (100 माइक्रोसेकंड तक) प्रदान करना है।

- अनुमान है कि 6G द्वारा नए अनुप्रयोग सक्षम होने के साथ हाइपर-कनेक्टिविटी, इमर्सिव अनुभव एवं ऑटोमेशन द्वारा हमारे रहने और कार्य करने के तरीके में बदलाव आएगा।

- IMT 2030: संयुक्त राष्ट्र की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए विशेष एजेंसी ITU द्वारा 6G प्रौद्योगिकी को '‘IMT 2030' नाम दिया गया है।

- ITU 6G फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सहयोगात्मक प्रयासों से तैयार किया गया है, जिसमें भारत ने शुरूआत से ही अग्रणी भूमिका निभाई है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)Q. निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" योजना का लक्ष्य/उद्देश्य है/हैं? (वर्ष 2018)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 और 2 उत्तर: (B) |

रैपिड फायर

चंद्रयान-5 (LUPEX)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

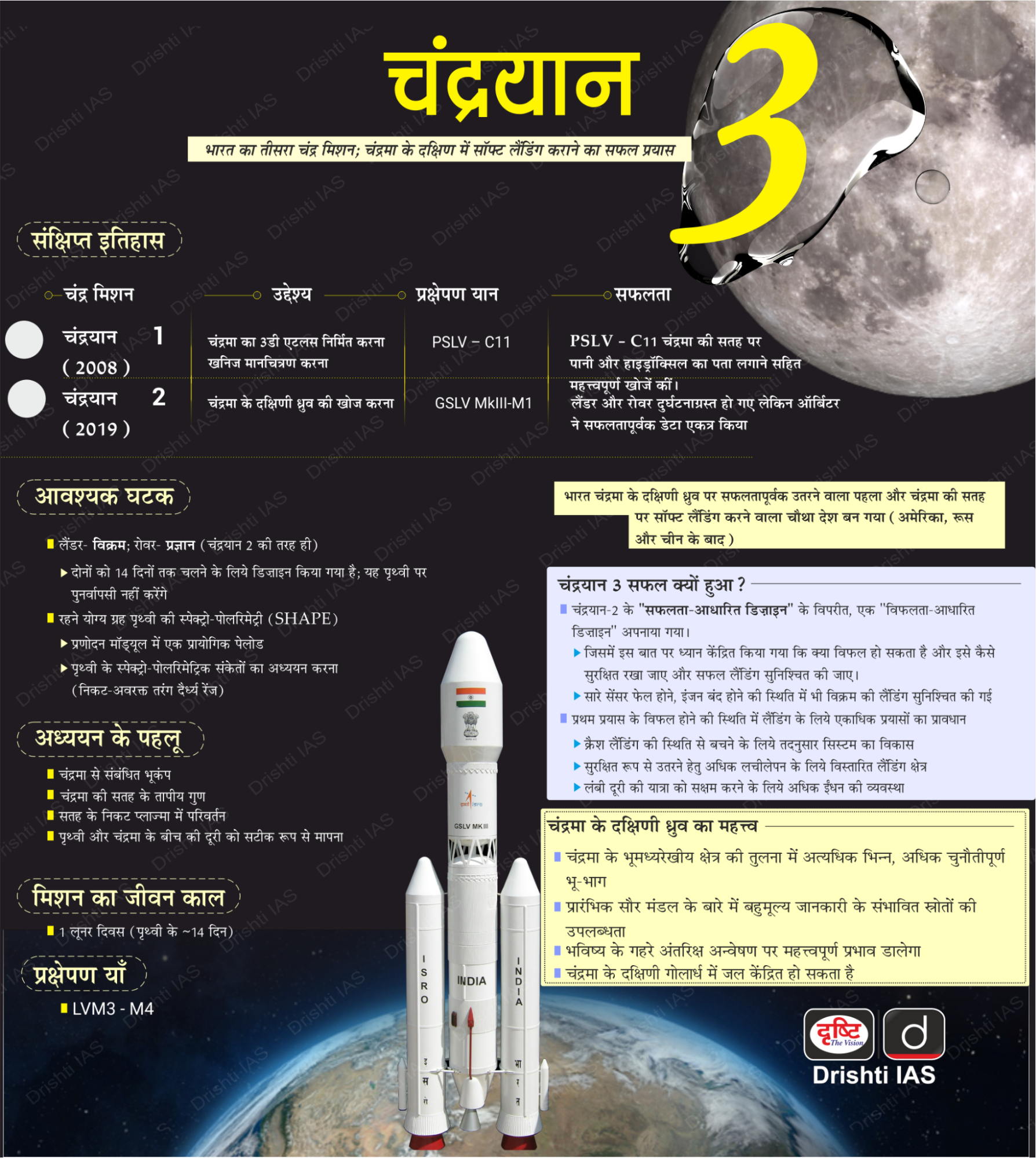

चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और ISRO के चंद्रयान-4 मिशन द्वारा प्रस्तावित लूनर सैंपल की वापसी के बाद, भारत और जापान ने मिलकर आगामी चंद्रयान-5 (LUPEX) मिशन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उसके नीचे की परतों का अध्ययन कर चंद्रमा पर जल और हिमनद के भंडारों का पता लगाना है।

- चंद्रयान-5, जिसे LUPEX (लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन) भी कहा जाता है, ISRO (भारत) और JAXA (जापान की अंतरिक्ष एजेंसी) का संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसे वर्ष 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाना है।

- मिशन के उद्देश्य:

- चंद्रमा पर जल उपस्थिति का मानचित्रण।

- चंद्र ग्रह की मिट्टी (रेगोलिथ) की खुदाई कर जल की मात्रा, गुणवत्ता और संघटन का विश्लेषण।

- स्पेक्ट्रोमीटर और सेंसर का उपयोग करके स्थानिक (इन-सिटू) वैज्ञानिक अवलोकन करना।

- यह एक प्रस्तावित 100 दिनों (3.5 महीने) का मिशन है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है, और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष का अन्वेषण करना है।

- चंद्रयान-4 एक लूनर सैंपल की वापसी मिशन होगा, जिसे चंद्रयान-5 से पहले निर्धारित किया गया है।

- चंद्रयान-3 ने वर्ष 2023 में भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट-लैंड करने वाला पहला देश बनाया।

और पढ़ें: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास

रैपिड फायर

अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

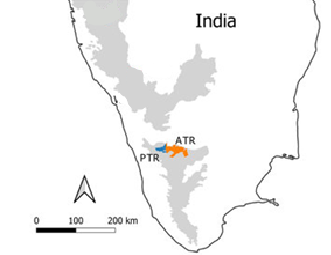

तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (ATR) में बाघों, सह-शिकारियों, शिकार और उनके आवासों का मानसून-पूर्व (ग्रीष्म) आकलन शुरू हो गया है।

- ATR: इसे वर्ष 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और यह तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है।

- इसे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया है।

- भौगोलिक परिवेश: यह पूर्व में परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (PTR), दक्षिण-पश्चिमी ओर चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।

- यह अभ्यारण्य केरल के नेनमारा, वझाचल, मलयात्तूर और मरयूर आरक्षित वनों से भी घिरा हुआ है।

- UNESCO विश्व धरोहर स्थल: अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व के करियन शोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है।

- स्वदेशी समुदाय: यह कई स्वदेशी जनजातीय समुदायों जैसे कादर, मुदुवार, मालासर, मलाई मालासर, एरावलान और पुलायार का निवास क्षेत्र है।

- वनस्पति: इस रिज़र्व में सदाबहार, पर्णपाती और शोला वनों के साथ-साथ पर्वतीय घास के मैदान, सवाना और दलदली घास के मैदान भी शामिल हैं।

- जीव-जंतु: यह बाघ, एशियाई हाथी, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, सियार, तेंदुआ और जंगली बिल्ली जैसे प्रमुख वन्यजीवों का क्षेत्र है

अधिक पढ़ें: पुलायार समुदाय और अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व

रैपिड फायर

जूट के लिये MSP

स्रोत: द हिंदू

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) ने फसल वर्ष 2025-26 के लिये जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है, ताकि किसानों द्वारा की जाने वाली विवश बिक्री (कम कीमत पर बाध्य होकर बेचना) को हतोत्साहित किया जा सके।

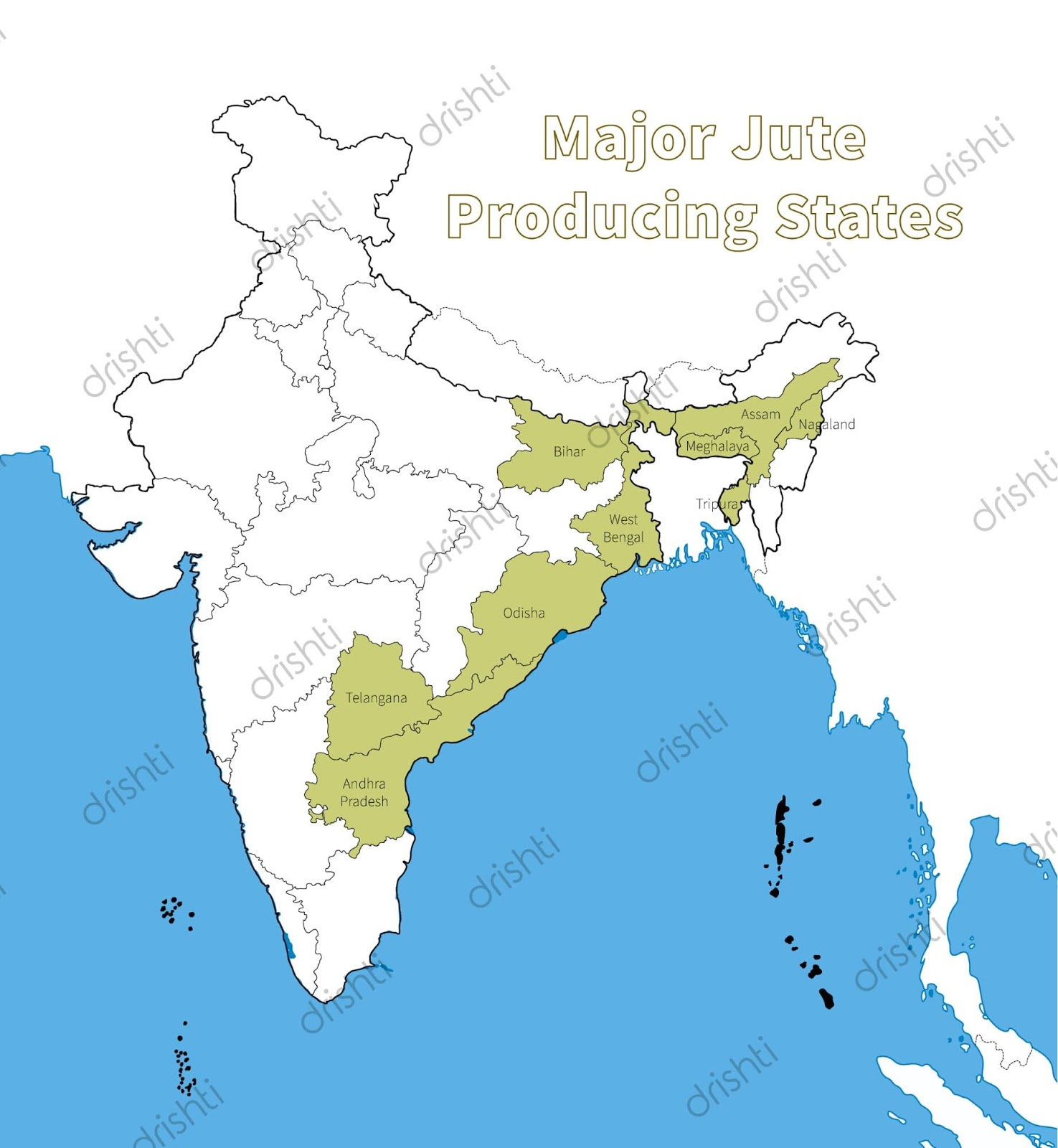

- परिचय: जूट (स्वर्ण रेशा) भारत में कपास के बाद खेती और उपयोग के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है।

- भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं।

- जूट की खेती के लिये आदर्श परिस्थितियों में 17°C से 41°C तक का तापमान, 40% से 90% के बीच सापेक्ष आर्द्रता, और 120 सेंटीमीटर से अधिक की समान रूप से वितरित वर्षा शामिल होती है।

- JCI: JCI वस्त्र मंत्रालय के तहत एक मूल्य समर्थन एजेंसी है, जो किसानों से कच्चा जूट न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिना किसी मात्रा सीमा के खरीदती है।

- MSP: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है, जिसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिस पर वह किसानों से फसल खरीदने का वचन करती है, चाहे बाज़ार मूल्य कुछ भी हो।

- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है।

और पढ़ें: जूट उद्योग में सुधार की आवश्यकता

रैपिड फायर

पराली सुरक्षा बल

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु पराली संरक्षण बल स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ।

CAQM के मुख्य निर्देश:

- पराली संरक्षण बल का गठन : ज़िला/ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित बल जिसमें पुलिस, कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे जो पराली जलाने की रोकथाम एवं निगरानी के लिये चौबीसों घंटे कार्य करेंगे।

- जलाने पर जुर्माना: पराली जलाने पर किसानों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना और कृषि अभिलेखों में "लाल प्रविष्टियों" का सामना करना पड़ता है।

- किसानों के लिये सहायता: निगरानी और सहायता हेतु प्रत्येक 50 किसानों के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना, कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) के माध्यम से किराया-मुक्त फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें प्रदान करना और अगस्त 2025 तक पुरानी मशीनों को बदलना।

- भंडारण और उपयोग: धान के पुआल के गट्ठरों के भंडारण के लिये सरकारी/पंचायत भूमि का उपयोग करना और अवशेष संग्रह, भंडारण और जैव ऊर्जा उपयोग के लिये ज़िला स्तर पर आपूर्ति शृंखला स्थापित करना।

- डिजिटल निगरानी: धान के अवशेषों के उत्पादन और उपयोग पर नज़र रखने के लिये वास्तविक समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना।

- CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 के तहत दिल्ली-NCR एवं आसपास के क्षेत्रों के लिये वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करने हेतु गठित एक वैधानिक निकाय है।

और पढ़ें: भारत में पराली जलाने की समस्या का समाधान

रैपिड फायर

पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश भूटान

स्रोत: एफई

भूटान बिनेंस पे (Binance Pay) और भूटान के डीके बैंक (DK Bank) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, जो क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके पूरी तरह से कैशलेस यात्रा को सक्षम बनाता है।

- यह प्रणाली बिनेंस कॉइन (BNB), बिटकॉइन (BTC) और यूएसडी कॉइन (USDC) जैसी 300 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी को समर्थन देती है, जो क्यूआर कोड आधारित रीयल-टाइम भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

- इस पहल का उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और भूटान में वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाना है।

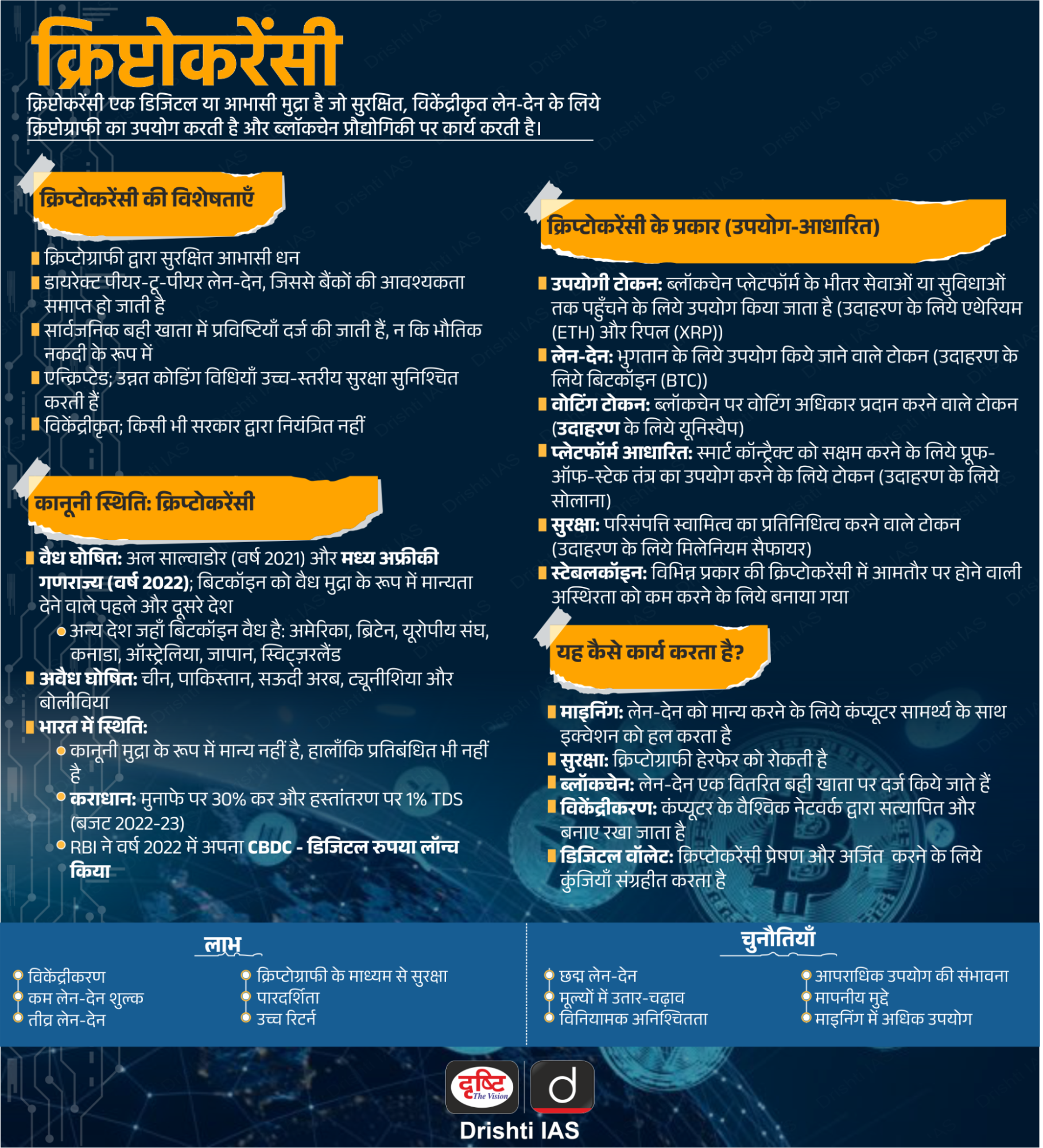

क्रिप्टोकरेंसी:

- क्रिप्टोकरेंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल या आभासी मुद्रा है, जिसमे क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। लेन-देन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सार्वजनिक बहीखाते में दर्ज किये जाते हैं और कंप्यूटर के वैश्विक नेटवर्क द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

- क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सार्वजनिक डिजिटल खाताबही पर किया जाता है। यह बही-खाता वैश्विक स्तर पर कंप्यूटरों के एक नेटवर्क द्वारा बनाकर रखा जाता है।

- उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन।

- भारत में क्रिप्टोकरेंसी विधिक मुद्रा नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित भी नहीं है।

भूटान:

- भूटान (राजधानी थिम्पू), जिसे "लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन" भी कहा जाता है, भारत और चीन के बीच स्थित एक हिमालयी देश है।

- वर्ष 376 किलोमीटर से अधिक लंबी मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है जो भारत के साथ सीमा करती है।

- भूटान विश्व का पहला कार्बन-तटस्थ देश है, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH) को सकल घरेलू उत्पाद से अधिक प्राथमिकता देता है।

और पढ़ें: भारत-भूटान संबंध और उप-राष्ट्रीय कूटनीति, संतुलित क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता

रैपिड फायर

प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार

स्रोत: डाउन टू अर्थ

एक अध्ययन में बताया गया है कि यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैले भूमध्यसागर तटीय क्षेत्रों में लाखों पक्षियों का अवैध शिकार अब भी जारी है, जबकि वर्ष 2030 तक ऐसी गतिविधियों को आधा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

- जोखिम में प्रमुख प्रजातियाँ: यूरोपीय टर्टल डव (Streptopelia turtur), मिस्र का गिद्ध (Neophron percnopterus) और यूरोपीय गोल्डफिंच (Carduelis carduelis)।

- व्यापक अनुपालन की कमी: मूल्यांकन किये गए 46 देशों में से 38 देश प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS) की रोम रणनीतिक योजना को पूरा करने की दिशा में अग्रसर नहीं हैं।

- CMS रोम रणनीतिक योजना: इसका उद्देश्य यूरोप और भूमध्यसागर क्षेत्र में पक्षियों के अवैध शिकार, पकड़ने और व्यापार (IKB) को समाप्त करना है।

- यह योजना वर्ष 2020 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अवैध गतिविधियों में 50% की कमी का लक्ष्य रखती है। यह योजना पहले की बर्न कन्वेंशन पर आधारित है।

- बर्न कन्वेंशन (1979): यह यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समन्वित संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रजातियों एवं आवासों दोनों की रक्षा करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

भारत और पक्षी संरक्षण

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (2018–2023) का उद्देश्य मध्य एशियाई प्रवासन मार्ग (आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच के क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाली प्रवासी प्रजातियों की रक्षा करना है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षियों को अनुसूची-एक (Schedule-I) में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें सर्वोच्च संरक्षण मिल सके।

- भारत ने सिबेरियन क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008) और शिकारी/रैप्टर पक्षियों (2016) के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिये CMS के साथ गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MOU) पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत से रिपोर्ट की गई पक्षी प्रजातियों का विवरण जो IUCN रेड लिस्ट संस्करण 2010.1 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (CR) सूचीबद्ध हैं:

|

क्रमांक |

सामान्य नाम |

वैज्ञानिक नाम |

कुल |

स्थिति (Status) |

|

1 |

व्हाइट-रंप्ड वल्चर |

Gyps bengalensis |

एक्सीपिट्रिडे |

CR |

|

2 |

इंडियन वल्चर |

Gyps indicus |

एक्सीपिट्रिडे |

CR |

|

3 |

स्लेंडर-बिल्ड वल्चर |

Gyps tenuirostris |

एक्सीपिट्रिडे |

CR |

|

4 |

रेड-हेडेड वल्चर |

Sarcogyps calvus |

एक्सीपिट्रिडे |

CR |

|

5 |

पिंक-हेडेड डक |

Rhodonessa caryophyllacea |

एनाटिडे |

CR |

|

6 |

व्हाइट-बेली हेरन |

Ardea insignis |

आर्डीडी |

CR |

|

7 |

सोशिएबल लैपविंग |

Vanellus gregarius |

चराद्रीदे |

CR |

|

8 |

क्रिसमस फ्रिगेटबर्ड |

Fregata andrewsi |

फ्रीगेटिडे |

CR |

|

9 |

जर्डन का कोर्सर |

Rhinoptilus bitorquatus |

ग्लैरेओलिडे |

CR |

|

10 |

साइबेरियन क्रेन |

Grus leucogeranus |

ग्रुइडे |

CR |

|

11 |

बंगाल फ्लोरिकन |

Houbaropsis bengalensis |

ओटिडिडे |

CR |

|

12 |

हिमालयन क्वेल |

Ophrysia superciliosa |

फैसियानिडे |

CR |

|

13 |

स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर |

Eurynorhynchus pygmeus |

स्कोलोपेसिडे |

CR |

|

14 |

फॉरेस्ट ऑवलेट |

Heteroglaux blewitti |

स्ट्रिगिडी |

CR |

CR: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

और पढ़ें: प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन