कृषि

भारत में पराली दहन की समस्या का समाधान

- 22 Apr 2025

- 68 min read

प्रिलिम्स के लिये:पराली दहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), तापमान व्युत्क्रमण, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), धुंध, दिल्ली का वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, खरीफ फसल, रबी फसल। मेन्स के लिये:भारत में पराली दहन के कारण, भारत में पराली दहन से संबंधित मुद्दे, पराली का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

IIM अमृतसर द्वारा वर्ष 2025 में किये गए एक अध्ययन में पंजाब में पराली दहन के लिये सरकारी तंत्र तथा प्रणालीगत बाज़ार विफलताओं को ज़िम्मेदार ठहराया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी राज्य के नेतृत्व वाली नीतियों से अप्रत्यक्ष रूप से अस्थिर कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

पराली दहन क्या है?

और पढ़ें: पराली दहन

भारत में पराली दहन के प्रमुख कारण क्या हैं?

- नीति-प्रेरित एकल-फसल पद्धति: MSP प्रणाली के तहत गेहूँ और धान के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे किसानों को आय की गारंटी मिलने के साथ मूल्य जोखिम कम (विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में) होता है।

- इससे फसल विविधीकरण हतोत्साहित होता है और धान की पराली को किसान अक्सर अगली बुवाई के मौसम के लिये खेतों को जल्दी से जल्दी साफ करने के लिये जला देते हैं।

- बाजार विकृतियाँ और मूल्य दबाव: भारत में कृषि विपणन प्रणाली विकृत है जिसमें किसान बिचौलियों (आढ़तियों) पर निर्भर रहते हैं जो फसल की कीमतों, ऋण पहुँच और बाज़ार संबंधों को नियंत्रित करते हैं।

- किसान अपनी उपज इन बिचौलियों द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर बेचते हैं, जिसके कारण वे प्रायः ऋण जाल में फँस जाते हैं।

- RBI के एक सर्वेक्षण (मई-जुलाई 2024) में पाया गया कि किसानों को प्रमुख रबी फसलों के लिये उपभोक्ता मूल्य का केवल 40-67% ही प्राप्त हुआ।

- स्थिर MSP दरें खेती की बढ़ती लागत को पूरा करने में विफल हैं, जिससे किसानों को लागत प्रभावी (यद्यपि हानिकारक) पद्धतियों जैसे पराली दहन को मजबूरी में अपनाना पड़ता है।

- किसान अपनी उपज इन बिचौलियों द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर बेचते हैं, जिसके कारण वे प्रायः ऋण जाल में फँस जाते हैं।

- व्यवहार्य विकल्पों की कमी: जबकि राज्य द्वारा पराली दहन पर दंड लगाया जाता है लेकिन यह फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिये किफायती एवं धारणीय विकल्प प्रदान करने में विफल रहता है।

- पर्याप्त सरकारी सहायता और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण किसानों को त्वरित एवं सस्ते समाधान के रूप में पराली दहन पर निर्भर रहना पड़ता है।

- जलवायु संबंधी तनाव और उपज अस्थिरता: जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित मानसून एवं बढ़ते तापमान से कृषि अनिश्चितता को बढ़ावा मिला है।

- उदाहरण के लिये, अक्तूबर 2023 में देर से हुई बारिश के कारण फसल कटाई में देरी होने से किसानों को बुवाई के लिये खेत तैयार करने के क्रम में खेतों को जल्दी साफ करने हेतु पराली दहन के लिये मजबूर होना पड़ा।

- बायो-डीकंपोज़र्स का अप्रभावी कार्यान्वयन: पूसा डीकंपोज़र जैसे बायो-डीकंपोज़र्स का खेतों में उपयोग कम होता है, जिसका कारण लॉजिस्टिक में विलंब, परिणामों में असंगतता, और अनुवर्ती कार्यवाही की कमी आती है।

- उचित प्रशिक्षण और समय पर वितरण के बिना, ये पर्यावरण के अनुकूल समाधान बड़े पैमाने पर प्रभावी नहीं हो पाते।

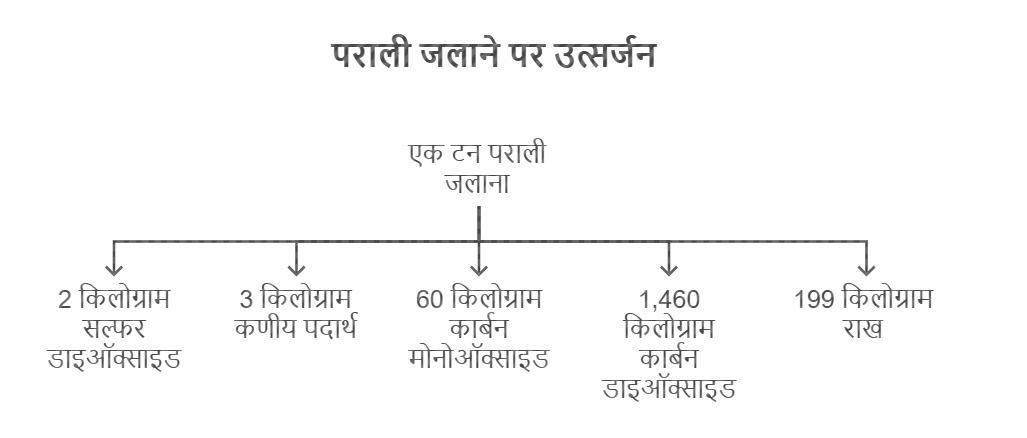

भारत में पराली दहन के क्या प्रभाव हैं?

और पढ़ें: पराली दहन से संबंधित मुद्दे

नोट:

- उत्तर भारत में पराली दहन और प्रदूषण: पंजाब, हरियाणा एवं आसपास के राज्यों के किसान रबी फसलों की बुआई के लिये अक्तूबर-नवंबर में धान की पराली जलाते हैं।

- IIT और TERI द्वारा वर्ष 2023 में किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि इस दौरान होने वाले वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 22–35% तक है।

- इन क्षेत्रों से उठने वाली पवनें दिल्ली-NCR में PM2.5 स्तर को बढ़ा देती हैं, प्रत्येक आग की घटना PM2.5 में औसतन 112.44 इकाई की वृद्धि से संबंधित है।

और पढ़ें: उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण

पराली दहन की समस्या के समाधान हेतु तकनीकी उपाय

- टर्बो हैप्पी सीडर मशीन: यह एक ऐसी तकनीक है जो पराली को उसकी जड़ों सहित निकाल देती है और फिर उस साफ किये गए क्षेत्र में बीज बोने की क्षमता रखती है। इसके बाद, निकाली गई पराली को खेत में गीली घास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- पूसा डीकंपोजर: यह एक सूक्ष्मजीवी फाॅर्मूलेशन है जिससे धान की पराली विघटित की जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ने के साथ पराली दहन की आवश्यकता कम होती है।

- फसल अवशेषों का पेलेटीकरण: इसके तहत फसल अवशेषों को बायोमास पेलेट में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिये किया जाता है, जिससे पराली दहन की प्रवृत्ति में कमी आती है और किसानों के लिये अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है।

- बायोचार उत्पादन: इसके तहत फसल अवशेषों को पायरोलिसिस के माध्यम से बायोचार में परिवर्तित किया जाता है जिससे मृदा की उर्वरता, जल प्रतिधारण क्षमता एवं सूक्ष्मजीव गतिविधि में वृद्धि होने के साथ कार्बन पृथक्करण में योगदान मिलता है।

भारत में पराली दहन की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

- धारणीय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: किसानों को धान की जगह कम अवशेष वाली, जल-कुशल फसलों जैसे बाजरा, मक्का या दालों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिये गारंटीकृत MSP, सुनिश्चित खरीद एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आवश्यक है और इससे भू-जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

- पराली उत्पादों के लिये बाज़ार और मूल्य शृंखला: चारा और पैकेजिंग सामग्री जैसे पराली आधारित उत्पादों के लिये बाजार की आवश्यकता है।

- संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे के माध्यम से मूल्य शृंखला को मज़बूत करना आवश्यक है।

- पराली उत्पादों की मूल्य शृंखलाओं को मनरेगा से जोड़ने के साथ इसके एकत्रीकरण तथा बाज़ार पहुँच के क्रम में FPO को बढ़ावा देना चाहिये, जिससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हो।

- उन्नत विनियामक हस्तक्षेप: पराली दहन के प्रबंधन के लिये विनियामक हस्तक्षेप को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- कानूनों का सख्ती से पालन करना तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करना।

- विशिष्ट परिस्थितियों में परमिट जारी करना, जहाँ पराली जलाना आवश्यक या अपरिहार्य हो।

- पराली आधारित उत्पादों के लिये सब्सिडी, कर छूट या प्रत्यक्ष भुगतान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके पराली के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- किसानों के लिये उचित मूल्य निर्धारण: मूल्य पारदर्शिता में सुधार करके, बिचौलियों के नियंत्रण को समाप्त करके और प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क को बढ़ाकर किसानों के लिये उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- इससे किसानों को न केवल आय प्राप्त होगी बल्कि पराली दहन जैसी हानिकारक प्रथाओं पर उनकी निर्भरता भी कम होगी।

- जैव ईंधन, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना: लघु-स्तरीय इकाइयों को समर्थन देकर, आपूर्ति शृंखला का व्यावसायीकरण करके तथा जैव-CNG, इथेनॉल एवं पैकेजिंग उद्योगों में औद्योगिक पैमाने पर मांग को बढ़ावा देकर फसल अवशेषों से जैव ईंधन और जैव-आधारित उर्वरकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- छत्तीसगढ़ गौठान मॉडल एक समुदाय-नेतृत्व वाली पहल है, जहाँ गाँव के लोग पाँच एकड़ के भूखंड पर पराली दान के माध्यम से पराली एकत्र करते हैं और फिर उसे गाय के गोबर और प्राकृतिक एंज़ाइमों का उपयोग करके जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं।

- कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और मशीनीकरण अभिगम को सुदृढ़ करना: बुकिंग ऐप्स और GPS-सक्षम फ्लीट ट्रैकिंग के साथ ग्राम स्तर पर अच्छी तरह से सुसज्जित CHC स्थापित की जानी चाहिये।

- किराये की लागत में छूट देने के अतिरिक्त उसे फसल कटाई कार्यक्रम के साथ समन्वयित किया जाना चाहिये, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों (जो अपने उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं) के लिये मांग आधारित मशीनीकरण उपलब्ध हो सके।

- संयुक्त कार्य बल स्थापित करना: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य बल बनाए जाने चाहिये।

- इन कार्यबलों को प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये साझा जवाबदेही के साथ समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना चाहिये तथा केंद्रीय प्रदूषण योजनाओं को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में पराली दहन की समस्या से निपटने के लिये वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देना ज़रूरी है— जैसे कि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना, बायोमास बिजली संयंत्र विकसित करना और फसल अवशेषों से जैव ईंधन एवं उर्वरकों को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान को सुदृढ़ करना, अवशेष संग्रह के बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना और किसानों में जागरूकता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में पराली दहन के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिये नवीन समाधान प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये: (2012)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन मिट्टी में कार्बन को अलग करने/भंडारण में मदद करता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020) |