रैपिड फायर

पारिस्थितिक संकेतक के रूप में जुगनू (फायरफ्लाइ)

तमिलनाडु वन विभाग के एक अध्ययन में अनामलाई टाइगर रिज़र्व (ATR) में जुगनुओं की आठ प्रजातियों और उनकी जनसंख्या गतिशीलता की पहचान की गई है, जिसमें उन्हें पारिस्थितिक संकेतकों के रूप में उनकी भूमिका पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

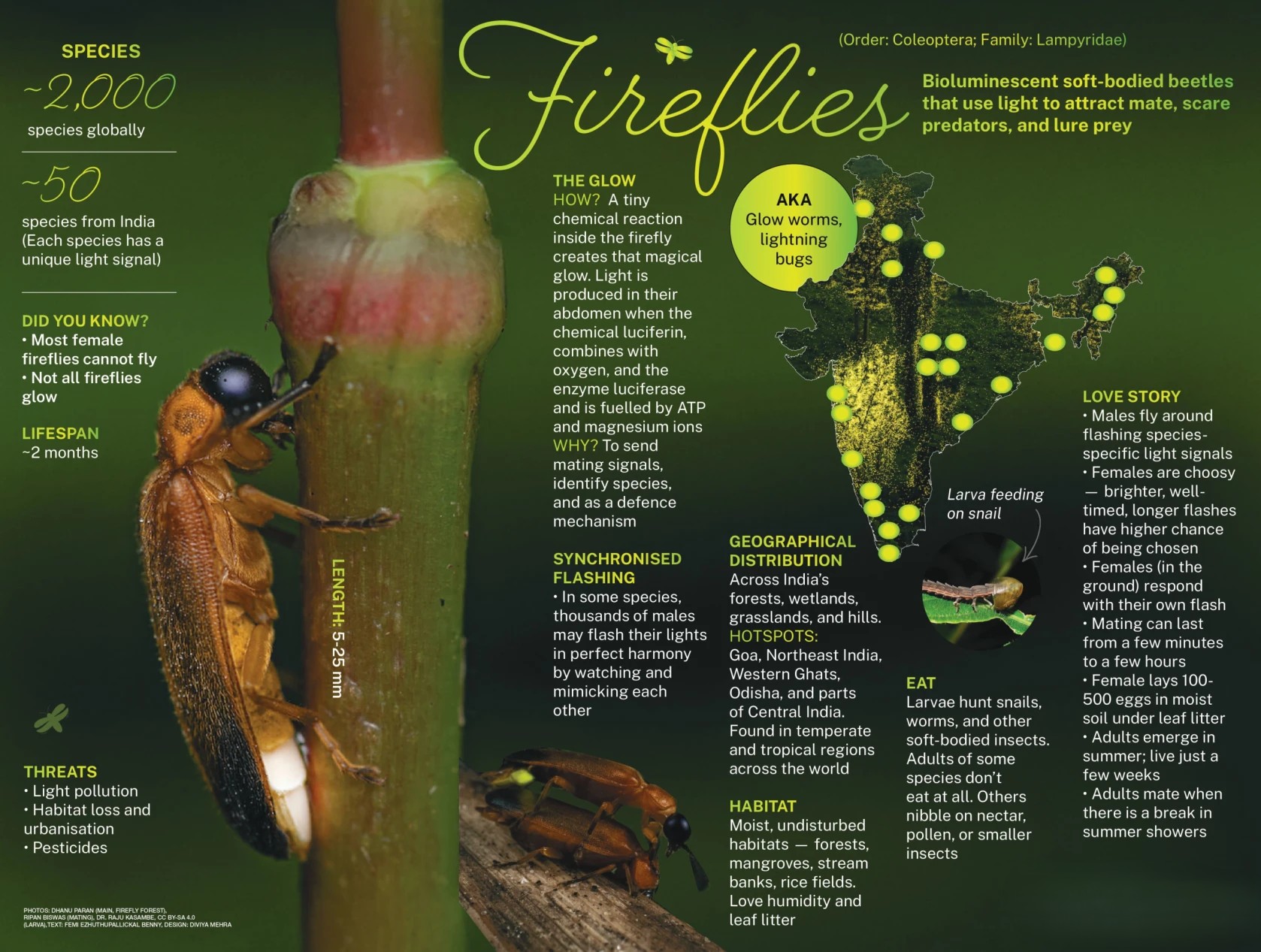

जुगनू (लैम्पिरिडे):

- वर्गीकरण और आवास: बायोल्यूमिनसेंट बीटल, जिन्हें जुगनू या फायरफ्लाइज़ के रूप में भी जाना जाता है, पर्यावरण संतुलन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- उष्णकटिबंधीय जंगलों और शीतोष्ण घास के मैदानों सहित विविध आवासों में पाए जाने वाले ये पक्षी लैम्पाइरिडे परिवार से संबंधित हैं।

- वे अप्रभावित मिट्टी, उच्च आर्द्रता, स्वच्छ जल और कम कृत्रिम प्रकाश में पनपते हैं।

- आकृति-विज्ञान: जुगनू मौसमी होते हैं, वर्षा के दौरान या उसके बाद सक्रिय रहते हैं। अन्य समय में वे मिट्टी में लार्वा के रूप में रहते हैं और लगभग 2 महीने तक जीवित रहते हैं।

- पारिस्थितिक महत्त्व:

- जुगनू प्रकाश उत्पन्न करने वाले बीटल/भृंग हैं, जो पेट के अंगों में एक जैव-रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ठंडी और दक्ष रोशनी उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया लूसिफेरिन (luciferin), लूसिफरेज़ (luciferase), ऑक्सीजन और एटीपी (ATP - एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) के सम्मिलन से होती है। इनकी रोशनी का रंग हरा से पीला होता है।

- यह जैवदीप्ति (Bioluminescence) प्रजनन संकेत (Mating Signal) और शिकारियों को दूर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- जुगनुओं का बड़े पैमाने पर एक साथ चमकना प्रदूषण मुक्त क्षेत्रों का जैव सूचक है, तथा जनसंख्या में परिवर्तन पर्यावरणीय व्यवधानों का संकेत देता है।

- जुगनुओं का बड़े पैमाने पर एक साथ चमकना प्रदूषण-मुक्त क्षेत्रों का जैव-संकेतक होता है। उनकी जनसंख्या में होने वाले बदलाव पर्यावरणीय व्यवधानों को दर्शाते हैं।

- जिससे अन्य प्रजातियों जैसे कीट (moths), चमगादड़ (bats) और उभयचर (amphibians) प्रभावित हो सकते हैं।

- जुगनू प्रकाश उत्पन्न करने वाले बीटल/भृंग हैं, जो पेट के अंगों में एक जैव-रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ठंडी और दक्ष रोशनी उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया लूसिफेरिन (luciferin), लूसिफरेज़ (luciferase), ऑक्सीजन और एटीपी (ATP - एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) के सम्मिलन से होती है। इनकी रोशनी का रंग हरा से पीला होता है।

खतरा: शहरीकरण, वनों की कटाई, कीटनाशकों का उपयोग और प्रकाश प्रदूषण जैसे खतरे उनकी घटती हुई जनसंख्या से जुड़े हुए हैं।

अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (ATR)

- वर्ष 2007 में टाइगर रिज़र्व घोषित किये गए इस क्षेत्र के चारों ओर परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (PTR), चिनार वन्यजीव अभयारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं।

- एटीआर (ATR) के करियान शोला, ग्रास हिल्स और मंजारपाट्टी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- यहाँ सदाबहार, पर्णपाती और शोला वन, पर्वतीय तथा दलदली घासभूमि पाई जाती हैं।

- मुख्य जीवों में बाघ, एशियाई हाथी, सांभर, तेंदुआ और अन्य प्रजातियाँ शामिल हैं।

| और पढ़ें: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये जुगनू |

रैपिड फायर

BHARATI पहल

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को सशक्त बनाने और स्टार्टअप्स में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये BHARATI पहल की शुरुआत की है।

BHARATI पहल

- परिचय: BHARATI (भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र) का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, भारत के कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स को सशक्त करना और निर्यात को बढ़ाना है।

- उद्देश्य: नवाचार और इन्क्यूबेशन के माध्यम से 100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, ताकि APEDA के वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि-खाद्य निर्यात के लक्ष्य को सहयोग मिल सके।

- इसका उद्देश्य शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों, गुणवत्ता मानकों, लॉजिस्टिक्स और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना भी है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- इसका लक्ष्य उच्च मूल्य वाले कृषि-खाद्य उत्पाद जैसे G-टैग, ऑर्गेनिक, सुपरफूड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पशुधन, AYUSH उत्पाद हैं।

- यह पैकेजिंग, शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों, स्थिरता और लॉजिस्टिक्स को संबोधित करते हुए AI, ब्लॉकचेन, IoT तथा एग्री-फिनटेक जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देगा।

- स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को जोड़कर उन्हें 3 माह के त्वरित कार्यक्रम (Acceleration programme) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा, ताकि वे निर्यात-उन्मुख समाधान तैयार कर सकें।

- यह पहल भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया पहलों के साथ संरेखित है।

- APEDA इकोसिस्टम को मज़बूत करने और वार्षिक मापनीयता को सक्षम करने के लिये राज्य बोर्डों, विश्वविद्यालयों, IIT/NIT, उद्योग निकायों तथा त्वरक के साथ साझेदारी करता है।

APEDA

- APEDA, जिसकी स्थापना APEDA अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।

- यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता और विकसित करता है, साथ ही विपणन, परिवहन तथा मूल्य संवर्धन में सहयोग प्रदान करता है।

| और पढ़ें: APEDA और TRIFED |

प्रारंभिक परीक्षा

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के संशोधित मानदंड

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अपने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) की कार्यप्रणाली में संशोधन किया है। अब वृक्षारोपण के लिये ग्रीन क्रेडिट केवल लगाए गए पेड़ों की संख्या पर नहीं, बल्कि पेड़ों के जीवित रहने की दर और उनके कैनोपी कवर पर आधारित होंगे।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत संशोधित रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- क्रेडिट्स: ग्रीन क्रेडिट केवल 5 वर्ष बाद ही प्रदान किये जाएंगे (यदि पुनर्स्थापित भूमि पर 40% से अधिक कैनोपी कवर हो)। प्रत्येक जीवित पेड़ पर 1 क्रेडिट दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य वास्तविक पारिस्थितिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।

- वर्ष 2024 की अधिसूचना में लगाए गए पेड़ों की संख्या के आधार पर क्रेडिट दिये जाते हैं, जबकि वर्ष 2025 की अधिसूचना में वनस्पति की स्थिति और कैनोपी घनत्व (canopy density) के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

- आवेदक एक सत्यापन शुल्क के साथ दावा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। निर्धारित एजेंसियाँ पेड़ों के जीवित रहने की स्थिति और उनके कैनोपी की जाँच करती हैं तथा इसके बाद ही क्रेडिट जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में थर्ड-पार्टी सत्यापन का उपयोग किया जाता है।

- गैर-हस्तांतरणीय क्रेडिट्स: ये क्रेडिट्स न तो बेचे जा सकते हैं और न ही स्थानांतरित किये जा सकते हैं, सिवाय किसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच।

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) या परियोजना-संबंधित दायित्वों के लिये बदला जा सकता है। एक बार उपयोग हो जाने के बाद इन क्रेडिट्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) क्या है?

- परिचय: ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (Green Credit Rules, 2023) एक बाज़ार-आधारित तंत्र प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा वनीकरण (afforestation) के लिये बंजर/क्षतिग्रस्त भूमि की सूची तैयार करना है।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित इन नियमों में पर्यावरणीय कार्रवाइयों के लिये क्रेडिट प्रदान किये जाते हैं, ताकि अनुपालन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) और जलवायु-पॉजिटिव पहलों को समर्थन मिल सके।

- मुख्य उद्देश्य:

- वेब पोर्टल के माध्यम से क्षतिग्रस्त वन भूमि का गतिशील सूचीकरण तैयार करना, जो वृक्षारोपण गतिविधियों के लिये सुलभ हो।

- सरकारी संस्थानों, PSU, NGO, निजी कंपनियों, परोपकारी संगठनों और व्यक्तियों को वनीकरण के लिये वृक्षारोपण ब्लॉकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

- प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म और रजिस्ट्री के माध्यम से पारदर्शी पंजीकरण, सत्यापन तथा निगरानी सुनिश्चित करना।

- शासन संरचना : ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) की देखरेख भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा की जाती है और इसका क्रियान्वयन राज्य वन विभागों के माध्यम से होता है।

- वृक्षारोपण पूर्ण होने के उपरांत, ICFRE स्थल का निरीक्षण करता है और हर सजीव वृक्ष को एक ग्रीन क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाता है।

- इन क्रेडिट्स का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) या ESG/CSR दायित्वों को पूरा करने के लिये किया जा सकता है।

- एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री इन क्रेडिट्स का लेखा-जोखा रखती है और एक घरेलू मंच इनके आदान-प्रदान का प्रबंधन करता है।

ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट

|

पहलू |

ग्रीन क्रेडिट |

कार्बन क्रेडिट |

|

केंद्र (Focus) |

यह एक प्रोत्साहन इकाई है, जो ऐसी गतिविधियों के लिये दी जाती है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

|

मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।

|

|

पात्रता (Eligibility) |

व्यक्तियों एवं समुदायों हेतु उपलब्ध। |

सामान्यतः उन संस्थाओं के लिये जो उत्सर्जन घटाती हैं या परियोजनाओं में निवेश करती हैं। |

|

प्रोत्साहन (Incentives) |

पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिये मौद्रिक पुरस्कार। |

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट व्यापार से राजस्व। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? (2009)

(a) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो

(b) क्योटो प्रोटोकॉल

(c) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

(d) जी-8 शिखर सम्मेलन, हेलीजेंडम

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. "कार्बन क्रेडिट" के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? (2011)

(a) कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के साथ अनुमोदित किया गया

(b) कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीनहाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से नीचे ला दिया है

(c) कार्बन क्रेडिट प्रणाली का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है

(d) कार्बन क्रेडिट का कारोबार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर तय की गई कीमत पर किया जाता है।

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नियंत्रण उपायों को समझाइये। (2022)

रैपिड फायर

IgM: सबसे बड़ा ह्यूमन एंटीबॉडी

एक अध्ययन में यह पाया गया है कि IgM, जो मानव शरीर में सबसे बड़ा एंटीबॉडी है, बैक्टीरिया को नष्ट नही करता बल्कि उनके विषाक्त पदार्थों (Toxins) को कठोर बनाकर उन्हें निष्क्रिय (Neutralize) कर देता है।

- यह नई खोज कठिन जीवाणु संक्रमणों के लिये अगली पीढ़ी की उपचार पद्धतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

इम्युनोग्लोबुलिन M (IgM)

- परिचय: IgM वह पहला एंटीबॉडी है जो संक्रमण के दौरान उत्पन्न होता है और प्रारंभिक रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- पेंटामेरिक संरचना (पाँच एंटीबॉडी इकाइयों के जुड़ाव से बनी) वाला यह एंटीबॉडी उच्च बाइंडिंग क्षमता रखता है और सीमित ऊतक प्रवेश (tissue penetration) के बावजूद न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट सक्रियण तथा एग्लुटिनेशन में प्रभावी होता है।

- इम्युनोग्लोबुलिन्स (एंटीबॉडीज) ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएँ (B-लिम्फोसाइट्स और प्लाज़्मा कोशिकाएँ) उत्पन्न करती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स जैसे रोगजनकों की पहचान करके उन्हें निष्क्रिय करते हैं।

- क्रियाविधि: IgM जीवाणु विषाक्त पदार्थों के लिये एक यांत्रिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

- अध्ययन में फाइनगोल्डिया मैग्ना नामक जीवाणु से प्रोटीन L पाया गया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है।

- सिंगल-मॉलिक्यूल फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके शोधकर्त्ताओं ने पाया कि जब IgM प्रोटीन L से जुड़ता है, तो यह टॉक्सिन को टूटने से कहीं अधिक प्रतिरोधी (resistant) बना देता है।

- इसका बड़ा आकार और अनेक बाइंडिंग साइट्स IgM को सक्षम बनाते हैं कि वह एक ही समय में टॉक्सिन के कई बिंदुओं से जुड़ सके, जिससे उसे स्थिरता (stability) मिलती है। यह विशेषता छोटे एंटीबॉडीज में नहीं पाई जाती।

- यह प्रभाव सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी IgM का स्तर जितना अधिक होगा, सुरक्षा उतनी ही मज़बूत होगी।

- अध्ययन में फाइनगोल्डिया मैग्ना नामक जीवाणु से प्रोटीन L पाया गया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है।

- महत्त्व: यह खोज एंटीबॉडी को केवल केमिकल बाइंडर के रूप में नहीं, बल्कि यांत्रिक नियामक (Mechanical Modulators) के रूप में पुनः परिभाषित करती है तथा विशेष रूप से प्रतिरोधी संक्रमणों के विरुद्ध एंटीबायोटिक दवाओं के पूरक के रूप में IgM-आधारित उपचारों के लिये मार्ग खोलती है।

एंटीजन (Antigen) बनाम एंटीबॉडी (Antibody)

|

एंटीजन (Antigen) |

एंटीबॉडी (Antibody) |

|

एंटीजन कोई भी पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (immune response) को उत्पन्न करता है। |

एंटीबॉडी रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है, जो किसी विशेष एंटीजन के विरुद्ध बनती है। |

|

इन्हें इम्यूनोजेन्स (Immunogens) भी कहा जाता है। |

इन्हें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स (Immunoglobulins) भी कहा जाता है। |

|

यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। |

यह ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। |

|

एंटीबॉडी से जुड़ने वाला डोमेन एपिटोप कहलाता है। |

एंटीबॉडी की परिवर्ती साइट (Variable site) एपिटोप से जुड़ सकती है। |

|

ये रोग या एलर्जिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। |

ये शरीर को एंटीजन से बचाते हैं, चाहे एंटीजन को अचल (immobilize) करके या रोगजनक (pathogen) को नष्ट (lyse) करके। |

|

इसके चार प्रकार हैं: एक्जोजेनस एंटीजन, एन्डोजेनस एंटीजन, ऑटोएंटीजन, नियोएंटीजन |

इसके पाँच प्रकार हैं: IgM, IgG, IgE, IgD, और IgA |

| और पढ़ें: मलेरिया उन्मूलन में TR1 कोशिकाओं की भूमिका |

.png)