प्रारंभिक परीक्षा

CPSEs का पुनर्वर्गीकरण

चर्चा में क्यों?

सरकार मौजूदा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणियों के अलावा दो नई ‘रत्न’ श्रेणियाँ जोड़कर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के वर्गीकरण और प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन करने की योजना बना रही है।

- भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करता है।

CPSEs के पुनर्वर्गीकरण के प्रमुख पहलू क्या हैं?

- नए मूल्यांकन मानक: जिन नए मूल्यांकन मानकों पर विचार किया जा रहा है, उनमें कॉर्पोरेट शासन, उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास, पूंजीगत व्यय, लाभांश वितरण, सतत् व्यापार प्रथाएँ और विज़न 2047 के साथ सामंजस्य शामिल हैं।

- पुनर्मूल्यांकन समिति: कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में 10-सदस्यीय समिति यह पुनर्मूल्यांकन कर रही है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2026–27 से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

- संशोधन का उद्देश्य: इसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और इसे भारत की राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति के अनुरूप बनाना है, ताकि ऐसे अगली पीढ़ी के CPSEs विकसित किये जा सकें जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हों।

- यह भारत की भावी आर्थिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही, प्रदर्शन-आधारित शासन, दक्षता और रणनीतिक संसाधन संरेखण पर केंद्रित है।

- वर्तमान रत्न श्रेणियाँ: भारत में वर्तमान में 14 महारत्न, 26 नवरत्न और 74 मिनीरत्न कंपनियाँ हैं। यह दर्जा पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों और निवेश में वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है।

CPSE क्या है?

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE): एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) एक कंपनी है, जिसका बहुमत स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास होता है और इसके कम-से-कम 51% शेयर केंद्र सरकार के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य CPSE के माध्यम से होते हैं।

- इस परिभाषा में ऐसे उद्यमों की सहायक कंपनियाँ भी शामिल हैं।

- गठन: यह एक ऐसी इकाई है जो या तो भारतीय कंपनी कानून (जैसे कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत निगमित की गई हो या संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा स्थापित की गई हो।

- CPSE का वर्तमान वर्गीकरण:

|

CPSE का वर्गीकरण |

|||

|

श्रेणी |

लॉन्च |

मानदंड |

उदाहरण |

|

महारत्न |

|

|

|

|

नवरत्न |

|

|

|

|

मिनीरत्न |

|

|

|

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. CPSE क्या है?

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) ≥51% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होती है, जिसका निगमन कंपनी कानून या संसद के अधिनियम के तहत होता है, जिसमें उसकी सहायक कंपनियाँ भी शामिल होती हैं।

2. CPSE वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन कौन कर रहा है?

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय समिति CPSE वर्गीकरण की समीक्षा कर रही है और केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3. प्रस्तावित नया 'रत्न' विभेदन मौजूदा विभेदन से कैसे भिन्न है?

वित्तीय आकार और कारोबार पर निर्भर मौजूदा श्रेणियों के विपरीत, नए स्तर CPSE को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के लिये उनके रणनीतिक महत्त्व के आधार पर मान्यता देंगे।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

- यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।

- यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रारंभिक परीक्षा

गूगल का वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज

चर्चा में क्यों?

गूगल ने घोषणा की है कि उसका क्वांटम प्रोसेसर ‘विलो’ ने क्वांटम इकोज़ (Quantum Echoes) नामक एक नए एल्गोरिदम का उपयोग करके अब तक का पहला वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है, जो विश्व के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटरों की तुलना में 13,000 गुना तेज़ चला।

- यह उपलब्धि हैमिल्टोनियन लर्निंग (Hamiltonian Learning) जैसे वास्तविक विश्व के क्वांटम अनुप्रयोगों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

गूगल का वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज क्या है?

- क्वांटम एडवांटेज: यह उस अवस्था को दर्शाती है जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य में पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों से बेहतर प्रदर्शन करता है।

- गूगल का वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज: गूगल के विलो क्वांटम प्रोसेसर, जिसमें 105 तक क्यूबिट्स हैं, ने क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम को सफलतापूर्वक संचालित किया है। यह एल्गोरिदम यह पता लगाता है कि एनटैंगल्ड क्वांटम अवस्थाएँ समय के साथ अधोगामी एवं पश्चगामी विकास किस प्रकार करती हैं। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को क्वांटम क्योस और क्वांटम इंटरफेरेंस जैसी जटिल परिघटनाओं की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है — जो भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और सूचना प्रसंस्करण के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

- इससे आउट-ऑफ-टाइम-ऑर्डर कोरिलेटर (OTOC) को मापना संभव हुआ और यह एक प्रमुख संकेतक है जो यह दर्शाता है कि जब क्वांटम बिट्स परस्पर क्रिया करते हैं तो एनटैंगल्ड के माध्यम से सूचना किस प्रकार ‘विखंडित’ या ‘स्क्रैम्बल’ होती है।

- विलो प्रोसेसर ने OTOC मापन को केवल दो घंटे में पूरा किया जबकि एक पारंपरिक सुपरकंप्यूटर पर यही कार्य 13,000 गुना अधिक समय (यानी कई वर्षों) में पूरा होता।

- विगत प्रदर्शनों के विपरीत, इस परिणाम को अन्य क्वांटम या क्लासिकल प्रणालियों द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे यह विश्व का पहला वास्तविक और मापने योग्य क्वांटम एडवांटेज बन गया है।

- व्यावहारिक उपयोग:

- हैमिल्टोनियन लर्निंग: OTOC सर्किट्स हैमिल्टोनियन लर्निंग में सहायता कर सकते हैं, जो एक क्वांटम तकनीक है जहाँ एक कंप्यूटर एक भौतिक प्रणाली (जैसे एक अणु) के व्यवहार का अनुकरण करता है और इसे वास्तविक प्रयोगात्मक डेटा के साथ तुलना करता है ताकि ऊर्जा स्तरों या इंटरैक्शन बलों जैसे अज्ञात मानों का सटीक अनुमान लगाया जा सके।

- अणु संरचना का अनुमान: OTOC पद्धति, जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से परीक्षण किया गया है। प्रोटीन, पदार्थों और यौगिकों के विश्लेषण में सहायता करती है। यह क्वांटम स्पिन के व्यवहार का अध्ययन करके अणुओं की ज्यामिति के बारे में अधिक गहन समझ प्रदान करती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग शब्दावली

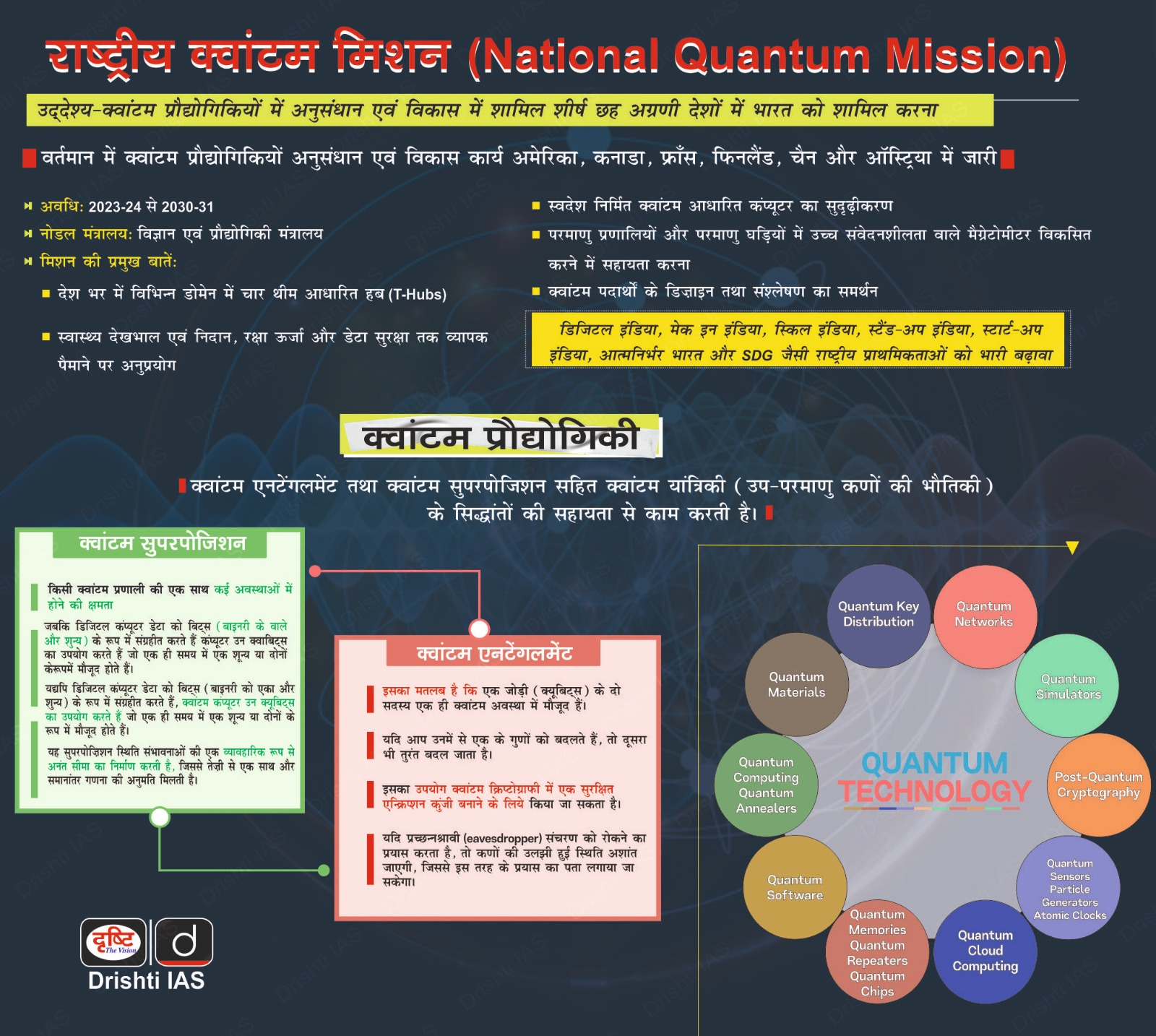

- क्वांटम टेक्नोलॉजी: क्वांटम कंप्यूटिंग/टेक्नोलॉजी उन प्रौद्योगिकियों की एक श्रेणी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसी गणनाएँ करती हैं और ऐसी क्षमताएँ प्राप्त करती हैं जो पारंपरिक तकनीक से संभव नहीं हैं।

- क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को बताती है, जैसे परमाणु एवं उप-परमाणु कणों पर।

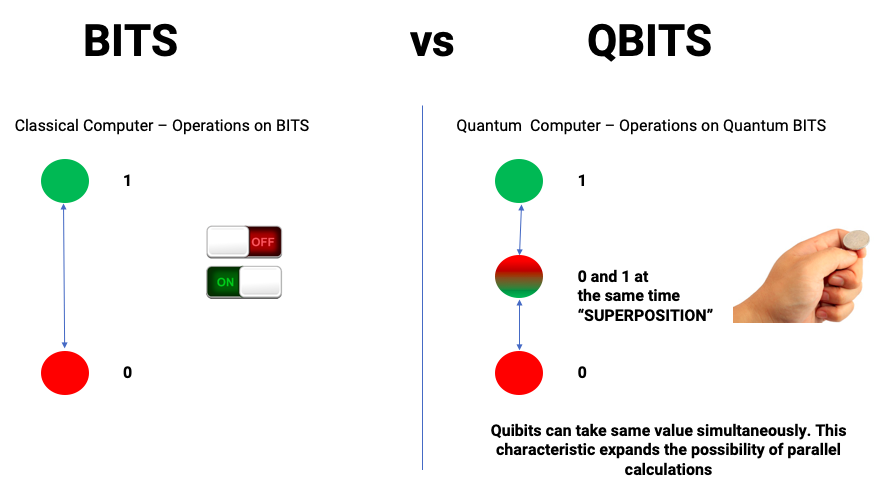

- क्यूबिट (क्वांटम बिट): क्वांटम इनफार्मेशन की मूल इकाई, जो एक साथ 0,1 या दोनों अवस्थाओं में (सुपरपोज़िशन की स्थिति में) रह सकती है।

- सुपरपोजिशन: किसी क्वांटम प्रणाली की वह क्षमता जिसमें वह एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद रह सकती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटरों को अत्यधिक समानांतर प्रसंस्करण की शक्ति मिलती है।

- एंटैंगलमेंट: एक क्वांटम लिंक जहाँ क्यूबिट्स आपस में जुड़े रहते हैं, जहाँ एक का परिवर्तन तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है, भले ही वे कितनी भी दूर क्यों न हों।

- क्वांटम गेट: क्वांटम सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक, वे क्यूबिट्स पर नियंत्रित क्रियाएँ करते हैं (जैसे क्लासिकल लॉजिक गेट)।

- क्वांटम सर्किट: क्वांटम गेट्स का एक नेटवर्क जो किसी विशिष्ट गणना या एल्गोरिदम को निष्पादित करने के लिये व्यवस्थित किया जाता है।

- क्वांटम इंटरफेरेंस: यह सही उत्तरों को सुदृढ़ करने और गलत उत्तरों को रद्द करने की प्रक्रिया है, जो क्यूबिट्स की तरंग जैसी प्रकृति का उपयोग करती है।

- क्वांटम सिमुलेशन: क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग करके अणुओं, पदार्थों या भौतिक प्रणालियों का मॉडल बनाना जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिये अत्यधिक जटिल होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज क्या है?

जब कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य में पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों से बेहतर प्रदर्शन करता है और उसके परिणामों की स्वतंत्र रूप से अन्य क्वांटम या क्लासिकल प्रणालियों द्वारा पुष्टि की जा सकती है तो उसे वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज कहा जाता है।

2. आउट-ऑफ-टाइम-ऑर्डर कोरिलेटर (OTOC) क्या है?

यह एक क्वांटम प्रेक्षणीय है जो यह मापता है कि किस प्रकार एंटैंगल्ड क्यूबिट्स के बीच सूचना ‘विखंडित’ या ‘स्क्रैम्बल’ होती है, जिससे किसी प्रणाली में क्वांटम अराजकता के स्तर का पता चलता है।

3. हैमिल्टोनियन लर्निंग क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

यह एक क्वांटम विधि है जिसमें सिम्युलेटेड (अनुकरण किये गए) OTOC संकेतों की वास्तविक डेटा से तुलना की जाती है, ताकि किसी प्रणाली के अज्ञात आणविक मानकों जैसे ऊर्जा स्तर या अंतःक्रियाओं का अनुमान लगाया जा सके।

4. OTOC-आधारित प्रयोगों के व्यावहारिक उपयोग क्या हैं?

ये आणविक संरचना विश्लेषण, पदार्थ डिज़ाइन और औषधि खोज में सहायक होते हैं, क्योंकि ये परमाणु स्तर की प्रणालियों का अत्यंत सटीक अनुकरण करने में सक्षम हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. “क्यूबिट (Qubit)” शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन-से एक प्रसंग में होता है? (2022)

(a) क्लाउड सेवाएँ

(b) क्वांटम संगणन

(c) दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ

(d) बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) 2025

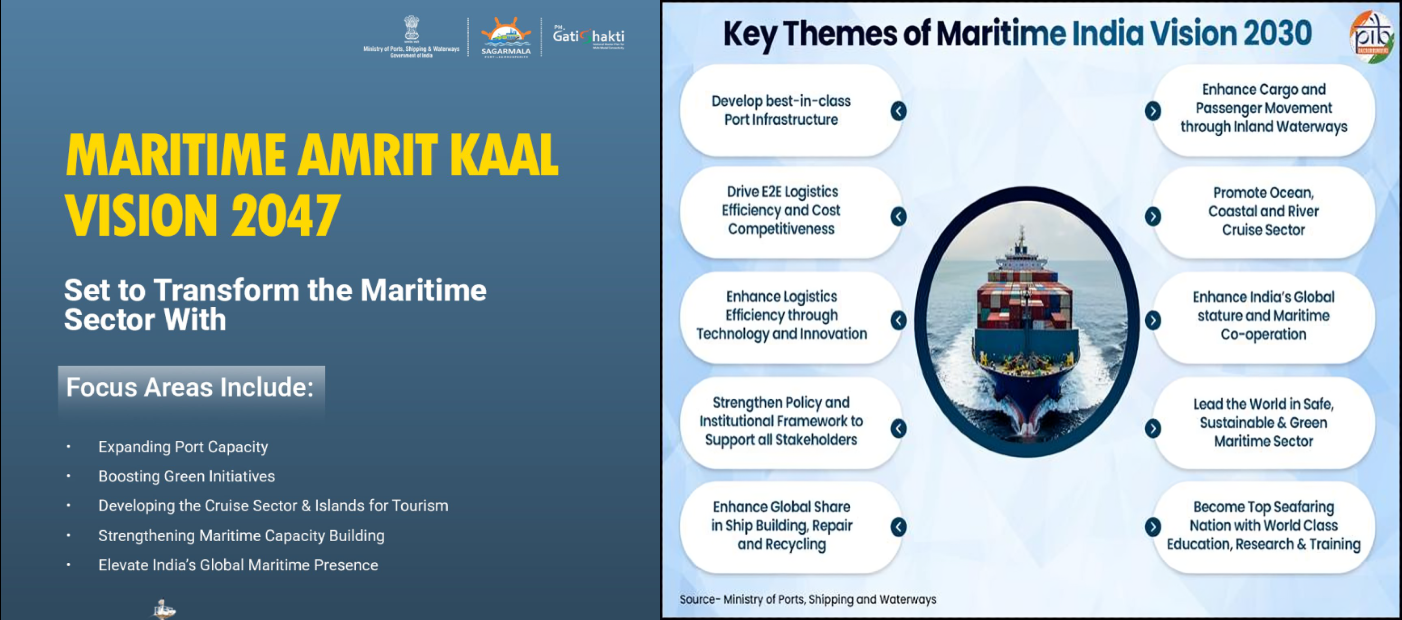

इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) 2025, जिसकी थीम “महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण (Uniting Oceans, One Maritime Vision)” है, का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 2047 तक भारत को एक वैश्विक समुद्री अग्रणी राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्रदर्शित करता है।

- IMW 2025 एक प्रमुख पाँच दिवसीय आयोजन है, जो 85 देशों के समुद्री विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और नेताओं को एकजुट करता है।

भारत की समुद्री शक्ति

- 11,000 किमी. लंबी तटरेखा, 13 तटीय राज्य और 23.7 लाख वर्ग किमी. का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) भारत को एक प्राकृतिक समुद्री शक्ति बनाते हैं।

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 60% तटीय राज्यों से आता है, जो समुद्र से जुड़ी 800 मिलियन आजीविकाओं का समर्थन करता है।

- भारत का समुद्री क्षेत्र देश के कुल व्यापार का 95% मात्रा के आधार पर और 70% मूल्य के आधार पर सॅंभालता है।

- मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047, सागरमाला कार्यक्रम तथा MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) के विज़न से प्रेरित हैं। इनका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक समुद्री एवं व्यापारिक हब बनाना है, साथ ही आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030

- इसमें बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के आधुनिकीकरण हेतु ₹3 से ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ 150 से अधिक रणनीतिक पहलें शामिल हैं।

- MIV 2030 के तहत भारत की बंदरगाह क्षमता वर्ष 2013-14 के 1,400 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,762 MMTPA हो गई है, प्रमुख बंदरगाहों पर 92% और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर 80% की वृद्धि के साथ।

- भारतीय नाविकों की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है, जो अब 3.2 लाख तक पहुँच गई है।

मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047

- भारत का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा सँभालना है, जो वर्तमान में 10% है।

- इस विज़न के तहत ₹80 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है ताकि हरित कॉरिडोर, हाइड्रोजन बंकरिंग और मेथनॉल-संचालित जहाज़ों के विकास के माध्यम से सततता (sustainability) को बढ़ावा दिया जा सके।

| और पढ़ें: भारत का समुद्री क्षेत्र: सुधार और प्रतिस्पर्द्धा |

रैपिड फायर

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025

भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान के लिये देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) 2025 की घोषणा की।

- वर्ष 2025 के प्रमुख पुरस्कार विजेता: विज्ञान रत्न: प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (भौतिकी)- मरणोपरांत - प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी।

- गुरुत्वाकर्षण के हॉयल-नार्लीकर सिद्धांत के सह-विकास के लिये जाने जाते हैं, जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक विकल्प है जो ब्रह्मांड के स्थिर-अवस्था मॉडल का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

- परिचय: यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।

- इसका उद्देश्य भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता को प्रेरित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाली उपलब्धियों को सम्मानित करना है।

- विषयगत कवरेज: यह 13 क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे—भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि, पर्यावरण, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि।

- पुरस्कार की श्रेणियाँ: राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार चार श्रेणियों में प्रदान किया जाता है—

- विज्ञान रत्न (VR): आजीवन उपलब्धियों के सम्मान हेतु।

- विज्ञान श्री (VS): विशिष्ट योगदान के लिये।

- विज्ञान युवा–शांति स्वरूप भटनागर (VY–SSB): 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों के लिये।

- विज्ञान टीम (VT): उत्कृष्ट सामूहिक/सहयोगात्मक कार्य के लिये।

| और पढ़ें: राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पुरस्कार |

रैपिड फायर

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)

खान मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत दो अतिरिक्त उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (C-MET), हैदराबाद को मान्यता दी है।

- इससे पूर्व, इस पहल के तहत सात संस्थानों को मान्यता दी जा चुकी है।

- CoE हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य करेगा, जिसमें शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग भागीदारों की विशेषज्ञता को एकत्रित किया जाएगा।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)

- परिचय: भारत की दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय बजट 2024-25 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की घोषणा की गई थी।

-

इस मिशन का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना है।

-

- कवरेज़ और उद्देश्य:

- NCMM खनिज मूल्य शृंखला के सभी चरणों को कवर करता है - अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण, उपयोग की समाप्ति पर उत्पादों के पुनर्चक्रण तक।

- इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक क्षेत्रों के लिये आवश्यक खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) से समृद्ध पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अपतटीय खनन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- शासन:

-

क्रिटिकल मिनरल पर अधिकार प्राप्त समिति इस मिशन की देख-रेख करेगी, जिसमें खान मंत्रालय नोडल प्राधिकारी होगा।

क्रिटिकल मिनरल

- क्रिटिकल मिनरल किसी देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी सीमित वैश्विक उपलब्धता आपूर्ति शृंखला के लिये जोखिम पैदा करती है।

- प्रमुख अनुप्रयोग:

-

सौर ऊर्जा: सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम जैसे खनिज फोटोवोल्टिक (PV) सेल के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत की 64 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता इन पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

-

पवन ऊर्जा: नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्त्व पवन टरबाइन चुंबकों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

-

इलेक्ट्रिक वाहन: राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) के अंतर्गत लिथियम, निकल और कोबाल्ट से चलने वाली लिथियम-आयन बैटरियाँ।

- ऊर्जा भंडारण: ऊर्जा भंडारण के लिये उन्नत बैटरियाँ लिथियम, कोबाल्ट और निकल पर निर्भर करती हैं।

-

| और पढ़ें: क्रिटिकल मिनरल्स के लिये भारत का रोडमैप |

रैपिड फायर

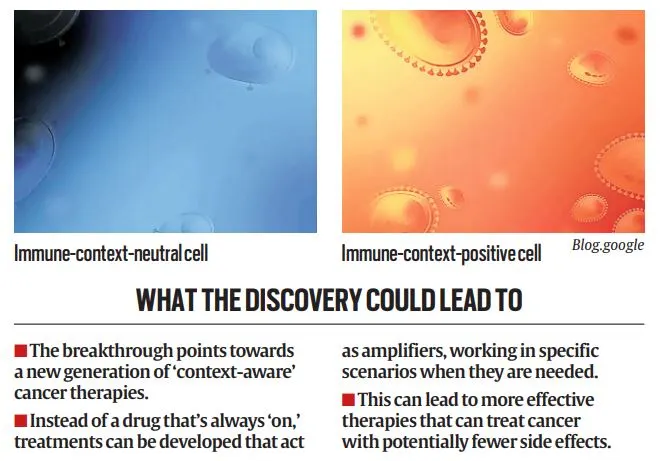

Google का AI C2S-Scale

गूगल डीपमाइंड के AI मॉडल Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale) ने कैंसर कोशिका की प्रकृति पर एक नई, प्रयोगशाला-पुष्टिकृत परिकल्पना प्रस्तुत की, जो AI-संचालित दवा खोज और जैविक अनुसंधान में एक बड़ी सफलता है।

C2S-Scale मॉडल

- परिचय: C2S-Scale एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है, जो गूगल की Gemma-2 आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसे जीन अभिव्यक्ति (Gene Expression) को एक भाषा की तरह समझने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

- 27 बिलियन पैरामीटर वाले इस मॉडल में जीन, कोशिकाओं और ऊतकों के बीच सूक्ष्म संबंधों को समझने की क्षमता है, जो AI स्केलिंग लॉज़ को दर्शाती है, जहाँ बड़े मॉडल छोटे मॉडलों की तुलना में नई उभरती क्षमताएँ विकसित करते हैं।

- कार्य: यह एकल-कोशिका RNA अनुक्रमण (scRNA-seq) डेटा का अनुवाद करता है और जैविक कार्यों को 'कोशिका वाक्यों' के रूप में व्याख्यायित करता है, लाखों कोशिकाओं से पैटर्न सीखकर कोशिकीय कार्यों को समझता है।

- महत्त्वपूर्ण खोज: इस AI ने यह परिकल्पना की कि सिल्मिटासर्टिब दवा एक कंडीशनल एंप्लीफायर की तरह कार्य कर सकती है—यानी यह कैंसर कोशिकाओं को केवल कम इंटरफेरॉन की उपस्थिति में ही प्रतिरक्षा प्रणाली के लिये अधिक दिखाई देने योग्य (visible) बना सकती है।

- महत्त्व: C2S-Scale अभूतपूर्व गति और पैमाने पर इन-सिलिको (कंप्यूटर-आधारित) ड्रग स्क्रीनिंग की अनुमति देता है, जिससे विज्ञान और चिकित्सा खोज की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ती है।

गूगल डीपमाइंड

- परिचय: यह अल्फाबेट के स्वामित्व वाली एक AI शोध प्रयोगशाला है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) विकसित करना और उसे विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान में उपयोग करना है।

- उपलब्धियाँ: इसकी उल्लेखनीय सफलताओं में प्रोटीन संरचना का पूर्वानुमान के लिये अल्फाफोल्ड, रणनीतिक तर्क के लिये अल्फागो और जेमिनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल शामिल हैं।

| और पढ़ें: कृत्रिम बुद्धिमत्ता |