प्रारंभिक परीक्षा

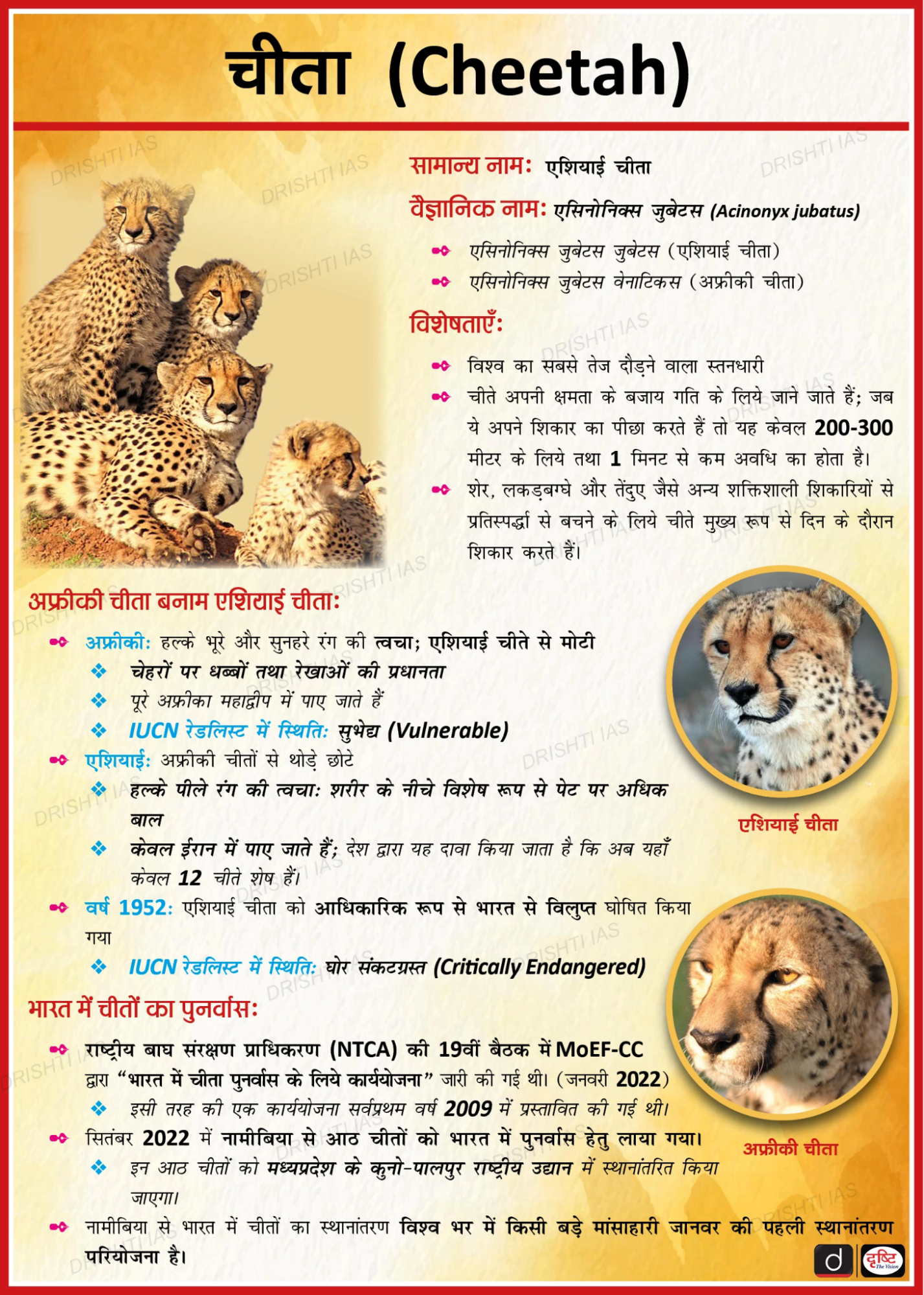

चीता स्थानांतरण - बोत्सवाना से भारत

भारत से बोत्सवाना की पहली राष्ट्रपति यात्रा के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने की घोषणा की, जो कि प्रोजेक्ट चीता में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ।

- बोत्सवाना ने प्रतीकात्मक रूप से चीतों का स्थानांतरण किया, जिनमें से पाँच को क्वारंटीन के लिये मोकोलोडी नेचर रिज़र्व (बोत्सवाना) में रखा गया।

प्रोजेक्ट चीता क्या है?

- परिचय: वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता भारत में वर्ष 1952 से विलुप्त हो चुके चीतों के पुनर्वास का प्रयास है। यह विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय जंगली मांसाहारी प्रजाति पुनर्स्थापन कार्यक्रम है।

- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य चीता आबादी को फिर से पुनर्स्थापित करना, सवाना पारितंत्र को सशक्त बनाना, इको-टूरिज़्म और स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहित करना तथा सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है।

- संरचना: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) इस परियोजना को मध्य प्रदेश वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से लागू कर रहा है। वर्ष 2023 में इसके कार्यान्वयन की निगरानी और दिशा-निर्देशन के लिये एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया।

- चीता आबादी और आवास की स्थिति: वर्तमान में भारत में कुल 27 चीते हैं, जिनमें से 16 चीते देश में ही जन्मे हैं।

- कुनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (WLS) और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य (प्रस्तावित) स्थानांतरित चीतों के आवास के रूप में कार्य करते हैं।

- इस परियोजना को 350 से अधिक 'चीता मित्रों' का समर्थन प्राप्त है जो स्थानीय जागरूकता बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये कार्य कर रहे हैं।

बोत्सवाना के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भूगोल और परिदृश्य: दक्षिणी अफ्रीका में स्थलरुद्ध देश, दक्षिण अफ्रीका (दक्षिण और पूर्व), नामीबिया (पश्चिम) और ज़िम्बाब्वे (पूर्व) से घिरा हुआ।

- कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना के 70% से अधिक भू-भाग को कवर करता है, हालाँकि इसे रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन इसमें मध्यम वर्षा होती है और वनस्पति पनपती है

- भूदृश्य: परिदृश्य में सवाना घास के मैदानों का प्रभुत्व है, जहाँ बाओबाब वृक्ष आमतौर पर पाए जाते हैं — इनमें से कुछ की आयु 2,000 वर्ष से भी अधिक है।

- प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण:

- ओकावांगो डेल्टा: विश्व के सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।

- चोबे राष्ट्रीय उद्यान: 50,000 से अधिक हाथियों के लिये प्रसिद्ध।

- संरक्षण प्रयास: लगभग 17% भूमि राष्ट्रीय उद्यानों और खेल संरक्षण के लिये आरक्षित है।

- अर्थव्यवस्था: बोत्सवाना विश्व के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. प्रोजेक्ट चीता क्या है?

प्रोजेक्ट चीता (प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 2022 में शुरू किया गया) विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़े मांसाहारी पुनर्स्थापन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीतों का पुनर्स्थापन और ऐतिहासिक आवासों में स्थायी प्रजनन आबादी स्थापित करना है।

2. अब तक की प्रमुख संरक्षण उपलब्धियाँ क्या हैं?

भारत ने अफ्रीका (8 नामीबिया, 12 दक्षिण अफ्रीका) से 20 चीतों को स्थानांतरित किया है, जिससे अब भारत में कुल 27 चीते हो गए हैं, जिनमें से 16 शावक स्थानीय रूप से पैदा हुए हैं, जो सफल पुनर्स्थापन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

3. उन अफ्रीकी देशों के नाम बताइये जिनसे प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया।

सबसे पहले नामीबिया (2022) से चीतों को स्थानांतरित किया गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका (2023) और हाल ही में बोत्सवाना (2024) से चीतों को स्थानांतरित किया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2012)

1. ब्लैक नेक क्रेन

2. चीता

3. उड़न गिलहरी

4. हिम तेंदुआ

उपर्युक्त में से कौन-से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जातें हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

न्योमा एयरबेस

भारत ने लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊँचा लड़ाकू विमान-सक्षम (Fighter-Capable) एयरबेस का उद्घाटन किया है, जिसे सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा बनाया गया है। यह देश की उत्तरी सीमा पर वायु शक्ति को बल प्रदान करता है।

- न्योमा एयरबेस: न्योमा समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊँचाई पर स्थित है, जिससे यह विश्व के सबसे ऊँचे लड़ाकू विमान-सक्षम वायु ठिकानों में से एक बन जाता है।

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से केवल 35 किमी दूर स्थित, यह भारत को चीन के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करता है।

- यह पूर्वी लद्दाख (2020) में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैनिकों की तैनाती के बाद भारत की अग्रिम सैन्य स्थिति को मज़बूत करता है।

- यह बेस लद्दाख में हवाई अवसंरचना को काफी हद तक सुदृढ़ करेगा और भारतीय वायु सेना (IAF) की उत्तरी सीमा पर किसी भी हवाई खतरे की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएगा।

- न्योमा बेस की प्रमुख क्षमताएँ: यह बेस लड़ाकू विमानों के संचालन योग्य है, जो पहले के सीमित उपयोग वाले एयरस्ट्रिप से कहीं अधिक उन्नत है। यह क्षेत्र में निगरानी, गतिशीलता (Mobility) और लॉजिस्टिक समर्थन (Logistics) को सुदृढ़ बनाता है।

| और पढ़ें: बगराम एयर बेस |

रैपिड फायर

सिंगापुर ने शुरू किया विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी

सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अगले वर्ष से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करना शुरू कर दिया है।

- इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सतत् विमानन ईंधन (SAF) की केंद्रीकृत खरीद के लिये किया जाएगा, जिससे विमानन उद्योग को उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिलेगी।

- विमानन क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 1.2% उत्पन्न करता है, फिर भी SAF, एक वादा होने के बावजूद, महंगा और दुर्लभ बना हुआ है, जो 2024 में वैश्विक जेट ईंधन का केवल 0.3% ही होगा।

सतत् विमानन ईंधन (SAF)

- परिचय: SAF पारंपरिक जेट ईंधन का एक विकल्प है, जो कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, वानिकी अवशेष और अपशिष्ट तेलों जैसे गैर-पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स से उत्पादित होता है।

- इसे विमान इंजन या मौजूदा हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे में संशोधन किये बिना विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के साथ मिश्रित (10-50%) किया जा सकता है

- SAF का महत्त्व

- उत्सर्जन में कमी: SAF ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है, जो प्रयुक्त फीडस्टॉक और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है

- अनुकूलता: मौजूदा विमान इंजन और ईंधन भरने के बुनियादी ढाँचे के साथ पूरी तरह से अनुकूल

- नवीकरणीय और लचीला: विभिन्न नवीकरणीय फीडस्टॉक्स से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे ईंधन विविधीकरण संभव हो सकेगा

- वैश्विक प्रभाव: पेरिस समझौते के अनुरूप, वैश्विक विमानन को वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य CO₂ तक पहुँचने के लिये आवश्यक उत्सर्जन में 65% तक की कमी SAF द्वारा की जा सकती है।

भारत का SAF रोडमैप

- राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के मिश्रण के लक्ष्य निर्धारित किये हैं —वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2%, और वर्ष 2030 तक 5%।

-

मई 2023 में एयर एशिया ने पुणे–दिल्ली मार्ग पर देश में स्वदेशी रूप से निर्मित SAF-मिश्रित एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का उपयोग करते हुए पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की।

यह पहल भारत को वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगी।

| और पढ़ें: सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) |

रैपिड फायर

साहित्य अकादमी – बाल साहित्य पुरस्कार 2025

साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का आयोजन 14 नवंबर, 2025 को किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों में उच्च गुणवत्ता वाले बाल साहित्य को बढ़ावा देना और उसका उत्सव मनाना है।

- उत्कृष्टता का सम्मान करने हेतु: बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी ताकि 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जा सके।

- पात्रता: लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिये और पुस्तक 9–16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिये मूल रचना होनी चाहिये, जो पुरस्कार वर्ष से पूर्व विगत पाँच वर्षों में प्रकाशित हुई हो।

साहित्य अकादमी

- परिचय: यह एक स्वायत्त संस्था है, जिसका औपचारिक उद्घाटन वर्ष 1954 में किया गया था और वर्ष 1956 में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को प्रोत्साहित करना है।

- पुरस्कार एवं सम्मान: यह प्रतिवर्ष 24 साहित्य पुरस्कार और 24 अनुवाद पुरस्कार प्रदान करती है, साथ ही भाषा सम्मान भी देती है जो अप्रसिद्ध या प्राचीन/मध्यकालीन भाषाओं में योगदान के लिये होता है।

- साहित्य अकादमी पुरस्कार: वर्ष 1954 में शुरू किये गए ये पुरस्कार 22 अनुसूचित भाषाओं, अंग्रेज़ी और राजस्थानी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है।

| और पढ़े: साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 |

रैपिड फायर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)

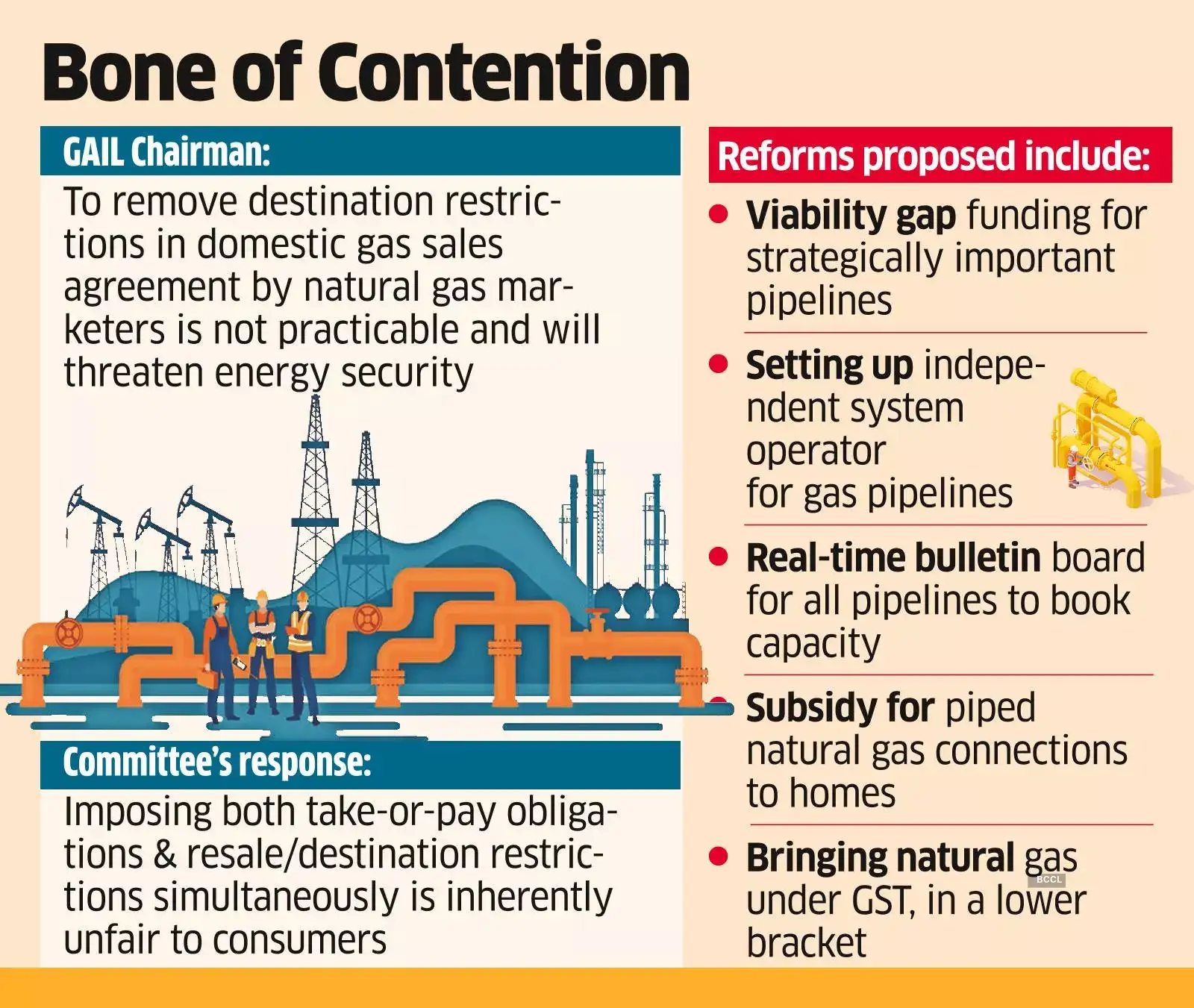

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) के अध्यक्ष ने घरेलू गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये डी.के. सर्राफ की अध्यक्षता वाली पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) विशेषज्ञ समिति की कई प्रमुख सिफारिशों पर असहमति व्यक्त की है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)

- PNGRB के बारे में: PNGRB पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक विनियामक और वैधानिक निकाय है।

- बोर्ड एक न्यायाधिकरण की तरह कार्य करता है, जिसकी शक्तियाँ सिविल न्यायालय के समान होती हैं और यह अर्द्ध-न्यायिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस गतिविधियों (कच्चे तेल के उत्पादन को छोड़कर) को विनियमित करना, प्रतिस्पर्द्धी बाज़ारों को बढ़ावा देना और पूरे भारत में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

- विवाद समाधान: यह पेट्रोलियम और गैस परिचालनों, जिनमें शोधन, भंडारण, परिवहन, वितरण और विपणन शामिल हैं, पर संस्थाओं या व्यक्तियों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है।

- यह खुदरा दायित्वों, मूल्य निर्धारण, पाइपलाइन की शर्तों और सिटी गैस नेटवर्क से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई करता है, साथ ही आदेश या निर्देश जारी कर सकता है या मामलों को जाँच के लिये भेज सकता है।

- अपील तंत्र: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण, PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

| और पढ़ें: नियामक निकायों को मज़बूत बनाना |