प्रारंभिक परीक्षा

GeM का 8वाँ निगमन दिवस

स्रोत: पीआई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने समावेशी आर्थिक विकास और डिजिटल गवर्नेंस पर अपने परिवर्तनकारी प्रभाव की पुष्टि के साथ अपना 8वाँ स्थापना दिवस मनाया।

- GeM को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 17 मई, 2017 को शामिल किया गया था।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?

- GeM: GeM विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिये एक ऑनलाइन मंच है।

- इसे 9 अगस्त, 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: यह सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है एवं भ्रष्टाचार को कम करता है।

- विश्व बैंक सहित स्वतंत्र समीक्षाओं के अनुसार सरकारी खरीद में लगभग 10% लागत बचत हुई है, जिसमें लगभग 97% लेनदेन शुल्क-मुक्त हैं तथा बड़े ऑर्डरों के लिये 33%-96% (अधिकतम 3 लाख रुपए) की कटौती हुई है।

- उपयोगकर्त्ता आधार: यह सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) एवं उनके सहयोगियों के लिये वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिये सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में कार्य करता है।

- उत्पाद: यह उत्पादों और सेवाओं, ई-बोली, रिवर्स ई-ऑक्शन एवं मांग एकत्रीकरण की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।

- वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अंतर्गत सरकारी उपयोगकर्त्ताओं के लिये GeM के माध्यम से खरीदारी को अधिकृत और अनिवार्य बना दिया है।

- स्वामित्व: इसका प्रबंधन GeM SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली (100%) गैर-लाभकारी इकाई है।

- समावेशिता: यह MSE, स्टार्टअप, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों, कारीगरों और बुनकरों सहित विविध भारतीय उद्यमियों को सशक्त बनाता है।

- 10 लाख से अधिक MSE, 1.3 लाख कारीगर और बुनकर, 1.84 लाख महिला उद्यमी एवं 31,000 स्टार्टअप अब GeM इकोसिस्टम का हिस्सा हैं।

- प्रगति: GeM का उपयोगकर्त्ता आधार तीन गुना हो गया है, जिसमें अब 1.64 लाख से अधिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता शामिल हैं, जो 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियाँ एवं 330 से अधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

- अखिल भारतीय स्तर पर अपनाना: GeM को अब सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपना लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है तथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं असम सहित आठ राज्यों ने इसके उपयोग को अनिवार्य बना दिया है।

- तकनीकी उन्नति: इसने सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला जनरेटिव AI-संचालित चैटबॉट GeMAI लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्त्ता सहायता और समावेशी सेवा वितरण में सुधार के लिये 10 भारतीय भाषाओं में वॉयस और टेक्स्ट का समर्थन करता है।

भारतीय राजव्यवस्था

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, अनुच्छेद 200 और 201, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 145(3), मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व, कॉलेजियम प्रणाली, रिट मेन्स के लिये:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का महत्त्व, विधेयक पारित करने में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, केंद्र-राज्य संघीय तनाव, शक्तियों का पृथक्करण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर परामर्शदायी राय हेतु सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया है।

- यह निर्देश हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद दिया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले, 2023 में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिये राज्यपालों और राष्ट्रपति के समयावधि निर्धारित की गई थी।

- इस संदर्भ में 14 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित हैं तथा विधेयक के अधिनियम बनने से पहले कार्यकारी कार्रवाइयों की न्यायसंगतता से संबंधित हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

- अनुच्छेद 143 (सलाहकार क्षेत्राधिकार) भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है और जिसके उठने की संभावना है या जो पहले ही उठ चुका है।

- यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को स्थापित करता है, जो केवल राष्ट्रपति के लिये है।

- संदर्भित प्रश्नों के प्रकार:

- अनुच्छेद 143 (1): राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न को, जो सार्वजनिक महत्त्व का हो या जिसके उठने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है।

- उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में राम जन्मभूमि मामले के संबंध में अपनी राय देने से इंकार कर दिया था।

- अनुच्छेद 143(2): यह राष्ट्रपति को संविधान-पूर्व किसी भी संधि, समझौते, वचन, सनद या अन्य समान दस्तावेज़ों से उत्पन्न विवादों को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है।

- अनुच्छेद 143 (1): राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न को, जो सार्वजनिक महत्त्व का हो या जिसके उठने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है।

- सलाह की प्रकृति: दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल परामर्शात्मक है, न कि न्यायिक घोषणा।

- इसलिये, यह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी नहीं है; वह इस राय का पालन भी कर सकता है और नहीं भी।

- हालाँकि, यह सरकार को किसी मामले पर निर्णय लेने हेतु आधिकारिक कानूनी राय प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किसी विधि या सार्वजनिक महत्त्व के तथ्य के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिये प्रेषित कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार ऐसे संदर्भों की सुनवाई कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।

- ऐतिहासिक संदर्भ: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 से हुई है, जिसके अंतर्गत गवर्नर-जनरल को संघीय न्यायालय को कानूनी प्रश्नों के संदर्भ में भेजने की अनुमति थी।

- कनाडा का संविधान अपने सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी मत देने की अनुमति देता है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पृथक्करण की सख्ती बनाये रखने के लिये परामर्शात्मक मत देने से बचता है।

- ऐसे संदर्भों के पिछले उदाहरण: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा लगभग 15 संदर्भ भेजे गए हैं। कुछ ऐतिहासिक मामले इस प्रकार हैं:

- दिल्ली कानून अधिनियम मामला (1951): इसने प्रतिनिधिक विधायन (Delegated Legislation) की सीमा को परिभाषित किया।

- केरल शिक्षा विधेयक (1958): निर्देशक सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकारों का सामंजस्य स्थापित किया।

- बेरुबारी मामला (1960): यह निर्णय दिया गया कि क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिये संवैधानिक संशोधन आवश्यक है।

- केशव सिंह केस (1965): इसने विधायी विशेषाधिकारों की व्याख्या की।

- राष्ट्रपति चुनाव मामला (1974): इसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाओं में रिक्तियों के बावजूद चुनाव कराए जा सकते हैं।

- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की गई।

- वर्तमान संदर्भ में प्रमुख मुद्दे: यह इस बारे में मुद्दा उठाता है कि क्या न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा लागू कर सकते हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है (विशेषकर अनुच्छेद 200 एवं 201 के अंतर्गत )।

- यह अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय प्रावधान) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा पर भी प्रश्न उठाता है ।

- सलाहकार संदर्भ के माध्यम से निर्णय पलटने की शक्ति: वर्ष 1991 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अनुसार, अनुच्छेद 143 का उपयोग स्थापित न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने या उन्हें पलटने के लिये नहीं किया जा सकता है।

- हालाँकि, सरकार अभी भी तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले, 2023 के निर्णय को चुनौती देने के लिये समीक्षा या उपचारात्मक याचिकाएँ दायर कर सकती है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली का महत्त्व क्या है?

- भूमिकाओं की संवैधानिक व्याख्या: यह राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकता है तथा यह भी स्पष्ट कर सकता है कि क्या गैर-समयबद्ध कार्यकारी कार्य न्यायिक निगरानी के अधीन हो सकते हैं ।

- लोकतांत्रिक ढाँचे की पुनः पुष्टि: यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित करने का अवसर प्रदान करता है तथा अतिक्रमण को रोककर संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है ।

- प्रक्रियागत निश्चितता: यह अंतर-सरकारी मामलों में प्रक्रियागत अनिश्चितताओं का समाधान करता है और भविष्य में संस्थागत घर्षण को हल करने के लिये दिशानिर्देश स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

- सुचारू संघीय कार्यप्रणाली: संघीय ढाँचे में, यह संदर्भ केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने में सहायता प्रदान करता है तथा विवाद समाधान के लिये स्पष्ट कानूनी ढाँचे के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 143 की सलाह राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिससे इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और इसकी प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है।

- संभावित राजनीतिकरण: यह प्रणाली राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम से जुड़ी होती है, विशेष रूप से जब सत्तारूढ़ सरकार विवादास्पद निर्णयों को वैध सिद्ध करने या प्रतिकूल निर्णयों पर प्रश्न उठाने के लिये इसका उपयोग करती है। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है तथा उसे राजनीतिक विवादों में शामिल किया जा सकता है।

- संदर्भ के लिये अस्पष्ट मानदंड: संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि "सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर" किसे माना जाएगा। इस कारण कार्यपालिका को अत्यधिक विवेकाधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे कभी-कभी ऐसे मामलों को भी संदर्भित किया जा सकता है जिनका वास्तविक संवैधानिक महत्त्व नहीं होता।

- संस्थागत तनाव: संदर्भ अक्सर न्यायपालिका-कार्यपालिका के विवादों से उत्पन्न होते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है और विशेष रूप से स्थापित निर्णयों की पुन: समीक्षा के समय न्यायिक स्वतंत्रता दुर्बल हो सकती है।

- प्रतिक्रिया के लिये समय-सीमा का अभाव: संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रतिक्रिया देने के लिये कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे आवश्यक मामलों में देरी हो सकती है और शासन तथा नीतिगत स्पष्टता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति शक्ति एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विकास को दर्शाता है। यह न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं, अनुच्छेद 142 के अधिकार-क्षेत्र और कार्यपालिका की कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा योग्यताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह शक्तियों के पृथक्करण को आकार देता है और अधिक संवैधानिक स्पष्टता के द्वारा भारत की संघीय लोकतांत्रिक संरचना को सुदृढ़ करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अनुच्छेद 143 की संवैधानिक अस्पष्टताओं के समाधान में भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा किये गए संदर्भों के माध्यम से यह किस प्रकार विकसित हुआ है, स्पष्ट कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अन्तर्गत आती है? (2014) (a) परामर्शी अधिकारिता के अन्तर्गत उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धान्त पर आधारित है ? व्याख्या कीजिये। (2019) |

रैपिड फायर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी पर्यावरण मंज़ूरी को रद्द किया जाना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने पूर्वव्यापी पर्यावरण स्वीकृतियों (EC) — अर्थात् उन परियोजनाओं को दी गई स्वीकृतियाँ जो पहले ही प्रारंभ हो चुकी थीं — को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही, न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय की वर्ष 2017 की अधिसूचना तथा वर्ष 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM), जो परियोजनाओं को पूर्व तिथि से मंज़ूरी देने की अनुमति प्रदान करते थे, को भी अमान्य करार कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पूर्व-मंज़ूरी के पश्चात स्वीकृति की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 (प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण में जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता के अधिकार) के प्रतिकूल है, क्योंकि यह कार्यालय ज्ञापन (OM) उन सभी परियोजना प्रस्तावकों पर लागू होता है जो उल्लंघनों के परिणामों से “पूर्ण रूप से अवगत” थे।

- हालाँकि, न्यायालय के निर्णय में वर्ष 2017 और वर्ष 2021 की व्यवस्था के अंतर्गत पहले से प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृतियों (EC) को वैध माना गया है, जिससे पूर्व प्रभाव से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से बचा जा सके।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी स्वीकृति व्यवस्था की आलोचना करते हुए अपने पूर्ववर्ती निर्णयों — कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2017) और अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति (2020) — का उल्लेख किया, तथा यह पुनः पुष्टि की कि पूर्वव्यापी स्वीकृतियाँ पर्यावरण कानून का उल्लंघन करती हैं।

- न्यायालय ने माना कि वर्ष 2021 का कार्यालय ज्ञापन (OM) व्यावहारिक रूप से परियोजनाओं को बिना पूर्व स्वीकृति के प्रारंभ करने को वैध बना देता है, जो न केवल पूर्व के न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, ताकि किसी परियोजना के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक अवसंरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का समुचित परीक्षण किया जा सके।

- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विकास पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर नहीं हो सकता और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रकृति की रक्षा करने के नागरिक कर्तव्य की पुनः पुष्टि की।

और पढ़ें: कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी

रैपिड फायर

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

स्रोत: द हिंदू

बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNPK) मंत्रिस्तरीय बैठक,2025 में 74 सदस्य देशों ने उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच शांति अभियानों की प्रभावशीलता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाने का संकल्प लिया।

- भारत ने एक त्वरित प्रतिक्रिया बल (QRF), एक पुरुष सशस्त्र पुलिस (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) या मिश्रित सशस्त्र पुलिस (CRPF), महिला नेतृत्व वाली पुलिस इकाई, आदि की स्थापना का संकल्प लिया।

- UNPK के आँकड़ों के अनुसार, भारत वर्तमान में नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है।

- युद्ध में लगभग 180 भारतीय शांति सैनिक मारे गए हैं - जो किसी भी सैन्य योगदानकर्ता से अधिक है। भारत ने वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिला सैन्य टुकड़ी तैनात की थी।

- UNPK: पहला UNPK मिशन , संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO), मई 1948 में सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टीम के साथ इज़रायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी हेतु स्थापित किया गया था।

- इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम और शांति समझौतों का समर्थन करने हेतु तैनात किया जाता है एवं इन्हें ब्लू हेलमेट कहा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ध्वज पर हल्का नीला रंग शांति का प्रतीक है।

- वर्तमान में, 119 देशों के 61,000 से अधिक सैन्य और पुलिस शांति सैनिक तथा 7,000 से अधिक नागरिक कर्मचारी 11 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवारत हैं ।

और पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

रैपिड फायर

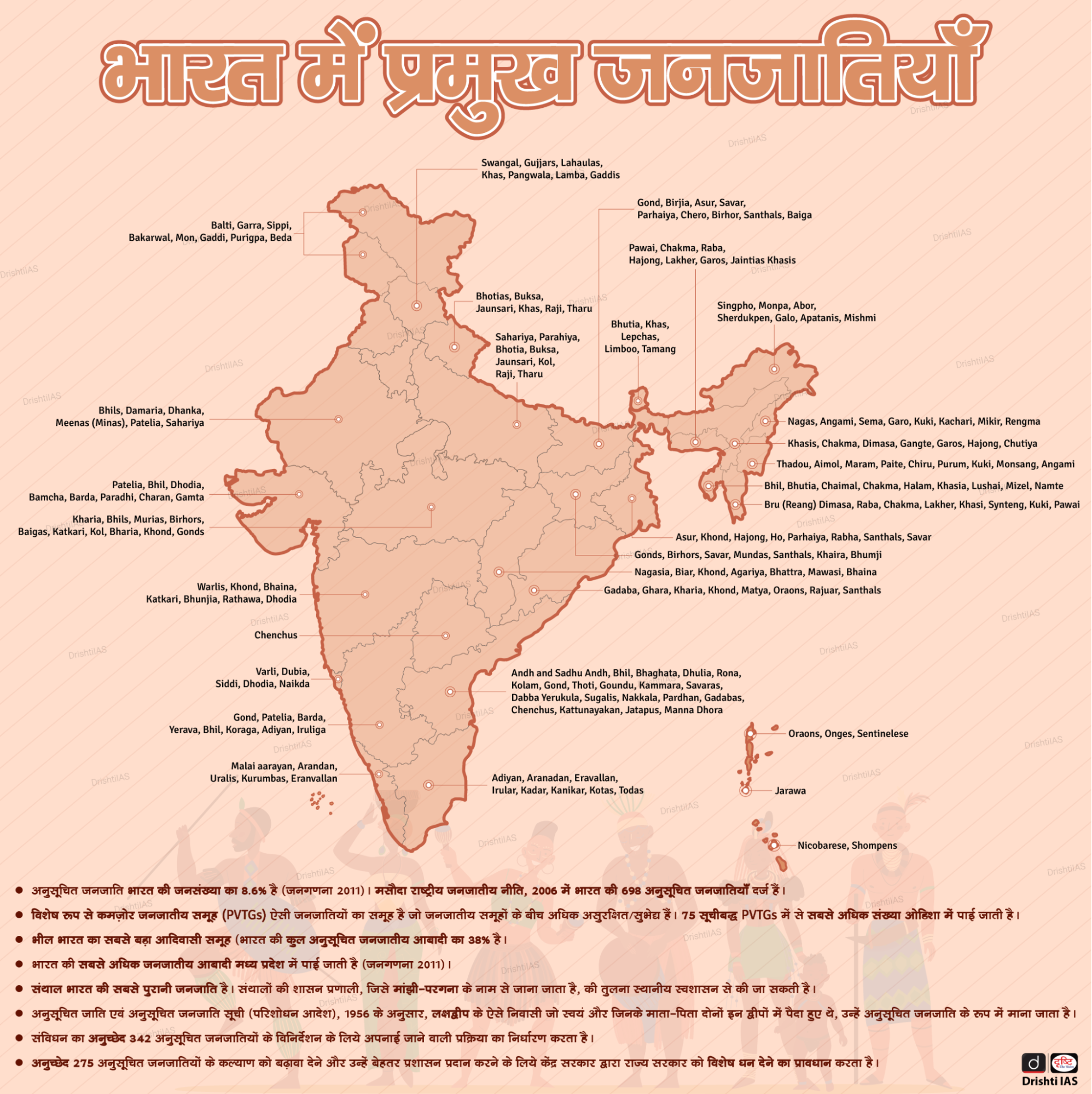

कांध जनजाति

स्रोत: द हिंदू

ओडिशा के कंधमाल ज़िले की कांध/कोंध जनजाति की महिलाओं में चेहरे पर टैटू गुदवाने की परंपरा धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, जो एक ओर अतीत के आघात को और दूसरी ओर वर्तमान के सशक्तीकरण को दर्शाती है।

- कांध महिलाओं के चेहरे पर गुदवाए जाने वाले टैटू, जो लगभग 10 वर्ष की उम्र से ज्यामितीय आकृतियों में बनाए जाते थे, सजावटी नहीं बल्कि एक प्रकार की सुरक्षा का माध्यम थे, जो ज़मींदारों, राजघरानों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा यौन शोषण से बचाव के लिये बनाए जाते थे।

- कांध जनजाति: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह ओडिशा की सभी 62 जनजातियों में संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक है, जो राज्य की जनजातीय आबादी का 17.13% है।

- वे कुई या कुवी (द्रविड़ भाषाएँ) बोलते हैं और स्वयं को द्रविड़ मूल की कुई तथा कुवी भाषाओं में ‘कुई लोको’, ‘कुई एंजू’ या ‘कुईंगा’ कहते हैं।

- इनमें एकल परिवार सामान्य हैं और संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं।

- उनकी आबादी मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य ओडिशा में विशेषकर कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और कालाहांडी ज़िलों में केंद्रित है।

- कांध समुदायों में, कुटिया कांध और डोंगरिया कांध को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- PVTG अनुसूचित जनजातियों का एक अधिक असुरक्षित उप-समूह है। भारत में 75 PVTG हैं, जिनमें सबसे अधिक ओडिशा (13) में हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश (12) में हैं।

- डोंगरिया कांध नियमगिरि पहाड़ियों में खनन का विरोध करने के लिये जाने जाते हैं, जबकि कुटिया कांध अलग-अलग घरों में रहते हैं, जिनकी मंजिलें गाँव की सड़क के स्तर से लगभग 2 फीट नीचे हैं।

और पढ़ें: डोंगरिया कोंध जनजाति

रैपिड फायर

विश्व खाद्य पुरस्कार 2025

स्रोत: डाउन टू अर्थ

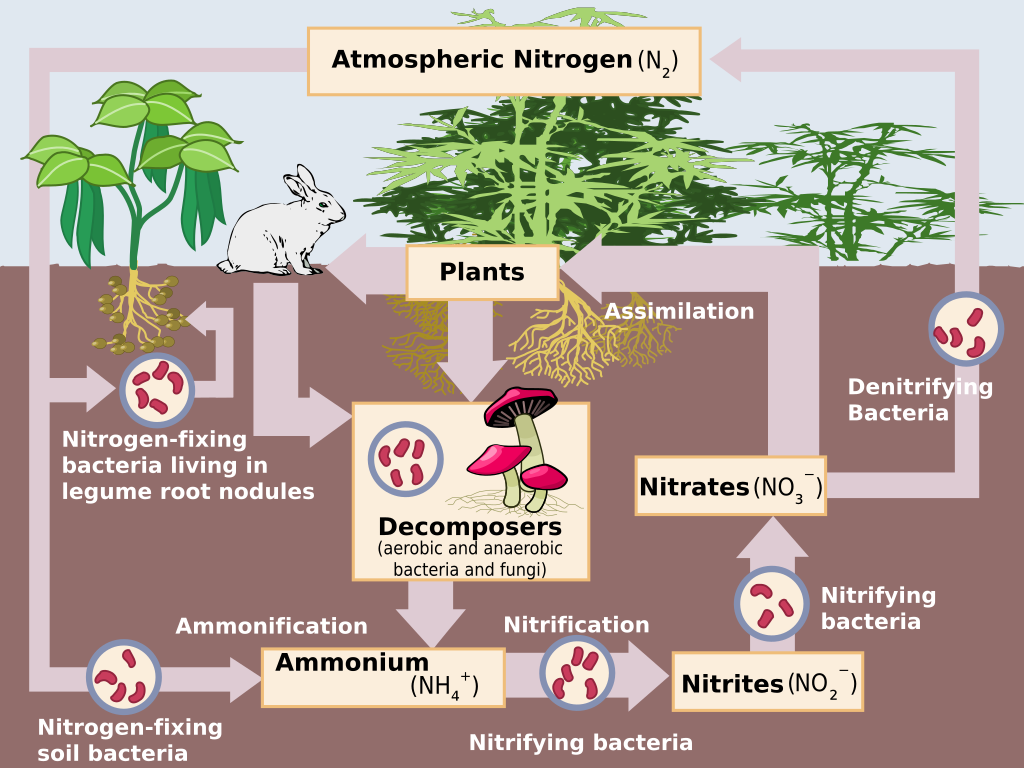

ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण (BNF) में उनके अग्रणी कार्य और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।

- मारियांगेला ने फलियों (Legumes) में राइज़ोबिया-आधारित नाइट्रोजन स्थिरीकरण की शुरुआत की। इस नवाचार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर दिया, जिससे ब्राज़ील के किसानों को प्रति वर्ष 40 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत हुई और सोयाबीन उत्पादन वर्ष 1979 में 1.5 करोड़ टन से बढ़कर वर्ष 2025 तक अनुमानित 17.3 करोड़ टन तक पहुँच गया।

- उनके कार्य ने सतत् और कम लागत वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्राज़ील के "माइक्रो ग्रीन रिवोल्यूशन" को आगे बढ़ाया।

जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण (BNF):

- जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें कुछ सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन (N₂) को अमोनिया (NH₃) में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे आसानी से उपयोग में ले सकते हैं।

- इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है।

- प्रमुख नाइट्रोजन-स्थिरीकरण बैक्टीरिया में राइज़ोबियम, एनाबेना, नोस्टॉक, एज़ोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम पेस्ट्यूरियनम शामिल हैं।

विश्व खाद्य पुरस्कार:

- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी, यह एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है जो खाद्य मात्रा, गुणवत्ता, पहुँच तथा कृषि में सुधार के लिये योगदान को मान्यता देता है।

- यह कृषि, पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी और भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में नवप्रवर्तनकर्त्ताओं को प्रतिवर्ष 500,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देता है।

- इसके प्रथम प्राप्तकर्त्ता भारत के एम.एस. स्वामीनाथन (1987) थे, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे।

और पढ़ें: विश्व खाद्य दिवस 2024

चर्चित स्थान

त्साराप चू संरक्षण रिज़र्व

स्रोत: डी.टी.ई.

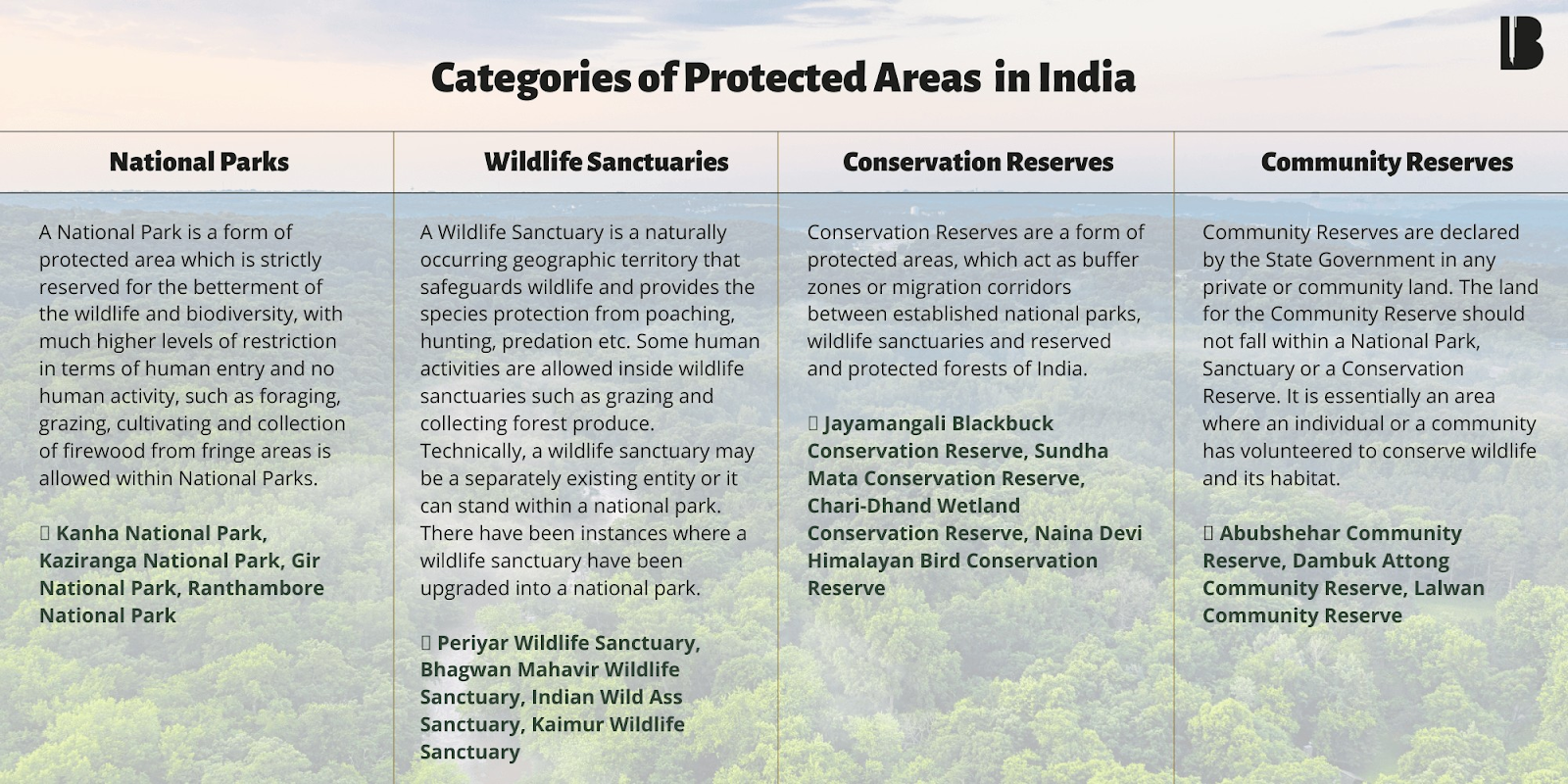

हिमाचल प्रदेश (HP) ने उच्च हिमालयी जैवविविधता की रक्षा और हिम तेंदुए के आवासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36A(1) के तहत त्सारप चू संरक्षण रिज़र्व को अधिसूचित किया है।

त्सारप चू संरक्षण रिज़र्व:

- परिचय: यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिज़र्व है (क्षेत्रफल 1585 वर्ग किमी.), जो स्पीति घाटी में स्थित है और यह राज्य का पाँचवाँ संरक्षण रिज़र्व है, जो दर्लाघाट, नैना देवी, पॉटर हिल और शिल्ली रिज़र्व के साथ जुड़ता है।

- यह उत्तर में लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं मलांग नाला, दक्षिण में कब्जिमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है।

- महत्त्व: यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह चारप नाला के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य तथा चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य (हिमाचल प्रदेश) के बीच एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।

- वनस्पति एवं जीव:

- यह क्षेत्र हिम तेंदुए (“पहाड़ों का भूत”) की उच्च घनत्व के लिये जाना जाता है और अन्य प्रमुख जीवों में तिब्बती भेड़िया, भरल (नीली भेड़), हिमालयन आइबेक्स, कियांग (जंगली गधा) और तिब्बती अर्गाली शामिल हैं।

- यहाँ रोज़ फिंच, तिब्बती रेवेन और पीली चोंच वाली चौग जैसे दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं।

- यह क्षेत्र हिम तेंदुए (“पहाड़ों का भूत”) की उच्च घनत्व के लिये जाना जाता है और अन्य प्रमुख जीवों में तिब्बती भेड़िया, भरल (नीली भेड़), हिमालयन आइबेक्स, कियांग (जंगली गधा) और तिब्बती अर्गाली शामिल हैं।

संरक्षण रिज़र्व:

- संरक्षण रिज़र्व संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) होते हैं, जिन्हें सरकारी भूमि पर स्थापित किया जाता है और जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों या अन्य संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले गलियारों या बफ़र ज़ोन के रूप में कार्य करते हैं।

- इन रिज़र्व को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36A के तहत अधिसूचित किया गया है, और इन्हें स्थानीय समुदायों, पंचायतों एवं संरक्षण भागीदारों के साथ समन्वित रूप से प्रबंधित किया जाता है।

और पढ़ें: भारत में संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण

रैपिड फायर

याला ग्लेशियर के मृत होने की घोषणा

स्रोत: डाउन टू अर्थ

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) द्वारा नेपाल के लांगटांग घाटी स्थित याला ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने की स्मृति में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्लेशियर वर्ष 2040 तक विलुप्त होने की कगार पर है।

- यह श्रद्धांजलि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 में नेपाल की भूमिका का हिस्सा है तथा नेपाल द्वारा आयोजित सागरमाथा संबाद (पर्वत संवाद) शिखर सम्मेलन 2025 का भी हिस्सा है।

- याला ग्लेशियर: याला ग्लेशियर, नेपाल की लांगटांग घाटी में हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे "मृत" (डेड ग्लेशियर) घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक से अब तक इसका 66% हिस्सा कम हो चुका है।

- ग्लेशियरों को तब "मृत" घोषित कर दिया जाता है जब वे अपने भार के कारण गति या हलचल नहीं दिखाते हैं।

- यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगी हुई है, जिस पर अंग्रेज़ी, नेपाली और तिब्बती भाषाओं में संदेश लिखे हुए हैं।

- हिमनद (ग्लेशियर): ग्लेशियर हिम और हिम की चादरों का एक बड़ा, लंबे समय तक रहने वाला समूह है जिसका निर्माण भूमि पर होता है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ता है।

- हिमनद मुख्य रूप से अंटार्कटिका (91%) और ग्रीनलैंड (8%) में पाए जाते हैं, जबकि 1% से भी कम उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और इंडोनेशिया में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई हिमनद नहीं है।

- वर्ष 2000 और 2023 के बीच, ग्लेशियरों से 6,542 बिलियन टन हिम विगलित हुई है, जिससे वैश्विक समुद्र के स्तर में 18 मिमी की वृद्धि हुई, समुद्र के स्तर में प्रति मिलीमीटर वृद्धि से 2-3 लाख अतिरिक्त लोग बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे।

- महासागरों के गर्म होने के बाद ग्लेशियरों का विगलन समुद्र स्तर में वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

और पढ़ें: 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा