प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अप्रैल 2025 से अपने पूर्व नेतृत्व के सेवानिवृत्त होने के बाद से बिना अध्यक्ष और कई सदस्यों के कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है?

- परिचय: यह एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी।

- पहला सांविधिक आयोग 17 मई, 1993 को गठित किया गया था।

- उत्पत्ति: अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) की स्थापना वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और वर्ष 1984 में इसे नवगठित कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

- वर्ष 1988 में कल्याण मंत्रालय ने आयोग के अधिकार क्षेत्र से भाषायी अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया।

- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। हालाँकि पूर्ण निकाय की अनुपस्थिति ने इसकी कार्यक्षमता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- प्रत्येक सदस्य को छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित होना आवश्यक है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।

- अधिकार और कार्यकाल: आयोग के पास अर्ध-न्यायिक अधिकार होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होता है।

- निष्कासन: केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकती है, यदि वे:

- दिवालिया घोषित कर दिए जाएँ,

- अपने कर्त्तव्यों के बाहर कोई वेतनभोगी कार्य स्वीकार करें,

- कार्य करने से इंकार करें या उसमें अक्षम हो जाएँ,

- किसी न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाला घोषित किये जाएँ,

- अपने पद का दुरुपयोग करें या

- नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाएँ।

भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं और उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- परिचय: भारतीय संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ (Minority) शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अल्पसंख्यक वह समुदाय है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

- अल्पसंख्यक समुदाय: वर्ष 1993 में कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने प्रारंभ में पाँच धार्मिक समुदायों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (ज़रथुस्त्री) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी।

- बाद में वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

- अल्पसंख्यकों की जनसंख्या: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ये छह समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का 18.80% हिस्सा बनाते हैं।

|

धर्म |

संख्या (करोड़ में) |

% |

|

मुस्लिम |

17.22 |

14.2 |

|

ईसाई |

2.78 |

2.3 |

|

सिख |

2.08 |

1.7 |

|

बौद्ध |

0.84 |

0.7 |

|

जैन |

0.45 |

0.4 |

|

कुल |

23.37 |

19.30 |

स्रोत: जनगणना 2011

- यद्यपि 2011 की जनगणना में पारसी जनसंख्या का उल्लेख नहीं है, फिर भी अनुमान है कि यह लगभग 57,000 है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित संरक्षण प्रावधान:

- अनुच्छेद 29: नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।

- अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार।

- अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।

- अनुच्छेद 350-A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।

- अनुच्छेद 350-B: भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति और उनके कर्त्तव्यों का प्रावधान।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? (2021) (a) एक लोकतांत्रिक गणराज्य उत्तर: (b) प्रश्न 2. भारत के संविधान की उद्देशिका है? (2020) (a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। उत्तर: (d) |

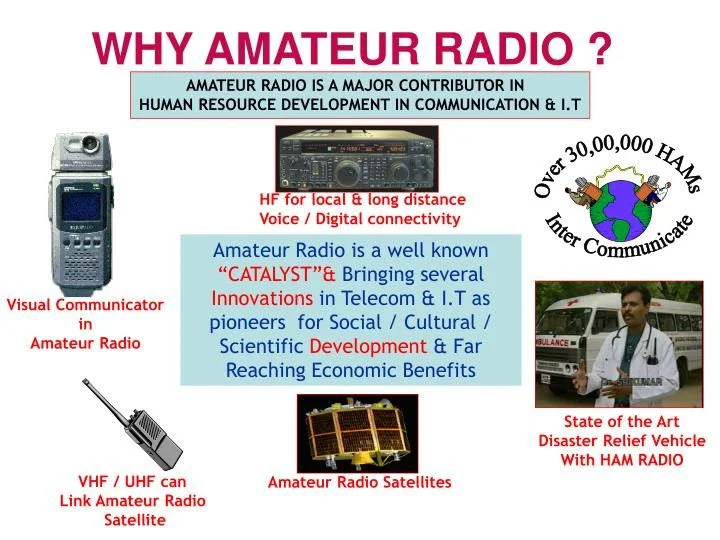

रैपिड फायर

हैम रेडियो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो Axiom - 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर हैं, ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क किया, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक संचार का एक अनोखा उदाहरण है।

हैम रेडियो

- हैम रेडियो (एमेच्योर रेडियो) एक लाइसेंस प्राप्त, गैर-व्यावसायिक रेडियो संचार सेवा है, जिसका उपयोग शिक्षा, प्रयोग और आपातकालीन संचार के लिये किया जाता है।

- ऑपरेटर रेडियो तरंगों, ट्रांससीवर तथा एंटीना की सहायता से स्थानीय, वैश्विक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी संपर्क स्थापित करते हैं।

- इसका पहली बार अंतरिक्ष में उपयोग वर्ष 1983 में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी के बीच संचार के लिये किया गया था।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में ARISS (ISS पर एमेच्योर रेडियो) प्रणाली है, जिसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप का समर्थन प्राप्त है।

- भारत में 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से हैम रेडियो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

- भारत में हैम रेडियो ने वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और अन्य विभिन्न आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

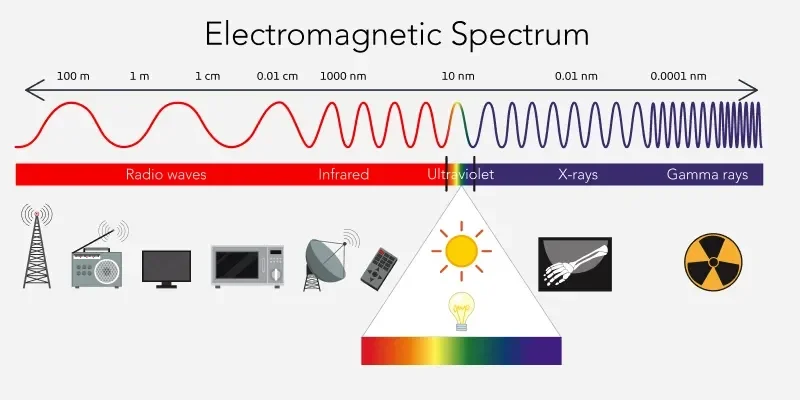

रेडियो तरंगें:

- हेनरिक हर्ट्ज़ (Heinrich Hertz) द्वारा खोजी गई ये दीर्घ दैर्ध्यतरंग वाली विद्युतचुंबकीय तरंगें संचार प्रणालियों में उपयोग की जाती हैं।

- ये सरल रेखा (लाइन-ऑफ-साइट), आयनमंडलीय परावर्तन या उपग्रह रिले के माध्यम से संचरित होती हैं, जिससे लंबी दूरी तक संचार संभव होता है और ये वायरलेस संचार तकनीक का एक मुख्य आधार बनाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जीवन:

- सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) में अंतरिक्ष यात्री निर्जलित (Dehydrated) और पैक किये गए भोजन का सेवन करते हैं, जिसे गर्म पानी से पुनः जलयोजित (Rehydrated) किया जाता है, ताकि तैरते हुए भोजन के टुकड़े (Floating crumbs) उपकरणों को नुकसान न पहुँचाएँ।

- भोजन को वेल्क्रो ट्रे (Velcro trays) की सहायता से सुरक्षित किया जाता है और बर्तनों को पानी के बिना वाइप्स से साफ किया जाता है।

- दीर्घ अंतरिक्ष मिशनों के दौरान हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये उच्च कैल्शियम, कम सोडियम और पर्याप्त मात्रा में विटामिन D का सेवन करने की सिफारिश की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा

NER ज़िला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

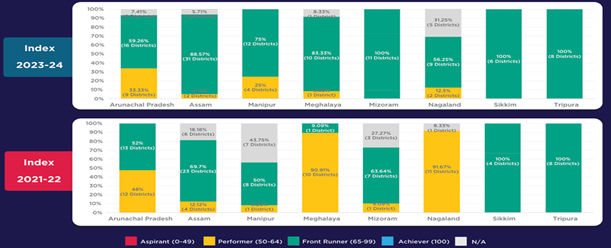

नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) ज़िला सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक रिपोर्ट (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया है। वर्ष 2021 में जारी पहले संस्करण की गति पर आधारित यह सूचकांक SDG के संदर्भ में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न ज़िलों के प्रदर्शन को मापता है।

NER ज़िला SDG सूचकांक क्या है?

- NER ज़िला SDG सूचकांक एक समग्र उपकरण है जिसे चुनिंदा SDG संकेतकों पर ज़िला-स्तरीय प्रगति की निगरानी हेतु परिकल्पित किया गया है। इसे नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है तथा यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से तकनीकी सहायता प्राप्त है।

- यह सूचकांक आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 131 में से कुल 121 (92%) ज़िलों को कवर करता है।

- नीति आयोग की राष्ट्रीय SDG सूचकांक पद्धति के आधार पर, ज़िलों को उनके समग्र अंकों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर (स्कोर = 100), फ्रंट रनर (स्कोर 65-99), परफॉर्मर (स्कोर 50-64) और एस्पिरेंट (स्कोर < 50)।

- NER ज़िला SDG सूचकांक 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष: वर्ष 2023-24 के संस्करण में, NER के 85% ज़िले फ्रंट रनर श्रेणी (स्कोर 65-99) में हैं, जो पिछले संस्करण के 62% से अधिक है, जो समग्र जिला प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

- मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िलों ने फ्रंट रनर का दर्जा हासिल कर लिया है तथा कोई भी जिला आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में नहीं आता है।

- पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक स्कोर वाला ज़िला मिज़ोरम का है (हनाहथियाल 81.43 का स्कोर) और पूरे क्षेत्र में सबसे कम स्कोर वाला ज़िला अरुणाचल प्रदेश का है (लोंगडिंग 58.71 का स्कोर)।

- उच्चतम और निम्नतम स्कोर वाले ज़िले के मामले में सिक्किम में रेंज सबसे कम (5.5 अंक) है, जोकि इसके विभिन्न ज़िलों में सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन को दर्शाता है।

- NER ज़िला SDG सूचकांक का महत्त्व: NER ज़िला SDG सूचकांक साक्ष्य-आधारित योजना, संसाधन आवंटन और विकासात्मक प्रयासों की निगरानी के एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- यह सूचकांक विकास अंतरालों की पहचान करने, लक्षित उपायों का मार्गदर्शन करने, कुशल संसाधन परिनियोजन सुनिश्चित करने और सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण के साथ सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को समर्थन प्रदान करने में मदद करता है।

- यह अधिक केंद्रित और प्रभावी परिणामों के लिये राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।

- यह पहल क्षेत्र में सतत् एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्यों, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को एक साथ लाती है, जो भारत के व्यापक विकसित भारत @2047 विज़न के अनुरूप है।

नीति आयोग का राष्ट्रीय SDG सूचकांक

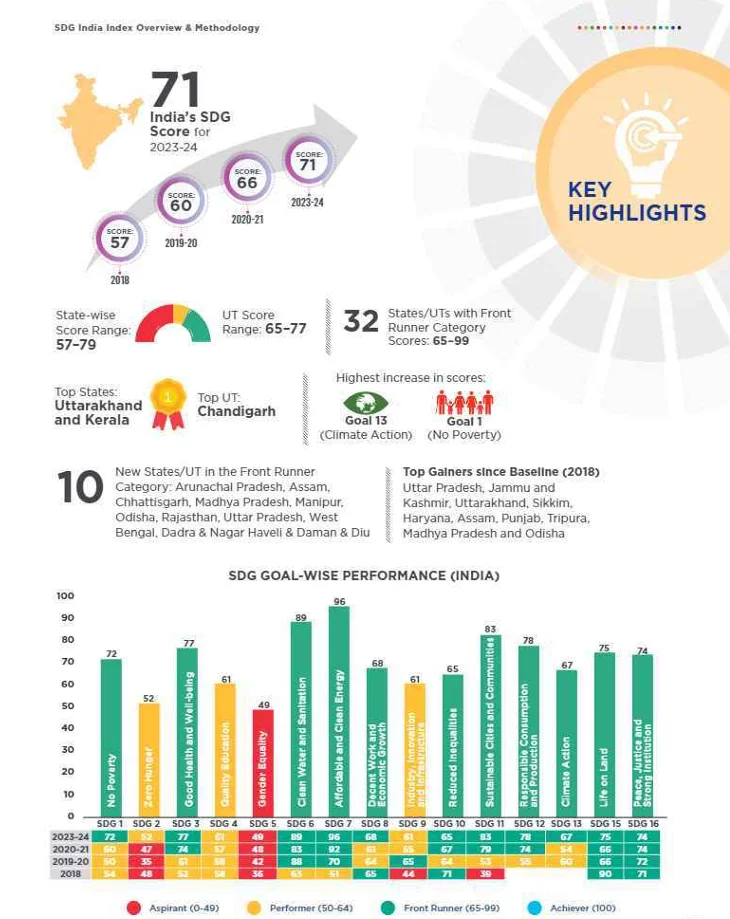

- परिचय: SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework) से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। 16 सतत् विकास लक्ष्यों के लिये लक्ष्य के अनुसार स्कोर की गणना की जाती है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये समग्र अंक निकाले जाते हैं। सूचकांक के समग्र अंक की गणना में लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन) को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल नौ तटीय राज्यों से संबंधित है।

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: आकांक्षी/एस्पिरेंट: 0-49, परफॉर्मर: 50-64, फ्रंट रनर: 65-99 और अचीवर: 100।

- SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 : भारत का SDG स्कोर बढ़कर 71 हो गया (2020-21 में 66 और 2018 में 57 से), गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में लाभ से प्रेरित।

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: केरल और उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

- सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार (57 अंक) और झारखंड (62 अंक)।

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य: लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) का स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया और लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) में सुधार होकर 60 से 72 हो गया।

- लक्ष्य 1, 8 और 13 अब फ्रंट रनर श्रेणी में हैं (स्कोर 65 से 99 के बीच)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. धारणीय विकास, भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किये बगैर, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धान्त निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? (a) सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मेन्सप्रश्न. सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये सस्ती, विश्वसनीय, सतत्और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच अनिवार्य है।" इस संबंध में भारत में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) |

प्रारंभिक परीक्षा

अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने हेतु VRRR नीलामी

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए की 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी आयोजित करने की योजना बना रहा है।

VRRR नीलामी और तरलता संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- VRRR के बारे में: VRRR एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिये किया जाता है, जहाँ बैंक RBI के पास अल्पकालिक जमा रखने के लिये परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बोली लगाते हैं।

- इसके विपरीत रिवर्स रेपो दर RBI द्वारा निर्धारित एक निश्चित दर है, जिस पर बैंक बिना बोली लगाए अतिरिक्त धनराशि जमा कर देते हैं , जिससे VRRR अधिक लचीला और बाज़ार संचालित हो जाता है।

- VRRR नीलामी का कारण: RBI का लक्ष्य ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (TREPS) पर ओवरनाइट दरों को तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की निचली सीमा के निकट लाना है, जो वर्तमान में 5.25% और 5.75% के बीच है।

- TREPS भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंकों, म्यूचुअल फंड, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच संपार्श्विक अल्पकालिक उधार तथा ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

- यह RBI की निगरानी में संचालित होता है और इसका प्रबंधन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा किया जाता है।

- त्रि-पक्षीय संरचना: इसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं अर्थात्-उधारकर्त्ता, ऋणदाता और एक थर्ड-पार्टी एजेंट (CCIL)।

- LAF कॉरिडोर एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता को विनियमित करने तथा ब्याज दर में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये किया जाता है।

- इसमें दो मुख्य दरें शामिल हैं: रेपो दर (ऊपरी सीमा) - वह दर जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं और रिवर्स रेपो दर (निचली सीमा) - वह दर जिस पर बैंक RBI के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं।

- रेपो/रिवर्स रेपो में ओवरनाइट तरलता के लिये RBI की निश्चित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है, जबकि VRR/VRRR में गतिशील तरलता प्रबंधन के लिये नीलामी में प्रतिस्पर्द्धी बैंक बोली के माध्यम से परिचालन किया जाता है।

- TREPS भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंकों, म्यूचुअल फंड, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच संपार्श्विक अल्पकालिक उधार तथा ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

- तरलता के बारे में: तरलता का तात्पर्य लेन-देन, व्यय या निवेश के लिये धन या नकदी-समकक्षों की सुलभता से है, जो वित्तीय प्रणाली में निधियों की उपलब्धता को दर्शाता है।

- यह मौद्रिक नीति, ब्याज दरों, रेपो/रिवर्स रेपो सामान्यीकरण और सरकारी व्यय से प्रभावित होता है।

- तरलता अधिशेष के कारण: खुले बाज़ार परिचालनों (जैसे G-SEC की खरीद), सावधि परिवर्ती दर रेपो (VRR) नीलामी और डॉलर/रुपए खरीद-बिक्री स्वैप के माध्यम से तरलता के प्रवेश ने सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा दिया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

SEBI ने जेन स्ट्रीट पर लगाया प्रतिबंध

स्रोत: द हिंदू

अमेरिका स्थित जेन स्ट्रीट, जो एक प्रमुख स्वामित्व आधारित ट्रेडिंग फर्म है, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसी भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं में शामिल होने के कारण की गई है, जिन्होंने बाज़ार की अखंडता को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर अवैध लाभ अर्जित किया।

- भ्रामक व्यापार (Manipulative Trading): जेन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव (फ्यूचर्स) खंड में व्यापार का निष्पादन बाज़ार के रुझान से लाभ कमाने के लिये नहीं बल्कि कीमतों में हेरफेर करने के लिये किया।

- उन्होंने ‘मार्किंग द क्लोज़’ रणनीति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कीमतें बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर खरीद ऑर्डर लगाए, बाद में लाभ को अधिकतम करने के लिये उन्हें बेच दिया गया। इसके लिये उन्होंने पुश-पुल (Push-Pull) रणनीति अपनाई।

- इस इंट्रा-डे (एक दिन के भीतर) हेरफेर ने छोटे निवेशकों को भ्रमित किया और बाज़ार में कृत्रिम अस्थिरता उत्पन्न की।

- जेन स्ट्रीट ने भारत स्थित अपनी शाखा JSI इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग स्थानीय नियमों से बचने के लिये किया, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को कुछ नकद बाज़ार गतिविधियों, जैसे इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एक ही दिन में प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री) करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- घरेलू इकाई का उपयोग करने से समूह को ऐसे व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जो अन्यथा FPI मानदंडों के तहत प्रतिबंधित होते।

- SEBI की नियामक कार्रवाई: SEBI ने जेन स्ट्रीट पर 4,843 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उसे भारतीय प्रतिभूति बाज़ार तक पहुँच से प्रतिबंधित कर दिया है।

- स्वामित्व व्यापार पर प्रभाव: इस मामले ने कड़े अनुपालन और बाज़ार सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है।

- SEBI: SEBI भारत के प्रतिभूति बाज़ार का एक सांविधिक नियामक (Statutory regulator) है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना SEBI अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित व्यापारिक व्यवहार को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करना है।

- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं। SEBI की स्थापना वर्ष 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी और वर्ष 1992 में इसे सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

- SEBI एक अर्द्ध-विधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसे नियम बनाने, जाँच करने तथा दंड देने के अधिकार प्राप्त हैं।

- यह अंदरूनी व्यापार पर रोक लगाकर और बाज़ार संस्थाओं का निरीक्षण करके जारीकर्त्ताओं को नियंत्रित करता है।

और पढ़ें: शेयर बाज़ार विनियमन

रैपिड फायर

हेल्गोलैंड

स्रोत: द हिंदू

हेल्गोलैंड (या हेलिगोलैंड) जर्मनी के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर, उत्तर सागर में स्थित एक छोटा-सा द्वीपसमूह है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप अपने लाल बलुआ पत्थर (रेड सैंडस्टोन) के लिये जाना जाता है, इसे क्वांटम यांत्रिकी का जन्मस्थल माना जाता है।

- हेल्गोलैंड, जो शुरू में फ्रिसियन (नीदरलैंड और जर्मनी में जातीय समूह) द्वारा उपनिवेशित था, इसके बाद यह डेनमार्क के नियंत्रण में आया, फिर वर्ष 1814 में ब्रिटेन के अधीन चला गया तथा अंततः वर्ष 1890 में जर्मनी को सौंप दिया गया।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस द्वीप का इस्तेमाल बमबारी रेंज (bombing range) के रूप में किया। बाद में वर्ष 1952 में इसे पश्चिमी जर्मनी को वापस कर दिया गया।

क्वांटम यांत्रिकी की नींव:

- जून 1925 में भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइज़ेनबर्ग, जो उस समय हे फीवर (एलर्जिक राइनाइटिस) से पीड़ित थे, राहत पाने के लिये हेल्गोलैंड द्वीप चले गए।

- वहीं पर उन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स (यह समझाने का तरीका कि परमाणु कैसे निश्चित ऊर्जा स्तरों के आधार पर प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं) का विकास किया, जो आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बना।

- उन्होंने नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के शास्त्रीय विचार को प्रकाश अवशोषण जैसी मापनीय मात्राओं पर आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया। क्वांटम मैकेनिक्स वह मौलिक भौतिकी सिद्धांत है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को समझाता है।

- इसी खोज ने आगे चलकर अनिश्चितता सिद्धांत जैसे महत्त्वपूर्ण विचारों को जन्म दिया और लेज़र तथा सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों के लिये रास्ता खोल दिया।

वर्नर हाइज़ेनबर्ग:

- वर्नर हाइज़ेनबर्ग एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता (1932) थे, जिन्हें हाइज़ेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत (Uncertainty Principle) प्रस्तुत करने और मात्र 23 वर्ष की आयु में क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने के लिये जाना जाता है।

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाइज़ेनबर्ग ने जर्मन परमाणु कार्यक्रम, जो अमेरिका के मैनहैटन प्रोजेक्ट के साथ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में था, में मुख्य भूमिका निभाई।

और पढ़ें: गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति

रैपिड फायर

भारत का पहला अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में अपना पहला अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (Equine Disease-Free Compartment - EDFC) स्थापित किया है, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

- EDFC: यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है, जो यह सुनिश्चित करता है कि घोड़े कुछ विशिष्ट अश्व रोगों से मुक्त हैं, जिससे वे वैश्विक व्यापार तथा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

- यह क्षेत्र मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।

- रोग-मुक्त स्थिति हेतु प्रमाणन: EDFC को प्रमुख अश्व रोगों से मुक्त प्रमाणित किया गया है, जिनमें अश्व संक्रामक एनीमिया, अश्व इन्फ्लूएंज़ा, अश्व पिरोप्लास्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा शामिल हैं।

- भारत की रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट रणनीति का हिस्सा: EDFC, भारत की व्यापक रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट स्थापित करना है। इस रणनीति में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंज़ा (HPAI) मुक्त कम्पार्टमेंट भी शामिल हैं, ताकि पोल्ट्री (मुर्गी उत्पादों) का निर्यात सुरक्षित रूप से किया जा सके।

- भारत ने वर्ष 2014 से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस (African Horse Sickness) से रोग-मुक्त स्थिति बनाए रखी है, जिससे वैश्विक अश्व समुदाय में उसकी स्थिति और अधिक मज़बूत हुई है।

- अश्व रोग: ये वे रोग होते हैं जो घोड़े, गधे, खच्चर तथा अश्वारोही प्रजाति (Equidae) के अन्य प्राणियों को प्रभावित करते हैं। ये प्रकृति में संक्रामक हो सकते हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं।

और पढ़ें: विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट पशु

रैपिड फायर

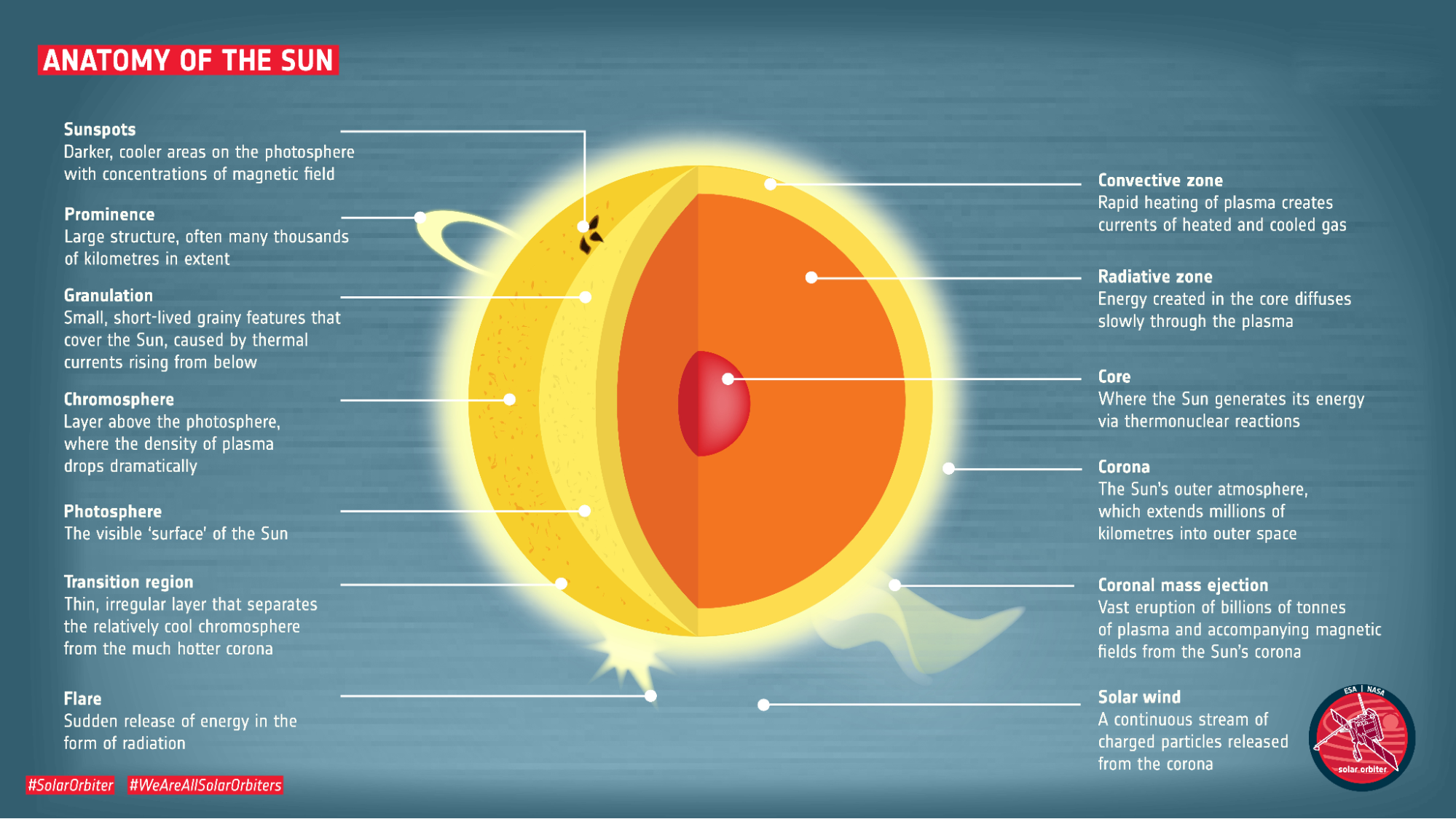

सौर कोरोना में छोटे लूप

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों ने सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों में छोटे, अल्पकालिक प्लाज़्मा लूपों का पता लगाया है, जो यह समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सूर्य चुंबकीय ऊर्जा को किस प्रकार संगृहीत और मुक्त करता है।

- ये छोटे कोरोनल लूप लगभग 3,000-4,000 किमी लंबे हैं और इनकी चौड़ाई 100 किमी से कम है। इनके आकार और संक्षिप्त जीवनकाल (केवल कुछ मिनटों तक चलने वाले) के कारण पूर्व में इनका अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण था।

- ये चुंबकीय पुनर्संयोजन (एक ऐसी प्रक्रिया जिससे सौर वायुमंडल में अचानक ऊर्जा विस्फोट होता है) के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं तथा उनके शीर्ष से निकलने वाले प्लाज़्मा जेट से जुड़े होते हैं, जो बड़े सौर कोरोनल घटनाओं (जैसे- सौर प्रज्ज्वाल व कोरोनल मास इजेक्शन) को प्रतिबिंबित करते हैं।

- डिफरेंशियल एमिशन मेजर एनालिसिस (एक विशिष्ट तापमान पर प्लाज़्मा से उत्सर्जन की मात्रा को इंगित करता है) से पता चला कि छोटे कोरोनाल लूपों में प्लाज़्मा का तापमान कई मिलियन डिग्री से ऊपर बढ़ रहा था, जो क्रोमोस्फीयर के लिये असामान्य रूप से उच्च था, जहाँ प्लाज़्मा का घनत्व कोरोना की तुलना में काफी अधिक होता है।

- इसके परिणामस्वरूप मौजूदा सौर तापन मॉडल को चुनौती मिलती है, जो सूर्य के वायुमंडल के निचली परतों में ऐसे चरम तापमान की व्याख्या करने में कठिनाई का सामना करते हैं।

- लद्दाख स्थित भारत के नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST) जैसे भविष्योन्मुखी टेलीस्कोप इन विशेषताओं का और अधिक अन्वेषण करने में सहायक हो सकते हैं।

- NLST देश में प्रस्तावित भू-आधारित ऑप्टिकल और निकट अवरक्त (IR) अवलोकन सुविधा है। इसे सौर चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति तथा गतिशीलता से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक मुद्दों की एक शृंखला को संबोधित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

अधिक पढ़ें: कोरोनल मास इजेक्शन

रैपिड फायर

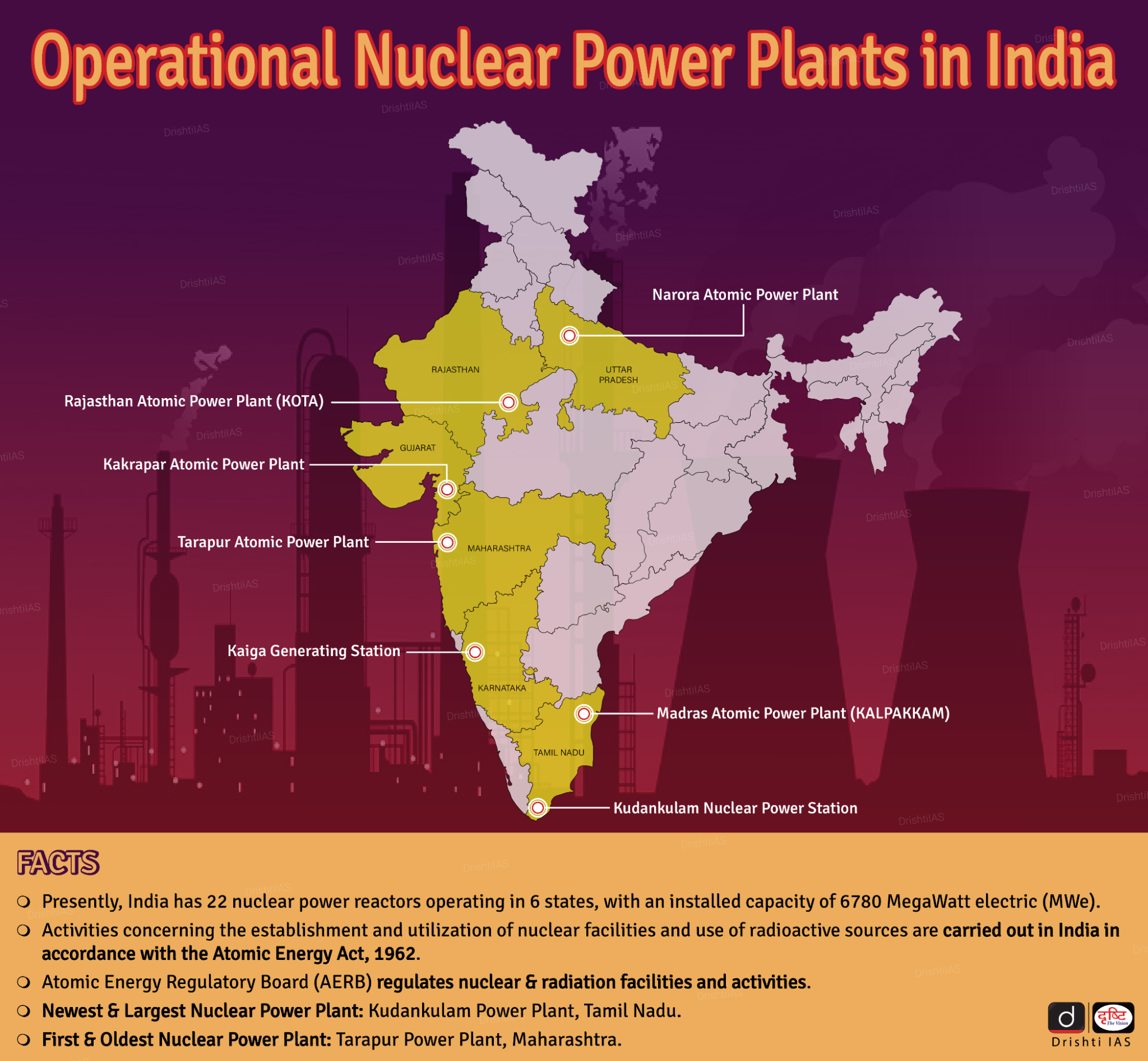

स्वदेशी 700 मेगावाट PHWRs हेतु परिचालन लाइसेंस

स्रोत: TH

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board- AERB) ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (KAPS) में दो स्वदेशी रूप से विकसित (KAPS-3 और KAPS-4) 700 मेगावाट (मेगावाट विद्युत) दाबित भारी जल रिऐक्टर (PHWRs) के संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान किया।

- AERB ने 15 वर्षों की कठोर बहु-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) को संचालन के लिये 5 वर्ष का लाइसेंस प्रदान किया।

- इससे NPCIL की 700 मेगावाट क्षमता के 10 और PHWRs बनाने की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।

- NPCIL भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन करता है, PFBR प्रकारों को छोड़कर (इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के स्वामित्व में)।

- भारत वर्तमान में 220 मेगावाट के 15 PHWRs, 540 मेगावाट के 2 PHWRs, तथा राजस्थान के रावतभाटा में 700 मेगावाट का एक रिएक्टर संचालित करता है।

- PHWR एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D₂O) को शीतलक एवं मंदक दोनों के रूप में उपयोग करता है, जहाँ प्राकृतिक या हल्का समृद्ध यूरेनियम ईंधन के रूप में कार्य करता है।

- AERB भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है जो देश में परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 1983 में स्थापित AERB परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।

- भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8.18 गीगावाट (2024) है , जिसका लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक 22.48 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट निर्धारित किया गया है।

और पढ़ें: भारत का परमाणु कार्यक्रम

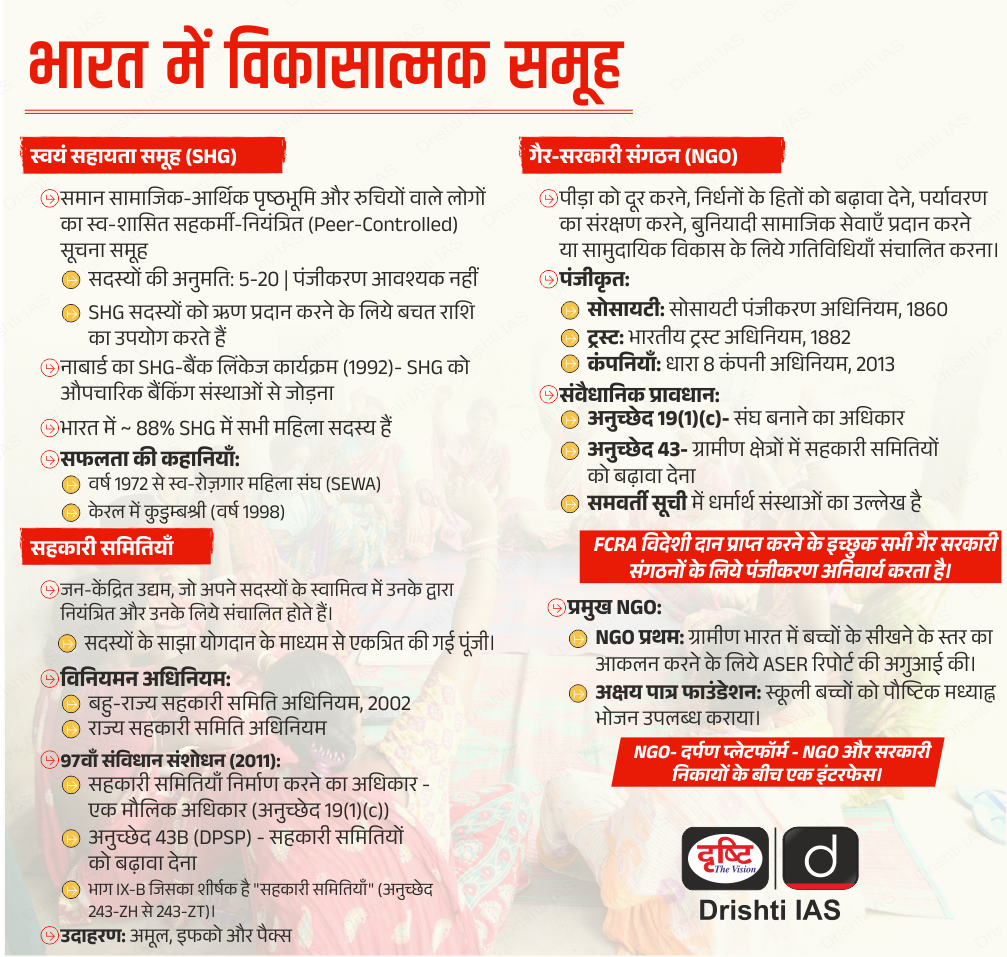

रैपिड फायर

भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है। यह पहल सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)

- परिचय: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU) का नाम त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत के सहकारी इतिहास के एक प्रमुख व्यक्तित्व और अमूल के संस्थापक थे। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ मिलकर वर्ष 1946 से गुजरात में सहकारी आंदोलन को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- विश्वविद्यालय को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सहकारी प्रबंधन, लेखांकन, वित्त, विपणन, सहकारी कानून और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी, ताकि एक प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।

- इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें डेयरी, मत्स्यपालन और कृषि ऋण सहकारी समितियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

- एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रामीण सहकारी संस्थानों में श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा।

भारत में सहकारी क्षेत्र:

- यह क्षेत्र ऐसे सदस्य-स्वामित्व वाले संगठनों को शामिल करता है, जो आपसी सहायता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के माध्यम से सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं। यह ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

- यह क्षेत्र मुख्य रूप से सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 द्वारा संचालित होता है।

- MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में सुशासन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को मज़बूत करना है।

और पढ़ें: भारत का सहकारिता क्षेत्र

.webp)