प्रारंभिक परीक्षा

फोन टैपिंग की वैधता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर विरोधाभासी निर्णय दिये कि क्या सरकार अपराधों को रोकने के लिये, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों (जैसे रिश्वतखोरी) के मामलों में, कानूनी रूप से फोन टैप कर सकती है।

फोन टैपिंग से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- परिचय: फोन टैपिंग का तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा बिना संबंधित व्यक्तियों की जानकारी या सहमति के टेलीफोन वार्तालापों की निगरानी या रिकॉर्डिंग करने से है।

- यह आमतौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा, खुफिया जानकारी या कानून प्रवर्तन के उद्देश्यों से किया जाता है।

- फोन टैपिंग से संबंधित कानून:

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: धारा 5(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में फोन कॉल को इंटरसेप्ट (अवरोधन) करने की अनुमति है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: यह डिजिटल संचार (जैसे- ईमेल, व्हाट्सएप आदि) की निगरानी को नियंत्रित करता है।

- भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898: यह डाक संचार पर लागू होता है।

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: धारा 5(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में फोन कॉल को इंटरसेप्ट (अवरोधन) करने की अनुमति है।

- फोन टैपिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय: भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A में फोन टैपिंग के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं, जिसमें दुरुपयोग की जाँच के लिये एक समीक्षा समिति भी शामिल है।

- निगरानी संविधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार ही होनी चाहिये, विशेषकर: अनुच्छेद 19(1)(a)- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21- जीवन और गोपनीयता का अधिकार (जैसा कि पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार निर्णय, 2017 में मान्यता प्रदान की गई है)।

- दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: आकाशदीप चौहान बनाम सीबीआई केस, 2020 में अदालत ने पुष्टि की कि किसी अपराध को भड़काने से रोकने के लिये निगरानी कानूनी रूप से अनुमेय है और यह फैसला सुनाया कि कानून के तहत फोन टैपिंग उचित थी।

- कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा का विषय है।

- मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय: पी. किशोर बनाम भारत सरकार सचिव, 2018 के मामले में न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में जारी इंटरसेप्शन आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह न तो कोई सार्वजनिक आपातकाल था और न ही कोई स्पष्ट सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा। न्यायालय ने कहा कि यह फोन टैपिंग गैर-कानूनी थी क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों (People’s Union for Civil Liberties बनाम भारत सरकार, 1997) का पालन नहीं करती थी।

- इसमें यह भी कहा गया कि फोन टैपिंग गैर-कानूनी थी क्योंकि यह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा करने में विफल रही है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1997: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार:

- केवल केंद्र या राज्य के गृह सचिव ही फोन टैपिंग को अधिकृत कर सकते हैं। संयुक्त सचिव के पद से नीचे के किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।

- प्रत्येक फोन-टैप आदेश की समीक्षा एक समीक्षा समिति द्वारा दो महीने के भीतर की जानी चाहिये, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- केंद्र में: कैबिनेट सचिव, विधि सचिव, दूरसंचार सचिव।

- राज्य में: मुख्य सचिव, विधि सचिव तथा एक अन्य सदस्य (गृह सचिव को छोड़कर)।

- साक्ष्य की अस्वीकार्यता: यदि फोन-टैप आदेश गैर-कानूनी है, तो एकत्रित जानकारी न्यायालय में अस्वीकार्य है, जिससे गोपनीयता और मुक्त भाषण जैसे अधिकारों की रक्षा होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'गोपनीयता का अधिकार' भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? (a) अनुच्छेद 19 उत्तर: (C) प्रश्न. निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018) (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। उत्तर: (c) |

प्रारंभिक परीक्षा

पिघलते ग्लेशियर ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकते हैं

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्राग (Prague) में आयोजित गोल्डश्मिट सम्मेलन, 2025 में प्रस्तुत एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्लेशियरों के पिघलने और ज्वालामुखीय गतिविधियों में वृद्धि के बीच संभावित संबंध (विशेषकर पश्चिमी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में) हो सकता है।

नोट: गोल्डश्मिट सम्मेलन भू-रसायन (Geochemistry) और संबंधित विषयों पर आधारित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन यूरोपीय भू-रसायन संघ तथा भू-रासायनिक सोसायटी द्वारा किया जाता है।

पिघलते ग्लेशियरों और ज्वालामुखी विस्फोटों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

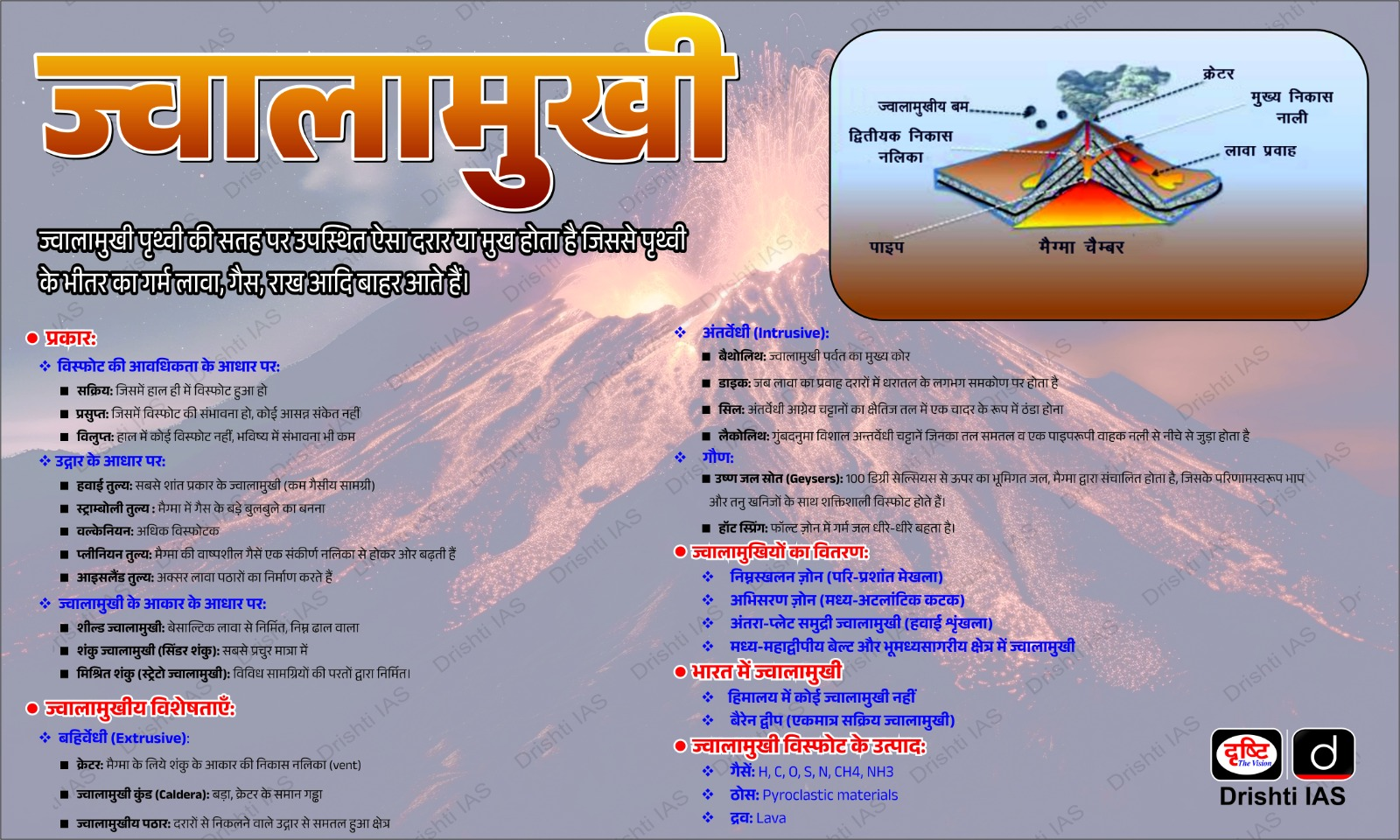

- उपहिमनद ज्वालामुखी: ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के नीचे स्थित ज्वालामुखी को सबग्लेशियेटेड वोल्केनोज़ कहा जाता है। ये आइसलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- ये ज्वालामुखी ग्लेशियरों के पीछे हटने (Glacier Retreat) के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बर्फ की चादरें ज्वालामुखीय गतिविधियो पर दाब रखती हैं।

- सबसे अधिक खतरा पश्चिमी अंटार्कटिका में है, जहाँ लगभग 100 ज्वालामुखी बर्फ के नीचे स्थित हैं। जैसे-जैसे बर्फ पिघलेगी, अगले कुछ दशकों या सदियों में ज्वालामुखीय विस्फोटों की संभावना बढ़ सकती है।

- उत्तर अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और रूस जैसे क्षेत्र भी इस जोखिम के अंतर्गत आते हैं, जहाँ बर्फ पिघलने और जलवायु परिवर्तन के कारण ज्वालामुखीय गतिविधि सक्रिय हो सकती है।

- पिघलती बर्फ और ज्वालामुखी गतिविधियाँ: आइस शीट्स (Ice Sheets) ज्वालामुखियों के नीचे स्थित मैग्मा कक्षों पर दबाव डालती हैं, जिससे विस्फोटों को रोका जा सकता है।

- जब ग्लेशियर या आइस कैप पिघलते हैं, तो दबाव में कमी आती है, जिससे अंडरग्राउंड गैस और मैग्मा का विस्तार होता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है।

- इस प्रक्रिया को ग्लेशियल अनलोडिंग कहा जाता है, जिसकी अवधारणा वर्ष 1970 के दशक में दी गई थी।

- जलवायु परिवर्तन से प्रभावित वर्षा ज़मीन के नीचे जाकरमैग्मा प्रणालियों के साथ क्रिया कर सकती है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है।

- उदाहरण: आइसलैंड के अंतिम प्रमुख बर्फ-ह्रास काल (Deglaciation) (लगभग 15,000 से 10,000 वर्ष पूर्व) के दौरान, ज्वालामुखी गतिविधि वर्तमान दरों से 30-50 गुना अधिक थी।

- जब ग्लेशियर या आइस कैप पिघलते हैं, तो दबाव में कमी आती है, जिससे अंडरग्राउंड गैस और मैग्मा का विस्तार होता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है।

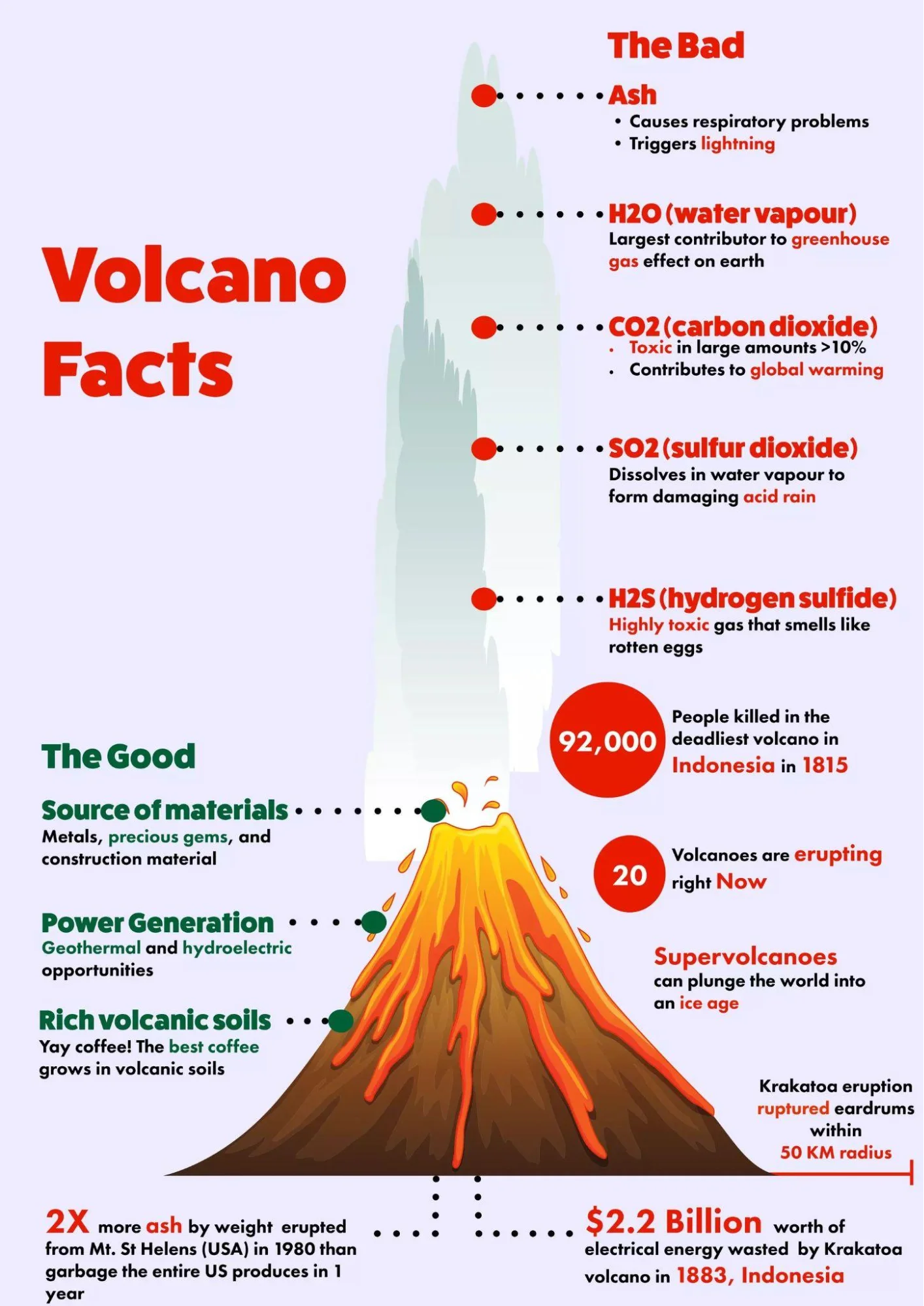

- ज्वालामुखी विस्फोटों के जलवायु प्रभाव:

- अल्पकालिक शीतलन: ज्वालामुखी विस्फोट वायुमंडल में राख और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है तथा पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से ठंडी हो जाती है।

- सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बनाता है जो सौर विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है।

- उदाहरण: माउंट पिनातुबो (1991) ने उत्तरी गोलार्द्ध को एक वर्ष से अधिक समय तक ~0.5°C तक तापमान कम कर दिया।

- दीर्घकालिक वार्मिंग: बार-बार होने वाले विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और मीथेन (CH₄) जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि होती है और यह एक फीडबैक लूप उत्पन्न करता है, जहाँ ग्लेशियर पिघलने से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जो ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया को तेज़ कर देते हैं।

- अल्पकालिक शीतलन: ज्वालामुखी विस्फोट वायुमंडल में राख और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है तथा पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से ठंडी हो जाती है।

हिमनद (ग्लेशियर):

- हिमनद (ग्लेशियर): एक विशाल, धीमी गति से गतिमान बर्फ का द्रव्यमान, जो समय के साथ हिमपात की परतों के संघनन से बनता है।

- निर्माण: हिमपात (Snowfall) लगातार जमा होता है। यह धीरे-धीरे दबाव में आकर फर्न (Firn) में परिवर्तित हो जाता है, फर्न बर्फ और ग्लेशियल आइस के बीच की स्थिति होती है। कई दशकों से लेकर 100 वर्षों या उससे अधिक समय में यह सघन ग्लेशियल बर्फ में बदल जाती है।

- प्रकार :

- अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतीय घाटियों से नीचे प्रवाहित होते हैं।

- आइस शीट्स (50,000 वर्ग किमी से बड़ी) केवल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में मौजूद हैं।

- आइस कैप्स (<50,000 वर्ग किमी) गुंबद के आकार की होती हैं और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- आइसफील्ड्स, हिमशिखरों से छोटे होते हैं तथा अंतर्निहित भू-भाग से प्रभावित होते हैं।

- ग्लेशियल बर्फ का विस्तार: ग्लेशियर पृथ्वी की भूमि सतह का लगभग 10% क्षेत्र कवर करते हैं (~15 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक)।

- समुद्र तल पर प्रभाव: यदि सभी ग्लेशियर और आइस शीट्स पूरी तरह पिघल जाती हैं, तो वैश्विक समुद्र तल 60 मीटर (195 फीट) तक बढ़ सकता है।

- क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्लेशियर: सेलर ग्लेशियर (अंटार्कटिका)

- सबसे लंबाग्लेशियर: बेरिंग ग्लेशियर (अलास्का)।

- नीली हिमनद बर्फ: पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोज़ी दिखाई देती है क्योंकि यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करती है। इसकी घनी, सघन क्रिस्टलीय संरचना, सामान्य फ्रीज़र बर्फ की सरल संरचना के विपरीत, इस प्रभाव को बढ़ाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

मच्छरों के नियंत्रण हेतु AI आधारित स्मार्ट प्रणाली

स्रोत: IE

एक प्रौद्योगिकी-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत, आंध्र प्रदेश द्वारा मच्छरों के नियंत्रण हेतु AI आधारित स्मार्ट प्रणाली (Smart Mosquito Surveillance System- SMoSS) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण करना है।

- SMoSS मच्छरों की प्रजाति, लिंग, जनसंख्या घनत्व और मौसम की स्थिति का पता लगाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सेंसर, ड्रोन तथा IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपकरणों का उपयोग करता है।

- जब मच्छरों की संख्या सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है, तो रीयल-टाइम अलर्ट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अप्रभावी अंधाधुंध छिड़काव के बजाय बेहतर लक्षित छिड़काव और फॉगिंग संभव हो पाती है।

- लागत-प्रभावी लार्वानाशक छिड़काव के लिये ड्रोन का उपयोग किया जाता है, जबकि एक केंद्रीय डैशबोर्ड लाइव निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली का प्रबंधन विशेष एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और जवाबदेही मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ट्रैक की जाएगी।

मच्छर जनित सामान्य बीमारियाँ:

- ज़ीका वायरस रोग: ज़ीका एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है।

- यह संक्रमण गर्भवती महिलाओं में होने पर बच्चों में माइक्रोसेफेली (मस्तिष्क का असामान्य रूप से छोटा आकार) और अन्य जन्म दोष उत्पन्न कर सकता है।

- डेंगू: डेंगू वायरस के कारण होता है और एडीज़ मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके चार सीरोटाइप (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) हैं। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, तेज़ सिरदर्द, आँखों के पीछे दर्द और जोड़ों व मांसपेशियों में तेज़ दर्द शामिल हैं।

- इसका निदान रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, लेकिन डेंगू के लिये कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।

- वर्ष 2024 में भारत में डेंगू के 2.3 लाख से अधिक मामले और 297 मौतें दर्ज की गईं हैं।

- पीत ज्वर (येलो फीवर): एडीज़ एजिप्टी मच्छर के कारण होने वाला एक विषाणुजनित रक्तस्रावी रोग है।

- इससे पीलिया, अंग विफलता, या गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 मौतें दर्ज की जाती हैं।

- "पीत (येलो)" शब्द कुछ रोगियों में होने वाले पीलिया (त्वचा/आँखों का पीला पड़ना) से उत्पन्न हुआ है।

- पीत ज्वर का टीका ‘17D’ के नाम से जाना जाता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सुरक्षित और सुलभ है।

- चिकनगुनिया: यह एक वायरल रोग है जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है। इसके लक्षणों में अचानक तेज़ बुखार, जोड़ों में तीव्र दर्द शामिल हैं। इसका भी कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है।

|

वाहक (Vector) |

मच्छर की प्रजाति (Mosquito Species) |

रोग (Disease) |

रोगजनक का प्रकार (Type of Pathogen) |

|

मच्छर |

एडीज़ (Aedes) |

चिकनगुनिया |

विषाणु |

|

डेंगू |

विषाणु |

||

|

लिम्फेटिक फाइलेरिया (Lymphatic filariasis) |

परजीवी |

||

|

रिफ्ट वैली फीवर |

विषाणु |

||

|

येलो फीवर |

विषाणु |

||

|

ज़ीका |

विषाणु |

||

|

एनाफिलीज़ (Anopheles) |

लिम्फेटिक फाइलेरिया |

परजीवी |

|

|

मलेरिया |

परजीवी |

||

|

ओन्योंग-न्योंग वायरस |

विषाणु |

||

|

क्यूलेक्स (Culex) |

जापानी इंसेफेलाइटिस |

विषाणु |

|

|

लिम्फेटिक फाइलेरिया |

परजीवी |

||

|

वेस्ट नाइल फीवर |

विषाणु |

और पढ़ें: मलेरिया से लड़ने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

रैपिड फायर

फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक

स्रोत: पी.आई.बी

नेशनल बायोबैंक, जिसका हाल ही में CSIR–जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान (IGIB) में उद्घाटन किया गया है। भारत का अपना अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने और भविष्य में व्यक्तिगत उपचार व्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह पहल डेटा-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और व्यक्तिगत चिकित्सा (personalized medicine) के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी।

एक अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य अध्ययन रोग प्रवृत्तियों, उपचार परिणामों को समझने और जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य नीतियों का समर्थन करने के लिये समय के साथ व्यक्तियों पर नज़र रखता है।

नेशनल बायोबैंक:

- बायोबैंक: बायोबैंक एक ऐसा भंडार (repository) होता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये जैविक नमूनों (जैसे- रक्त, ऊतक और DNA) तथा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को संग्रहित, संरक्षित और प्रबंधित करता है।

- उद्देश्य: फिनोम इंडिया परियोजना के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विविध जनसंख्या को प्रतिबिंबित करने वाला एक व्यापक संग्रह तैयार करना है।

- आनुवंशिक संरचना, जीवनशैली और पर्यावरण के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाना, भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक दीर्घकालिक तथा दुर्लभ बीमारियों पर अनुसंधान का समर्थन करना।

- अधिक प्रभावी, लक्षित उपचारों के साथ-साथ शीघ्र निदान की सुविधा प्रदान करना।

- कार्यक्षेत्र: बायोबैंक विभिन्न क्षेत्रों, आयु समूहों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 10,000 विविध भारतीय प्रतिभागियों से जीनोमिक, जीवनशैली तथा नैदानिक डेटा एकत्र करेगा।

- महत्त्व: यह पहल मधुमेह, कैंसर, हृदय रोगों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों जैसी बीमारियों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मज़बूती प्रदान करेगी।

- यूके बायोबैंक से प्रेरित होकर यह कार्यक्रम भारत की विविध जनसंख्या के लिये लक्षित और जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट:

- फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट या फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CHeCK), एक अखिल भारतीय, दीर्घकालिक अध्ययन है जिसे CSIR द्वारा वर्ष 2023 में समय के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिये शुरू किया गया है।

- यह वैज्ञानिकों को रोग पैटर्न, जीन-पर्यावरण अंतःक्रियाओं और उपचारों के प्रति प्रतिक्रिया को उजागर करने में मदद करेगा।

घटना:

- फीनोम, किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले सभी दृश्य गुणों का समुच्चय है,

जो उसके जीन और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं। - इसमें व्यक्ति के शारीरिक लक्षण, व्यवहार और रोगों का जोखिम शामिल होता है अर्थात् यह जेनेटिक निर्देशों का दिखाई देने वाला परिणाम होता है

और पढ़ें: फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CheCK), प्रिसिजन मेडिसिन और बायोबैंक

रैपिड फायर

कोऑपरेटिव स्टैक: PACS के माध्यम से ग्रामीण योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन

स्रोत: ईटी

ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और कुशल बनाने के लिये भारत सरकार एक व्यापक ‘कोऑपरेटिव स्टैक (Cooperative Stack)’ विकसित कर रही है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) पर केंद्रित होगी।

- कोऑपरेटिव स्टैक: यह एक तकनीकी ढाँचा है जिसे ग्रामीण समुदायों को सीधे वित्तीय समावेशन, ऋण पहुँच और सरकारी सब्सिडी जैसी सेवाएँ प्रदान करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- यह किसानों को सहयोग प्रदान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये AI-आधारित तकनीकों, जैसे कि स्वचालित मौसम परामर्श को अपनाएगा।

- PACS की भूमिका: PACS भारत की ग्रामीण ऋण प्रणाली की मूल संरचना हैं जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। सरकार इनका उपयोग योजनाओं के वितरण और क्रियान्वयन के लिये करके यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न लाभ एवं सेवाएँ ग्रामीण किसानों तथा समुदायों तक तेज़ी और दक्षता के साथ पहुँच सकें।

- PACS: ये मूलतः ऋण समितियाँ हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

- PACS ज़मीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को किफायती ऋण, बैंकिंग सेवाएँ और कृषि सहायता प्रदान करती हैं।

- वे ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) और राज्य सहकारी बैंकों (SSB) के साथ भारत की त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाते हैं।

- 1.08 लाख PACS में से लगभग 63,000 कंप्यूटरीकरण के उन्नत चरण में हैं तथा सरकार का लक्ष्य उनमें से 80,000 को पूर्णतः डिजिटल बनाना है।

और पढ़ें: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ