प्रारंभिक परीक्षा

विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 और BioE3 नीति

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने BIRAC और iBRIC+ के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी में समावेशी जनभागीदारी के महत्त्व को उजागर करने के लिये समता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 का आयोजन किया।

- इस कार्यक्रम में BioE3 ढाँचे के तहत वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया गया।

विश्व जैव उत्पाद दिवस

- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2021 में वर्ल्ड बायोइकोनॉमी फोरम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जैव-आधारित उत्पादों की क्षमता के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु कार्रवाई और हरित नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक हैं, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं।

iBRIC+

- iBRIC+ (इंडियन बायोइकोनॉमी रिसर्च एंड इनोवेशन कंसोर्टियम प्लस) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को गति देना है। यह एक सहयोगात्मक, बहु-हितधारक मंच के माध्यम से कार्य करता है।

- iBRIC की बुनियाद पर, यह क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने तथा एक सतत् एवं उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-अर्थव्यवस्था को समर्थन देने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

- यह BRIC का पूरक है, जो शासन में सुधार, मानव संसाधन समानता सुनिश्चित करने, NEP-संरेखित अनुसंधान को बढ़ावा देने, अंतर्विषयी सहयोग को सक्षम करने और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशनों के साथ अनुसंधान एवं विकास को संरेखित करने के लिये एक ढाँचे के तहत 13 DBT संस्थानों को एकीकृत करता है।

जैव उत्पाद क्या हैं?

- परिचय: जैव उत्पाद (Bioproducts) वे ईंधन, सामग्री और रसायन होते हैं जो नवीकरणीय बायोमास से बनाए जाते हैं, जैसे-फसलें, वृक्ष, शैवाल एवं कृषि अपशिष्ट।

- उदाहरण: जैव ईंधन (इथेनॉल, बायोगैस), बायोप्लास्टिक, जैव-आधारित सौंदर्य प्रसाधन (Bio-based cosmetics) और पौधों से प्राप्त औषधियाँ (Plant-derived medicines)।

- महत्त्व: जैव उत्पाद जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण, निर्वनीकरण और जैवविविधता हानि जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

- जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से वे उत्पाद की गुणवत्ता या प्रदर्शन से समझौता किये बिना जलवायु-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देते हैं।

- जैव उत्पादों की श्रेणियाँ:

|

श्रेणी |

उपश्रेणी / उदाहरण |

|

बायोपॉलिमर (Biopolymers) |

|

|

बायोकेमिकल्स (Biochemicals) |

|

|

बायोएडहेसिव्स (Bioadhesives) |

|

|

बायोमेडिसिंस (Biomedicines) |

|

|

बायोपेस्टीसाइड्स (Biopesticides) |

|

- उत्पादन विधियाँ: जैव-उत्पादों का उत्पादन किण्वन, ताप-अपघटन, एंज़ाइम आधारित रूपांतरण और रासायनिक संश्लेषण जैसी विधियों द्वारा किया जाता है।

- जैव अपघटन क्षमता: सभी जैव-उत्पाद जैव अपघटनीय नहीं होते और यह उनके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। (उदाहरण के लिये: जैव-आधारित पेंट जैव अपघटनीय नहीं होता)।

- फीडस्टॉक्स और स्थिरता: प्रमुख स्रोतों में सोयाबीन, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, अलसी, आलू, शैवाल और माइसीलियम (Mycelium) शामिल हैं।

- कई जैव-उत्पाद कृषि या वानिकी अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, जिससे खाद्य आपूर्ति पर दबाव कम होता है। उदाहरण के लिये, सूरजमुखी के बीज निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

BioE3 नीति क्या है?

- परिचय: BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिये जैव प्रौद्योगिकी), वर्ष 2024 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को एकीकृत करके उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है।

- इसका उद्देश्य सतत् प्रथाओं, नवाचार और रोज़गार सृजन के माध्यम से भारत की जैव अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।

- यह भारत के 'नेट ज़ीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने तथा चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- जैव विनिर्माण अवसंरचना: यह नीति अनुसंधान और विकास (R & D), उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा जैव विनिर्माण एवं जैव-एआई हब व बायोफाउंड्रीज़ के निर्माण पर केंद्रित है।

- सतत् जैव-विनिर्माण का समर्थन: 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली' (LiFE) पहल के साथ संरेखित, यह नीति पुनर्योजी जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास का समर्थन करती है जो सतत् और संसाधन-कुशल हैं।

- इसमें ज़िम्मेदार जैव प्रौद्योगिकी विकास सुनिश्चित करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिते नैतिक जैव सुरक्षा और वैश्विक विनियामक संरेखण पर भी ज़ोर दिया गया है।

- कार्यबल विस्तार: विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि नए रोज़गार सृजित किये जा सकें तथा स्थानीय बायोमास का उपयोग करके समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

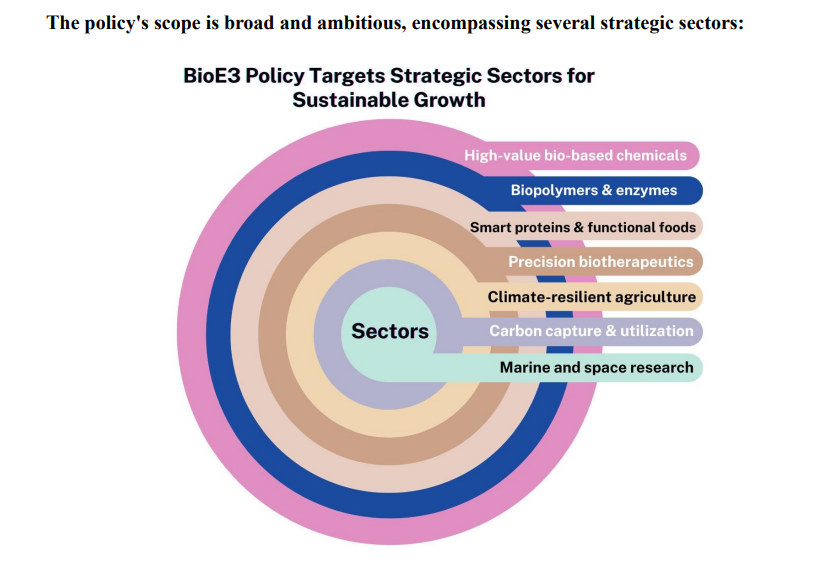

- BioE3 नीति के मुख्य विषय:

- जैव-आधारित रसायन एवं एंज़ाइम: पेट्रोरसायनों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना।

- कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन: पोषक तत्त्वों से भरपूर, सतत् खाद्य स्रोतों का विकास करना।

- परिशुद्ध जैवचिकित्सा: उन्नत लक्षित चिकित्सा उपचार और निदान।

- जलवायु-अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तकनीकों का समर्थन करना।

- कार्बन कैप्चर एवं उपयोग (CCU): कार्बन को कैप्चर करने और पुनः उपयोग करने के लिये प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।

- भविष्योन्मुखी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान: जैव-विनिर्माण में नवीन समाधानों के लिये समुद्री एवं अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी का अन्वेषण करना।

जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी पहल

- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

- अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन

- वन हेल्थ कंसोर्टियम

- बायोटेक पार्क

- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

- जीनोम इंडिया परियोजना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

जीन-एडिटेडजापोनिका राइस

स्रोत: TH

भारतीय वैज्ञानिकों ने जापोनिका राइस (चावल) की किस्मों में फॉस्फेट (फास्फोरस) को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाने के लिये CRISPR-Cas9 तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हो सकती है तथा उर्वरकों के उपयोग में कमी लाई जा सकती है।

- फॉस्फेट दक्षता: जापोनिका चावल की किस्मों में CRISPR-Cas9 जीन-एडिटिंग तकनीक के उपयोग से केवल 10% अनुशंसित फॉस्फेट उर्वरक मात्रा का प्रयोग कर 40% तक उपज में वृद्धि हुई है।

- CRISPR-Cas9 एक जीन-एडिटिंग उपकरण है, जो वैज्ञानिकों को Cas9 एंज़ाइम का उपयोग आणविक कैंची के रूप में करके जीनोम को सटीक रूप से संशोधित करने में सक्षम बनाता है, ताकि DNA को सटीक रूप से काटा जा सके और आनुवंशिक सामग्री को जोड़ा, हटाया या उसकी मरम्मत की जा सके।

- क्रियाविधि: इसमें OsPHO1;2 जीन की एडिटिंग की गई है, जो जड़ से टहनी तक फॉस्फेट स्थानांतरण के लिये ज़िम्मेदार था, इस जीन में संपादन करते समय, दमनकर्त्ता (Repressor) को पूरी तरह हटाने के बजाय, उसके बंधन स्थल (binding site) को हटाया गया है।

- महत्त्व: भारत 4.5 मिलियन टन से अधिक फॉस्फेट उर्वरकों का आयात करता है, जिससे कृषि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिये यह जीन-एडिटिंग दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

भारतीय मृदा में पोषक तत्त्वों की कमी

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा वर्ष 2022 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 85% मृदा के नमूने जैविक कार्बन की कमी से ग्रस्त हैं।

- भारतीय मृदा में पोषक तत्त्वों की स्थिति इस प्रकार है:

- 97% नाइट्रोजन की कमी है, जो फसलों की वृद्धि के लिये अत्यंत आवश्यक है।

- 83% फॉस्फोरस की कमी है, जो जड़ों और बीजों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- 71% पोटैशियम की कमी है, जो पौधों में पानी और पोषक तत्त्वों के प्रवाह को नियंत्रित करता है।

- इसके अतिरिक्त, भारतीय मृदा में बोरॉन (47%), ज़िंक (39%), आयरन (37%) और सल्फर (36%) की भी कमी पाई गई है।

- यह स्थिति पोषण सुरक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि ज़िंक की कमी वाले अनाज कुपोषण को और अधिक गंभीर बना सकते हैं।

और पढ़ें: जीनोम एडिटिंग

रैपिड फायर

वेरा सी. रुबिन वेधशाला

स्रोत: IE

चिली में स्थित खगोलीय सुविधा वेरा सी. रुबिन वेधशाला ( समुद्र तल से 8,684 फीट ऊपर सेरो पचोन पर्वत के ऊपर ) ने अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में सिमोनी सर्वेक्षण दूरबीन का उपयोग करते हुए अपनी पहली परीक्षण छवियाँ (Test Images) जारी कीं।

वेरा सी. रुबिन वेधशाला

- परिचय: यह एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण निरंतर स्कैनिंग के माध्यम से दक्षिणी गोलार्द्ध के रात्रि आकाश का सबसे व्यापक सर्वेक्षण करने के लिये किया गया है।

- इसका नाम अमेरिकी खगोलशास्त्री वेरा सी. रुबिन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1970 के दशक में डार्क मैटर के अस्तित्व का पहला साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

- विशिष्टता: इसका सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र (Wide Field of View) से युक्त है, जो एक ही बार में 40 पूर्ण चंद्रमाओं के बराबर क्षेत्र को कैप्चर करने में सक्षम है। यह क्षमता हबल स्पेस टेलीस्कोप (1%) और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (75%) की तुलना में कहीं अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करती है।

- इसमें 3,200 मेगापिक्सेल वाला विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, जो नग्न आँखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं की तुलना में 100 मिलियन गुना धुँधली वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम है।

- इसके अतिरिक्त, यह सबसे तेज़ गति से घूमने वाले टेलीस्कोप है, जो केवल पाँच सेकंड में अपनी स्थिति को समायोजित करने में सक्षम है।

- उद्देश्य: यह डार्क एनर्जी (68%) और डार्क मैटर (27%) की प्रकृति की खोज करने में सहायक होगा, जो मिलकर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं, जबकि दृश्य पदार्थ (Visible Matter) केवल 5% है।

- इसका उद्देश्य कुछ प्रमुख खगोलीय प्रश्नों को संबोधित करना है, जिनमें शामिल हैं — आकाशगंगा का निर्माण, हमारे सौरमंडल में 9वें ग्रह का अस्तित्व और पृथ्वी के लिये किसी क्षुद्रग्रह से खतरे की संभावना।

और पढ़ें: डार्क मैटर और डार्क एनर्जी

रैपिड फायर

ग्रेट हॉर्नबिल

स्रोत: TH

हाल ही में केरल के कन्नूर के तटीय क्षेत्र में ग्रेट हॉर्नबिल (मलयालम में मलमुझक्की वेझंबल) को देखा गया।

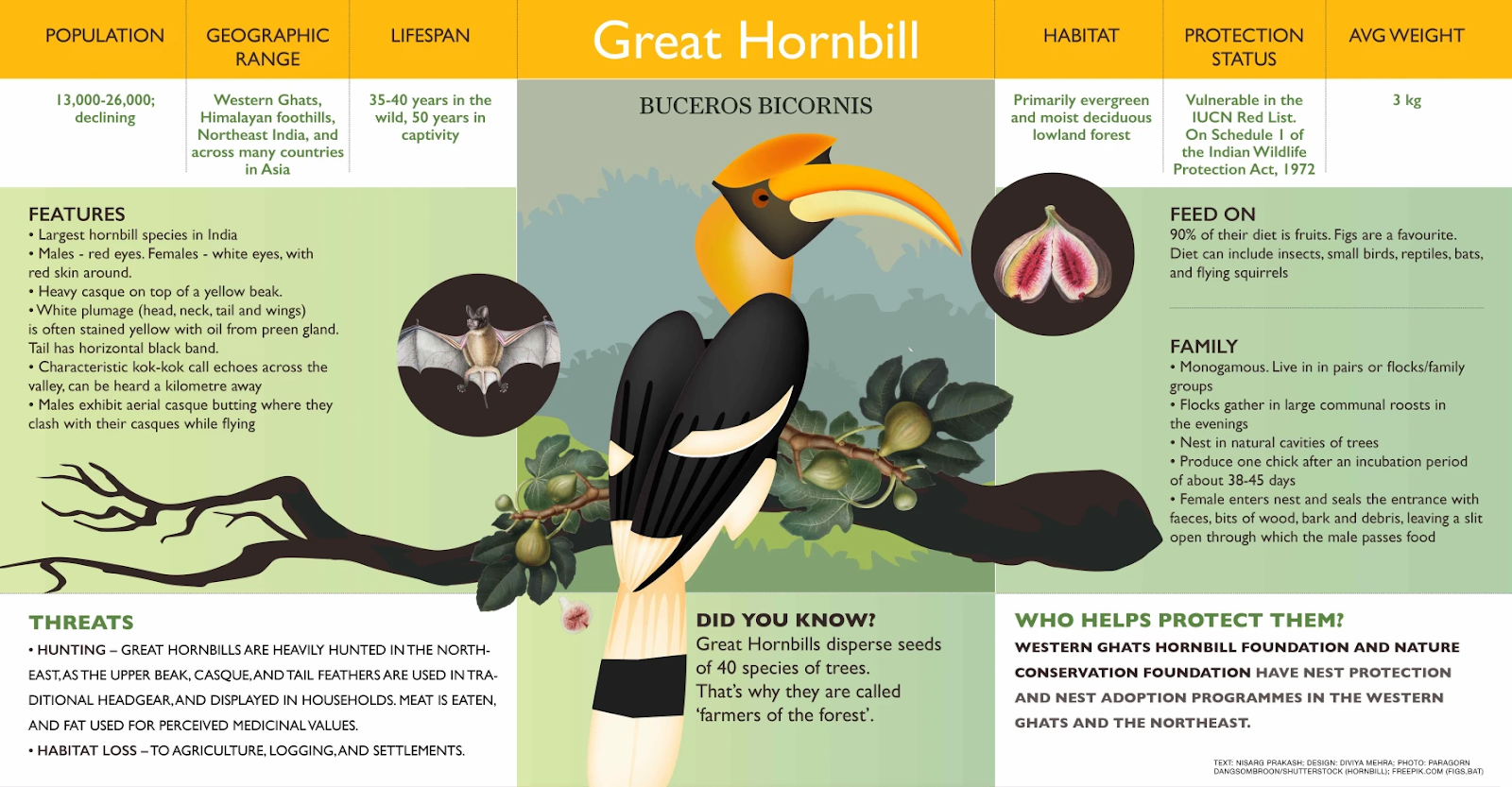

ग्रेट हॉर्नबिल ( बुसेरोस बाइकोर्निस )

- परिचय: यह एक बड़ा पक्षी है (लंबाई 95–120 सेमी, वजन लगभग 3 किलोग्राम), जो बुसेरोटिडी (Bucerotidae) परिवार से संबंधित है। इसकी पहचान मुड़ी हुई पीली चोंच और उसके ऊपर स्थित एक खोखले कास्क (casque) से होती है। यह मुख्यतः फलभक्षी (frugivorous) होता है, लेकिन यह छोटे जीवों का शिकार भी करता है।

- भौगोलिक सीमा: भारत, भूटान, नेपाल, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में मूल रूप से पाया जाता है।

- भारत में यह पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

- यह केरल और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों का आधिकारिक राज्य पक्षी है।

- नगालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध "हॉर्नबिल महोत्सव" इसी के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी नागा समुदाय द्वारा सबसे आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है।

- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों तथा आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। यह घने पुराने पेड़ों को पसंद करता है, जिनमें बड़े प्राकृतिक गड्ढे (cavities) होते हैं ताकि वह उनमें घोंसला बना सके। तटीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति अत्यंत दुर्लभ है।

- यह आमतौर पर 600–2000 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाने वला यह पक्षी वृक्षवासीय (Arboreal), दिवाचर (Diurnal) और गैर-प्रवासी (Non-Migratory) है।

- इसे सबसे बड़ा खतरा मानवों द्वारा शिकार और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से है।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: संवेदनशील

- CITES: परिशिष्ट I

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I

और पढ़ें: हॉर्नबिल और ट्रॉपिकल वन

रैपिड फायर

पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस

स्रोत: CIFRI

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFRI) के शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में साइप्रिनिड मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम पिथिया डिब्रूगढ़ेंसिस (Pethia Dibrugarhensis) रखा गया है।

- इसका नाम असम के डिब्रूगढ़ ज़िले के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे पहली बार देखा गया था।

पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस

- वर्गीकरण: यह मछली साइप्रिनिडी (Cyprinidae) परिवार (जिसमें कार्प (Carps) और मिनोज़ (Minnows) भी शामिल हैं) से संबंधित है, जिसे सामान्यतः "बार्ब्स (Barbs)" के रूप में जाना जाता है, यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाई जाने वाली छोटे से मध्यम आकार की मीठे पानी की मछलियाँ हैं।

- हालाँकि इस प्रजाति में सामान्य बर्बल्स (barbels) नहीं पाए जाते, फिर भी इसकी आकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे बार्ब की श्रेणी में रखा गया है।

- आवास: यह मछलियाँ मटमैले-रेतीले-पथरीली सतह वाले मध्यम तेज प्रवाह वाले पानी में पाई जाती है तथा वहाँ की स्थानीय मीठे पानी की अन्य प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहती है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- अपूर्ण पार्श्व रेखा

- पूँछ के पास काले रंग का धब्बा

- ह्यूमेरल चिह्न तथा बर्बल्स का अभाव

ICAR-CIFRI

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी, जो भारत में अंतर्देशीय खुले जल मत्स्य पालन के सतत् प्रबंधन के लिये समर्पित है।

- इसका मुख्यालय बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है और यह मत्स्य पालन, जलीय जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ब्रह्मपुत्र नदी

- ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील (तिब्बत) के पास चेमायुंगदुंग हिमनद (ग्लेशियर) से होता है, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग/दिहांग के नाम से जाना जाता है।

- यह तिब्बत (चीन), भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है।

- प्रमुख सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जियाभाराली, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोश, तीस्ता, दिखो, धनसिरी और कोपिली शामिल हैं।

- असम में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।

और पढ़ें: मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन