प्रारंभिक परीक्षा

आदि कर्मयोगी और तलाश

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला (Regional Process Lab - RPL) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है।

- साथ ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) ने तलाश (TALASH – Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub) कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों के समग्र विकास को समर्थन देना है।

आदि कर्मयोगी क्या है?

- परिचय: आदि कर्मयोगी एक उत्तरदायी शासन के लिये राष्ट्रीय मिशन है, जिसे 20 लाख जनजातीय स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन अभिकर्त्ताओं का एक कुशल समूह तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। ये कार्यकर्त्ता समावेशी विकास को गति देंगे और जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।

- यह मिशन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के साथ समन्वय में कार्य करता है, जिसमें अभिसरण (Convergence), समुदाय की भागीदारी और क्षमता वृद्धि पर बल दिया गया है।

- उद्देश्य:

- स्थानीय नेतृत्व का निर्माण: राज्य मास्टर प्रशिक्षकों (SMT), ज़िला मास्टर प्रशिक्षकों (DMT) और ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों का विकास करना।

- अंतिम छोर तक सेवा वितरण को सुदृढ़ करना: दूरदराज़ के क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवा वितरण को प्रभावी बनाना।

- समुदाय-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना: जनजातीय समुदायों को गरिमा, सहानुभूति और उद्देश्यपूर्ण भागीदारी के साथ सशक्त बनाना।

- क्रियान्वयन: पाँच दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के SMT को बेंगलुरु स्थित RPL में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- ये प्रशिक्षक आगे चलकर राज्य स्तरीय प्रक्रिया प्रयोगशालाएँ (SPL) संचालित करेंगे, जहाँ वे ज़िला मास्टर प्रशिक्षकों (DMT) को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है ताकि सहभागिता आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके तथा प्रशिक्षण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह निरंतर अधिगम और नेतृत्व के विकास का भी समर्थन करता है।

- आदि कर्मयोगी मिशन स्थानीय स्तर की योजना, त्वरित शिकायत निवारण और साझा कार्यान्वयन के माध्यम से उत्तरदायी शासन को समर्थन देता है। यह मिशन जनजातीय कार्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, शिक्षा, और वन विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को एक साथ लाता है।

तलाश क्या है?

- परिचय: तलाश (TALASH) एक नवाचारी मंच है, जिसे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत के सहयोग से शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में पढ़ने वाले 1.38 लाख से अधिक छात्रों के समग्र विकास को समर्थन देना है।

- तलाश मंच जनजातीय छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल और कॅरियर की स्पष्टता प्रदान करके उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ भी मेल खाता है, जो समावेशी तथा समान शिक्षा पर बल देती है।

- तलाश को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब तक 75 एकलव्य विद्यालयों के 189 शिक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 के अंत तक, यह कार्यक्रम सभी EMRS को शामिल कर लेगा।

- तलाश (TALASH) की प्रमुख विशेषताएँ:

- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychometric Assessments): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के ‘तमन्ना (Tamanna)’ फ्रेमवर्क पर आधारित इस मूल्यांकन में छात्र अभिरुचि परीक्षण देते हैं और उन्हें एक व्यक्तिगत कॅरियर कार्ड प्रदान किया जाता है।

- कॅरियर परामर्श (Career Counselling): यह छात्रों को उनके लक्ष्यों को उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप समन्वयित करने में सहायता करता है।

- जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल: इंटरैक्टिव पाठों के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास और सांवेगिक बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है।

- शिक्षकों के लिये ई-लर्निंग: शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों तथा प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, जिससे वे छात्रों का मार्गदर्शन और मेंटरिंग प्रभावी ढंग से कर सकें।

नोट: तमन्ना (Tamanna) एक रुझान परीक्षण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NCERT और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा विकसित किया गया है। यह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं व संभावनाओं को समझने में सहायता करता है।

- यह परीक्षण स्वैच्छिक है, इसमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की कोई अवधारणा नहीं है और इसका उद्देश्य विषय चयन थोपना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन प्रदान करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है? (a)1, 2 और 3 उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

स्रोत: TH

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के कई छात्रों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)

- EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा वर्ष 1998 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।

- उद्देश्य: खेल, संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण सहित समग्र विकास के साथ एकीकृत CBSE-आधारित निर्देश प्रदान करके आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना।

- पुनर्गठन और विस्तार: इस योजना को वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। अब EMRS उन ब्लॉकों में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ 50% से अधिक ST आबादी है और कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति रहते हैं। इसका लक्ष्य वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों की स्थापना करना है।

- शासन व्यवस्था: इन विद्यालयों का संचालन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा किया जाता है, जो कि MoTA के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- ये विद्यालय सहशैक्षिक और पूर्णतः आवासीय होते हैं, जिन्हें नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए स्थापित किया गया है।

- ये CBSE पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ सभी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

- बुनियादी ढाँचा में कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये स्थान शामिल होते हैं।

- प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 480 छात्रों की होती है, जिसमें लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाती है।

- 10% तक सीटें गैर-जनजातीय (non-ST) छात्रों को आवंटित की जा सकती हैं।

- खेल कोटा के अंतर्गत 20% आरक्षण एथलेटिक्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी ST छात्रों के लिये निर्धारित है।

जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल

- राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (RGNF)

- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

- राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

और पढ़ें: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में भर्ती संबंधी चिंताएँ

रैपिड फायर

चुंबकीय क्षेत्र मापन में प्रगति

स्रोत: पी.आई.बी

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों ने रमन-ड्रिवन स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी (RDSNS) नामक एक तकनीक विकसित की है, जिसे ऑल-ऑप्टिकल क्वांटम मैग्नेटोमीटर में शामिल कर चुंबकीय क्षेत्र के मापन को बेहतर बनाया जा सकता है।

RDSNS (रमन-ड्रिवन स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी):

- परिचय: RDSNS एक उन्नत ऑल-ऑप्टिकल तकनीक है, जो लेज़र प्रकाश और रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिये विकसित की गई है।

- परमाणु स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म और अनियमित स्पिन गतिविधियाँ प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें स्पिन नॉइज़ कहा जाता है।

- जब ये परमाणु किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, तो इस शोर के पैटर्न में परिवर्तन आता है।

- लेज़र प्रकाश के माध्यम से इन परिवर्तनों का पता लगाकर वैज्ञानिक बिना परमाणुओं को बाधित किये चुंबकीय क्षेत्र को माप सकते हैं।

- मुख्य लाभ:

- यह तकनीक बिना चुंबकीय परिरक्षण (shield-free) के भी कार्य कर सकती है।

- यह कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और फील्ड में इस्तेमाल योग्य होती है।

- इसमें विस्तृत डायनामिक रेंज और उच्च संवेदनशीलता होती है।

- यह बाहरी या शोरयुक्त वातावरण में भी प्रभावी रूप से कार्य करती है तथा विद्युत एवं यांत्रिक हस्तक्षेप के प्रति प्रतिरोधी होती है।

- अनुप्रयोग: RDSNS का उपयोग चिकित्सीय इमेजिंग (MRI के विकल्प के रूप में), भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों (खनिजों की पहचान), अंतरिक्ष अन्वेषण (ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र) और क्वांटम अनुसंधान (परमाणु और स्पिन अध्ययन) में किया जा सकता है।

मैग्नेटोमीटर:

- परिचय: मैग्नेटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता और दिशा मापने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः चिकित्सीय इमेजिंग, नेविगेशन और पृथ्वी/अंतरिक्ष अध्ययन में किया जाता है।

- महासागर अन्वेषण में, यह जहाज़ों के अवशेषों, विमान के मलबे और समुद्र तल पर भू-वैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाने में सहायता करता है।

- कार्यप्रणाली: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे और निकल के कारण उत्पन्न होता है तथा यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है।

- मैग्नेटोमीटर इस बदलाव का पता चुंबकीय रीडिंग (सामान्यतः 1 हर्ट्ज़ पर) रिकॉर्ड करके लगाते हैं। जब यह उपकरण लोहे जैसे पदार्थों (जैसे लंगर, मलबा या बेसाल्ट) से टकराता है, तो यह चुंबकीय विसंगतियाँ यानी क्षेत्र में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव को पहचान लेता है।

- आधुनिक मैग्नेटोमीटर: आधुनिक मैग्नेटोमीटर जैसे कि ऑप्टिकली पंप्ड एटॉमिक मैग्नेटोमीटर (OPAMs) और स्पिन-एक्सचेंज रिलैक्सेशन-फ्री (SERF) उपकरण, लेज़र प्रकाश तथा क्षारीय धातु परमाणुओं (जैसे रुबिडियम) का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ मापते हैं।

- हालाँकि, इन्हें संचालित करने के लिये महँगे चुंबकीय परिरक्षण की आवश्यकता होती है, ये केवल शोर-रहित प्रयोगशाला स्थितियों में ही कार्य करते हैं और इनकी पता लगाने की सीमा सीमित होती है।

और पढ़ें: आदित्य-एल1: सूर्य की कक्षा में मैग्नेटोमीटर बूम की तैनाती

रैपिड फायर

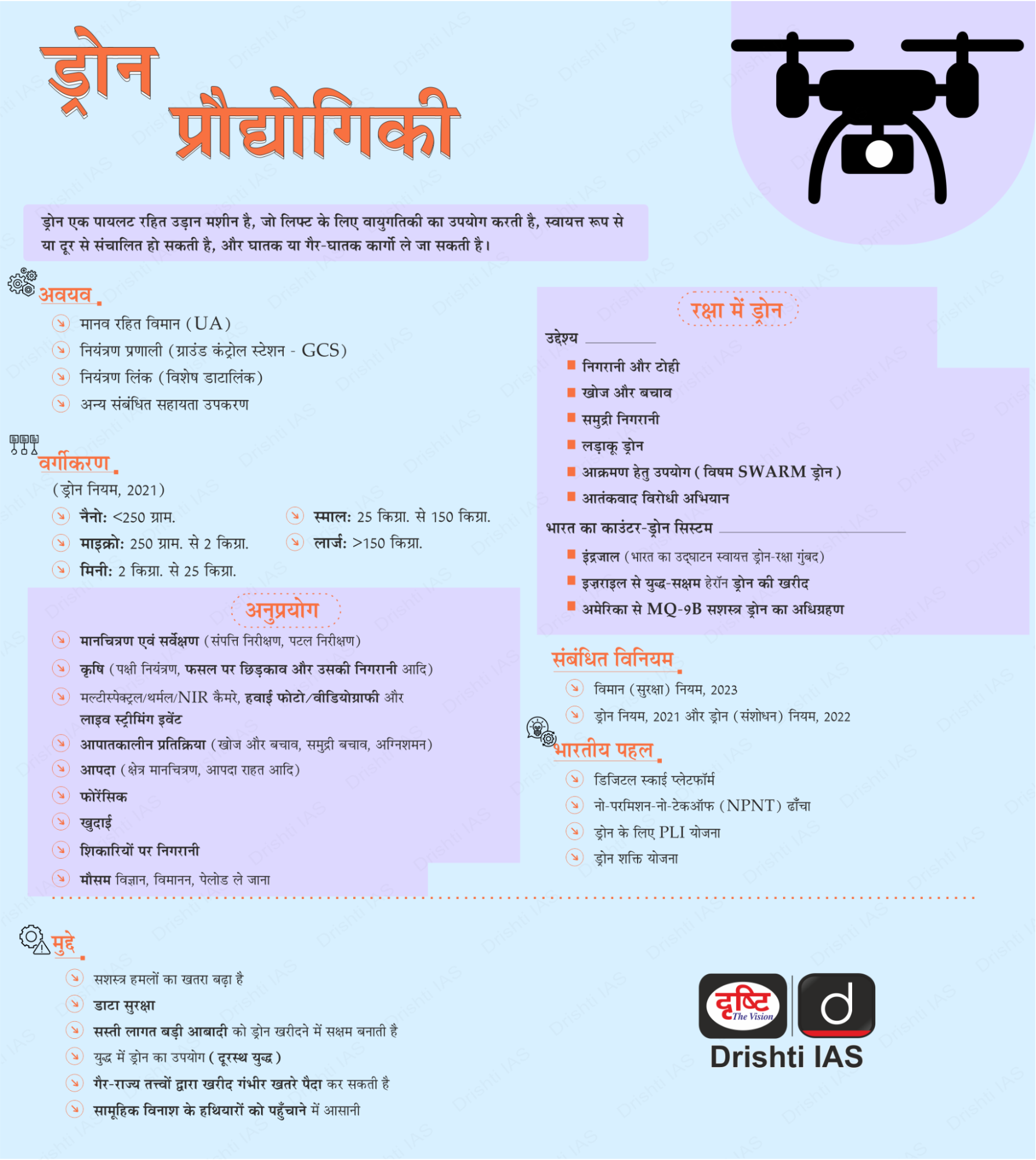

स्वदेशी मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन

स्रोत: TH

भारत 87 स्वदेशी रूप से विकसित मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन की खरीद प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है, जिनमें कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इसका उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना और समुद्री एवं स्थलीय सीमाओं पर निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करना है।

- यह पहला अवसर है जब ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारतीय निजी निर्माताओं को MALE ड्रोन की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है, जो पहले इज़रायल से आयात किये जाते थे।

- ये ड्रोन 35,000 फीट तक की ऊँचाई पर 30 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता प्रदान करेंगे तथा विभिन्न भू-भागों में ISR (खुफिया, निगरानी और टोही) सहायता प्रदान करेंगे।

भारत के स्वदेशी ड्रोन:

|

ड्रोन का नाम |

प्रमुख विशेषताएँ |

|

लक्ष्य |

लक्ष्य ड्रोन जिसका उपयोग "टोही" और लक्ष्य की पहचान के लिये किया जाता है |

|

निशांत |

मल्टी-मिशन UAV (मानवरहित हवाई वाहन), दिन/रात दोनों में संचालित करने में सक्षम, इसका उपयोग निगरानी, लक्ष्य की ट्रैकिंग और तोपखाने की फायर सुधार के लिये किया जाता है। |

|

रुस्तम -1 |

शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (SR-RPAS, 800 किलोग्राम श्रेणी), यह प्रणाली खुफिया एकत्रीकरण (ISR), लक्ष्य पहचान, और छवि विश्लेषण जैसे कार्यों को अंजाम देती है। |

|

TAPAS/रुस्तम-2 |

MALE UAV को खुफिया एकत्रीकरण, निगरानी, लक्ष्य पहचान और टोही (ISTAR) भूमिकाओं के लिये विकसित किया गया है। |

|

आर्चर |

हथियारयुक्त शॉर्ट-रेंज UAV; इसका उपयोग टोही, निगरानी (surveillance) और कम तीव्रता वाले संघर्षों (low-intensity conflict) में किया जाता है। |

और पढ़ें: आधुनिक युद्ध में UAV

रैपिड फायर

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व (Sariska Tiger Reserve- STR) के महत्त्वपूर्ण बाघ आवास (Critical Tiger Habitat- CTH) की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है , जिसके लिये सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम मंज़ूरी का इंतजार है।

- सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर STR से जुड़े कई मुद्दों की जाँच कर रहा है, जिसमें इसकी सीमाओं का युक्तिकरण भी शामिल है। इसकी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Central Empowered Committee- CEC) ने गाँवों के स्थानांतरण और मवेशियों के चरने जैसी मानवीय बाधाओं को दूर करने के लिये बदलावों की सिफारिश की है।

- प्रस्तावित परिवर्तन: युक्तिकरण के परिणामस्वरूप CTH 881.11 वर्ग किमी से बढ़कर 924.49 वर्ग किमी हो जाएगा, जबकि बफर जोन 245.72 वर्ग किमी से घटकर 203.2 वर्ग किमी. हो जाएगा, जिससे विकासात्मक दबावों के साथ संरक्षण आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सकेगा।

- पारिस्थितिक और कानूनी संदर्भ: CTH को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है और इसे मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिये।

- इस पुनर्सीमांकन से बाघों के आवास के निकट होने के कारण बंद पड़े 50 से अधिक खनन कार्यों को लाभ हो सकता है।

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व: अरावली पहाड़ियों के भीतर राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य बना दिया गया था।

- अपने समृद्ध इतिहास के लिये प्रसिद्ध इस स्थान पर कंकरवाड़ी किला है, जहाँ औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद किया था तथा पांडवों से जुड़ा पांडुपोल हनुमान मंदिर भी है।

- यहाँ का भूदृश्य चट्टानी भूभाग, घास के मैदान, झाड़ीदार काँटेदार जंगल और अर्द्ध-पर्णपाती वनों से युक्त है। यहाँ की वनस्पतियों में ढोक, सालार, कदया, बेर, गुगल और बाँस शामिल हैं।

- इस रिज़र्व में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और लकड़बग्घे सहित विविध जीव-जंतु पाए जाते हैं।

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व जयसमंद झील और सिलिसेढ़ झील जैसे स्थलों से भी घिरा हुआ है।

और पढ़ें: सरिस्का बाघ रिज़र्व