रैपिड फायर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की विधायी शक्ति की पुष्टि

स्रोत: द हिंदू

नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में राज्य विधायिकाओं की भूमिका और न्यायिक आदेशों के साथ उनके संबंध को स्पष्ट करता है।

नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला, 2012

- परिचय: वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को माओवाद-विरोधी अभियानों में विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि विशेष पुलिस अधिकारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है तथा ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

- इन निर्देशों के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाद में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 लागू किया, जिससे पूर्ववर्ती सलवा जुडूम और कोया कमांडो के समान एक सहायक बल का गठन संभव हो गया।

- याचिकाकर्त्ताओं ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यह नया विधान सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के आदेश का उल्लंघन करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने उसके वर्ष 2011 के निर्देशों का अनुपालन किया है और अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने कहा कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, जब तक कि वे असंवैधानिक या अधिकार-विहीन न हों।

- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायी कार्यों को केवल संवैधानिक वैधता या विधायी क्षमता के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है।

- इसने इस बात पर बल दिया कि विधायिका अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए कानून बना सकती है, किसी निर्णय के आधार को हटा सकती है, या निरस्त किये गए कानूनों को वैध बना सकती है।

- समान न्यायिक निर्णय: इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी निर्णय को सीधे खारिज किये बिना उसके आधार को हटाने के लिये कानून में संशोधन करने या पूर्वव्यापी कानून बनाने की विधायिका की शक्ति को बरकरार रखा है।

सलवा जुडूम और कोया कमांडो

- सलवा जुडूम एक राज्य समर्थित नक्सल विरोधी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ में की गई थी जिसमें माओवादी उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिये जनजातीय युवाओं को संगठित किया गया था।

- कोया कमांडो मुख्य रूप से कोया जनजाति के जनजाति के युवा थे, जिन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता के लिये सलवा जुडूम आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में भर्ती किया गया था।

और पढ़ें: राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

रैपिड फायर

अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण हेतु उच्च दक्षता वाली सामग्री

स्रोत: पी.आई.बी.

नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (Centre for Nano and Soft Matter Sciences- CeNS), बंगलूरू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट-आधारित ऊर्जा भंडारण सामग्री विकसित की है, जिसने सुपरकैपेसिटर के प्रदर्शन को बढ़ाया है।

लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट ऊर्जा भंडारण सामग्री:

- परिचय: यह एक उन्नत नैनोसंरचित यौगिक है, जो सिल्वर नियोबेट (AgNbO₃)- जोकि एक सीसा रहित और पर्यावरण-अनुकूल पेरोवस्काइट पदार्थ है- को लैंटानम (एक दुर्लभ-पृथ्वी तत्त्व) के साथ मिश्रित करके बनाया गया है।

- महत्त्व:

- इस डोपिंग से नैनोकणों का आकार कम हो गया है, ऊर्जा भंडारण के लिये सतह क्षेत्र में वृद्धि हुई है तथा तीव्र चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों के लिये विद्युत चालकता में सुधार हुआ है।

- इसने उपयोग के दौरान किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि (100% कूलम्बिक दक्षता) न करते हुए उत्कृष्ट ऊर्जा प्रतिधारण (118%) भी सुनिश्चित किया।

- यह पर्यावरण हेतु भी अनुकूल है, सीसा रहित है और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त है।

- अनुप्रयोग: पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में उपयोग किया जाता है, एक प्रोटोटाइप सुपरकैपेसिटर के माध्यम से LCD डिस्प्ले को सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

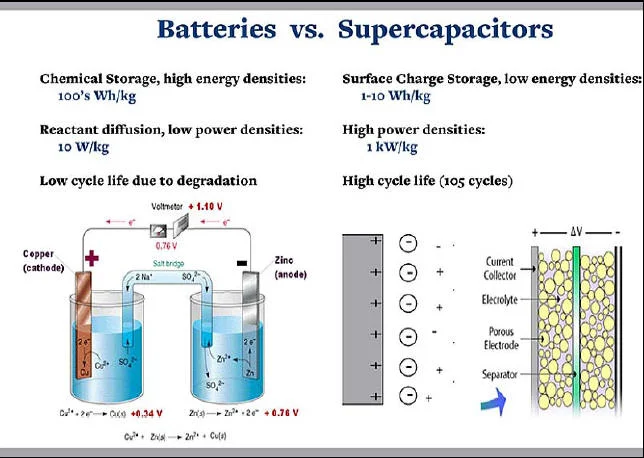

सुपरकैपेसिटर:

- सुपरकैपेसिटर, एक विद्युत रासायनिक उर्जा भंडारण उपकरण है। इन्हें अल्ट्राकैपेसिटर के रूप में भी जाना जाता है। यह पारंपरिक कैपेसिटर और बैटरी के बीच के अंतर को कम करते हैं।

- वे उच्च शक्ति घनत्व, तीव्र चार्ज-डिस्चार्ज और लंबा जीवन चक्र (लाखों चक्र) प्रदान करते हैं।

- बैटरी के विपरीत वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पृथक्करण के माध्यम से ऊर्जा संग्रहीत करते हैं जिससे वे अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं।

- इनमें बैटरी की तुलना में ऊर्जा घनत्व कम होता है, लेकिन इसे लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट जैसे पदार्थ डोपिंग के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

और पढ़ें: रैपिड डिवाइस चार्जिंग के लिये पेपर-बेस्ड सुपरकैपेसिटर

रैपिड फायर

विषैले SO₂ का पता लगाने हेतु कम लागत वाला सेंसर

स्रोत: पी.आई.बी

बंगलूरू स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़ (CeNS) के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला, अत्यंत संवेदनशील सेंसर विकसित किया है, जो सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) की अत्यंत कम सांद्रता पर भी पहचान कर सकता है।

- वैज्ञानिकों ने निकेल ऑक्साइड (NiO) और नियोडिमियम निकेल (NdNiO₃) को मिलाकर एक सेंसर तैयार किया है। इसमें NiO गैस रिसेप्टर (गैस ग्रहण करने वाला) की भूमिका निभाता है, जबकि NdNiO₃ ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है, जो पता लगाने के संकेतों को प्रसारित करता है।

- यह सेंसर सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को केवल 320 पार्ट्स प्रति बिलियन (ppb) जैसी बेहद कम सांद्रता पर भी पहचान सकता है, जो कई वाणिज्यिक सेंसरों से बेहतर है।

- यह सेंसर उपयोगकर्त्ता-अनुकूल थ्रेशोल्ड अलर्ट सिस्टम (हरा: सुरक्षित, पीला: चेतावनी) के साथ वास्तविक समय में SO₂ का पता लगाता है, जिससे यह औद्योगिक और शहरी स्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिये आदर्श बन जाता है।

- सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂): यह एक रंगहीन, पानी में घुलनशील विषाक्त गैस है, जो मुख्यतः वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जित होती है। इस गैस के अत्यंत सूक्ष्म संपर्क से भी श्वसन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा का दौरा और दीर्घकालिक फेफड़ों की क्षति।

और पढ़ें: पार्टिकुलेट मैटर और SO₂ नियंत्रण

रैपिड फायर

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती

स्रोत: पीआईबी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती (6 जुलाई) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक नीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए भारत के आधुनिक विकास में उनकी प्रासंगिकता को भी उजागर किया।

- जन्म और प्रारंभिक जीवन: डॉ. मुखर्जी का जन्म कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में हुआ था। वे प्रसिद्ध शिक्षाविद् और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर अशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे।

- शैक्षणिक उत्कृष्टता: डॉ. मुखर्जी ने इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

- डॉ. मुखर्जी वर्ष 1934 में 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने।

- उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका "बंग वाणी" तथा 1940 के दशक में द नेशनलिस्ट की शुरुआत की।

- राजनीतिक जीवन: 1920 के दशक में डॉ. मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल हुए, लेकिन नेतृत्व से वैचारिक मतभेदों के कारण बाद में त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1937 में बंगाल में एक प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।

- वर्ष 1940 में हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बने और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।

- उन्होंने वर्ष 1951 में अखिल भारतीय भारतीय जन संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई।

- स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका: डॉ. मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।

- चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- वैचारिक दृष्टिकोण: उन्होंने राष्ट्रवाद, हिंदू सांस्कृतिक पहचान तथा एक अखंड भारत का समर्थन किया। वे अनुच्छेद 370 के विरोधी थे, यह कहते हुए कि एक राष्ट्र में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते।

- भारत के भाषाई आधार पर विभाजन का विरोध किया तथा प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर एकता की वकालत की।

- वे जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गए और वर्ष 1953 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

- विरासत: राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी तीखी बहस के लिये उन्हें "संसद का शेर" कहा जाता है।

और पढ़ें: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी