रैपिड फायर

भारत का पहला सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने महाराष्ट्र के कोपरगाँव में भारत के पहले सहकारी मल्टी-फीड कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र का उद्घाटन किया।

- यह संयंत्र प्रतिदिन 12 टन CBG और गुड़/शीरे से 75 टन पोटाश का उत्पादन करेगा, जिससे आयात में कमी आएगी।

- कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG): यह एक नवीकरणीय ईंधन है जो बायोमास और जैविक अपशिष्ट (कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, गन्ना प्रेस मिट, सीवेज) से अवायवीय अपघटन (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन) के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

- विशेषताएँ: CNG के समान ऊष्मीय मूल्य (पूर्ण दहन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा)। CBG ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में CNG की जगह ले सकता है।

- CBG के लाभ:

- पर्यावरण-अनुकूल: जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प, जो वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

- अपशिष्ट प्रबंधन: जैविक अपशिष्ट को ईंधन में परिवर्तित करता है, प्रदूषण को कम करता है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।

- ऊर्जा सुरक्षा: तेल आयात को कम करता है और भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाता है (वर्तमान में लगभग 6%, वर्ष 2030 तक 15% का लक्ष्य)।

- भारत की पहल:

- SATAT (किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प) योजना: इसका उद्देश्य 62 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक अपशिष्ट का उपयोग करके CBG का उत्पादन करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी, रोज़गार सृजन होगा और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन एवं प्रदूषण में कमी आएगी।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC): CBG और पोटाश इकाइयों के लिये NCDC के माध्यम से 15 चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने की योजना है।

|

विशेषता |

CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस) |

CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस/संपीड़ित प्राकृतिक गैस) |

|

स्रोत |

बायोमास और जैविक अपशिष्ट से उत्पादित। |

जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस क्षेत्र) से निष्कर्षित किया गया। |

|

पर्यावरणीय प्रभाव |

पर्यावरण के अनुकूल, वायु प्रदूषण (जैसे, पराली दहन) को कम करता है, अपशिष्ट का उपयोग करता है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। |

पेट्रोल/डीज़ल की तुलना में स्वच्छ है, लेकिन यह जीवाश्म ईंधन-आधारित है और यदि इसे कुशलतापूर्वक कैप्चर न किया जाए तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करता है। |

|

आयात पर निर्भरता |

स्थानीय बायोमास से घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है। |

वित्त वर्ष 2025 में प्राकृतिक गैस के मामले में आयात निर्भरता 50.8% थी, जिससे विदेशी निर्भरता बढ़ रही है। |

|

व्यावसायिक व्यवहार्यता |

ग्रामीण रोज़गार और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देता है। |

पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण आजीविका सृजन की सीमित संभावनाएँ। |

रैपिड फायर

पंडित छन्नूलाल मिश्र: ठुमरी के महान गायक का निधन

पंडित छन्नूलाल मिश्र, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित गायक और बनारस घराने के महामानवी का निधन हो गया। वह ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी जैसी अर्द्ध-शास्त्रीय शैलियों में एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं।

- वह पूरब अंग ठुमरी की अपनी विशेष शैली के लिये प्रसिद्ध थे और उन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण तथा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

ठुमरी

- परिचय: ठुमरी उत्तर भारत का एक अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत रूप है, जिसका उद्भव उन्नीसवीं सदी में नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ। यह अपनी भावनात्मक गहराई (Emotional Depth), माधुर्यपूर्ण सुंदरता (Melodic Beauty) और अभिव्यंजनात्मक कहन (Expressive Storytelling) के लिये जानी जाती है।

- 1856 में अवध के पतन के बाद, इसका केंद्र बनारस स्थानांतरित हो गया, जहाँ इसमें एक आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण स्वर (राधा-कृष्ण विषय-वस्तु/थीम) प्रबल हुआ।

- विशिष्टता: यह रागदारी के सख्त नियमों के बजाय भाव (Emotion) पर ज़ोर देती है और ताने-बाने/आशु रचना में स्वतंत्रता (Freedom in Improvisation) की अनुमति देती है।

- प्रभाव: इसमें होरी, कजरी, दादरा, झूला, चैती तथा अन्य लोक एवं अर्द्ध-शास्त्रीय रूपों के तत्त्व समाहित हैं।

- ठुमरी के प्रकार:

- पूरबी ठुमरी (धीमी लय): गीतात्मक और गहन भावनापूर्ण, मुख्यतः बनारस घराने से संबंधित।

- पंजाबी ठुमरी (तेज़ लय): ऊर्जावान और जीवंत, पटियाला घराने से संबद्ध।

- प्रमुख घराने: बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

- परिचय: हिंदुस्तानी संगीत, जिसका प्रचलन मुख्यतः उत्तर भारत में है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत शैली है।

- मुख्य विशेषताएँ एवं शैलियाँ: यह काफी हद तक केंद्रीय रूप से मुखर-केंद्रित है, जहाँ ध्रुपद और खय्याल शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ठुमरी, धमार, तराना, टप्पा, कव्वाली और गज़ल अर्द्ध-शास्त्रीय हिंदुस्तानी शैलियाँ हैं।

|

और पढ़ें: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत |

रैपिड फायर

सैन्य अभ्यास कोंकण 2025

भारतीय नौसेना और ब्रिटेन रॉयल नेवी ने भारत के पश्चिमी तट पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कोंकण-25 शुरू किया है, जो दो दशकों से बढ़ती नौसैनिक अंतर-संचालन क्षमता का प्रतीक है।

- सैन्य अभ्यास कोंकण: वर्ष 2004 में पहली बार आयोजित, सैन्य अभ्यास कोंकण एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।

- वर्ष 2025 का संस्करण दोनों देशों के करियर स्ट्राइक ग्रुप (ब्रिटेन का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और भारत का INS विक्रांत) की भागीदारी वाला पहला सैन्य अभ्यास है।

- इस सैन्य अभ्यास में पेशेवर आदान-प्रदान और यात्राओं के साथ एक बंदरगाह चरण तथा उड़ान संचालन के साथ एक समुद्री चरण शामिल है जिसमें विमान-रोधी, सतह-रोधी एवं एंटी-सबमरीन अभ्यास शामिल हैं।

- रणनीतिक उद्देश्य: भारत-ब्रिटेन विज़न 2035 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना तथा स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करना।

- महत्त्व: यह सैन्य अभ्यास रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करता है, अंतर-संचालन को बढ़ाता है और समुद्री सुरक्षा के लिये साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य सैन्य अभ्यास: सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर, सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष (वायु सेना), अजेय वॉरियर (भारतीय सेना)

|

और पढ़ें: भारत–ब्रिटेन विज़न 2035 और CETA |

रैपिड फायर

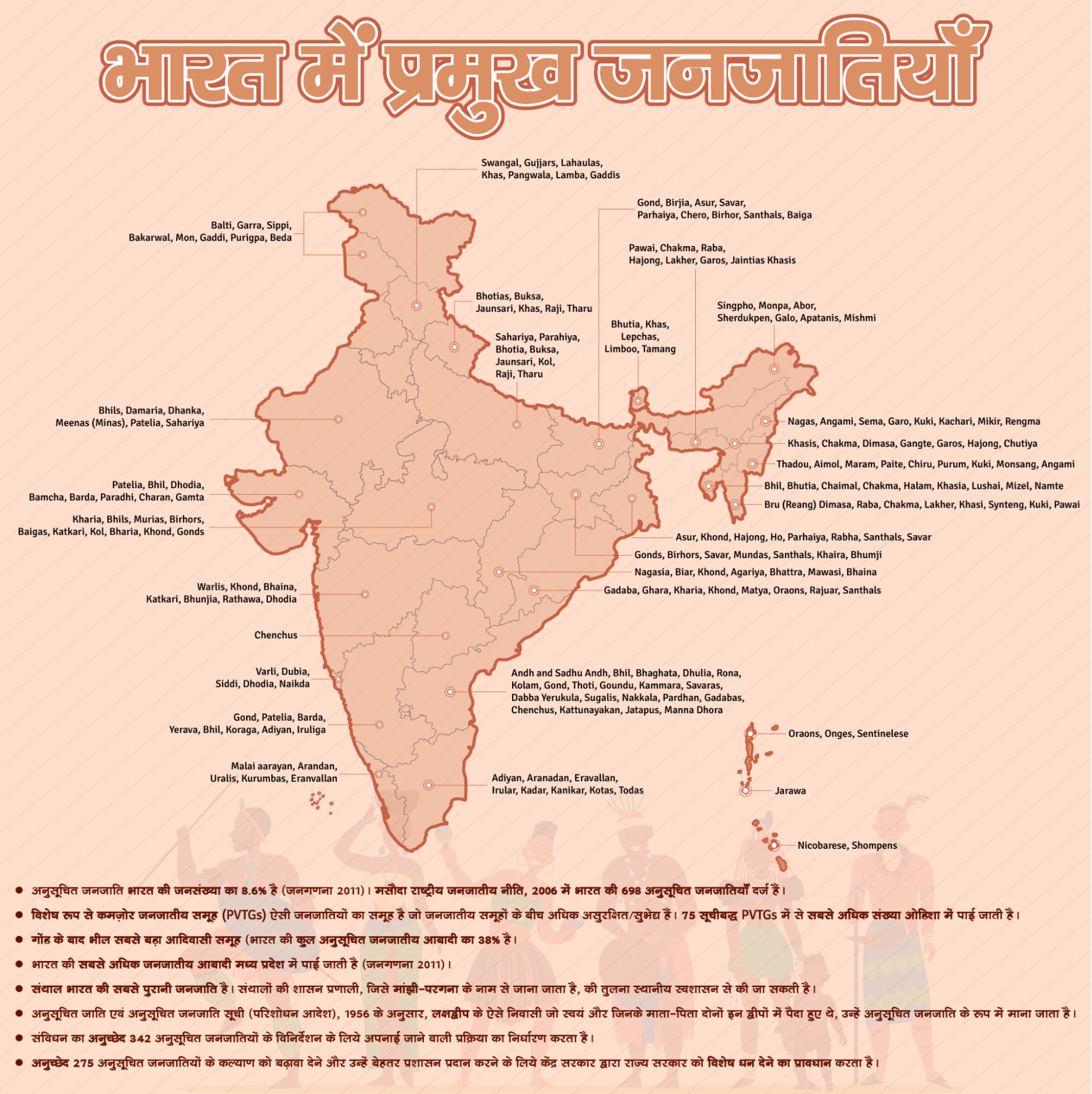

जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030

2 अक्तूबर 2025 को, पूरे भारत के जनजातीय गाँवों ने विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा को औपचारिक रूप से अपनाया, जिसमें विकसित भारत@2047 के साथ संरेखित स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया।

- भारत सरकार ने 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित किया है।

- इस उत्सव के भाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने (17 सितंबर, 2025 को) आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की, जिसे विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय स्थानीय मिशन माना गया है। यह अभियान 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 1 लाख गाँवों और टोलों में 11.5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक पहुँचेगा।

जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा

- जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2030 एक ऐतिहासिक स्थानीय पहल है, जिसके अंतर्गत जनजातीय गाँवों और बस्तियों की विशेष ग्राम सभाओं ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण 2030 घोषणापत्रों को अपनाया है।

- ये घोषणापत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और आजीविका जैसे क्षेत्रों में विकास के लिये समुदाय द्वारा तैयार किये गए ब्लूप्रिंट हैं।

- प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- समुदाय-आधारित विकास: स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान के लिये ट्रांज़ेक्ट वॉक, केंद्रित समूह चर्चाएँ (FGDs) एवं अंतराल विश्लेषण।

- ग्राम-स्तरीय लक्ष्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढाँचा।

- योजनाओं के साथ एकीकरण: प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0, और अन्य कार्यक्रम।

- संस्थागत तंत्र: एकल-खिड़की नागरिक सेवा केंद्रों के रूप में आदि सेवा केंद्र; ग्रामीण 1 घंटे की साप्ताहिक स्वैच्छिक सेवा प्रदान करते हैं।

- तकनीक-सक्षम शासन: मूल भाषाओं में वास्तविक समय संचार के लिये AI-संचालित आदि वाणी ऐप।

प्रारंभिक परीक्षा

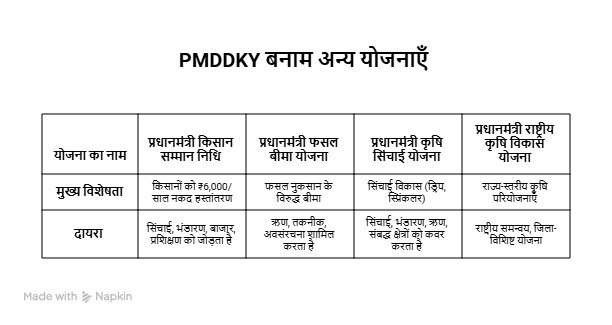

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत 100 आकांक्षी कृषि ज़िलों की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?

- परिचय: कृषि को आसान, आधुनिक और अधिक लाभदायक बनाने के लिये केंद्रीय बजट 2025 में PMDDKY की घोषणा की गई।

- इसे नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) के अनुरूप बनाया गया है, लेकिन यह विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है।

- PMDDKY के लिये कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है, यह 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के बजट को एकीकृत करता है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (नकद हस्तांतरण), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई) शामिल हैं। इसका वार्षिक परिव्यय 2025-26 से 2030-31 तक 24,000 करोड़ रुपए है, जो कुल मिलाकर 1.44 लाख करोड़ रुपए है।

- लगभग 40% सब्सिडी के लिये, 30% बुनियादी ढाँचे के लिये, 20% ऋण के लिये तथा 10% प्रशिक्षण और बाज़ार समर्थन के लिये निर्धारित किया गया है।

- योजना के मुख्य उद्देश्य: कृषि उत्पादकता और किसान आय में वृद्धि करना।

- फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

- कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्द्धन का विस्तार करना।

- आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिये महिलाओं, युवाओं और संबद्ध क्षेत्रों (जैसे, डेयरी, मत्स्यन, कुक्कुट पालन) को समर्थन देना।

- आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिये खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

- सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों कृषि ऋणों तक पहुँच में सुधार करना।

- ज़िला चयन मानदंड:

- कम फसल उत्पादकता: ऐसे ज़िले जिनकी उपज राष्ट्रीय औसत से कम है (जैसे गेहूँ की उपज 3.5 टन/हेक्टेयर से कम या धान की उपज 2.7 टन/हेक्टेयर से कम)।

- मध्यम फसल तीव्रता: ऐसे ज़िले जहाँ प्रति वर्ष औसतन 1.55 से कम फसल चक्र होते हैं।

- कम ऋण पहुँच: ऐसे ज़िले जहाँ बैंक ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड की पहुँच सीमित है अर्थात् ज़िले के कुल किसानों में से 30% से कम को ऋण सुविधा प्राप्त है।

- भौगोलिक प्रतिनिधित्व: चयन में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (Net Cropped Area) और परिचालन जोतों (Operational Holdings) की हिस्सेदारी को ध्यान में रखा जाएगा।

- प्रत्येक राज्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये कम से कम एक ज़िला चयनित किया जाएगा।

- क्रियान्वयन: PMDDKY कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। प्रत्येक चयनित ज़िले में डिस्ट्रिक्ट धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ज़िला कलेक्टर करेंगे तथा यह समिति ज़िला कृषि विकास योजना (District Agriculture Development Plan- DADP) को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार होगी।

- समन्वय में स्थानीय प्रशासन, कृषि विभाग और 100 नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी (मुख्यतः संयुक्त सचिव स्तर) शामिल होंगे, जो योजना के क्रियान्वयन और प्रदर्शन की निगरानी करेंगे।

- अपेक्षित परिणाम: PMDDKY से पूरे भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना है, साथ ही यह पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को भी समेकित करेगा।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

- परिचय: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme- ADP), जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य 112 पिछड़े ज़िलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों में सुधार करना है।

- 3Cs कार्यढाँचा: ADP 3C कार्यढाँचे पर आधारित है और यह सहकारी (Cooperative) के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (Competitive Federalism) को भी प्रोत्साहित करता है।

- Convergence (संगम): विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बीच समन्वय।

- Collaboration (सहयोग): ज़िले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों की भागीदारी।

- Competition (प्रतिस्पर्द्धा): विकास को गति प्रदान करने हेतु ज़िलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा।

- डेटा-संचालित शासन (Data-Driven Governance): ADP में प्रगति को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम द्वारा ट्रैक किया जाता है, जिसे चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड कहा जाता है। यह पाँच क्षेत्रों में 49 संकेतकों की निगरानी करता है।

- डेल्टा रैंकिंग सिस्टम प्रत्येक ज़िले की पिछली प्रदर्शन स्थिति के मुकाबले प्रगति को मापता है। यह निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करता है और ज़िलों को अपने विकास में सतत् उन्नति की ओर प्रेरित करता है।

सफलता की कहानियाँ:

- चंबा (हिमाचल प्रदेश) ज़िले ने 100% नल जल कवरेज प्राप्त किया और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त किया तथा आंध्र प्रदेश के दो ज़िले ADP में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे।

- ADP के समावेशी, स्थानीयकृत शासन मॉडल को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिये एक मापनीय रणनीति के रूप में सिंगापुर की सराहना भी शामिल है।

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?

PMDDKY एक सरकारी योजना है जिसे वर्ष 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और 100 चयनित आकांक्षी ज़िलों में संबद्ध क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिये शुरू किया गया है।

2. PMDDKY के अंतर्गत ज़िलों का चयन किस प्रकार किया जाता है?

ज़िलों का चयन कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और सीमित ऋण पहुँच के आधार पर किया जाता है, जिससे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

3. ज़िला धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) समिति की क्या भूमिका है?

ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली DDKY समिति, ज़िला कृषि विकास योजना (DADP) का क्रियान्वयन करती है और स्थानीय प्रशासन, कृषि विभागों और केंद्रीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रारंभिक परीक्षा

प्रश्न. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, किसानों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिये अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान की जाती है?

- कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी

- कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों की खरीद

- कृषक परिवारों की उपभोग आवश्यकताएँ

- फसल कटाई के बाद के खर्च

- पारिवारिक घर का निर्माण और गाँव में शीत भंडारण सुविधा की स्थापना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा

प्रश्न: भारत में आकांक्षी ज़िलों के परिवर्तन हेतु मुख्य रणनीतियों का उल्लेख कीजिये तथा इसकी सफलता के लिये अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा की प्रकृति की व्याख्या कीजिये (2018)

प्रश्न: प्रकृति की अनिश्चितताओं के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता को देखते हुए, फसल बीमा की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। (2016)

मुख्य परीक्षा

भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुल अपराधों में 7.2% की वृद्धि (वर्ष 2022 की तुलना में 6.24 मिलियन से अधिक मामले) दर्ज की गई।

भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- समग्र अपराध प्रवृत्ति: प्रत्येक पाँच सेकंड में एक अपराध दर्किया गया, कुल मामलों की संख्या 6.24 मिलियन तक पहुँच गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत 5.7% की वृद्धि तथा विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के तहत 9.5% की वृद्धि शामिल है।

- यह रिपोर्ट पुराने आईपीसी के तहत आँकड़ों के अंतिम वर्ष को चिह्नित करती है, तथा भविष्य की रिपोर्टें नई भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आधारित होंगी।

- साइबर अपराधों में वृद्धि: साइबर अपराधों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, जो 31.2% बढ़ी, जो छद्म रूप में धोखाधड़ी के कारण हुई, जबकि आईटी अधिनियम के तहत अपराधों में 36% की वृद्धि हुई।

- सामाजिक अपराध: महिलाओं के विरुद्ध अपराध 0.7% बढ़कर 4.48 लाख हो गए, अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध अपराध 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध 28.8% की वृद्धि हुई और बच्चों के विरुद्ध अपराध 9.2% की वृद्धि हुई।

- जघन्य तथा अन्य अपराध: हत्या में 2.8% की गिरावट, बलात्कार में 5.9% की कमी, दहेज हत्या में 4.6% की गिरावट और राज्य के विरुद्ध अपराधों में 13.2% की कमी हुई।

- पुलिस एवं न्यायिक दक्षता की स्थिति: आईपीसी मामलों में आरोप-पत्र दाखिल करने की दर 71.3% से बढ़कर 72.7% हो गई, लेकिन लंबित जाँच 28% से बढ़कर 29.2% हो गई।

- IPC अपराधों के लिये दोषसिद्धि दर 54% रही, जिससे मज़बूत अभियोजन और तीव्र सुनवाई की आवश्यकता पर बल मिलता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के बाद की गई थी।

- गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्यरत, NCRB अपराध और आपराधिक आँकड़ों के एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है जो मामलों को सुलझाने में जाँचकर्त्ताओं की सहायता करता है।

- यह अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) का प्रबंधन तथा समन्वय भी करता है और भारत में अपराध, आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या व जेल सांख्यिकी सहित प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

भारत में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे क्या कारण है?

- विशाल इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार: भारत में 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं, जिनमें से कई पहली बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और डिजिटल साक्षरता कम है, जिससे साइबर सुरक्षा के बारे में कम जागरूकता के कारण वे असुरक्षित हैं।

- साइबर अपराधियों की जटिलता: NCRB 2023 की रिपोर्ट पारंपरिक हिंसक अपराधों से तकनीक-संचालित और आर्थिक अपराधों की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो साइबर अपराध के बढ़ते व्यावसायीकरण को उजागर करती है।

- अपराधी अब हैकिंग टूल, फिशिंग किट और बॉटनेट किराए पर लेते हैं, जिससे लीक हुए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके लक्षित विशिंग तथा स्मिशिंग हमले संभव हो जाते हैं।

- सीमा-पार प्रकृति: कई साइबर अपराध विदेशों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न होते हैं, जिससे भारतीय अधिकारियों के लिये अधिकार क्षेत्र, जाँच और अभियोजन जटिल हो जाते हैं।

- गोपनीयता की कमी: डेटा उल्लंघन और डार्क वेब पर व्यक्तिगत जानकारी (आधार, फोन नंबर, वित्तीय रिकॉर्ड) की अवैध बिक्री अत्यधिक लक्षित सोशल इंजीनियरिंग हमलों को संभव बनाती है।

भारत का वर्तमान साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क क्या है?

- विधायी उपाय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।

-

संस्थागत ढाँचा: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), साइबर स्वच्छता केंद्र।

-

रणनीतिक पहल: भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति और प्रभावी रोकथाम के लिये आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. NCRB क्या है?

गृह मंत्रालय के तहत 1986 में स्थापित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत के केंद्रीय अपराध डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है और भारत में अपराध जैसी प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

2. भारत के अपराध प्रोफाइल में कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं?

भारत में हिंसक अपराधों से तकनीकी-आधारित अपराधों की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसमें साइबर अपराध, धोखाधड़ी और SLL (संवेदनशील कानून/विवादित कानून) उल्लंघन शामिल हैं, जिन्हें रोकने और नियंत्रित करने के लिये सशक्त पुलिसिंग और निवारक उपायों की आवश्यकता है।

3. भारत में साइबर अपराध में वृद्धि का कारण क्या है?

भारत में 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता, जिनमें से कई की डिजिटल साक्षरता कम है, के साथ-साथ पेशेवर साइबर अपराधी, सीमा-पार हमले और विस्तृत डेटा उल्लंघन (जैसे आधार, फोन, वित्तीय रिकॉर्ड) मिलकर साइबर अपराध में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में व्यक्तियों के लिये साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर कवर किये जाते हैं? (2020)

1. किसी के कंप्यूटर तक पहुँच को बाधित करने वाले मैलवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत।

2. एक नए कंप्यूटर की लागत अगर ऐसा साबित हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्त्वों ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुँचाया है।

3. साइबर ज़बरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिये एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत।

4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1, 2 और 4

(B) केवल 1, 3 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता

2. डेटा केंद्र

3. निगमित निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न: साइबर सुरक्षा के विभिन्न घटक क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जाँच कीजिये कि भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक विकसित किया है। (2022)