रैपिड फायर

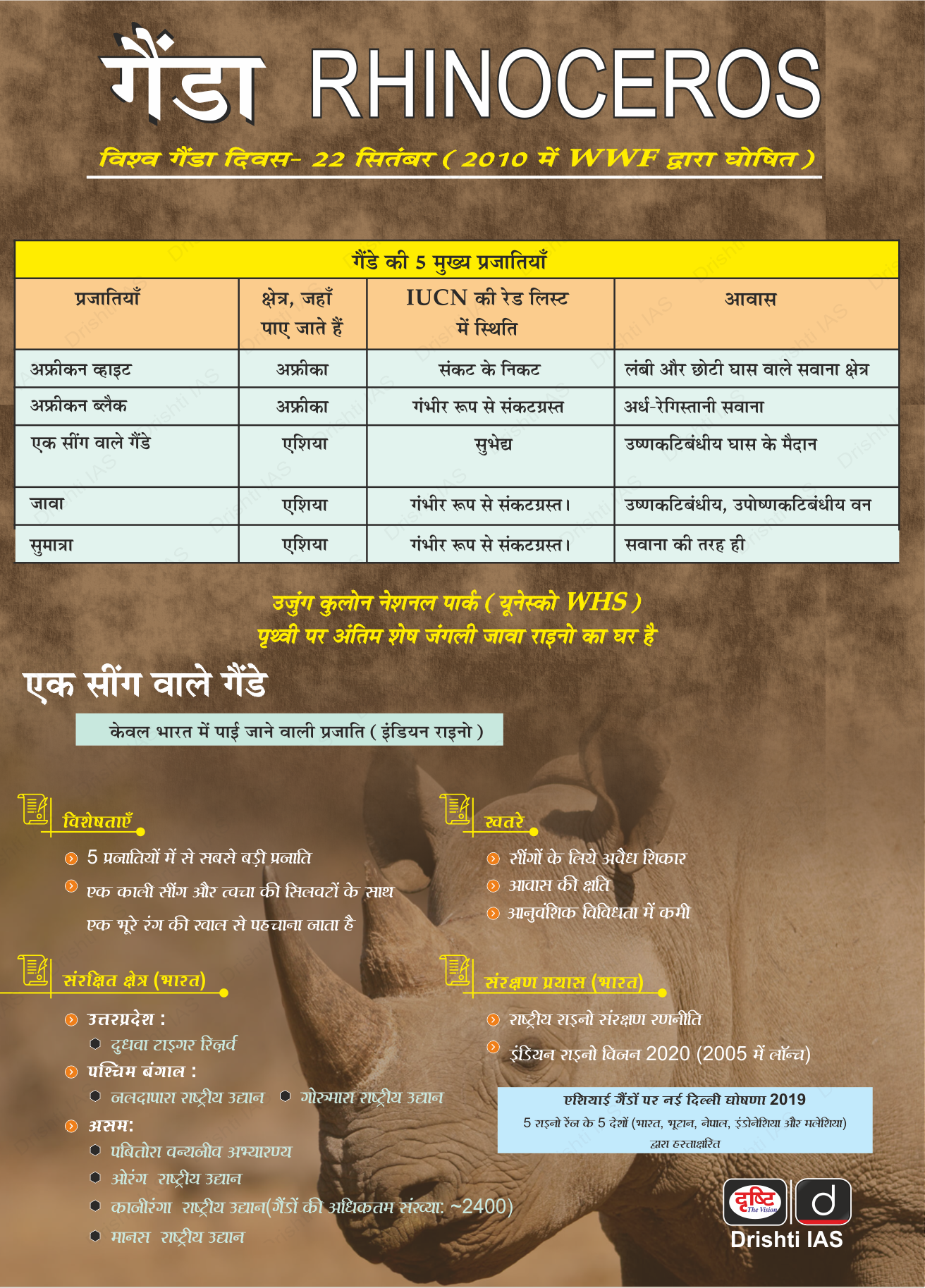

व्हाइट राइनो

क्लोनिंग, जीन संपादन और प्रजातियों के विलुप्तीकरण पर आधारित वृत्तचित्र 'द रिसर्जेक्शन क्वेस्ट' को नार्थ व्हाइट राइनो को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिये गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार मिला।

व्हाइट राइनो

- परिचय: व्हाइट राइनो हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं।

- उप-प्रजातियाँ: यह प्रजाति आनुवंशिक रूप से दो अलग-अलग उप-प्रजातियों में विभाजित है - नॉर्दन व्हाइट राइनो और सदर्न व्हाइट राइनो।

- प्राकृतिक आवास:

- नॉर्दन व्हाइट राइनो: केवल दो मादाएँ बची हैं (कार्यात्मक रूप से विलुप्त), दोनों ओल पेजेटा कंजरवेंसी, केन्या में रहती हैं।

- सदर्न व्हाइट राइनो: यह मुख्यतः साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे और केन्या (98.8% जनसंख्या) में पाया जाता है।

- सफेद गैंडे की IUCN स्थिति: संकटग्रस्त।

- सामाजिक व्यवहार: लगभग 14 राइनो के समूह बनते हैं, जिनमें मुख्यतः मादाएँ अपने बच्चों के साथ होती हैं। वयस्क नर, खुरचकर रखे गए गोबर के ढेर से चिह्नित क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।

- वयस्क मादाओं का घरेलू क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि प्रजनन करने वाली मादाएँ प्रमुख नर के क्षेत्र में ही रहती हैं।

- प्राथमिक खतरा: अवैध शिकार मुख्य खतरा है। दशकों से सींगों के अवैध शिकार के कारण नॉर्दन व्हाइट राइनो विलुप्त होने के कगार पर हैं।

|

और पढ़ें: व्हाइट राइनो |

रैपिड फायर

मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS)

केंद्र मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) शुरू करने के लिये तैयार है, जो मॉडल संयुक्त राष्ट्र सिमुलेशन से प्रेरित एक स्कूल-आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायती राज कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

- मॉडल संयुक्त राष्ट्र सिमुलेशन में हर वर्ष लाखों छात्र भाग लेते हैं, जिससे उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के बारे में सीखने का अवसर मिलता है।

MYGS

- परिचय: यह एक स्कूल-आधारित पहल है, जिसके माध्यम से भारतभर की कक्षाओं में ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। यह छात्रों को ज़मीनी स्तर के शासन में जोड़ने का पहला संरचित प्रयास है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सूचित और ज़िम्मेदार नागरिकों का विकास करना है, जो स्थानीय शासन को समझें, तथा छात्र विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें और ग्राम बजट तथा योजनाओं को तैयार करें।

- लॉन्च किया गया: यह शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है।

- क्रियान्वयन: इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) से होगी।

- प्रत्येक भाग लेने वाले स्कूल को मॉक ग्राम सभा आयोजित करने के लिये 20,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।

- मुख्य विशेषताएँ: कक्षा 9–12 के छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ANM, कनिष्ठ अभियंता आदि की भूमिकाएँ निभाएंगे।

- शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों (NLMT) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

- इसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ पर्याप्त पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र भी शामिल होते हैं।

रैपिड फायर

RoDTEP योजना का विस्तार

भारत सरकार ने निर्यातकों के लिये निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह कदम बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे निर्यातकों के लिये राहत लेकर आया है।

RoDTEP योजना

- परिचय और उद्देश्य: वर्ष 2021 में शुरू की गई यह योजना निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले करों, शुल्कों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है।

- यह उन लागतों को शामिल करती है, जिनकी प्रतिपूर्ति अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय कर व्यवस्थाओं के तहत नहीं की जाती है।

- वापसी दरें 0.3% से 3.9% तक हैं, जो सभी निर्यात वस्तुओं पर लागू होती हैं।

- यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

- लाभार्थी: घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) इकाइयाँ, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयाँ, निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EOU)।

- महत्त्व: मार्च 2025 के अंत तक RoDTEP योजना के तहत कुल संवितरण लगभग 57,000 करोड़ रुपए को पार कर गया था, जो भारत के व्यापारिक निर्यात को समर्थन देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- नीतिगत निहितार्थ:

- विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) में स्थित इकाइयों के लिये निरंतर निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

- बजटीय सीमाओं के भीतर कार्य करता है, जिससे राजकोषीय विवेकशीलता उजागर होती है।

- कठिन समय में निर्यात क्षेत्र को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

|

और पढ़ें: RoDTEP योजना |

रैपिड फायर

सर क्रीक

भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो भारत की तत्परता और सतर्कता को दर्शाता है।

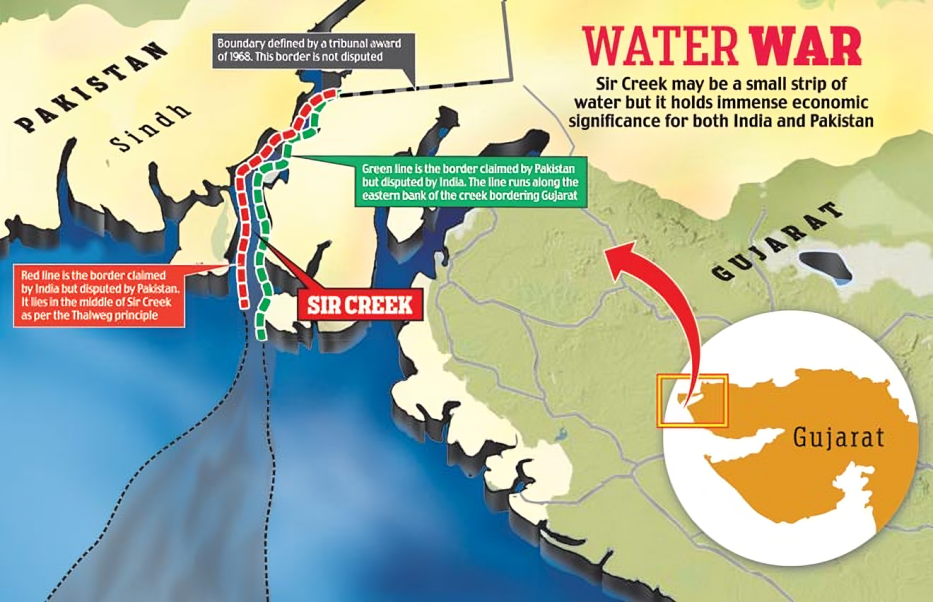

- सर क्रीक: यह गुजरात के कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय जलमार्ग है, जो भारत के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है और अरब सागर में खुलता है।

- ऐतिहासिक रूप से इसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता था, जिसे औपनिवेशिक काल में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर "सर क्रीक" नाम दिया गया।

- सर क्रीक विवाद: यह विवाद समुद्री सीमा की भिन्न व्याख्याओं के इर्द-गिर्द केंद्रित है। वर्ष 1947 के बाद, कच्छ भारत में और सिंध पाकिस्तान में चला गया।

- पाकिस्तान वर्ष 1914 के एक संकल्प के तहत पूरे सर क्रीक पर दावा करता है। हालाँकि, भारत का तर्क है कि उसी संकल्प में थालवेग सिद्धांत का भी उल्लेख है, जो सीमा को नौगम्य जलमार्ग के मध्य भाग के अनुसार निर्धारित करता है।

- भारत अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिये वर्ष 1925 के एक मानचित्र और मध्य-चैनल स्तंभों का हवाला देता है और यह मानता है कि उच्च ज्वार के दौरान क्रीक नौगम्य है, इसलिये सीमा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मध्य-चैनल के साथ तय किया जाना चाहिये।

- पाकिस्तान का तर्क है कि थालवेग सिद्धांत केवल नदियों पर लागू होता है और उनका दावा है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिये इसे लागू नहीं किया जाना चाहिये।

- पाकिस्तान वर्ष 1914 के एक संकल्प के तहत पूरे सर क्रीक पर दावा करता है। हालाँकि, भारत का तर्क है कि उसी संकल्प में थालवेग सिद्धांत का भी उल्लेख है, जो सीमा को नौगम्य जलमार्ग के मध्य भाग के अनुसार निर्धारित करता है।

- सर क्रीक का महत्व:

- रणनीतिक महत्त्व: सर क्रीक एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से टकराव रहा है। क्रीक पर नियंत्रण समुद्री सुरक्षा, निगरानी और रक्षा तत्परता को प्रभावित करता है।

- आर्थिक महत्त्व: यह एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ हज़ारों मछुआरे काम करते हैं। इस समुद्र तल में संभावित तेल और गैस भंडार भी हो सकते हैं।

- पारिस्थितिक महत्त्व: क्रीक एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी रहते हैं, जो इसे जैव विविधता संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।

|

और पढ़ें: भारत के विवादित क्षेत्र |