प्रारंभिक परीक्षा

संसद का मानसून सत्र 2025

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

संसद का 2025 का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है। इस सत्र के दौरान, 'बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025' विधेयक (जो पहले लोकसभा में पारित हो चुका था), राज्यसभा द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया।

संसद के सत्र क्या होते हैं?

सत्र (Session) का तात्पर्य एक सदन की पहली बैठक से लेकर उसके स्थगन (प्रोरोगेशन) तक की अवधि से है। अवकाश (Recess) वह अवधि होती है जो स्थगन और संसद की पुनः बैठक के बीच होती है।

- भारत में सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं:

- बजट सत्र (फरवरी – मई)

- मानसून सत्र (जुलाई – अगस्त)

- शीतकालीन सत्र (नवंबर – दिसंबर)

- विशेष सत्र (Special Sessions): विशेष सत्र नियमित बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र के अतिरिक्त बुलाए जाते हैं। इन्हें किसी अत्यावश्यक, असाधारण या ऐतिहासिक विषय पर चर्चा के लिये आहूत किया जाता है, जैसे वर्ष 1962 का भारत-चीन युद्ध।

- प्रमुख संसदीय प्रक्रियाएँ:

- आहूत (Summoning): संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत (समन) भेजते हैं। जिसमे यह सुनिश्चित किया जाता है कि दो सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक न हो।

- हालाँकि संविधान में सत्रों की संख्या या बैठकों के दिनों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, संसद सामान्यतः तीन बार बैठती है।

- स्थगन (Adjournment): स्थगन: यह पीठासीन अधिकारी द्वारा संसदीय बैठक को अस्थायी रूप से स्थगित करने को संदर्भित करता है। यह अल्पावधि के लिये या पूरे दिन के लिये हो सकता है।

- अनिश्चित काल के लिये स्थगन (स्थगन सिने डाई) का अर्थ होता है बिना अगली तिथि घोषित किये स्थगन।

- इससे सत्र समाप्त नहीं होता है तथा सदन की पुनः बैठक होने पर लंबित कार्य पुनः शुरू हो जाता है।

- सत्रावसान (Prorogation): यह संसद सत्र का औपचारिक समापन होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन के बाद, सदन की अगली बैठक तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति द्वारा पुनः समन किया जाए।

- विघटन (Dissolution): राज्यसभा, जो एक स्थायी निकाय है, के विपरीत, लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति को विघटन कहते हैं। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है: -

- 5 वर्षों के बाद, और आपातकाल के दौरान विस्तारित अवधि के बाद, या अनुच्छेद 85 (2) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के माध्यम से।

- राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।

- विघटन होने पर, राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयकों को छोड़कर, जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किये गए हैं, सभी लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं।

- मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गए आश्वासन, यदि अमल में नहीं आए हों, वे यथावत रहते हैं।

- गणपूर्ति (Quorum): संसद के किसी भी सदन की बैठक के संचालन के लिये उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति (कोरम) कहते हैं। संविधान के अनुसार, यह सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है।

- अतः लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य अपनी-अपनी बैठकों के लिये गणपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

- आहूत (Summoning): संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत (समन) भेजते हैं। जिसमे यह सुनिश्चित किया जाता है कि दो सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक न हो।

बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025 विधेयक

- बिल ऑफ लेडिंग (BoL) समुद्री व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है, जो लदे हुए माल का प्रमाण, उसके विवरण का रिकॉर्ड और स्वामित्व के अधिकार का दस्तावेज़ होता है।

- 'बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025' विधेयक का उद्देश्य औपनिवेशिक काल के इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856 को प्रतिस्थापित करना है, ताकि शिपिंग दस्तावेज़ों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाया जा सके।

- यह विधेयक बिल ऑफ लेडिंग को माल के प्रेषण का निर्णायक प्रमाण मान्यता देता है, प्राप्तकर्त्ताओं/हस्तांतरितों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय को अधिकार प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य कानूनी स्पष्टता बढ़ाना, विवादों को कम करना और भारत के नौवहन कानूनों को वैश्विक व्यापार मानकों के अनुरूप बनाकर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रोत्साहित करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (वर्ष 2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR_ARC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. दक्षिण-पूर्व एशिया ने भू-स्थानिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अंतरिक्ष और समय पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। निम्नलिखित में से कौन-सी इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिये सबसे ठोस व्याख्या है? (2011) (a) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह सबसे गर्म थिएटर था। उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स

स्रोत: DD

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित कर रही है।

- एडफाल्सीवैक्स: यह एक बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (मलेरिया का सबसे घातक परजीवी) के दो प्रमुख चरणों प्री-एरिथ्रोसाइटिक स्टेज (यकृत चरण) और सेक्सुअल स्टेज (जो मच्छरों के माध्यम से रोग के संचरण को संभव बनाता है) को लक्षित करती है। इस वैक्सीन को लेक्टोकोकस लैक्टिस (Lactococcus lactis) नामक एक सुरक्षित, खाद्य-स्तर के जीवाणु का उपयोग करके विकसित किया गया है।

- इसका उद्देश्य व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान करना तथा रोग के संचरण को कम करना है। यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल और मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करती है।

- ‘काइमेरिक वैक्सीन’ वह होती है जिसमें विभिन्न स्रोतों की आनुवंशिक सामग्री को मिलाकर एक संकर (हाइब्रिड) या पुनः संयोजित (Recombinant) संरचना तैयार की जाती है।

- मलेरिया: यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है।

- यह रोग मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका।

- मलेरिया परजीवी सबसे पहले यकृत (लिवर) को संक्रमित करता है, और फिर लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) में प्रवेश करता है। प्रमुख लक्षणों में बुखार, सर्दी लगना, थकान और सिरदर्द शामिल हैं। गंभीर मामलों में यह अंग विफलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। यह रोग न केवल रोके जाने योग्य है, बल्कि पूर्णतः उपचार योग्य भी है।

- R21/Matrix-M और RTS,S जैसी वैक्सीनों को बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु सुरक्षित एवं प्रभावी पाया गया है और इनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

- उपचार हेतु प्रयुक्त प्रमुख औषधियाँ हैं: क्लोरोक्वीन और आर्टेमिसिनिन। यूयू टू (Youyou Tu) को आर्टेमिसिनिन की खोज के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

- भारत में मलेरिया की स्थिति: विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में मलेरिया के मामलों में भारी गिरावट आई है:

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, वर्ष 2015 में 11.69 लाख मामलों से घटकर वर्ष 2023 में मात्र 2.27 लाख मामले रह गए है।

- वर्ष 2024 में, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ (HBHI) सूची से बाहर हो गया है, जो कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के अपने लक्ष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

और पढ़ें.. विश्व मलेरिया दिवस 2025

चर्चित स्थान

बित्रा द्वीप

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

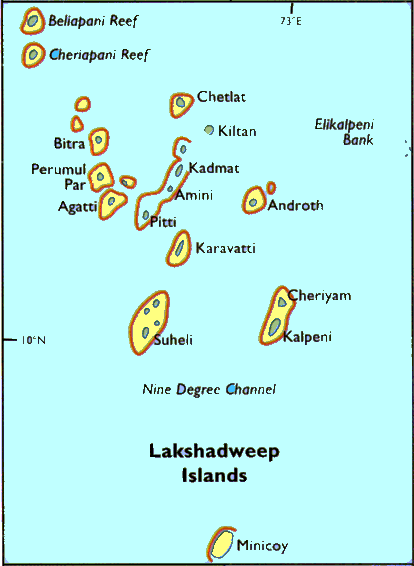

सरकार ने लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिये अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की है।

बित्रा द्वीप:

- परिचय: यह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है।

- भूगोल और स्थान: 11°36′ उत्तरी अक्षांश और 72°11′ पूर्वी देशांतर पर स्थित यह द्वीप, कोच्चि से लगभग 483 किमी (261 नॉटिकल मील) की दूरी पर स्थित है।

- यह अमिनीदिवी उपसमूह का हिस्सा है और इसकी लंबाई लगभग 0.57 किमी तथा अधिकतम चौड़ाई 0.28 किमी है।

- जलवायु: बित्रा की जलवायु केरल की जलवायु के समान है।

- गर्म मौसम: मार्च से मई तक, तापमान 25°C से 35°C के बीच रहता है।

- वार्षिक वर्षा: लगभग 1600 मिमी।

- लैगून और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र: यह द्वीप लगभग 45.61 वर्ग किमी के विशाल लैगून से घिरा हुआ है, जो समृद्ध समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है।

- जनसंख्या और जीवनशैली: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ की जनसंख्या 271 है। अधिकांश लोग मत्स्यन और नारियल की कृषि पर निर्भर हैं।

- रणनीतिक महत्त्व: बित्रा द्वीप प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है और यहाँ रक्षा ठिकाना स्थापित किया जाएगा, जो कवरत्ती में स्थित INS द्वीप्रकाशक और मिनिकॉय में स्थित INS जटायु जैसे नौसेना अड्डों को पूरक सहयोग प्रदान करेगा।

और पढ़ें: लक्षद्वीप द्वीप समूह

रैपिड फायर

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते की मौत

स्रोत: TH

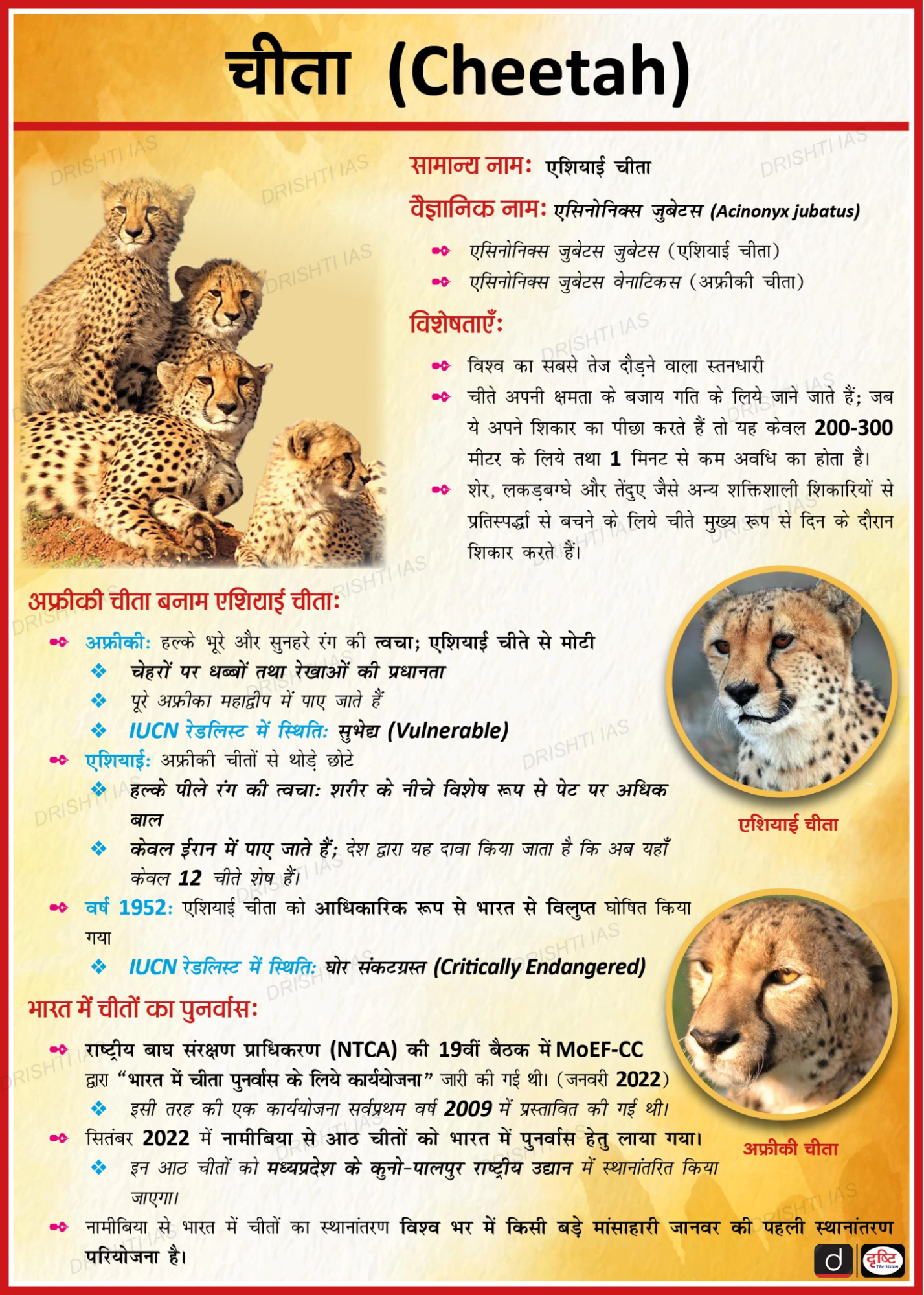

मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में 8 वर्षीय नामीबियाई मादा चीता, नाभा की शिकार के प्रयास के दौरान लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

प्रोजेक्ट चीता:

- विषय: चीता पुनर्वास परियोजना (प्रोजेक्ट चीता) वर्ष 2022 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक चीता संरक्षण प्रयासों के तहत भारत (जिन्हें वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था) में चीतों का पुनर्वास करना है।

- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), मध्य प्रदेश वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)।

- कार्यान्वयन: चरण 1 में नामीबिया (2022) और दक्षिण अफ्रीका (2023) से चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल था।

- चरण-2 के अंतर्गत, भारत अब केन्या से चीतों को लाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक आवास भारत के कुछ क्षेत्रों से समानता रखता है।

- इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा।

- चरण-2 के अंतर्गत, भारत अब केन्या से चीतों को लाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक आवास भारत के कुछ क्षेत्रों से समानता रखता है।

और पढ़ें…प्रोजेक्ट चीता का एक वर्ष

रैपिड फायर

हट्टी जनजाति

स्रोत: द हिंदू

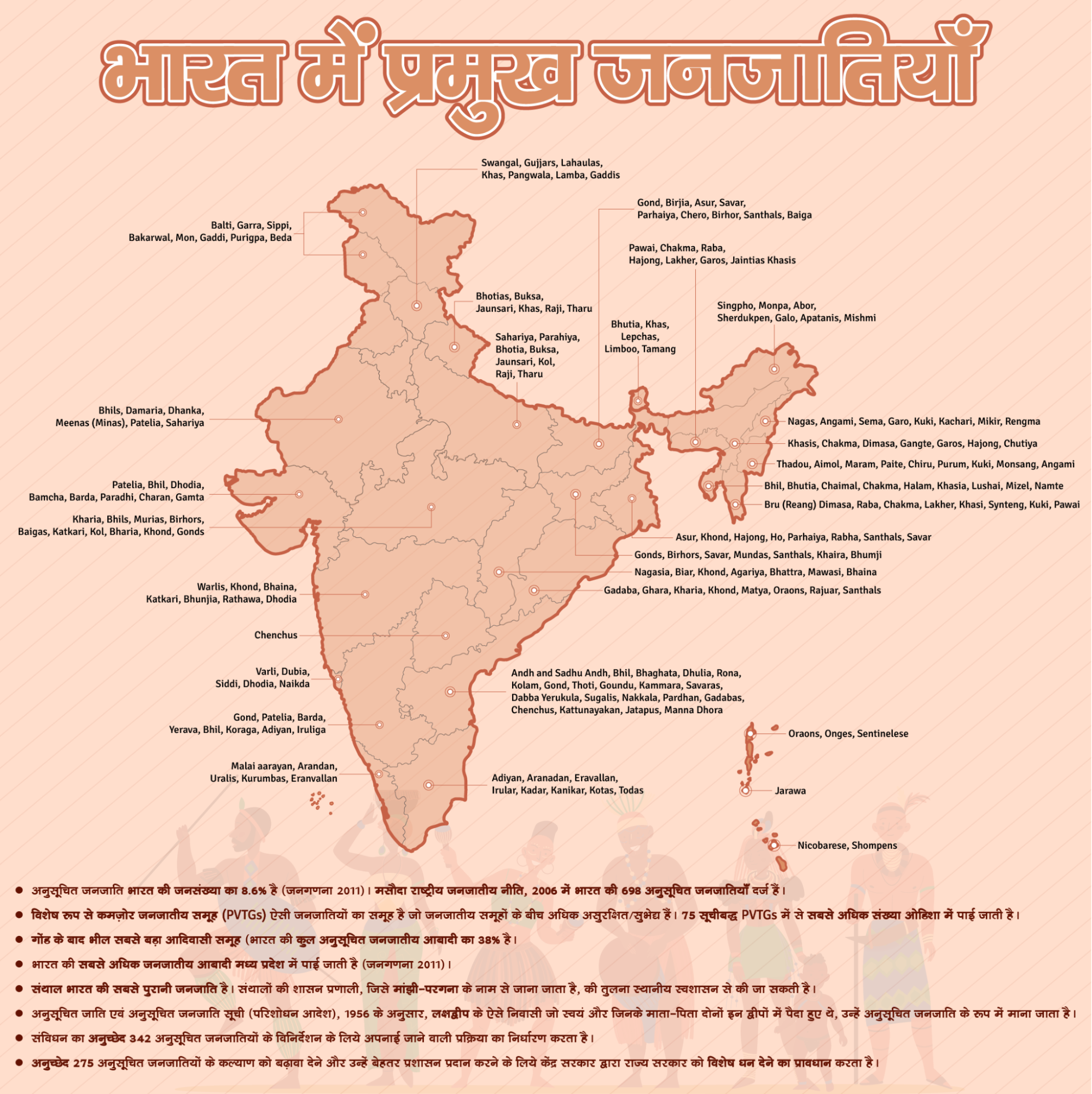

हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति के दो भाइयों ने एक ही महिला से बहुपति विवाह किया, जो कि कुछ हिमालयी जनजातीय समुदायों में आज भी देखी जाने वाली एक पारंपरिक प्रथा है।

हट्टी जनजाति:

- परिचय: हट्टी एक घनिष्ठ जनजातीय समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के आसपास निवास करता है।

- उनका नाम स्थानीय हाटों (बाज़ार) में फसल और माँस बेचने के उनके पारंपरिक व्यवसाय से आया है।

- हट्टी समुदाय दो प्रमुख उपसमूहों में विभाजित है — ट्रांस-गिरी (हिमाचल प्रदेश) और जौनसार बावर (उत्तराखंड)।

- इन्हें अगस्त 2023 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।

- बहुपति प्रथा (Polyandry): स्थानीय रूप से ‘जोड़ीदारा’ या ‘जजदा’ के नाम से जाना जाने वाला यह हट्टी समुदाय के बीच एक पारंपरिक प्रथा है, जहाँ भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं।

- इसका उद्देश्य पारंपरिक रूप से भूमि के विभाजन को रोकना और पारिवारिक एकता बनाए रखना था।

- आज यह प्रथा दुर्लभ हो चुकी है, लेकिन समुदाय में इसका सांस्कृतिक महत्त्व बना हुआ है।

- भारत के कानून के अनुसार बहुपति प्रथा अवैध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानून ने हट्टी जनजाति की ‘जोड़ीदारा’ परंपरा को मान्यता दी है और उन्हें पारंपरिक जनजातीय कानून के अंतर्गत यह प्रथा जारी रखने की अनुमति दी गई है।

- बहुपति प्रथा, बहुविवाह का एक प्रकार है, जिसमें एक महिला के एक साथ कई पति होते हैं।

- पारंपरिक परिषद (Traditional Council): हट्टी समुदाय की सामाजिक और सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया ‘खुंबली’ नामक स्थानीय निकाय द्वारा संचालित होती है।

रैपिड फायर

ब्रिटेन द्वारा वैश्विक मानव तस्करी नेटवर्क पर प्रतिबंध

स्रोत: TOI

वैश्विक स्तर पर पहली बार, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने एक ऐसा प्रतिबंध तंत्र (Sanctions Regime) शुरू किया है जो विशेष रूप से अवैध प्रवासी तस्करी (Illegal Migrant Smuggling) में संलिप्त व्यक्तियों और नेटवर्क को लक्षित करता है।

- यह प्रतिबंध तंत्र उन गिरोहों, बिचौलियों और सहयोगियों को लक्षित करता है जो सीमा-पार अवैध प्रवास गतिविधियों में शामिल हैं। प्रतिबंधों में संपत्ति जब्ती (asset freezes), यात्रा प्रतिबंध (travel bans), और यूके की वित्तीय प्रणाली तक पहुँच को समाप्त करना शामिल है।

- इस पहल का उद्देश्य तस्करी नेटवर्क को बाधित करना है, हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं हुआ, तो इसकी प्रभावशीलता सीमित रह सकती है।

- अवैध प्रवासी तस्करी (Migrant Smuggling): संयुक्त राष्ट्र के "प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर" के अनुसार, माइग्रेंट स्मगलिंग (अवैध प्रवास) वह कृत्य है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी ऐसे देश में अवैध रूप से प्रवेश कराने में सहायता दी जाती (वित्तीय या भौतिक लाभ के बदले) है, जिसका वह नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है।

- यह एक ऐसा अपराध है जो मानवीय कारणों पर नहीं, बल्कि लाभ कमाने पर केंद्रित होता है तथा यह राष्ट्रों की सीमाओं पर उनकी संप्रभुता को कमज़ोर करता है।

- मानव तस्करी (Human Trafficking) के विपरीत, जिसमें शोषण शामिल होता है, प्रवासी तस्करी (Migrant Smuggling) का उद्देश्य अवैध सीमा पार कराने से लाभ अर्जित करना होता है।

- प्रवासी तस्करी में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है, जबकि मानव तस्करी एक ही देश के भीतर भी हो सकती है।

- कई बार, तस्करी के दौरान प्रवासी धोखे या जबरदस्ती के माध्यम से शोषण का शिकार बन सकते हैं तथा इस प्रकार वे मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं।

और पढ़ें.. अवैध प्रवासन का संकट