प्रारंभिक परीक्षा

भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की है कि 100 से अधिक सांसदों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिये एक नोटिस पर हस्ताक्षर किये हैं।

यह प्रस्ताव एक न्यायिक पैनल द्वारा मार्च 2025 में आग लगने के दौरान उनके आवास से मिले जलाए गए नोटों के मामलों में न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप लगाने के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी पद से हटाने की सिफारिश की, लेकिन न्यायाधीश वर्मा ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन निष्कर्षों को चुनौती दी।

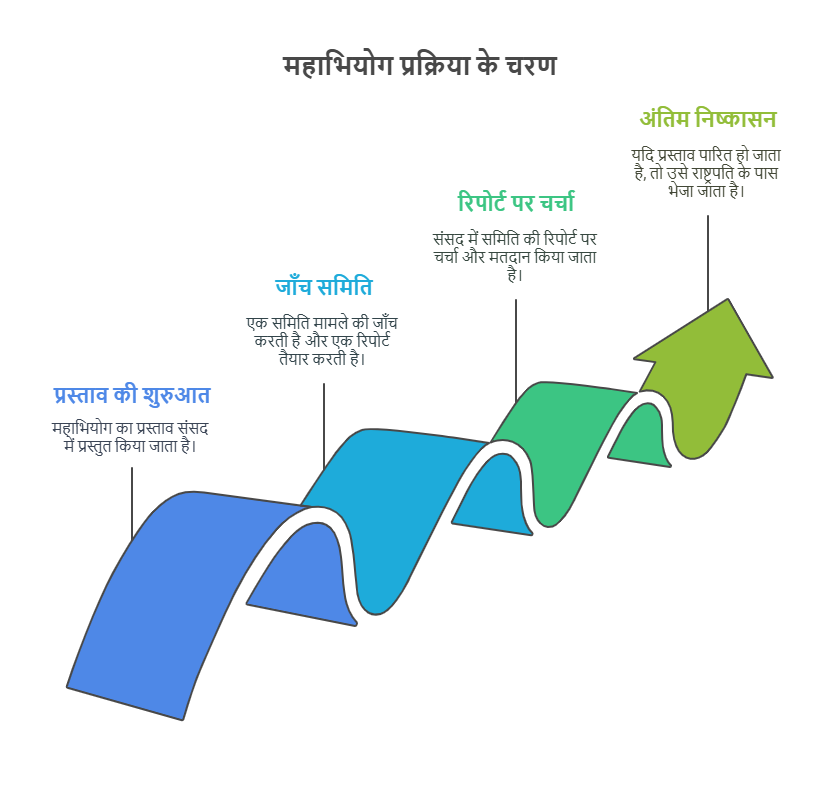

भारत में न्यायाधीशों के लिये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?

- न्यायिक महाभियोग: भारत के संविधान में न्यायाधीशों के लिये ‘महाभियोग’ शब्द का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द है।

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता की रक्षा करना है, साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे मुक्त रखना भी है।

- संवैधानिक और कानूनी प्रावधान: भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिये ढाँचा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 218 इन प्रावधानों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू करता है।

- न्यायाधीशों को केवल सिद्ध दुराचार (गंभीर नैतिक या पेशेवर कदाचार) और अक्षमता (शारीरिक या मानसिक कारणों से कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता) के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

- महाभियोग प्रक्रिया:

- प्रस्ताव की शुरुआत: महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिये लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है।

- यह प्रस्ताव तभी आगे बढ़ सकता है जब इसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया जाए।

- जाँच समिति: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (या भारत के मुख्य न्यायाधीश), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद् शामिल होते हैं।

- यह समिति एक तथ्यान्वेषी निकाय के रूप में कार्य करती है और आरोपों की अर्ध-न्यायिक जाँच करती है।

- समिति की रिपोर्ट और संसदीय बहस: समिति अपनी जाँच रिपोर्ट उस सदन को सौंपती है जिसने महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत की थी। यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो मामले पर दोनों सदनों में बहस होती है।

- न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों में एक ही सत्र के दौरान विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि प्रस्ताव को न केवल पूर्ण बहुमत (कुल सदस्यता का 50% से अधिक) से पारित किया जाना चाहिये, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है।

- राष्ट्रपति की स्वीकृति: संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

- प्रस्ताव की शुरुआत: महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिये लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है।

- भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग प्रक्रिया की कमियाँ: यदि कोई न्यायाधीश कार्यवाही के दौरान इस्तीफा दे देता है, तो प्रक्रिया सामान्यतः बीच में ही समाप्त हो जाती है, जिससे पूर्ण जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं।

- स्वतंत्रता के बाद से भारत में किसी भी न्यायाधीश का महाभियोग सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है। अत्यधिक कठोर मतदान आवश्यकताएँ, राजनीतिक समझौते और अस्थिर गठबंधन इस प्रक्रिया को न केवल दुर्लभ बनाते हैं, बल्कि इसके सफल निष्पादन को भी अत्यंत जटिल बना देते हैं।

- भारत में उल्लेखनीय महाभियोग प्रयास:

- न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1993): सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई। एक समिति ने उन्हें धन के दुरुपयोग का दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में मतविभाजन के दौरान कई सदस्यों के मतदान से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

- न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011): उन पर धन के गबन का आरोप था। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन लोकसभा में पहुँचने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिये। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (2024) प्रश्न. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021) |

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

भारत ने 22 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस (तिरंगा अंगीकरण दिवस) के रूप में मनाया, जो वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के आधिकारिक अंगीकरण की वर्षगाँठ को चिह्नित करता है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

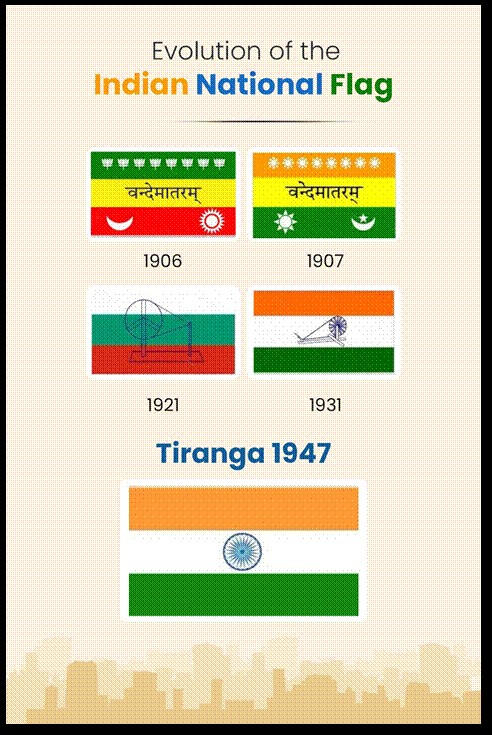

- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास:

- 1904: यह ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो एक आयरिश समाजसेविका थीं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं।

- इसमें लाल और पीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक वज्र (शक्ति का प्रतीक), एक सफेद कमल (पवित्रता का प्रतीक) तथा "वन्दे मातरम्" अंकित था।

- 1906 (स्वदेशी आंदोलन का ध्वज): इसे पहला तिरंगा माना जाता है, जिसे कलकत्ता (अब कोलकाता) में फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थीं। ध्वज में कमल के फूल, सूर्य, अर्धचंद्र और "वंदे मातरम्" लिखा हुआ था।

- 1907 (सप्तर्षि ध्वज): यह ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में फहराया गया था। इसमें हरा, केसरिया और लाल रंग की पट्टियाँ जिसमे कमल के फूल, "वंदे मातरम्", सूर्य और अर्द्धचंद्र चित्रित थे।

- 1917 (होमरूल आंदोलन का ध्वज): इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था, इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियाँ थीं, जिसमे ब्रिटिश यूनियन जैक, अर्द्धचंद्र और सितारा और सप्तर्षि विन्यास में तारे शामिल थे।

- 1921: यह ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश से एक स्वतंत्रता सेनानी, भाषाविद् और बहुविषयक विद्वान थे। उन्होंने लाल, सफेद और हरे रंग के ध्वज का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र में चरखा था, जो एकता और स्वावलंबन का प्रतीक था। वर्तमान भारतीय ध्वज के स्वरूप का श्रेय मुख्य रूप से इसी डिज़ाइन को दिया जाता है।

- इस वर्ष लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को ध्वज में अपनाया गया। ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसके केंद्र में चरखा (स्पिनिंग व्हील) दर्शाया गया था।

- इसे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।

- 1947 (वर्तमान ध्वज): इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चरखे को अशोक चक्र से प्रतिस्थापित किया गया।

- 1904: यह ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो एक आयरिश समाजसेविका थीं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं।

- सामान्य नाम: तिरंगा, अर्थात् तीन रंगों वाला ध्वज (Tricolour)।

- डिज़ाइन: तीन क्षैतिज पट्टियाँ — केसरिया (ऊपर), सफेद (मध्य) और हरा (नीचे), जिसके मध्य में गहरा नीला अशोक चक्र होता है।

- अशोक चक्र: अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के सिंह स्तंभ से प्रेरित है और यह सफेद पट्टी की चौड़ाई के भीतर समाहित रहता है।

- प्रतीकात्मकता:

- केसरिया रंग – देश की शक्ति और साहस का प्रतीक।

- सफेद रंग – शुद्धता, सत्य और शांति को दर्शाता है।

- हरा रंग – उर्वरता, विकास एवं समृद्धि का प्रतीक, जो भारत की कृषि परंपरा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- अशोक चक्र (जिसे "धर्म चक्र" कहा जाता है) – विधि, न्याय और जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र दर्शाता है कि गति में जीवन है और स्थिरता में मृत्यु।

- ध्वज के आयाम: लंबाई और ऊँचाई का अनुपात 3:2 होता है।

- नियमन: ध्वज को फहराने, संभालने और उसके प्रति सम्मान के नियम भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(a) के अनुसार, हर नागरिक का मूल कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करने से संबंधित अपराधों के लिये दंड का प्रावधान है।

- सामग्री: पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए खादी (कपास) से बनाया जाता है, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वर्ष 2021 में भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया गया, जिससे अब अन्य स्वीकृत सामग्री, जैसे मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों के उपयोग की भी अनुमति दे दी गई है।

नोट: चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास संरक्षित राष्ट्रीय ध्वज को भारत का सबसे प्राचीन संरक्षित राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। इसे 15 अगस्त 1947 को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज पर फहराया गया था।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

- परिचय: भारतीय ध्वज संहिता, 2002, 26 जनवरी, 2002 से लागू हुई। जिसके तहत नागरिकों को राष्ट्रीय अवसरों के अलावा किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मिलती है, बशर्ते वे संहिता के नियमों का पालन करें।

- संहिता को तीन भागों में बाँटा गया है: भाग I में ध्वज का वर्णन है, भाग II में जनता और संस्थानों द्वारा इसके उपयोग को शामिल किया गया है तथा भाग III में सरकारी निकायों द्वारा इसके प्रदर्शन के नियम बताए गए हैं।

- ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिये क्या करें और क्या न करें के नियमों को रेखांकित करती है।

- भारतीय ध्वज संहिता में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अब राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान या निजी घरों पर दिन-रात फहराने की अनुमति दी गई। पहले इसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। यह बदलाव आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान से पहले किया गया था।

- क्या करें: विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है, ताकि सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।

- नागरिकों, निजी समूहों और संस्थाओं को किसी भी दिन सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने की अनुमति है।

- सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपने परिसरों (जैसे—घर, कार्यालय, प्रतिष्ठान) पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें।

- क्या न करें: राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सांप्रदायिक लाभ, परदा (ड्रैपरी) या वस्त्रों के रूप में नहीं किया जा सकता।

- ध्वज को जानबूझकर ज़मीन, फर्श या जल में गिरने नहीं देना चाहिये। ध्वज को वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड (Hood), ऊपर, किनारों या पीछे नहीं लपेटा जा सकता।

- किसी भी अन्य झंडे, वस्तु या सजावटी सामग्री को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या उस पर नहीं लगाया जाना चाहिये।

- ध्वज को जानबूझकर ज़मीन, फर्श या जल में गिरने नहीं देना चाहिये। ध्वज को वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड (Hood), ऊपर, किनारों या पीछे नहीं लपेटा जा सकता।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज़न' से संबंधित है? (2021) (a) बाल गंगाधर तिलक उत्तर: (c) प्रश्न. भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र (अशोक चक्र) में कितनी तीलियाँ होती हैं? (2008) (a) 16 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन

स्रोत: पी.आई.बी

भुवनेश्वर, ओडिशा में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन में नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को उजागर करना था।

- थीम: ‘गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस’ में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत पहलों को दर्शाया गया है।

- प्रमुख नवोन्मेषी डिजिटल उपकरण: सम्मेलन में केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जिसे जीवन प्रमाण भी कहा जाता है) को प्रमुख रूप से उजागर किया गया, जो नवाचारयुक्त शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में उभरे हैं।

- CPGRAMS: यह नागरिकों के लिये सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने हेतु 24x7 ऑनलाइन मंच है।

- इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मंच सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों को आपस में जोड़ता है।

- यदि समाधान असंतोषजनक हो, तो यह अपील करने की सुविधा भी प्रदान करता है। हालाँकि, यह मंच सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित प्रश्नों, न्यायालय या विचाराधीन मामलों, धार्मिक मुद्दों और सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शिकायतों को शामिल नहीं करता।

- जीवन प्रमाण: यह एक बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है, जिसे वर्ष 2014 में पेंशनधारकों के लिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शुरू किया गया था। अब पेंशनधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित कर सकते हैं।

- यह सेवा पेंशन का निरंतर वितरण सुनिश्चित करती है और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करती है। यह केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी पेंशनधारकों के लिये उपलब्ध है।

- वर्ष 2014 से अब तक जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से 10.31 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किये जा चुके हैं, जो पेंशनधारकों में इसकी व्यापक लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

और पढ़ें: डिकोडिंग गुड गवर्नेंस

रैपिड फायर

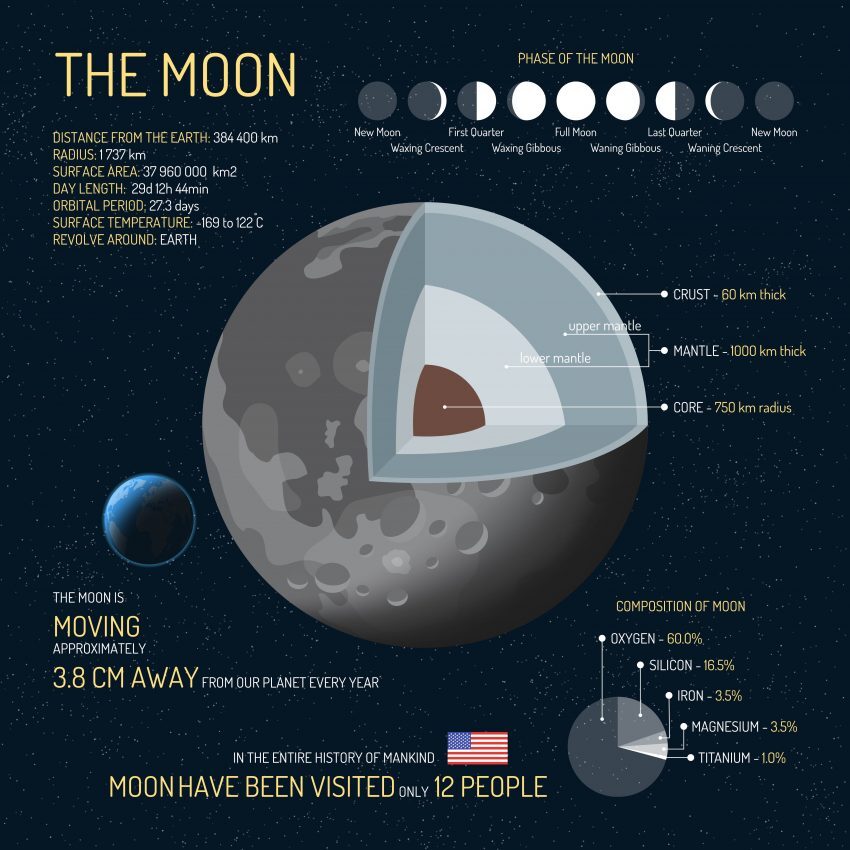

अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस

स्रोत: द हिंदू

20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो वर्ष 1969 में अपोलो 11 मिशन द्वारा चंद्रमा पर पहली बार मानव के उतरने की ऐतिहासिक घटना को स्मरण किया जाता है।

अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग समिति (COPUOS) की सिफारिश के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी।

अपोलो 11 मिशन

- 16 जुलाई, 1969 को नासा द्वारा प्रक्षेपित अपोलो 11, चंद्रमा पर उतरने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला सफल मानवयुक्त मिशन था।

- 20 जुलाई, 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव बने, जबकि माइकल कॉलिन्स कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा में बने रहे।

- कुल मिलाकर अपोलो कार्यक्रम के तहत छह सफल चंद्रमा पर उतरने वाले मिशन हुए: अपोलो 11, 12, 14, 15, 16, और 17।

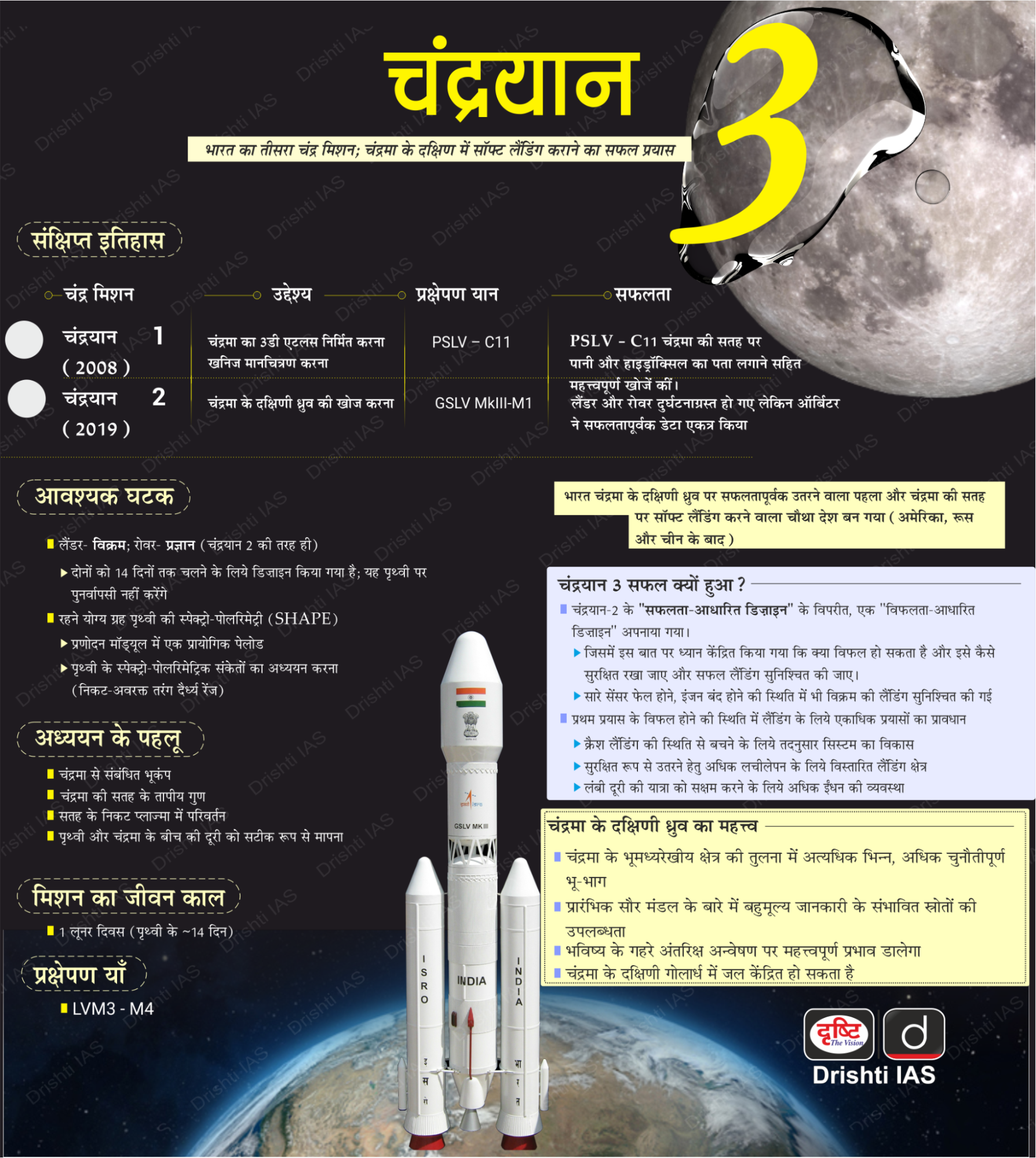

भारत का चंद्र मिशन

- भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-1 (2008) से शुरू हुए, जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, इसके बाद चंद्रयान-2 (2019) आया, जिसका ऑर्बिटर असफल लैंडिंग के बावजूद सक्रिय रहा।

- चंद्रयान-3 (2023) ने दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश (चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश) बन गया।

- आगामी मिशनों में चंद्रयान-4 (2027) है जो चंद्रमा से नमूना वापस लाने का कार्य करेगा तथा चंद्रयान-5 (LUPEX), जो जापान (JAXA) के साथ संयुक्त मिशन है और चंद्रमा पर पानी एवं बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे वर्ष 2027–28 में लॉन्च करने की योजना है।

और पढ़ें: चंद्रयान-5 (LUPEX)