प्रारंभिक परीक्षा

भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग

- 22 Jul 2025

- 35 min read

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की है कि 100 से अधिक सांसदों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिये एक नोटिस पर हस्ताक्षर किये हैं।

यह प्रस्ताव एक न्यायिक पैनल द्वारा मार्च 2025 में आग लगने के दौरान उनके आवास से मिले जलाए गए नोटों के मामलों में न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप लगाने के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी पद से हटाने की सिफारिश की, लेकिन न्यायाधीश वर्मा ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन निष्कर्षों को चुनौती दी।

भारत में न्यायाधीशों के लिये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?

- न्यायिक महाभियोग: भारत के संविधान में न्यायाधीशों के लिये ‘महाभियोग’ शब्द का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द है।

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता की रक्षा करना है, साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे मुक्त रखना भी है।

- संवैधानिक और कानूनी प्रावधान: भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिये ढाँचा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 218 इन प्रावधानों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू करता है।

- न्यायाधीशों को केवल सिद्ध दुराचार (गंभीर नैतिक या पेशेवर कदाचार) और अक्षमता (शारीरिक या मानसिक कारणों से कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता) के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

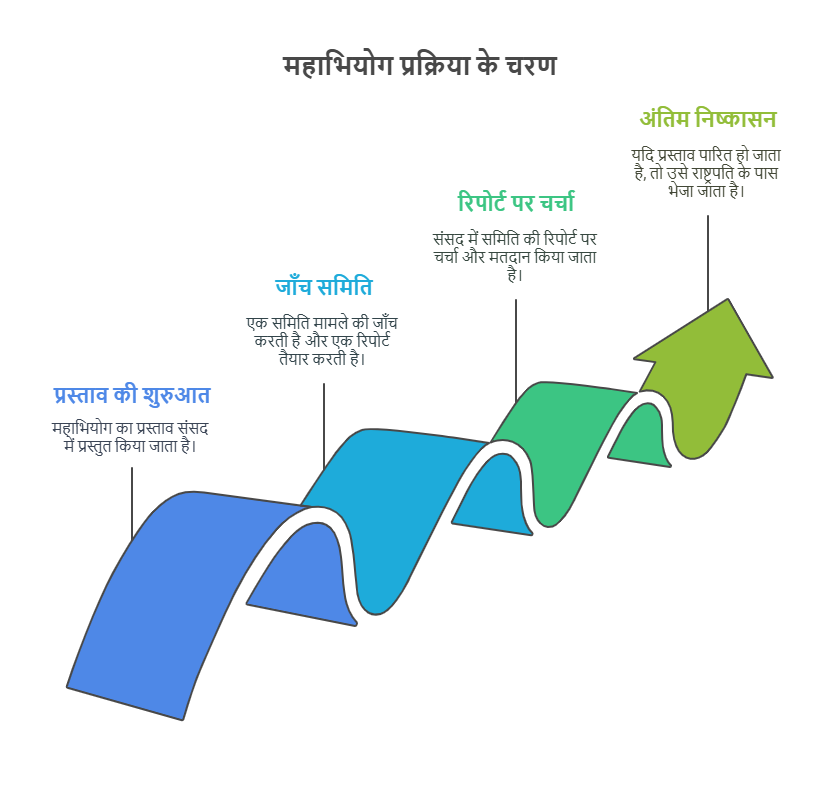

- महाभियोग प्रक्रिया:

- प्रस्ताव की शुरुआत: महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिये लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है।

- यह प्रस्ताव तभी आगे बढ़ सकता है जब इसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया जाए।

- जाँच समिति: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (या भारत के मुख्य न्यायाधीश), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद् शामिल होते हैं।

- यह समिति एक तथ्यान्वेषी निकाय के रूप में कार्य करती है और आरोपों की अर्ध-न्यायिक जाँच करती है।

- समिति की रिपोर्ट और संसदीय बहस: समिति अपनी जाँच रिपोर्ट उस सदन को सौंपती है जिसने महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत की थी। यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो मामले पर दोनों सदनों में बहस होती है।

- न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों में एक ही सत्र के दौरान विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि प्रस्ताव को न केवल पूर्ण बहुमत (कुल सदस्यता का 50% से अधिक) से पारित किया जाना चाहिये, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है।

- राष्ट्रपति की स्वीकृति: संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

- प्रस्ताव की शुरुआत: महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिये लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है।

- भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग प्रक्रिया की कमियाँ: यदि कोई न्यायाधीश कार्यवाही के दौरान इस्तीफा दे देता है, तो प्रक्रिया सामान्यतः बीच में ही समाप्त हो जाती है, जिससे पूर्ण जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं।

- स्वतंत्रता के बाद से भारत में किसी भी न्यायाधीश का महाभियोग सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है। अत्यधिक कठोर मतदान आवश्यकताएँ, राजनीतिक समझौते और अस्थिर गठबंधन इस प्रक्रिया को न केवल दुर्लभ बनाते हैं, बल्कि इसके सफल निष्पादन को भी अत्यंत जटिल बना देते हैं।

- भारत में उल्लेखनीय महाभियोग प्रयास:

- न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1993): सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई। एक समिति ने उन्हें धन के दुरुपयोग का दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में मतविभाजन के दौरान कई सदस्यों के मतदान से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

- न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011): उन पर धन के गबन का आरोप था। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन लोकसभा में पहुँचने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिये। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (2024) प्रश्न. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021) |