शासन व्यवस्था

भारत में घरेलू कर्मकारों का सशक्तीकरण

यह एडिटोरियल 22/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “We need a law to protect domestic workers” पर आधारित है। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत को घरेलू कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा, उचित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा घरेलू काम को सम्मानजनक और विनियमित रोज़गार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन (ILO) कन्वेंशन न. 189 ऑन डोमेस्टिक वर्क (2011), e-SHRAM पोर्टल, वेतन संहिता (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (2020), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), अजय मलिक (2025) मामला, POSH अधिनियम 2013

मेन्स के लिये: भारत में घरेलू कर्मकारों (DW) के लिये जनांकिकीय रुझान और विधिक कार्यढाँचे, भारत में घरेलू कर्मकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में घरेलू कर्मकारों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख सरकारी नीतियाँ

भारत भर में प्रतिदिन लाखों घरेलू कर्मकार घरों में काम करते हैं, फिर भी उनका योगदान बहुत हद तक अदृश्य और असुरक्षित रहता है। निजी घरों में काम करते हुए, प्रायः बिना किसी औपचारिक अनुबंध, न्यूनतम वेतन या सामाजिक सुरक्षा के, उन्हें शोषण और अनिश्चित कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक सुधार का आग्रह करने के साथ, अब चुनौती इस अपरिहार्य लेकिन उपेक्षित कार्यबल के लिये सम्मान, उचित वेतन और मान्यता सुनिश्चित करने की है।

भारत में घरेलू कर्मकारों (DW) के लिये जनांकिकीय रुझान और विधिक कार्यढाँचे क्या हैं?

- विषय: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन (ILO) कन्वेंशन न. 189 ऑन डोमेस्टिक वर्क (2011) के अनुसार, घरेलू कर्मकारों को ‘रोज़गार संबंध में घरेलू श्रम में संलग्न किसी भी व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित किया गया है।

- घरेलू काम को एक घर या घरों के लिये या उनके भीतर किये जाने वाले श्रम के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें सफाई, भोजन पकाना, कपड़े धोना एवं इस्त्री करना, बच्चों, वृद्ध जनों या परिवार के बीमार सदस्यों की देखभाल, बागवानी, घर की रखवाली, परिवार के लिये गाड़ी चलाना और यहाँ तक कि घरेलू पालतू जानवरों की देखभाल जैसे कई तरह के कार्य शामिल हैं।

- जनांकिकीय रुझान: राष्ट्रीय घरेलू कर्मकार आंदोलन (NDWM) का अनुमान है कि भारत में घरेलू कर्मकारों की संख्या 42 लाख से 5 करोड़ से अधिक तक है, जो अनौपचारिक रोज़गार के कारण आँकड़ों में भिन्नता को दर्शाता है।

- NSSO (2012) के अनुसार, भारत में 39 लाख घरेलू कर्मकार थे, जिनमें से 26 लाख महिलाएँ थीं।

- जुलाई 2023 तक, 2.81 करोड़ घरेलू और असंगठित कर्मकारों ने e-SHRAM पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

- शहरी भारत में, घरेलू काम महिला रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो शहरों के लिये घरेलू कर्मकारों (DW) को समझने और उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है।

- संवैधानिक अधिदेश:

- मूल अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 सामूहिक रूप से विधि के समक्ष समता, भेद-भाव रहित जीवन और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।

- ये घरेलू कर्मकारों, जो प्रायः श्रम बल के सबसे उपेक्षित वर्गों में से होते हैं, को विधिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आधार बनाते हैं।

- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP): अनुच्छेद 39, 41, 42 और 43 राज्य को उचित कार्य परिस्थितियाँ, काम करने का अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार की मानवीय स्थितियाँ तथा एक सभ्य जीवन स्तर के साथ जीविका वेतन सुनिश्चित करने के लिये बाध्य करते हैं।

- साथ में, ये घरेलू कर्मकारों के कल्याण की रक्षा के लिये विधायी और नीतिगत कार्रवाई का मार्गदर्शन करते हैं।

- मूल अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 सामूहिक रूप से विधि के समक्ष समता, भेद-भाव रहित जीवन और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।

- विधिक कार्यढाँचा: भारत में घरेलू कार्य को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक केंद्रीय कानून नहीं है।

- वर्तमान में, घरेलू कर्मकारों को सैद्धांतिक रूप से चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है— वेतन संहिता (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (2020) और औद्योगिक संबंध संहिता (2020)।

भारत में घरेलू कर्मकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- विधिक सुरक्षा और मान्यता का अभाव: भारत में घरेलू कर्मकारों को औपचारिक श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बड़े पैमाने पर अपवर्जित रखा गया है।

- व्यापक श्रम संहिताओं के अंतर्गत आने के बावजूद, उनके अधिकारों की रक्षा के लिये कोई समर्पित, लागू करने योग्य कानून नहीं है।

- अजय मलिक (2025) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा और विनियमन के लिये एक विधिक कार्यढाँचे की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

- निर्णय में कहा गया है, “यदि घरेलू सहायता जैसे किसी भी रोज़गार के अवसर हाशिये पर स्थित महिलाओं के लिये खुलते हैं, तो यह सराहनीय है।” साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय परिवारों के इस अपरिहार्य कार्यबल के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिये।

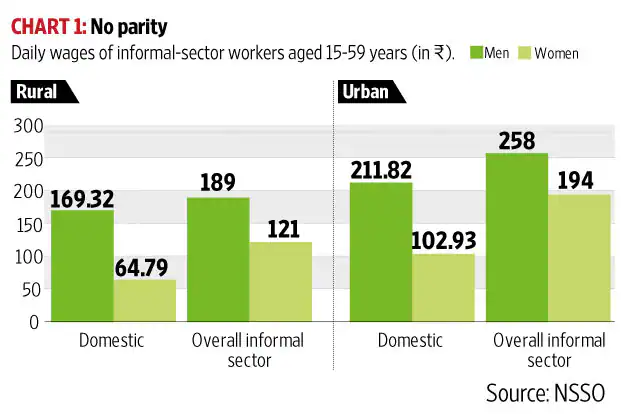

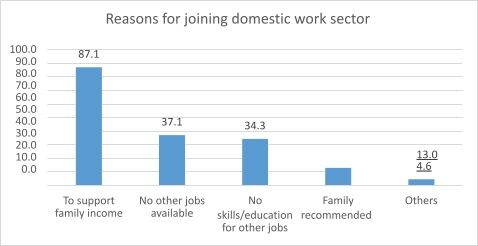

- कम और अनियमित वेतन: भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में घरेलू कर्मकार औसतन केवल एक-तिहाई वेतन ही कमाते हैं तथा कई को अनियमित या विलंबित भुगतान मिलता है।

- उदाहरण के लिये, शहरी घरेलू कर्मकारों को उभरते प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रति घंटे ₹49 जितनी कम कमाई दर्ज की गई है, जो अनौपचारिक स्थानीय वेतन मानदंडों को बहुत कम कर देता है।

- वेतन निर्धारण बहुत हद तक अनौपचारिक है और कोई एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं है, हालाँकि कुछ राज्यों ने न्यूनतम वेतन कानून अपनाए हैं, जिनमें घरेलू काम (केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) भी शामिल हैं।

- अनौपचारिकता और लिखित अनुबंधों का अभाव: अधिकांश घरेलू कर्मकारों के पास औपचारिक लिखित अनुबंधों का अभाव होता है, जिससे वेतन-संधिवार्ता, नौकरी की सुरक्षा और कानूनी उपाय में बाधा आती है।

- यह अनौपचारिकता घरेलू काम को निजी घरों तक ही सीमित रखती है, जिससे आधिकारिक आँकड़ों और नीतियों में यह अदृश्य हो जाता है।

- राष्ट्रीय घरेलू कर्मकार आंदोलन (NDWM) जैसे संगठनों ने सामूहिक अधिकारों पर सौदाकारी करने और शोषण को रोकने के लिये दस्तावेज़ी अनुबंधों की माँग करने हेतु हज़ारों कर्मकारों को संगठित करने का काम किया है।

- अत्यधिक कार्य अवधि और दुर्व्यवहार: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने घरेलू काम को ‘आधुनिक दासता’ के एक संभावित स्थल के रूप में वर्णित किया है, जहाँ कर्मकार (विशेषकर महिलाएँ और नाबालिग) इस क्षेत्र की अनौपचारिक एवं अनियमित प्रकृति के कारण दुर्व्यवहार, शोषण, बलात् श्रम और मानव तस्करी के प्रति अत्यधिक सुभेद्य रहते हैं।

- घरेलू कर्मकार प्रायः बिना किसी गारंटीकृत छुट्टियों या सवेतन अवकाश के प्रतिदिन 12-16 घंटे काम करते हैं।

- यह अत्यधिक कार्य बोझ, कम वेतन के साथ मिलकर, उनके जीवन की गुणवत्ता एव कल्याण को गंभीर रूप से कम कर देता है।

- घरेलू कर्मकार प्रायः बिना किसी गारंटीकृत छुट्टियों या सवेतन अवकाश के प्रतिदिन 12-16 घंटे काम करते हैं।

- सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा अभिगम्यता का अभाव: घरेलू कर्मकारों को आमतौर पर भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश या सवेतन बीमारी अवकाश से वंचित रखा जाता है।

- उनकी कार्य परिस्थितियाँ उन्हें शारीरिक श्रम और रसायनों के संपर्क से उत्पन्न व्यावसायिक खतरों के प्रति सुभेद्य बनाती हैं, साथ ही स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम्यता भी बहुत कम है।

- कुछ राज्य-स्तरीय घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएँ कार्यबल के केवल एक छोटे से हिस्से को ही कवर करती हैं और कई कर्मकार सामाजिक सुरक्षा लाभों से अनजान रहते हैं या उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

- सामाजिक कलंक और भेदभाव: सामाजिक रूप से घरेलू काम को निम्न-स्थिति वाला ‘महिलाओं का काम’ माना जाता है, जो मुख्य रूप से दलितों और जनजातीय आबादी जैसी उपेक्षित जातियों द्वारा किया जाता है।

- इस तरह के जातिगत और वर्गीय पूर्वाग्रह घरेलू कर्मकारों को और उपेक्षित कर देते हैं, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता एवं सौदाकारी की शक्ति सीमित हो जाती है।

- उनकी ‘नारीत्व’, ‘कम शैक्षिक योग्यता’ तथा ‘प्रवासी स्थिति’ प्रायः एक-दूसरे से जुड़कर उनके सामाजिक-आर्थिक अपवर्जन को और गहन कर देती है।

- कर्मकारों को प्रायः घरों में जाति-आधारित भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

- दिल्ली में रहने वाली दलित घरेलू कर्मकार स्मिता की कहानी, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे मजदूरी नहीं दी गई, उन अनेक कहानियों में से एक है जो इन कर्मकारों के समक्ष आने वाली व्यवस्थागत कमज़ोरियों को दर्शाती है।

भारत में घरेलू कर्मकारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये प्रमुख सरकारी नीतियाँ क्या हैं?

- घरेलू कर्मकारों पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस प्रारूप नीति का उद्देश्य घरेलू कर्मकारों को औपचारिक कर्मचारियों के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करना, उनका पंजीकरण, न्यूनतम वेतन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लाभ, दुर्व्यवहार से सुरक्षा और यूनियन बनाने के अधिकार सुनिश्चित करना है।

- यह नीति घरेलू सेवाओं में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और शोषण को रोकने के लिये भर्ती एजेंसियों को विनियमित करने पर भी केंद्रित है।

- श्रम संहिताओं के अंतर्गत समावेशन: घरेलू कर्मकारों को वेतन संहिता (2019) एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) जैसे प्रमुख श्रम सुधारों में शामिल किया गया है, जो न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व और पेंशन लाभों का वादा करते हैं।

- हालाँकि, घरेलू कर्मकारों के लिये प्रवर्तन और लाभ की अभिगम्यता सीमित बनी हुई है।

- राज्य कल्याण बोर्ड और विधिक सुरक्षा: कई राज्यों— जिनमें तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं, ने घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्ड स्थापित किये हैं जो स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएँ, बच्चों के लिये शिक्षा सहायता एवं शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं।

- वर्ष 2007 में स्थापित तमिलनाडु बोर्ड प्रसव, दुर्घटनाओं और विवाह संबंधी सहायता प्रदान करता है तथा औपचारिक मान्यता में अग्रणी भूमिका निभाता है।

- ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण: वर्ष 2021 में शुरू किये गए ई-श्रम पोर्टल ने घरेलू कर्मकारों सहित 30 करोड़ से अधिक असंगठित कर्मकारों को पंजीकृत किया है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक अभिगम्यता संभव हुई है।

- इस राष्ट्रीय डेटाबेस का उद्देश्य अनौपचारिक कर्मकारों को औपचारिक बनाना और लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

- तस्करी विरोध और बाल श्रम रोकथाम: सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करती है और घरेलू काम में बाल श्रम को रोकने के लिये गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बचाव एवं पुनर्वास कार्यक्रमों का समन्वय करती है।

- कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रम: गैर सरकारी संगठन और सरकारी निकाय घरेलू कर्मकारों को उनके अधिकारों, कौशल संवर्द्धन और सामूहिक सौदाकारी शक्ति के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।

- उदाहरण के लिये, SEWA दिल्ली, उचित वेतन, सुरक्षित परिस्थितियाँ और सवेतन अवकाश सुनिश्चित करने के लिये घरेलू कर्मकार संघों एवं अभियानों का आयोजन करती है।

- कानूनी सहायता और शिकायत निवारण: घरेलू कर्मकारों के साथ दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर होने वाले उल्लंघनों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये त्वरित न्यायालयों एवं शिकायत हेल्पलाइनों का प्रस्ताव किया गया है तथा स्थापना की जा रही है।

- घरेलू कर्मकारों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये POSH अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया जा रहा है।

- भर्ती एजेंसियों का विनियमन: प्रस्तावित विधायी उपायों में घरेलू कर्मकारों की भर्ती में शामिल प्लेसमेंट एजेंसियों को लाइसेंस देने और विनियमित करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य शोषण एवं तस्करी के जोखिमों को कम करना है।

भारत में घरेलू कर्मकारों को और सशक्त बनाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- एक समर्पित घरेलू कर्मकार संरक्षण कानून का अधिनियमन: भारत को घरेलू काम को औपचारिक रूप से रोज़गार के रूप में मान्यता देने के लिये एक घरेलू कर्मकार संरक्षण अधिनियम की तत्काल आवश्यकता है।

- इस कानून में लिखित अनुबंधों में मज़दूरी, काम के घंटे, लाभ और शोषण व तस्करी से सुरक्षा का उल्लेख होना चाहिये।

- यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन संख्या 189 के अनुरूप है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को पूरा करने के लिये भारत को अनुमोदित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- श्रम संहिताओं के अंतर्गत समावेशन और स्पष्टीकरण: यद्यपि श्रम संहिताओं में शामिल हैं, घरेलू कर्मकारों के लिये न्यूनतम मज़दूरी, समय पर भुगतान, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन की गारंटी के लिये स्पष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

- राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशानिर्देशों और प्रवर्तन तंत्रों के साथ इन प्रावधानों को सुदृढ़ करना चाहिये।

- सुदृढ़ कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा समावेशन: राज्यव्यापी घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिये तथा इन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- हाल ही में प्रस्तुत कर्नाटक घरेलू कर्मकार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) प्रारूप विधेयक- 2025 का उद्देश्य इस कवरेज को व्यापक बनाना है, जिसमें कल्याण निधि संग्रह और वितरण के लिये पारदर्शी तंत्र का प्रस्ताव है।

- घरेलू कर्मकार संघों को वैध बनाना और उनका समर्थन करना: घरेलू कर्मकार संघों के गठन और औपचारिक मान्यता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे उचित वेतन एवं शर्तों के लिये सामूहिक सौदाकारी को सक्षम बनाया जा सके।

- राष्ट्रीय घरेलू कर्मकार आंदोलन (NDWM) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो 16 राज्यों में सक्रिय है।

- कार्य अवधि, विश्राम अवधि और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का विनियमन: कानूनी रूप से अनिवार्य ओवरटाइम वेतन, साप्ताहिक विश्राम दिवस और वार्षिक अवकाश के साथ अधिकतम 8 घंटे का कार्यदिवस लागू किया जाना चाहिये।

- घरेलू कर्मकारों के लिये भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं में नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य अंशदान को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये।

- गरीबी के चक्र का सामना करने के लिये श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता प्रदान किया जाना चाहिये।

- शोषण, मानव तस्करी और अवैध वेतन कटौती को रोकने के लिये निजी भर्ती एजेंसियों के लाइसेंस एवं कठोर विनियमन को अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- जागरूकता, शिक्षा और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम: सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को उचित व्यवहार को बढ़ावा देने और भेदभाव को कम करने के लिये घरेलू कर्मकारों एवं नियोक्ताओं, दोनों पर लक्षित अधिकार जागरूकता अभियान चलाने चाहिये।

- नियोक्ताओं को मानवीय कार्य परिस्थितियाँ, उचित अनुबंध और श्रमिकों के अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिये संवेदनशील बनाया जाना चाहिये।

- केरल के जागरूकता अभियान तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कार्यशालाएँ दोनों पक्षों को श्रम कानूनों एवं सुरक्षा के बारे में शिक्षित करती हैं, जिससे कलंक और नियोक्ताओं के अतार्किक प्रतिरोध में कमी आती है।

- घरेलू कर्मकारों के प्रति सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिये सार्वजनिक जागरूकता कानूनी सुधारों का पूरक है।

निष्कर्ष:

घरेलू कर्मकार, जो प्रायः अदृश्य होते हुए भी महत्त्वपूर्ण होते हैं, विधिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के हकदार हैं। जैसा कि जॉन रॉल्स के ‘थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में प्रस्तावित है, “सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि वे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के अधिकतम हित में हों।”

इसलिये, भारत को एक व्यापक घरेलू कर्मकार संरक्षण अधिनियम बनाना चाहिये, भर्ती को विनियमित करना चाहिये और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना चाहिये। सामूहिक संगठन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सशक्तीकरण आवश्यक है ताकि लाखों घरेलू कर्मकारों को उचित वेतन, सुरक्षा एवं सम्मान प्राप्त हो सके तथा इस प्रकार घरेलू कार्य को गरिमामय रोज़गार में रूपांतरित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. घरेलू कर्मकार शहरी परिवारों की अदृश्य रीढ़ हैं। भारत में घरेलू कर्मकारों के लिये विधिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा उनके अधिकारों एवं सम्मान को सुनिश्चित करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. घरेलू कर्मकारों की परिभाषा क्या है?

रोज़गार संबंध के तहत साफ-सफाई, भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल, वृद्ध-जनों की देखभाल और रख-रखाव जैसे घरेलू कार्यों में लगे कर्मकार (ILO कन्वेंशन संख्या 189, 2011)।

प्रश्न 2. भारत में कितने घरेलू कर्मकार हैं?

अनुमानतः 4.2-50 मिलियन; e-SHRAM (2023) पर 2.81 करोड़ पंजीकृत; शहरी घरेलू कर्मकार महिलाओं के लिये दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार क्षेत्र है।

प्रश्न 3. घरेलू कर्मकारों के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

विधिक सुरक्षा का अभाव, न्यून वेतन, श्रम की लंबी अवधि, उत्पीड़न, अनौपचारिकता, सामाजिक कलंक और सीमित सामाजिक सुरक्षा।

प्रश्न 4. भारत में कौन-सी नीतियाँ घरेलू कर्मकारों की रक्षा करती हैं?

राष्ट्रीय नीति का प्रारूप, वेतन संहिता (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), राज्य कल्याण बोर्ड, e-SHRAM पोर्टल, POSH अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम।

प्रश्न 5. कौन-से उपाय घरेलू कर्मकारों को और सशक्त बना सकते हैं?

समर्पित संरक्षण कानून, स्पष्ट श्रम संहिता, कल्याण बोर्ड, संघीकरण, विनियमित भर्ती, जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिये: (2012)

1. भारतीय नागरिकों के लिये समान नागरिक (सिविल) संहिता सुरक्षित करना

2. ग्राम पंचायतो को संघटित करना

3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना

4. सभी कर्मकारों के लिये यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

उपर्युक्त में से कौन-से गाँधीवादी सिद्धांत हैं, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में प्रतिबिंबित होते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. “जिस समय हम भारत के जनांकिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।” क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएंगे? स्पष्ट कीजिये। (2014)