अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-लैटिन अमेरिका व्यापारिक संबंध

मेन्स के लिये: भारत के लिये लैटिन अमेरिका का महत्त्व, भारत का दक्षिण-दक्षिण सहयोग

चर्चा में क्यों?

भारत ने पेरू के साथ व्यापार वार्ता के 9वें दौर और चिली के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की तीसरी दौर की वार्ता को पूरा करके लैटिन अमेरिका के साथ अपने व्यापार संबंधों को मज़बूत किया है।

भारत और पेरू के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: पेरू लैटिन अमेरिका-कैरिबियन (LAC) क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2003 में 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में लगभग 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ।

- भारत पेरू के सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक है। मौजूदा व्यापार समझौते से सहयोग मज़बूत होने और प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है।

- भारत-पेरू व्यापार समझौते की वार्ता के 9वें दौर में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ और महत्त्वपूर्ण खनिज आदि जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

- विकास साझेदारी: भारत ने आपात स्थितियों (COVID-19, गुइलेन-बैरे प्रकोप 2023) के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान की है।

- भारत, भारत-पेरू आईटी उत्कृष्टता केंद्र (2015 से) जैसी पहलों के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

- भारत ने आपदा राहत और सांस्कृतिक/शैक्षिक पहलों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पेरू

- यह देश दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण-पूर्व में बोलिविया, दक्षिण में चिली और पश्चिम में प्रशांत महासागर की सीमा लगती है।

- पेरू के पौधों और पशु जीवन को तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों — कोस्ता (Costa), सिएरा (Sierra) और अमेज़ोनिया, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

- विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न पेरू के लगभग आधे हिस्से को आच्छादित करता है।

- एंडीज़ पर्वतमाला, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊँची पर्वतमाला है, पेरू के मध्य से होकर गुजरती है।

- इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट हुआस्करन है तथा टिटिकाका झील (बोलीविया के साथ साझा) विश्व की सबसे ऊँची नौगम्य झील है।

भारत और चिली के संबंध कैसे हैं?

- आर्थिक: भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020 में 1.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 3.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- भारत के प्रमुख निर्यातों में मोटर वाहन, फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और इस्पात उत्पाद, वस्त्र, विद्युत मशीनरी और चमड़े के सामान शामिल हैं, जबकि चिली से प्रमुख आयात ताँबा, लुगदी, फल और खनिज हैं।

- व्यापार: भारत और चिली के अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) ने बाज़ार पहुँच का विस्तार किया है तथा व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा दिया है, जबकि दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) ने निवेश विश्वास को मज़बूत किया है तथा व्यापार करने में आसानी में सुधार किया है।

- यह साझेदारी भारत की व्यापक "एक्ट लैटिन अमेरिका" नीति का हिस्सा है, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गहरा करेगी।

चिली

- दक्षिण अमेरिका में स्थित चिली एक लंबा, संकीर्ण देश है जिसकी सीमा उत्तर में पेरू और बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में ड्रेक दर्रे से लगती है।

- भौगोलिक दृष्टि से एंडीज़ पर्वतमाला चिली (विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय शृंखला), अटाकामा रेगिस्तान (सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय रेगिस्तान) और अर्जेंटीना-चिली सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो (विश्व का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी) से होकर गुजरती है।

- प्रशांत अग्नि वलय पर स्थित, चिली में अक्सर भूकंप और सुनामी आती रहती हैं।

- आर्थिक दृष्टि से, यह विश्व का सबसे बड़ा ताँबा उत्पादक देश है तथा अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ "लिथियम ट्रायंगल" का हिस्सा है।

भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों का क्या महत्त्व है?

- आर्थिक और व्यापारिक विविधीकरण: भारत और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार वर्ष 2023–24 में 35.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें से 14 अरब डॉलर से अधिक का हिस्सा भारत के निर्यात का था।

- लैटिन अमेरिका, भारत के व्यापार और निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करता है, जिससे अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता कम होती है।

- ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा: लैटिन अमेरिका भारत के ऊर्जा विविधीकरण का केंद्र है, जो ब्राज़ील, मैक्सिको और वेनेजुएला से भारत के कच्चे तेल का 15-20% आपूर्ति करता है।

- लिथियम ट्रायंगल (चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया) में वैश्विक लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है, जो भारत के EV और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अर्जेंटीना में भारत का काबिल-कैमयेन समझौता देश की पहली विदेशी लिथियम अन्वेषण परियोजना है, जो प्रमुख खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

- खाद्य एवं कृषि सुरक्षा: यह क्षेत्र खाद्य तेलों, दालों और अनाजों सहित खाद्य वस्तुओं का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता बन गया है।

- अर्जेंटीना और ब्राजील भारत को सोयाबीन तेल के प्रमुख निर्यातक हैं, जो मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं।

- लैटिन अमेरिका से भारत का खाद्य तेल आयात वर्ष 2022 में बढ़कर 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इस क्षेत्र के कृषि-निर्यात पर इसकी बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

- भू-राजनीतिक और रणनीतिक संरेखण: जी-20, ब्रिक्स और IBSA जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भारत के वैश्विक नेतृत्व को बढ़ाता है।

- दोनों क्षेत्र बहुध्रुवीय विश्व और सक्रिय गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं तथा अक्सर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर समन्वयात्मक रुख अपनाते हैं।

- इस भागीदारी से भारत को LAC क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में व्यापार और बुनियादी ढाँचे के निवेश पर हावी है।

- जलवायु सहयोग और सतत् विकास: दोनों क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जैवविविधता संरक्षण और हरित परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं।

- भारत ने सौर एवं जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के लिये कैरिकॉम को 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में लैटिन अमेरिका की भागीदारी जलवायु कूटनीति में नेतृत्व को मज़बूत करती है।

भारत–लैटिन अमेरिका संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- संपर्क संबंधी बाधाएँ: भारत और लैटिन अमेरिका के बीच अत्यधिक भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन लागत अधिक और शिपिंग समय लंबा रहता है।

- प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क और हवाई मालवाहक गलियारों की अनुपस्थिति व्यापार विस्तार तथा लोगों के बीच संपर्क को सीमित करती है।

- सीमित भागीदारी: भारत का व्यापार कुछ ही देशों (ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली) तक केंद्रित है, जबकि पनामा और ग्वाटेमाला जैसे छोटे देशों के साथ जुड़ाव बहुत कम है।

- चीन से प्रतिस्पर्द्धा: चीन लैटिन अमेरिकी व्यापार और निवेश पर हावी है, जिसका व्यापार 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि भारत का व्यापार 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- चीन ने सेंट्रल बाई-ओशनिक रेलवे कॉरिडोर जैसी विशाल अवसंरचना और खनन परियोजनाओं में निवेश कर अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसका भारत अब तक तुलनीय विकल्प नहीं दे पाया है।

- चीन की वित्तीय क्षमता और कूटनीतिक पहुँच इस क्षेत्र में भारत के विस्तार प्रयासों के लिये एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है।

- लैटिन अमेरिका में कमज़ोर क्षेत्रीय एकीकरण: MERCOSUR जैसी क्षेत्रीय संगठन आंतरिक मतभेदों और धीमी निर्णय-प्रक्रिया से जूझ रहे हैं।

- कुछ सदस्य देश (जैसे ब्राज़ील और उरुग्वे) स्वतंत्र व्यापार समझौतों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय एकजुटता कमज़ोर हो रही है।

- इससे भारत के लिये पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के साथ एकीकृत आर्थिक मंच के माध्यम से जुड़ना कठिन हो जाता है।

- सीमित बहुपक्षीय और संस्थागत भागीदारी: भारत की लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई राज्यों के समुदाय (CELAC) तथा पैसिफिक एलायंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भागीदारी अब तक अनियमित और अवसरवादी रही है।

- बहुपक्षीय संवादों में निरंतर भागीदारी की कमी के कारण भारत क्षेत्रीय नीतिगत ढाँचे को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो पाता।

भारत–लैटिन अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना: व्यापार और माल-परिवहन को सुगम बनाने के लिये लॉजिस्टिक्स हब तथा बंदरगाह साझेदारी विकसित की जानी चाहिये।

- आपूर्ति शृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिये भारत–लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई (LAC) के बीच एक समर्पित समुद्री या हवाई मालवाहक गलियारा स्थापित करने की दिशा में पहल की जा सकती है।

- राजनीतिक और कूटनीतिक जुड़ाव को सशक्त बनाना: विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक ‘भारत–LAC संवाद तंत्र’ (India–LAC Dialogue Mechanism) स्थापित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय समन्वय और संवाद को प्रोत्साहन मिले।

- भारत को CELAC, CARICOM और पैसिफिक एलायंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों में अपनी भागीदारी तथा सक्रियता बढ़ानी चाहिये।

- आर्थिक और व्यापार एकीकरण को गहरा करना: MERCOSUR तथा अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ मौजूदा PTA को विस्तारित कर व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में परिवर्तित किया जा सकता है।

- व्यापार को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिये शुल्क संरचनाओं तथा विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना आवश्यक है।

- प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देना: स्टार्ट-अप्स तथा MSME के लिये भारत–लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC) नवाचार केंद्र स्थापित किये जाएँ, जो सतत् प्रौद्योगिकी पर केंद्रित हों।

- कृषि, जलवायु लचीलापन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- दक्षिण–दक्षिण सहयोग ढाँचे के तहत ज्ञान-विनिमय और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- भारतीय प्रवासी समुदाय और निजी क्षेत्र को जोड़ना: लैटिन अमेरिका, विशेषकर गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो तथा सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों को सांस्कृतिक एवं आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

लैटिन अमेरिका भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय साझेदार है, जो ऊर्जा, खाद्य एवं खनिज सुरक्षा में योगदान देता है तथा एक बहुध्रुवीय व सतत् वैश्विक व्यवस्था के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत–लैटिन अमेरिका संबंधों को मज़बूत करना दीर्घकालिक वैश्विक सहयोग और दक्षिण–दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. लैटिन अमेरिका में भारत के व्यापार और निवेश प्रदर्शन का आकलन कीजिये तथा द्विपक्षीय प्रवाह व प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिये क्षेत्र-विशिष्ट उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: कौन से लैटिन अमेरिकी देश ‘लिथियम ट्रायंगल’ बनाते हैं?

चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया मिलकर‘लिथियम ट्रायंगल’ बनाते हैं, जिनके पास विश्व के कुल लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है।

प्रश्न: भारत के लैटिन अमेरिका से कच्चे तेल के अधिकांश आयात किन देशों से होते हैं?

ब्राज़ील, मैक्सिको और वेनेज़ुएला भारत के लैटिन अमेरिका से होने वाले कच्चे तेल आयात का लगभग 15–20% आपूर्ति करते हैं।

प्रश्न: MERCOSUR क्या है?

मर्कोसुर एक लैटिन अमेरिकी व्यापारिक संगठन (ट्रेड ब्लॉक) है, जिसका मुख्यालय मोंटेवीडियो, उरुग्वे में स्थित है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से किस एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं?

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

भारतीय इतिहास

NCERT ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया

मेन्स के लिये: भारतीय विरासत और संस्कृति, आधुनिक नवाचार और अनुसंधान में प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी कक्षा 7 की गणित की पाठ्यपुस्तक में अद्यतन किया है, जिसमें गणित, विशेषकर बीजगणित और ज्यामिति में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने पर ज़ोर देने के अनुरूप है।

गणित के विकास में प्राचीन भारत का प्रमुख योगदान क्या था?

- प्राचीन भारतीय योगदान: संशोधित पाठ्यपुस्तक में भारतीय गणितज्ञों जैसे भास्कराचार्य (12वीं सदी) और भास्करगुप्त (7वीं सदी) के बीजगणित के क्षेत्र में उनके मौलिक कार्यों को शामिल किया गया है।

- इसमें ब्रह्मगुप्त की 'ब्रह्मस्फुटसिद्धांत' (Brahmasphutasiddhanta) का उल्लेख किया गया है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ संचालन के लिए पहले ज्ञात नियमों को स्पष्ट किया गया था, जो अंकगणित और बीजगणित के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

- ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुटसिद्धांत ने शून्य (0) को एक संख्या के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया।

- ये विचार बाद में अरबी में अनूदित किये गए और अल-ख्वारिज़्मी (Al-Khwarizmi) जैसे इस्लामी विद्वानों को प्रभावित किया, जिनके कार्य यूरोप पहुँचे और आधुनिक गणित के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- शुल्ब सूत्र (800–500 ईसा पूर्व) में उन्नत ज्यामितीय ज्ञान दर्शाया गया है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय (Pythagoras Theorem) जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं।

- आर्यभट्ट (476 ईस्वी) ने स्थान मान प्रणाली (Place Value System) और दशमलव अंक प्रणाली (Decimal Notation) की खोज की।

- इस प्रणाली ने अंकगणित को सरल बना दिया, जिससे गणनाएँ तेज़ और आसान हो गईं तथा यह कई व्यावहारिक आविष्कारों का मूल आधार बनी।

विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत के प्रमुख योगदान

- विज्ञान-परमाणु सिद्धांत: प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कणाद ने जॉन डाल्टन से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें अणु नामक छोटे, अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया गया था, जो विश्राम या गति की अवस्था में हो सकते हैं।

- खगोल विज्ञान-सूर्यकेंद्रित सिद्धांत: आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभटीय में सबसे पहले यह सही ढंग से कहा था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सूर्यकेंद्रित सिद्धांत से सदियों पहले की बात है।

- वराहमिहिर के पंचसिद्धांतिका में यूनानी और भारतीय खगोल विज्ञान को एकीकृत किया गया है, जबकि ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों की स्थिति और सौर वर्ष की सटीक गणना की है।

- धातुकर्म-वुट्ज़ स्टील: प्राचीन भारत में वूट्ज़ स्टील का विकास हुआ, जो तलवारों और अन्य हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक उच्च-गुणवत्ता वाला मिश्र धातु इस्पात है। तमिल लोगों द्वारा निर्मित, यह अपने पैटर्न वाले बैंड के लिये प्रसिद्ध था और प्राचीन दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान था।

- भारत ने जस्ता प्रगलन के लिये आसवन प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाई है, राजस्थान में ज़ावर का प्राचीन स्थल विश्व का पहला ज्ञात जस्ता प्रगलन स्थल है। यह तकनीक 12वीं शताब्दी में ही विकसित हो गई थी।

- चिकित्सा: सुश्रुत संहिता, जिसे सुश्रुत ने 6वीं सदी ईसा पूर्व लिखा था, में जटिल शल्य चिकित्सा तकनीकों का वर्णन है, जिनमें राइनोप्लास्टी (नाक का पुनर्निर्माण) शामिल है। यह प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

- भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाने वाले चरक ने चरकसंहिता की रचना की, जिसमें पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा पर आधारभूत विचार प्रस्तुत किये गए, जिसने सदियों तक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया।

- रसायन शास्त्र: नागार्जुन जैसे विद्वानों ने रसायन के माध्यम से धातुओं को परिष्कृत किया और इत्र, रंगद्रव्य और काँच तैयार किये, जिससे उनके गहन रासायनिक ज्ञान का पता चलता है।

स्कूल पाठ्यक्रम में प्राचीन भारत के योगदान को शामिल करने का क्या महत्त्व है?

- पाठ्यक्रम का उपनिवेशीकरण समाप्त करना: ये परिवर्तन भारतीय शिक्षा में यूरोसेंट्रिक आख्यानों से आगे बढ़ने, भारत की बौद्धिक विरासत के चित्रण को पुनर्संतुलित करने के NEP 2020 के उद्देश्य को दर्शाते हैं।

- जाँच-आधारित शिक्षा के लिये प्रोत्साहन: विविध गणितीय परंपराओं और संस्कृत स्रोतों से मूल समस्याओं को शामिल करके, नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिक जाँच-आधारित दृष्टिकोण और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना है।

- राष्ट्रीय एकीकरण और प्रेरणा: भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और गणितीय विरासत में गर्व की भावना को पोषित करना है तथा छात्रों को गहरी सांस्कृतिक समझ के साथ STEM को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरित करना है।

प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- भौतिक और संरक्षण संबंधी चुनौतियाँ: ताड़पत्र, भोजपत्र जैसी जैविक सामग्रियों पर लिखी पांडुलिपियाँ अत्यंत नाज़ुक होती हैं और समय के साथ क्षय, कीटों द्वारा नुकसान तथा फफूंद संक्रमण जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहती हैं।

- शोधात्मक और भाषाई चुनौती: पांडुलिपियाँ 80 से अधिक भाषाओं और कई प्राचीन लिपियों (जैसे शारदा और ग्रंथ) में लिखी गई हैं, जिन्हें आज बहुत कम विद्वान ही पढ़ या समझ सकते हैं।

- बार-बार होने वाली लेखन त्रुटियाँ, गायब अंश एवं मौखिक परंपरा की सूक्ष्मताओं का लोप इन सबके कारण सटीक पुनर्निर्माण और अनुवाद अत्यंत कठिन हो जाता है।

- संस्थागत और कानूनी चुनौतियाँ: लाखों पांडुलिपियाँ मंदिरों, निजी संग्रहों और पुस्तकालयों में संरक्षित हैं, जिनमें से अनेक अब भी सूचीबद्ध नहीं की गई हैं या आम जन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

- एक एकीकृत कानूनी ढाँचे की अनुपस्थिति और स्वामित्व से जुड़े विवाद समन्वित संरक्षण तथा पहुँच के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- औपनिवेशिक विरासत: पश्चिमी इतिहासलेखन ने भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं को प्राय: हाशिये पर रखा, उन्हें अनुभवजन्य के बजाय दार्शनिक बताया। यह धारणा आज भी कुछ अकादमिक कथनों में बनी हुई है।

- व्यावसायिक दोहन: नीम, बासमती चावल और हल्दी जैसे मामलों में पारंपरिक ज्ञान के जैव-अपहरण ने यह स्पष्ट किया है कि उचित कानूनी संरक्षण के अभाव में पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

- विखंडित संस्थागत प्रयास: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) जैसी पहलों के बावजूद, पारंपरिक विद्वानों तथा आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय अभी भी सीमित है।

भारत द्वारा प्राचीन भारतीय ज्ञान के संरक्षण हेतु उठाए गए प्रमुख कदम क्या हैं?

- संस्थागत एवं मिशन आधारित पहलें:

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) (2003): संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित NMM मिशन विभिन्न भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखी पांडुलिपियों के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण तथा डिजिटलीकरण हेतु कार्य करता है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA): यह भारत की पारंपरिक कला और ज्ञान प्रणालियों के अनुसंधान, संरक्षण तथा प्रसार का प्रमुख केंद्र है।

- शिक्षा और डिजिटल संरक्षण:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: यह नीति गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा एवं दर्शन जैसी भारत की प्राचीन विद्या परंपराओं को स्कूल और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समाहित करने पर बल देती है।

- डिजिटल संरक्षण: विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा संस्कृत ग्रंथों तथा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण एवं अनुवाद किया जा रहा है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर सुलभ हो सकें।

- पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संवर्द्धन:

- आयुष मंत्रालय: यह आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणालियों को अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सत्यापन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करता है।

- UNESCO की ‘लोकल एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स’ (LINKS) पहल: यह एक अंतःविषयक कार्यक्रम है जो पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान को पर्यावरणीय नीतियों और कार्यों में सार्थक रूप से शामिल करने को बढ़ावा देता है।

- संरक्षण हेतु कानूनी एवं नीतिगत उपाय:

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)

- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: ट्रेडमार्क अधिनियम ब्रांड विभेदन के माध्यम से स्वदेशी कृषि और जैविक उत्पादों की पहचान की रक्षा करता है।

- भौगोलिक संकेतक (GI): भौगोलिक संकेतक किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक प्रामाणिकता प्रदान करता है।

- बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि (2024): यह संधि पेटेंट में आनुवंशिक संसाधनों की उत्पत्ति और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता को सुदृढ़ करती है।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत ने गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, धातुकर्म और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में अमिट योगदान दिये। इन नवाचारों ने एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप की सभ्यताओं के वैज्ञानिक विकास को गहराई से प्रभावित किया। इन योगदानों की पुनः मान्यता भारत की वैज्ञानिक विरासत को पुनः प्राप्त करने और उसका गौरवपूर्वक उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. समकालीन वैज्ञानिक नवाचार और बौद्धिक संपदा संरक्षण के संदर्भ में पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों की प्रासंगिकता का आकलन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन UPSC अभ्यर्थियों के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

यह भारत की वैज्ञानिक विरासत को उजागर करता है, जिसमें गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और धातुकर्म में स्वदेशी नवाचार शामिल हैं जो UPSC के सांस्कृतिक एवं विज्ञान-आधारित विषयों के लिये अत्यंत प्रासंगिक हैं।

प्रश्न. प्राचीन भारतीय गणितीय ज्ञान ने वैश्विक वैज्ञानिक विकास को कैसे प्रभावित किया?

भारतीय विद्वानों जैसे ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत बीजगणित, शून्य और दशमलव पद्धति की अवधारणाएँ अरबी अनुवादों के माध्यम से विश्वभर में फैलीं तथा आधुनिक गणित का आधार बनीं।

प्रश्न. प्राचीन भारतीय ज्ञान के संरक्षण में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

पांडुलिपियों का नष्ट होना, सीमित अनुवाद, औपनिवेशिक उपेक्षा और कमज़ोर संस्थागत समन्वय पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण तथा वैश्विक पहुँच को खतरे में डालते हैं।

प्रश्न. पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

NMM, TKDL, आयुष मंत्रालय (AYUSH) एवं नई शिक्षा नीति (NEP 2020) जैसी पहलों के माध्यम से भारत संरक्षण, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और प्राचीन ज्ञान के शिक्षा व नीति में एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स

प्रश्न. भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019)

प्रश्न. भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टी.के.डी.एल.), जिसमें 20 लाख से ज़्यादा औषधीय फर्मूलेशनों पर संरूपित जानकारी है, त्रुटिपूर्ण पेटेंटों के प्रति देश की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। मुक्त-स्रोत लाइसेंसिंग के अधीन इस आँकड़ा-संचय (डेटाबेस) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिये। (2015)

मुख्य परीक्षा

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF)

चर्चा में क्यों?

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल को ब्राज़ील के बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिये 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना और निवेश करना है।

- भारत, पेरिस समझौते के तहत बहुपक्षीय जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, ब्राज़ील के नेतृत्व वाले TFFF में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल क्या है?

- TFFF के बारे में: TFFF एक स्थायी, स्व-वित्तपोषित निवेश कोष है जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करना है। यह लगभग 74 विकासशील उष्णकटिबंधीय वन देशों को पुराने वनों को अक्षुण्ण रखने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

- भुगतान पारदर्शी वन निगरानी के लिये वार्षिक उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित होगा।

- उद्देश्य और तर्क: इस पहल का लक्ष्य आर्थिक प्रोत्साहनों की दिशा बदलना है ताकि परिवर्तित भूमि की अपेक्षा खड़े वनों को अधिक मूल्यवान बनाया जा सके और भूमि रूपांतरण से अधिक लाभ प्राप्त होने की प्रवृत्ति के कारण होने वाली वनों की कटाई को रोका जा सके।

- यह कार्बन भंडारण, तापमान विनियमन और जैवविविधता समर्थन सहित उष्णकटिबंधीय वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को भी मान्यता प्रदान करता है।

- वित्तपोषण: इसका उद्देश्य 125 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाना है, जिसमें से 25 अरब अमेरिकी डॉलर संपन्न सरकारों और परोपकारी संस्थानों से, जबकि 100 अरब अमेरिकी डॉलर निजी निवेशकों से एकत्र किये जाएंगे।

- यह फंड सार्वजनिक और कॉर्पोरेट बाज़ार बांडों के मिश्रित पोर्टफोलियो में निवेश करेगा और वन संरक्षण के लिये प्रोत्साहन के रूप में उष्णकटिबंधीय वन देशों को वार्षिक रिटर्न दिया जाएगा।

- वित्तपोषण प्रतिबद्धताएँ: योगदान देने वाले देशों में ब्राज़ील (1 बिलियन अमरीकी डॉलर), कोलंबिया (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर), इंडोनेशिया (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर), नॉर्वे (10 वर्षों में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर), नीदरलैंड (5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और पुर्तगाल (1 मिलियन यूरो) शामिल हैं।

- TFFF का महत्त्व: इसे एक अभूतपूर्व पहल के रूप में वर्णित किया गया है जो वन संरक्षण में वैश्विक दक्षिण को नेतृत्व प्रदान करता है, वनों की रक्षा के लिये स्थायी प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा उष्णकटिबंधीय वनों को उच्च मूल्य वाली पारिस्थितिक पूंजी के रूप में पुनर्स्थापित करता है।

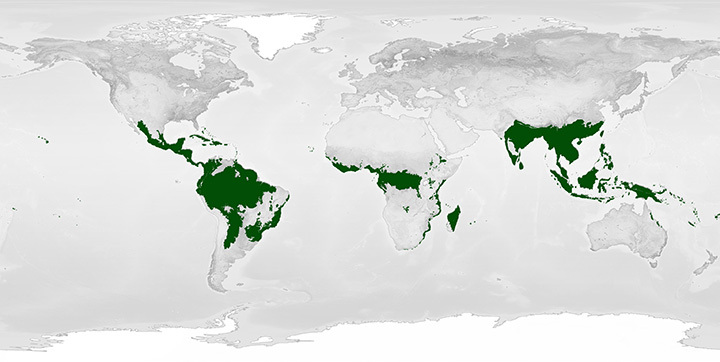

उष्णकटिबंधीय वन

- उष्णकटिबंधीय वन वे सघन वन हैं जो 20–25°C तापमान वाले गर्म जलवायु क्षेत्रों में, भूमध्यरेखा के आसपास 23.5° उत्तर (कर्क रेखा) और 23.5° दक्षिण (मकर रेखा) अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषताओं में उच्च जैवविविधता, ऊँचे और विशाल वृक्ष तथा बहुस्तरीय छत्र संरचना शामिल हैं, जो मिलकर एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं।

- प्रकार: उष्णकटिबंधीय वन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:

- उष्णकटिबंधीय वर्षावन: ये वन जैविक रूप से अत्यंत समृद्ध होते हैं और यहाँ वर्ष भर 2,000 मिमी से अधिक वर्षा के साथ निरंतर गर्म एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उदाहरण के लिये — अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षावन।

- उष्णकटिबंधीय मौसमी (शुष्क) वन: एक विशिष्ट शुष्क मौसम का अनुभव करते हैं, जिसके कारण पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, ये मुखतः भारत, मध्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं।

- कवरेज और जैवविविधता: उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 6% हिस्सा घेरते हैं, लेकिन इनमें विश्व की लगभग 80% प्रलेखित प्रजातियाँ निवास करती हैं। इस कारण ये वन उच्च जैवविविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं।

- उष्णकटिबंधीय वन राष्ट्र: विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन ब्राज़ील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, पेरू, सूडान और भारत में पाए जाते हैं।

- खतरे और वनों की कटाई: उष्णकटिबंधीय वनों को तेज़ी से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वैश्विक वन आवरण का दो-तिहाई नुकसान उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो रहा है।

- वर्ष 2004 और 2017 के बीच 43 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि नष्ट हो गई है, जिसका क्षेत्रफल लगभग मोरक्को के आकार के बराबर है।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) से क्या चिंताएँ जुड़ी हैं?

- बाज़ार अस्थिरता का जोखिम: TFFF की बांड निवेश पर निर्भरता, विशेषकर विकासशील देशों में, इसे बाज़ार की उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। वर्ष 2008–09 की वित्तीय मंदी या कोविड-19 जैसी आर्थिक दुर्घटनाएँ निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित कर सकती हैं तथा वन संरक्षण करने वाले देशों को किये जाने वाले भुगतान में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

- विकसित देशों के दायित्वों को कमज़ोर करना: आलोचकों का कहना है कि TFFF विकसित देशों की जलवायु और प्रकृति वित्त से जुड़ी कानूनी ज़िम्मेदारियों को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि यह UNFCCC के ढाँचे और उन दायित्वों के अधीन नहीं है जो संपन्न देशों को जवाबदेह ठहराते हैं।

- UNFCCC वित्तीय तंत्र को कमज़ोर करना: विशेषज्ञों का मानना है कि TFFF, सुनिश्चित सार्वजनिक वित्त के बजाय स्वैच्छिक और बाज़ार-आधारित वित्तपोषण पर ज़ोर देकर, UNFCCC और पेरिस समझौते के वित्तीय ढाँचे को कमज़ोर कर सकता है, जिससे विकासशील देशों के लिये पूर्वानुमेय वित्त प्राप्त करने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।

- ग्रीनवाशिंग का जोखिम: इस बात की चिंता है कि TFFF धनी देशों और निगमों को स्वैच्छिक दान के माध्यम से श्रेय लेने की अनुमति दे सकता है, जबकि वे कानूनी रूप से अनिवार्य उत्सर्जन कटौती से बच सकते हैं। साथ ही, यह भी अस्पष्ट है कि किये गए भुगतान वास्तव में अतिरिक्त संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे या केवल उन वनों को लाभ देंगे जो पहले से ही सुरक्षित थे।

- असमान वितरण का डर: अस्पष्ट भुगतान मानदंड और कमज़ोर शासन संरचना से यह आशंका बढ़ती है कि शक्तिशाली देश निर्णय-प्रक्रिया पर हावी हो सकते हैं, जबकि धन उन स्थानीय और स्वदेशी समुदायों तक नहीं पहुँच पाएगा जो वनों की सबसे प्रभावी रूप से रक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप, गरीबी और भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दे अनसुलझे रह सकते हैं।

हम उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण में सुधार किस प्रकार कर सकते हैं?

- बाज़ार सुधार: सरकारों को पशुपालन, सोया और ताड़ के तेल के लिये वनों की कटाई को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को स्थायी कृषि वानिकी की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिये तथा यूरोपीय संघ के वनों की कटाई विनियमन जैसे कड़े कानूनों के माध्यम से वनों की कटाई-मुक्त आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देना चाहिये।

- कानूनी ढाँचे लागू करना: वन संरक्षकों को सशक्त बनाने के लिये मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता देना और उनकी रक्षा करना। उपग्रह निगरानी का उपयोग करके अवैध कटाई और खनन के विरुद्ध कानून प्रवर्तन को मज़बूत करना।

- पारदर्शिता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: सैटेलाइट मॉनिटरिंग (जैसे Global Forest Watch), ड्रोन मैपिंग और रीयल-टाइम डेटा ट्रैकिंग के लिये वित्तपोषण और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि वन क्षेत्र की जानकारी सुलभ हो, वनों की कटाई पर शीघ्र प्रतिक्रिया संभव हो और पारदर्शी एवं जवाबदेह वन प्रबंधन को समर्थन मिल सके।

- जलवायु लक्ष्यों के साथ संरक्षण को एकीकृत करना: पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) में वन संरक्षण को शामिल करना और ऐसे सतत् विकास को बढ़ावा देना जो वनों के रूपांतरण को रोकता है, हरित बुनियादी ढाँचे और जैव-अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि: एक महत्त्वपूर्ण कदम यह है कि TFFF जैसे स्वैच्छिक कोषों को UNFCCC दायित्वों के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मौजूदा जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें पूरक बनाएँ।

निष्कर्ष:

TFFF, उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिये वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में एक महत्त्वाकांक्षी बाज़ार-आधारित पहल है। इसकी सफलता वित्तीय अस्थिरता के प्रबंधन, न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने और UNFCCC के कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु वित्त ढाँचे के पूरक होने पर निर्भर करती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिये आवश्यक प्रमुख रणनीतियों का उल्लेख कीजिये। सामुदायिक भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान इन प्रयासों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) क्या है?

TFFF 125 बिलियन डॉलर का एक स्थायी, स्व-वित्तपोषित कोष है जो 74 विकासशील देशों को पुराने उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिये उपग्रह-निगरानी वाले वन क्षेत्र के आधार पर भुगतान प्रदान करता है।

प्रश्न: अब तक किन देशों ने TFFF को वित्त प्रदान करने का संकल्प लिया है?

ब्राज़ील ($1 बिलियन), इंडोनेशिया ($1 बिलियन), कोलंबिया ($250 मिलियन), नॉर्वे ($10 वर्षों में 3 बिलियन), नीदरलैंड ($5 मिलियन), पुर्तगाल (€1 मिलियन)।

प्रश्न: उष्णकटिबंधीय वन क्या हैं?

उष्णकटिबंधीय वन वे सघन वन हैं जो 20–25°C तापमान वाले गर्म जलवायु क्षेत्रों में, भूमध्यरेखा के आसपास 23.5° उत्तर (कर्क रेखा) और 23.5° दक्षिण (मकर रेखा) अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषताओं में उच्च जैवविविधता, ऊँचे और विशाल वृक्ष तथा बहुस्तरीय छत्र संरचना शामिल हैं, जो मिलकर एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

कथन-I: उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्त्वों से भरपूर होती है।

कथन-II: उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है

(d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: d

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(b) पंचायती राज मंत्रालय

(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्न."भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022)

मुख्य परीक्षा

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 के तहत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित किये हैं। इनका उद्देश्य कॉर्निया (नेत्र) प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल बनाना और पूरे भारत में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं तक समान और न्यायसंगत पहुँच को बढ़ावा देना है।

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

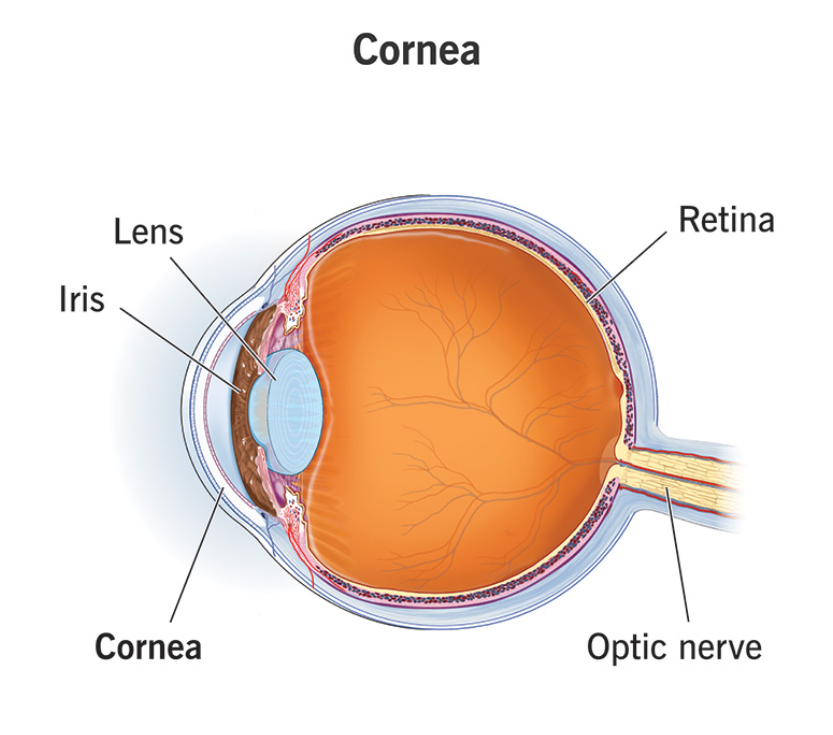

- उपकरण आवश्यकताओं में छूट: कॉर्निया (नेत्र) प्रत्यारोपण केंद्रों के लिये क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप रखने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है।

- ये माइक्रोस्कोप, जो कॉर्निया की कोशिकाओं की स्थिति का आकलन करने के लिये उपयोग किये जाते हैं, छोटे नेत्र केंद्रों के लिये अत्यधिक महॅंगे और प्राप्त करने में कठिन होते थे।

- इस संशोधन से छोटे नेत्र केंद्रों के बुनियादी ढाँचे और संचालन से जुड़ी बाधाएँ कम होंगी, जिससे पूरे देश में कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुँच में सुधार होगा।

महत्त्व

- समान स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा: यह संशोधन देश के विभिन्न क्षेत्रों में अंग, ऊतक और नेत्र दान सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करता है, जो राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) के उद्देश्यों के अनुरूप है।

- नेत्र दान प्रयासों को प्रोत्साहन: यह अधिक संस्थानों को नेत्र दान और कॉर्निया प्रत्यारोपण में भाग लेने के लिये प्रेरित करता है, जिससे दाता ऊतकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

- कॉर्निया-अंधता का समाधान: यह कदम भारत में दृष्टि हानि के प्रमुख कारणों में से एक कॉर्निया-अंधता से निपटने में सहायक होगा, क्योंकि यह समय पर उपचार तक पहुँच को बेहतर बनाता है।

- कॉर्निया-अंधता (Corneal Blindness) वह स्थिति है जिसमें कॉर्निया (नेत्र का पारदर्शी हिस्सा, जो परितारिका और पुतली को ढकता है तथा प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है) में क्षति या रोग होने के कारण दृष्टि प्रभावित या समाप्त हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं संक्रमण, चोट, कुपोषण या आनुवंशिक विकार।

- इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी के अनुसार, भारतीयों में मोतियाबिंद के बाद कॉर्निया-अंधता अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है, जिससे 1.2 मिलियन लोग प्रभावित हैं तथा प्रतिवर्ष 25,000-30,000 नए मामले सामने आते हैं।

मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 क्या है?

- पृष्ठभूमि: वर्ष 1994 से पहले भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कोई एकीकृत कानून नहीं था। उस समय केवल कुछ राज्य स्तरीय अधिनियम लागू थे, जैसे — बॉम्बे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1957 और महाराष्ट्र किडनी ट्रांसप्लांटेशन अधिनियम, 1982।

- बढ़ते अवैध अंग व्यापार, विशेषकर किडनी के व्यापार के कारण, जनता और विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन की मांग की। वर्ष 1994 का अधिनियम डॉ. एल. एम. सिंघवी (1991) की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर नैतिक और पारदर्शी प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने हेतु तैयार किया गया था।

- THOTA, 1994: यह अधिनियम मानव अंगों और ऊतकों को चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये निकालने, संरक्षित करने और प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन को रोकने के लिये बनाया गया था।

- यह अधिनियम मस्तिष्क-निष्क्रिय व्यक्तियों/ब्रेन-डेड दाता से नैतिक रूप से अंग प्राप्त करने और ऊतक प्रत्यारोपण को एक स्पष्ट कानूनी ढाँचे के अंतर्गत संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है।

- यह मानव अंगों और ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, भंडारण और प्रत्यारोपण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: यह अधिनियम दाता (Donor), ग्राही (Recipient) और निकट संबंधी (Near Relative) जैसे शब्दों को परिभाषित करता है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।

- यह निर्धारित करता है कि अंगों को केवल उपचारात्मक उद्देश्यों के लिये और सहमति प्राप्त करने के बाद ही निकाला जा सकता है।

- साथ ही, प्रत्यारोपण गतिविधियों को विनियमित करने हेतु प्राधिकरण समितियों के गठन का प्रावधान भी किया गया है।

- संशोधन और नियम: वर्ष 2011 के संशोधन ने मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से इस अधिनियम के दायरे का विस्तार किया, जिसमें अधिक अंगों और ऊतकों को शामिल किया गया।

- इसके अलावा, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये अधिसूचित किये गए।

- क्रियान्वयन और राज्यों द्वारा अंगीकरण: चूँकि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है, इसलिये इस अधिनियम को लागू करने के लिये राज्यों को इसे अंगीकृत करना आवश्यक है।

- वर्ष 1994 का अधिनियम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर, जिनके पास अपने अलग कानून हैं।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP)

- परिचय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे भारत में अंग और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) को लागू कर रहा है।

- संस्थागत ढाँचा: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) इस कार्यक्रम की शीर्ष संस्था है, जिसे क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (ROTTO) और राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTOs) का सहयोग प्राप्त है।

- मुख्य घटक: प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTOs) की स्थापना की जा रही है, साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य जैव-सामग्री केंद्र भी स्थापित किये जा रहे हैं।

- यह कार्यक्रम अंग प्रत्यारोपण सुविधाओं को उन्नत करने, चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण देने और मेडिकल कॉलेजों एवं ट्रॉमा केंद्रों में प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- इसके अतिरिक्त, यह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के रोगियों के लिये प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएँ सुनिश्चित करता है।

- उपलब्धियाँ: भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या वर्ष 2013 में 4,990 से बढ़कर वर्ष 2024 में 18,911 हो गई। भारत कुल अंग प्रत्यारोपण में विश्व में तीसरे स्थान पर है (अमेरिका और चीन के बाद) तथा जीवित दाता प्रत्यारोपण के मामले में पहले स्थान पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 क्या है?

THOTA, 1994 एक केंद्रीय कानून है जो चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये मानव अंगों और ऊतकों के निकालने, भंडारण एवं प्रत्यारोपण को विनियमित करता है तथा अंगों के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है।

2. मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

वर्ष 2025 के नियमों ने कॉर्नियल (नेत्र) केंद्रों के लिये क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएँ कम होंगी और छोटे व ग्रामीण केंद्रों में कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुँच में सुधार होगा।

3. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) क्या है?

NOTP, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे देश में अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना है। इसे NOTTO (राष्ट्रीय), ROTTOs (क्षेत्रीय) और SOTTOs (राज्य) स्तर पर लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम में ऊतक बैंक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और जन-जागरूकता अभियानों को भी शामिल किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

- व्यक्ति के जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है।

- मानव प्रेरित बहुशक्त/प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सहीं है? (2012)

- प्रथम शती ईसवी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था।

- तीसरी शती ईसवी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था।

- पाँचवी शती ईसवी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था।

- सातवीं शती ईसवी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था।

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)