अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-भूटान साझेदारी को मज़बूत करना

प्रिलिम्स के लिये: पंचवर्षीय योजना, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, STEM, MSMEs।

मेन्स के लिये: प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के मुख्य परिणाम, भारत-भूटान संबंध, चुनौतियाँ और भविष्य की साझेदारी की दिशाएँ।

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश (ड्रुक ग्यालपो) जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जो वर्तमान नरेश के पिता हैं, के 70वें जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिये भूटान की राजकीय यात्रा की।

भारत की भूटान की राजकीय यात्रा की मुख्य बिंदु क्या हैं?

- आर्थिक एवं विकासात्मक सहायता: भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की, तथा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट और असम के हतिसार में एक आव्रजन जाँच चौकी स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की।

- भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर 3 नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

- जलविद्युत कूटनीति: भारत और भूटान ने 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया तथा 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना पर पुनः कार्य शुरू किया, जिससे उनकी जलविद्युत साझेदारी मज़बूत हुई।

- भारत ने भूटान में नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिये 40 अरब रुपये की ऋण सहायता भी प्रदान की।

- संपर्क और अवसंरचना: दोनों पक्षों ने सीमा-पार संपर्क और अवसंरचना को मजबूत करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। इसमें दर्रांगा चेक पोस्ट (Darranga Check Post) और जोगीगोफा मल्टीमॉडल टर्मिनल (Jogigopha Multimodal Terminal) जैसी पहलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

- उन्होंने गेलेफू-कोकराझार और समत्से-बानरहाट को जोड़ने वाली सीमा पार रेल संपर्क पर प्रगति की सराहना की।

- व्यापार और कृषि सहयोग: भारत ने भूटान को आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों की आपूर्ति को संस्थागत रूप दिया तथा पहली खेप से निर्बाध कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

भारत और भूटान के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- वाणिज्य और आर्थिक संबंध: भारत और भूटान, भारत-भूटान व्यापार समझौता (1972, संशोधित 2016) के तहत मुक्त व्यापार प्रणाली बनाए रखते हैं।

- वर्ष 2014 से, भूटान के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तीन गुना अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,777.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और यह निवेश का प्रमुख स्रोत है (कुल का 50%)।

- विकास साझेदारी: भारत 1960 के दशक से भूटान का प्रमुख विकास भागीदार रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास और शिक्षा के लिये भारत ने 4,500 करोड़ रुपए (बाह्य अनुदानों का 73%) प्रदान किये।

- 4 जलविद्युत परियोजनाएँ (2,136 मेगावाट) संचालन में हैं तथा पुनात्सांगछू-I और II (2,220 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। भारत ने वर्ष 2022 में भूटान से 2,448 करोड़ रुपए की विद्युत् का आयात किया।

- सांस्कृतिक संबंध: भारत प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ भूटानी छात्रों को प्रदान करता है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) प्रशिक्षण देता है तथा भारत-भूटान फाउंडेशन (2003) के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

- भूटानी तीर्थयात्री बोधगया, राजगीर, नालंदा और सिक्किम जैसे स्थानों का भ्रमण करते हैं, जबकि भारत भूटानी सांस्कृतिक परियोजनाओं जैसे लखांग (मंदिर) निर्माण का समर्थन करता है।

- सहयोग के उभरते क्षेत्र: द्विपक्षीय संबंध डिजिटल, वित्तीय एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक फैले हुए हैं, जिसमें भूटान रूपे, BHIM तथा डिजिटल ड्रुक्युल (Digital Drukyul) का उपयोग करता है, भारत-भूटान SAT (2022) की शुरुआत की गई, ग्राउंड अर्थ स्टेशन (2023) खोला गया और STEM शिक्षक की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त की गई।

भारत-भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- चीन कारक और भू-राजनीतिक संतुलन: भूटान की चीन के साथ सीमा वार्ता, विशेष रूप से डोकलाम को लेकर, भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, जैसा कि वर्ष 2017 के स्टैंडऑफ में देखा गया। रणनीतिक स्वतंत्रता की तलाश में, भूटान अपने संबंधों को संतुलित करने और साझेदारियों को विविध बनाने का प्रयास करता है, जो भारत के साथ उसके विशेष संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

- आर्थिक निर्भरता: भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर अत्यधिक निर्भर है, जो उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार, दाता और जलविद्युत बाज़ार है, जिससे शक्ति असमानता तथा प्रभुत्व की धारणाएँ उत्पन्न होती हैं।

- भूटान की पर्यटन नीति, जिसमें उच्च सतत् विकास शुल्क शामिल है, भारतीय पर्यटकों को सीमित करती है, जिससे लोगों के बीच संबंध और सीमा पार की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है।

- पर्यावरणीय चिंताएँ: भूटान की नदियों पर बने अनेक बाँधों के कारण निचले भारतीय राज्यों में जल प्रवाह, गाद और मौसम के चरम प्रभावों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं, उदाहरण के लिये, भूटान के ताला बाँध के अतिप्रवाह से पश्चिम बंगाल के दुआर्स क्षेत्र में बाढ़ आ गई।

- सीमा और सुरक्षा मुद्दे: भले ही सीमा मुख्यतः शांतिपूर्ण हो, भारत और भूटान को कभी-कभी अवैध व्यापार, तस्करी तथा उग्रवादी गतिविधियों जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक आदान-प्रदान के साथ सीमा प्रबंधन कठिन हो जाता है।

भारत-भूटान साझेदारी को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- आर्थिक विविधीकरण: भूटान की भारत पर निर्भरता कम करने के लिये संयुक्त उद्यमों, MSMEs और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना संचार , फार्मास्यूटिकल्स और इको-पर्यटन जैसे क्षेत्रों का अन्वेषण करना।

- विविध और अनुकूल ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिये जल विद्युत से लेकर सौर और पवन ऊर्जा तक सहयोग का विस्तार करना।

- सामरिक संबंधों को मज़बूत करना: भारत को सभी पक्षों के सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए, भूटान-चीन सीमा वार्ता के शीघ्र समाधान के लिये शांत लेकिन दृढ़ राजनयिक समर्थन बनाए रखना चाहिये।

- तकनीकी सहयोग का विस्तार: अंतरिक्ष, उपग्रह और डिजिटल परियोजनाओं जैसे टेलीमेडिसिन, शिक्षा नेटवर्क और इंटरनेट गेटवे में भारत की भूमिका को मज़बूत करना तथा तकनीकी विशेषज्ञता के भूटान के मुख्य स्रोत के रूप में STEM और ICT क्षमता निर्माण प्रदान करना।

- सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर: नेपाल के साथ मिलकर डिजिटल अभिलेखागार के माध्यम से बौद्ध विरासत के संरक्षण हेतु हिमालयन सांस्कृतिक गलियारा स्थापित करना तथा भूटानी पेशेवरों के लिये भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने हेतु युवा नेतृत्व फैलोशिप शुरू करना।

- संयुक्त जल संसाधन प्रबंधन: जल विद्युत से एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन की ओर बदलाव, जल गुणवत्ता, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन पर सीमापार सहयोग के लिये एक मॉडल के रूप में जोर देना।

निष्कर्ष:

भारत-भूटान संबंध निर्भरता के पारंपरिक मॉडल से व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को शामिल करते हुए एक गतिशील, बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य की सफलता रणनीतिक अनुकूलन, आर्थिक विविधीकरण, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और भौगोलिक निकटता का लाभ उठाकर दोनों देशों के लिये एक स्थायी रणनीतिक और क्षेत्रीय लाभ बनाने पर निर्भर करती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "जलविद्युत के अतिरिक्त, भारत–भूटान संबंधों का भविष्य डिजिटल, अंतरिक्ष और हरित प्रौद्योगिकियों में साझेदारी पर आधारित है।" इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये और आगे की दिशा पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत और भूटान ने औपचारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित किये?

भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1949 की मैत्री संधि के आधार पर वर्ष 1968 में स्थापित हुए थे, जिसका नवीनीकरण वर्ष 2007 में किया गया था।

2. प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2025 की भूटान यात्रा के दौरान किन जलविद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन या पुनः आरंभ किया गया?

पुनात्सांगछू-II (1020 मेगावाट) का उद्घाटन किया गया और पुनात्सांगछू-I (1200 मेगावाट) पर कार्य फिर से शुरू हुआ।

3. भूटान के कुल व्यापार में भारत का द्विपक्षीय व्यापार कितना है?

भारत भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% हिस्सा है और यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत है, जो विदेशी निवेश में 50% का योगदान देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016)

शासन व्यवस्था

वैश्विक मानक GMP पर DCGI के निर्देश

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय औषधि महानियंत्रक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

मेन्स के लिये: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत औषधि विनियमन सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं औषधि सुरक्षा, विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे जनवरी, 2026 तक औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियम, 1945 की अनुसूची M के अंतर्गत संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ (GMP) को लागू करें, ताकि भारत के औषधि निर्माण मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

- यह कदम भारत और विदेशों में संदूषित कफ सिरप के कारण कई बच्चों की मृत्यु की घटनाओं के बाद बढ़ी हुई निगरानी के बीच उठाया गया है।

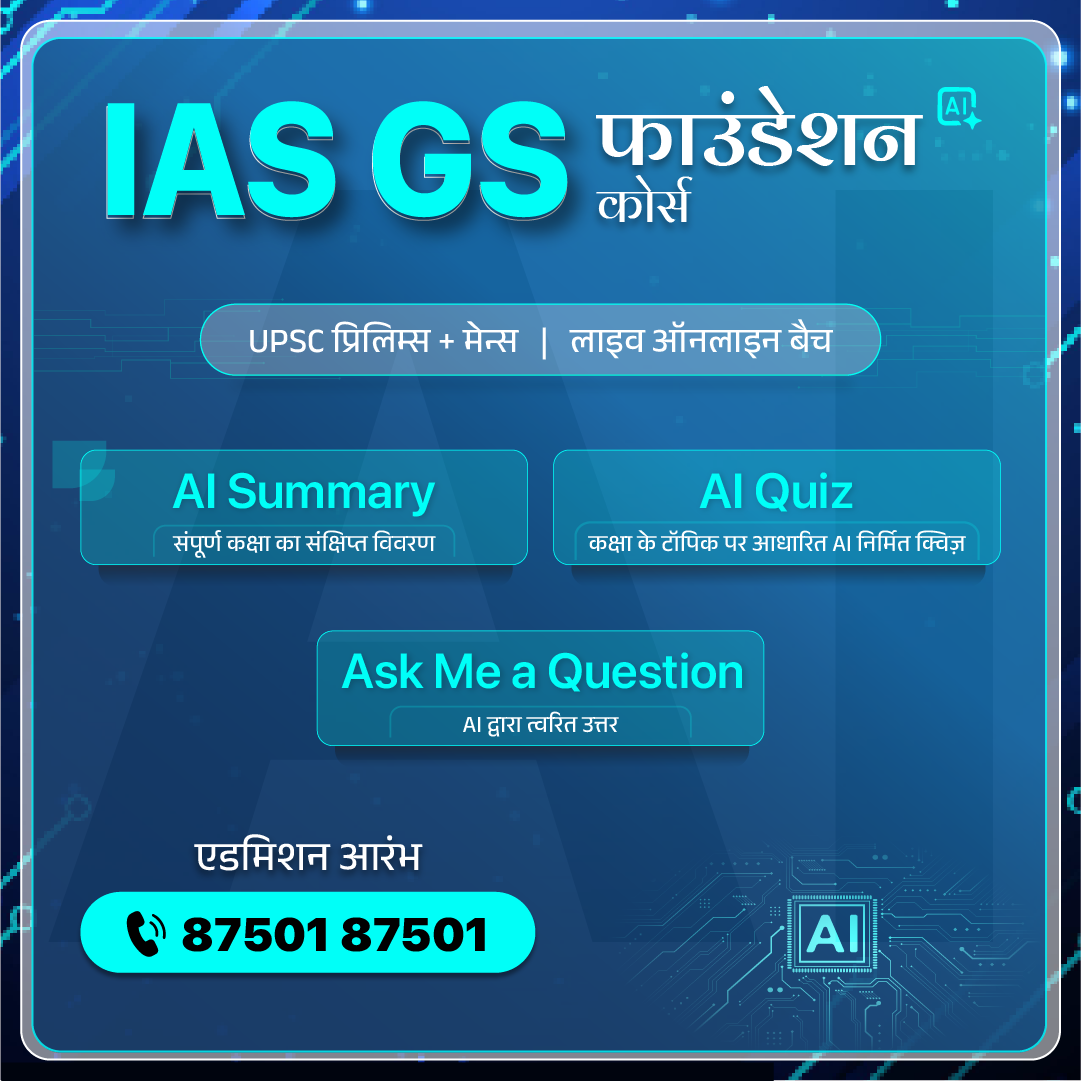

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची M क्या है?

- परिचय: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (तथा संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945) के अंतर्गत अनुसूची M एक वैधानिक ढाँचा है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश में निर्मित सभी दवाएँ घरेलू उपयोग एवं निर्यात दोनों के लिये सुरक्षित, प्रभावी तथा समान गुणवत्ता वाली हों।

- वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने अनुसूची M की आवश्यकताओं में संशोधन करते हुए ‘GMP’ को विस्तारित कर “औषधीय उत्पादों हेतु गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ तथा संयंत्र एवं उपकरणों की आवश्यकताएँ” नाम दिया, जिससे भारत के औषधि निर्माण मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के GMP मानकों के अनुरूप हो सकें।

- अनुसूची M के प्रमुख प्रावधान:

भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

- भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में: भारत मात्रा के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उत्पादक देश है तथा मूल्य के हिसाब से 14वाँ सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

- यह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता भी है, जो वैश्विक निर्यात का लगभग 20% है तथा विश्व भर में सस्ते टीकों का एक प्रमुख स्रोत है, जो इसे ‘विश्व की फार्मेसी’ के रूप में दर्जा देता है।

- भारत का फार्मा क्षेत्र यूनिसेफ के 55-60% टीकों की आपूर्ति करता है, जो WHO की DPT (डिप्थीरिया, काली खाँसी और टेटनस) वैक्सीन की 99% मांग को पूरा करता है, BCG (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन एक वैक्सीन है जो मुख्य रूप से तपेदिक (TB) के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है) के लिये 52% और खसरे के लिये 45% मांग को पूरा करता है।

- अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, भारतीय वैक्सीन ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है।

- भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र: भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग वर्ष 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया (13 गुना वृद्धि)। वर्ष 2030 तक इसके 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- आर्थिक संभावना: दवा और फार्मा निर्यात 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर (2013-14) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 27.85 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अमेरिका, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और ब्राज़ील शीर्ष पाँच निर्यात गंतव्य हैं।

- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के वर्ष 2030 तक 10% से अधिक CAGR की दर से बढ़कर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- भारत चिकित्सा पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बन गया है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बड़े सुधारों के कारण किफायती, उच्च गुणवत्ता वाले उपचार की सुविधा प्रदान कर रहा है।

भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- गुणवत्ता नियंत्रण और अनुपालन संबंधी समस्याएँ: भारत ने कई निम्न-स्तरीय और दूषित दवाओं की घटनाएँ देखी हैं, जिनमें भारत तथा विदेशों में कफ सिरप से जुड़ी दुखद घटनाएँ भी शामिल हैं।

- कई लघु और मध्यम औषधि निर्माता GMP का पूर्णतः अनुपालन करने में संघर्ष करते हैं।

- कई देशों ने दवाओं में संदूषण एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर चिंता जताई है और बार-बार गुणवत्ता में हुई चूक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चेतावनियों ने भारत की एक विश्वसनीय औषधि निर्माता के रूप में साख को प्रभावित किया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) जैसी वैश्विक प्रमाणन एजेंसियों के मानकों का अनुपालन अब अधिक महँगा हो गया है, जिससे छोटे निर्यातकों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।

- नियामक कमज़ोरियाँ: भारत की औषधि नियामक प्रणाली अभी भी खंडित है, जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और राज्य स्तरीय औषधि प्राधिकरणों के बीच विभाजित है।

- इस ओवरलैप के कारण प्रवर्तन में असंगति और अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी होती है।

- वैश्विक मानकों के अनुरूप बनने के लिये संशोधित अनुसूची M (2023) लागू किये जाने के बावजूद, इसके कार्यान्वयन की गति धीमी रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के मानकों में असमानता बनी हुई है।

- आयातित कच्चे माल पर निर्भरता: भारत अपनी लगभग 70% सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients - API) का आयात मुख्य रूप से चीन से करता है, जो आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिये एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

- कोविड-19 महामारी ने भारत की आयात पर अधिक निर्भरता को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू औषधि उत्पादन प्रभावित हुआ।

- यद्यपि सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु थोक दवाओं के लिये PLI योजना शुरू की, लेकिन प्रगति सीमित ही रही।

- मूल्य नियंत्रण और कम लाभांश: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा लगाए गए सख्त मूल्य सीमा नियंत्रण आवश्यक दवाओं को जनता के लिये सुलभ बनाए रखते हैं, लेकिन इससे कंपनियों के लाभांश में कमी आती है।

- इससे अनुसंधान एवं विकास (R&D) या प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश की संभावना बहुत कम रह जाती है। परिणामस्वरूप कंपनियाँ अक्सर नवाचार और गुणवत्ता सुधार की तुलना में लागत दक्षता को प्राथमिकता देती हैं।

- कमज़ोर अनुसंधान एवं विकास: अधिकांश भारतीय दवा कंपनियाँ नई दवाओं या अणुओं के विकास के बजाय जेनेरिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग एवं सरकार के बीच सीमित सहयोग भी नवाचार को और अधिक सीमित कर देता है तथा उच्च-मूल्य, पेटेंटेड दवाओं के विकास की गति को धीमा कर देता है।

- उभरती एवं तकनीकी चुनौतियाँ: उद्योग को रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) जैसे नए मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा हुआ है।

- बायोफार्मास्यूटिकल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दवा खोज और हरित विनिर्माण के बढ़ते प्रसार के साथ, उद्योग को तेज़ तकनीकी अनुकूलन की आवश्यकता है।

- कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अपने उत्पादन केंद्र तथा विशेषज्ञता को उन्नत करना आवश्यक है।

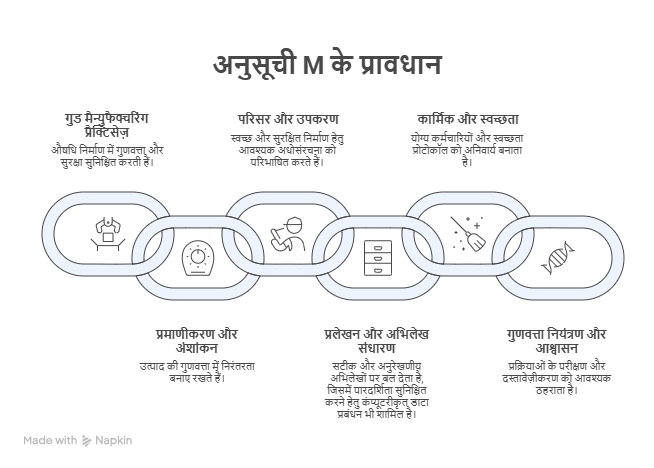

भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- GMP अनुपालन को मज़बूत करना: MSME फार्मा इकाइयों की अवसंरचना को सब्सिडी वाले ऋण और प्रौद्योगिकी अनुदान के माध्यम से उन्नत करना।

- अनिवार्य तृतीय-पक्ष ऑडिट और अचानक निरीक्षण ताकि अनुसूची M और WHO-GMP अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित किया जा सके।

- औषधि विनियमन का आधुनिकीकरण: एक एकीकृत, केंद्रीय राष्ट्रीय दवा प्राधिकरण स्थापित करना ताकि अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और CDSCO तथा राज्य स्तर के अधिकारों में अतिव्यापकता से बचा जा सके।

- लाइसेंसिंग, बैच ट्रैकिंग और दुष्प्रभाव रिपोर्टिंग के लिये समान डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू करना।

- आयातित API पर निर्भरता कम करना: घरेलू API और मध्यवर्ती विनिर्माण को पुनर्जीवित करने हेतु बल्क ड्रग पार्क तथा PLI योजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना। महत्त्वपूर्ण API के लिये दीर्घकालिक खरीद गारंटी या व्यवहार्यता-अंतर वित्तपोषण प्रदान करना।

- अनुसंधान, नवाचार और दवा खोज को बढ़ावा देना: फार्मा अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निवेश को कम-से-कम 2% GDP तक बढ़ाना, साथ ही स्टार्ट-अप और शैक्षणिक संस्थानों के लिये अनुदान प्रदान करना।

- PRIP योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों, बायोटेक पार्कों और उत्कृष्टता केंद्रों को मज़बूत बनाना।

- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार: प्रशिक्षण और वित्तीय सब्सिडी के माध्यम से USFDA और EU-GMP मानकों को पूरा करने में छोटे निर्यातकों का समर्थन करना।

- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ASEAN बाज़ारों के साथ विनियामक सामंजस्य समझौतों पर बातचीत करना।

- अपशिष्ट प्रबंधन मानकों को मज़बूत करना: भारत को AMR पर अंकुश लगाने, हरित विनिर्माण और विलायक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ, टिकाऊ उत्पादन के लिये शून्य-तरल-निर्वहन क्लस्टर विकसित करने हेतु फार्मा अपशिष्ट मानदंडों को कड़ा करना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का औषधि उद्योग इस समय एक निर्णायक दौर से गुज़र रहा है — जहाँ एक ओर उसे सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिये विश्वभर में सराहा जाता है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, सुरक्षा और नवाचार की कमी को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। “फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड” की अपनी पहचान बनाए रखने के लिये भारत को नियामक ढाँचे को सुदृढ़ करना, एपीआई (API) आयात पर निर्भरता घटाना, अनुसंधान एवं डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करना, और छोटे दवा निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाने में सहयोग देना होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “संशोधित अनुसूची एम वैश्विक मानक विनिर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन भारत के फार्मा क्षेत्र को गहन संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।” चर्चा कीजिये |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची M क्या है?

यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत फार्मा क्षेत्रों के लिये उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ (GMP) और बुनियादी ढाँचे के मानक निर्धारित करती है, इसे WHO-GMP मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिये वर्ष 2023 में संशोधित किया गया है।

2. औषधीय क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है?

भारत मात्रा के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उत्पादक है, जो वैश्विक जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% और यूनिसेफ को 55–60% टीकों की आपूर्ति करता है।

3. भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) कौन है?

DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का प्रमुख है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? (2019)

- कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति (जेनेटिक प्रीडिस्पोज़ीशन) का होना।

- रोगों के उपचार के लिये वैज्ञानिकों (एंटिबॉयोटिक्स) की गलत खुराकें लेना।

- पशुधन फार्मिंग प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना।

- कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है?

(2019)

मुख्य परीक्षा

अंतर-पीढ़ीगत समानता और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण

चर्चा में क्यों?

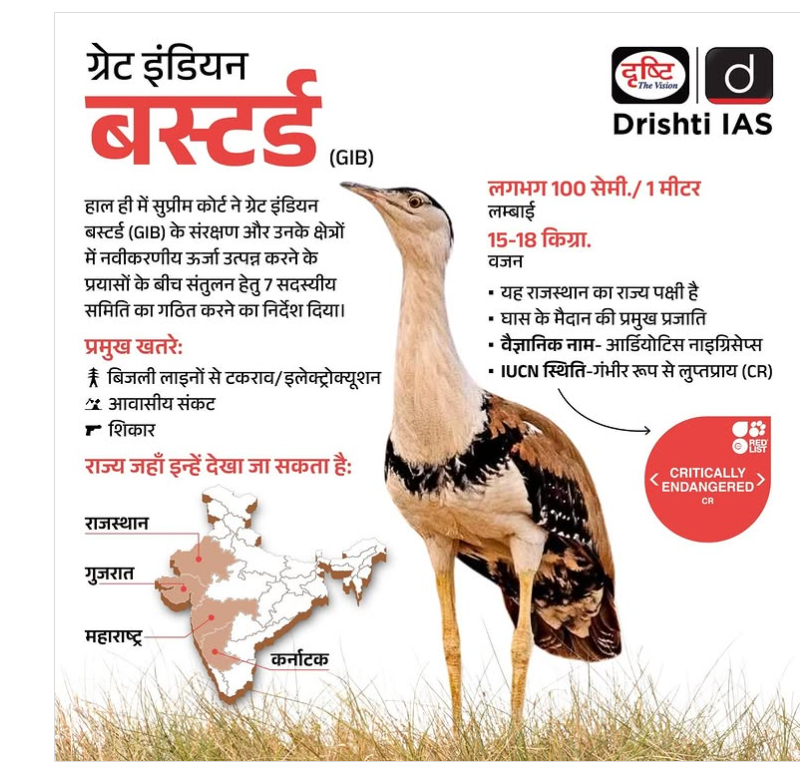

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन की संरक्षण स्थिति की समीक्षा की और विलुप्ति के कगार पर पहुँची प्रजातियों की रक्षा के संदर्भ में अंतर-पीढ़ीगत समानता जैसे पश्चिमी सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया तथा जैवविविधता शासन में पर्यावरण-केंद्रित (Eco-Centric) दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत क्या है?

- परिचय: यह विचार है कि प्रत्येक पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और उनका आनंद लेने का अधिकार है तथा भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी भी है।

- यह दृष्टिकोण पर्यावरण को एक साझी धरोहर मानता है, न कि ऐसा संसाधन जिसे एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के हितों की अनदेखी करते हुए समाप्त कर दे।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता: यह सिद्धांत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अंतर्निहित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और जैवविविधता पर कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन शामिल हैं।

- यह स्टॉकहोम घोषणा (1972) और रियो घोषणा (1992) जैसी आधारभूत वैश्विक घोषणाओं में भी दिखाई देता है, जो पर्यावरण शासन में इसकी दीर्घकालिक स्वीकार्यता को उजागर करता है।

- जैवविविधता और स्थिरता में भूमिका: कुनमिंग -मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा पर्यावरणीय निर्णयों में युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।

अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

- सिद्धांत का मानव-केंद्रित स्वरूप: न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत मानव-केंद्रित (Anthropocentric) है, क्योंकि यह मुख्यतः भविष्य की मानव पीढ़ियों के हित में संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिद्धांत प्रकृति को केवल एक संसाधन के रूप में देखता है, जिसे अगली पीढ़ियों को सौंपा जाना है और इस प्रकार यह प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के मानव उपयोग से परे उनके अंतर्निहित मूल्य (Intrinsic Value) की उपेक्षा करता है।

- लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये सीमित संरक्षण: न्यायालय ने यह भी देखा कि यह सिद्धांत तब कमज़ोर संरक्षण प्रदान करता है जब कोई प्रजाति पहले से ही विलुप्ति के कगार पर हो।

- इससे जैवविविधता कानूनों में इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन जैसी अति संकटग्रस्त प्रजातियों के संदर्भ में।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- परिचय: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय घासस्थल पक्षी है। यह भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, जिसमें लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैकक्वीन बस्टर्ड भी शामिल हैं।

- फ्रंटल विज़न के अभाव के कारण GIB की विद्युत लाइनों से टकराने की अधिक संभावना रहती है।

- वितरण और आवास: यह भारत और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह शुष्क और अर्द्ध-शुष्क घास के मैदानों, काँटेदार झाड़ियों तथा खेती वाले क्षेत्रों के साथ मिश्रित लंबी घास वाले खुले परिदृश्यों में रहता है।

- भारत में इसका मुख्य आवास राजस्थान है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह अपेक्षाकृत कम संख्या में पाया जाता है।

- प्रजनन और व्यवहार: प्रजनन अवधि में नर आमतौर पर अकेले रहते हैं, जबकि इस अवधि के बाहर वे झुंड में रह सकते हैं।

- पारिस्थितिकी महत्त्व: GIB एक संकेतक प्रजाति है तथा यह पक्षी चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक है। इनकी संख्या में कमी स्थानीय घास के मैदानों के क्षरण का संकेतक है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)।

- CITES (परिशिष्ट 1)

- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS) (परिशिष्ट I)।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अनुसूची I)।

- लगभग 70 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंदी अवस्था या कैद में हैं, जबकि लगभग 150 अपनी प्राकृतिक आवास स्थलों में रह रहे हैं।

- खतरे: कृषि, खनन और बुनियादी ढाँचे से इनके अधिवास की क्षति के साथ विद्युत लाइनों से टकराव (मृत्यु दर का प्रमुख कारण) इनके लिये प्रमुख खतरा है।

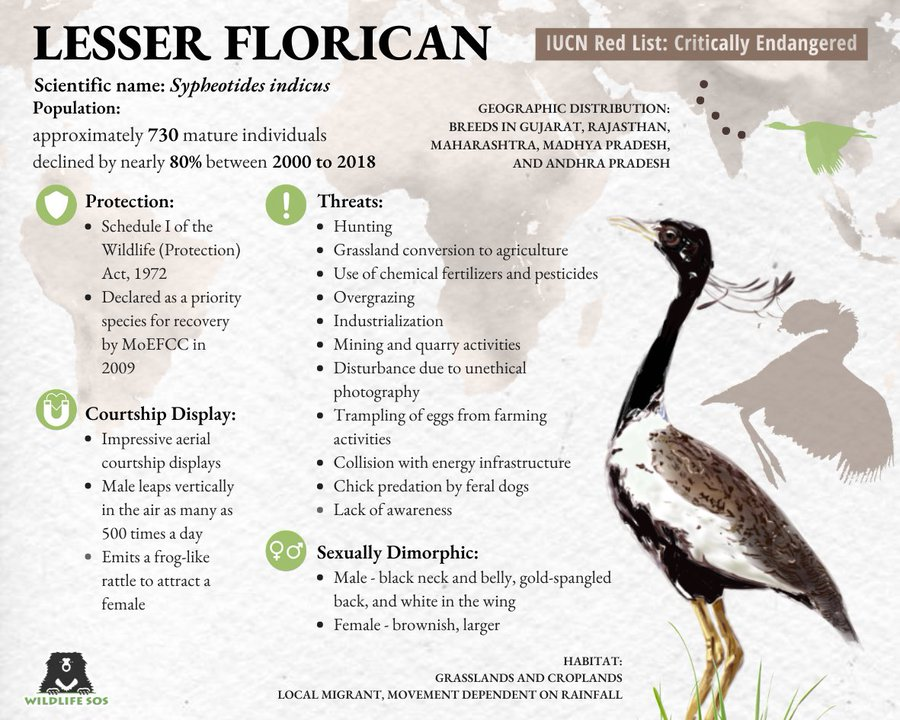

लेसर फ्लोरिकन

- परिचय: लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है। इसका शरीर छोटा होता है, चोंच और पैर लंबे होते हैं।

- वितरण और आवास: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रजनन।

- वे उत्पादक निचले घास के मैदानों (250 मीटर से नीचे), बिखरे हुए झाड़ियों वाले शुष्क घास के मैदानों और कभी-कभी कपास और बाजरा के खेतों में पाए जाते हैं।

- यह नेपाल के तराई क्षेत्र में गर्मियों में आने वाला एक दुर्लभ पक्षी है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची I)

- CITES (परिशिष्ट II)

जैव विविधता संरक्षण के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशें क्या हैं?

- पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव: टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (2012) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहा कि संविधान में सभी जीवित प्राणियों के लिये करुणा की अपेक्षा की गई है और प्रजातियों का मानव उपयोग से परे आंतरिक मूल्य है।

- न्यायालय ने मानव-केंद्रित सोच से पर्यावरण-केंद्रित सोच की ओर कदम बढ़ाने का आग्रह किया।

- संकटग्रस्त प्रजातियों के लिये मज़बूत संरक्षण: इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जैसी प्रजातियों के लिये केंद्रित और विज्ञान-आधारित संरक्षण उपाय लागू करने की अपील की गई है।

- निष्पक्ष व्यवहार का दायरा पशुओं तक बढ़ाया जाएँ: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम नागराजा (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार पशुओं पर भी लागू होता है, जिससे उनके कल्याण की रक्षा करने के संवैधानिक दायित्व को बल मिलता है।

- न्यायालय ने यह भी आग्रह किया कि पर्यावरण और वन्यजीव संबंधी कानूनों की व्याख्या इस प्रकार की जाएँ कि वे दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन तथा सतत् संरक्षण का समर्थन करें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर दिया कि विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिये मानव-केंद्रित सिद्धांतों के बजाय पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना एक संवैधानिक और पारिस्थितिकीय दायित्व है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिये अंतर-पीढ़ीगत समता सिद्धांत की सीमाओं की समीक्षा कीजिये। इसके विकल्प के रूप में कानूनी और नीतिगत उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

- अंतर-पीढ़ीगत समता क्या है?

अंतर-पीढ़ीगत समता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिये इनका संरक्षण करना आवश्यक है। - सर्वोच्च न्यायालय ने लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये अंतर-पीढ़ीगत समता को अपर्याप्त क्यों माना?

न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत मूल रूप से मानव-केंद्रित है अर्थात् यह पीढ़ियों के बीच मानव कल्याण पर केंद्रित है और तब सीमित संरक्षण प्रदान करता है जब किसी प्रजाति को तत्काल, प्रजाति-विशिष्ट और पारिस्थितिकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन के संरक्षण के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से व्यावहारिक उपाय सुझाए?

न्यायालय ने पारिस्थितिकीय केंद्रित नीति पर ज़ोर दिया जैसे मज़बूत आवास संरक्षण, वैज्ञानिक आधार पर पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग शामिल है), अवसंरचना सुधार (विद्युत् की लाइनों को भूमिगत करना या उनका पुन: मार्ग निर्धारण) और संरक्षण निर्देशों का समय पर क्रियान्वयन करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? (2012)

(a) भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा

(b) कश्मीरी महामृग, चीतल, नील गाय और भारतीय सारंग

(c) हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस (क्रेन)

(d) सिंहपुच्छी मेकाक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीतल

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के 'मरु राष्ट्रीय उद्यान' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ? (2020)

1. यह दो ज़िलों में विस्तृत है।

2. उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है।

3. यह 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)