मुख्य परीक्षा

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025

- 07 Jul 2025

- 62 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

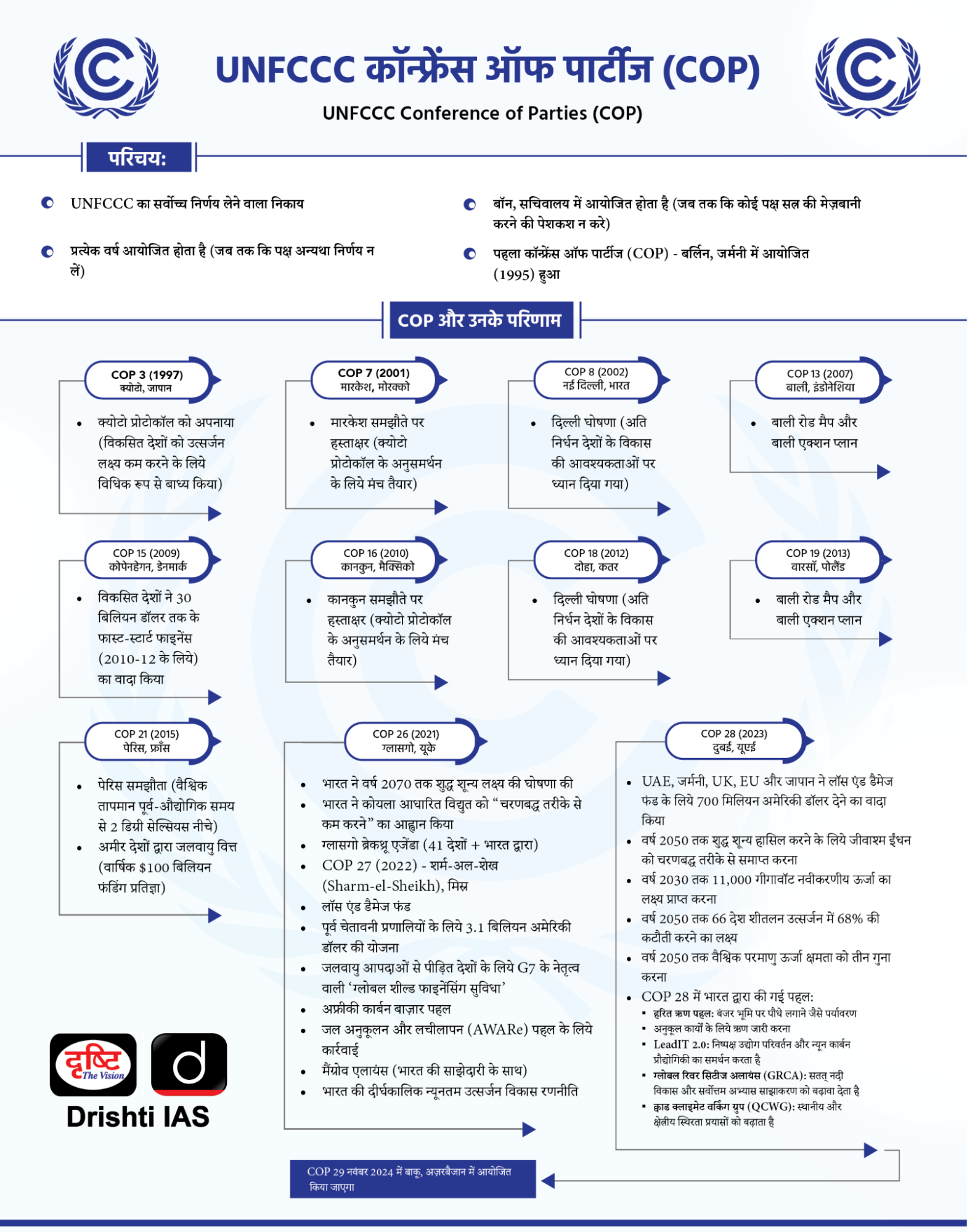

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62वाँ वार्षिक सत्र जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया। यह मध्य-वर्षीय बैठक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP30) से पहले महत्त्वपूर्ण जलवायु वार्ताओं के लिये मंच तैयार करती है, जो ब्राज़ील के बेलेम में होगी।

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है?

- परिचय: बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, UNFCCC के तहत आयोजित एक मध्य-वर्षीय शिखर सम्मेलन है, जो वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली वर्ष 1992 की संधि है।

- इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से सहायक निकायों का सत्र (Sessions of the Subsidiary Bodies - SB) कहा जाता है और यह COP के साथ UNFCCC की दो नियमित बैठकों में से एक है।

- यह सम्मेलन सहायक निकायों के सदस्य, समितियाँ, स्वदेशी समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और नागरिक समाज को एक मंच पर लाता है, ताकि वे कार्यान्वयन की समीक्षा, तकनीकी चर्चाएँ तथा आगामी COP शिखर सम्मेलन के लिये एजेंडा निर्धारण कर सकें।

- मुख्य घटक/प्रमुख भूमिका निभाने वाले निकाय:

- कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Implementation): यह UNFCCC के अंतर्गत जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता (विशेषकर विकासशील देशों के लिये) को सुगम बनाता है।

- वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice): यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जैसे संस्थानों से वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त कर उन्हें जलवायु वार्ताकारों और नीति-निर्माताओं तक पहुँचाता है।

बॉन सम्मेलन 2025 से प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation): GGA के लिये सूचकांकों को परिष्कृत करने में कुछ प्रगति हुई, लेकिन वित्तीय सहायता और कार्यान्वयन के साधनों (MoI) को लेकर असहमति के कारण सर्वसम्मति नहीं बन पाई। COP30 में 100 संभावित सूचकांकों की एक ड्राफ्ट सूची प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।

- पेरिस समझौते (2015) में पहली बार उल्लिखित वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) का उद्देश्य अनुकूलन क्षमता और जलवायु सहनशीलता बढ़ाना है। हालाँकि दुबई में COP28 तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जहाँ GGA को परिभाषित करने और लागू करने के लिये एक रूपरेखा को अंततः अपनाया गया।

- न्यायसंगत संक्रमण कार्य कार्यक्रम (Just Transition Work Programme): बॉन सम्मेलन में JTWP पर महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली, जहाँ वार्ताकारों ने न्यायसंगत संक्रमण रणनीतियाँ साझा करने हेतु एक ‘बेलेम एक्शन मेकैनिज़्म’ स्थापित करने पर सहमति जताई।

- JTWP एक UNFCCC पहल है, जिसे COP27 (2022) में शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना के तहत शुरू किया गया था।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेरिस समझौते के तहत की जाने वाली जलवायु कार्रवाइयाँ न्यायसंगत, समानतापूर्ण हों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों। यह कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक और श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उन श्रमिकों तथा समुदायों का समर्थन करता है जो जीवाश्म ईंधन से दूर होने की प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं।

- JTWP एक UNFCCC पहल है, जिसे COP27 (2022) में शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना के तहत शुरू किया गया था।

- राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ: अधिकांश देशों ने फरवरी 2025 की समय-सीमा तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत नहीं किये, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास धीमे हो गए।

- ब्राज़ील ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे सितंबर 2025 तक और अधिक सशक्त NDC प्रस्तुत करें ताकि 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो सके। हालाँकि वर्तमान में प्राप्त NDC पर्याप्त नहीं हैं और इससे तापमान वृद्धि 2°C के करीब पहुँच सकती है।

- जलवायु वित्त: जलवायु वित्त को लेकर विकासशील देशों (जैसे- भारत) और विकसित देशों के बीच तीव्र विवाद हुए। विकासशील देशों ने वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के वादे को पूरा करने की मांग की।

- संपन्न देशों ने समाधान के रूप में निजी वित्त का सुझाव दिया, लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि सार्वजनिक अनुदान आवश्यक था।

- विकासशील देश वित्त-केंद्रित वार्ता को प्राथमिकता देते हैं और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं, जो विकसित देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बाध्यता को स्पष्ट करता है।

- जलवायु नीति पहल (एक सलाहकार संगठन) के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने के लिये वैश्विक जलवायु वित्त को वर्ष 2030 तक लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रतिवर्ष तक बढ़ाना होगा।

- हानि एवं क्षति: सम्मेलन में इस बात पर गौर किया गया कि हानि एवं क्षति कोष के लिये अभी भी पर्याप्त धनराशि नहीं है तथा केवल 768 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही प्रावधान किया गया है, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी कम है।

- वादों के बावजूद, सरकारों ने अब तक 495 मिलियन अमेरीकी डॉलर के योगदान समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और केवल 321 मिलियन अमेरीकी डॉलर का भुगतान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

- परिचय: NDC, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किया जाता है।

- मौजूदा NDC, जो वर्ष 2020 में प्रस्तुत किये गए थे, वर्ष 2030 की अवधि से संबंधित हैं, जबकि वर्ष 2035 के लिये NDC फरवरी 2025 तक प्रस्तुत किये गए थे। वर्ष 2035 का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) 2030 के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये, लेकिन प्रत्येक देश अपनी उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार अपनी प्रगति स्वयं तय करता है।

- भारत और NDC: भारत ने वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित दो मात्रात्मक लक्ष्य शामिल थे:

- वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना।

- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

- अगस्त 2022 में भारत ने अपने NDC को अद्यतन किया, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता में 50% की कमी एवं वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया।

- भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) (2024) के अनुसार, उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, दिसंबर 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 47.10% तक पहुँच गई है, और 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक पर्यावरणीय शासन को मज़बूत करने में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

अधिक पढ़ें: UNFCCC COP29 बाकू

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था? (2021) |