हरियाणा Switch to English

बहुविवाह और हरियाणा परिवार पहचान-पत्र

चर्चा में क्यों?

हरियाणा परिवार पहचान-पत्र (PPP) के नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि राज्य में अनेक व्यक्तियों की दो या दो से अधिक पत्नियाँ हैं।

- यह डाटा इन व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से साझा किया गया है, जिसमें उनकी पत्नियों और बच्चों की संख्या जैसे व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- PPP डाटा विवरण:

- हरियाणा में 2779 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी दो या दो से अधिक पत्नियाँ हैं।

- इनमें से 2761 व्यक्तियों की दो पत्नियाँ हैं, जबकि 15 व्यक्तियों की तीन पत्नियाँ हैं तथा 3 व्यक्तियों ने बताया कि उनकी तीन से अधिक पत्नियाँ हैं।

- क्षेत्रीय आँकड़े:

- दो पत्नियों वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या नूह ज़िले में पाई गई है, जहाँ 353 व्यक्तियों की दो पत्नियाँ हैं।

- अन्य ज़िलों में अंबाला (87), भिवानी (69) और फरीदाबाद (267) शामिल हैं।

परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना

- पृष्ठभूमि:

- PPP योजना को औपचारिक रूप से जुलाई 2019 में हरियाणा सरकार की ‘पेपरलेस’ एवं ‘फेसलेस’ सेवा वितरण व्यवस्था की दृष्टि से प्रारंभ किया गया था।

- इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना गया है तथा उसे 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या (Family ID) दी जाती है।

- यह फैमिली ID विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्तियाँ, सब्सिडी और पेंशन आदि से भी जुड़ी होती है ताकि संगतता व विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

- इससे राज्य की विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी एवं पेंशन के स्वचालित लाभार्थी चयन में भी सहायता मिलती है।

- उद्देश्य:

- परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना है।

- लाभ:

- परिवार एक इकाई के रूप में:

- केंद्र सरकार के आधार कार्ड में एक व्यक्ति का विवरण होता है और यह पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में नहीं दर्शाता है।

- यद्यपि राशन कार्ड प्रणाली मौजूद है, लेकिन यह अद्यतन नहीं है और इसमें पर्याप्त पारिवारिक रिकॉर्ड नहीं हैं।

- सुचारू सेवा वितरण:

- हरियाणा सरकार की विभिन्न सेवाएँ एवं योजनाएँ जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति व आय प्रमाण-पत्र आदि PPP के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

- प्रवासी श्रमिकों के लिये लाभकारी:

- पंजीकरण ID उन लोगों को प्रदान की जाती है, जो हरियाणा में रहते हैं, लेकिन निवास संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाए हैं।

- इससे राज्य सरकार को उचित मूल्य की दुकानों से राशन, श्रम योजनाओं का लाभ, स्ट्रीट वेंडर्स सहायता योजनाएँ आदि जैसे लाभ प्रदान करने में सहायता मिलती है।

राजस्थान Switch to English

थार रेगिस्तान में हड़प्पा स्थल की खोज

चर्चा में क्यों?

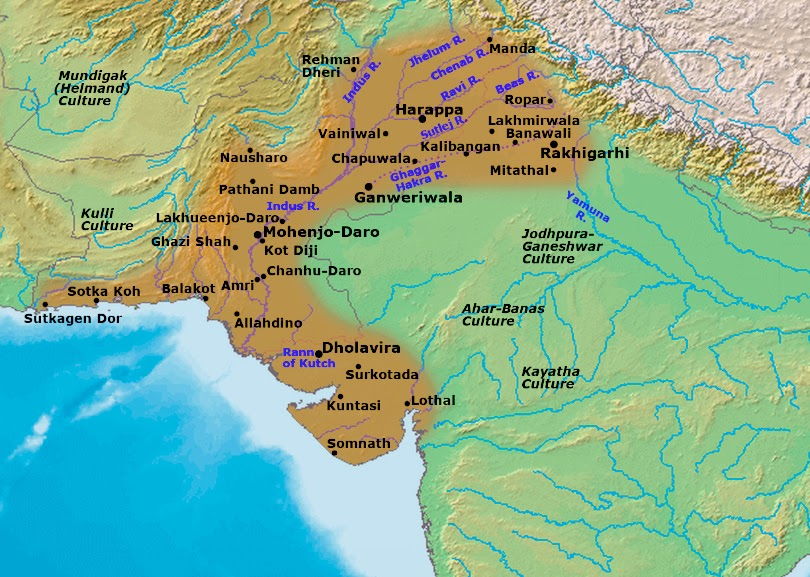

इतिहास प्रवक्ता दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगिड़ द्वारा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में रताडिया री ढेरी नामक स्थान पर एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है।

मुख्य बिंदु

- नए हड़प्पा स्थल के बारे में:

- रताडिया री ढेरी की खोज राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है।

- यह स्थल पाकिस्तान के सदेवाला से 17 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जहाँ पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे।

- यह खोज राजस्थान और गुजरात के बीच पुरातात्त्विक मानचित्र में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है।

- पृष्ठभूमि:

- इससे पूर्व राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध हरप्पाई स्थल उत्तर स्थित पीलीबंगा था, जिसकी खोज 20वीं सदी के प्रारंभ में इटालियन भारतविद् लुइगी पियो टेस्सितोरी द्वारा की गई थी।

- प्राप्त अवशेष:

- यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में लाल मृद्भाण्ड (जैसे कटोरे, हाँडी और घड़े), मिट्टी व शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएँ, पाषाण उपकरण तथा कीलनुमा ईंटें शामिल हैं, जिनका उपयोग भट्टियों में किया गया था।

- इस स्थल पर पाई गई भट्टियाँ गुजरात के कण्मेर और पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से प्राप्त भट्टियों के समान हैं, जो यहाँ एक विकसित बस्ती के अस्तित्व का संकेत देती हैं।

- काल निर्धारण एवं महत्त्व:

- पुरातत्त्वविदों ने इस स्थल को सिन्धु घाटी सभ्यता के परिपक्व नगरीय चरण (ईसा पूर्व 2600 से 1900) से संबंधित माना है।

- इसे टेराकोटा पट्टिकाओं, मृद्भाण्ड, पाषाण उपकरण तथा चर्ट ब्लेड के अवशेषों के आधार पर चिह्नित किया गया है, जो इसे सिंध क्षेत्र के हरप्पाई व्यवस्था से जोड़ते हैं।

- चर्ट ब्लेड (एक प्रकार का पत्थर) जैसी कलाकृतियाँ, लंबी दूरी के व्यापार और संसाधनों के बँटवारे को दर्शाती हैं, जो सिंधु घाटी के शहरों की विशेषता है।

सिंधु घाटी सभ्यता

- परिचय:

- हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी।

- यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी।

- ताँबा आधारित मिश्रधातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- दया राम साहनी ने सबसे पहले वर्ष 1921-22 में हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की।

- ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल उस उत्खनन के लिये जिम्मेदार थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज हुई।

- चरण: NCERT के अनुसार, इस सभ्यता का समय 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। सभ्यता के चरण:

- प्रारंभिक हड़प्पा (6000 ईसा पूर्व - 2600 ईसा पूर्व): यह सभ्यता का प्रारंभिक चरण है।

- परिपक्व हड़प्पा (2600 ईसा पूर्व - 1900 ईसा पूर्व): शहरी चरण (परिपक्व हड़प्पा), जो सभ्यता का सबसे समृद्ध चरण है।

- उत्तर हड़प्पा (1900 ईसा पूर्व - 1300 ईसा पूर्व): पतनशील चरण, जब सभ्यता का पतन शुरू हुआ।

|

हड़प्पा सभ्यता के महत्त्वपूर्ण स्थल |

|||

|

स्थल |

खोजकर्त्ता |

अवस्थिति |

महत्त्वपूर्ण खोज |

|

हड़प्पा |

दयाराम साहनी (1921) |

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। |

|

|

मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) |

राखलदास बनर्जी (1922) |

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। |

|

|

सुत्कान्गेडोर |

स्टीन (1929) |

पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। |

|

|

चन्हुदड़ो |

एन .जी. मजूमदार (1931) |

सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। |

|

|

आमरी |

एन .जी . मजूमदार (1935) |

सिंधु नदी के तट पर। |

|

|

कालीबंगन |

घोष (1953) |

राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। |

|

|

लोथल |

आर. राव (1953) |

गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित। |

|

|

सुरकोतदा |

जे.पी. जोशी (1964) |

गुजरात। |

|

|

बनावली |

आर.एस. विष्ट (1974) |

हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। |

|

|

धौलावीरा |

आर.एस.विष्ट (1985) |

गुजरात में कच्छ के रण में स्थित। |

|

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश में बीज पार्क स्थापित

चर्चा में क्यों?

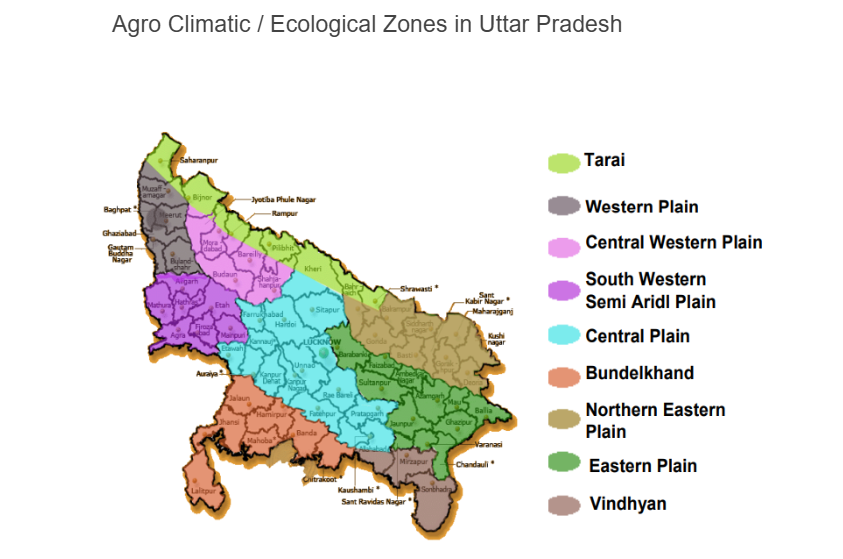

उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पाँच अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करके राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

मुख्य बिंदु

- बीज पार्क के बारे में:

- बीज पार्क क्षेत्र-विशिष्ट फसल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और अगले तीन वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- कृषि विभाग ने मौजूदा बुनियादी ढाँचे (200 से 400+ हेक्टेयर) वाले छह बड़े फार्मों की पहचान की है, जिन्हें बीज उत्पादन के लिये निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाएगा।

- स्थान:

- बीज पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाएंगे।

- पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर पहला बीज पार्क, अटारी, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।

- इसमें बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, शीघ्र प्रजनन और संकर प्रयोगशालाओं की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

- मॉडल:

- सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग कर रही है, जिसके तहत निजी निवेशकों को 30 वर्षों के लिये भूमि पट्टे पर देने के साथ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

- लाभ: अपने विस्तृत कृषि आधार के कारण, उत्तर प्रदेश को इस पहल से बहुत लाभ होगा। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

- रोज़गार सृजन: सभी पाँच पार्कों में लगभग 6,000 प्रत्यक्ष रोज़गार और 15,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे, जिससे लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

- बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता: राज्य को स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन करके, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करके तथा उत्पादन, रसद और परिवहन में रोज़गार सृजित करके प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।

- बीज प्रतिस्थापन दर (SRR): इस पहल से SRR में सुधार होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा।

- उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से पीछे है।

- गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: इन बीज पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये बेहतर बीज गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

- बीज परीक्षण रिपोर्ट 2023-2024 में 1,33,588 परीक्षण नमूनों में से 3,630 में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान की गई है, जिसके कारण अंकुरण दर कम होती है, पुनः बुवाई में देरी होती है, भूमि की तैयारी और उर्वरकों में निवेश व्यर्थ होता है तथा अंततः फसल उत्पादन कम होता है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

दिल्ली अपनाएगी उत्तर प्रदेश का डिजिटल शिकायत निवारण मॉडल

चर्चा में क्यों?

दिल्ली शासन में सुधार और कुशल शिकायत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) तथा सीएम डैशबोर्ड को लागू करेगी।

मुख्य बिंदु

- IGRS के बारे में:

- यह उत्तर प्रदेश में एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग और सभी हितधारकों को शामिल करके सुशासन को बढ़ावा देना है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- नागरिक आसानी से और सुविधाजनक ढंग से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनकी निगरानी कर सकते हैं तथा गुणवत्ता और समाधान दोनों के संदर्भ में समय पर तथा संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

- यह प्रणाली नागरिकों को सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ पारदर्शी तरीके से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे संचार प्रक्रिया सुचारू हो जाती है।

- सभी शिकायतें, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, एक ही मंच पर केंद्रीकृत की जाती हैं, जिससे संबंधित विभागों द्वारा पहुँच, निगरानी और प्रभावी समाधान में सुधार होता है।

यूपी-दर्पण डैशबोर्ड (सीएम डैशबोर्ड)

- मुख्यमंत्री के लिये यूपी-दर्पण डैशबोर्ड विभागीय रैंकिंग, ज़िला रैंकिंग, टाइमलाइन शृंखला और सांख्यिकीय ग्राफिकल रिपोर्ट के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा में मदद करता है।

- दर्पण (देश भर में परियोजनाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिये डैशबोर्ड) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का एक विन्यास योग्य बहुभाषी उत्पाद है।

- यह योजना, मूल्यांकन और निगरानी के लिये अधिकारियों के सभी स्तरों (राज्य, प्रभाग, ज़िला) को चयनित सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) पर वास्तविक समय डाटा की प्रस्तुति की सुविधा प्रदान करता है।

- दर्पण पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर डाटा के स्वचालित अद्यतन के लिये सुरक्षित API के माध्यम से उपयोगकर्त्ता रिपोजिटरी के साथ निर्बाध प्रमाणीकरण और एकीकरण प्रदान करता है।

- दर्पण (देश भर में परियोजनाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिये डैशबोर्ड) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का एक विन्यास योग्य बहुभाषी उत्पाद है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

28 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

- पृष्ठभूमि:

- यह विनिमय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी-तमिल संगमम् पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य काशी (वाराणसी) और तमिलनाडु के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है।

- पवित्र जल और रेत का विनिमय:

- इस विनिमय के अंतर्गत कलशों में भरा गया पवित्र जल और रेत शामिल थे- प्रयागराज के त्रिवेणी संगम (गंगा, यमुना तथा पौराणिक सरस्वती का संगम) का पवित्र जल एवं रेत व रामेश्वरम् कोड़ी तीर्थम् (तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम् मंदिर का पवित्र जल)।

- इनका आदान-प्रदान श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिंग के देवकोट्टई ज़मींदार फैमिली ट्रस्ट (DZFT) के प्रतिनिधियों और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच संपन्न हुआ।

- आदान-प्रदान किये गए जल का उपयोग भगवान विश्वनाथ और भगवान रामनाथस्वामी दोनों के जलाभिषेक (अनुष्ठान स्नान) के लिये किया जाएगा।

- आगामी अनुष्ठान:

- भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक श्रावण पूर्णिमा, 9 अगस्त 2025 को रामेश्वरम से लाए गए जल से किया जाएगा।

- महत्त्व:

- यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को मज़बूत करती है, साथ ही शास्त्रों में वर्णित एक पवित्र परंपरा को भावी पीढ़ियों के लिये पुनर्जीवित तथा संरक्षित करती है।

काशी तमिल संगमम

- परिचय

- यह एक सांस्कृतिक पहल है, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी (वाराणसी) के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाना एवं प्राचीन सभ्यतागत बंधन को मज़बूत करना है।

- यह आयोजन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के अनुरूप है, जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के एकीकरण को बढ़ावा देती है।

- काशी-तमिल संगमम् (KTS 3.0) का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फरवरी 2025 में आयोजित हुआ, जो तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है।

- ऐतिहासिक महत्त्व:

-

काशी (उत्तर प्रदेश) और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंध 15वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं, जब मदुरै के राजा पराक्रम पांड्य अपने मंदिर (शिवकाशी, तमिलनाडु) के लिये एक पवित्र शिवलिंग लाने हेतु काशी गए थे।

-

पांड्य शासकों ने केरल सीमा के निकट दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित तेनकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की भी स्थापना की।

- यह गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध काशी तमिल संगमम् पहल के सार को रेखांकित करता है।

-

उत्तर प्रदेश Switch to English

मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा प्रणाली (WINDS) परियोजना

चर्चा में क्यों?

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिये आवंटित कुल 60 करोड़ रुपए में से मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा सिस्टम (WINDS) परियोजना के लिये 9.77 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

- WINDS एक कार्यक्रमगत पहल है जिसका उद्देश्य देश में मौसम डाटा अवसंरचना को सशक्त बनाना तथा एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से उत्तम गुणवत्ता वाले मौसम डाटा सेट उपलब्ध कराना है।

- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2023 में प्रारंभ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), विभिन्न राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक/निजी तकनीकी संस्थानों की मौज़ूदा अवसंरचना एवं विशेषज्ञता को समेकित करती है।

- उद्देश्य:

- WINDS परियोजना का उद्देश्य अत्यधिक स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

- प्रमुख घटक

- परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर मौसम स्टेशनों और वर्षा मापी यंत्रों (Rain Gauges) की स्थापना की जाएगी।

- मौसम स्टेशन: चयनित ब्लॉकों में कुल 308 स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर सटीक एवं वास्तविक समय पर मौसम डाटा उपलब्ध कराएंगे

- वर्षामापी यंत्र: वर्षा को मापने और स्थानीय वर्षा पैटर्न निर्धारित करने के लिये ग्राम पंचायतों में लगभग 55,570 वर्षामापी यंत्र स्थापित किये जाएंगे।

- अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा:

- राजस्व विभाग और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 518 मौसम केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

- अपेक्षित लाभ:

- कृषि उत्पादकता: सटीक मौसम पूर्वानुमानों के माध्यम से किसान सूखा, बाढ़ एवं तूफानों जैसे चरम मौसमीय घटनाओं के लिये बेहतर ढंग से तैयार रह सकेंगे।

- इससे किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिये पूर्व-निवारक उपाय करने तथा इष्टतम कटाई समय की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

- जोखिम मूल्यांकन एवं हानि आकलन: WINDS, चरम मौसम की स्थिति के दौरान बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करने में सहायता करेगा, जिससे हितधारकों को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी।

- फसल बीमा एवं कृषि कार्यक्रम: इस परियोजना से प्राप्त मौसम डाटा का उपयोग फसल बीमा निर्धारण तथा अन्य कृषि कार्यक्रमों में किया जाएगा, जिससे समग्र कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

- वायु गुणवत्ता निगरानी: यह परियोजना कम लागत वाले, विश्वसनीय सेंसर आधारित प्रणालियों के विकास द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी को भी बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

- तकनीकी लाभ: WINDS कृषि के लिये कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिये उन्नत मौसम डाटा विश्लेषण का उपयोग करता है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य अति-स्थानीय मौसम डाटा उत्पन्न करना है, जो किसानों को सिंचाई, बुवाई और कटाई के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा।

उत्तर प्रदेश Switch to English

खिलाड़ियों को रोज़गार देकर सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

गोरखनाथ मंदिर में आयोजित उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि खेलों को बढ़ावा देने के लिये राज्य की प्रतिबद्धता के तहत उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक एथलीटों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।

मुख्य बिंदु

- कुश्ती पुरस्कार एवं सम्मान:

- कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान, मुख्यमंत्री ने विजेताओं को यूपी केसरी, यूपी कुमार और यूपी वीर अभिमन्यु जैसे प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किये।

- पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे:

- यूपी केसरी: जोंटी भाटी (गौतम बौद्ध नगर) को 1.01 लाख रुपए और एक गदा मिली।

- यूपी कुमार: सौरभ (गोरखपुर) को 1.01 लाख रुपए और एक गदा मिली।

- यूपी वीर अभिमन्यु: मोनू (गोंडा) को 51,000 रुपए और एक गदा मिली।

- मुख्यमंत्री ने प्रत्येक श्रेणी में तीसरे स्थान के विजेताओं को 21,000 रुपए और चौथे स्थान के विजेताओं को 11,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया।

- एथलीटों के लिये सरकारी नौकरियाँ:

- राज्य की खेल नीति के तहत, ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को सरकारी रोज़गार प्रदान किया जा रहा है।

- खेल अवसंरचना विकास:

- मुख्यमंत्री ने गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर खेल अवसंरचना विकसित करने के लिये वित्त आठ वर्षों में सरकार के प्रयासों पर ज़ोर दिया।

- प्रमुख विकास कार्यों में ग्राम स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियमों का निर्माण तथा ज़िला स्तर पर पूर्ण स्टेडियमों का निर्माण शामिल है।

- मुख्यमंत्री ने गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर खेल अवसंरचना विकसित करने के लिये वित्त आठ वर्षों में सरकार के प्रयासों पर ज़ोर दिया।

- व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में खेलों की भूमिका:

उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023

- उत्तर प्रदेश खेल विकास निधि (UPSD Fund) का निर्माण: बुनियादी ढाँचे, एथलीटों, संघों और अकादमियों, विशेष रूप से संसाधनों की कमी वाले अकादमियों को समर्थन देने के लिये 10 करोड़ रुपए का कोष।

- संस्थागत समर्थन: खेल नीति, प्रतिभा मानचित्रण और बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रबंधन के लिये एक राज्य खेल प्राधिकरण का गठन।

- उत्कृष्टता केंद्र एवं बुनियादी ढाँचा:

- पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 14 खेल-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र।

- उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिये पाँच उच्च प्रदर्शन केंद्र।

- प्रत्येक ज़िले में बेहतर सुविधाओं (छात्रावास, फिटनेस विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ) के साथ खेल केंद्र।

- ज़िला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के खेल बुनियादी ढाँचे (स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल के मैदान) पर ध्यान केंद्रित करना।

- एथलीट विकास: एथलीटों को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है:

- ग्रासरूट (शुरुआती)

- विकासात्मक (प्रतिभाशाली)

- एलीट (शीर्ष प्रदर्शनकर्ता)

- समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना:

- महिलाओं की भागीदारी और पैरा-एथलीटों (विशेष प्रशिक्षकों के साथ) पर विशेष ज़ोर देना।

- आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत खिलाड़ियों, कोचों और परिवारों के लिये 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा।

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को राज्य पेंशन।

- ई-स्पोर्ट्स और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना:

- आधिकारिक नीति में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य।

- स्वदेशी/स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन।

- शिक्षा से जुड़ाव:

- स्कूल की समय-सारिणी में 40 मिनट का खेल, शारीरिक शिक्षा या योग शामिल किया गया।

- स्कूलों में खेल नर्सरियों/अकादमियों को बढ़ावा देना।

- खेल उद्योग और पर्यटन:

- उत्तर प्रदेश को खेल सामग्री विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिये समर्थन (जैसे, मेरठ क्लस्टर)।

- खेल पर्यटन को बढ़ावा देना।

- व्यापक प्रतिभा खोज और खेलो इंडिया एकीकरण:

- खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में सक्रिय भागीदारी।

- विश्वविद्यालय और अकादमी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभा की पहचान।

- स्वास्थ्य एवं कल्याण उपाय:

- चोट के उपचार एवं कल्याण के लिये एकलव्य खेल निधि।

- एथलीटों और प्रशिक्षकों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण (TAVI)

चर्चा में क्यों?

कानपुर स्थित LPS कार्डियोलॉजी संस्थान, वरिष्ठ रोगियों में हृदय वाल्व प्रतिस्थापन के लिये TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है।

- TAVI बिना किसी गहन आक्रामक प्रक्रिया के नया वाल्व प्रत्यारोपित करके ओपन-हार्ट सर्जरी से बचाता है। यह तकनीक जोखिम को कम करने तथा वरिष्ठ हृदय रोगियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

मुख्य बिंदु

- TAVI के बारे में:

- यह एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें रोगी के पैर की नस में कैथेटर डालकर एक नया महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपित किया जाता है।

- पारंपरिक ओपन-हार्ट सर्जरी के विपरीत, TAVI में बड़े चीरों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे रिकवरी का समय और जोखिम कम हो जाता है, विशेष रूप से वरिष्ठ रोगियों के लिये।

- प्रक्रिया और लाभ:

- पशु हृदय की झिल्ली से निर्मित नए वाल्व को क्षतिग्रस्त वाल्व के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है।

- धातु वाल्वों के विपरीत, जिनमें अधिक जोखिम होता है, पशु झिल्ली वाल्वों का जीवनकाल 15 वर्ष का होता है।

- वैश्विक महत्त्व और इतिहास:

- TAVI तकनीक की शुरुआत जर्मन विशेषज्ञ डॉ. एलेन क्रीबेयर ने 1990 के दशक के प्रारंभ में की थी और इसे पहली बार वर्ष 2002 में लागू किया गया था।

- भारत ने वर्ष 2010 में इस नवीन प्रक्रिया को अपनाया।

मानव हृदय

- कार्य:

- हृदय रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन एवं पोषक तत्त्वों की आपूर्ति होती है तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है।

- हृदय की भित्ति (Heart Wall)

- एपिकार्डियम: बाहरी परत

- मायोकार्डियम: मध्य की पेशीय परत (हृदय संकुचन के लिये उत्तरदायी)

- एंडोकार्डियम: भीतरी परत

- हृदय के कक्ष:

- एट्रिया (ऊपरी कोटरें): रक्त प्राप्त करते हैं

- वेंट्रिकल्स (निचली कोटरें): रक्त पंप करते हैं

- दायाँ हृदय: दायाँ एट्रियम + दायाँ वेंट्रिकल

- बायाँ हृदय: बायाँ एट्रियम + बायाँ वेंट्रिकल

- सेप्टम (झिल्ली): हृदय के दाएँ और बाएँ भाग को विभाजित करता है

- हृदय वाल्व:

- ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं और एक-दिशीय प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।

- पेसमेकर एवं हृदय गति:

- हृदय की गति का नियंत्रण सिनोएट्रियल (SA) नोड द्वारा किया जाता है, जो विद्युत संकेत उत्पन्न करता है।

- सामान्य हृदय गति: विश्राम की स्थिति में 60–100 धड़कन प्रति मिनट

- रक्त प्रवाह:

- डीऑक्सीजन युक्त रक्त: शरीर → दायाँ एट्रियम → दायाँ वेंट्रिकल → फेफड़े (ऑक्सीजन युक्त)

- ऑक्सीजन युक्त रक्त: फेफड़े → बायाँ एट्रियम → बायाँ वेंट्रिकल → शरीर

- टैकीकार्डिया:

- हृदय गति > 100 धड़कन प्रति मिनट

- तनाव, दवाओं या अंतर्निहित हृदय स्थितियों के कारण।

- हृदय गति > 100 धड़कन प्रति मिनट

- मुख्य तथ्य:

- विलियम हार्वे: रक्त परिसंचरण की खोज की।

- डॉ. क्रिश्चियन बर्नार्ड: वर्ष 1967 में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया।

बिहार Switch to English

सतीश प्रसाद सिंह: बिहार के सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

जैसे-जैसे बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राज्य के राजनीतिक इतिहास पर पुनः चर्चा हो रही है, विशेष रूप से इसके प्रमुख नेताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- इन्हीं में से एक सतीश प्रसाद सिंह, जो बिहार के छठवें मुख्यमंत्री थे, अपने सबसे कम कार्यकाल के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने केवल 4 दिन तक मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल:

- सतीश प्रसाद सिंह ने मात्र चार दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कार्य कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक यह पद संभाला।

- उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित रहा और उन्हें बी.पी. मंडल के उदय से पूर्व अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

- राजनीतिक शुरुआत:

- खगड़िया में जन्मे सतीश प्रसाद सिंह कम उम्र से ही समाजवादी विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित थे।

- उनका राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय और किसानों के हितों के प्रति समर्पण से प्रेरित रहा।

सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री

- नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2025 तक उनका कुल कार्यकाल 18 वर्ष से अधिक का हो चुका है।

- उन्होंने श्रीकृष्ण सिंह का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 17 वर्ष एवं 52 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था।

- सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल:

- इस श्रेणी में रिकॉर्ड अब भी श्रीकृष्ण सिंह के नाम है, जिन्होंने लगातार 14 वर्ष एवं 314 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर सेवा दी।

- नीतीश कुमार का सबसे लंबा सतत् कार्यकाल 8 वर्ष एवं 239 दिन (2005–2014; बीच में जीतन राम माँझी द्वारा संक्षिप्त कार्यकाल) रहा है।

- अधिकतम शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री:

- नीतीश कुमार ने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9 बार शपथ ली है, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया सर्वाधिक शपथ ग्रहण है।

- राष्ट्रपति शासन

- बिहार में राज्य के गठन के बाद से अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

- कुल मिलाकर राज्य में अब तक 37 कार्यकाल हो चुके हैं, जिनमें ये 8 राष्ट्रपति शासन अवधि शामिल हैं।

नोट:

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री या प्रीमियर कहा जाता था।

- मोहम्मद युनुस (1 अप्रैल 1937 – 19 जुलाई 1937) बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 109 दिन तक मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के तहत यह पद संभाला।

- उल्लेखनीय है कि वे पूरे ब्रिटिश भारत में इस पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति थे।

बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची (1947-2025)

|

क्र. सं. |

नाम |

कार्यकाल |

राजनीतिक दल/गठबंधन |

|

1 |

श्री कृष्ण सिन्हा |

15 अगस्त 1947– 31 जनवरी 1961 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

2 |

दीप नारायण सिंह |

1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

3 |

बिनोदानंद झा |

18 फरवरी 1961 – 2 अक्तूबर 1963 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

4 |

कृष्ण बल्लभ सहाय |

2 अक्तूबर 1963 – 5 मार्च 1967 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

5 |

महामाया प्रसाद सिन्हा |

5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 |

जन क्रांति दल |

|

6 |

सतीश प्रसाद सिंह |

28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968 |

शोषित दल |

|

7 |

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल) |

1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968 |

शोषित दल |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969 |

— |

|

8 |

हरिहर सिंह |

26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

9 |

भोला पासवान शास्त्री |

22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

4 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970 |

— |

|

10 |

दरोगा प्रसाद राय |

16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

11 |

कर्पूरी ठाकुर |

22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971 |

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी |

|

12 |

भोला पासवान शास्त्री |

2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

9 जनवरी 1972 – 19 मार्च 1972 |

— |

|

13 |

केदार पांडे |

19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

14 |

अब्दुल गफूर |

2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

15 |

जगन्नाथ मिश्रा |

11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

30 अप्रैल 1977 – 24 जून 1977 |

— |

|

16 |

कर्पूरी ठाकुर |

24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 |

जनता पार्टी |

|

17 |

राम सुंदर दास |

21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980 |

जनता पार्टी (सेक्युलर) |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

17 फरवरी 1980 – 8 जून 1980 |

— |

|

18 |

जगन्नाथ मिश्रा |

8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

19 |

चंद्रशेखर सिंह |

14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

20 |

बिंदेश्वरी दुबे |

12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

21 |

भागवत झा आज़ाद |

14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

22 |

सत्येंद्र नारायण सिन्हा |

11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

23 |

जगन्नाथ मिश्रा |

6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 |

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |

|

24 |

लालू प्रसाद यादव |

10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995 |

जनता दल |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

28 मार्च 1995 – 5 अप्रैल 1995 |

— |

|

25 |

लालू प्रसाद यादव |

5 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997 |

जनता दल/राष्ट्रीय जनता दल |

|

26 |

राबड़ी देवी |

25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999 |

राष्ट्रीय जनता दल |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

11 फरवरी 1999 – 9 मार्च 1999 |

— |

|

27 |

राबड़ी देवी |

9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000 |

राष्ट्रीय जनता दल |

|

28 |

नीतीश कुमार |

3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 |

समता पार्टी |

|

29 |

राबड़ी देवी |

11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005 |

राष्ट्रीय जनता दल |

|

— |

राष्ट्रपति शासन |

7 मार्च 2005 – 24 नवंबर 2005 |

— |

|

30 |

नीतीश कुमार |

24 नवंबर 2005 – 17 मई 2014 |

जनता दल (यूनाइटेड) |

|

31 |

जीतन राम मांझी |

20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015 |

जनता दल (यूनाइटेड) |

|

32 |

नीतीश कुमार |

22 फरवरी 2015 – 20 नवंबर 2015 |

जनता दल (यूनाइटेड) |

|

33 |

नीतीश कुमार |

20 नवंबर 2015 – 26 जुलाई 2017 |

जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन |

|

34 |

नीतीश कुमार |

27 जुलाई 2017 – 16 नवंबर 2020 |

जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |

|

35 |

नीतीश कुमार |

16 नवंबर 2020 – 9 अगस्त 2022 |

जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |

|

36 |

नीतीश कुमार |

10 अगस्त 2022 – 28 जनवरी 2024 |

जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन |

|

37 |

नीतीश कुमार |

28 जनवरी 2024 – वर्तमान |

जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |

बिहार Switch to English

पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

बिहार के राज्यपाल ने न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली को पटना के राजभवन में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

- उन्होंने न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन का स्थान लिया, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। इससे पहले, न्यायमूर्ति विपुल पंचोली ने गुजरात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में तथा गुजरात उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।

मुख्य बिंदु

पटना उच्च न्यायालय के बारे में

- निर्माण:

- पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1912 में भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी, जिसने बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया।

- इस उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखी गई थी।

- इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर थे, जिन्होंने मार्च 1916 से अक्तूबर 1917 तक कार्य किया।

- स्वतंत्रता के बाद:

- वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, जिससे उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की अनुमति मिल गई।

- स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मोनमोहन अग्रवाल थे, जिन्होंने जनवरी 1948 से जनवरी 1950 तक कार्य किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति

- संरचना:

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं।

- राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं।

- नियुक्ति:

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।

- न्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

- दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय होने की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।

- योग्यताएँ:

-

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:

- वह भारत का नागरिक होना चाहिये।

- उसे भारत के क्षेत्र में दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिये, या

- उसे दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता होना चाहिये।

-

- न्यूनतम आयु:

- संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

- न्यायाधीशों का कार्यकाल:

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रह सकते हैं।

भारत में उच्च न्यायालय

- स्थिति:

- भारत की न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है।

- उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। (भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं)।

- संवैधानिक प्रावधान:

- प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:

- भारत का संविधान, प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 214)।

- संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान:

- अनुच्छेद 231 में प्रावधान है कि संसद, कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

- क्षेत्राधिकार:

- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है (या एक सामान्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है)।

- अनुच्छेद 214 से 231:

- ये अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

- प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण

.png)