उत्तर प्रदेश Switch to English

भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों?

लखनऊ नगर निगम (LMC) ने उत्तर प्रदेश के जरहरा में भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों के प्रबंधन में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और ABC प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना है।

मुख्य बिंदु

- साझेदारी: यह केंद्र LMC, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहयोग का परिणाम है, जो ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है।

- उद्देश्य: इसका प्रमुख उद्देश्य आवारा कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रमों को सशक्त बनाना तथा पशु कल्याण विधियों में सुधार करना है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम: केंद्र 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों घटक शामिल हैं। प्रतिभागी कुत्तों की देखभाल,एनेस्थीसिया देने, नसबंदी तकनीकों एवं शल्यक्रिया के बाद की देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।

- लक्षित वर्ग: यह प्रशिक्षण पशु चिकित्सकों, सहायक पशु चिकित्सकों, पशु संचालकों तथा आवारा कुत्तों के प्रबंधन में शामिल संगठनों के लिये खुला है।

- प्रमाण-पत्र: प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा, जो उनकी मानवीय एवं प्रभावी ABC प्रक्रियाओं के संचालन हेतु तत्परता को प्रमाणित करेगा।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा में आर्द्रभूमि सत्यापन

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य में चिह्नित 1,881 आर्द्रभूमियों के स्थलीय सत्यापन एवं डिजिटल सीमांकन को पूर्ण करने के लिये सभी उपायुक्तों (DCs) को आदेश दिये हैं।

- यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के पश्चात् जारी किया गया है, जिसमें न्यायालय ने समय-सीमा का पालन न करने वाले राज्यों के पर्यावरण सचिवों को 7 अक्तूबर 2025 को उसके समक्ष उपस्थित होने का नोटिस दिया था।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य:

- आर्द्रभूमि का सीमांकन और संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा यह आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत उनकी वैधानिक अधिसूचना का आधार बनेगा।

- स्थलीय सत्यापन (Ground Truthing) अर्थात् उपग्रह आँकड़ों की सटीकता का सत्यापन, उन जल निकायों की सही पहचान करने एवं उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक है, जो पूर्व में उपग्रह-आधारित मानचित्रों से वंचित रह गए थे।

- श्रेणियाँ:

- मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ: कुल 25,606 आर्द्रभूमियाँ हैं, जिनका क्षेत्रफल 23,527.1 हेक्टेयर है, जो कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का 63.61% है। ये मुख्यतः कृत्रिम तालाब, टैंक और जलभराव वाले क्षेत्र हैं।

- प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ: कुल 13,141.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हैं, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र का 35.53% हैं। ये जैवविविधता और पारिस्थितिकी संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- ज़िलेवार वितरण:

- हरियाणा के ज़िलों में आर्द्रभूमि का वितरण अलग-अलग है, जिसमें पंचकूला में सबसे अधिक 2.95% हिस्सा है, उसके बाद यमुनानगर में 2.20%, फरीदाबाद में 1.72%, जबकि सबसे कम हिस्सा महेंद्रगढ़ (0.16%) और कुरुक्षेत्र (0.08%) में है।

आर्द्रभूमि और रामसर कन्वेंशन

- आर्द्रभूमि के बारे में:

- ये दलदल, फेन, पीटलैंड या जल (प्राकृतिक या कृत्रिम) के क्षेत्र हैं, जिनमें पानी स्थिर या बहता रहता है, जिनमें छह मीटर से अधिक गहराई वाले समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं।

- आर्द्रभूमियाँ एक संक्रमणीय पारिस्थितिकी क्षेत्र (Ecotone) होती हैं, जहाँ स्थलीय एवं जलीय पारितंत्रों का संगम होता है।

- रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- इसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था। यह आर्द्रभूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिये एक वैश्विक ढाँचा प्रदान करता है। भारत वर्ष 1982 में इसमें शामिल हुआ था।

- मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड (संकटग्रस्त सूची): यह उन आर्द्रभूमियों की सूची है जिनका पारिस्थितिकी चरित्र मानव गतिविधियों या प्रदूषण के कारण क्षीण हो रहा है।

राजस्थान Switch to English

राजस्थान में सहकारी समितियों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

सहकार सदस्यता अभियान के अवसर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करने की घोषणा की, जिससे ग्रामीण समृद्धि और समावेशी विकास में सहकारिता की भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया।

मुख्य बिंदु

- सहकार सदस्यता अभियान:

- 2 से 15 अक्तूबर 2025 के बीच आयोजित इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में सहकारी आंदोलन का विस्तार करना है।

- PACS विस्तार:

- ऐसी 2,158 ग्राम पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) स्थापित की जाएंगी, जहाँ वर्तमान में एक भी PACS नहीं है। जिन सहकारी समितियों के पास गोदाम के लिये जगह नहीं है, उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी।

- किसान सशक्तीकरण:

- 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान किये गए।

- 2.48 लाख नए किसान 433 करोड़ रुपये के नवीन ऋण से लाभान्वित हुए, जबकि 30,000 लाभार्थियों ने 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण का लाभ उठाया।

- सहायता योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 7,054 करोड़ रुपये प्रदान किये गए।

- राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति किसान को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रदान करती है।

- पशुपालन एवं डेयरी:

- गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत डेयरी गतिविधियों के लिये 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध है।

- पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ विकसित की जा रही हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

- PACS के बारे में:

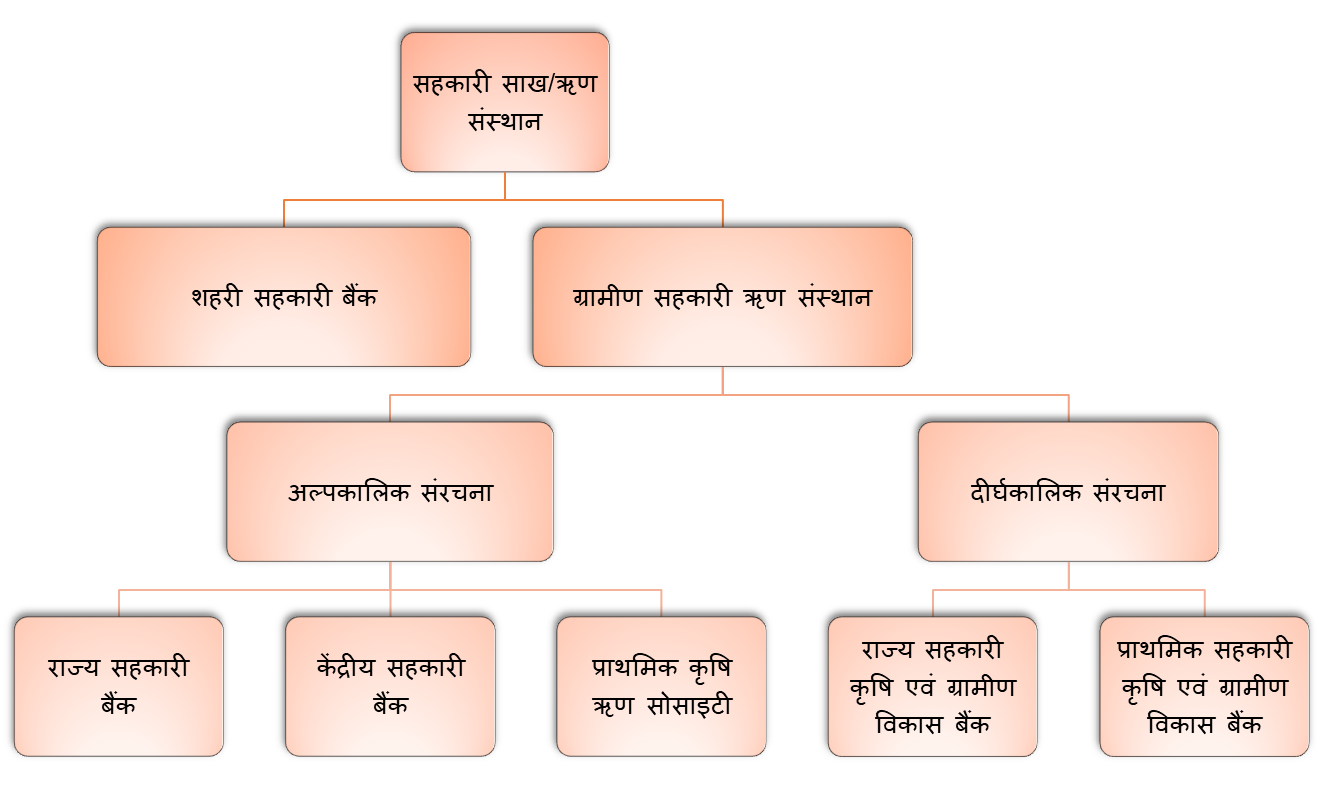

- PACS ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं, जो राज्य सहकारी बैंकों (SCB) और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के अंतर्गत भारत की त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाती हैं।

- ये किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। पहली PACS वर्ष 1904 में स्थापित हुई थी।

- PACS बैंक नहीं हैं, क्योंकि ये सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 के तहत समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।

- स्थिति:

- RBI (दिसंबर 2022) के अनुसार, भारत में लगभग 1.02 लाख PACS हैं, हालांकि मार्च 2021 तक केवल 47,297 ही लाभकारी थीं।

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश में 'गुड सेमेरिटन' पहल शुरू

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'गुड सेमेरिटन' पहल के तहत 'राहवीर' नामक सहायकों के लिये एक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को "सुनहरे घंटे" (Golden Hour) के भीतर अस्पताल पहुँचाने में सहायता करते हैं।

- यद्यपि यह पहल केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, लेकिन दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिये इसे पूरे भारत में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, 'गुड सेमेरिटन' वह व्यक्ति होता है, जो सद्भावनापूर्वक तथा बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के, दुर्घटना के बाद आपातकालीन चिकित्सीय या गैर-चिकित्सीय सहायता प्रदान करता है या पीड़ितों को अस्पताल तक पहुँचाता है।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

- यह योजना उन व्यक्तियों को मान्यता देती है और पुरस्कृत करती है जो "गोल्डन ऑवर" के दौरान प्रथम प्रतिक्रियाकारक (First Responder) के रूप में कार्य करते हैं।

- गोल्डन ऑवर किसी आघात के तुरंत बाद का पहला महत्त्वपूर्ण घंटा होता है, जब तत्काल चिकित्सीय सहायता से जान बचाई जा सकती है।

- वर्ष 2023 में, सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। जिनमें से कई की जीवन रक्षा संभव थी यदि उन्हें गोल्डन ऑवर के भीतर शीघ्र चिकित्सा सुविधा मिल जाती।

- गोल्डन आवर की अवधारणा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(12A) के तहत उजागर की गई है, जो तात्कालिक चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती है।

- सम्मान और पुरस्कार:

- प्रत्येक घटना के प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता को ‘राहवीर’ प्रमाण-पत्र के साथ 25,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- यदि एक से अधिक प्रतिक्रियाकर्त्ता किसी पीड़ित की सहायता करते हैं, तो पुरस्कार राशि समान रूप से वितरित की जाएगी।

- पात्रता:

- यह योजना मोटर वाहनों से संबंधित बड़ी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होती है, जहाँ पीड़ितों को गंभीर चोटें आती हैं, जिसके लिये उन्हें तीन दिन से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है या वे मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित होते हैं।

- यदि उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो भी प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता पुरस्कार के पात्र होंगे।

- पारदर्शिता और सत्यापन:

- उत्तर प्रदेश पुलिस अस्पताल के सहयोग से प्रत्येक बचावकर्त्ता के विवरण का सत्यापन करेगी।

- पुष्टि के पश्चात्, ज़िला स्तर की समिति, ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, मान्यता-पत्र जारी करेगी और पुरस्कार प्रक्रिया को संपन्न करेगी।

- प्रभाव:

- इस पहल से अधिक नागरिकों को बिना कानूनी जटिलताओं या हिचकिचाहट के दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिये प्रेरित करने की उम्मीद है।

- पहले अनेक लोग पुलिस या कानूनी समस्याओं के डर से मदद करने से बचते थे।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मृत्यु दर्ज की गईं, वर्ष 2023 में 22,532 मृत्यु हुईं, जो राष्ट्रीय सड़क मृतकों का 14% है।

मध्य प्रदेश Switch to English

इंदौर चिड़ियाघर में विदेशी बाइसन और शुतुरमुर्ग

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर चिड़ियाघर का दौरा किया और राज्य के बढ़ते वन्यजीव महत्त्व, नई प्रजातियों के समावेश और भविष्य की संरक्षण परियोजनाओं के साथ जैवविविधता प्रबंधन को सशक्त करने पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु

- नई प्रजातियों के समावेश:

- चार भारतीय बाइसन- रुद्र, तुलसी, कल्कि और ताप्ती और शुतुरमुर्गों के दो जोड़े इंदौर चिड़ियाघर में शामिल हुए, जिससे इसकी वन्यजीव विविधता में वृद्धि हुई।

- ये जानवर कर्नाटक के शिमोगा चिड़ियाघर से टाइगर प्रजनन और आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत लाए गए, इसके बदले इंदौर चिड़ियाघर से एक बाघ शिमोगा चिड़ियाघर भेजा गया।

- वन्यजीव देखभाल एवं प्रजनन सफलता:

- मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर के देखभाल मानकों की प्रशंसा की तथा जेबराओं के सफल प्रजनन को प्रभावी पशु प्रबंधन का एक मॉडल बताया।

- उन्होंने नागरिकों से पशुओं के प्रति करुणा दिखाने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि "पशु और पक्षी हमारी पर्यावरण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं।"

- भविष्य की योजनाएँ:

- इंदौर चिड़ियाघर परिसर में मध्य भारत का सबसे आकर्षक एक्वेरियम विकसित किया जाएगा, ताकि इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जलीय जैवविविधता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जा सके।

भारतीय बाइसन (गौर)

- परिचय:

- भारतीय बाइसन या गौर (Bos gaurus) भारत में जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी और सबसे ऊँची प्रजाति है और विश्व का सबसे बड़ा विद्यमान गोजातीय है।

- वैश्विक जनसंख्या का अनुमान 13,000–30,000 है, जिसमें से लगभग 85% भारत में पाई जाती है।

- आवास और वितरण:

- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की मूल निवासी, गौर पश्चिमी घाटों में प्रचुर संख्या में पाई जाती है, मुख्य रूप से नागरहोल, बांदीपुर, मसिनागुडी और बिलिगिरिरंगना हिल्स (BR हिल्स) में।

- यह म्यांमार और थाईलैंड में भी पाई जाती है तथा सदाबहार और नम पर्णपाती वन, 6,000 फीट की ऊँचाई से नीचे के वनों रहती है।

- संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable

- वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

शुतुरमुर्ग (Struthio camelus)

- उड़ान रहित पक्षी, अत्यंत तेज़ दौड़ने वाले, 43 मील प्रति घंटा तक की गति।

- अफ्रीकी सवाना और रेगिस्तान (सोमालिया, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका) के मूल निवासी।

- ये छोटे झुंडों में रहते हैं (आमतौर पर 12 से भी कम), जिनका नेतृत्व नर करते हैं, जो मुख्य रूप से अग्रणी मादा के साथ संभोग करते हैं।

- 2 से 2.8 मीटर ऊँचाई और 90 से 160 किलोग्राम वज़न वाले सबसे बड़े जीवित पक्षी।

- IUCN स्थिति: कम चिंताजनक (Least Concern)

राजस्थान Switch to English

राजस्थान में गौशाला सब्सिडी में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण और पारंपरिक कृषि के लिये उपायों की घोषणा की, जिसमें गौशालाओं के लिये सब्सिडी में वृद्धि तथा बैलों का उपयोग करने वाले किसानों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं, जो सतत् कृषि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मुख्य बिंदु

- गौशाला सब्सिडी में वृद्धि:

- पंजीकृत गौशालाओं के लिये दैनिक सहायता राशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय और 25 रुपये प्रति बछड़ा कर दी गई है, जिससे पशुधन कल्याण प्रयासों को सशक्त बनाया गया है।

- किसान प्रोत्साहन:

- राजस्थान बजट 2025-26 में पारंपरिक बैल-आधारित कृषि करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिये वार्षिक 30,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

- धार्मिक पर्यटन विकास:

- राज्य ने खाटूश्यामजी मंदिर और पुंछरी का लोठा जैसे स्थलों के लिये बजटीय आवंटन किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवन दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इस परियोजना के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थलों का विकास किया जा रहा है।

नोट:

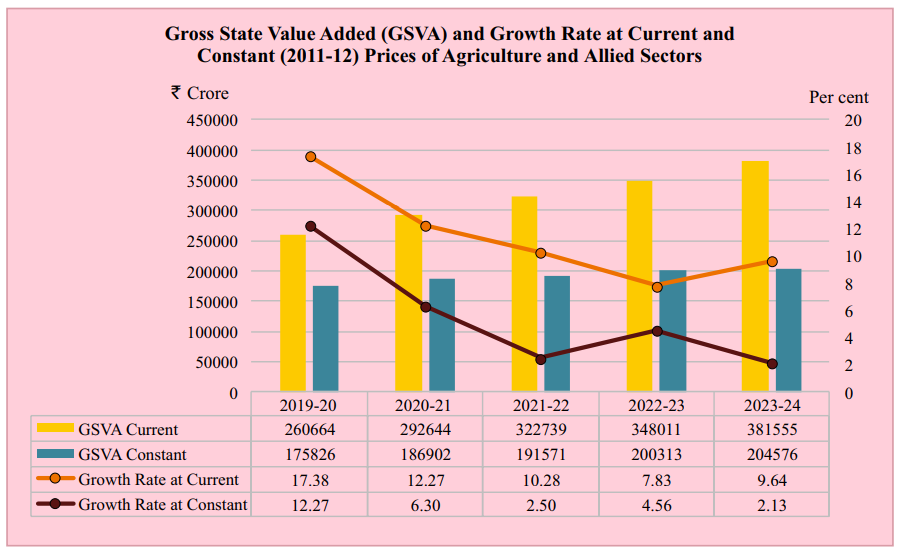

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) में योगदान 26.72% रहा, जो 2011-12 में 28.56% था।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में फसलों का हिस्सा 44.53%, पशुधन का 48.58%, वानिकी तथा लॉगिंग का योगदान 6.40% एवं मत्स्य पालन का योगदान लगभग 0.49% रहा।

मध्य प्रदेश Switch to English

जनजातीय ग्राम विज़न 2030

चर्चा में क्यों?

2 अक्तूबर, 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से 1 लाख जनजातीय गाँवों और टोलों में जनजातीय ग्राम विज़न 2030 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया।

- यह पहल आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व का मूल स्तंभ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मिशन है।

मुख्य बिंदु

- व्यापक भागीदारी:

- यह पहल 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1 लाख गाँवों और टोलों में 11.5 करोड़ जनजातीय नागरिकों तक पहुँच चुकी है, जिसे 20 लाख प्रशिक्षित आदि कर्मयोगियों और 7.5 लाख आदि साथी एवं सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है।

- ग्राम विज़न 2030:

- प्रत्येक जनजातीय गाँव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, समावेशन और अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना स्वयं का विकास रोडमैप तैयार किया, जो कि विकसित भारत@2047 के अनुरूप है।

- सामुदायिक -नेतृत्व वाली शासन-व्यवस्था:

- ग्रामीणों ने स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करने तथा सहभागितापूर्ण योजना सुनिश्चित करने के लिये ट्रान्सेक्ट वॉक, केंद्रित समूह चर्चा और अंतराल विश्लेषण आयोजित किये।

- प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकरण:

- ग्राम कार्य योजनाओं को पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0 और अन्य केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।

- आदि सेवा केंद्रों की स्थापना:

- एक लाख आदि सेवा केंद्रों को सिंगल-विंडो नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ ग्रामीण सामुदायिक कार्य के लिये प्रति सप्ताह एक घंटा (आदि सेवा समय) स्वयंसेवा करते हैं।

- प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन:

- AI-संचालित आदि वाणी ऐप के माध्यम से सरकारी अधिकारियों और जनजातीय नागरिकों के बीच स्थानीय भाषाओं में रियल-टाइम संचार सुनिश्चित किया गया है, जिससे अंतिम स्तर पर योजना वितरण संभव होता है।

- पात्रता वितरण:

- अभियान के माध्यम से 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को आधार, आयुष्मान भारत, पीएम किसान और पीएम जन धन के तहत पहचान और पात्रता कार्ड प्रदान किये गए हैं।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण