छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ ने दर्ज की सर्वाधिक GST वृद्धि दर

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर रहा, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु

- छत्तीसगढ़ की GST वृद्धि के पीछे के कारक:

- GST संग्रह में वृद्धि:

-

वित्त वर्ष 2024-25 के लिये छत्तीसगढ़ का कुल GST और VAT (मूल्य वर्द्धित कर) राजस्व 23,448 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो राज्य के स्वयं के कर संग्रह का लगभग 38% है।

- VAT: बेची गई वस्तुओं पर कर, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें GST व्यवस्था से बाहर रखा गया है जैसे मादक पेय, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।

- कर राजस्व में यह तीव्र वृद्धि इसके नीतिगत उपायों और प्रवर्तन रणनीतियों की प्रभावशीलता को उजागर करती है।

-

- GST संग्रह में वृद्धि:

- सुव्यवस्थित GST पंजीकरण प्रक्रिया:

- इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख सुधारों में से एक है GST पंजीकरण समय को 13 दिनों से घटाकर सिर्फ 2 दिन करना, जिससे छत्तीसगढ़ में व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है

- प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और प्रवर्तन:

- राज्य ने चोरी किये गये करों की निगरानी और वसूली के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

- लक्षित अभियान और उन्नत प्रवर्तन कार्रवाइयाँ, जैसे कि सभी 33 ज़िलों में GST कार्यालयों की स्थापना, ने पारदर्शिता और बेहतर करदाता सेवाएँ सुनिश्चित की हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- परिचय:

- GST एक मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

- यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 जुलाई, 2017 को 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ पेश किया गया था।

- GST परिषद:

- परिचय: GST परिषद, अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।

- GST एक मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम) और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

- सदस्य: परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।

- निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले, 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।

- परिचय: GST परिषद, अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।

राजस्थान Switch to English

SC कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अनुशंसा की

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

मुख्य बिंदु

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

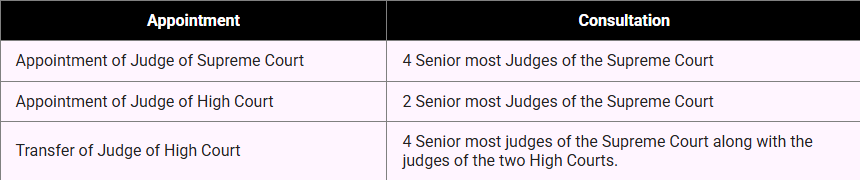

- प्रक्रिया: उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया का पालन करती है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में इसे और स्पष्ट किया गया था।

- कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करने का अधिकार करती है, जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है।

- तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) के बाद, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को औपचारिक रूप दिया।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- यह कॉलेजियम उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये अनुशंसित व्यक्ति के बारे में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा उस उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राय बनाएगा।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया ज्ञापन (MoP):

- उच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा: उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति के लिये नामों की अनुशंसा करता है।

- राज्य स्तरीय समीक्षा: अनुशंसाएँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उनके विचार जानने के लिये भेजी जाती हैं, हालाँकि उनके पास अनुशंसा को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।

- केंद्र सरकार की प्रक्रिया: राज्यपाल अनुशंसाओं को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास भेजते हैं, जो पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम समीक्षा: इसके बाद अनुशंसाएँ CJI को भेजी जाती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम से परामर्श करते हैं। अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो नाम अंतिम मंज़ूरी के लिये राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं।

- सरकार की भूमिका नियुक्तियों में देरी करने या चिंता व्यक्त करने तक सीमित है, लेकिन वह कॉलेजियम की अनुशंसाओं को रद्द नहीं कर सकती।

- प्रक्रिया: उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया का पालन करती है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में इसे और स्पष्ट किया गया था।

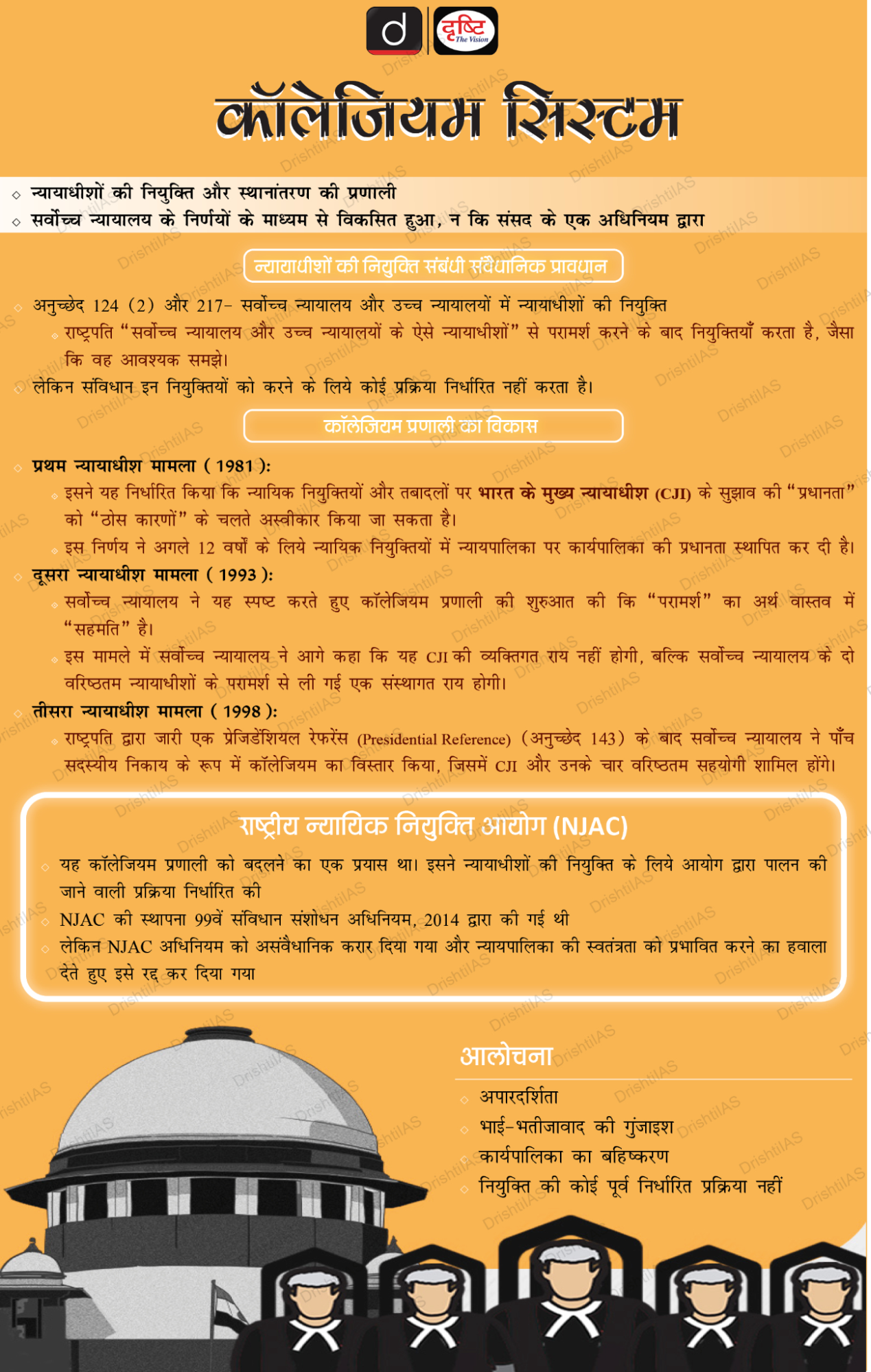

- कॉलेज सिस्टम:

- यह न्यायाधीशों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार संबंधी निर्देश वापस लिये

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में अपना निर्देश वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) से संबंधित कोई भी कार्य करने से रोक दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- परामर्श वापस लेना:

- वन विभाग ने शुरू में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत दी गई CFRR भूमि पर नियंत्रण का दावा किया था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा मॉडल प्रबंधन योजनाओं के जारी होने तक लंबित था।

- परामर्श में वन विभाग को CFRR कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी नामित किया गया, जिसके कारण आदिवासी समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे वन संसाधनों के प्रबंधन के अपने अधिकारों का उल्लंघन माना।

- चिंताओं का समाधान करने के लिये, वन विभाग ने जनजातीय मामलों और पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे सभी हितधारकों के लिये विस्तृत CFRR योजनाएँ, कार्यान्वयन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल तत्काल जारी किया जाए।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- परिचय: इसे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD) को आधिकारिक रूप से वन अधिकारों और पट्टेदारी को मान्यता प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेज़ीकरण के बिना पीढ़ियों से इन वनों में आवास कर रहे हैं।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उन ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना है, जिनका सामना इन समुदायों को औपनिवेशिक और पश्च-औपनिवेशिक वन प्रबंधन नीतियों के कारण करना पड़ा, जिन्होंने भूमि के साथ उनके गहन और सहजीवी संबंधों को नज़रअंदाज़ कर दिया।

- भूमि तक स्थायी पहुँच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके, जैवविविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर और उन्हें अवैध बेदखली और विस्थापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना।

- प्रावधान:

- स्वामित्व अधिकार: लघु वन उपज (MFP) पर स्वामित्व प्रदान करता है। वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान की अनुमति प्रदान करता है।

- MFP से तात्पर्य वनस्पति मूल के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों से है, जिसमें बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत शामिल हैं।

- सामुदायिक अधिकार: इसमें निस्तार (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार शामिल हैं।

- पर्यावास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके पारंपरिक पर्यावासों के अधिकारों की रक्षा करता है।

- सामुदायिक वन संसाधन (CFR): समुदायों को उन वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जिन्हें वे पारंपरिक रूप से संरक्षित करते आए हैं।

- यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित लोक कल्याण परियोजनाओं के लिये वन भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम सभा की स्वीकृति के अधीन है।

- स्वामित्व अधिकार: लघु वन उपज (MFP) पर स्वामित्व प्रदान करता है। वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान की अनुमति प्रदान करता है।

- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन की “सुरक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन” के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।

- ये अधिकार समुदाय को स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा वन उपयोग के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 5 के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन की “सुरक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन” के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा में मादक पदार्थ की ज़ब्ती में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हरियाणा में वर्ष 2025 की पहली छमाही में मादक पदार्थों, विशेषकर हेरोइन और कोकीन की ज़ब्ती में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

- हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) के अनुसार, राज्य में हेरोइन की ज़ब्ती दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि वर्ष 2024 में इसी अवधि की तुलना में बरामद कोकीन की मात्रा में 14 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

मुख्य बिंदु

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) मामलों में वृद्धि:

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत नशीली दवाओं से संबंधित FIR में 28.75% की वृद्धि हुई, जनवरी से जून 2025 तक 1,858 मामले दर्ज किये गए, जबकि हरियाणा में 2024 में 1,657 मामले दर्ज किये जाएँगे।

- वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में लगभग 29% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 166 से बढ़कर 2025 में 233 हो गए हैं, जिनमें अक्सर संगठित तस्करी समूह शामिल होते हैं।

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत नशीली दवाओं से संबंधित FIR में 28.75% की वृद्धि हुई, जनवरी से जून 2025 तक 1,858 मामले दर्ज किये गए, जबकि हरियाणा में 2024 में 1,657 मामले दर्ज किये जाएँगे।

- भारत में नशीली दवाओं का प्रचलन (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) डेटा):

- भांग: 3.1 करोड़ लोग (2.8%) भांग उपयोगकर्त्ता हैं, जिनमें से 72 लाख (0.66%) भांग (Cannabis) से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

- ओपिओइड का उपयोग: 2.06% जनसंख्या ओपिओइड का उपयोग करती है और लगभग 0.55% (60 लाख) को ओपिओइड निर्भरता के लिये उपचार सेवाओं की आवश्यकता है।

- शामक: 1.18 करोड़ (1.08%) व्यक्ति गैर-चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये शामक का उपयोग करते हैं।

- इनहेलेंट: इनहेलेंट का दुरुपयोग 1.7% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, जो वयस्कों में 0.58% की व्यापकता से काफी अधिक है। लगभग 18 लाख बच्चों को इनहेलेंट के दुरुपयोग से निपटने के लिये सहायता की आवश्यकता है।

- इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग: लगभग 8.5 लाख लोग नशीली दवाओं का इंजेक्शन द्वारा प्रयोग करते हैं, जिन्हें पीपुल हू इंजेक्ट ड्रग्स (PWID) के नाम से जाना जाता है।

- संबंधित उपाय:

- विधायी:

- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985: यह स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण और तस्करी को नियंत्रित करता है।

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम (PITNDPS) अधिनियम, 1988 मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को नियंत्रित करने एवं रोकने के लिये विधि संरचना को नियंत्रित करते हैं।

- विधायी:

- संस्थागत उपाय:

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA): यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

- यह अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले मामलों की जाँच करता है, जिसमें आतंकवाद से जुड़े नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क, हथियारों की तस्करी और सीमा पार से घुसपैठ शामिल हैं।

- राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB):

- NCB भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है और सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD) जैसी पहलों में भाग लेता है।

- अन्य प्रवर्तन एजेंसियाँ: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये मिलकर कार्य करती हैं।

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA): यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

विभिन्न औषधि प्रकार और पदार्थ

|

दवा का प्रकार |

विशेषताएँ |

|

उत्तेजक |

|

|

अवसाद |

|

|

हैलुसिनोजन |

|

|

विघटनकारी औषधियाँ |

|

|

नशीले पदार्थों |

|

|

इनहेलेंट |

|

|

कैनबिस/भांग |

|

%20(1).gif)

.jpg)

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण