प्रारंभिक परीक्षा

भारत ने दूसरा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वर्ष 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

- वह Axiom-4 (Ax-4) मिशन का हिस्सा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिये एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा है।

एक्सिओम-4 (Axiom-4) मिशन क्या है?

- परिचय: Axiom-4 (Ax-4) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिये चौथी निजी अंतरिक्ष यात्रा है, जिसका संचालन अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अवसंरचना कंपनी एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) द्वारा किया जा रहा है। यह NASA और एक्सिओम स्पेस के बीच चौथा सफल सहयोग है, जो इससे पहले Ax-1, Ax-2 और Ax-3 मिशनों की सफलता के बाद हुआ है।

- चालक दल की संरचना:

- पैगी व्हिटसन (संयुक्त राज्य अमेरिका): मिशन कमांडर और पूर्व NASA अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें अंतरिक्ष में 675+ दिनों का अनुभव है।

- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (भारत)

- स्लावोस्ज़ उज़्नान्स्की-विल्निविस्की (Sławosz Uznański-Wiśniewski) (पोलैंड): ESA के रिज़र्व अंतरिक्ष यात्री।

- टिबोर कापू (हंगरी): पेलोड विशेषज्ञ।

- Axiom-4 के प्रमुख उद्देश्य:

- वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल: यह मिशन स्पेस टूरिज्म और निजी अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में। इसका उद्देश्य एक्सिओम स्पेस के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और ISS से निजी अवसंरचना की ओर संचालन के परिवर्तन को समर्थन देना है।

- वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग: यह मिशन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) में सामग्री विज्ञान, जीवविज्ञान, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को सक्षम बनाता है। प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों में शामिल हैं:

- मानवीय कारक: सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में स्क्रीन एक्सपोजर का प्रभाव।

- एस्ट्रोबायोलॉजी (अंतरिक्ष जीवविज्ञान): अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड (वॉटर बेयर्स) के जीवित रहने की क्षमता का अध्ययन।

- अंतरिक्ष कृषि: छह फसल किस्मों (जिसमें मूंग दाल भी शामिल है) और सायनोबैक्टीरिया पर अंतरिक्ष वातावरण के प्रभावों का अध्ययन, जो जीवन समर्थन प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- वैश्विक सहयोग: यह मिशन 31 देशों (भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी सहित) के 60 वैज्ञानिक प्रयोगों को शामिल करता है, जिससे यह अब तक का सर्वाधिक अनुसंधान-प्रधान एक्सिओम मिशन बन गया है और यह अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को उजागर करता है।

भारत के लिये Axiom-4 मिशन का क्या महत्त्व है?

- गगनयान के लिये समर्थन: Axiom-4 भारत के प्रस्तावित गगनयान मिशन के लिये विशेष रूप से क्रू संचालन, माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान और अंतरिक्ष जीवविज्ञान के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, जो भविष्य के स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिये आधार तैयार करता है।

- रणनीतिक एवं तकनीकी श्रेष्ठता: मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा, मंगल तथा उससे आगे के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये एक प्रमुख रणनीतिक क्षमता है। Axiom-4 में भारत की भागीदारी वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी स्थिति को मज़बूत करती है और वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा वर्ष 2040 तक मानव चंद्र मिशन जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करती है।

- वैश्विक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक वृद्धि: मिशन योजना और क्रियान्वयन में इसरो की सक्रिय भागीदारी भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करती है।

- यह निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश के मार्ग भी खोलता है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- युवा सहभागिता और STEM प्रोत्साहन: यह मिशन युवाओं को प्रेरित करता है, STEM शिक्षा को बढ़ावा देता है, और भारत के विस्तारशील अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये एक कुशल प्रतिभा आधार का निर्माण करता है, जिससे सतत् नवाचार और राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास सुनिश्चित होता है।

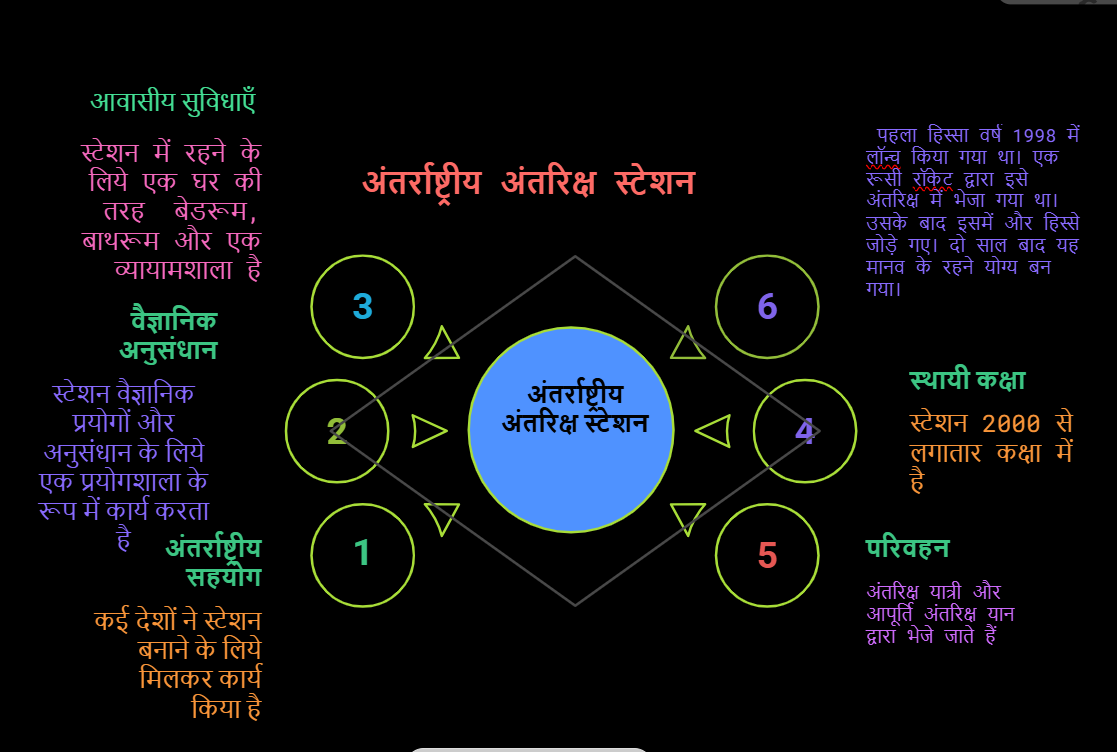

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- परिचय: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थित सबसे बड़ा मानव-निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक विशिष्ट अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह 15 देशों का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसका नेतृत्व 5 अंतरिक्ष एजेंसियाँ (नासा, रोस्कोस्मोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, JAXA, और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी) करती हैं।

- माइक्रोग्रैविटी प्रयोगशाला: ISS 108 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक प्रयोगों को संचालित करता है, जो विज्ञान, चिकित्सा और पृथ्वी अवलोकन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को सक्षम बनाते हैं। इसकी माइक्रोग्रैविटी मानव अनुकूलन के अध्ययन और पृथ्वी से संबंधित नवाचारों के विकास में सहायक होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के थेमिस मिशन, जो हाल ही में खबरों में था, का उद्देश्य क्या है? (2008) (a) मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना। उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) ISRO द्वारा प्रमोचित मंगलयान

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

फैविपिराविर के चाँदीपुरा वायरस (CHPV) के विरुद्ध आशाजनक परिणाम

स्रोत: द हिंदू

ICMR-राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान (NIV), पुणे ने फैविपिराविर की चाँदीपुरा वायरस (CHPV) के विरुद्ध एक संभावित उपचारात्मक दवा के रूप में पहचान की है। चूहों पर किये गए प्रारंभिक प्रीक्लिनिकल अध्ययन में, इस दवा ने वायरल लोड को कम तथा जीवित रहने की दर को बेहतर किया। हालाँकि, ये परिणाम प्रारंभिक स्तर के हैं। मानव परीक्षण से पहले, अभी अन्य पशु मॉडल्स पर और पुष्टि की आवश्यकता है।

चाँदीपुरा वायरस (CHPV)

- चाँदीपुरा वायरस (CHPV) एक उपेक्षित अर्बोवायरस है जिसे रैबडोविरिडे फैमिली के वेसिकुलोवायरस जीनस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- यह एक साइटोप्लाज़्मिक, निगेटिव-सेंस, सिंगल-स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जो विशेषकर बच्चों में तेज़ी से शुरू होने वाली मस्तिष्क ज्वर बीमारी (एंसेफलाइटिस) का कारण बनता है।

- यह एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) को प्रभावित कर सकता है।

- महामारी विज्ञान और स्थानिकता: CHPV की पहली बार पहचान वर्ष 1965 में महाराष्ट्र में की गई थी।

- मुख्य प्रकोप:

- वर्ष 2003 में तेलंगाना (300+ मामले, >50% मृत्यु दर)

- वर्ष 2024 में गुजरात और महाराष्ट्र।

- अब यह मध्य भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानिक हो गया है तथा मानसून के दौरान बालू मक्खियों (सैंडफ्लाई) की संख्या बढ़ने से प्रकोप की संभावना अधिक होती है।

- मुख्य प्रकोप:

- संचरण और वाहक: यह मुख्य रूप से फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई द्वारा फैलता है, जिसमें फ्लेबोटोमस पापाटासी भी शामिल है तथा कुछ मामलों में एडिस एजिप्टी मच्छर (जो डेंगू फैलाते हैं) से भी संक्रमण संभव है।

- वायरस इन कीड़ों की लार ग्रंथियों में रहता है और काटने के दौरान फैलता है।

- संवेदनशील जनसंख्या: यह संक्रमण मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।

- लक्षण: शुरुआती लक्षण इन्फ्लूएंजा जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द आदि। गंभीर मामलों में एन्सेफलाइटिस हो सकता है, जिससे दौरे, मानसिक स्थिति में बदलाव, सांस लेने में तकलीफ, एनीमिया और रक्तस्राव जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

- यह वायरस तेज़ी से न्यूरोलॉजिकल विकृति और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है यदि समय पर इसका उपचार न हो।

- वर्तमान उपचार स्थिति: CHPV के लिये कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा या टीका नहीं है। प्रबंधन लक्षणात्मक और सहायक है।

फैविपिराविर:

- फैविपिराविर एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवा है, जिसे मूल रूप से जापान में इन्फ्लूएंजा के उपचार के लिए विकसित किया गया था।

- यह दवा RNA-डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज़ (RdRp) नामक एंज़ाइम को प्रतिबंधित करती है, जो RNA वायरसों की प्रतिकृति के लिये आवश्यक होता है।

- एक मौखिक दवा के रूप में, इसका आपातकालीन स्थितियों में इबोला, लासा बुखार, जीका और SARS-CoV-2 (कोविड-19) सहित कई उभरते RNA वायरस के विरुद्ध उपयोग किया गया है।

रैपिड फायर

शिव–विष्णु समन्वय दर्शाने वाला द्विमुखी दीपक

स्रोत: द हिंदू

कर्नाटक के उडुपी ज़िले स्थित पेरडूर अनंतपद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी का एक दुर्लभ द्विमुखी दीपक खोजा गया है, जो शैव और वैष्णव परंपराओं के समन्वित मिश्रण को अत्यंत कलात्मक रूप से प्रदर्शित करता है।

प्रमुख बिंदु

- द्वैध धार्मिक महत्त्व: यह दीपक अद्वितीय रूप से शिव (नटराज के रूप में) और विष्णु (अनंतपद्मनाभ के रूप में) की मूर्तियों का मिश्रण है, जो शैव और वैष्णव संप्रदायों के अनुष्ठानों को दर्शाता है।

- ऐतिहासिक दान: अभिलेखित शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यह दीपक 1456 ई. में दान किया गया था।

कथात्मक मूर्तिकला:

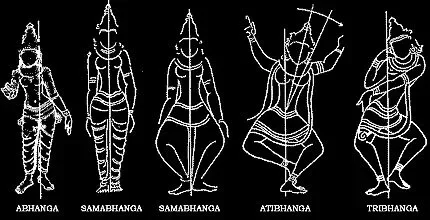

- प्रथम मुख: इसमें शिव के प्रलय तांडव (विनाशकारी नृत्य) का चित्रण है, जिसमें पार्वती, गणपति, मृदंगवादक बृंगी और खड्गधारी रावण एक खड़ी स्त्री पर बैठे हैं, जिसे देवी मारी के रूप में पहचाना जाता है, जो विस्मया मुद्रा में हैं।

- विस्मय मुद्रा एक एकहस्तीय मुद्रा है जो आश्चर्य की भावना व्यक्त करती है। इसमें हथेली शरीर की ओर होती है और उंगलियाँ फैली तथा खुली होती हैं।

- द्वितीय मुख: इसमें ब्रह्मा, इन्द्र, अनंतपद्मनाभ, अग्नि और वरुण को शिव के प्रलयकारी तांडव को शांत करने के लिये विष्णु से प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है, जो ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक है।

- कलात्मक विवरण: प्रतिमाएँ समभंग मुद्रा (खड़े या बैठे हुए शरीर के अंगों का एक केंद्रीय रेखा पर समान वितरण) में दर्शाई गई हैं, और उनके सिर पर विशिष्ट शिरोभूषण (headgear) दिखाई देते हैं।

- सांस्कृतिक निरंतरता: मंदिर के बाहरी प्राकार में खड्ग रावण–मारी पूजा की उपस्थिति मुख्यधारा हिंदू धर्म के साथ-साथ प्राचीन लोक-देवता परंपराओं के अस्तित्व को उजागर करती है।

और पढ़ें: भगवान शिव की नटराज कलात्मकता

रैपिड फायर

रोन ग्लेशियर

स्रोत: द हिंदू

जलवायु परिवर्तन के कारण स्विट्ज़रलैंड के कुछ ग्लेशियर स्विस चीज़ (Swiss cheese) की तरह दिखने लगे हैं, यानी छिद्रों से भरे हुए जो उनकी स्थिरता को खतरे में डालते हैं। मई 2025 में, बर्च ग्लेशियर से हुए हिमस्खलन ने ब्लैटन के घाटी गाँव के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर दिया।

रोन ग्लेशियर

- स्थान: यह दक्षिणी स्विस आल्प्स में, फुर्का दर्रे और इटली की सीमा के पास स्थित है तथा यही रोन नदी का उद्गम स्थल है, जो आगे चलकर भूमध्य सागर में गिरती है।

- रोन नदी स्विट्ज़रलैंड और फ्राँस से होकर बहती है।

- विशेषताएँ: यह स्विट्ज़रलैंड का सबसे सुलभ और सबसे अधिक अध्ययन किया गया ग्लेशियर है। वर्तमान में यह देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर है।

- इसकी सतह पर हिम कंदराएँ (हिम की सतह पर गहरी दरारें) और हिम दरारें पाई जाती हैं।

- ग्लेशियर का निवर्तन: 19वीं सदी से यह ग्लेशियर क्षेत्र की दृष्टि से कम हो रहा है और 21वीं सदी के अंत तक इसके पूरी तरह गायब हो जाने की आशंका है।

- आल्प्स और स्विट्ज़रलैंड, जहाँ किसी भी अन्य यूरोपीय देश की तुलना में सबसे अधिक ग्लेशियर हैं, लगभग 170 वर्षों से ग्लेशियरों के पिघलने का अनुभव कर रहे हैं।

- आल्प्स: आल्प्स पर्वत शृंखला यूरोप की सबसे ऊँची और विस्तृत वलित पर्वत शृंखला है, जो आठ देशों में फैली हुई है: फ्राँस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लिकटेंस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया और मोनाको। इसका सबसे ऊँचा शिखर मोंट ब्लांक है, जो फ्राँस-इटली की सीमा पर स्थित है।

और पढ़ें: आल्प्स के बदलते भू-दृश्य

रैपिड फायर

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL)

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

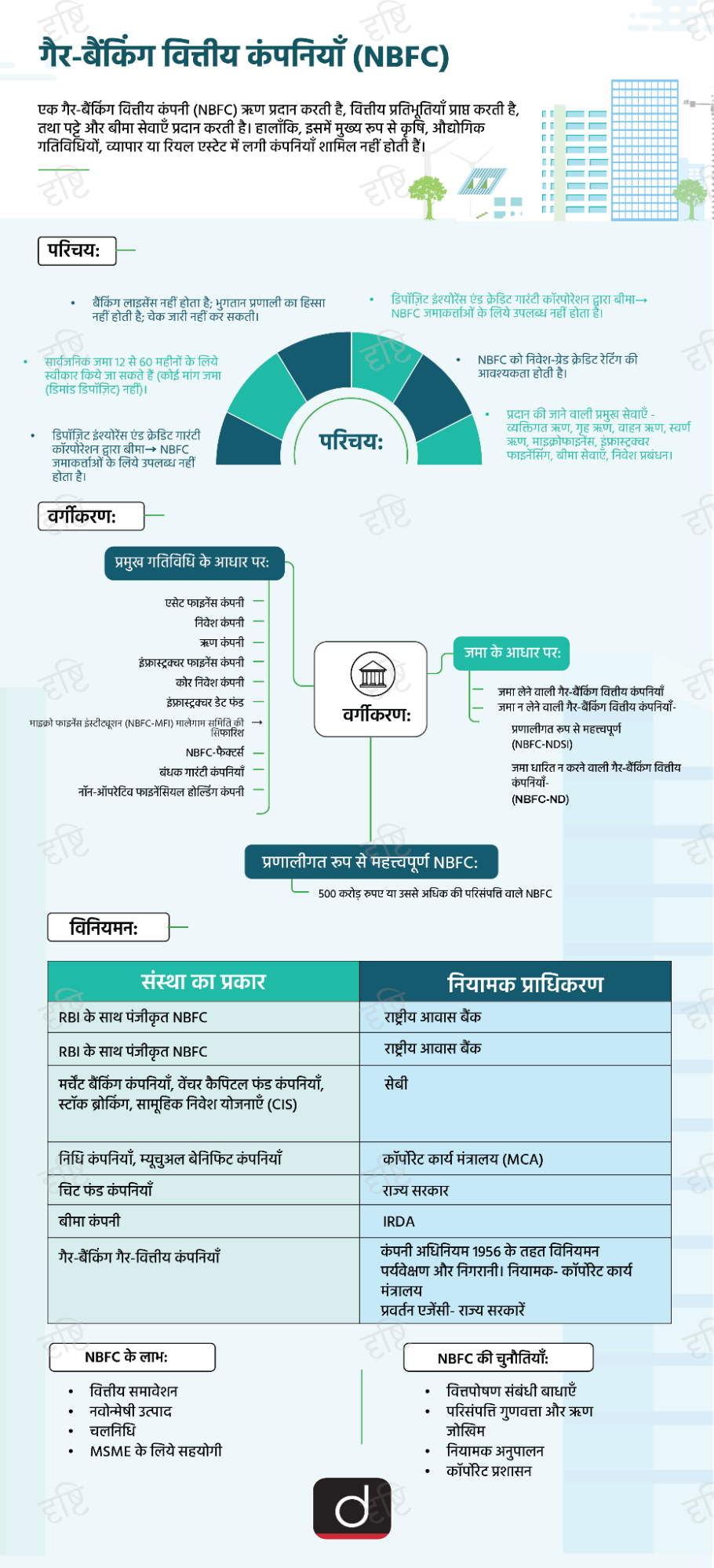

सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SMFCL) की स्थापना भारत की पहली समुद्री क्षेत्र-विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय पहुँच को मज़बूत करना है।

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL)

- परिचय: SMFCL बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है।

- पहले इसे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

- अधिदेश एवं लाभार्थी:

- SMFCL बंदरगाह प्राधिकरणों, शिपिंग कंपनियों, जहाज़ निर्माण और लॉजिस्टिक्स फर्मों, MSME, समुद्री स्टार्टअप, बजरा ऑपरेटरों (Barge Operators), क्रूज तथा मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के मालिकों और समुद्री शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों जैसे हितधारकों को लघु, मध्यम व दीर्घकालिक अनुकूलित वित्तपोषण प्रदान करता है।

- यह क्रूज पर्यटन, समुद्री शिक्षा, जहाज़ निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी समर्थन देता है, जबकि इसका उद्देश्य वित्तपोषण अंतराल को पाटना और समुद्री बुनियादी ढाँचे के विकास में तेज़ी लाना है।

- नीति संरेखण: SMFCL समुद्री अमृत काल विजन 2047 के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है।

- यह सागरमाला कार्यक्रम का पूरक है तथा सतत् और एकीकृत समुद्री विकास के लिये राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था रणनीति को सुदृढ़ करता है।

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी:

- NBFC एक वित्तीय संस्था है जो कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत है, जो उधार देने, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे, किराया खरीद और बीमा जैसी गतिविधियों में संलग्न है।

- बैंकों के विपरीत NBFC के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और वे मांग जमा (जैसे, बचत या चालू खाते) स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

- NBFC को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा RBI अधिनियम, 1934 के तहत विनियमित किया जाता है।

और पढ़ें: RBI द्वारा NBFC की समीक्षा।

रैपिड फायर

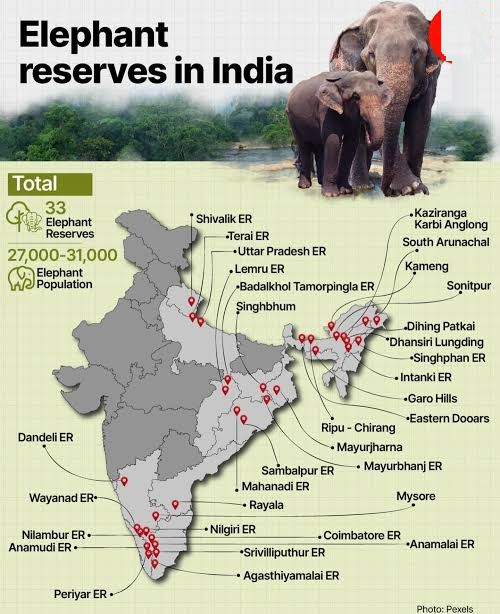

प्रोजेक्ट एलीफेंट की समीक्षा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992) के अंतर्गत प्रमुख पहलों की समीक्षा की, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों में समन्वित हाथी जनसंख्या आकलन के पहले चरण की समाप्ति को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया।

- एक अन्य विकास के तहत, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की समिति ने भालू (स्लॉथ बेयर) और घड़ियाल को प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme) में शामिल करने की सिफारिश की है।

प्रोजेक्ट एलीफेंट समीक्षा की मुख्य विशेषताएँ:

- मृत्यु दर में कमी लाने के उपाय: हाथियों की रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे ट्रैकों का सर्वेक्षण किया गया, ताकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके। वर्ष 2019 से 2024 के बीच ऐसी घटनाओं में 73 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है।

- आनुवंशिक प्रोफाइलिंग एवं संरक्षण: पकड़े गए (कैप्टिव) हाथियों की आनुवंशिक प्रोफाइल तैयार की गई है, ताकि उनके संरक्षण प्रयासों को वैज्ञानिक रूप से मज़बूत किया जा सके।

- संघर्ष प्रबंधन: दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये क्षेत्रीय कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिनमें हाथी गलियारों (Elephant Corridors) की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

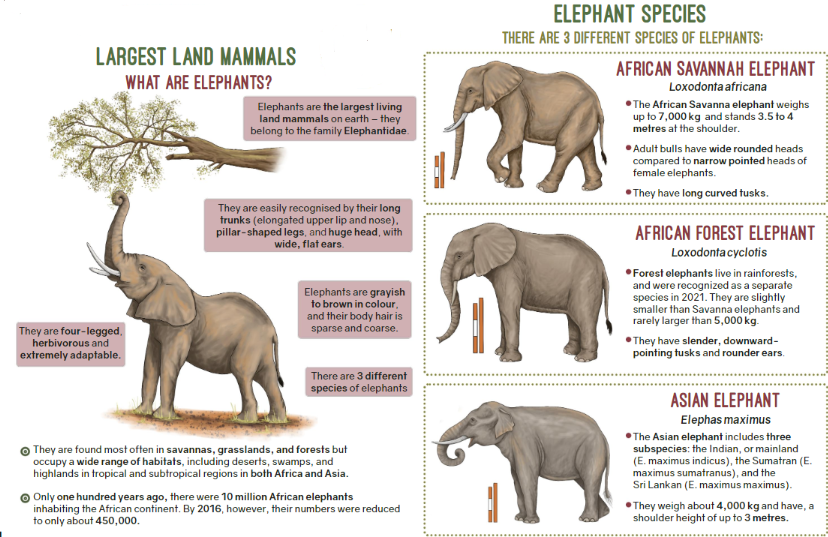

हाथी:

- परिचय: हाथी, भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हैं। ये मातृसत्तात्मक होते हैं तथा मादा नेतृत्व वाले झुंडों में रहते हैं।

- प्रमुख प्रजाति (Keystone Species) और पारिस्थितिक तंत्र अभियंता के रूप में, हाथी बीज फैलाने और अन्य प्रजातियों के लिये जल स्रोत बनाने जैसे कार्यों के माध्यम से वनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

- प्रजातियाँ:

- एशियाई हाथी ( एलिफस मैक्सिमस )

- अफ्रीकी हाथी:

- सवाना हाथी (लोक्सोडोंटा अफ्रिकेना )

- वन हाथी (लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस )

- भारत में जनसंख्या: भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस ), एशियाई हाथियों की एक उप-प्रजाति है, जो वैश्विक एशियाई हाथी आबादी का लगभग 60% हिस्सा है।

- वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 29,964 हाथी हैं।

- कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई, उसके बाद असम और केरल का स्थान है।

- संरक्षित क्षेत्रों की दृष्टि से सत्यमंगलम वन प्रभाग में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है।

- संरक्षण की स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): लुप्तप्राय

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

- CITES: परिशिष्ट I

- महत्वपूर्ण पहल:

- वैश्विक: विश्व हाथी दिवस, MIKE कार्यक्रम

और पढ़ें: तमिलनाडु में हाथियों का अवैध शिकार