सामाजिक न्याय

अप्रत्याशित विश्व में बाल कल्याण

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिशु मृत्यु दर, समेकित बाल विकास योजना मेन्स के लिये:भारत में बाल कल्याण से संबंधित चुनौतियाँ, बाल शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 का प्रभाव |

स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) की "अप्रत्याशित विश्व में बाल कल्याण (Child Wellbeing in an Unpredictable World)" शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से विश्व के सबसे अमीर देशों में बच्चों की शैक्षणिक प्रदर्शन क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता में भारी गिरावट आई है।

कोविड-19 का वैश्विक बाल कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ा?

- शैक्षणिक बाधाएँ: महामारी के दौरान 3 से 12 महीने तक स्कूल बंद रहने से पढ़ाई बुरी तरह बाधित हुई।

- वर्ष 2022 में लगभग 8 मिलियन 15 वर्षीय बच्चे (आयु समूह का लगभग 50%) कार्यात्मक रूप से साक्षर और संख्यात्मक रूप से सक्षम नहीं थे, जो वर्ष 2018 के बाद से 4% की वृद्धि को दर्शाता है।

- बुल्गारिया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, साइप्रस और मैक्सिको जैसे देशों में 15 वर्ष की आयु के दो तिहाई से अधिक बच्चों में मूलभूत कौशल का अभाव पाया गया।

- मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट: उपलब्ध आँकड़ों वाले 32 देशों में से 14 में बच्चों के संतोषपूर्ण जीवन (लाइफ सेटिस्फेक्शन) के स्तर में भारी कमी आई है। जापान एकमात्र ऐसा देश था जहाँ बच्चों की लाइफ सेटिस्फेक्शन में सुधार देखा गया।

- शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: 43 देशों में से 14 में अधिक वजन और मोटापे की दर में काफी वृद्धि हुई है, जो दीर्घकालिक रूप से चिंताजनक प्रवृत्ति बनी हुई है।

- बाल कल्याण में सर्वश्रेष्ठ: मानसिक कल्याण, शारीरिक स्वास्थ्य और कौशल के आधार पर बाल कल्याण के मामले में नीदरलैंड और डेनमार्क शीर्ष दो देश हैं तथा दूसरे स्थान पर फ्राँस है

बाल कल्याण का मापन

|

आयाम |

घटक |

संकेतक |

|

मानसिक स्वास्थ्य |

संतोषजनक जीवन |

15 वर्ष की आयु में उच्च संतोषजनक जीवन जीने वाले बच्चों का प्रतिशत |

|

किशोर अवस्था में आत्महत्या |

15 से 19 वर्ष की आयु में आत्महत्या दर |

|

|

शारीरिक स्वास्थ्य |

शिशु मृत्यु |

5 से 14 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर |

|

अधिक वजन |

5 से 19 वर्ष की आयु में अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत |

|

|

कौशल |

शैक्षणिक दक्षता |

15 वर्ष की आयु में पढ़ाई और गणित में दक्ष बच्चों का प्रतिशत |

|

सामाजिक कौशल |

15 वर्ष की आयु में स्कूल में आसानी से दोस्त बनाने वाले बच्चों का प्रतिशत |

भारत में बाल कल्याण की स्थिति क्या है?

- मानसिक स्वास्थ्य: भारत में, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अधिकांश बच्चों का न तो निदान हो पाता है और न ही उन्हें कोई उपचार मिलता है।

- कोविड-19 से पहले भी, लगभग 50 मिलियन बच्चे प्रभावित थे, जिनमें से 80-90% ने कभी उपचार नही लिया।

- यूनिसेफ-गैलप के 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 41% भारतीय युवा मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने के पक्ष में थे, जो इस मुद्दे पर व्यापक सामाजिक बहिष्कार और सहायता न लेने की प्रवृत्ति को उजागर करता है।

- भारत में, 15-19 वर्ष की किशोर आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है।

- शारीरिक स्वास्थ्य:

- पोषण: यूनिसेफ की वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2030 तक 27 मिलियन से अधिक बच्चे मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं (वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10 में से 1)। इससे संबंधित आर्थिक व्यय वर्ष 2019 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2060 तक 479 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- शिशु मृत्यु दर: शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 (वर्ष 2014) से घटकर 27 (वर्ष 2021) हो गई है।

- पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 (वर्ष 2014) से घटकर 31 (वर्ष 2021) रह गई है।

- कौशल:

- शैक्षिक दक्षता: भारत का स्कूली शिक्षा तंत्र विश्व के सबसे बड़े तंत्रों में से एक है, जिसमें 24 करोड़ से अधिक छात्र और 90 लाख शिक्षक शामिल हैं। हालाँकि, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विशेष रूप से प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का लक्ष्य 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) हासिल करना है।

- वर्तमान में, प्राथमिक स्तर पर GER लगभग सार्वभौमिक (93%) है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह कम (77.4%) है।

- प्रगतिशील नामांकन के बावजूद, सीखने की क्षमता निम्न हैं, विशेष रूप से मूल साक्षरता और अंकगणित में।

- विश्व बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स (मूलभूत पाठ पढ़ने में असमर्थ 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) के अनुसार, भारत की लर्निंग पॉवर्टी दर कोविड-19 के बाद बढ़कर 70% हो गई, जो वर्ष 2019 में 55% थी।

- सामाजिक कौशल: स्माइल फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में 58% शिक्षकों का मानना है कि कोविड-19 के दौरान बच्चे सामाजिक कौशल सीखने से वंचित रह गए है जिससे वह आसानी से विचलित हो जाते हैं।

- शैक्षिक दक्षता: भारत का स्कूली शिक्षा तंत्र विश्व के सबसे बड़े तंत्रों में से एक है, जिसमें 24 करोड़ से अधिक छात्र और 90 लाख शिक्षक शामिल हैं। हालाँकि, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विशेष रूप से प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट के क्या कारण हैं?

- आर्थिक असमानता: आर्थिक असमानताएँ लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित करती हैं।

- गरीब परिवारों के बच्चों के बाल श्रम तथा स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है।

- दीर्घकालिक कुपोषण से (बौनापन, दुर्बलता) बच्चे अधिक प्रभावित (विशेष रूप से निम्न आय वाले और हाशिये पर पड़े समुदाय) हो रहे हैं।

- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, बच्चों के जीवित रहने और दीर्घकालिक विकास पर प्रभाव डालती है।

- सामाजिक कारण: भेदभावपूर्ण प्रथाएँ (जैसे बेटों के पक्ष में पक्षपात, जाति-आधारित बहिष्कार) और हानिकारक पारंपरिक प्रथाएँ जैसे बाल विवाह, महिला जननांग विकृति आदि, कई बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्रभावित करती हैं।

- संघर्ष क्षेत्रों या शरणार्थी शिविरों में बच्चे आघात, भूख, हिंसा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी का सामना करते हैं।

- प्रवासी बच्चों को अक्सर राष्ट्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों से बाहर रखा जाता है, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- बहुत कम उम्र से ही बढ़ते शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक तनाव और डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चों और किशोरों में अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं।

- तस्करी, यौन शोषण और घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाएँ बाल कल्याण के संकट को बढ़ा रही हैं।

- संघर्ष क्षेत्रों या शरणार्थी शिविरों में बच्चे आघात, भूख, हिंसा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी का सामना करते हैं।

- डिजिटल असमानता: डिजिटल शिक्षा के उदय ने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, उपकरणों, बिजली या इंटरनेट तक पहुँच से वंचित बच्चों को वंचित कर दिया है।

- माता-पिता और बच्चों के बीच डिजिटल साक्षरता की कमी (भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं) भी सीखने के अंतर में योगदान देती है।

- इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के अनियंत्रित उपयोग से बच्चे साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, लत, गलत सूचना और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आते हैं ।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2022 में बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के कुल लगभग 1800 मामले दर्ज किये गए थे।

- सोशल मीडिया आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से किशोरों में, क्योंकि वे अक्सर अवास्तविक तुलना और ऑनलाइन साथियों के दबाव का शिकार होते हैं।

- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव: चरम मौसमी घटनाएँ, बढ़ता तापमान, वायु प्रदूषण और जल संकट बच्चों के स्वास्थ्य और रहन-सहन की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन से खाद्य असुरक्षा और विस्थापन बढ़ता है, जिससे बच्चों की शिक्षा और भावनात्मक स्थिरता बाधित होती है।

बाल कल्याण में सुधार हेतु भारत क्या उपाय कर सकता है?

- पोषण और स्वास्थ्य हस्तक्षेप को सुदृढ़ करना: कुपोषण और बौनेपन को कम करने के लिये पोषण की गुणवत्ता, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाकर समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) का विस्तार और सुधार करना।

- कुपोषण को कम करने के लिये पोषण अभियान को बढ़ावा देना, साथ ही किशोर पोषण और सूक्ष्म पोषक पूरकता पर ध्यान केंद्रित करना।

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिये गर्भावस्था से लेकर प्रसवोत्तर अवस्था तक देखभाल को मज़बूत करना, जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मृत्यु दर को कम करने और बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिये मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना आवश्यक है।

- मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना: WHO के मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्रवाई कार्यक्रम (MHGAP) से प्रेरित होकर, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिये शिक्षकों और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित करके स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना।

- दुर्व्यवहार या आघात से प्रभावित बच्चों के लिये चाइल्डलाइन 1098, परामर्श केंद्रों और पुनर्वास सेवाओं जैसी बाल संरक्षण सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।

- डिजिटल साक्षरता: राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को स्कूली पाठ्यक्रम (NEP 2020 के तहत) में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम को एकीकृत करना चाहिये। शिक्षकों और अभिभावकों को ऑनलाइन जोखिमों की पहचान करने के लिये प्रशिक्षित करना चाहिये।

- असमानता और सामाजिक बहिष्कार को कम करना: लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लागू करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

- गरीबी से उत्पन्न कमज़ोरियों को कम करने के लिये प्रत्यक्ष नकद अंतरण और सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करना।

- बाल दुर्व्यवहार और शोषण का मुकाबला करना: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और बाल श्रम अधिनियम (निषेध और विनियमन) 1986 का सख्त कार्यान्वयन। सामुदायिक सतर्कता और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ावा देना।

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाना: ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया जैसे बहु-क्षेत्रीय मॉडल को अपनाना, जो नकद हस्तांतरण को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की शर्तों से जोड़ता है, जिससे बच्चों के कल्याण में व्यापक सुधार होता है।

- यूनिसेफ और विश्व बैंक की सिफारिशों का पालन करना, जैसा कि 'पहले 1000 दिन' अभियान में रेखांकित किया गया है, जो बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों में निवेश करने पर ज़ोर देता है तथा इसे संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण समय मानता है।

- भारत को पर्यावरणीय जोखिमों से बच्चों की सुरक्षा के लिये, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, बाल-संवेदनशील जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को शामिल करना चाहिये।

निष्कर्ष

यूनिसेफ की रिपोर्ट दुनियाभर की सरकारों के लिये एक चेतावनी है। यह रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में, विशेष रूप से कमज़ोर और वंचित बच्चों के लिये, समग्र एवं बाल-केंद्रित नीतियों को शीघ्र अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि शीघ्र और सतत् कार्रवाई नहीं की गई, तो एक पूरी पीढ़ी का भविष्य संकट में पड़ सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: कोविड-19 महामारी का बाल कल्याण पर बहुआयामी प्रभाव और उनसे निपटने के लिये नीति-स्तरीय सुझावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रारंभिकप्रश्न. बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से बाल अधिकार है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न: अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिये कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिये उपाय सुझाइये। (2017) प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016) |

भूगोल

हीटवेव को प्रभावित करने वाले भौगोलिक एवं जलवायु कारक

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:हीटवेव, काली मृदा, एल नीनो, हीट एक्शन प्लान, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मुख्य परीक्षा के लिये:जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भारत में हीटवेव और हीट एक्शन प्लान, हीट आइलैंड्स और कूलिंग सॉल्यूशन |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मियों के दौरान तीव्र लू (हीट वेव) का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं और जलवायुगत परिस्थितियों का संयोजन है।

भौगोलिक एवं जलवायु कारक तापीय तरंगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

भौगोलिक कारक:

- अक्षांशीय स्थिति और सौर तीव्रता: कर्क रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, में गर्मियों के दौरान सूर्य लगभग सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे तीव्र सौर विकिरण प्राप्त होता है।

- यह ऊर्ध्वाधर सौर विकिरण भूमि को अधिक गर्म करता है, जिससे तापमान में तीव्र वृद्धि होती है।

- स्थलाकृति और सतही विशेषताएँ: तेलंगाना के दक्कन पठार जैसे पथरीले एवं बंजर भू-भाग वनस्पति या आर्द्र सतहों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं।

- इन क्षेत्रों में पायी जाने वाली काली मृदा भी अधिक समय तक ऊष्मा को संजोए रखती है, जिससे दिवसीय तापमान अधिक बढ़ जाता है।

- इसके विपरीत, सघन वनस्पति वाले या सिंचित कृषि क्षेत्रों में इवैपो–ट्रांसपिरेशन (भू-सतह से वायुमंडल में जल के वाष्पन एवं पौधों द्वारा जलोत्सर्जन की कुल प्रक्रिया) के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है।

- स्थल-रुद्ध क्षेत्र: जैसे कि तेलंगाना का अधिकांश भाग, जहाँ समीपवर्ती जल निकायों का अभाव होता है, वहाँ तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिससे लू (हीट वेव) की तीव्रता अधिक होती है। यही प्रवृत्ति उत्तर-मध्य एवं उत्तर-पश्चिम भारत में भी देखी जाती है।

- तटीय क्षेत्र, बड़े जल निकायों की शीतलन क्षमता एवं वाष्पीकरणीय शीतलन के प्रभाव के कारण मध्यम तापमान अनुभव करते हैं।

- सघन जनसंख्या, विस्तृत कंक्रीट एवं डामर सतहें, तथा सीमित हरियाली वाले शहरी ऊष्मा द्वीप अधिक ऊष्मा अवशोषित एवं संजोए रखते हैं, जिससे वहाँ स्थानीय रूप से तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और अधिक तीव्र लू का खतरा उत्पन्न होता है।

जलवायु कारक:

- वर्षा और आर्द्रता: मानसून पूर्व वर्षा की कमी के कारण मृदा शुष्क हो जाती है और नमी में गिरावट आती है, जिससे वाष्पीकरणीय शीतलन (जल के वाष्पन के कारण सतह से ऊष्मा का हटना) सीमित हो जाता है।

- बादल रहित आकाश के कारण सौर विकिरण की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे भूमि का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है और भीषण लू उत्पन्न होती है।

- उच्च आर्द्रता से पसीने के वाष्पीकरण में कमी आने एवं ताप सूचकांक में वृद्धि होने के साथ ताप तनाव में वृद्धि होती है।

- पवन एवं वायुमंडलीय स्थितियाँ: हीट वेव के दौरान मंद पवन गति के कारण ऊष्मा का फैलाव नहीं हो पाता, जिससे वह भूमि की सतह के पास जमा हो जाती है और तापमान को और बढ़ा देती है।

- स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ ऊष्मा को जमीन के निकट रोक सकती हैं (तापमान व्युत्क्रमण), जिससे उष्ण तरंगें लंबी और तीव्र हो सकती हैं।

- उच्च वायुमंडलीय स्थितियाँ, जैसे कि प्रतिचक्रवाती प्रवाह (उच्च दाब तंत्र), स्वच्छ आकाश, शुष्क वायु और नीचे की ओर जाती हुई वायुधाराओं को उत्पन्न करते हैं, जो भूमि की सतह को अधिक गर्म करती हैं और लू के विकास को बढ़ावा देती हैं।

- एल नीनो प्रभाव तथा "लू" जैसे स्थानीय पवन तंत्र भी लू की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाते हैं।

- एल नीनो के कारण मानसून लाने वाली व्यापारिक पवनें (trade winds) कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे मेघ निर्माण में कमी आती है और वर्षा कम हो जाती है। इससे मृदा शुष्क हो जाती है और भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जो लू के निर्माण और तीव्र होने के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।

- "लू" एक उष्ण, शुष्क और धूल भरी पवन है जो ग्रीष्मकाल में चलती है।

हीटवेव क्या हैं?

- परिचय: हीटवेव किसी क्षेत्र की सामान्य जलवायु के सापेक्ष असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि होती हैं।

- हीटवेव घोषित करने की सीमा क्षेत्र के ऐतिहासिक तापमान पैटर्न के आधार पर स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है।

- भारत में, हीटवेव मुख्य रूप से मार्च से जून तक और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई में भी होती है। भारत में हीटवेव का चरम महीना मई है।

- हीटवेव को उनके गंभीर प्रभावों के बावजूद आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के तहत आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

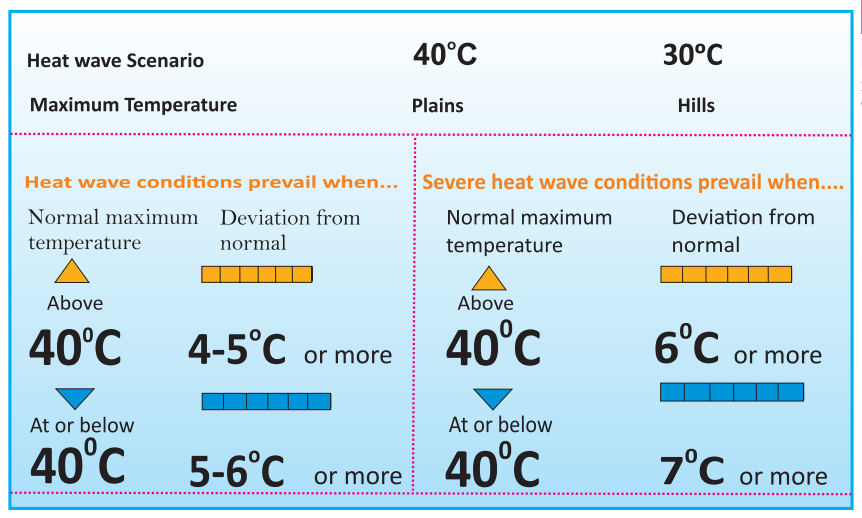

हीटवेव घोषित करने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मानदंड:

|

क्षेत्र/स्थिति |

हीटवेव |

|

मैदानी क्षेत्र |

अधिकतम तापमान ≥ 40°C |

|

पहाड़ी क्षेत्र |

अधिकतम तापमान ≥ 30°C |

|

तटीय स्थल |

जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5°C या उससे अधिक हो, और बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37°C या उससे अधिक हो। |

|

सामान्य तापमान से विचलन के आधार पर: |

हीट वेव: सामान्य से विचलन 4.5°C से 6.4°C तक गंभीर हीट वेव: सामान्य से विचलन > 6.4°C |

|

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर |

हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 45°C हो गंभीर हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 47°C हो |

|

स्थानिक और लौकिक स्थिति |

हीटवेव घोषित करने के लिए कम से कम 2 दिनों तक मौसम संबंधी उपखंड में कम से कम 2 स्टेशनों पर मापदंड पूरे होने चाहिये। |

हीटवेव्स का प्रभाव:

- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: हीटवेव्स के कारण हीट क्रैम्प्स, सूजन (एडेमा), चक्कर आना (सिंकॉप), हीट एक्सॉशन और जानलेवा हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों में वृद्धि होती है।

- वृद्धजन, बाहरी मज़दूर, निम्न आय वर्ग और पूर्व-विद्यमान स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग विशेष रूप से जोखिम में रहते हैं।

- "हीट वॉच 2024" रिपोर्ट के अनुसार, मार्च से जून के बीच 17 भारतीय राज्यों में हीटस्ट्रोक से 733 लोगों की मृत्यु हुई।

- अर्थव्यवस्था: निर्माण, खनन, विद्युत संयंत्रों और रिफाइनरियों जैसे उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लंबे समय तक गर्मी में रहने के कारण दक्षता प्रभावित होती है।

- उच्च ताप के कारण शारीरिक कार्य में संलग्न श्रमिकों में प्रतिवर्ष 162 कार्य घंटों की हानि होती है, जिससे आर्थिक उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- हीट वेव्स के कारण वायु घनत्व कम होने से विमानों को अधिक दूरी तक उड़ान भरनी पड़ती है, जिससे परिचालन व्यय तथा ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है।

- पर्यावरणीय क्षति: हीट वेव्स के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव बस्तियों को नुकसान पहुँचता है।

- भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वनों के अंतर्गत 21.4% क्षेत्र वनाग्नि के प्रति संवेदनशील है।

- हीट वेव्स से वाष्पीकरण में वृद्धि होने एवं जल की उपलब्धता में कमी आने के साथ कृषि, पशुधन तथा आजीविका पर प्रभाव पड़ता है।

- कृषि पर प्रभाव: अत्यधिक गर्मी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होने से उपज कम हो जाती है। चावल जैसी खरीफ फसलों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है तथा प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- वर्ष 2022 में हीटवेव में 1% की वृद्धि से फसल की उत्पादकता में 15% की कमी आई और गेहूँ के पौधे में अनाज भरने की अवधि के दौरान तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस से प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से इसकी उपज में 3-4% की कमी आती है। वर्ष 2022 में हीटवेव की घटनाओं में 1% की वृद्धि से फसल की पैदावार में 15% की कमी आई।

- वर्ष 2022 में हीटवेव में 1% की वृद्धि से फसल की उत्पादकता में 15% की कमी आई और गेहूँ के पौधे में अनाज भरने की अवधि के दौरान तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस से प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से इसकी उपज में 3-4% की कमी आती है। वर्ष 2022 में हीटवेव की घटनाओं में 1% की वृद्धि से फसल की पैदावार में 15% की कमी आई।

हीटवेव की समस्या से निपटने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- हीट एक्शन प्लान (HAP): भारतीय सरकार ने 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान को अद्यतन किया है, जिसका उद्देश्य हीटवेव से रणनीतिक रूप से निपटना और उसका प्रबंधन करना है।

- HAP में सामान्यतः किसी क्षेत्र का तापमान प्रोफाइल, पूर्व में हीटवेव की घटनाओं का डेटा, तापमान प्रवृत्तियाँ और संवेदनशीलता आकलन शामिल होते हैं, जिससे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

- ये योजनाएँ हीटवेव की घटनाओं से पहले, दौरान और बाद में उसके प्रभाव को कम करने के लिये सुझावों सहित प्रतिक्रिया योजनाएँ प्रदान करती हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, श्रम और पुलिस जैसे विभागों की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं।

- IMD हीटवेव चेतावनी: भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर निम्नलिखित रंग कोड प्रभाव-आधारित हीट चेतावनी जारी की है।

|

रंग |

स्थिति |

चेतावनी |

प्रभाव |

सुझावित कार्रवाई |

|

हरा (कोई कार्रवाई नहीं) |

सामान्य दिन |

अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास है |

आरामदायक तापमान। कोई चेतावनी या सावधानी आवश्यक नहीं। |

कोई विशेष कार्रवाई आवश्यक नहीं। |

|

पीला अलर्ट (सूचित रहें) |

हीट की चेतावनी |

अलग-अलग स्थानों पर हीटवेव की स्थिति निरंतर 2 दिन बनी रहती है |

मध्यम तापमान। सामान्य लोगों के लिये सहनीय, लेकिन संवेदनशील लोगों (जैसे शिशु, वृद्धजन, पुरानी बीमारी वाले) के लिये स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। |

(a) गर्मी से बचें। (b) हल्के, हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें। (c) सिर ढकें: कपड़ा, टोपी या छाता प्रयोग करें। |

|

नारंगी अलर्ट (तैयार रहें) |

गंभीर हीट की चेतावनी |

(i) गंभीर हीटवेव की स्थिति निरंतर 2 दिन बनी रहती है। (ii) यदि हीटवेव गंभीर न भी हो, तो भी 4 या अधिक दिनों तक बनी रहती है। |

उच्च तापमान। ऐसे लोग जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या भारी कार्य करते हैं, उनमें हीटवेव के लक्षणों की संभावना अधिक होती है। संवेदनशील लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा अधिक। |

(a) गर्मी से बचें, ठंडा वातावरण बनाए रखें। (b) निर्जलीकरण से बचें। (c) पर्याप्त जल पिएँ, चाहे प्यास न भी लगी हो। (d) ORS या घर के बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, मट्ठा आदि का सेवन करें। |

|

लाल अलर्ट (कार्यवाही करें) |

अत्यधिक हीट की चेतावनी |

(i) गंभीर हीटवेव की स्थिति 2 दिनों से अधिक बनी रहती है। (ii) कुल हीटवेव/गंभीर हीटवेव के दिन 6 से अधिक हो जाते हैं। |

सभी आयु वर्ग के लोगों में हीटवेव और हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक। |

संवेदनशील लोगों के लिये अत्यधिक सावधानी आवश्यक। |

- जल शक्ति अभियान: जल संरक्षण और जल निकायों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हीटवेव के दौरान जलयोजन तथा शहरी शीतलन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- स्मार्ट सिटी मिशन: हरित आवरण, जल-संवेदनशील शहरी डिज़ाइन और जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना को बढ़ावा देना। शहरी हरित क्षेत्रों और शीतल क्षेत्रों (कूल ज़ोन्स) के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

- कूल रूफ एंड अर्बन कूलिंग पहल: कूल रूफ कार्यक्रम (जैसे हैदराबाद में) इनडोर तापमान को कम करने के लिये परावर्तक पेंट या सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

- तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भवन संहिता एवं सार्वजनिक आवास योजनाओं में कूल रूफ को शामिल किया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: हीटवेव की तीव्रता के लिये ज़िम्मेदार भौगोलिक और जलवायु कारकों पर चर्चा कीजिये। ये कारक क्षेत्रीय जलवायु भेद्यता को कैसे प्रभावित करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. वर्तमान में और निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न: संसार के शहरी निवास-स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइये। (2013) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

गिग इकोनॉमी

प्रिलिम्स के लिये:गिग वर्कर्स, नीति आयोग, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। मेन्स के लिये:भारत की आर्थिक वृद्धि में गिग इकॉनमी की भूमिका, भारत में गिग इकॉनमी से जुड़े प्रमुख मुद्दे और आगे की राह। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

गिग वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित "वर्तमान विकास, चुनौतियाँ एवं आगे की राह" विषय पर गिग वर्कर्स की बैठक में भारत की गिग इकॉनमी (अर्थव्यवस्था) के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण की स्थापना की सिफारिश की गई।

- इसमें राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड की स्थापना का भी आह्वान किया गया।

गिग इकॉनमी क्या है?

- परिचय: वर्ष 2019 के नए श्रम संहिता में गिग वर्कर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: “ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मी संबंध के बाहर ऐसे कार्यों से आय अर्जित करता है।”

- यह अल्पकालिक अनुकूल नौकरियों का श्रम बाज़ार है, जो अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा सक्षम होता है।

- फ्रीलांसर या स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को पूर्णकालिक अनुबंधों के बजाय प्रति कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता है। आम गतिविधियों में फ्रीलांस सेवाएँ, खाद्य वितरण और डिजिटल कार्य शामिल हैं।

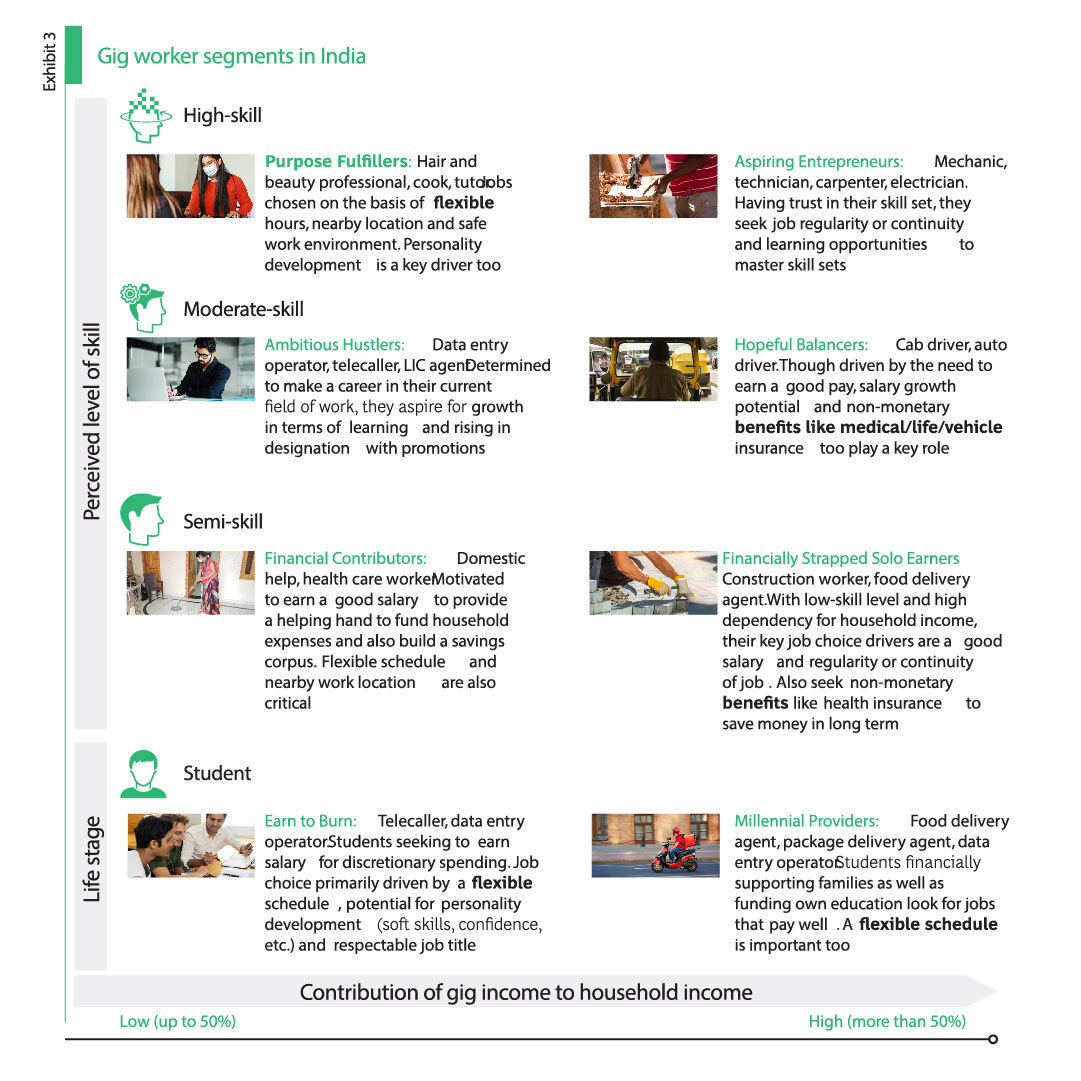

- भारत की गिग इकॉनमी की स्थिति: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020–21 में भारत में लगभग 77 लाख गिग श्रमिक थे, जिनकी संख्या वर्ष 2029–30 तक बढ़कर लगभग 2.35 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इनमें अधिकांश श्रमिक मध्यम कौशल वाले कार्यों मेंलगे नियोजित होंगे।

- विकास के प्रमुख कारक:

- डिजिटल पहुँच में वृद्धि: भारत में 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। गिरती कीमतों के कारण लगभग 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता पहुँच का विस्तार कर रहे हैं, जिससे गिग इकॉनमी मज़बूत हो रही है।

- ई-कॉमर्स बूम: स्टार्टअप और ई-कॉमर्स की वृद्धि से कंटेंट निर्माण, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में अनुकूल गिग वर्कर्स की मांग बढ़ रही है।

- सुविधा की बढ़ती मांग: शहरी उपभोक्ताओं की खाद्य वितरण और ई-कॉमर्स जैसी त्वरित सेवाओं की मांग से वितरण तथा ग्राहक सहायता में अवसरों में वृद्धि होती है।

- कम लागत वाला श्रम: अर्ध-कुशल श्रम की अधिकता, उच्च बेरोज़गारी और कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा के कारण कई लोग जीवित रहने की रणनीति के रूप में कम वेतन वाले अस्थायी कार्य करने को मज़बूर हैं।

- कार्य संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव: युवा पीढ़ी अनुकूल और कार्य-जीवन संतुलन के पक्ष में है तथा परियोजना-आधारित, दूरस्थ एवं अनुकूल विकल्पों के कारण गिग कार्य को आकर्षक मानती है।

खंड

गिग इकॉनमी का महत्त्व क्या है?

- गिग वर्कर्स के लिये अवसर: गिग इकॉनमी अनुकूल कार्य प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के संतुलन में सहायता करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुँचाती है, साथ ही कौशल एवं आय क्षमता को भी बढ़ाती है।

- व्यवसाय के अनुकूल: व्यवसायों को लागत प्रभावी, स्केलेबल श्रम बल प्राप्त होता है और वे अल्पकालिक परियोजनाओं के लिये कुशल श्रमिकों को नियुक्त कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना उत्पादकता बढ़ती है।

- आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन: वर्ष 2030 तक, भारत की गिग इकॉनमी 90 मिलियन नौकरियों का समर्थन कर सकती है, 250 अरब अमेरिकी डॉलर के कार्य भार को संभाल सकती है, GDP में 1.25% का योगदान दे सकती है और कुल कार्यबल का 4.1% हिस्सा बन सकती है।

- समावेशी विकास: प्रारंभ में उच्च आय वाले पेशेवरों द्वारा नियंत्रित, गिग इकॉनमी अब प्रवेश स्तर के कर्मचारियों और फ्रेशर्स को वैकल्पिक आय एवं अनुकूल नौकरियों का अवसर प्रदान कर रही है, विशेष रूप से तेज़ी से विकसित हो रहे टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ भविष्य की संभावनाएँ: गिग इकॉनमी आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन को गति देने के लिये तैयार है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डिजिटल नवाचार गिग कार्य की दक्षता एवं पहुँच को बढ़ा रहे हैं।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का समर्थन: भारत में कई गिग वर्कर, जिनमें कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से ड्राइवर और डिलीवरी कर्मचारी शामिल हैं, ज़ोमैटो तथा स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त कार्य अवसर प्राप्त करते हैं।

भारत में गिग इकॉनमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- कानूनी सुरक्षा का अभाव: गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके कारण उन्हें न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश और स्वास्थ्य लाभ जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिससे वे शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- ठेका श्रम अधिनियम, 1970 और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 जैसे कानून प्लेटफॉर्म आधारित कार्य की लचीली और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण गिग वर्कर्स के लिये अपर्याप्त हैं।

- रोज़गार में अस्थिरता: गिग वर्कर्स को नौकरी की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके कार्य, वेतन और रोज़गार का निर्धारण अपारदर्शी एल्गोरिदम और ग्राहक रेटिंग्स के आधार पर होता है, जिससे आय अनियमित और अस्थिर हो जाती है।

- वर्ष 2024 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 90% गिग वर्कर्स के पास बचत नहीं है और वे अत्यधिक असुरक्षा का सामना करते हैं, जबकि वर्ष 2023 की फेयर वर्क इंडिया स्टडी में बताया गया कि गिग वर्कर्स की औसत मासिक आय केवल ₹15,000 से ₹20,000 के बीच है।

- अपर्याप्त सरकारी प्रतिक्रिया: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग वर्कर्स के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है, लेकिन धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया और कमज़ोर प्रवर्तन के कारण अधिकांश श्रमिक लाभ और सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं।

- "प्रिज़नर्स ऑन व्हील्स" रिपोर्ट में पाया गया कि 83% कैब चालक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम करते हैं।

- लैंगिक असमानता: महिला गिग वर्कर्स को अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उन्हें शिकायत निवारण का पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, और वे प्रायः कम पारिश्रमिक, सीमित अवसरों और असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करती हैं, जिससे लैंगिक असमानता और बढ़ जाती है।

- समय पर भुगतान: 25% से अधिक गिग वर्कर्स भुगतान में देरी के कारण नौकरी से असंतुष्ट हैं, जो वित्तीय दबाव से बचने के लिये समयबद्ध, पारदर्शी और कम अवधि वाले भुगतान चक्रों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- एल्गोरिदमिक नियंत्रण: एल्गोरिदमिक प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव से एक गंभीर शक्ति असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसमें श्रमिकों को बिना स्पष्ट कारण के अकाउंट निष्क्रिय करने जैसे मनमाने निर्णयों का सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई स्पष्ट शिकायत निवारण का साधन नहीं होता, जिससे प्लेटफॉर्म शोषण के जोखिम बढ़ जाते हैं।

गिग वर्कर्स से संबंधित भारत की पहल

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- ई-श्रम पोर्टल

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023

भारत गिग इकॉनमी को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कदम उठा सकता है?

- कानूनी सुधार: गिग अर्थव्यवस्था के लिये श्रम संहिता का शीघ्र लागू होना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट और लागू करने योग्य नियम हों, त्रिपक्षीय कल्याण बोर्डों की स्थापना हो, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मौजूदा ढाँचों के साथ अतिव्यापन से बचा जाए।

- भारत नीदरलैंड्स, UK और कैलिफोर्निया जैसे देशों का अनुसरण करते हुए गिग वर्कर्स को कर्मचारियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर सामाजिक सुरक्षा लाभों की गारंटी दे सकता है।

- पोर्टेबल बेनेफिट्स सिस्टम: स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति और बेरोज़गारी लाभ प्रदान करने वाली एक पोर्टेबल बेनेफिट सिस्टम, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कार्यरत गिग श्रमिकों की स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को सशक्त करेगी।

- बेहतर कार्य परिस्थितियाँ: भारत को गिग प्लेटफॉर्म्स को पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिये बाध्य करना चाहिये, जिससे कार्यकर्त्ता अन्यायपूर्ण प्रथाओं की शिकायत कर सकें और श्रम प्राधिकरण की निगरानी में समय पर समाधान सुनिश्चित हो।

- अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, और स्विगी जैसी कंपनियाँ सुरक्षा उपकरण, विश्राम स्थल, और जल सुविधाओं के साथ कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार कर रही हैं। कल्याण पर निरंतर ध्यान देने से एक सतत् गिग अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होगी।

- कौशल विकास और उन्नयन: गिग वर्कर्स को उच्च वेतन वाली भूमिकाओं और उद्यमिता प्रयासों में संक्रमण के लिये आवश्यक कौशल से लैस करने हेतु कौशल निर्माण पहलों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना चाहिये और गिग प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये, ताकि कार्यकर्त्ताओं को सशक्त बनाया जा सके और शोषण को कम किया जा सके।

- गिग अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: भारत गिग वर्कर्स को बेहतर ढंग से शामिल करने के लिये ई-श्रम पोर्टल का विस्तार और सुधार कर सकता है, ताकि उन्हें डिजिटल पहचान प्रदान की जा सके जो कल्याण योजनाओं, लाभों और रोज़गार अवसरों से जुड़ी हो।

निष्कर्ष

भारत की गिग अर्थव्यवस्था, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिये रोज़गार सृजन, आर्थिक वृद्धि और समावेशी अवसरों की एक सशक्त प्रेरक शक्ति है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु समग्र कानूनी संरक्षण, पारदर्शी एल्गोरिदमिक शासन, और सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है, जिन्हें लक्षित कौशल विकास एवं नीति सुधारों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में गिग अर्थव्यवस्था के महत्त्व एवं गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारत में नियोजित अनियत मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न: भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी’ की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021) |