मुख्य परीक्षा

वैश्विक ऊर्जा स्थिति

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विद्युत मध्य-वार्षिक अद्यतन 2025 में हीटवेव, एयर कंडीशनरों, डेटा केंद्रों और इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण बढ़ती विद्युत की मांग पर प्रकाश डाला गया है, जबकि सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा वैश्विक बिजली मिश्रण को तेज़ी से नया आकार दे रही है।

IEA के विद्युत मध्य-वार्षिक अद्यतन 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वैश्विक बिजली मांग पूर्वानुमान: वैश्विक विद्युत मांग 2025 में 3.3% और 2026 में 3.7% बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2015-2023 के 2.6% के औसत से काफी अधिक है।

- भारत और चीन मिलकर 2026 तक वैश्विक मांग वृद्धि में 60% का योगदान देंगे, जिसमें भारत वर्ष 2025 में 4% और वर्ष 2026 में 6.6% की दर से बढ़ेगा।

- कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य: सौर और पवन ऊर्जा वर्ष 2025 या 2026 तक कोयला उत्पादन को पार कर जाएंगे तथा उनकी हिस्सेदारी 2024 में 15% से बढ़कर 2026 तक 20% हो जाएगी। वर्ष 2025 में बिजली की मांग में 90% से अधिक की वृद्धि सौर और पवन ऊर्जा के कारण होगी।

- परिणामस्वरूप कुल उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी पिछले 100 वर्षों में पहली बार 33% से नीचे गिरने वाली है।

- परमाणु ऊर्जा में वृद्धि: वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने वाला है, जिसमें 2025-26 के दौरान 2% की वृद्धि होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्यतः चीन, भारत और दक्षिण कोरिया में नए रिएक्टरों की स्थापना तथा जापान में बंद पड़ी परमाणु संयंत्रों के पुनः प्रारंभ होने के कारण हो रही है।

- विद्युत सुरक्षा: चिली और स्पेन/पुर्तगाल में ब्लैकआउट से विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत ग्रिड अवसंरचना, सुरक्षित आपूर्ति शृंखला और लचीले संसाधनों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

- उत्सर्जन: चरम मौसम के बावजूद, 2024 में वैश्विक उत्सर्जन में केवल 1.2% की वृद्धि होगी।

- कम उत्सर्जन वाले स्रोत (नवीकरणीय + परमाणु) जीवाश्म ईंधन के उपयोग की भरपाई कर रहे हैं, हालांकि अप्रत्याशित मौसम अभी भी वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है।

भारत का ऊर्जा परिदृश्य क्या है?

- भारत में स्थापित विद्युत क्षमता (जून 2025)

|

स्रोत (Source) |

क्षमता (GW) |

प्रतिशत (%) |

|

थर्मल |

242.04 |

49.92% |

|

परमाणु (Nuclear) |

8.78 |

1.81% |

|

बड़े जल विद्युत (Large Hydro) |

49.38 |

10.19% |

|

नवीकरणीय ऊर्जा (RE) |

184.62 |

38.08% |

|

कुल |

484.82 |

100% |

- स्थापित ऊर्जा में जीवाश्म बनाम गैर-जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा (जून 2025 तक):

|

श्रेणी |

क्षमता (GW) |

प्रतिशत (%) |

|

जीवाश्म ईंधन (Thermal) |

242.04 |

49.92% |

|

गैर-जीवाश्म ईंधन (RE + LH + Nuclear) |

242.78 |

50.08% |

|

कुल |

484.82 |

100% |

- नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल गैर-जीवाश्म क्षमता का 47.06% योगदान देता है, इसके बाद पवन ऊर्जा का 21.78% योगदान है।

- जल विद्युत का योगदान 20.35% है, जबकि जैव ऊर्जा का योगदान 4.92% है। परमाणु ऊर्जा का योगदान 3.73% है, और लघु जल विद्युत का योगदान 2.17% है।

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर तथा सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है।

- तेल, गैस और जैव ऊर्जा: तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन 14.5 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ (2014-2025) हो गए।

- भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह मिश्रण 2014 में केवल 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो जाएगा।

- जैव ऊर्जा क्षमता 8.1 गीगावाट से बढ़कर 11.6 गीगावाट हो गई तथा संपीड़ित बायोगैस (CBG) क्षमता 2014 में 1 परियोजना (8 टन प्रति दिन (TPD)) से बढ़कर मार्च 2025 तक 150 परियोजनाएँ (1,211 TPD) हो गई।

- बिजली सुरक्षा: बिजली की कमी वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वर्ष 2024-25 में 0.1% हो गई। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45.8% की वृद्धि (957 kWh से बढ़कर 1,395 kWh) हो जाएगी।

- भारत ने अप्रैल 2018 तक 100% गाँवों का विद्युतीकरण कर लिया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ दिया गया है।

- प्रमुख नवीकरणीय योजनाएँ:

|

योजना |

उद्देश्य |

|

कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना |

|

|

1 करोड़ घरों के लिये छत पर सौर ऊर्जा |

|

|

बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिये बुनियादी ढाँचा |

|

|

घरेलू सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण को बढ़ावा देना |

|

|

बिजली उत्पादन के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस |

|

|

ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा का उपयोग करके जनजातीय/PVTG घरों का विद्युतीकरण करना |

|

|

भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना |

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- IEA एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की रूपरेखा के तहत कार्य करता है।

- IEA की स्थापना वर्ष 1974 में पेरिस में 1973-74 के तेल संकट के जवाब में की गई थी, ताकि तेल आपूर्ति में व्यवधान का समाधान किया जा सके।

- यह एजेंसी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता और वैश्विक सहभागिता पर केंद्रित है।

- IEA के 32 सदस्य देश और 13 सहयोगी देश हैं। भारत वर्ष 2017 में सहयोगी सदस्य के रूप में जुड़ा।

- IEA ने भारत को पूर्ण सदस्य बनने का आमंत्रण दिया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

- IEA ऊर्जा नीति विश्लेषण करता है और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक तथा वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत द्वारा स्वयं को नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु कौन-कौन सी पहलें की गई हैं और वे कितनी सफल रही हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) प्रश्न. वहनीय (अफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य हैं। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) |

भारतीय राजव्यवस्था

ग्रामीण निकायों के लिये वित्त पोषण

प्रिलिम्स के लिये:पंचायती राज संस्थाएँ (PRI), 11वीं अनुसूची, राज्य वित्त आयोग (SFC), GST, ग्राम सभा, वित्त आयोग। मेन्स के लिये:ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तपोषण और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने “पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धनराशि में लगातार गिरावट” को चिन्हित किया है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये “तत्काल कदम” उठाएँ कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को पर्याप्त, गैर-निर्बंधित और प्रदर्शन आधारित निधि आवंटित की जाए।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वित्त या धन का स्रोत

- स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व (OSR): ग्रामीण स्थानीय निकाय स्वतंत्र रूप से करों (जैसे, संपत्ति कर, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (जैसे, लाइसेंसिंग शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क) तथा अन्य स्रोतों (जैसे, जुर्माने, उपयोगकर्त्ता शुल्क) के माध्यम से धन जुटाते हैं।

- साझा/आवंटित राजस्व: राज्य या केंद्र स्तर की सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व जिसे ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाता है या उन्हें सौंपा जाता है, जिसमें स्थानीय उपकर (सेस) व अधिशुल्क, साझा मनोरंजन कर, सामाजिक वानिकी से प्राप्त खनन रॉयल्टी या पट्टा आय का हिस्सा शामिल है।

- केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान: पंचायतों के वित्त का स्रोत मुख्यतः केंद्र सरकार होती है, जिसे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटित किया जाता है, जिसमें अबंध (Untied) और बंधित (Tied) अनुदान शामिल हैं।

- राज्य सरकार अनुदान (State Government Grants): राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा और राज्य सरकार द्वारा, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान व विकेंद्रीकृत निधि दी जाती है।

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियाँ: यह निधियाँ पंचायतों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दी जाती हैं, जैसे: मनरेगा, PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, NRLM आदि।

- विशेष अनुदान (Special Grants): सांसद क्षेत्र विकास योजना (MPLADS), विधायक/एमएलसी क्षेत्र विकास योजनाएँ, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF) आदि के तहत।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्त पोषण से संबंधित समस्याएँ

- पंचायतों के आवंटन में गिरावट: संसदीय समिति ने उजागर किया है कि पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को आवंटित निधियों में लगातार कमी से राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभावित होता है और वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पातीं।

- वर्ष 2024 की "राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण रिपोर्ट" में सीमित सामाजिक ऑडिट, ग्राम सभा में कम भागीदारी और अपर्याप्त वित्तीय प्रकटीकरण जैसी समस्याओं को रेखांकित किया गया है, जिससे निगरानी और पारदर्शिता कमज़ोर होती है।

- राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन: संसदीय समिति ने राज्यों को समय पर राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन सुनिश्चित करने पर बल दिया है, क्योंकि इसके विलंब, GST के केंद्रीकरण व सीमित राजकोषीय स्वायत्तता से पंचायतों की वित्तीय नियंत्रण क्षमता प्रभावित होती है। समिति ने पाया कि केवल 25 राज्यों द्वारा SFC गठित किया गया हैं, जबकि केवल 9 राज्यों ने 6वाँ SFC गठित किया है।

- जहाँ पंजाब और तमिलनाडु ने SFC के पालन में मज़बूती दिखाई है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में ATRs (कार्रवाई रिपोर्ट) में देरी देखी गई है।

- स्थानीय ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थता: समिति ने जताया कि बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कटौती से पंचायतों की स्थानीय विकास ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे सेवाओं, ढाँचागत विकास और सामाजिक कल्याण पर असर पड़ता है।

- वर्ष 2024 की रिपोर्ट दर्शाती है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों का असंगत हस्तांतरण भी राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण खोने के डर से पंचायतों की निर्णय क्षमता सीमित करता है।

- संस्थागत कमजोरियाँ: वर्ष 2024 रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि SC, ST और महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों का रोटेशन नेतृत्व की निरंतरता में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे नए नेता अपनी अलग प्राथमिकताएँ और दृष्टिकोण लेकर आते हैं।

- ज़िला योजना समितियाँ (DPCs) मौजूद तो हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमज़ोर है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन, बजट और योजना निर्माण में पर्याप्त प्रशिक्षण से वंचित हैं।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के वित्तपोषण की स्थिति (राज्यों में पंचायतों को धन हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024)

- राजस्व संरचना: राजस्व संरचना: पंचायती राज संस्थाएं करों के माध्यम से केवल 1% राजस्व अर्जित करती हैं, जो सीमित स्व-वित्तपोषण क्षमता को दर्शाता है।

- लगभग 95% राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये गए अनुदान से आता है।

- प्रति पंचायत राजस्व: प्रत्येक पंचायत अपने करों से लगभग 21,000 रुपए और गैर-कर स्रोतों से लगभग 73,000 रुपए अर्जित करती है।

- केंद्र सरकार का औसत अनुदान लगभग 17 लाख रुपए तथा राज्य सरकार का अनुदान लगभग 3.25 लाख रुपए प्रति पंचायत है, जो बाहरी सहायता पर भारी निर्भरता को दर्शाता है।

- राजस्व व्यय में कमी: राजस्व व्यय का अनुपात प्रति राज्य के नाममात्र GSDP के मुकाबले 0.6% से भी कम है, जो बिहार में 0.001% से लेकर ओडिशा में 0.56% तक है।

- राज्यवार असमानताएँ: केरल और पश्चिम बंगाल में औसत राजस्व सबसे अधिक है (क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए से अधिक), जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में राजस्व बहुत कम (6 लाख रुपए से कम) है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तपोषण में सुधार के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- प्रदर्शन-संबद्ध संसाधन: संसदीय समिति की रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त, असंबद्ध, प्रदर्शन-संबद्ध संसाधन आवंटित करने, निधि संरक्षण सुनिश्चित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।

- पंचायतों को स्थानीय करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाना चाहिए, तथा बेहतर कर संग्रह के लिये राज्य का सहयोग भी लेना चाहिये।

- निधि आवंटन: संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पंचायती राज मंत्रालय को वित्त मंत्रालय और पंद्रहवें वित्त आयोग के साथ समन्वय करके निधि आवंटन में कमी को तत्काल दूर करना चाहिये तथा PRI के लिये सुसंगत, असंबद्ध और प्रदर्शन-आधारित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिये।

- पंचायतों को वित्तपोषित करने की राज्यों की क्षमता के अनुरूप नियमित वित्तीय हस्तांतरण, स्थायी स्थानीय शासन के लिये महत्त्वपूर्ण है, जबकि अस्थायी अनुदानों के विपरीत, यह सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास और समानता सुनिश्चित करता है।

- राज्य वित्त आयोग (SFC): समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पंचायती राज मंत्रालय को राज्य सरकारों को राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके और केंद्रीय अनुदान वितरण में देरी को रोका जा सके।

- राज्यों को ATR संविधान और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार करना चाहिये तथा नियमित रूप से रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिये एवं पंचायतों हेतु निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिये सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन करना चाहिये।

- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: राज्यों में पंचायतों को वर्ष 2024 का हस्तांतरण रिपोर्ट यह सिफारिश करता है कि PRI निधियों को डायवर्जन से बचाने, सरकारी स्तरों के बीच राजकोषीय हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नियमित ऑडिट, RTI प्रकटीकरण और मज़बूत खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।

- डिजिटल अवसंरचना: राज्यों में पंचायतों को 2024 का हस्तांतरण रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पंचायतों को सार्वजनिक सेवाओं हेतु केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिये, सरकारी योजनाओं तक पहुँच में सुधार करना चाहिये तथा बेहतर शासन और पारदर्शिता के लिये डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाना चाहिये।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि समय पर निधियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन को बढ़ावा दिया जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, साथ ही सतत् शासन के उपायों को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण निकायों को दीर्घकालिक विकास हेतु सशक्त बनाया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. ग्रामीण निकायों को कम वित्त पोषण मिलने से ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। इसके प्रभावों को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है (2017) (a) संघवाद का उत्तर: (b) प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (2022) प्रश्न 2. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018) |

मुख्य परीक्षा

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स और ईवी

स्रोत: पी. आई.बी.

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के साथ-साथ ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भी जारी की।

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) क्या है?

- परिचय: IMEI भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति को ट्रैक और मूल्यांकन करता है।

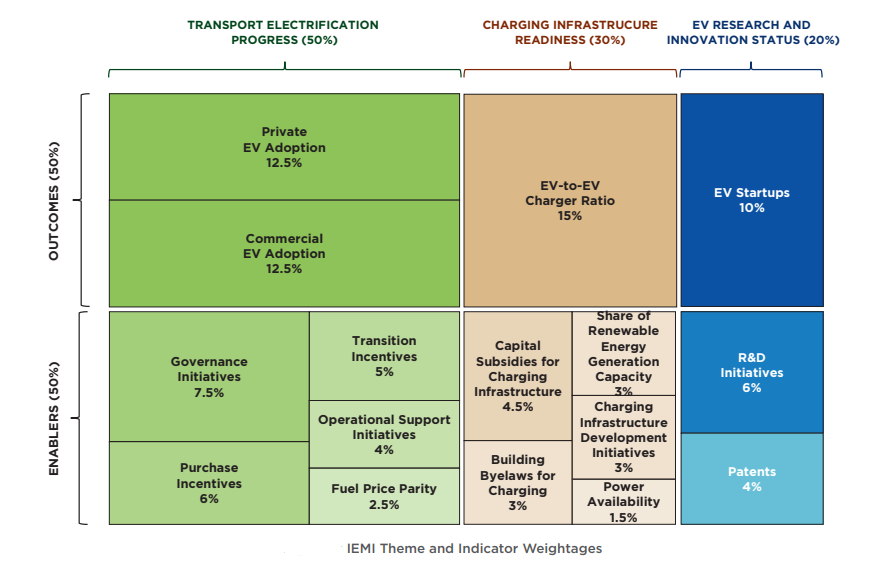

- मुख्य विषय: IEMI प्रदर्शन का आकलन करने के लिये तीन विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों का उपयोग करता है।

- परिवहन विद्युतीकरण प्रगति: इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और मांग-पक्ष कारकों को मापता है।

- चार्जिंग अवसंरचना की तत्परता: EV चार्जिंग स्टेशनों और संबंधित अवसंरचना के विकास और उपलब्धता का आकलन करता है।

- EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति: EV क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों, पेटेंट और नवाचार को ट्रैक करता है।

- IEMI स्कोर 0-100 पैमाने पर एक समग्र स्कोर है जो ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है।

- इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024:

- अग्रणी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (स्कोर: 65-99): दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़।

- प्रदर्शनकारी राज्य (स्कोर: 50-64): कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा।

- आकांक्षी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (स्कोर: 0-49): ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी ई-मोबिलिटी पहलों में पीछे हैं और उन्हें लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

- नीति पर प्रभाव: IEMI राज्यों को प्रगति का मानकीकरण करने, अंतराल की पहचान करने तथा एक-दूसरे से सीखने के लिये एक तुलनात्मक ढाँचा प्रदान करता है।

- यह स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करता है, जिससे राज्यों को डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रणनीतियों को तैयार करने की अनुमति मिलती है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति आयोग की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): नीति आयोग की रिपोर्ट "अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया" के अनुसार, भारत में EV की पहुँच दर (EV Penetration Rate) 2016 में 0.23% से बढ़कर 2024 में 7.6% हो गई है। इसकी तुलना में, वैश्विक स्तर पर EV की पहुँच दर इसी अवधि में 3.08% से बढ़कर 16.48% हो गई।

- भारत का EV हिस्सा वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर का पाँचवाँ हिस्सा था, जो अब वर्ष 2024 में दो-पाँचवें से अधिक हो जाएगा।

- भारत को अब अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य (EV30@30 अभियान के तहत 2030 तक 30% EV प्रवेश) को पूरा करने के लिये केवल 5 वर्षों में EV हिस्सेदारी में 22% की वृद्धि करनी होगी।

- सरकारी पहल: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, FAME-II (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण करना) और पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) ने ईवी अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षमता का समर्थन किया है।

- PLI योजना और राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षमता का विस्तार हुआ है।

- चुनौतियाँ: वित्तपोषण संबंधी समस्याएँ, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद के लिये।

- अपर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना और मौजूदा सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का कम उपयोग।

- इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता का अभाव। डेटा और नियामक कमियाँ साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में बाधा डालती हैं।

- सिफारिशें: शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) अपनाने के लिये समय-सीमा के साथ एक स्पष्ट नीति लागू करना, कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों का विस्तार करना और आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों को हतोत्साहित करना।

- प्रयासों को सीमित करने के बजाय, 5 शहरों को इलेक्ट्रिक वाहनों से संतृप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, और फिर धीरे-धीरे 100 शहरों तक विस्तार करना। कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन और समन्वय के लिये राज्य-स्तरीय संस्थाओं को शामिल करना।

- ई-बसों और ई-ट्रकों के लिये एक संयुक्त कोष (पूल्ड फंड) बनाया जाए, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उच्च घनत्व वाले मार्गों की पहचान की जाए और वहाँ चार्जिंग हब स्थापित किये जाएं, साथ ही बैटरी लीजिंग तथा EV के लिये लीजिंग उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को अपनाया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं तथा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? |

शासन व्यवस्था

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिये पूर्वोत्तर में संपर्क बढ़ाना

प्रिलिम्स के लिये:पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, सित्तवे बंदरगाह, भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग मेन्स के लिये:पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी की चुनौतियाँ, एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर भारत की भूमिका |

चर्चा में क्यों?

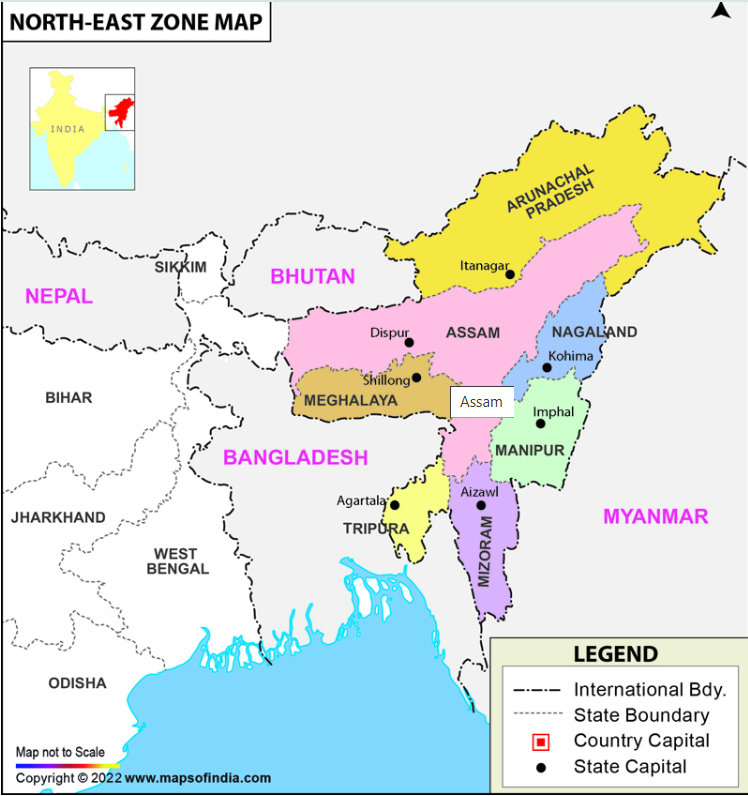

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्वी एशिया का द्वार बनाना है। मिज़ोरम में 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

पूर्वोत्तर भारत का बुनियादी ढाँचा: संपर्क और विकास के 11 वर्ष (2014-2025)

- बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन: इस क्षेत्र में एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) जैसी पहलों के तहत सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों तथा डिजिटल नेटवर्क में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

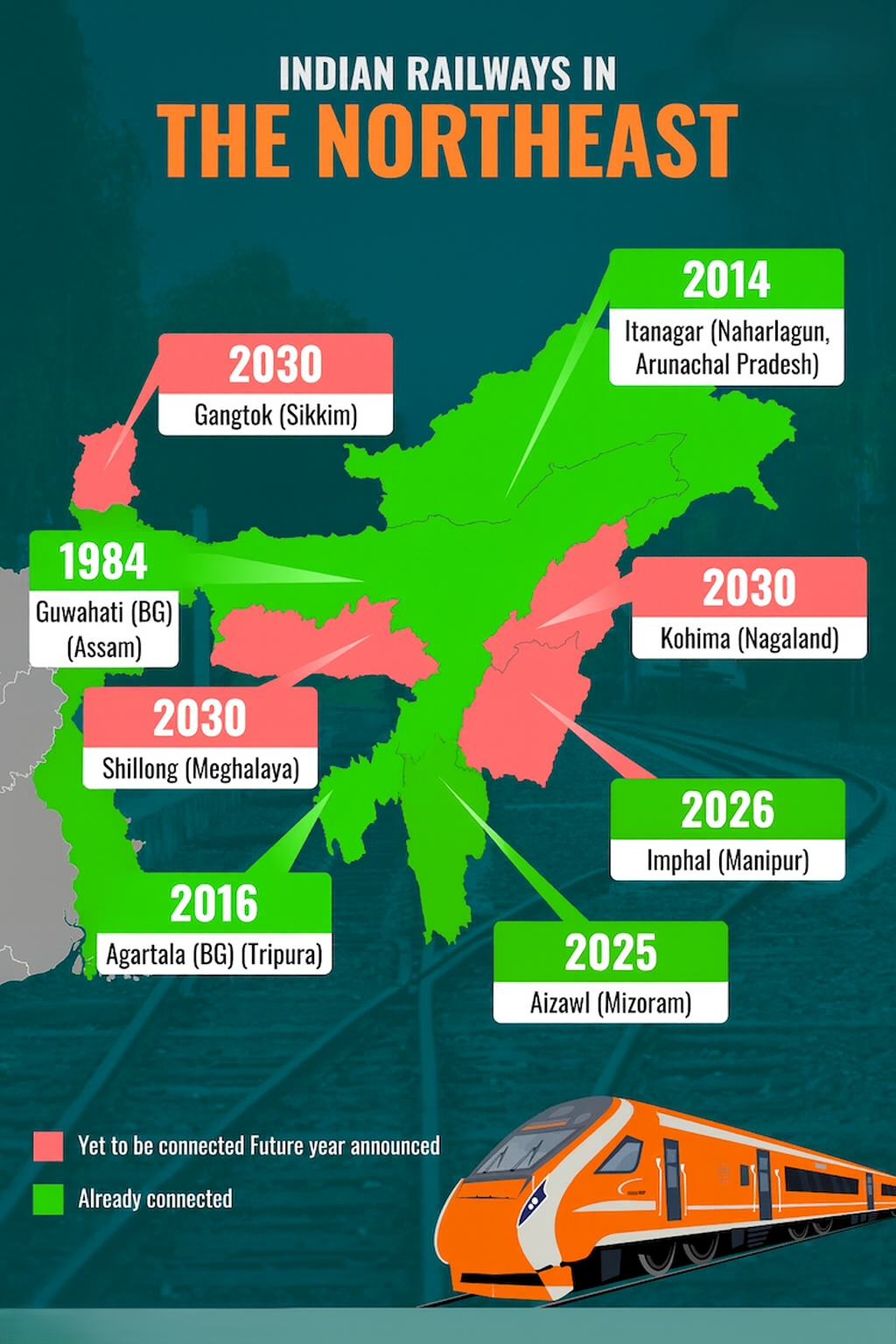

- रेल संपर्क: अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में ऐतिहासिक प्रगति हुई है, जिसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में मिज़ोरम को पहली यात्री रेलगाड़ी मिलना भी शामिल है। मणिपुर और नगालैंड तक भी रेलवे संपर्क बढ़ा दिया गया है।

- मिज़ोरम में बैराबी-सैरांग रेल परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

- मूलतः मिज़ोरम में बैराबी (कोलासिब ज़िला) को सिलचर (असम) से जोड़ने वाली केवल 1.5 किमी. मीटर-गेज लाइन थी।

- विशिष्ट भू-भाग और जनशक्ति की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद, इस परियोजना में 48 सुरंगें (कुल 12.85 किमी.) और 142 पुल शामिल हैं जिसकी जून 2025 में सुरक्षा मंज़ूरी प्राप्त हुई।

- अंतर्देशीय जलमार्ग: ब्रह्मपुत्र पर रो-रो नौका सेवाओं को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे लागत प्रभावी माल परिवहन उपलब्ध होगा और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

- डिजिटल कनेक्टिविटी: भारतनेट और 4G संतृप्ति जैसे कार्यक्रमों के साथ डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार हुआ है, जिससे दूर-दराज़ के गाँवों को जोड़ा गया है तथा डिजिटल विभाजन के अंतर को कम किया गया है।

- NESIDS परियोजनाएँ: भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने के लिये NESIDS के तहत 90 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें से 30 परियोजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

- आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण: इस बुनियादी ढाँचे की क्रांति ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, निजी निवेश को आकर्षित किया है तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है।

पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय संपर्क में सुधार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ किस प्रकार संरेखित है?

- उन्नत राजनयिक और सुरक्षा संबंध: कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग और साइरांग जैसे रणनीतिक स्थानों के माध्यम से संपर्क, भारत के ASEAN देशों के साथ व्यापार तथा संपर्क को मज़बूत करने के प्रयासों को समर्थन प्रदान करेगा।

- उन्नत बुनियादी ढाँचे से म्याँमार और बांग्लादेश के साथ मज़बूत संबंध विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र में भारत के रणनीतिक तथा सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन मिलेगा।

- ट्रांसशिपमेंट हब: सैरांग रेलवे स्टेशन म्याँमार के सित्तवे बंदरगाह से माल की आवाजाही के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन बिंदु बनने के लिये तैयार है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- यह रेल लाइन भारत की दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- सामाजिक-आर्थिक उत्थान: पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बेहतर रेल संपर्क रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, भौगोलिक अलगाव को कम करता है तथा क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ता है।

- यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रतिक्रिया तक बेहतर पहुँच को भी बढ़ावा देता है, जिससे पूर्वोत्तर तथा शेष भारत के बीच विकास संबंधी असमानताओं के अंतर को कम करने में मदद मिलती है।

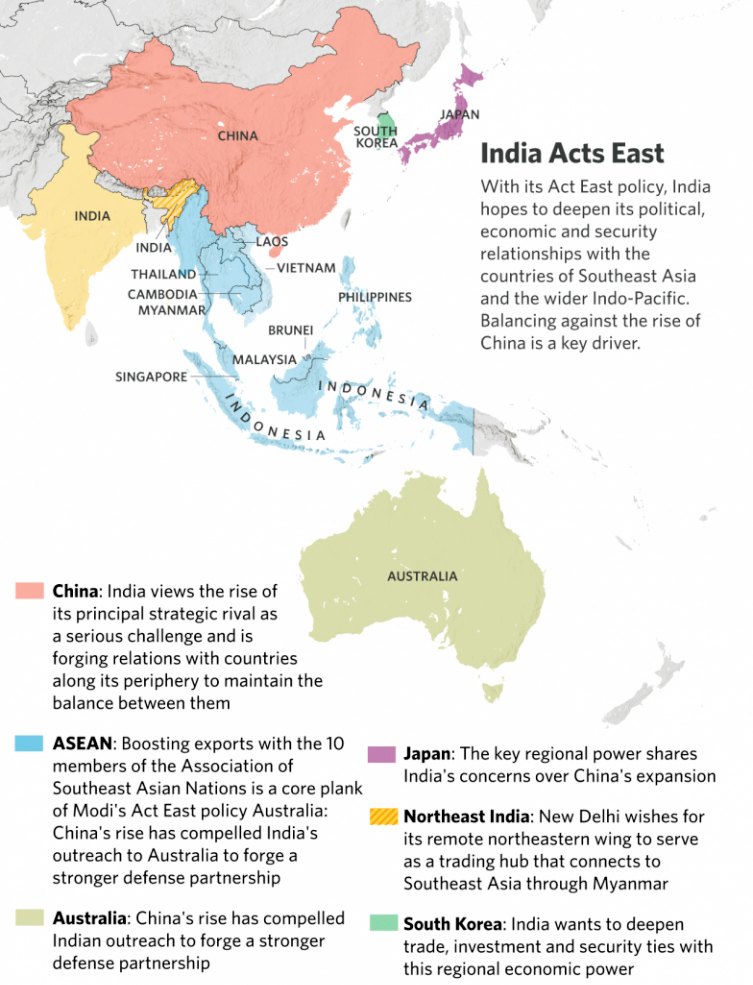

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है?

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी: नवंबर, 2014 में शुरू की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्ववर्ती लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत संस्करण है।

- यह एक कूटनीतिक और रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत तथा भारत-प्रशांत क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रक्षा संबंधों को मज़बूत करना है।

- उद्देश्य: भारत-प्रशांत देशों के साथ गहरे संबंध विकसित करना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में आर्थिक विकास को बढ़ाना और इसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिये भारत के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना।

- मुख्य विशेषताएँ: आसियान और हिंद-प्रशांत देशों के साथ बहु-स्तरीय संपर्क तथा सक्रिय कूटनीति के माध्यम से कनेक्टिविटी, व्यापार, रक्षा एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना।

पूर्वोत्तर संपर्क को बढ़ावा देने वाली भारत की पहल

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- एक्ट ईस्ट नीति

- पूर्वोत्तर के लिये विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (SARDP-NE)

- पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क को लागू करने में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

- भू-राजनीतिक चुनौतियाँ: म्याँमार नागरिक संघर्ष (2021 से) से कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना बाधित हुई है।

- बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता (2024) के कारण अगरतला-अखौरा रेल संपर्क में देरी हुई है, जिससे चटगाँव बंदरगाह तक पहुँच और क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रभावित हुआ है।

- सुरक्षा और उग्रवाद जोखिम: जातीय संघर्ष, जैसे मणिपुर संघर्ष (2023) तथा उग्रवाद की निरंतर स्थितियाँ क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करते हैं।

- इम्फाल-मोरेह रेल लाइन तथा एशियन हाईवे 1 जैसी प्रमुख परियोजनाएँ क्षेत्रीय अशांति के कारण ही रुकी हुई हैं।

- पूर्वोत्तर भारत में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: पूर्वोत्तर क्षेत्र की अविकसित सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाएँ एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी क्षमता को बाधित करती हैं।

- केवल 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नेक) व्यवधान का शिकार रहता है। बार-बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और नाज़ुक पारिस्थितिकी बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी कार्यों को बाधित करते हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण बाँधों तथा खनन जैसी व्यापक परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर विरोध किया जाता है।

- मल्टी-मॉडल एकीकरण अधूरा रह गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्बाध क्षेत्रीय संपर्क सीमित हो गया है।

- चीन कारक और रणनीतिक अंतराल: क्षेत्र में बढ़ता चीनी प्रभाव और RCEP से भारत का अलग होना पूर्वी एशिया में भारत की आर्थिक भागीदारी के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है।

- सीमित व्यापार समझौते और कनेक्टिविटी पर धीमी प्रगति भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमज़ोर कर रही है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- मज़बूत क्षेत्रीय कूटनीति और संपर्क: भारत को कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना और अगरतला-अखौरा रेल लिंक जैसी संपर्क परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिये म्याँमार और बांग्लादेश के साथ रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करना चाहिये।

- बिम्सटेक और BBIN जैसे क्षेत्रीय समूहों का लाभ उठाना सीमा पार व्यापार को बढ़ाने, लॉजिस्टिक संबंधी बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और चटगाँव बंदरगाह (बांग्लादेश) तथा सित्तवे बंदरगाह (म्याँमार) जैसे प्रमुख समुद्री केंद्रों तक पहुँचने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करने के लिये दीमापुर-जुब्ज़ा और इम्फाल-मोरेह रेलवे लाइनों जैसे अंतर्देशीय संपर्क गलियारों को पूरा करने पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिये।

- एकीकृत और लचीला बुनियादी ढाँचा:

- भारत को एक्ट ईस्ट उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये PM गति शक्ति, भारतमाला और उड़ान जैसी योजनाओं के तहत बमल्टी-मॉडल परिवहन बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग) का विकास करना चाहिये।

- बुनियादी ढाँचे को आपदा-प्रतिरोधी होना चाहिये तथा इसे पूर्वोत्तर के बाढ़, भूस्खलन और भूकंप से प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जाना चाहिये।

- सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाना आवश्यक है।

- सुरक्षा-संवेदनशील और समावेशी विकास: एक्ट ईस्ट नीति के तहत कनेक्टिविटी को आतंकवाद रोधी उपायों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये तथा सीमावर्ती और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करना चाहिये।

- म्याँमार के साथ शांति स्थापना को मज़बूत करना स्थिर सीमा प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA), न्यायसंगत मुआवज़ा और लाभ-साझाकरण के माध्यम से स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने से धारणीयता, समावेशिता तथा क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

- संस्थागत एवं कार्यान्वयन सुधार: एक्ट ईस्ट नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये भूमि अधिग्रहण और परियोजना अनुमोदन के लिये सिंगल विंडों मंज़ूरी जैसे प्रशासकीय सुधारों की आवश्यकता है।

- PPP को बढ़ावा देने और परिवहन, डिजिटल और ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करने से आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा और पूर्वोत्तर में परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर न केवल भारत की सीमा है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये इसका प्रवेश द्वार भी है। मज़बूत और समावेशी संपर्क के माध्यम से इसकी क्षमता का दोहन न केवल इस क्षेत्र को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भू-रणनीतिक स्थिति को भी मज़बूत करेगा। सफलता बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने तथा पारिस्थितिक संवेदनशीलता, रणनीतिक कूटनीति व स्थानीय सहयोग के बीच संतुलन बनाने में निहित है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: पूर्वोत्तर के संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ाने में क्षेत्रीय संपर्क की भूमिका पर चर्चा की विवेचना कीजिये। कौन-सी भू-राजनीतिक चुनौतियाँ इस दृष्टिकोण में बाधा डालती हैं? |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. 'रीजनल काम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership)' पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? (2016) (a) जी- 20 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिये। (2019) |