भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत ने हासिल किया पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य

- 29 Jul 2025

- 74 min read

प्रिलिम्स के लिये:इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी-वन योजना, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मेन्स के लिये:इथेनॉल सम्मिश्रण और ऊर्जा सुरक्षा, जैव ईंधन संवर्धन का सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। |

स्रोत: DD

चर्चा में क्यों?

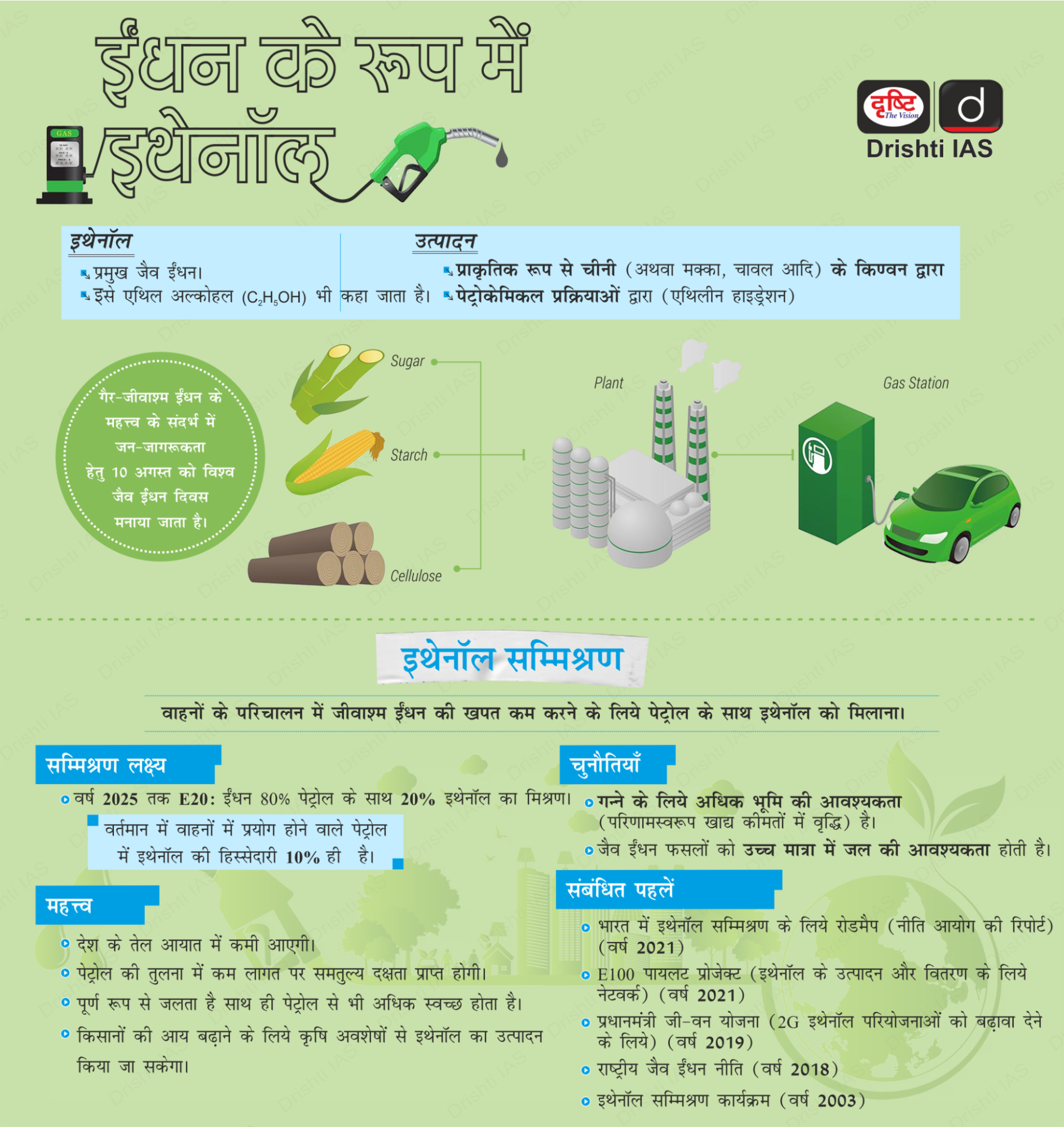

भारत ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme- EBP) के तहत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

- यह तीव्र प्रगति ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता के पीछे प्रमुख कारक क्या हैं?

- नीति और नियामक ढाँचा: जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, ( वर्ष 2022 में संशोधित) ने 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष 2025-26 कर दिया।

- यह नीति गन्ना, शीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, कृषि अवशेषों और यहाँ तक कि अपशिष्ट बायोमास जैसे विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है।

- फीडस्टॉक के चयन में लचीलापन स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा खाद्य सुरक्षा के साथ प्रतिस्पर्द्धा को कम करता है।

- EBP कार्यक्रम को नियमित निगरानी और अद्यतन के साथ संस्थागत रूप दिया गया।

- राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) अधिशेष घोषणाओं के आधार पर फीडस्टॉक के उपयोग की देखरेख करती है।

- प्रधानमंत्री जी-वन वन योजना कृषि एवं वानिकी अवशेषों, औद्योगिक अपशिष्ट और शैवाल से उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होता है।

- यह नीति गन्ना, शीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, कृषि अवशेषों और यहाँ तक कि अपशिष्ट बायोमास जैसे विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है।

- बुनियादी ढाँचे और मूल्य निर्धारण सुधार:

- इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (EISS): शीरा और अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता (2018-2022)।

- दीर्घकालिक क्रय समझौते (LTOAs): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा किये गए दीर्घकालिक क्रय समझौते (LTOAs) ने समर्पित एथनॉल संयंत्रों (DEPs) के लिये स्थिर मांग, समय पर भुगतान और बाज़ार में स्थिरता सुनिश्चित की।

- प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र: EBP कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल के लिये सुनिश्चित मूल्य निर्धारण, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- GST में कमी: इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 5% करने से उत्पादन लागत कम करने में मदद मिली तथा इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला।

- उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन: इथेनॉल के सुचारु अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय आवागमन को सुगम बनाया गया।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं?

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि: वर्ष 2025 तक इथेनॉल खरीद से किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपये और डिस्टिलरियों को 1.96 लाख करोड़ रुपये की आय हुई।

- कृषि प्रसंस्करण और डिस्टिलरी से जुड़ी नई नौकरियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा दिया।

- विदेशी मुद्रा बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता: भारत ने कच्चे तेल के आयात में कटौती करके 1.36 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई।

- इथेनॉल सम्मिश्रण से भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम हुई है, जो व्यापार घाटे और भू-राजनीतिक जोखिम के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: इथेनॉल सम्मिश्रण घरेलू ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करता है और जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है।

- मूल्य स्थिरीकरण और फसल विविधीकरण: अधिशेष गन्ना और खाद्यान्न (जैसे, टूटे चावल, मक्का) का अवशोषण खेत के मूल्यों को स्थिर करता है।

- मीठी ज्वार, मक्का और बायोमास जैसे गैर-खाद्य फीडस्टॉक्स के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से फसल विविधीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी: लगभग 700 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी (2025 तक), जिससे भारत को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- E10-E20 सम्मिश्रणों के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन और कणिकीय पदार्थ के वाहन उत्सर्जन में कमी।

- शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम: मिश्रित ईंधन अधिक पूर्ण रूप से जलता है, जिससे टेलपाइप प्रदूषक कम होते हैं, जो दिल्ली और कानपुर जैसे वायु-गुणवत्ता की चुनौती वाले शहरों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अपशिष्ट से धन उपयोग: क्षतिग्रस्त अनाज, शीरा, फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्ट को इथेनॉल में परिवर्तित करने से लैंडफिल का भार तथा मीथेन उत्सर्जन कम होता है, जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है।

भारत में इथेनॉल एकीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- फीडस्टॉक संबंधी चिंताएँ और खाद्य सुरक्षा: खाद्य फसलों (गन्ना, चावल, मक्का) से प्राप्त इथेनॉल से खाद्य आपूर्ति पर दबाव डाल सकता है, और वर्ष 2024-25 में भारत इथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिये मक्के का शुद्ध आयातक बन जाएगा।

- जल की कमी: इथेनॉल उत्पादन में जल की अधिक आवश्यकता होती है, अनाज आधारित इकाइयाँ प्रति लीटर इथेनॉल के लिये 8-12 लीटर पानी का उपयोग करती हैं।

- गन्ना और शीरा अत्यधिक जल उपयोग, वनों की कटाई और अपशिष्ट में वृद्धि का कारण बनते हैं। डिस्टिलरियाँ विनास (Vinasse) नामक विषैली अपशिष्ट जल छोड़ती हैं, जो नदियों को प्रदूषित कर सकता है।

- जलवायु संवेदनशीलता: इथेनॉल का उत्पादन फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियों (जैसे, सूखा, बेमौसम बारिश) पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

- लाभप्रदता से प्रेरित होकर इथेनॉल उत्पादन के लिये गहन एकल-फसलीय खेती से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है और भूमि-उपयोग पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे जैव विविधता हेतु खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- औद्योगिक प्रदूषण संबंधी चिंताएँ: इथेनॉल डिस्टिलरियों को उनके उच्च प्रदूषण जोखिम के कारण "रेड कैटेगरी" उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- वे एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन जैसे हानिकारक रसायन उत्सर्जित करते हैं, जो श्वसन संबंधी समस्याएँ तथा कैंसर का कारण बन सकते हैं।

- आंध्र प्रदेश में कई इकाइयों को सार्वजनिक सुनवाई या उचित मूल्यांकन के बिना ही पर्यावरणीय मंज़ूरी मिल गई तथा अक्सर उन्हें आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किया गया।

- बुनियादी ढाँचे और रसद अंतराल: इथेनॉल बुनियादी ढाँचे जैसे पाइपलाइन, भंडारण और अंतर-राज्य समन्वय को उन्नत करने की आवश्यकता है।

- तेल विपणन कंपनियों और राज्यों में मिश्रण असमान बना हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है, जिससे सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- भारत में अधिकांश मौजूदा वाहन E10-समर्थित हैं, जबकि E20 के उपयोग से हल्की ईंधन दक्षता में कमी हो सकती है, जब तक कि इंजनों को फिर से ट्यून न किया जाए।

- E20 से आगे बढ़ने के लिये उद्योग-व्यापी स्तर पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV) में परिवर्तन और ईंधन वितरण उन्नयन की आवश्यकता होगी।

- दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इथेनॉल प्रौद्योगिकी: भारत में अभी भी अविकसित है, इसमें बड़े पैमाने पर निवेश तथा व्यवहार्यता प्रदर्शन की आवश्यकता है।

भारत स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए E20 से आगे कैसे बढ़ सकता है?

|

रणनीति क्षेत्र |

कार्रवाई योग्य उपाय |

|

फीडस्टॉक विविधीकरण |

|

|

प्रौद्योगिकी संक्रमण |

|

|

अवसंरचना विस्तार |

|

|

पर्यावरणीय अखंडता |

|

निष्कर्ष

भारत का E20 लक्ष्य समय से पहले प्राप्त करना नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आगे चलकर 20% से अधिक इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक दूरदर्शिता तथा समावेशी नीति निर्माण अत्यंत आवश्यक होंगे, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता से कोई समझौता न हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत ने अपना E20 इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस सफलता के पीछे के कारकों और ऊर्जा सुरक्षा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010) (a) जटरोफा उत्तर: (b) प्रश्न. भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच अनिवार्य है।" इस संबंध में भारत में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018)। |