मुख्य परीक्षा

सार्वजनिक सेवा वितरण में AI

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित आँगनवाड़ी केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले के वडधामना गाँव में शुरू किया गया है।

- यह पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को कम और प्रारंभिक बाल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यह सार्वजनिक सेवा वितरण में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है।

सार्वजनिक सेवा वितरण में AI किस प्रकार सहायता कर सकता है?

- प्रारंभिक बाल देखभाल: महाराष्ट्र के AI-सक्षम आँगनवाड़ी केंद्र को पोषण ट्रैकर से जोड़कर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी की जा रही है।

- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता भोजन की तस्वीरें अपलोड करती हैं, जिससे त्वरित पोषण विश्लेषण संभव होता है तथा कुपोषण के जोखिम पर पूर्वानुमान आधारित अलर्ट प्राप्त होते हैं।

- AI का यह एकीकरण एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत लक्षित पूरक पोषण सामग्री की डिलीवरी को सक्षम बनाता है।

- अब बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर ड्राइंग, इंटरैक्टिव कहानियों और वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी नई तकनीकों के माध्यम से सीखते हैं।

- स्मार्ट और समावेशी शासन: AI सरकार को एक जैसे समाधान की पारंपरिक नीति से आगे बढ़कर वैयक्तिकृत और रीयल-टाइम सेवा वितरण की दिशा में मदद कर रहा है।

- BharatGen एक सरकारी वित्तपोषित मल्टीमोडल AI मॉडल है, जिसका उद्देश्य भाषा, वाणी और कंप्यूटर विजन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाना है, ताकि यह भारत की विविध जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा कर सके।

- महाकुंभ 2025 में AI उपकरणों का उपयोग रेलवे यात्रियों की भीड़ प्रबंधन और बहुभाषी चैटबॉट्स को संचालित करने के लिये किया गया, जिससे प्रौद्योगिकी-आधारित जन कार्यक्रम प्रबंधन में एक वैश्विक मानक स्थापित हुआ।

- कुशल और लक्षित कल्याण वितरण: AI मॉडलों को उच्च-गुणवत्ता वाले गुमनाम डेटा सेट्स (IndiaAI Dataset Platform के माध्यम से) पर प्रशिक्षित किया गया है, जो गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में पैटर्न का विश्लेषण कर सकते हैं।

- यह नीति निर्माताओं को कमियों की पहचान करने, ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाने तथा लक्षित लाभों के वितरण में सहायता करता है।

- सुलभता: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सर्वम-1 जैसे उपकरण भाषाई बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे सेवाएँ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो पाती हैं तथा दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिये समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

- कानून प्रवर्तन: AI पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग, रीयल-टाइम निगरानी और साइबर खतरों की पहचान को संभव बनाता है।

- दिल्ली पुलिस AI-आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) का उपयोग अपराधों को सुलझाने और लापता व्यक्तियों को खोजने के लिये करती है।

- AI मामलों के अनुसंधान को तेज़ करता है, निर्णयों के मसौदे में सहायता करता है तथा बैकलॉग को कम करने में मदद करता है, जिससे न्याय वितरण और कानूनी दक्षता में सुधार होता है।

- उदाहरण के लिये, SUPACE (न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिये सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल) न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करता है।

- कृषि का अनुकूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, जिसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती ने विकसित किया है, डेटा-आधारित जानकारी के माध्यम से कृषि को बदल रहा है।

- यह परियोजना AI उपकरणों का उपयोग कर खेत की परिस्थितियों का विश्लेषण करती है, सिंचाई को अनुकूलित करती है तथा रीयल-टाइम, स्थानीय कृषि सिफारिशें प्रदान करती है।

- इस परियोजना से फसल उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है, पानी और उर्वरक का उपयोग कम हुआ है तथा कटाई के बाद होने वाली बर्बादी न्यूनतम हुई है।

- भारत में कृषि क्षेत्र में AI का बाज़ार वर्ष 2023 में 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 तक 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँचने का अनुमान है, जिससे कृषि में आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

- यह परियोजना AI उपकरणों का उपयोग कर खेत की परिस्थितियों का विश्लेषण करती है, सिंचाई को अनुकूलित करती है तथा रीयल-टाइम, स्थानीय कृषि सिफारिशें प्रदान करती है।

- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण निगरानी: AI मॉडल बाढ़ पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता ट्रैकिंग और जलवायु मॉडलिंग में सहयोग कर रहे हैं।

- गूगल डीपमाइंड के GenCast जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को स्थानीय मौसम डेटा साझा करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे रियल-टाइम पूर्वानुमान और बेहतर हो रहे हैं।

- मौसम ऐप उपयोगकर्त्ताओं को सरल और सुविधाजनक फॉर्मेट में मौसम संबंधी अपडेट एवं चेतावनियाँ उपलब्ध कराता है।

- मिशन मौसम, जिसका उद्देश्य भारत को “वेदर-रेडी” और “क्लाइमेट-स्मार्ट” बनाना है, एआई और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित उपग्रह डेटा और नई बाढ़ निगरानी प्रणालियों का उपयोग करता है, ताकि आपदा की पूर्व तैयारी और बाढ़ पूर्वानुमान को बेहतर बनाया जा सके।

- शिक्षा और वैयक्तिकीकृत अधिगम: AI-संचालित एजु-टेक (EdTech) छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूली अधिगम को संभव बनाता है। सरकार के ज्ञान साझा करने के डिजिटल प्लेटफॉर्म (DIKSHA) में AI के एकीकरण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

- त्रिपुरा में, IAS अधिकारी चांदनी चंद्रन ने 70% स्कूल ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिये एक AI-आधारित पहल शुरू की। इस पहल के तहत छात्रों के करियर से संबंधित सपनों को AI द्वारा निर्मित चित्रों में बदलकर कक्षाओं में "आकांक्षा बोर्ड" पर प्रदर्शित किया गया।

- इस पहल से छात्रों की प्रेरणा और भावनात्मक जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और अब इसे अधिक स्कूलों में विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है।

- त्रिपुरा में, IAS अधिकारी चांदनी चंद्रन ने 70% स्कूल ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिये एक AI-आधारित पहल शुरू की। इस पहल के तहत छात्रों के करियर से संबंधित सपनों को AI द्वारा निर्मित चित्रों में बदलकर कक्षाओं में "आकांक्षा बोर्ड" पर प्रदर्शित किया गया।

- शहरी शासन और स्मार्ट शहरों को सुदृढ़ बनाना: AI यातायात प्रवाह, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाता है। बेंगलुरु का AI-संचालित एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATCS) चौराहों पर जाम को कम करने में प्रभावी साबित हो रहा है।

- वित्तीय प्रशासन और कराधान में सुधार: AI धोखाधड़ी का पता लगाने, सब्सिडी लीकेज को रोकने और ऑडिटिंग को स्वचालित करने में मदद करता है।

- RBI द्वारा विकसित MuleHunter.ai, वित्तीय धोखाधड़ी में प्रयुक्त म्यूल एकाउंट्स का पता लगाता है।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सेवा के लिये AI में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) रोग पूर्वानुमान जैसे समाधान विकसित कर रहे हैं, जिससे देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी के स्वास्थ्य को समग्र रूप से लाभ होगा।

निष्कर्ष:

भारत की सार्वजनिक सेवा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण दक्षता, समावेशिता और पहुँच को बढ़ाता है, जिससे शासन में सुधार होता है। इंडियाAI मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत एक अधिक पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है और AI-संचालित शासन में स्वयं को एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को किस प्रकार नया रूप दे रही है? उदाहरण सहित समझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)मेन्सप्रश्न. अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? (2023) प्रश्न. ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिये। (2018) |

मुख्य परीक्षा

स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

जैसे-जैसे भारत आर्थिक विकास और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है, वैसे-वैसे स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) जैसे नवाचारी मॉडल उभर रहे हैं, जो विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों तथा महिलाओं के बीच कौशल विकास एवं रोज़गार से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में सहायक साबित हो रहे हैं।

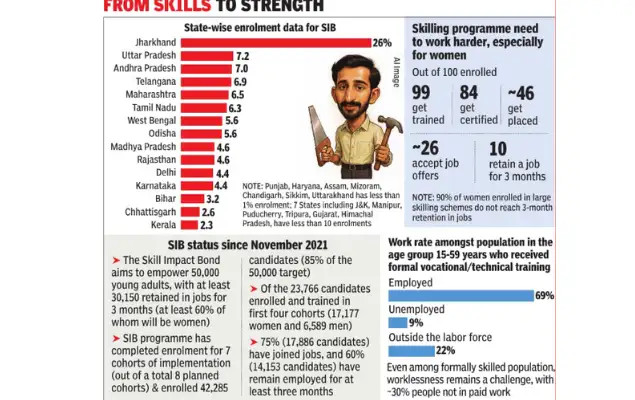

- स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि झारखंड में नामांकित प्रशिक्षुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है तथा परिधान क्षेत्र में नामांकन में महिलाओं का वर्चस्व बना हुआ है, हालाँकि महिलाओं की प्रतिधारण व नियुक्ति दरों में सुधार के बावजूद लैंगिक आधारित वेतन असमानताएँ बनी हुई हैं।

स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) क्या है?

- परिचय: SIB भारत का पहला विकास प्रभाव बॉण्ड (Development Impact Bond- DIB) है, जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मॉडल मुख्य रूप से कौशल विकास और रोज़गार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

- यह नामांकन से हटकर प्लेसमेंट और प्रतिधारण जैसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सामाजिक और विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का उपयोग करता है।

- उद्देश्य: 50,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना, जिनमें 60% महिलाएँ हों, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तथा यह सुनिश्चित करना कि कम-से-कम 30,150 युवाओं को 3+ महीने तक नौकरी मिलती रहे।

- SIB रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएँ:

- शीर्ष राज्य: झारखंड (27%), ओएफ, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में सबसे अधिक नामांकन है।

- लोकप्रिय क्षेत्र:

- महिलाएँ: मुख्य रूप से परिधान में प्रशिक्षित, खुदरा, IT-सक्षम सेवाओं (ITeS) और BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) में उनकी संख्या बढ़ रही है।

- पुरुष: निर्माण क्षेत्र से ऑटोमोटिव और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों की ओर बढ़ना।

- महिला-नेतृत्व कौशल: 23,700 से अधिक प्रशिक्षुओं में से 72% से अधिक कमज़ोर पृष्ठभूमि की महिलाएँ थीं। महिलाओं की प्रमाणन दर 92% तक पहुँच गई और रोज़गार प्राप्ति 81% रही। महिलाओं में स्व-रोज़गार 6% से बढ़कर 14% हो गया।

- बेहतर रोज़गार के परिणाम: सभी प्रशिक्षुओं में से 75% को नौकरी मिल गई और 60% राष्ट्रीय औसत से तीन महीने से अधिक समय तक रोज़गार में रहे। महिलाओं का रोज़गार 35% से बढ़कर 48% हो गया।

- लिंग वेतन अंतर: समान नौकरी परिणामों के बावजूद पुरुषों ने महिलाओं (11,500-13,000 रुपये) की तुलना में अधिक कमाया (12,400-15,700 रुपये)।

भारत में कौशल विकास की स्थिति क्या है?

- कम नियोजनीयता: भारत कौशल रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत में मूल्यांकन किये गए युवाओं में केवल 51.25% के पास ही आवश्यक कौशल हैं जो उन्हें रोज़गार योग्य बनाते हैं।

- कम औपचारिक प्रशिक्षण: आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार, केवल 4.4% युवा औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं, जबकि 16.6% को अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त है।

- उद्योग में कौशल की कमी: मैनपावरग्रुप (अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी) के वर्ष 2025 ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज सर्वेक्षण के अनुसार, 75% वैश्विक नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल खोजने में कठिनाई हो रही है।

- भारत में ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट जैसे प्रमुख पदों में 60% से 73% तक मांग-आपूर्ति का अंतर है।

- अल्परोज़गार (Underemployment): आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार, 50% से अधिक स्नातक और 44% परास्नातक निम्न-कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत हैं, जो कार्यबल के अप्रभावी उपयोग को दर्शाता है।

- महिलाओं की सीमित भागीदारी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत में STEM छात्रों में महिलाओं की संख्या 40% है, लेकिन STEM पेशेवरों में उनकी संख्या केवल 14-27% है।

भारत में कौशल विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- असंगत गुणवत्ता और अवसंरचना की कमी: कई ITI, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों और आधुनिक उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा युवाओं की रोज़गार क्षमता दोनों ही प्रभावित होती हैं।

- उद्योग से जुड़ाव की कमी और कौशल का असंतुलन: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और स्किल इंडिया जैसी योजनाएँ पाठ्यक्रम पूरा करने पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि व्यावहारिक प्रासंगिकता को नजरअंदाज़ किया जाता है।

- AI, साइबर सुरक्षा और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण की भारी कमी है।

- निजी क्षेत्र की न्यून भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा: नियमों की जटिलता, प्रोत्साहनों की कमी और शैक्षणिक संस्थानों व उद्योग के बीच कमज़ोर संबंधों के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है।

- स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के बावजूद, कौशल विकास अभी भी शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे 90% अनौपचारिक कार्यबल को दरकिनार कर दिया जाता है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, केवल 10% ग्रामीण श्रमिकों को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ और पहल

- स्किल इंडिया मिशन

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)

- इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर (ISA)

- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

- SANKALP (आजीविका संवर्द्धन के लिये कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता)

- STRIVE (औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण)

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

- पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL)

भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- समावेशी ग्रामीण कौशल: कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और शिल्प पर केंद्रित ग्रामीण कौशल और आजीविका मिशन शुरू करना। मोबाइल केंद्रों, ग्राम केंद्रों और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का उपयोग करना।

- भविष्य के लिये तैयार और डिजिटल कौशल: पाठ्यक्रम को उद्योग 4.0, हरित नौकरियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करना।

- सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) MSME और गिग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

- AI-आधारित बहुभाषी सामग्री और टियर-2/3 शहरों में 5G-सक्षम हब के साथ स्किल इंडिया डिजिटल हब का विस्तार करना।

- शिक्षा एकीकरण और महिला कौशल: NEP 2020 के तहत स्कूल स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना।

- अनुकूल प्रशिक्षण, डिजिटल पहुँच, बाल देखभाल, अनुदान और मार्गदर्शन के माध्यम से STEM, वित्त और गिग भूमिकाओं में महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देना।

- निगरानी, सॉफ्ट स्किल्स और जवाबदेही: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये AI-संचालित डैशबोर्ड, परिणाम-आधारित फंडिंग, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति और तीसरे पक्ष के ऑडिट का उपयोग करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करने में स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) पहल के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। यह परिणाम-आधारित वित्तपोषण में लैंगिक सशक्तीकरण और नवाचार को कैसे बढ़ावा देता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स प्रश्न. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन-से उपाय किये हैं? (2016) प्रश्न ‘‘व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)’ की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) (2021) |

सामाजिक न्याय

भारत में दत्तक ग्रहण

प्रिलिम्स के लिये:भारत में दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 मेन्स के लिये:भारत में गोद लेने से संबंधित कानून, भारत में गोद लेने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

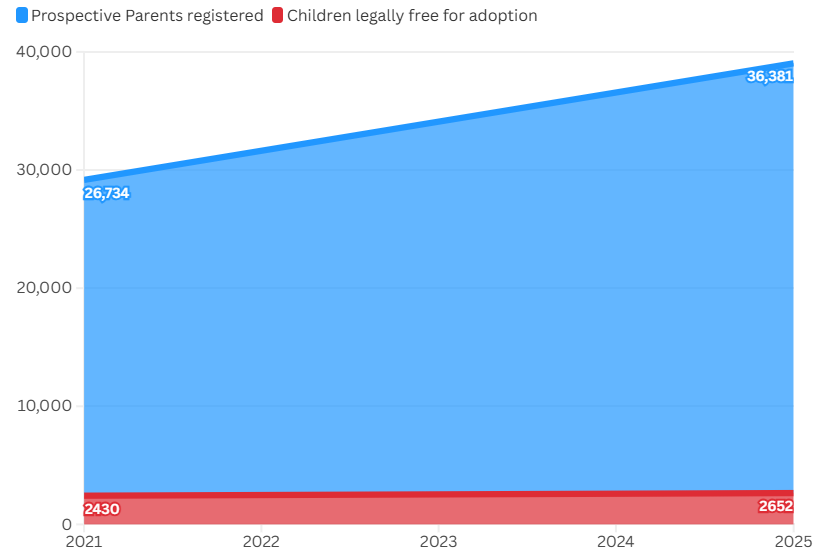

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) गोद लेने के लिये उपलब्ध बच्चों और इच्छुक दत्तक माता-पिता की संख्या के बीच के अंतर को कम करने में असमर्थ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गोद लेने की प्रक्रिया में लंबी देरी हो रही है।

- दत्तक ग्रहण संदर्भ (Adoption Referral) प्राप्त करने के लिये माता-पिता की प्रतीक्षा अवधि वर्ष 2022 में 3 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 3.5 साल हो गई है।

भारत में दत्तक ग्रहण की स्थिति क्या है?

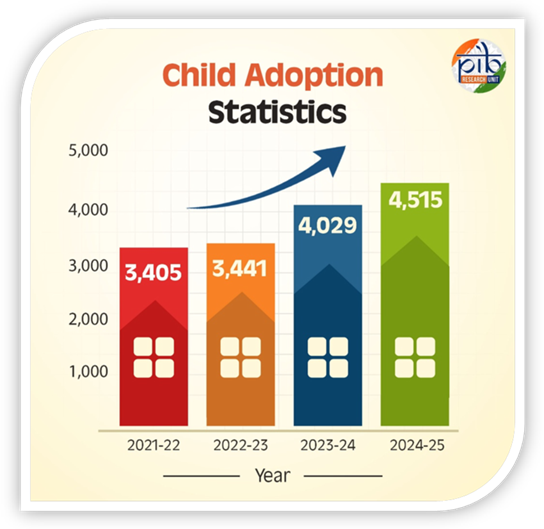

- भारत में दत्तक ग्रहण की स्थिति: 2024-25 में रिकॉर्ड 4,515 बच्चे गोद लिये जाने के साथ ही भारत के गोद लेने से संबंधित इकोसिस्टम में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो वर्ष 2015-16 के बाद से सर्वाधिक हैं।

- इनमें से 4,155 बच्चों को घरेलू स्तर पर गोद लिया गया, जो देश में बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

- नोडल केंद्रीय एजेंसी: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार है।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ज़िम्मेदारी: राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का कार्यान्वयन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियाँ (SARA)

- स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ

- ज़िला बाल संरक्षण इकाइयाँ (DCPU)

- कानूनी ढाँचा:

- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956: HAMA, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के व्यक्तियों को कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति देता है।

- उल्लेखनीय है कि HAMA के अंतर्गत गोद लेने के लिये CARA में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: यह भारत में सभी नागरिकों के लिये, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, गोद लेने को नियंत्रित करता है।

- इस अधिनियम के तहत, भावी दत्तक माता-पिता को CARA के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसके बाद एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialised Adoption Agency- SAA) एक गृह अध्ययन रिपोर्ट (Home Study Report- HSR) तैयार करती है।

- यदि वे योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें उस बच्चे से मिलाया जाता है जिसे गोद लेने के लिये कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया हो।

- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956: HAMA, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के व्यक्तियों को कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति देता है।

- अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा: बच्चों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993) यह सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण नैतिक, कानूनी और पारदर्शी तरीके से किये जाएँ।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- परिचय: CARA एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

- उद्देश्य और कार्य:

- यह अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से सुगम बनाता है।

- यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत घरेलू दत्तक ग्रहण की निगरानी और विनियमन करता है।

- यह वर्ष 1993 के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन के तहत अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है, जिसे भारत ने वर्ष 2003 में अनुमोदित किया था।

- यह अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से सुगम बनाता है।

भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- बढ़ती मांग–आपूर्ति अंतराल: दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता (PAPs) और दत्तक योग्य बच्चों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर (13:1) है। केवल बहुत कम संख्या में बच्चे ही दत्तक ग्रहण के लिये पात्र होते हैं, क्योंकि कई मामलों में माता-पिता के अधिकार यथावत होते हैं या बच्चों को कानूनी रूप से मुक्त (legally free) स्थिति प्राप्त नहीं होती है।

- दत्तक ग्रहण में देरी वर्ष 2017 में 1 वर्ष से बढ़कर 2025 में 3.5 वर्ष हो गई है, जिससे अवैध या अनौपचारिक दत्तक ग्रहण को लेकर चिंता बढ़ गई है, जैसा कि संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है।

- संरचनात्मक और कानूनी बाधाएँ: जेजे अधिनियम, 2021 को कमज़ोर क्रियान्वयन, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव, और गैर-हाज़िर अभिभावकों जैसी कानूनी जटिलताओं के कारण दत्तक ग्रहण में देरी का सामना करना पड़ता है।

- वर्ष 2022 की स्थायी समिति ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) और जेजे अधिनियम के बीच असंगतियों को चिन्हित किया।

- उम्र और अभिभावक प्राथमिकता में असंगति: लगभग 34% दत्तक योग्य बच्चे 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि अधिकांश भारतीय अभिभावक शिशुओं (0–2 वर्ष) को गोद लेना पसंद करते हैं। यह पूर्वाग्रह के कारण बड़े और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की उपेक्षा होती है।

- CARA डेटा (2024) के अनुसार, गोद लिये गए बच्चों में से 60% लड़कियाँ हैं तथा 80% 0-2 आयु वर्ग के हैं, जो छोटे बच्चों के लिये माता-पिता की मज़बूत प्राथमिकता को दर्शाता है।

- बच्चों की वापसी की उच्च दर: वर्ष 2017-2019 के बीच दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चों को वापस करने की दर में वृद्धि हुई, जिनमें 60% लड़कियाँ थीं, 24% विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे थे और कई की उम्र 6 वर्ष से अधिक थी।

- यह परामर्श और तैयारी की अपर्याप्तता के कारण दत्तक कुटुंब में समायोजन की चुनौतियों को दर्शाता है।

- LGBTQ+ दत्तक ग्रहण और विधिक बाधाएँ: परंपरागत कुटुंब मानदंडों और विधिक मान्यता की कमी के कारण, LGBTQ+ व्यक्ति तथा युगल औपचारिक दत्तक प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। इससे क्वीयर समुदाय के भीतर अनौपचारिक या अवैध दत्तक ग्रहण के मामलों में वृद्धि हुई है।

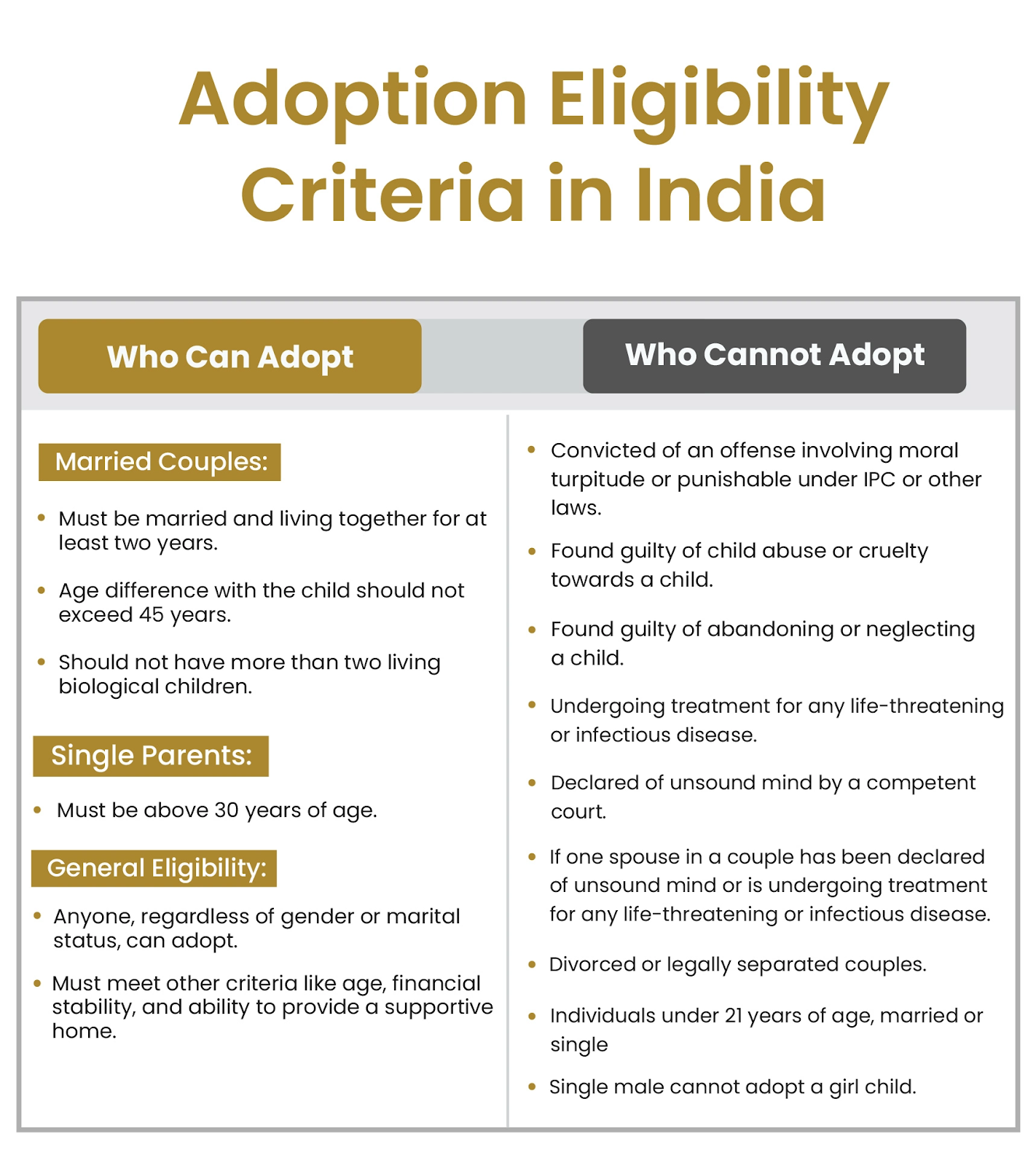

भावी दत्तक माता-पिता के लिये पात्रता मानदंड (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 का विनियमन 5)

भारत में दत्तक ग्रहण और पोषण देखरेख में सुधार हेतु उठाए गए कदम:

- बच्चों के पूल का विस्तार: CARA ने बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के बच्चों को कानूनी दत्तक ग्रहण पूल में जोड़ा और उन्हें 5 श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण, बिना मुलाकात के, अयोग्य अभिभावकता) के तहत वर्गीकृत किया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार (सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक NGO द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था)

- डिजिटल सुधार: CARA ने CARINGS पोर्टल को पोषण देखरेख मॉड्यूल्स और रिश्तेदार/सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की नई प्रक्रिया कार्यप्रवाहों के साथ अपडेट किया, जिससे दत्तक प्रक्रिया का समय घटाकर 3–4 महीने कर दिया गया।

- अनिवार्य परामर्श (2025): CARA ने दत्तक ग्रहण करने वाले कुटुंब और बच्चों को समर्थन प्रदान करने के लिये दत्तक ग्रहण से पहले, दत्तक प्रक्रिया के दौरान तथा दत्तक ग्रहण के बाद के चरणों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा संरचित परामर्श की व्यवस्था शुरू की है।

भारत में दत्तक ग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- बाल-केंद्रित दृष्टिकोण: दत्तक नीति को अभिभावक-केंद्रित से बाल-केंद्रित बनाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों के कुटुंब, देखभाल और संरक्षण के अधिकार को प्राथमिकता दी जा सके। यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) के अनुरूप होना चाहिये।

- दत्तक प्रक्रिया को सरल बनाना: JJ अधिनियम, 2021 और दत्तक विनियम, 2022 को सुव्यवस्थित करते हुए समयबद्ध मंजूरी, डिजिटल रूप से बाल देखभाल संस्थानों (CCI) और CARA के एकीकरण तथा समर्पित दत्तक अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।

- मनो-सामाजिक सहायता को सुदृढ़ करना: CARA द्वारा अनिवार्य परामर्श व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे प्रशिक्षित पेशेवरों के माध्यम से कुटुंब में अपनाए गए बच्चों के साथ बेहतर तालमेल और कम विघटन सुनिश्चित हो सके।

- जागरूकता बढ़ाना और दत्तक ग्रहण से जुड़े कलंक को दूर करना: नॉन-बायोलॉजिकल पेरेंटहुड से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिये IIEC (सूचना, शिक्षा और संचार) अभियान चलाए जाए और विशेष आवश्यकता वाले व बड़ी आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित किया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में दत्तक ग्रहण के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिये। जन जागरूकता और संस्थागत सुधार मिलकर दत्तक ग्रहण के प्रति अधिक अनुकूल संस्कृति का निर्माण कैसे कर सकते हैं? |

मुख्य परीक्षा

पवन ऊर्जा विस्तार और जैव विविधता संरक्षण

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार हो रहा है, जो वर्ष 2025 के मध्य तक 51.3 गीगावाट तक पहुँच जाएगा। इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव, विशेषकर पक्षियों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के एक अध्ययन में थार रेगिस्तान में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्रों पर उच्च पक्षी मृत्यु दर को उजागर किया गया है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है।

- इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे भारत अपतटीय (ऑफशोर) पवन ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, समुद्री जैव विविधता पर इसके प्रभाव और अपर्याप्त पर्यावरणीय आकलनों को लेकर भी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

पवन टर्बाइनों से पक्षियों की संख्या और अपतटीय पवन ऊर्जा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कौन-कौन सी चिंताएँ सामने आ रही हैं?

पवन टर्बाइन और पक्षियों की संख्या

- पक्षियों की उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई: थार रेगिस्तान में किये गए WII के अध्ययन में 90 पवन टर्बाइनों के पास 124 मृत पक्षी पाए गए। अध्ययन के अनुसार, प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 4,464 पक्षियों की मृत्यु होती है।

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और रैप्टर जैसे पक्षी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये ऊँचाई पर उड़ते हैं और इनकी प्रजनन दर बहुत कम होती है, जिससे ये पवन टर्बाइनों से होने वाली टक्करों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- थार रेगिस्तान मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway- CAF) का हिस्सा है, जहाँ प्रवासी पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र और भी अधिक संवेदनशील बन जाता है।

- विद्युत लाइनों से खतरा: अध्ययन में यह भी सामने आया कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी विद्युत लाइनों से टकराने के कारण भी पक्षियों की मृत्यु हो रही है। यह एक अतिरिक्त चुनौती है जिसे पहले के अध्ययनों में शामिल नहीं किया गया था।

- पर्यावरणीय निगरानी का अभाव: भारत में तटीय पवन फार्मों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण उचित अध्ययन के बिना ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाएँ स्थापित कर दी जाती हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा अन्वेषण

- समुद्री जैव विविधता के लिये खतरा: अपतटीय (ऑफशोर) पवन ऊर्जा संयंत्र समुद्री आवासों, विशेष रूप से मछलियों, कछुओं और समुद्री स्तनधारियों के संवेदनशील प्रजनन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

- स्थापना गतिविधियाँ जैसे कि पाइलिंग (गहरे खंभों को जमीन में गाड़ना) और ड्रेजिंग (तलछट हटाना) पानी के नीचे शोर उत्पन्न करती हैं, जो डॉल्फिन और व्हेल जैसी प्रजातियों की इकोलोकेशन (गूंज के माध्यम से स्थान का पता लगाना) और मार्गदर्शन क्षमता को प्रभावित करती हैं।

- टर्बाइनों और सहायक जहाज़ों के रखरखाव में ईंधन और स्नेहक के रिसाव का खतरा रहता है, जिससे समुद्री जीवन को संभावित रूप से नुकसान पहुँच सकता है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक अध्ययन का अभाव है। हालाँकि अपतटीय परियोजनाओं के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता होती है, लेकिन कई रिपोर्टें जल्दी तैयार की जाती हैं और उनमें महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक कारकों की अनदेखी हो सकती है।

- खंभात की खाड़ी के अपतटीय पवन फार्म के लिये त्वरित EIA में क्षेत्र में डॉल्फिन, शार्क और सरीसृप की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है, तथा परिचालन प्रभावों को कम करके आँका गया है।

- तकनीकी और रसद संबंधी चुनौतियाँ: भारत में वर्तमान में गहरे पानी में स्थापित करने के लिये घरेलू विशेषज्ञता और सिद्ध तकनीक का अभाव है। कठोर समुद्री परिस्थितियाँ टर्बाइनों के स्थायित्व और रखरखाव के कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत पवन ऊर्जा विकास और जैव विविधता संरक्षण में संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है?

- स्थल चयन: बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स टूल एवियन सेंसिटिविटी टूल फॉर एनर्जी प्लानिंग (AVISTEP) जैसे उपकरणों का उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान के लिये किया जा सकता है जहाँ पक्षियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। यह टूल ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाते समय पक्षी संरक्षण को ध्यान में रखने में मदद करता है।

- AVISTEP ने भारत को पक्षी संवेदनशीलता स्तरों में वर्गीकृत किया है - 'निम्न', 'मध्यम', 'उच्च' और 'बहुत उच्च', लेकिन पवन फार्म स्थापित करने से पहले ज़मीनी स्तर का अध्ययन आवश्यक है।

- नवीकरणीय परियोजनाओं की ज़ोनिंग और स्थानिक योजना: दीर्घकालिक क्षेत्र डेटा, उपग्रह ट्रैकिंग तथा संरक्षण अनुसंधान का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के लिये "नो-गो" क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण करना।

- GIB आवासों में खंडित बुनियादी ढाँचे से बचने के लिये निर्दिष्ट बिजली गलियारे स्थापित करना।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने लक्षित संरक्षण के लिये प्राथमिकता और संभावित संरक्षण क्षेत्रों का सीमांकन करने की सिफारिश की है।

- संरक्षण प्रजनन और प्रजाति पुनर्जीवन को बढ़ावा देना: राजस्थान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के विकसित अवस्था वाले अंडों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करके और वहाँ उनके चूजों को पालकर स्थानीय आबादी को पुनर्निर्मित करने हेतु “जंप-स्टार्ट” विधि को लागू किया जाए।

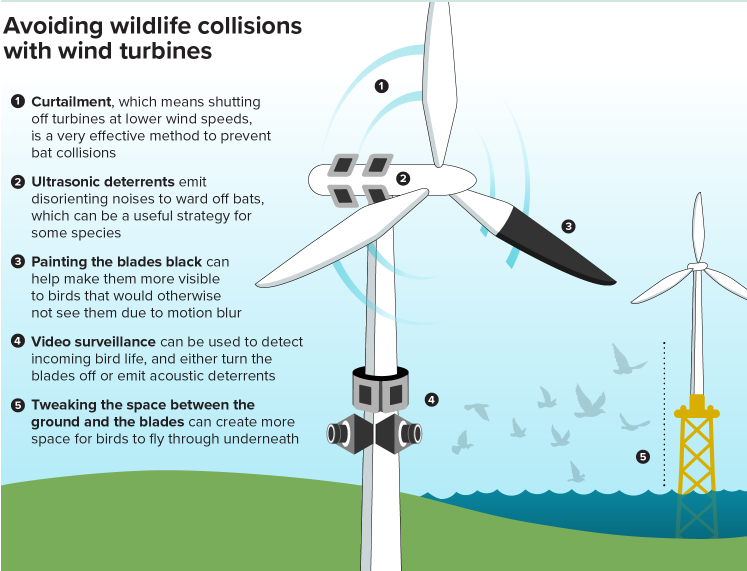

- प्रौद्योगिकीय समाधान: एक पवन टरबाइन ब्लेड को रंगना पक्षियों की दृश्यता बढ़ाने और टकराव रोकने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। साथ ही, प्रवासन काल के दौरान टरबाइन को बंद करने की रणनीतियाँ अपनाना भी एक आवश्यक निवारण उपाय है।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्यता: सभी भूमि आधारित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये EIA अनिवार्य किया जाना चाहिये, ताकि पारिस्थितिकीय जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सके।

- पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का एकीकरण: भारत को पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ एकीकृत करने पर ध्यान देना चाहिये, ताकि 24x7 विद्युत आपूर्ति और ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

- निगरानी और अनुसंधान: वन्यजीवन पर पवन ऊर्जा के प्रभाव को समझने के लिये सर्वेक्षण और दीर्घकालिक अध्ययन किये जाने चाहिये, विशेषकर थार रेगिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

पवन ऊर्जा

- जून 2025 तक, पवन ऊर्जा ने भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 21.78% का योगदान दिया।

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।

- भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21 गीगावाट (GW) वर्ष 2014 से बढ़कर जून 2025 तक 51.3 गीगावाट हो गई है, जो एक दशक में दोगुनी से अधिक हो चुकी है।

- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (National Institute of Wind Energy) के अनुसार, भारत में 150 मीटर की ऊँचाई पर 1164 GW की विशाल पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है, जो इस क्षेत्र में भविष्य में अपार विकास की संभावनाओं को दर्शाती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार पारिस्थितिक लागत पर हुआ है।” चर्चा कीजिये। |